从书目着手的解放社出版活动考

吴永贵 郭艳红

【摘要】基于书目的内容、结构与文本周边皆可为出版机构研究提供参考,文章从书目着手,旨在对重要红色出版机构——解放社展开考察。解放社是中共中央在延安创建的第一家出版机构,出版实践上,面向全域对党的领导人言论与党的指导理论进行规模化生产与传播,出版物内容与形制高度关联中国共产党的政治文化与政治生态,并因时应势进行变更与调适。作为中国共产党最高层级的出版机构,解放社承担翻印定本的出版工作以及后期发挥统一出版的功能。战争环境与政局的高度流动客观造成解放社虚实结合的机构形态,而出版权威象征则是虚设机构始终沿用的内在动因。

【关键词】解放社 书目 出版活动 机构形态

【中图分类号】G238 【文献标识码】A 【文章编号】1003-6687(2023)3-091-09

【DOI】 10.13786/j.cnki.cn14-1066/g2.2023.3.013

中国共产党自诞生以来便十分重视出版宣传工作,其特征是不以营利为目标,将出版视为理论宣传与舆论引导的工具,与武装斗争相互配合,在没有硝烟的战场致力于建构自身与消解敌对政权。解放社作为中共中央在延安创建的第一家出版机构,在中国共产党出版史上占有一席之地。近现代出版史书写中对解放社多有涉及,总其意为“解放社是中国共产党出版马列著作和重要军事政治读物的权威出版机构”。①这些几成标准的结论,虽对解放社的出版活动与机构特征不乏描述和归纳,但相关历史细节尤其是伴随解放社不同生命周期的出版安排和政治运作,同样值得关注。本文以前行研究为起点,尝试从多个维度对解放社展开解读:解放社的出版物概况与机构形态如何?究竟是何种性质的出版机构?在血与火交织的巨变年代,解放社的出版活动呈何面向?其中有何转变以及如何转变?解放社发挥了怎样的政治和文化功能?

一、基于书目史料的出版机构研究

囿于战时特殊的条件与环境,解放社早期相关的文献资料鲜有保存,要刻画其面貌,归纳其性质,需另辟蹊径。书目作为文本内容的保存载体,不仅可供受众阅读与接受,具有知识价值,而且为研究者提供整体意义上的文化发展脉络和知识学术图谱,因而具有学术价值。[1]具体而言,书目的内容可视为出版机构出书轮廓的整体再现,在时间维度上宏观呈现出版机构的生产轨迹。文章通过回溯的视角,梳理哪些文本是反复再版重现,哪些文本是初版之后隐入尘烟,而那些在特殊年代被频繁征用且始终未曾退出的文本,必然是顽固地与现实发生着联系。进一步将所有书目整合成一个结构性的整体进行分类统计,其丰富意涵在于,清晰地展示出版机构侧重的图书类型,以及哪些类型是不涉足的,其选择的依据可视为出版机构价值取向的投射。

书目的正文本可提供有关出版的时间线索与价值取向,而附着其中、独立于作者写作的其他文字都是文本的组成元素,其共同参与出版导向、策略、程序的表达。结合版权页上的作者信息能够归纳出核心作者群体,再关联作者的身份、职业、主张、党派等信息,判断出版机构的基本导向。前言、后记、例言、序跋等正文本不能或不便尽言的陈述,封面封底有关“标准本”“干部必读”等具有鲜明指示意义的标识等,均在已完成文本之外指导书目如何更好地被使用与接受,是出版意图的直接体现。而那些有关印数与版本的数字,是评价书目影响力和机构出版能力的依据,同时还可结合版本的先后顺序分析出版机构间的层级关系,在由众多出版机构构成的网状系统中定位某一特定的出版机构。书目中标注的出版地点与经销分销地点、丛书项甚至纸张类型等信息,都可视为具体出版环境下的主动安排,由此管窥机构的出版实践。

基于书目的内容、结构与文本周边都可为出版机构研究提供参考,立足于新闻出版史,从书目着手来建立对解放社的整体认知就具有了可行性。解放社是由中国共产党创办的红色出版机构,其出版活动烙有深刻的政党政治印记,在不放弃其出版史上的文化生产意义的前提下,将解放社置于广阔的革命史与党史视野,有利于深入体察政治文化生产过程中政治力量的运作机制及其背后的逻辑。事物的特殊性往往在比较中显现出来,要追问解放社的属性与特征,则需引入比较的视野。解放社是一个政党类型的出版机构,可将同为政治性出版的其他出版机构、从商业利益角度出发的民营出版纳入比较范围,先把解放社鲜明的特性叙述清楚,再深挖这个机构的内在逻辑,以更加多面、深刻地把握研究对象。《中国共产党抗日根据地与解放区书目史料丛刊(1937—1949)》①收录相关书目1.7万多种,每种书目包含书名、编作者、出版地点、出版机构、出版时间、版次、页码、开本、价格、印刷量、丛书、内容提要等信息,该套丛书是本文数据计量的基础史料。

二、面向全域的红色出版机构

解放社是中共中央在延安创建的第一个出版机构,隶属于1937年1月恢复工作的新闻出版领导机构——中共中央党报委员会,与新华书店(初称新华书局)、中央印刷厂、《解放》周刊、《新中华报》、新華社等为平行关系。1937年4月24日,中共中央政治理论刊物《解放》周刊创刊,解放社作为周刊的出版者第一次公开出现,职是之故,解放社早期亦称解放周刊社,1938年以后统一以解放社之名行世。②

解放社创建伊始就有明确的出版任务,承担着极为重要的内容出版工作。在本土著述上,解放社致力于传达中共中央的政治主张和领导人言论,其作者群体包括毛泽东、张闻天、王明、刘少奇、朱德、叶剑英、彭德怀、任弼时、李卓然、董必武等党、军领域的负责人。在译著上则专注于理论阐述,尤以革命导师马克思、恩格斯、列宁、斯大林经典译著为重,解放社出版的168种译著中,有117种出自马克思、恩格斯、列宁、斯大林。中共中央、军总部曾先后在《新华日报》《解放》周刊刊登启事,规定“凡关于本党文件,本党领导人之著作和言论,以及关于本党的历史材料及领导人传记等”,“关于本军过去及现在的小册子和书籍,以及关于本军负责人之著作言论或传记等”,均委托“中国出版社及延安解放社印行”。[2]中国出版社与解放社分别公开设于国民党统治区与中国共产党实际控制区,一南一北,遥相呼应。启事本意是为打击市面上泛滥的各类非法出版物,但也在事实上明确赋予了解放社官方指定的出版身份,亦即在中国共产党实际控制区域内,解放社是唯一被公开承认的具有党、军相关出版权限的出版机构。

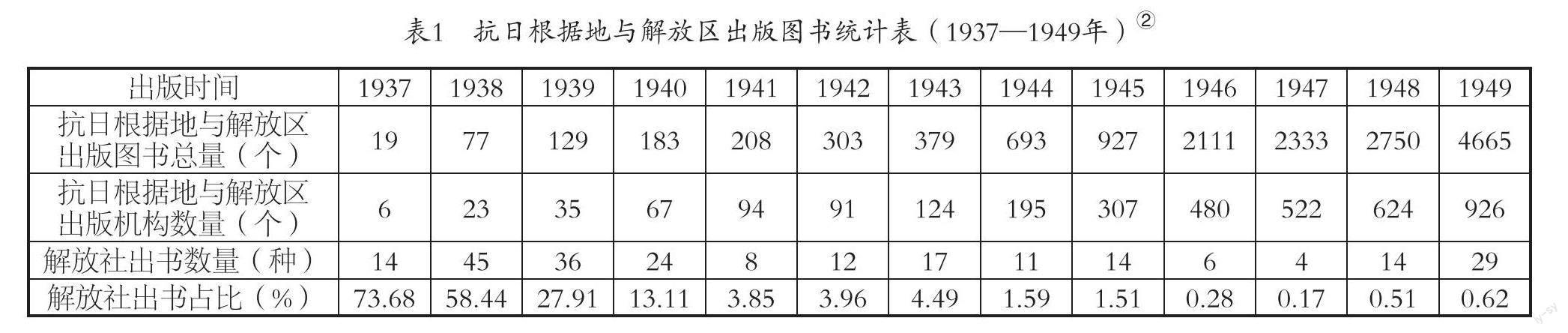

解放社存世的十五年间(1937—1951)①共出版图书280种、期刊2种。将其出版图书置于中国共产党出版系统中进行横向比较,能更直观地呈现解放社的出版体量(见表1)。1937年党的出版物中近74%由解放社出版,1938年也有58%的比重。随着出版能力的提升,党的出版物总量持续增加,但出版机构数量也在递增,每个出版机构的平均图书产量一直稳定在三至四种,解放社的出书量远远超过平均水平。再结合早期出版环境,在交通闭塞、经济文化落后的陕北,纸张、油墨、印刷器材等物质资源稀缺,党的权威理论刊物《解放》周刊出版至第3期仍有部分字符缺漏,不得不以符号“×”代替汉字排印。[3](11)中国共产党对全党出版工作的安排必然是全盘考虑的,在出版力量薄弱的情况下,解放社贡献的出版成绩显示出其在党的出版系统中所具有的特殊的文化生产定位。

解放社具有重要的政治和文化身份,还在于其面向的政治意义上的舆论空间。擅长鼓动和开展群众工作的共产党人,在各个革命时期都重视对外宣传和对内说服工作,但只有在国共合作初步达成后,公开宣传活动才具有合法性依据。1937年9月22日,国民党中央通讯社发表《中共中央为公布国共合作宣言》,事实上承认中国共产党在全国的合法地位。这一前提下,中国共产党开始公开借由书报刊在国民党统治区参与话语权的争夺,其开展路径是双管齐下的:一种是直接在国民党统治区建立新闻出版机构,如中国出版社、新华日报馆,另一种是先在中国共产党领导的抗日根据地内出版书刊并制作纸型,随后运输到国民党统治区发行或翻印。后者受制于战时交通阻塞与国民党多从派系私利立场出发的图书审查,连发行网络广布的新华书店版图书也很少能以本尊面目流通至国统区,解放社虽设立于中国共产党控制区,但至少在名义上能在国统区公开面世。

全面抗战初期,解放社出版的图书面向全域流通。结合图书版权页提供的出版地点及纸张等信息,可以判断解放社有部分图书曾在当时的陪都重庆印发,如《战争中的日本帝国主义》《法兰西内战》《哲学选辑》。③中国第二历史档案馆研究员张克明曾辑录民国时期查禁书目,书目详细著录有各地送审者信息。解放社不仅是在1937—1949年间被国民党查禁图书最多的三家出版机构之一,④其出版物还先后被武汉、重庆、广东、福建、江西、广西、陕西等省市的图审处送审。结合查禁数量与送审区域,可以判断解放社抵达的舆论场域实已超过中国共产党管辖的抗日根据地,代表中国共产党面向全国发声。

国共关系在皖南事变后发生了实质性转变,共产党公开在国统区开展出版发行活动几无可能,解放社的出版空间也不得不转向党的实际控制区域。从出版图书结构看,宣传口径对内的解放社依然以党的文件文献与马列主义理论为主要图书类型,这两类图书是分属革命实践与革命理论上的指令、指示与指导性论著,其读者设定依然是全域性的,面向整个抗日根据地与解放区。这种出版模式区别于同为政治性出版的新华书店。新华书店在1939年独立建制后,以其独有的总—分店模式向全国迈进,并以区域地理位置命名,如胶东新华书店、太岳新华书店等,建立起庞大的书店超级联盟组织。[4]因能将触角延伸至地方,新华书店的书目也更加丰富,在覆盖解放社出书结构的基础上,顺应地方文化传统与读者阅读惯习,生产多样化的本土作品。但这并不意味着解放社的出版功能被新华书店弱化甚至取代,解放社依然肩负着核心论著的出版。如果说新华书店是一个既面向全域也面向地方的综合性出版机构,那么解放社则是始终立足于中共中央、聚焦出版活动的全域性出版机构,由此构成其独有特征。

解放社作为政党类型的出版机构,一切出版活动以政党利益为出发点,又使其区别于一般的商业性出版。解放社版图书除专注于政治性议题外,还具有偏向性:为革命活动提供理论依据与可执行框的马列主义、毛泽东思想类图书占比过半,语言文字、自然科学、综合性图书却丝毫无涉。这种纯粹单一的出版结构,内在地显示了出版活动对政党政治的归属,其出版物不是作为一种知识来丰富文化,而是以政治文化的有机组成部分服务于政党。民营出版机构则不同,以中华书局为例,其出版活动针对所有文化领域开放,图书类型多元,同时着重于经济与社会效益高的文化教育、文学艺术与综合性图书。[5]中华书局虽也出版马列主义书籍,但这是基于议题本身所蕴含的市场价值与社会阅读需求,在商业盈利驱动下将马列主义视为对中国发展具有参考价值的诸多学说之一。同样从事文化生产活动,因分属不同主体,在各自出版导向下呈现出了不同的出版特征。

三、出版内容映射政党工作重心的调整

面向全域对党的领导人言论与党的指导理论进行规模化生产与传播,不仅从出版权限上将解放社置于党的出版系统中的最高层级,也意味着解放社的出版活动高度关联中国共产党的政治文化与政治生态。借由解放社的出版内容,可以体察党的政治话语体系的变更与调适,以映射党在不同时空背景下的工作重心与调整概貌。

1. 经典理论教育与抗战宣传(1937—1940年)

政治路线确定之后,干部就是决定因素,教育干部迅速转变斗争方式、学习新的策略和新的工作方式,成为党的战略任务。理论在共产主义革命中具有先导性意义,理论教育也因此被视为干部教育的基础内容。张闻天率先提出“学习马列主义理论是刻不容缓的任务”,[6]此举得到毛泽东的积极响应,特别强调“中央委员和高级干部尤其应当加紧研究”。[7](533)解放社早期以马列主义著作为最主要出版类型(见表2),内容涵盖马恩列斯关于哲学、政治经济学、科学社会主义、军事与文艺等领域的著述。其中丛书出版尤为瞩目,解放社先后编印有“列宁丛书”《列宁选集》(16卷)、“马克思恩格斯丛书”(10种)、《斯大林选集》(5卷)。从出版的视角看,书籍的物质形式往往会影响阅读与接受,马列主义著作以集体性的方式出版,即在各單行本间建立一种联系,使之秩序化与组织化,达到影响力和示范性倍增的效果。相较于单行本,丛书更能呈现出版者意图,呼应时代的背景。解放社以丛书形式出版马列主义著作,反映了该阶段对马列主义经典理论的推崇,并试图通过出版强化文本的厚重感与规模感。

由于解放社在这一阶段是面向全国开展出版活动的,将党的抗日战争方针和主张传递到国统区有很大的实现空间。解放社契合中国主流政治语境,出版了大量抗战题材图书,丛书有“抗日民族统一战线指南”(10种)、“抗日战争丛书”(5种)、“抗战的中国丛刊”(5种)、“时事问题丛书”(2种),单行本有《救中国人民的关键》《关于团结救国问题》《抗日民族统一战线教程》等。这一系列图书多为中国共产党领导人讲话与报告结集版,一方面,对抗日民族统一战线、抗战形势、战术与战略等问题做详细分析,并提出可行性方略,指导全民参与抗战;另一方面,揭露日本帝国主义对中国的军事与政治进攻、在沦陷区的暴行等侵略行径,激发全民族的抗战意识。尤其是有关抗日民族统一战线主题,解放社着重出版了10卷本的《抗日民族统一战线指南》。中国共产党除了联合国民党共同抗日外,还争取一切“中间势力”,[8]以赢得最广泛的关注与支持,这对于刚刚在陕北站稳脚跟的中国共产党意义重大。

2. 政治学习与马列主义选本(1941—1945年)

解放社所属地延安的出版事业,受国民党经济封锁、日伪“三光政策”以及陕甘宁边区干部激增、通货膨胀严重[9]等内外多重因素的制约,从1941年开始进入调整阶段。解放社的书刊出版数量在这一阶段呈下降趋势,《解放》周刊于1941年8月31日正式停刊,出书结构也有较大调整(见表2):一是马列主义、苏联、抗战题材图书占比较上一阶段有所降低;二是有关党的文件文献、政策指示类图书的比重明显增加。

党的指导思想马列主义、与中国共产党有着天然血亲关系的苏联、民族危机深重背景下的抗战,理应为出版重点,这三类图书比重降低并非其不再重要,而是让位于更加紧迫的战略目标——形塑党内政治认同与意识形态权威。时值内忧外患,建设党内自上而下的高度政治认同与组织团结尤为关键,而认同与团结的基础是全党对毛泽东路线正确和思想权威的共识。[10]解放社将有限的出版资源集中于毛泽东著作方面,出版了《经济问题与财政问题》《在延安文艺座谈会上的讲话》《中国革命与中国共产党》《论持久战》《论联合政府》等。还有众多由解放社首开其端的整风学习文件,如《改造我们的学习》《整顿学风党风文风》《反对党八股》以及三个版本的《整风文献》等。整风运动必不可少的环节是阅读与研究整风文献,并越来越多地集中于毛泽东著作,[11]解放社对相关著作的出版,既是生产政治学习文献来配合这场全党范围的教育运动,也是借助自身的出版身份强化图书的政治等级。

值得一提的是,这一阶段解放社版马列主义著作的出版样态也发生改变,由原先系统性丛书出版转向单篇文章选摘的单行本。选本的要点在于,文本内容脱离源文本的意义空间,依循编选者提供的价值标准进行取舍、排序与重组。《马恩列斯思想方法论》为当时选本的代表,由中央政治研究室和中央研究院文化思想研究室负责编选,由毛泽东负责最终修订。卷首的编者例言陈述了编选依据与目标:“本书是在我党中央和毛泽东同志反主观主义、反宗派主义、反党八股的号召下编纂起来的。目的是……整顿我党的学风、党风和文风,为中国革命的胜利而斗争。”[12]马列主义经典著作卷帙浩繁,给定主题“思想方法论”,以选本形式出版,将原典中符合中国共产党当下所需的基本观念和原则抽取出来,并纳入意义框架,服务于当下。马列主义选本是在毛泽东关于改造全党学习报告后衍生出来的常见出版方式,旨在结合中国革命具体实践来学习理论,杜绝抽象的、无目的的、单纯的学习。[13]马列主义著作出版样态调整,也只是这一政治环境下的调适性产物。

3. 马列主义重版与苏联译介(1946—1951年)

抗戰结束,内战继起。国共攻守易势转向下,随着军事上的胜利推进,中国共产党手里那幅标满红色箭头的中国地图也在徐徐展开。与军事同步,越来越多拥有优良印刷和出版设施的城市被纳入中国共产党政权管辖范围,为解放区的出版事业注入了强劲的发展力量。解放社经历了解放战争初期的低谷期,由延安转移至石家庄,并从1948年下半年再次开展规模化的图书生产活动,出版版图逐渐向全国辐射。

马列主义及相关理论著作的出版量迅速回升,尤其是对当下革命实践具有现实指导意义的论著被反复再版,且印刷量极大。如《社会发展简史》《政治经济学》《共产党宣言》分别再版60次、27次、22次,分别累计出版1 048 000册、394 000册、261 000册。上一阶段出版量退居次位的马列主义理论著作,此时以绝对占比再次跃居出版量之首(见表2),这种转变与该阶段的干部教育相关。伴随大中城市相继解放,中国共产党需要大批干部来开展入城和接管工作,亟须加强党员干部的马列主义理论教育以坚定思想、杜绝无纪律无政府状态以及指导收复工作。考虑当时党的整体理论水平准备不足问题,由毛泽东提议、胡乔木与张仲实拟定,后来影响深远的“干部必读”丛书在这一背景下由解放社出版。

事实上,解放社在1946—1951年的出版活动主要围绕译著展开。其间新版图书92种,译著达73种,党的政策文件类图书以再版为主,由解放社首版仅有3种。 译著内容除上面提到的马列主义理论,还有苏联相关著作的译介,其中出版最系统的是新中国成立前后编译的苏联各科研究提纲书系。该书系原为苏联党校教材,涉及苏联的哲学、政治经济学、历史、国际关系、文学、新闻学等多个领域,解放社在翻译时重新拆分与增补,将原版13种图书扩充为16种。卷首还有中共中央宣传部所作的前言,强调“供党内参考,不得遗失或外传”。[14]解放社以如此体量与规格出版苏联相关译著,也是受制于既定的国际关系和世界政治的大格局,即将创立新政权的中国共产党需要对战后国际形势作出回应:“走俄国人的道路——这就是结论”,“欲达到胜利和巩固胜利,必须一边倒”。[15]出版活动始终从属于政治工作的解放社,这时大量译介苏联作品也是呼应其时党的外交政策。此外,解放社从1949年10月2日起还参与国际刊物《争取持久和平,争取人民民主!》中文版的出版,该刊是欧洲社会主义国家为一致行动而组建的共产党和工人情报局的机关刊物,亦是解放社自《解放》周刊之后出版的唯一一种期刊, 旨在加强中国与社会主义阵营国家的联系而不至陷于孤立。[16]

四、提供翻印定本与统一出版

起步于陕甘宁边区的中国共产党出版事业,在党中央“每个根据地都要建立印刷厂,出版书报”[7](769)的号令下,逐步向新开辟的根据地与解放区延伸,并在胡宗南进攻延安前,形成以延安为中心、在各地区遍地开花的出版图景。由于各根据地长期处于相互隔离、块状分割状态,版权共享成为维系各地区间出版协同的有效路径,主要由党中央所在地延安向各根据地输送样书和纸型,再由当地翻印。版权共享这一特殊行为,是战时环境下个人与机构自觉服务于集体利益与政党利益的普遍现象。解放社作为党的主张与意志的直接出版者,被誉为“全国出版界的权威”,[17](435)因而也成为向各地区提供翻印定本的权威出版机构。

据笔者统计,解放社在新中国成立前出版的234种图书被抗日根据地与解放区翻印的就有190种。先后翻印过解放社版图书的机构达1 527个,位居前列的依次为:新华书店及其分支店、东北书店、大众书店、冀鲁豫书店、冀南书店、华北书店、太行群众书店、光华书店、晋察冀日报社等,可知解放社直接影响范围的广泛。与此同时,解放社除少量翻印来自苏联的中译本及新华书店版图书,极少翻印其他地方级出版机构的出版物。解放社与地方出版机构间垂直、单向的图书流动,本质上是党在源头上确立舆论方向,使分散的各地方统一于党中央的领导之下,确保中央与地方的出版主旨统一与步调一致。从翻印的图书内容看,毛泽东著作位居前列,在解放社被翻印次数最高的前10种图书中占了4种(见表3)。毛泽东著作的多次翻印与再版既是基于文本内含的政治价值,借力出版使之在时间与空间维度上持续延伸与延展,同时也折射了党选择将其主流化与经典化的主动安排。

由于各地区采取自编自印与版权共享方式来发展自身的新闻出版事业,当解放战争后期党的出版工作走向集中时,版本混乱、内容相互抵牾等问题愈加凸显,统一出版工作逐渐提上日程。1949年3月,党的出版工作正式划分为两个系统:“一为解放社,专一出版党的各种文件书籍;一为出版局,是国家企业机构,出版党文件以外的其他书刊和教科书。”[18](50)自此,解放社正式被指定“专门做代表党的出版工作”,[18](40)开启统一出版征程。

统一出版先从统一版本开始,解放社版标准本应时而生。标准本与翻印定本不同,后者的提供者相对开放,解放社、新华书店、东北书店皆可承担,标准本则是限定某一个出版机构出版的某一个版本为翻印定本。解放社版标准本始于《目前形势和我们的任务》,该书初版本由解放社编辑、华北新华书店出版。1949年6月解放社在该版本基础上再出新版标准本,并在卷首特别提示:“现在经新华总社根据原稿校对,由解放社编印成册,作为标准本。本版系根据此标准本翻印,和过去有不同之处,以此为准。”[19]解放社出版的标准本,影响最大的当属上文提及的“干部必读”丛书。该丛书收书12种,除《列宁斯大林论社会主义经济建设》《列宁斯大林论中国》是初版,另外10种在未被列入丛书之前就已由解放社出版过。此次出版,不仅由中央宣传部负责重新翻译与校对工作,且对封面、纸型、开本、版式、设色、印装等细节做统一规定。对于解放社版“干部必读”丛书,其他出版机构只能据纸型轮流周转翻印,不得自行排印,中原局宣传部、东北书店亦不例外。[18](78,81)

统一出版工作还包括明晰中央与地方、党营与私营出版的界限。一是中央与地方出版权限。战争时期中央为激发地方的自主性与积极性,赋予地方较灵活的出版权限,二者始终保持一定弹性。在大局未定、舆论极易发生混乱时期,中央必须将核心舆论收回,牢牢掌握文化解释权,避免游击主义与地方主义习气。早在1948年年底中共中央就发出指示,要求把编印马恩列斯文献及中央重要文獻之权统一于中央,缩小地方出版机关的权限。[20]后又以避免内容错讹与版本分歧为据,中共中央宣传部直接规定“党的文件,负责同志言论,干部读物等”只能由解放社和新华书店出版,地区的报社或其他部门“不宜兼做这一出版工作”。[18](197)将核心著作的出版权限,从地方统一划归直接隶属于中央的解放社,也是强化党在出版工作上的统一领导能力的举措。

二是党营与私营出版权限。关于翻印行为,解放社经历了从早期提供翻印定本以鼓励翻印到新中国成立前后屡屡发文禁止翻印的转变过程。“解放社及新华书店出版书籍,应不准私营书店未征得我方同意而擅自翻印。党的文件或负责同志言论在报纸发表以后,出版权即属于解放社及新华书店,亦不准私营书店未经我党同意径自翻印。”[18](197-198)并给出禁止翻印的四条解释:保证文字准确无讹;掌握对外传播时机;保证文字上有变动时能及时改变订正;防止任意解释或注释,歪曲原意。[18](219)若注意到解放社禁止翻印的对象是私营书店,就能理解其行为转变的原因。从延安走出来的党的图书出版事业,此时置身于众多以经济为导向的私营书店中,中国共产党的出版诉求不仅是通过大量翻印、再版来增加图书数量与扩散流布范围,还要求保证图书的绝对准确性及把控传播时机——宣传内容与宏观政治形势必须保持高度一致。更何况在力求建立新的政治与文化秩序时期,乱翻乱印本身也是一种失序的表现。

五、虚实结合的出版机构形态

解放社早期是一个具有实体存在的出版机构。当时的报刊对解放社参加社会活动多有记录,1938—1939年间,世界学联代表团来延安时,解放社被列为参观对象、参加“募捐毛袜手套大会”、出席中央印刷厂工人追悼会等。[21]延安老出版人曾指出,解放社同时指代当时的出版领导机构——中共中央党报委员会。据解放社亲历者涂国林回忆,中共中央党报委员会“对内是党报委员会,对外用‘解放周刊社’名义”。[22](1-2)曾在延安清凉山工作过的向叔保、万启盈、史勘等经座谈核实:“解放社实际上就是中央党报委员会发行科的对外称呼。”[23]由此,解放社不仅是一个出版机构,还是党报委员会公开参加社会活动的对外名称,这也是为何说解放社有实体存在,它与党报委员会实为“两块招牌,一个领导班子”。党报委员会对外活动时不直接使用本名,可能是因为时值国共第二次合作,而国民党政权系统也曾设有党报委员会,[24]为规避直接冲突,遂采用出版机构名称“解放社”来代称。解放社早期机构设置可考的有校对科、[25]资料科、出版科、发行科。[22](1-2)

抗战背景下党的出版领导机构几经调整,中国共产党相继设立中共中央出版发行部(1939年9月)、中共中央出版局(1941年12月)领导出版工作。政局高度流动之下,解放社逐渐身影模糊,只见解放社版书目,鲜有社会活动。由于缺乏直接文献记载和相关口述回忆,本文结合出版书目及报刊来甄别解放社的后期动向。

一是书刊广告。解放社版书刊的宣传广告较少,一般散见于《解放》周刊及《新中华报》。在《解放》周刊第115期(1940年9月16日)及《新中华报》第173号(1940年10月24日)刊登解放社版图书广告后,不再有署名“解放社出版”的图书广告。即便图书确实由解放社出版,广告语中也不提解放社,只署名新华书店发行。①此外,《新中华报》在宣传《解放》周刊的出版信息时,一般著“解放社出版,新华书店发行”,但在1940年12月之后,《新中华报》直接略过出版者“解放社”,只注明“新华书店发行”。本就稀见的解放社,在1940年12月之后彻底绝迹于党报党刊。

二是活动新闻。解放社早期社会活动一般与同样划归党报委员会领导、同属一个党支部的中央印刷厂共同参加,二者最后一次有新闻记载的社会活动是1939年12月15日,解放社与中央印刷厂等“全体加入宪政促进会”。[26]1940年以后,与中央印刷厂共同参加社会活动的不再是解放社,而是中央出版发行部(后来是中央出版局)。如1940年12月12日,“中央出版发行部、中央印刷厂、新华书店联合为朱宝庭六十寿诞送了祝词”。[27]三者代表在延安從事出版发行工作的编、印、发三家单位,解放社作为聚焦于党的文献的权威出版机构,如果此时尚有实体,似不会缺席,况且其中还有按惯例与解放社共同活动的中央印刷厂。

综上,解放社应是在1940年年底到1941年年初这一阶段由实体机构退居为虚设机构的。这种转变可能与中共中央党报委员会的变动有关。新的出版领导机构相继成立后,党报委员会虽没有被取消,但职能已逐渐弱化,其代称者“解放社”自然鲜见于报刊上。且新的出版领导机构参加社会活动时均直接使用本名,[3](147,155,164)当解放社不再作为继任者的对外名称时,也就不存在名义上的实体机构了。

中共中央党报委员会于1943年3月撤销,由中央宣传部负责“宣传教育的指导,编译所工作及延安整风学习与在职干部教育的直接管理”。[28]解放社可能在这时流转至中央宣传部。因为从1939年冬开始,党报委员会秘书长之职由同时担任中宣部秘书长的赵毅敏接任,党报委员会与中宣部这时实则合署办公。[17](11)另据张仲实回忆:“1943年6月到1946年11月,我被调到中宣部工作,担任出版科副科长(科长是许之桢同志),主管马恩列斯经典著作的翻译和出版,即延安‘解放社’的编辑出版工作。”[29]按照这一说法,解放社在1943年就已隶属于中宣部,据此可推测解放社应在党报委员会撤销后直接流转至中宣部。关于解放社隶属关系还有另一种说法:解放社随出版领导机构的调整而流转,由早先隶属于党报委员会再分别转至中共中央出版发行部、中央出版局,最后在抗战结束后归并到中宣部。持这一提法的有延安老人刘思让、[30]学者叶再生。[31]

1947年3月,国民党调集大批军队悍然进攻延安,中共中央机关撤出延安,原在解放社工作以及为解放社著书、译书的人员,跟随刘少奇、朱德组成的中央工作委员会转移到了石家庄西柏坡。[32]中央机关撤出阶段,解放社暂停工作。1948年9月,由解放社编辑的《目前形势和我们的任务》(标准本)出版,这是自撤出延安以来,首次恢复以解放社的名义编书。已停用的机构名称再次启用一定有其充分考量,解放社起点就是中共中央在延安创办的第一家出版机构,同时又面向全域开展出版工作,后时移势易,亦始终是党的文献与领导人言论的权威出版者,出版活动高度关联政党政治。历史流变过程中的权威身份奠定了“解放社”这一符号具有超乎其出版实体的正统性与权威性,重新启用既是继承其此前的出版权威,也是为将来以解放社之名出版的书刊赋能,增强书刊权威意涵和号召力。

1949年2月,隶属于中共中央宣传部、临时性的出版领导机构出版委员会成立,解放社的出版工作由其负责。出版委员会代表黄洛峰曾向中央建议“在中央宣传部下,恢复解放社的组织工作”,但解放社最终还是没能有独立建制,“暂时只是一个虚设机构,具体的出版工作,由出版局来做”。[18](40,50)直至新中国成立,出版委员会划归中央人民政府出版总署,归属政府系统,[18](521)解放社并没有随之流转,而是仍留在中共中央宣传部,属于党的系统。其依据有二:首届全国新华书店出版工作会议的与会人员张仲实,在会议代表名录上的代表单位注“解放社”,职务注“中国共产党中央宣传部编辑”;[18](451)次年召开的第一届全国出版会议,曹葆华作为解放社的代表出席,时任单位为“中共中央宣传部翻译室”。[33]这两次出版领域的重要会议,解放社都有代表参会,而他们实际供职单位则是中共中央宣传部。这除了证实解放社是中宣部的下属单位,也说明虽是虚设机构的解放社还有编辑人员,可确定的编辑人员除提到的张仲实、曹葆华,还有胡绳。①这也就能解释,新中国成立前后为何有多种非解放社出版但由它编辑的政策类图书的出现。

1950年12月,在出版、印刷、发行工作科学化分工背景下,人民出版社成立,原以解放社、新华书店名义出版的图书及编辑出版业务全部划归人民出版社,解放社逐渐退出历史舞台。人民出版社虽然是出版总署直属的企业机关,但在政治思想上直接接受中共中央宣传部的领导,[34]出版业务以编辑出版全国性的政治理论、政府和党的政策文件及政治时事读物为主。[35]这个意义上,人民出版社也是解放社的延续。

结语

承接世界共产主义运动理论、组织和信仰的中国共产党历来重视出版宣传工作,在其话语体系中,“办好一个印刷厂,抵得上一个师”,[3](30)“要把运输文化食粮看得比运输被服弹药还重要”。[36]出版宣传工作深深嵌入具体的革命进程,所造就的政治文化对革命的影响不可小觑,但其生成的力量很难通过量化的方式呈现。本文以书目为基础史料,系统性地描述了解放社从1937年至1951年间的出版概况与机构形态。除政治性出版一般意义上的步趋于政治发挥舆论宣传与知识普及功能外,解放社的特殊性在于,它还是中国共产党的主张与言论的第一出版者,且由此衍生出出版物权威且结构稳定的特征、统一全党全国出版事业的功能。解放社历经实体到虚设,但这并没有妨碍其出版活动的持续进行,究其根本,是因为解放社在出版领域的权威象征符号业已固定,符号的沿用意味着对既有出版权威性的继承以及为将要出版的文本有效赋能与赋值。

解放社这一个案也让人得以重新思考在革命与战争语境下,中国共产党在出版宣传工作上务实与高效的创造,如何灵活地调整革命语境变迁下的文本、链接地理空间区隔下的出版系统,缝合出一个系统的政治文化生产网络,从而为更大规模的社会变革提供话语、形象和意义。

参考文献:

[1] 吴永贵,李平莉. 从书目出发的中国共产党“笔杆子”史[J]. 出版科学,2020(3):123-128.

[2] 中国共产党中央委员会启事[N]. 新华日报,1938-02-08(1).

[3] 张彦平. 延安中央印刷厂编年纪事[M]. 西安:陕西人民出版社,1988.

[4] 吴永贵,牛婷婷. 超级联盟:战时新华书店的“新华”命名与发行实践[J]. 华中师范大学学报(人文社会科学版),2020,59(3):142-149.

[5] 李贝贝. 建构新知:中华书局与中国近代知识社会(1912—1949)[D]. 武汉大学,2022.

[6] 程中原. 张闻天传[M]. 北京:当代中国出版社,2016:273.

[7] 毛泽东. 毛泽东选集:第二卷[M]. 北京:人民出版社,1991.

[8] 杨奎松. 杨奎松著作集·革命·壹:“中間地带”的革命——国际大背景下看中共成功之道[M]. 桂林:广西师范大学出版社,2012:17-20.

[9] 吕迅. 大棋局中的国共关系[M]. 北京:社会科学文献出版社,2015:13.

[10] 李怀印. 现代中国的形成:1600—1949[M]. 桂林:广西师范大学出版社,2022:318.

[11] 黄江军. 中共执政以前毛泽东著作的经典化(续)[J]. 中共党史研究,2017(7):17-28.

[12] 本书编辑委员会. 再版例言[M]//解放社. 马恩列斯思想方法论. 北京:解放社,1949:1.

[13] 毛泽东. 毛泽东选集:第三卷[M]. 北京:人民出版社,1991:797.

[14] 中共中央宣传部. 前言[M]//米丁. 逻辑学教程大纲. 曹葆华,谢宁,译. 北京:解放社,1949:1-2.

[15] 毛泽东. 毛泽东选集:第四卷[M]. 北京:人民出版社,1991:1471-1473.

[16] 哈战荣. 欧洲九国共产党情报局机关刊物《争取持久和平,争取人民民主!》与中国关系考述(1949—1956)[J]. 图书馆杂志,2020,39(4):21-26.

[17] 常紫钟,林理明. 延安时代新文化出版史[M]. 西安:陕西人民出版社,2001.

[18] 中国出版科学研究所,中央档案馆. 中华人民共和国出版史料·1949[M]. 北京:中国书籍出版社,1995.

[19] 解放社. 目前形势和我们的任务(标准本)[M]. 北京:解放社,1949:1.

[20] 中共中央文献研究室,中央档案馆. 建党以来重要文献选编(1921—1949):第二十五册[M]. 北京:中央文献出版社,2011:658.

[21] 世界学联代表团离延[N]. 新中华报,1938-07-05(2).

[22] 新华书店总店. 书店工作史料:第二辑[M]. 北京:新华书店总店,1982.

[23] 曹子庭. 延安时期中共中央的出版发行工作[J]. 党史文苑,1994(4):38-40.

[24] 刘永生. 南京国民政府前期新闻舆论管控机制研究[M]. 北京:中国言实出版社,2013:143.

[25] 延安清凉山新闻出版革命纪念馆. 万众瞩目清凉山——延安时期新闻出版文史资料:第一辑[M]. 西安:清凉山新闻出版革命纪念馆,1986:350-351.

[26] 解放社边区印刷厂举行宪政问题座谈会 决意全体加入宪政促进会[N]. 新中华报,1939-12-20(3).

[27] 庆贺朱老六十大寿祝词[N]. 新中华报,1940-12-22(4).

[28] 中共中央文献研究室,中央档案馆. 建党以来重要文献选编(1921—1949):第二十册[M]. 北京:中央文献出版社,2011:171.

[29] 张仲实. 张仲实文集:第三卷[M]. 北京:中央编译出版社,2016:216.

[30] 新华书店总店. 书店工作史料:第一辑[M]. 北京:新华书店总店,1979:45-46.

[31] 叶再生. 中国近代现代出版通史:第三卷[M]. 北京:华文出版社,2002:781.

[32] 曹国辉. 中共中央在西柏坡时期的出版工作[J]. 新文化史料,1998(3):19-22,40.

[33] 第一届全国出版会议大会秘书处. 第一届全国出版会议纪念刊[M]. 北京:人民出版社,1951:326.

[34] 人民出版社. 人民出版社90年大事记(1921—2011)[M]. 北京:人民出版社,2011:28.

[35] 中国出版科学研究所,中央档案馆. 中华人民共和国出版史料·1950[M]. 北京:中国书籍出版社,1996:636.

[36] 中央档案馆. 中共中央文件选集:1939—1940[M]. 北京:中共中央党校出版社,1991:487.

The Publishing Activities of the Jiefang Press from a Bibliographic Perspective

WU Yong-gui, GUO Yan-hong(School of Information Management, Wuhan University, Wuhan 430072, China)

Abstract: The content, structure and text periphery of the bibliography can provide reference for the study of publishing institutions. This paper starts with the bibliography to investigate Jiefang Press, an important red publishing institution. Jiefang Press was the first publishing institution established by the Central Committee of the Communist Party of China in Yan'an. In terms of publishing practice, it had produced and disseminated the comments of leaders of the CPC and the guiding theories of the CPC on a large scale. The content and form of the publications were highly related to the political culture and political ecology of the Communist Party of China and made changes and adjustments in response to the situation. As the highest-level publishing organization of the Communist Party of China, Jiefang Press undertook the publishing work of "reprinting the definitive edition" and played the role of unified publishing in the later stage. The war environment and the high degree of political mobility objectively resulted in a combination of false and real institutional forms for the Jiefang Press, while the publication of authoritative symbols was an intrinsic motivation for the continued use of false institutions.

Keywords: Jiefang Press; bibliography; publishing activity; organization form