台州市山药炭疽病空间分布格局及抽样技术分析

冯贻富,潘 伟,綦再华,蔡建军,陈 红*

(1.临海市涌泉镇农业综合服务中心,浙江临海 317021;2.临海市古城街道农业公共服务中心,浙江临海 317000;3.临海市邵家渡街道农业公共服务中心,浙江临海 317000;4.临海市农技推广中心,浙江临海 317000)

山药是一种药食兼用作物,也是重要的传统特色蔬菜。台州(临海)是全国传统山药产区之一,主栽品种为紫莳药和白莳药,其富含氨基酸和营养物质,在中医上具有益气养阴、补脾肺肾、固精止带的功效,深受广大消费者的青睐。随着近年来保健食薯的兴起,种植山药在临海涌泉、古城、邵家渡、尤溪、东塍、小芝、汇溪、白水洋、括苍等地逐年增多。

作为特种薯类,台州山药无论是紫莳药还是白莳药,在田间种植都易遭受山药炭疽病(Colletotrichum gloeosporioides),表现为植株叶片及藤茎产生炭疽状病斑,严重时可引起植株大量落叶和死藤,对生产构成严重威胁。对于山药炭疽病病原、发病规律和防控技术研究较多,然而对山药炭疽病分布型方面的研究鲜见[1-11]。为此,笔者于2021 年11 月对台州山药炭疽病空间分布格局与抽样技术进行了研究,以期为山药炭疽病的监测、防控及其相关试验研究提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验薯地为山地,供试品种为当地主栽品种紫莳药和白莳药,起垄双行种植,垄畦宽1.8 m 左右,株距0.4 m 左右,于清明后布薯种植,11 月上中旬采收。试验薯地设定14 块样地,每个样地面积80~100 m2,连片成方。试验中,不进行病虫害防治,以保证其自然入侵、扩散、发展。

1.2 调查方法

在山药采收前20 d 左右,根据山药植株炭疽病病斑或病枯叶占比程度将病情分0,1,3,5,7,9级标准。0级:全株植株无病叶,无病枯叶。1级:病叶或病枯叶占全株总叶数5%以下。3级:病叶或病枯叶占全株总叶数5%~15%以下。5 级:病叶或病枯叶占全株总叶数15%~25%以下。7 级:病叶或病枯叶占全株总叶数25%~50%以下。9 级:病叶或病枯叶占全株总叶数50%以上。每块样地采取双行直线取样60株,逐株测定、记录每株病级。

1.3 数据处理及分析方法

将田间调查所得数据,以1 个样地为1 组,列出每组病级的频次分布表,并计算出发病株数、株发病率、病情指数和病株病级密度等,按每株病情病级数制成薯地空间分布频次表。采用聚集度指标法分别计算出病株病级平均数()、方差(V)、平均拥挤度(M*)、Beall 扩散系数C、David and Moore 丛生指数I、Water’s负二项分布参数K、Cassie指标CA、Lioyd聚块性指标M*/等各值,运用这些聚焦度参数测定其空间格局。然后利用回归模型Iwao 法(M*~回归分析)和Taylor 幂法则等方法,进一步分析山药炭疽病薯地分布格局。

根据Iwao(1977)提出的抽样原理,其理论抽样数公式为:,式中N 为最适抽取样方数,为病株病级均数,t 为分布临界值(保证概率取值),α,β 为M*~回归参数,D 为允许相对误差:,从而建立山药炭疽病不同发病率情况下所需的理论抽样数模型。根据Kuno(1968)提出的新序贯抽样理论,其通式为:Tn=(α+1)/[D02-(β-1)/n],式中Tn为已抽取的累计病株病级数量;α,β 为M*~线性回归参数,n 为抽取样本的数量;D0为精密指标,从而建立山药炭疽病序贯抽样模型和序贯抽样检索表。

2 结果与分析

2.1 山药炭疽病不同病级密度频次分布

山药炭疽病在台州薯地侵染发病扩散较为频繁,虽不同样地发生的病株病级及其发病情况受品种耐病性存在显著差异性,但一般可从藤蔓伸长期初始侵染发病,到薯块膨大期病情渐趋峰值,然后到采收期趋向枯藤枯死。2021 年11 月收获前对14 块连片山药薯地炭疽病发病情况进行普查,结果见表1。由此可见,山药炭疽病病株的病情等级在不同样地中存在明显的分布差异。由于采收期病情通常在生育末期取样,因此其病株病级与发病率的关联往往相对滞后,故利用最小二乘法,设置线性截距为0 时,建立病株病级均值()与病株率(Q)之间的回归方程:Q=21.026,相关程度达显著水平。

表1 台州薯地山药炭疽病病株病级发生情况及其病级分布频次表

2.2 山药炭疽病空间分布格局

2.2.1 聚集度指标测定

表2 山药炭疽病病株病级聚集度指标测定

2.2.2 Iwao法检验

运用Iwao(1977)提出的M*~回归分析法检验,山药炭疽病病株空间分布结构的相关回归方程式为:,得α=0.837 5,即α>0,表明山药炭疽病病株在样地分布的基本成份是个体群,病株个体间相互吸引,病株在薯地中存在明显的发病中心;且β=1.073,即β>1,表明病株个体群在样地中呈聚集分布格局,即分布的基本成分个体群之间趋于聚集分布特征,个体群内个体与核心分布相吻合。

2.2.3 Taylor法检验

运用Taylor(1965)的幂法则,拟合方差(V)与平均数()的幂相关回归方程式,其结果分别为:V=。由于a=1.622 9,b=1.157 6,即b>1,进一步表明山药炭疽病病株在样地分布呈聚集分布特征,并且具有密度依赖性,即病株病级密度越高越趋向聚集分布,故聚集强度是随着病情指数的上升而增强。这与聚集度指标法分析结果相一致。

2.2.4 聚集原因分析

应用Blackith(1961)的种群聚集均数(λ)检验聚集的原因,其公式为,其中k 为负二项分布的指数k 值,r 为2k 自由度当α=0.05 时的χ2分布的函数值。将聚焦度指标法测定的14块样地病株病级平均密度()与聚集均数(λ)进行相关回归(见表3),得:。由此可知,当薯地病株病级平均密度<0.4(相当发病率8%)时,λ<2,其病株聚集是由于某些环境条件如气候、栽培、植株生育状况等所引起的;当薯地病株病级平均密度≥0.4(相当发病率8%)时,λ≥2,其病株聚集是由于病害本身的聚集行为与环境条件综合影响所致。综观当前山药炭疽病年年流行发病趋势,主要原因在于种植品种抗病性弱,病源广泛且病菌侵染力强以及土壤和气候条件相互促成等影响所致。故田间一旦受染则易造成病株持续扩散流行危害。

表3 台州薯地山药炭疽病病株聚集均数表

2.3 抽样技术

2.3.1 最适抽样模型

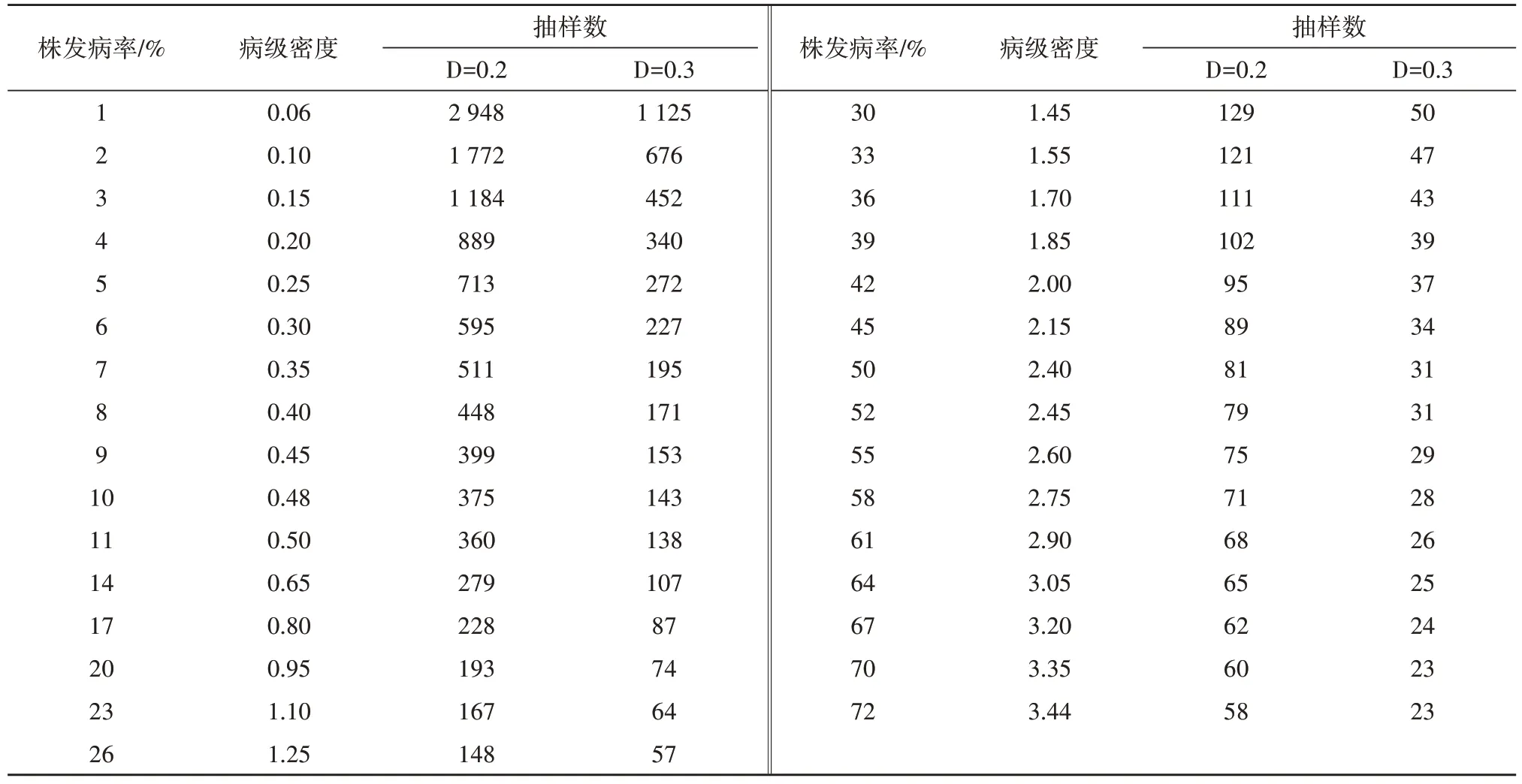

根据Iwao的最适抽样模型,取保证概率值t=1.96,允许误差D1=0.2,D2=0.3,α=0.837 5,β=1.073,建立理论抽样数模型,即得到最适抽样模型:。应用这些理论抽样数模型,从而计算出山药炭疽病不同发病率下应抽取的最适抽样数(见表4)。

表4 山药炭疽病不同发病率下所需的最适抽样数

可见,随着发病率的增加,所需抽样数递减。

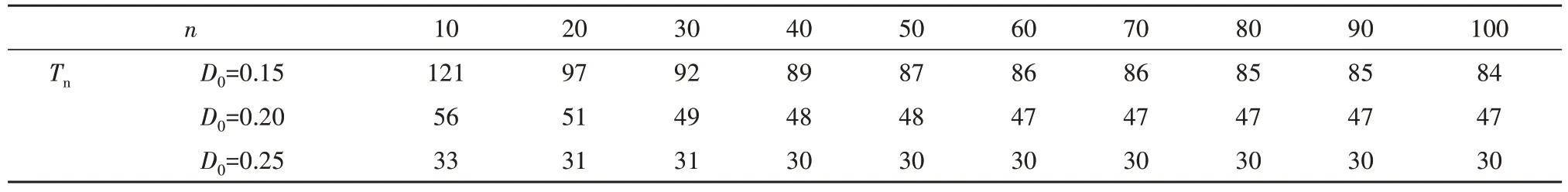

2.3.2 序贯抽样

根据Kuno(1968)提出的新序贯抽样理论,运用α=0.837 5,β=1.073,建立序贯抽样模型为Tn=1.837 5/[D02-0.073/n],一般取D0=0.15,0.20,0.25;当n分别为10,20,30,……,100 时,即得山药炭疽病序贯抽样表(见表5)。在田间调查时,可应用序贯抽样表进行序贯抽样。当调查的累计病级数达到预定精密指标下的病级指标时停止调查,然后将累计病级数除以取样数,即为平均密度。

表5 山药炭疽病序贯抽样表

3 小结与讨论

调查结果和检验分析表明,山药炭疽病在台州薯地空间分布型为聚集分布,其分布的基本成分为个体群,个体间相互吸引,个体群之间呈现聚集分布特征,且具有密度依赖性,病株病级密度越高越趋向聚集分布,聚集强度随病情指数上升而增强。这与王清海等[6]对核桃炭疽病分布型研究结果相似。呈现以上分布特征主要是因为:当样方病株病级密度在0.4(相当病率8%)以下时(λ<2),聚集原因主要为某些环境如气候、栽培条件、植株生育状况等综合影响所致;当样方病株病级密度在0.4(相当病率8%)以上时(λ≥2),聚集原因主要为病害本身的聚集行为与环境条件综合影响所致。试验结果显示,当前山药炭疽病发病流行趋势严重,主要原因在于种植品种抗病性弱,病源广泛且病菌侵染力强及土壤和气候条件相互促成等影响所致。

开展田间病情监测防控,可通过初步调查估算出病级密度后,通过查阅表4 或直接将相关参数代入理论抽样数模型,来确定不同概率保证及误差条件下的最适抽样数。作为监测调查,可对照理论抽样数表进行,一般当薯地病株率5%~10%(即病株病级密度0.25~0.48)时,所需允许误差0.2的抽样数为713~375株,允许误差0.3的抽样数为272~143株;当薯地病株率20%(即病级平均密度=0.95)时,所需允许误差0.2 的抽样数为193株,允许误差0.3 的抽样数为74 株;当薯地病株率30%~50%(即病级平均密度=1.45~2.40)时,所需允许误差0.2 的抽样数为129~81 株,允许误差0.3 的抽样数为50~31株。也可采用序贯抽样表进行序贯抽样。作为田间查定防治决策,应采用序贯抽样,即对照序贯抽样表进行查定。当调查的累计病级数达到预定精密指标下的数量指标时停止调查,累计病级数除以取样数,即为平均密度。这对测报调查和决策防治具有重要的指导意义。