湟源皮绣:凝粹千年时光的指尖艺术

【作者简介】雪归,本名杨秀珍,青海省海东市平安区人,中国作家协会会员。小说等作品见于《文艺报》 《北京文学》 《青年文学》 《清明》 《长城》《朔方》《中国铁路文艺》《西藏文学》《飞天》等多家报刊,有作品入选《作品与争鸣》等多种选本,出版长篇小说《风雨磐石》、小说集《在我之上》等六部。曾获得青海省政府第七届、第八届文艺奖和青海省青年文学奖、全国电力文学大赛单篇作品一等奖、海东市首届河湟文艺奖金奖等。

1

天气晴好。当笔者到达西宁市湟源县丹噶尔古城时,这里并没有早前的热闹繁华。据了解,原来是许多店铺正在进行改造,引进了许多美食商家,准备“五一”劳动节重新开张。近年来,湟源县本着“修旧如旧”的原则,对丹噶尔古城进行了深度改造,还原了兵城、商城、文城的本来面目,并将其打造为一处国家4A级旅游景区。

沿丹噶尔古城店铺林立的街道一直往里走,只见右手边的一家朱红色木门店铺上面挂着标有“湟源皮绣展馆”字样的牌子。进入其中,展厅内挂满了以皮绣制品为主的各类刺绣作品。细看每一幅作品,仿佛走进了一个刺绣艺术的百花园。这里不仅有文成公主进藏的动人传说,还有日月山下的无限风光,更有草原新城的蜕变发展。精雕细制的皮绣让人啧啧称奇,当绣线与皮革相遇,一种独特的艺术审美引人流连。历史与人文、自然定格于一幅幅精美的皮绣作品之中,令人目不暇接。已被列入非物质文化遗产保护名录的皮绣,其深厚的文化内涵和独特的制作工艺,吸引了越来越多的保护者和传承人。

据颜宗成主编、冶存荣所著的河湟民间文艺代表作丛书之五《河湟民间刺绣》记载,皮绣没有专用的针法,它是运用平绣、网绣、盘金绣、锁绣等多种针法绣制而成。由于用料特殊,用线丰富,针法多样,皮绣的造型生动逼真,质感细腻独特,绣面平整挺拔。绣面背景显露出淡淡的皮质,越发使作品苍古朴拙,受到人们的青睐。2008年,北京举办奥运会期间,皮绣作品《高原精灵藏羚羊》作为艺术珍品被北京奥组委珍藏,并被列入非物质文化遗产名录。2011年,在台湾举办的第四届台北佛道教暨雕刻工艺展览会上,丹噶尔皮绣受到世界各地参观者的一致好评。

尕妹给你绣上个满腰转,

羔皮的边边,

里底是毡毡,

牛毛(俩)扎上个牡丹,

勒上了走,

你看个妹子的手段。

这首民间流传的“花儿”里提到的“满腰转”,就是皮绣的一种。在李香德等人《浅谈皮革刺绣及其应用》一文中这样写道:“皮革刺绣是一种趋势也是市场所需。这种趋势并不会因时间而衰退,只会不断地前进与发展。”

湟源皮绣是传统工艺与现代技艺的结合。据有关史料记载,早在三千多年前,羌族先民就已经在皮革服装、鞋帽、鞍鞯、箭筒等物品上,用羊毛、皮革等材料开始刺绣简单的图案、符号,作为装饰或其他用途。此后,在漫长的发展过程中,随着多民族文化的交流交融,独特的艺术风格和丰厚的文化蕴含,使得湟源皮绣成为青藏高原上特色独具的民间艺术之一,产品远销国内外。

在青海羌韵绣艺手工艺品开发有限公司店员的介绍下,笔者驻足于一幅幅皮绣作品前,跟随绣娘的针线慢慢进入另一个世界。高天流云,长风如斯,山川辽阔,那些人与物、山川与水泽、飞禽与走兽、山花与野草,形成了一方独特的存在。

羊皮绣《雪域牦牛》中,只见青藏高原特有的物种、国家一级保护动物野牦牛体型高大,四肢健壮,身披长毛。该作品运用平针、乱针、套针及其他新针法,把立体绣巧妙地融合进去,用牛羊毛线绣出高原牦牛的威武勇猛。

“自古英雄多险艰,仕途历尽始还山。胸中多少不平事,都在回首一啸间。”《上山虎》通过羊皮绣制作的不同纹理、不同要求,运用十几种针法,选配各种不同色阶的绣线,构成优美的图案和花纹。定格在此作品中的上山虎抬头望月的瞬间,通过刺绣的虚实结合,在结构上显得宁静深远,明暗对比更是增强了真实性和立体感。

《三羊开泰》运用羊毛線、皮条等原材料,以平针、斜行针、交叠针、散套针、接针、滚针等几十种针法,将濒临灭绝的国家二级保护动物盘羊通过皮绣的形式展现出来,领头羊健壮的体格、高瞻远瞩的风采跃然其上,栩栩如生。

皮绣作品《白马山神》将青藏地区流传的神话传说以虚实结合的手法,用散套针、切针、扣针、旋针等多种针法,绣出了白马山神的威武神态,而细腻的面部表情和飘逸多彩的服装,更显出山神的卓然风姿。

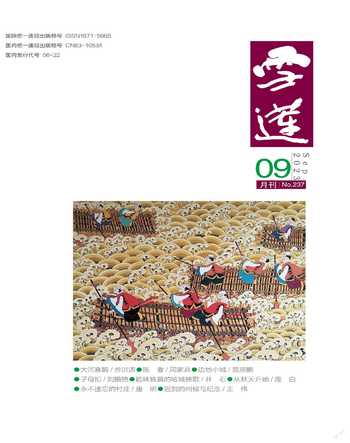

尤其值得一提的是作品《花儿会》,将多种非遗元素交融糅合,汲取了多民族民间艺术的精髓,内容取材于农家田园生活,体现了刺绣的新工艺。尤其是在造型、构图、设色、线描方面,有取舍有创新。针法除了运用平针,还用了盘绣、立体绣、乱针、锻绣、套针、接针、树叶绣等十几种独具特色、自成新貌的刺绣工艺技法,作品浑厚质朴,民族特色浓郁,创作手法多样,色彩艳丽,稚拙又不失精美。

2

笔者进入后院,一进几出的院落空间较为开阔。最里面一间整齐地摆着绣架,有八个绣娘正在刺绣。她们一边刺绣一边谈笑,一派和乐融融。不同于笔者早前所见的布上的刺绣,这里都是直接在皮革上绣的。此时,有的绣娘在绣藏羚羊,这是公司推出的草原精灵系列;有的绣娘在绣马兰花等高原植物,这是公司推出的“傲骨映青天”系列。早前和笔者约好采访的青海羌韵绣艺手工艺品开发有限公司副总赵燕芳,正在别处忙于培训前的准备工作,还没到公司。笔者在一边等待的同时,一边仔细观察这些绣娘。

1982年出生的张全梅,是湟源县大华镇兴盛村人。2019年,张全梅到这里学习刺绣,聪明能干的她现在是带班老师。张全梅很早就会刺绣,有很好的基础。张全梅记得她的第一幅刺绣是藏羚羊以及包上的花朵装饰。“最难绣的是藏羚羊的眼睛和腿部,因为藏羚羊的轮廓不好绣,又不能拆,所以每一针都得小心再小心。”技艺娴熟的张全梅一边刺绣一边和笔者闲聊。她告诉笔者,在皮革上刺绣难度较大,对绣娘的刺绣技术要求较高,如果绣错,皮革就毁了,必须一次成功。

“要先做根,再做叶子。”张全梅同时指导身边的另一位绣娘。目前,张全梅带着包括残疾学员在内的50多个绣娘。她告诉笔者,最近一直在加工订单。年前,她们刚刚绣完“日月亭”系列。这是一个加急订单,前后花了两个多月的时间,工作量不小。

笔者了解到,张全梅有两个孩子,小的七岁,大的读高三,这也是张全梅在时间上不够自由的主要原因。把孩子送到学校后,张全梅就会到这里和大家一起刺绣,聊天说笑的同时,还能挣到钱,她感觉非常开心。“这里有厨房,还可以自己做饭。我的孩子有时也会接到这里。”张全梅说。

最近公司准备在波航乡南岔村进行培训,将有30多个绣娘参加,为期15天。届时张全梅也会去给大家讲一讲刺绣的针法,已经颇有经验的她,对这些培训工作并不怯场。

生于1985年的张花是南岔村人,她的刺绣作品《百合花》曾获县级青绣大赛一等奖。张花也在绣藏羚羊,看起来针法娴熟,很是得心应手。笔者了解到,如果一个绣娘能绣藏羚羊,就说明这是个成熟的绣工,因为藏羚羊刺绣的特别之处是它几乎包括了所有的刺绣针法。

今年65岁的李桂兰,是四寨乡下寨村人,到这里不到两年。李桂兰说她很喜欢这里宽松的工作环境,这种不要求坐班的上班模式,给了她很大的自由,她在家里也可以刺绣,一个月能绣四幅。

城关镇有听力障碍和语言障碍的黄万梅,今年56岁,在这里已有十多年。穿着紫色衣服的她坐在最后一排最里面的位置专心刺绣。她看起来非常安静,似乎什么都干扰不了她。黄万梅幼时因病致聋,但“老天给你关了一扇门,必然为你开一扇窗”。黄万梅心灵手巧,刺绣上手很快。在这里,她每个月有2000多块钱的固定收入。此时,她也在专心致志地绣一幅藏羚羊。

这时,一个穿绿色抓绒上衣的阿姨来这里学习,她说她想看看自己能不能学会刺绣。她叫杨金花,今年62岁,是巴彦乡磨合村人。她曾在村上参加过青海羌韵绣艺手工艺品开发有限公司举行的培训,从此对皮绣有了兴趣,也想加入這支队伍。

大家一边谈笑,一边刺绣。阳光透过棚顶的玻璃照下来,室内温暖如春,室外风声呼啸。

3

青海羌韵绣艺手工艺品开发有限公司的主要负责人有四位:冯海萍——公司法人、董事长,祁琴芳——技术部经理,樊国敏——销售部经理,赵燕芳——业务部经理。俗话说,三人同心,其利断金。青海羌韵绣艺手工艺品开发有限公司在四朵金花的同心推动下,让湟源皮绣实现了升级提档,绽放出绚丽的时代光彩。

最近,冯海萍去武汉参加展销会,祁琴芳去外地疗养,樊国敏和赵燕芳正忙于培训事宜。

冯海萍是湟源皮绣的第一批研发人员,系中国民协会员,省级民间工艺师、市级非物质文化遗产传承人。2017年9月,冯海萍发起成立了青海羌韵绣艺手工艺品开发有限公司,担任董事长。多年来,青海羌韵绣艺手工艺品开发有限公司通过建立就业培训基地、刺绣产业孵化中心和重要的刺绣品集散地,研制开发出具有地方特色的收藏品、旅游产品、文创产品等,冯海萍和她的伙伴致力于将皮绣技艺传承、延续和发扬光大。

担任公司技术部经理的祁琴芳系青海省民间二级工艺师,生于1967年10月。在母亲的熏陶下,祁琴芳从小喜爱刺绣,1998年,下岗后的祁琴芳成为职业绣娘,现为青海省二级民间工艺师、青海省五一劳动奖章获得者、中国民间文艺家协会会员。祁琴芳先后师从孔连杰、刘琼等人学习皮绣制作,并于2017年合股成立了青海羌韵绣艺手工艺品开发有限公司。长期投身于研究皮绣、开发皮绣,凭着孜孜不倦和兢兢业业的创新精神、精益求精的制作技术,祁琴芳获得了国家级、省级的十多个奖项。

1970年生于湟源县大华乡池汉村的樊国敏,现为中国民协会员,省级民间工艺师、市级非物质文化遗产传承人。樊国敏曾务农多年,后打零工。在合股成立了青海羌韵绣艺手工艺品开发有限公司后,樊国敏担任皮绣指导老师至今。

赵燕芳终于来了,她有一双美丽的大眼睛,谈吐间给人一种谦和温柔的印象。1976年出生的赵燕芳是城关镇人,现为青海省民间二级工艺师、县级非遗传承人。《高原牦牛》是她的第一件刺绣作品,引来一片叫好。技艺不断精进的她后来创作了不少优秀刺绣作品,《高原精羚》《雪域牦牛》《雪域盘羊》等刺绣作品在全国各地展厅展览并售出。

赵燕芳早年在县饮食服务公司工作, 2000年在企业改制中下岗后,为了照顾孩子一直在家。之后,她还开过一段时间的服装店。2017年,她和冯海萍等人合股成立了公司。

创业初期公司选址在丹噶尔新村的一个小院,经过一个多月才收拾出来,但因过于偏远后来又找了新的地方,却又因漏雨不得不再次搬家。“算下来,至今搬了七次,近三年才开始稳定下来。”赵燕芳告诉笔者。创业初期没有资金,大家你凑一点,我凑一点,租下了一间小小的房子,开始做刺绣产品。整整有三年时间,她们几乎没有一分钱收入,但投入不断增加。直到2019年,刺绣产品才渐渐有了收益,每个月有了800块钱的工资。

2020年,青海羌韵绣艺手工艺品开发有限公司的产品香包套盒要直播间进行销售,5秒内抢购4900套,销售额达28万元。这批订单带动了150名绣娘增收,有的绣娘20天最高收入达4300多元,是创业以来最多的一笔收入。

笔者拿起这款香包套盒的豆角和石榴挂件细看,裂开的碧绿豆荚里豆粒颗颗饱满,石榴更是咧着嘴惟妙惟肖,造型逼真可爱,令人爱不释手,难怪供不应求。

当时,因为需求量较大,但是承接力不足的她们不敢再接新的订单。长期以来,公司面临绣娘少、批量生产困难的问题。市场需求给了她们最大的动力和信心,也是她们坚持下去的原因。

4

目前,湟源皮绣已逐步打造成为我省“青绣”品牌中的重要组成部分,是湟源文旅市场中的主力军,在带动当地经济发展和农户增收中起到了非常重要的作用。

青海羌韵绣艺手工艺品开发有限公司通过刺绣助力农村妇女和剩余劳动力精准脱贫攻坚,已先后培训妇女3000人(次),吸纳从事皮绣及民间手工艺品的绣娘380人,间接带动1000多人,包括建档立卡户101人,残疾人11人。随着公司生产和研发不断创新,公司也得到了省市各级领导及有关部门的认可,获得15项荣誉称号、获得省内外各类奖项15项,参加省内外展示展销活动16场(次),承办各类活动21场。在湟源县城关镇一完小、城关镇三完小、大华镇池汗小学、湟源县第二中学、日月藏族中心小学等多所小学开展非遗进校园活动,每周定期授课45分钟,非遗进社区、进商超活动也在同时进行。

2018年起,青海羌韵绣艺手工艺品开发有限公司与青海师范大学连续合作科技转化项目,五年期间研发产品40多款,与外省厂家结合研发新产品20多款。2020年6月,在省财政厅驻村干部的对接下,青海羌韵绣艺手工艺品开发有限公司在巴汉村设立了羌韵公司加工基地,带动村里25名绣娘加入青绣队伍。同年,受联合国妇女署之邀,冯海萍带领巴汉村2名绣娘到联合国参加专题论坛会。

在中国共产党百年华诞之际,青海羌韵绣艺手工艺品开发有限公司带领100名绣娘开展了百人百艺绣活动。100名绣娘共同绣制完成了一幅长4米、宽3米、由100片皮绣片制成的大幅作品,并与省财政厅联合举办了感恩回馈活动,将皮绣作品赠予西宁市联勤保障中心。

2022年,在青海省文化厅举办的“非遗购物”节上,公司研发的老虎文创产品系列成了爆款,销售额达10余万元。和其他许多青绣加工企业一样,疫情并没有对他们造成太大的影响。疫情期间,公司组织多名绣娘制作中药防疫香囊6万多个,免费赠送到奋斗在一线的防控人员手中。

赵燕芳告诉笔者,近期一直忙于备货。今年是最忙的一年,每天都有不少绣娘在这里进行加工制作,工资以计件的形式发放。绣娘们既可以在家中的绣架上面刺绣,也可以到这边来做。许多绣娘送孩子上学后就过来。“我们现在在做去年的秋季款,下一步将继续开发新产品,用直播带货等线上和线下的方式进行销售。”赵燕芳说。

目前,公司每周至少有一堂刺绣培训课,先后培养出了上千名绣娘。令赵燕芳印象深刻的是在大桦镇巴汉村的培训活动。那是2020年冬天,有25个绣娘参加了为期45天的培训。巴汉村是个十分偏僻的村庄,村民们大多靠天吃饭,几乎没有挣钱的门路,村中很多中老年妇女很难走出去。这一批绣娘年龄偏大,其中年龄最大的有70多岁,年轻一点的也有30多岁。培训期间带这批绣娘去全省的多个绣坊参观。使她们开了眼界,长了见识。

绣娘从初期的不相信刺绣也可以挣钱,到后期的主动参与和融入,积极性逐渐高涨,赵燕芳是她们蜕变的见证者之一。记得在巴汉村培训时,每天中午都有人请培训老师过去吃饭,如果不答应,学员就满脸的失望。其中有一位70多岁的绣娘,拿到工资后给培训老师买来糖果表达心意。过年杀猪时,必然邀请她们过去吃杀猪饭。临走的时候,学员还要送牛奶、葱蒜、鸡蛋等土特产,怎么都推辞不掉。这种质朴与真诚,让人动容,也让赵燕芳和她的队友有了更多的自信,觉得付出再多都是值得的。

5

据了解,青海羌韵绣艺手工艺品开发有限公司先后注册商标“丹城绣艺”“胡涂拉牛”,注册专利《石榴香袋》《福豆配饰》《瞿坛醉》《藏秘》。与青海师范大学开展校企合作,以“公司+基地+农户+品牌+景区”的模式运营,目前,公司建成3个工坊、销售店3处,产品已达到上百种,生产销售包括湟源皮绣在内的文创产品、旅游产品、地方特色产品等。借助淘宝店、抖音、快手直播等线上平台和线下各大景区青繡艺术馆、三处旗舰店等多种渠道进行销售。

近年来,公司整合资源,在政府相关部门的带动下,通过互联网以“低价套餐+服务承诺+过程监控”的方式,结合刺绣电商化的发展趋势进行营销。

公司设计推出的作品屡获殊荣:2017年7月,作品《花儿会》在首届青海文化创意大赛中,荣获传统工艺美术创意设计类铜奖,作品《嘉唐牧歌》获入围奖;2018年7月,作品《福寿康宁》在青海省首届民族团结进步刺绣大赛中荣获巾帼创业奖;2019年9月,作品《华章》在青海省第二届民族团结进步刺绣大赛中荣获二等奖,作品《高原牦牛》获得入围奖;2020年8月,作品获得第四届中国“创新创翼”大赛优秀奖,西部农民工返乡创业大赛三等奖。

长期以来,青海羌韵绣艺手工艺品开发有限公司着力于将当地民族手工艺优势向经济优势转化,提高湟源皮绣的知名度,提升青海民族工艺品的市场竞争力,同时促进农村剩余劳动力有序转移,提高农民收入,从而充分调动农民学习传统手工艺的积极性,带动和平、城关、大华、波航等民族乡镇上万名农村妇女在家门口实现就业,使各农户家庭年均收入增加1000~3000元以上。“公司+农户+免费培训”的生产经营模式,使公司逐渐走向产业化、规模化生产之路,成为保护传统技艺、传承民族文化的重要力量。

同时,公司还着力于促进文化与旅游的有机结合,以皮绣生产为纽带,民俗文化旅游资源为依托,进行有效整合,形成打造文化品牌的合力,使资源优势转化为特色旅游的优势,以旅游产业的发展来促进文化产业的发展,为实现“授人以渔”的帮扶目的,公司着力于形成文化脱贫模式,以“传、帮、带”的形式,以项目为依托,让更多的农村妇女利用自身的技艺优势,有尊严、有自信地增加收入,利用该项目带来的实惠,做到真正意义上的脱贫致富。

冯海萍告诉笔者,今后公司将在人员培训和研发新产品上加大力度,在销售方面寻找新模式,除了店面销售,还要加大线上推广,强化直播带货等方面的人才培养;挖掘网络销售潜力,培养团队的网红人员带动网络直播等形式的销售;继续布局在商超、景点等地的实体展示销售点;加大校企合作的力度,培养非遗技艺的兴趣与传承。在新技术研发上积极与省内外专业的团队进行合作研发,力求新产品提升档次、品味和规格……

关于皮绣的话题很多,但时间有限,笔者不得不匆匆结束采访。返回时,当笔者再次走过丹噶尔古城的街道,此时风很大,但太阳很暖。耳畔突然响起一家店铺放出的歌声:

曾经多少次跌倒在路上

曾经多少次折断过翅膀

如今我已不再感到彷徨

我想超越这平凡的奢望

我想要怒放的生命

就像飞翔在辽阔天空

就像穿行在无边的旷野

拥有挣脱一切的力量

……

回想她们四个人的创业经历,不论是初期的困境还是中期的挫折,以及后期的缓步发展,其过程不可谓不艰难。奋斗路正长,行者方致远。她们四人当中,有下岗职工,有打工者,还有普通农民。在编织梦想与希冀的路上,她们借湟源皮绣走出了新时代的铿锵步履,使凝粹千年时光的指尖艺术重放异彩,让我们看到了坚持的力量。同时,她们也用行动告诉我们,生活中会有各种可能,只要我们不曾放弃努力,梦想总有实现的一天。