沉浸式色彩乐园

马特

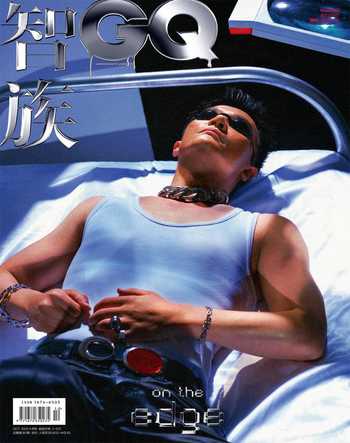

王加加:从被目光凝视走回林中小路

巨大的眼睛在光怪陆离的色彩中盯着每一个经过的观众,人们如同面对电子游戏中最后关卡的大Boss一样这种,被审视的感觉让人们紧张不安,但又忍不住好奇,复杂矛盾的心态最终把观看者吸引到作品面前仔细欣赏,这正是王加加在“眼睛”系列作品中所要达到的效果。很多人会误以为眼睛本身就是王加加想要表达的主题,但那只是他创作中的魔术部分,用画面中的眼睛吸引观众的眼睛产生冲突,进而让人们关注到绘画中创作者的情绪与笔触,在这个屏幕观看的时代,王加加用这种方式找到了属于自己的架上绘画的独特创作思路。

虽然从小在英国长大,但有着国画家传的王加加一直受到中国传统艺术的影响,最初接触国画是母亲教他画线描,在学习过程中王加加逐渐有了自己的理解,意识到线描并不仅仅是让人画得像,而是用自己的方式表达对事实的看法,最终他把这种理解融会贯通到个人创作的探索中。因为家族成员都是比较传统的艺术家,王加加希望自己能创作出更代表当下环境的作品,他想把不同的媒介放在画面里面,开始研究将打印和绘画融合在一起的创作方式,“眼睛”系列就是让不同的媒介元素在画面里产生对抗的火花。

在王加加看来,传统绘画方式在互联网时代里是很难生存的,大部分人看画是通过手机屏幕,把绘画变成图像来阅读,所以“眼睛”系列要创造一个能瞬间抓住人们注意力的点,让观众每次看到画面都会觉得眼睛在瞪着自己,吸引人们停留,作品成功地与观众产生了直接对话,从画到人之间是一个挑战,观众必须面对它。

但是眼睛本身仅仅是王加加作品中最表层的部分,也是观众欣赏的第一步,当观众被眼睛所吸引走近画作的时候,他们就能开始感受到王加加作品更深层的独特性,那些眼睛以外王加加的绘画语言,他的笔触、线条、色彩等等,在这时发挥强烈作用的则是他身上更传统的绘画功底。

每次创作的时候,王加加第一步就是用自己搜集的素材做一个电子拼图,把很多图像抠出来拼成一个完整的画面,有时候抠很小一部分变成另一种形态再贴上去,甚至不一定是具象的图,可能只是一张他喜欢的照片的背景颜色,这些贴图会把画面定位在一个时间段里,与真实的时代产生了互动关系。

之后王加加开始绘画覆盖,这个阶段他要小心地控制自己,因为他喜欢更有质感的亲自动手绘画的感觉,但如果手绘把贴图都覆盖就没有意义了,这需要王加加不断在画面上进行与自己的对抗,反复调整决定哪些可以留着,哪些是要盖住的,这是王加加创作过程中最精彩的部分。

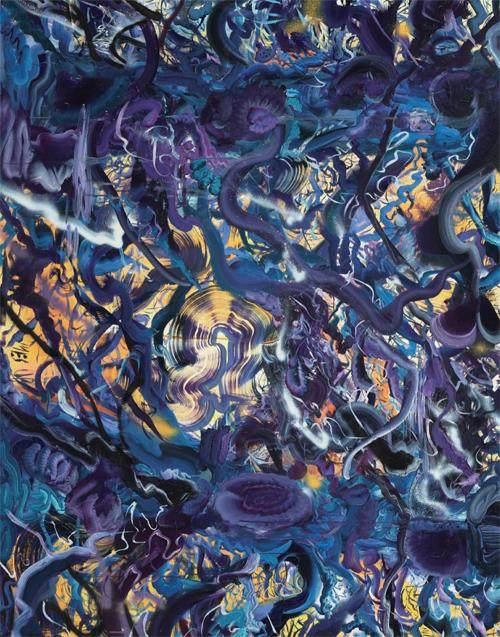

大部分人知道王加加是关于他的“眼睛”系列,去年他的“森林”系列又带给人们不同的感官体验,之前作品画面中的打印、拼贴和基于互联网素材的視觉符号消失了,王加加用传统中国画的线描手法勾勒出一片树木、枝叶与根系组成的森林空间,与“眼睛”系列中激烈的对抗冲突不同的是,观众更有一层自我探索的体验,在画面中探索出一条自己的林中小路。

这个系列也是王加加创作方向的自我回溯性探索,王加加想将成长过程中中国画对自己的影响表达出来,呈现线描对他现在走上艺术家道路的重要性。如同这个系列的英文名字“Roots ”(根),王加加通过植物的根的意向试图追溯自己身上附着的成长中的复杂性,关于自己的家庭,自己与国画艺术的关系等等,就像深深扎入大地的根系长出茂盛的树木最终形成森林,自己的艺术创作方法也并不停留在使用固定技法所诞生的固定艺术形式,在回溯的同时实际上也是对未来更多可能性的展望,王加加觉得自己会用传统的线描手法创作出更多新的艺术方向,甚至不一定局限于画画。

客观而言,优秀的艺术家都具有“辨识度”,诸如草间弥生的波点、杰夫· 昆斯的气球等。然而,更多情况下,这个具有辨识度的符号并非艺术创作的目的,而是创作结果的一部分。这个被大众接受的部分成为了艺术家个人表达与大众艺术认知的“合集”。对于王加加来说,“眼睛”就是具有这种功效的符号,他很开心自己能有一个被记住的标志,但更多还是希望借助这个符号,能够让人们了解他的创作世界。

不过,这个“合集”成就了艺术家的商业桥梁。在艺术与周边衍生合作的探索过程中,王加加一直希望大众可以更轻松地接触到艺术。他提到,艺术家的创作方式和创作目的非常重要。一部分艺术家的创作目的就是创造属于自己广泛的图像认识,这些艺术家希望获得主流的社会认可,期待每个人都能看到自己的作品,最好每个家庭中都有自己的艺术衍生品。但这种创作方式并不一定适合每个艺术家,也不是每个艺术家都需要用这种方式来实现自己。艺术家始终是要找到自己核心的表达,如果完全以商业和大众反馈为导向,那么艺术家也会在商业面前迷失自己的创作理念。

王加加的每个系列至少要花费几年时间来慢慢研究,完成一个之后才能去研发新的系列,这其实是很难的事情,特别是当大众已经对艺术家有了一个“基本印象”的时候,全新系列也意味着重新出发。不过王加加谈到,如果同时有太多不同的东西在创作中,他自己也会迷茫,他希望自己的很多创作理念与表达方式可以继续深入研究,但也不会只走一条路,而是自己把握属于自己的艺术节奏。

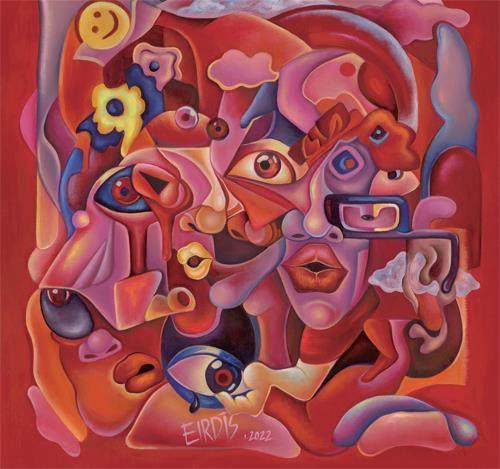

Eirdís:鲜艳色彩下的存在危机与心灵探索

自然流畅的弧线,明亮色彩的碰撞交融,情绪炽热而充满强烈的心理感染力,在观众的视角中,Eirdís的作品总会带有鲜明夺目的个人标识。Eirdís喜欢用鲜艳的色彩创作,虽然她并不清楚这种偏爱的原因,但很早便注意到自己对色彩的敏感,在作画时Eirdís通常根据自己当前的心情选择颜色,如果一个月后重温一幅旧画,她可能会完全改变调色板。

在鲜艳视觉冲击的环绕包裹中,Eirdís的作品似乎组成了一个专属于自己的宇宙,但这个宇宙是否是一个完整而封闭的个人世界,Eirdís自己也不确定,她更倾向于每个人都生活在自己的小宇宙中,这些宇宙相互重叠但又泾渭分明,人们通过分享自己的作品和观点,为别人的宇宙增添价值和意识,创作的重要意义也在于建设自己的宇宙,并真实地分享它。

如果我们在Eirdís的小宇宙中寻找一个坐标原点,对应她艺术创作生涯的核心主题,那应该就是自我认同。很多媒体和艺术评论人提到Eirdís的作品都会联系起她的中国- 冰岛混血身份,试图探究她在创作中投射的跨文化体验与思考。在Eirdís的认知中,不同国家和文化背景下的成长经历让她从小就在自我认同问题上挣扎,多元文化身份意味着行为和自我概念会随着环境的变化而变化,Eirdís回忆起自己的孩提时代,每一次搬家都好像生活按下了重启按钮,这种困惑让她很早时候就产生了存在危机,并开始寻找答案。

最终Eirdís接受了一个事实,一切都在不断变化,自己可以做一只变色龙,既能适应任何环境,又能感受到孤独,会习惯于在更深层次上理解他人,同时也意识到自己的多重身份无法完全得到表达或理解。正是在多元文化下的冒险,Eirdís学会了如何接受不确定性和变化,这一切都体现在她的艺术作品中,艺术给Eirdís带来了慰藉,创作过程中感受到的平和与冷静减轻了她的孤独,她希望自己的艺术能让他人产生反思,帮助别人像她一样洞察自我的无意识。

Eirdís将艺术作为了解自己和世界的工具,如果说传统绘画的重点是捕捉人们眼睛所能看到的东西,那么Eirdís将自己的创作看作探索未知和隐藏事物的过程,她相信绘画本质上总是感性的,画家的触摸参与其中,比起具象绘画,她更想描绘的是看不见但真实存在的东西。

相比于外在表现,Eirdís更注重创作的内在体验,她不在意事先计划绘画内容,相反会让笔触和色彩引导自己。伴随着艺术创作生涯,Eirdís对心理学和哲学的兴趣也不断加深,曾经她只是把创作作为一种发泄和寻求内心平静的尝试,但在疫情之后,她开始思考如何将这些疗愈带来的益处传递给他人,希望邀请更多人体验艺术的魔力,为此Eirdís做过很多疗愈工作,她相信艺术是强大的,可以超越时空,而自己现在的艺术创作正在自我表达和情感传递之间摇摆平衡。

敏锐的心理感知与对他人的共情能力,让Eirdís关注社会共同记忆、特定群体或时代的潮流符号等等,她注意到随着全球化的发展,很多人都和她一样经历文化脱节的成长过程,并遭受各种形式的身份认同危机,同时科技与日常生活的快速融合也带来了更多身份認同问题,人们要面对如何与自己保持线上线下的联系,这些都是Eirdís尝试在作品中探讨的主题。

对于艺术家来说,关于自我认同以及个体与社会关联的研究与表达无疑是深刻而漫长的,这既会伴随着艺术家对自己心灵的探索,也包括要不断处理快速发展的艺术呈现技术、传播渠道和商业手段。

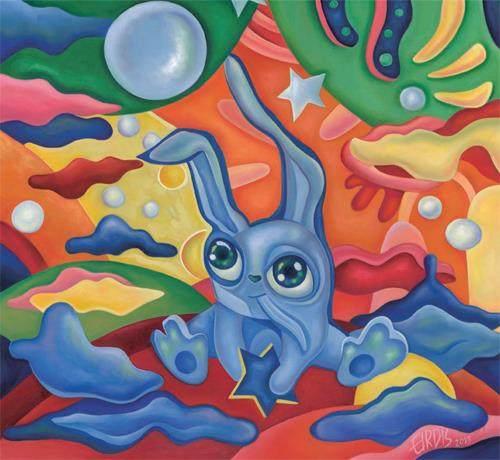

正如与北京怡亨酒店(Hotel ?clat Beijing)的合作。Eirdís以月兔为灵感,为酒店创作了一幅画作,除了兔子天然被人们喜爱的萌宠外表之外,神话中的动物又贴合近些年复兴中国本土文化的国潮风尚,给艺术家们带来丰富的创作灵感。在画之外,Eirdís的“月兔”也会出现在酒店的房卡、欢迎卡等地方,这样的合作,艺术家保持了自己一贯的艺术风格,也为酒店客人带来了全新体验。

其实早在2006年,Eirdís来北京就参与了北京怡亨酒店创意工坊项目,度过了为期三天的旅居生活。酒店每一层独特的装置和艺术品都给她留下了深刻的印象,这种体验也是她在艺术创作中所追求的。双方拥有共同的价值观和目标是Eirdís在参与商业合作时最为看重的,她要确保所有创作忠实于自己的核心理念,无论是否有商业参与,都要让艺术作品具有心理或哲学意义,能够通过内容、笔触或色彩表达出发人深省的情感。

在Eirdís的艺术商业化理念中,她喜欢艺术对现实存在的描述方式,以隐喻的形式展现现实,拓展人们的认知,对文化进步也至关重要,而在商业活动中,品牌通过与艺术家共同开发产品获益,赋予商品更多社会层面的价值,艺术家则有机会扩大影响,让公众对自己所传递的创作主题有更广泛的认识。

近些年IP化营销方式促成了很多艺术家与商业品牌的合作,给艺术家带来了创作和互动的新思路以及现实的经济收益,但也有人担心这会让艺术创作本身产生局限,作为深入探索心灵主题兼具成功商业合作经历的年轻艺术家,Eirdís将IP化营销视为一种接近和理解艺术的新方式。

在Eirdís眼中,IP化营销需要艺术家从市场角度客观地看待自己的作品,这可能会让艺术家在找到属于自己的创作方向之前,过早地被限制住创造力;但从积极的方面看,这也促使艺术家更加清晰地认识自己的愿景,思考自己到底希望用作品来推广什么理念,同时IP化营销也为艺术家提供了全新的跨平台分享作品的方式和货币化的可能性,Eirdís期待这些新方法能够推动自己拓展更开阔的艺术思路和创作实践。

闫镜州:画出黑色幽默的绚烂幻境

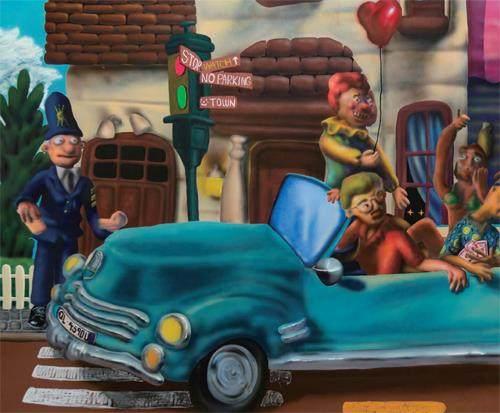

尽管在一部分观众眼中,闫镜州的作品带有卡通式的观感,但他本人并不想把作品往动漫和潮流的方向靠拢,对于作品带给观看者的故事联想,闫镜州认为自己的确关注画面的故事性,但这些故事是在他脑子里一瞬间生成的,在旅行观察、互联网刷到图片或是阅读一段文字的瞬间。在创作过程中片段逐渐明晰,随机地为作品创造出新的内容延伸,这些都是闫镜州创作的乐趣。

相对于创作作品的人物刻画深度与故事完整性,闫镜州表示自己只追求画面能不能表达他当下所感受的东西,个人经历会引导闫镜州追溯到自己潜意识里的某个场景,比如在旅行中看到一个场景,可能会想到自己过往体验过的瞬间,当下和记忆中的两个事件结合到一起,使得故事性更多来自艺术家的直觉而非有意编写。故事对于闫镜州的创作只是一个引子,引子开始之后,他创造的形象就会把画面建构起来,让理念传递更明确,然后不断完善,最终故事可能会跟初衷不一样,但是内核不会变。

“我的创作并非一开始就有完整的故事构思,因为我不是写小说的,我是一个画画的,我只是通过形象的力量把角色构造起来,会有很多的随机性,但是大方向不会偏离,这些形象自身逐渐完善起故事,也会逐渐地让作品走向黑色幽默。”在闫镜州的作品中,每个形象都不是画面上的个体本身,而是代表了闫镜州的一个个艺术观念的集合,其中代表形象“老巴”也不是一开始就创造出来的,他在画之前根本就没有想过这个角色,而是画完整个一批作品之后,这么一个人物角色自然而然地出现了,进而有了一个名字。

从闫镜州在学校里开始艺术创作到现在,他一直在面对两个问题,一个是“画什么”,一个是“怎么画”。对于前者,闫镜州已经有了相对清晰的答案,他的创作基本都是围绕黑色幽默这个核心去呈现,来源于生活又与现实有一定距离,他不想让作品像写实作品一样现实且具体,而是喜欢用一种脱离现实的形象去处理,把这种黑色幽默定格成一个瞬间,这种瞬间往往是人在生活中不注意的,或者注意后转眼就消失的,在这一“瞬间”中,闫镜州会把对这一瞬的“理解”融入进去,使得瞬间比“真实”更为真实。

对于表达技法,之前的个展作品中,闫镜州大量使用喷枪进行创作,他觉得喷枪就是一支不一样材质的笔,这种工具天生自带一种脱离现实的属性,对于这种“瞬间”的记录有着独特的优势,闫镜州想试着在作品中通过绘画的方式,比如笔触、线条,让更多的情感和不确定性进入作品。与之前相对有经验的方法碰撞,看能否产生不一样的火花。

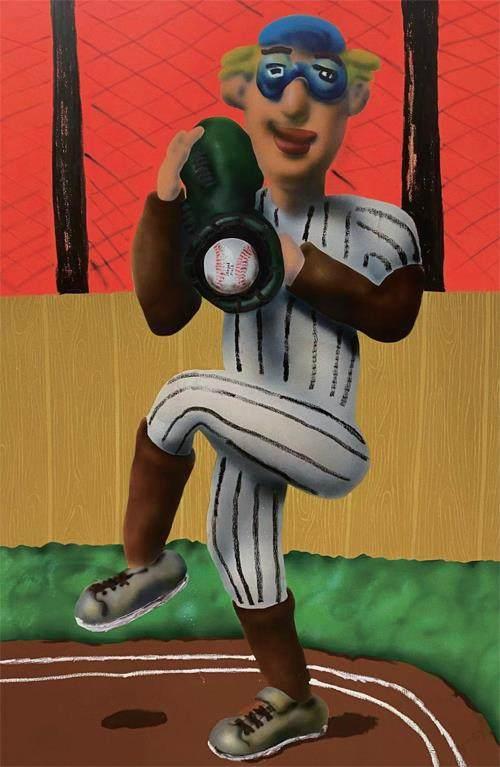

在对于创作方法的初始探索阶段,很多艺术家都会大量使用照片素材进行创作,但是照片里人物是固定的,一个人物穿什么服饰,姿势怎么样,都是一个固定的模式。闫镜州之前也是大量使用照片里的形象,或者把照片中的元素进行一些排列组合,但是他很快意识到这种模式非常限制自己的创作,满足不了他的想法,他开始有了属于自己独特的方法,就是塑造出自己需要的形象。

为了满足闫镜州对作品中形象的理解更为“充分”的需求,他可能会先用黏土等材料捏制出来实体,然后创造出一个供他去理解的“实体”,这个“实体”用来帮助他更好地与脑海中所需要的形象去做一个对话。这样他可以创造那些自己在现实中不满足的形象,所以在闫镜州作品中的那些人物形象不都是基于现成的图像,而是他根据脑海里的需要,用尽一切办法将他们更好地呈现在画布中。甚至有时候,这些形象他可能都不会直接使用,而是同样作为引子,在自己的世界里把它们创造出来,再去画自己世界里诞生的东西。

虽然在一些观众看来,闫镜州作品中创造的人物形象很有IP化营销的潜质,包括朝动画方向探索的可能性,但在闫镜州对自己的定义中,他只想当个画家,动画感只是因为作品脱离现实自带黑色幽默的一面,但这是闫镜州在创作过程中从没想过的,他只考虑自己作品的画面,思考这个形象能不能承载自己的观念。

对于IP化和商业营销手段,闫镜州表示自己没有什么太過执念的原则,他也还是个年轻人,也希望尝试不同的东西,只要不动摇自己的创作本身,他不抵触任何新鲜的东西。而且闫镜州相信自己会处理好创作与商业的关系,因为他的创作从来不是单独塑造一个形象,现在作品里边的“老巴”角色也不是基于某一个主题而独立诞生的,他只是根据自己的理念去创造,即使IP化营销也不会带来很大局限性。

在艺术创作之外,闫镜州坦言自己是一个相对封闭的人,他会关注外界但不会过多参与。有时闫镜州也会很欣赏那些有更广泛社会传播影响力的艺术家们,他觉得对一个艺术家最重要的就是实现自己的艺术目的,用什么手段都是可以的,每个艺术家在每个阶段都有一种不同的方式和方法更贴近当下的创作欲望。

闫镜州打了个比方,艺术创作的不同方向就如同是选择用一张铺开的网去散播观念,还是拿一根钉子去猛锤世界,对于现在的他来说,更希望沉浸在自己的画面里,去钻研探索自己的每一笔,能否描绘出他眼中的世界。