广东省稻田福寿螺的发生与防治情况

——基于全省597 份问卷的调查分析

郭 靖,李 娟,张少斌,彭红元,贺爱兰

(韶关学院生物与农业学院,广东 韶关 512005)

随着全球经济一体化,国际贸易、国际旅游等不断发展,外来物种入侵日益加剧,对中国生物多样性、生态环境、农林业生产和人类健康等造成极大威胁[1,2]。中共二十大报告明确指出要“加强生物安全管理,防治外来物种侵害”,外来入侵物种是影响中国生物安全的重要因素。中国先后通过实施《中华人民共和国生物安全法》《外来入侵物种管理办法》等,以应对外来入侵物种造成的侵害。根据中国农业农村部调查统计,外来入侵物种数已近800 种,对农林生态系统造成危害的物种数达669种[3]。自2003 年起,中国相关部门先后发布了多批外来入侵物种管理名单,以加强对大面积发生和危害严重的重大入侵生物的管控。原环境保护部与中国科学院发布的《中国外来入侵物种名单》第1 至第4 批,原农业部制定的《国家重点管理外来入侵物种名录》,农业农村部牵头制定并于2023 年1 月1 日实施的《重点管理外来入侵物种名录》,小管福寿螺(Pomacea canaliculata)均位列其中。

福寿螺又名大瓶螺、苹果螺,原产于南美洲亚马逊河流域,被世界自然保护联盟列入世界范围内100 种危害最为严重的入侵物种[4]。1980 年,福寿螺作为水生经济动物从阿根廷引入中国台湾省,次年引入广东省中山市养殖,随后在20 世纪80 年代兴起的养殖狂潮中迅速扩散到全国15 个省(区、市),20 世纪90 年代因福寿螺市场化失败和危害水稻等农作物生长状况频发致使养殖热度降低,但此时福寿螺已在中国建立了野外自然种群,随着无意的人为扩散和水系的自然传播,福寿螺入侵不断加剧[5,6]。引入中国40 余年,福寿螺入侵情况呈现如下特点:一是品种混杂,小管福寿螺、斑点福寿螺(P.maculata)和隐秘福寿螺(P.occulta)三者混杂,且出现杂交渐渗,遗传多样性的提升为适应多变环境创造了条件[7,8];二是范围北扩,受冬季低温限制,福寿螺基本分布于中国30°N 以南[6],但后来在山东省济宁市发现了福寿螺野外自然种群[9];三是贻害无穷,福寿螺严重危害水生作物生长和水生生态系统,中国农田发生面积已增至170 万hm2以上[10],福寿螺体内可寄生引起人体嗜酸性脑膜炎的广州管圆线虫(Angiostrongylus cantonensis),截至2022 年,仍不断出现因取食福寿螺而导致感染的病例发生[11]。

广东省作为中国大陆福寿螺入侵的初始地,气候常年温暖湿润,水网众多,一直以来都是福寿螺危害的重灾区。1988 年,福寿螺扩散至全省37 个县(区),为害作物面积达2.5 万hm2,1991 年发展到全省大部分地区,1994 年扩散至全省[12,13]。由于螺害日益严重,《广东农村统计年鉴》于1997 年开始将螺害列为农作物主要危害,每年全面进行统计汇报。1997—2006 年福寿螺发生面积在20 万hm2左右,之后大幅增加[14],2021 年农田螺害发生面积高达54.8 万hm2。作为全国福寿螺危害严重的省份,广东省对螺害的防控力度一直较高,2009—2022年,全省农田每年福寿螺防治面积均高于发生面积,挽回损失远高于实际损失。但长期以来防控手段单一、区域防控不协同、农户各自为战等问题导致福寿螺危害面积居高不下,加强公众对福寿螺防治的重视及促进相应技术的推广应用是福寿螺防治的必由之路[15,16]。本研究基于问卷调查获取的有效样本,分析了广东省稻田福寿螺的发生及防治情况,厘清存在的问题,旨在为福寿螺综合防控技术体系的开发与应用提供参考。

1 调查方法

1.1 问卷设计

利用问卷星发放问卷,调查广东省稻田福寿螺的发生和防治情况。调查问卷共设16 题,其中前4题包含受访者的基本信息(职业、年龄、所在位置)及其了解的稻田所在地,另外12 题从稻田基本情况、福寿螺的发生、福寿螺的防治等3 个方面进行调查。这12 道题包括9 道单选题、2 道不定项选择题和1 道主观题。

1.2 样本情况

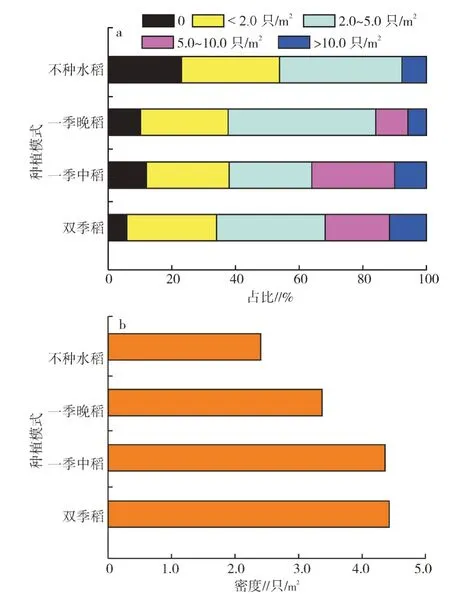

调查于2022 年1 月开展,正值学生寒假期间,组织了数十名大学生通过观察、访谈、问卷等方式对广东省稻田福寿螺的发生和防治情况进行调查,共回收问卷618 份,去除稻田所处地非广东省的问卷21 份,得到有效问卷597 份。被调查者职业和年龄情况见表1,被调查者职业所占比重从高到低依次是学生、农业劳动者、农业科技工作者、农业管理工作者,共占全部样本的87.5%。受访者覆盖各个年龄段,主要集中在20~60 岁,占比达81.8%。问卷调查稻田涉及广东省所有地级市的85 个县(市、区),其中珠三角、粤东、粤西、粤北的样本数分别占20.8%、3.9%、16.8%、58.5%。受访者调查时所处位置与其了解的稻田所在地为同一县(市、区)的样本数达514 份,占总样本数的86.1%,因此调查数据具有较高的代表性和可信度。

表1 被调查者基本特征

1.3 数据分析

试验数据采用Excel 2007、SPSS 20.0 软件进行整理与统计分析,用Origin 8.0 软件绘图。

2 结果与分析

2.1 稻田基本情况

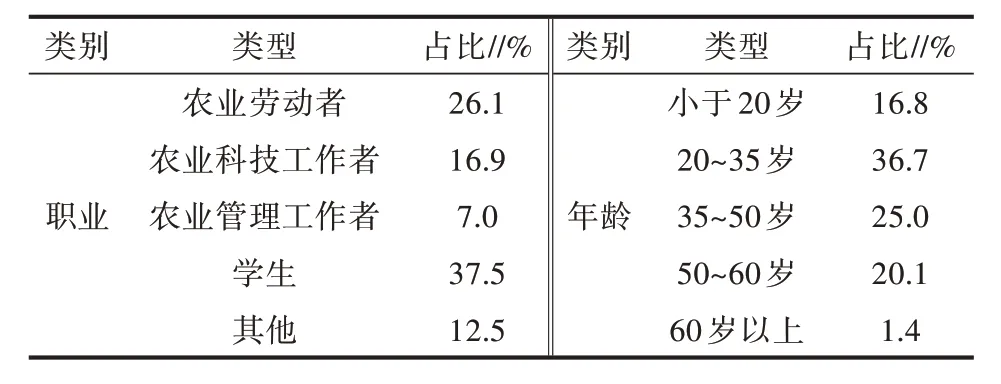

调查中了解到近70%稻田采取双季稻种植模式,一季中稻和一季晚稻分别占全部样本的11.1 %和13.1%(图1a)。一季稻休耕期间,稻田主要种植花生和蔬菜,占比均超过55%,余下依次为玉米、大豆、烟草,分别占38.9%、23.6%、19.4%,另有8.3%的稻田会种植油菜、西瓜、绿肥等植物(以上比例含套种模式)。此外,有12.5%的稻田休耕期处于丢荒状态(图1b)。

图1 广东省稻田种植模式(a)和一季稻休耕期种植情况(b)

2.2 福寿螺的发生

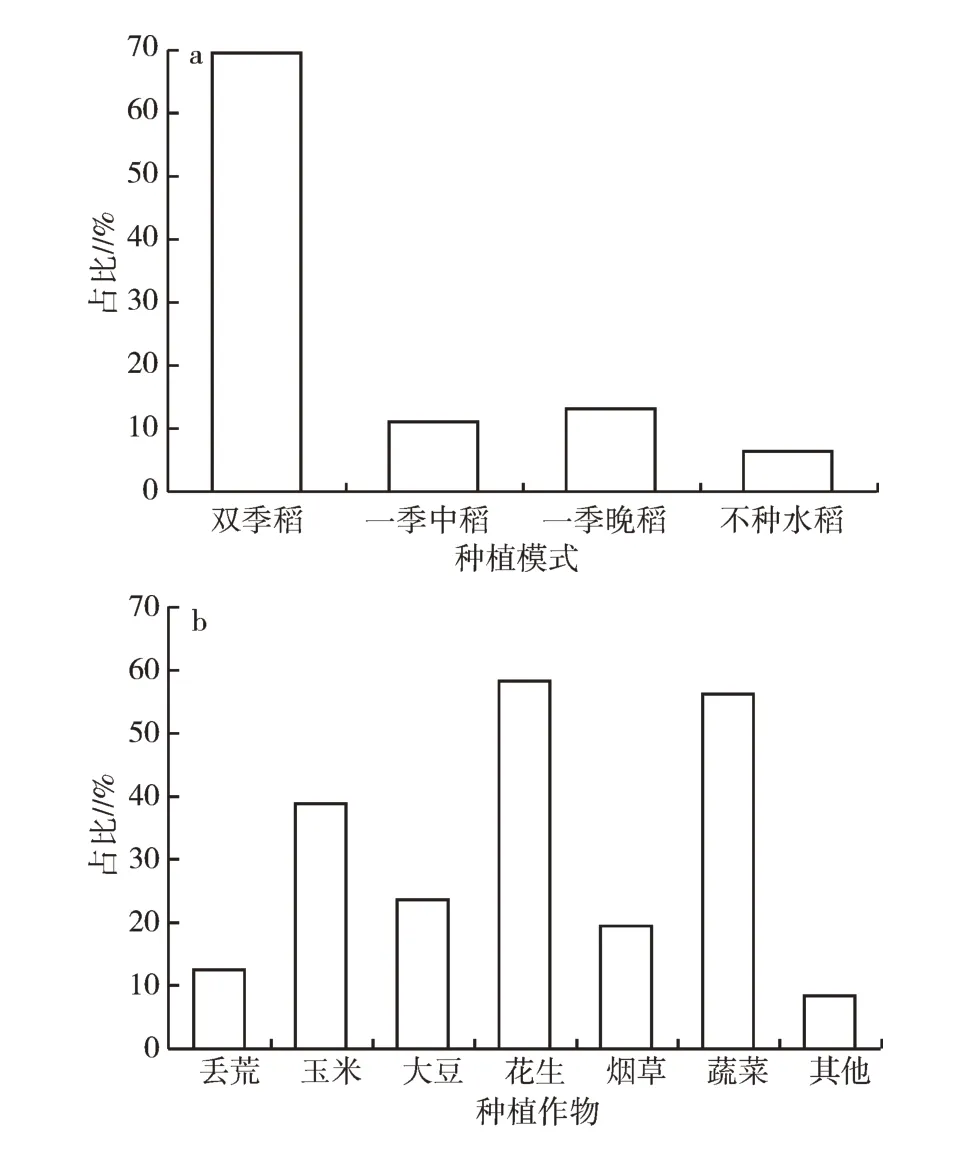

根据受访者反馈的稻田福寿螺的种群密度来看(图2),双季稻福寿螺的危害较为严重,每平方米10.0 只以上的比例最高,达11.7%,而没有福寿螺的比例最低;一季中稻福寿螺的种群平均密度略低于双季稻,其每平方米5.0~10.0 只的比例达26.0%;接近50%的一季晚稻田的福寿螺密度为每平方米2.0~5.0 只,超过每平方米5.0 只密度的比例远低于前两者,总体平均密度为3.4 只/m2;相对于双季稻和单季稻,不种水稻的情况下福寿螺种群平均密度最低(2.3 只/m2),不及双季稻的60%,每平方米5.0 只以上密度的占比仅7.7%,而有将近25%的稻田没有福寿螺。调查发现,未种水稻的稻田多数种植蔬菜、花生、玉米,甚至种植了果树。

图2 广东省稻田福寿螺的种群密度分布

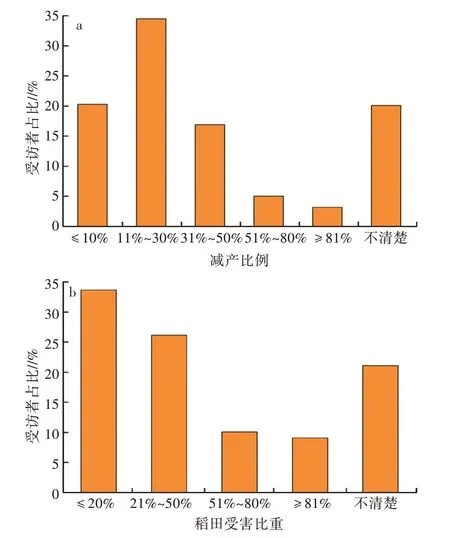

对于不采取任何控制福寿螺的措施,水稻减产多少的问题,超过70%的受访者表示减产在50%以内,近35%的人表示减产11%~30%;另有20.1%的受访者表示不清楚减产情况,余下近10%的受访者认为水稻减产将超过50%(图3a)。在问及当地稻田福寿螺危害情况时,同样约有20%的受访者表示不清楚,有33.7%的受访者表示当地不足20%的稻田受害,认为稻田受害比重在21%~50%、51%~80%的分别为26.1%和10.1%(图3b)。当问到螺害在水稻遭受的所有病虫害当中排位时,42.8%的受访者表示螺害在第2 至第3 位,有18.1%的受访者认为福寿螺是影响水稻生产最大的病虫害,而认为螺害不在前三位的受访者占比为22.5%,余下16.6%的受访者则表示不清楚。

图3 水稻遭受福寿螺危害的减产情况(a)和发生面积(b)

2.3 福寿螺的防治

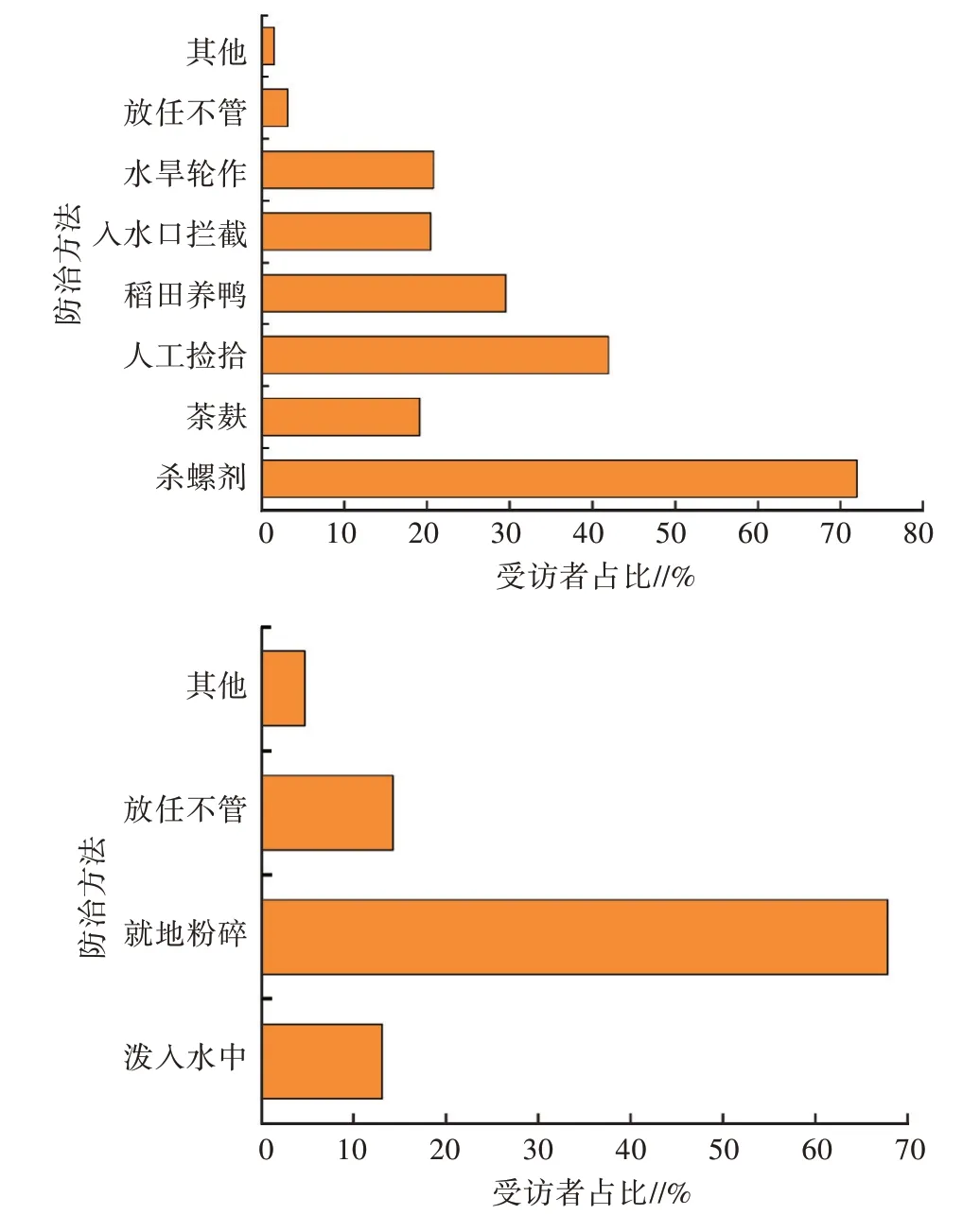

基于福寿螺对水稻生产造成的严重危害,农户采取多种方式防控福寿螺(非单项选择)。高达71.9%的受访者表示通过杀螺剂灭杀福寿螺,接着是人工捡拾和稻田养鸭,分别占总样本的41.9%和29.3%,而采取水旱轮作、入水口拦截、茶麸等手段防控福寿螺的农户均占总样本的20%左右,另有不到5%的受访者表示对螺害放任不管,或采取晒田、烹饪的方式防控福寿螺(图4a)。而针对螺卵,68.0%的受访者选择就地粉碎,有13.1%的受访者通过将螺卵泼入水中进行防控,而有14.2%的受访者表示对螺卵放任不管,余下4.7%的受访者则表示不清楚,或通过施药、抛至路边、喂鸭等方式防控螺卵(图4b)。当问及福寿螺的数量相比以前时,32.9%受访者表示变少了,29.1%的受访者表示差不多,17.9%的表示更多了,余下20.1%的受访者则表示不清楚。

图4 稻田福寿螺(a)和卵块(b)防控策略

关于防控福寿螺需要的资金投入(图5),30.2%的受访者表示每公顷稻田(单季)控制福寿螺需要151~300 元,相比而言,认为花销超过300 元及不足150 元的受访者分别占全部受访者的23.8% 和16.8%,另有23.5%的受访者表示不清楚,余下5.7%的受访者则完全不花钱用于防控福寿螺;总体而言,每公顷水稻种植季花费288 元(图5a)。而对于福寿螺的利用,超过60%的受访者选择丢弃福寿螺,近33%的受访者将福寿螺用作动物的饲料,另有3.5%的受访者表示当地人取食福寿螺(图5b)。

图5 稻田福寿螺防治投入(a)和利用(b)情况

3 对策与建议

3.1 实施水旱轮作,破坏福寿螺的适生环境与休眠场所

根据调查,广东省稻田以双季稻为主,丰富的水热资源和长时间的有水环境为福寿螺种群的繁殖暴发创造了有利条件。郭靖等[17]发现螺害较严重的水稻田改种旱地作物,能有效减少福寿螺扩散繁殖和为害作物的机会。本研究亦发现不种水稻的稻田福寿螺密度较低,其可能主要集中在稻田沟渠中。国内外均有研究证实稻田实施水旱轮作能够有效遏制福寿螺的暴发[17,18],此次调查中亦有20%的受访者采用水旱轮作模式控螺。何铭谦等[19]调查发现惠州市惠东县福寿螺数量明显较少,这得益于当地习惯双季稻田冬种马铃薯等旱地作物,该模式有效控螺可能是通过干扰休眠环境、休眠行为及机械损伤来实现的[17]。相较于双季稻冬季旱作,一季稻水旱轮作模式延长了稻田的干旱时长,强化了对福寿螺的干旱胁迫,也延缓了福寿螺种群生长繁殖时间,势必会导致福寿螺种群发展更为缓慢。根据调查,一季稻休耕期种植花生、蔬菜、玉米、大豆等旱地作物是广东省水稻种植户的首选,这是一种有效抑制福寿螺种群的模式,但需注意对稻田沟渠福寿螺的防控。走访调查发现,不少稻田菜地会挖沟蓄水,因此时水沟中福寿螺难以对作物造成威胁,致使大量螺聚集于沟中,这可能会影响后续的水稻种植。本研究发现一季中稻田福寿螺密度高于一季晚稻,可能是广东省中稻种植通常在5—10 月,这与华南地区福寿螺繁殖盛期(5—8月)高度重合[20]。

值得一提的是,烟草也是广东省一季稻田中的重要作物,与粤北地区样本量高有较大关系。据《广东农村统计年鉴》记载,韶关、梅州、清远3 市的烟草种植面积占全省的85.8%,由于烟草不耐连作,易出现土传病害,烟稻轮作是解决这两大问题的关键举措,已经成为粤北地区烟草种植的主要模式[21]。烟草中生物碱有40 多种,其中烟碱含量约在95%以上,烟碱有很强的内吸活性、胃毒性和触杀毒性,是传统的植物源杀虫剂[22,23]。已有研究证实烟草对福寿螺有较强的控制效果[24],烟稻轮作有望通过“旱作”和“烟碱”双重作用对稻田福寿螺进行控制。除了烟草,姬静华等[25]的研究表明华南地区晚稻收割后可种植青蒜,青蒜根系分泌物可以对后茬早稻田中的福寿螺产生驱离甚至毒杀作用,从而实现“旱作”之余的附加控螺效应。

3.2 减少杀螺剂使用,构建生态防控技术体系

调查发现杀螺剂仍是大多数农民的首选,如45% 三苯基乙酸锡、杀螺胺、杀螺胺乙醇胺盐等[26,27],控螺效果明显,但对稻田生物多样性和生态环境造成负面影响,且药剂残留可能引发食品安全问题,杀螺剂的持续使用还会导致福寿螺产生耐药性,致使进一步增加投入成本[28]。通过分析仅使用杀螺剂防控福寿螺的受访者,发现水稻种植季每季投入杀螺剂的经济成本平均达288 元/hm2。单一手段防控福寿螺难以达到理想的效果,可以通过构建生态防控技术体系来实现。章家恩等[15]围绕水稻生产的“产前-产中-产后”全过程,构建了水稻生产周年全程防控体系,涵盖农业防治、物理防治、化学防治、生物防治等技术手段,认为只有全方位“多管齐下”,才能取得好的控制效果。从受访者反馈来看,茶麸、稻田养鸭、入水口拦截结合人工捡螺摘卵取得了理想控效,相关技术亦在以往研究中得到证实[29,30]。走访调查发现,韶关市部分地区已普遍使用茶麸代替杀螺剂,大田使用量约为150 kg/hm2。茶皂素是茶麸杀螺的有效成分,稻田使用量达2.03 kg/hm2时,可致90%以上的福寿螺在2 d 内死亡,与常用杀螺剂四聚乙醛和杀螺胺乙醇胺盐的控效无明显差异,且对非靶标生物相对安全,具有较好的应用前景[27]。

3.3 加强宣传普及,构筑全民参与、统防统治防线

针对农民的农业技术培训多以作物的种植、病虫害的防治为主,较少福寿螺防控相关的培训。农民掌握的控螺技术多来自农资店及相互之间的口头转述[19],控螺手段较为单一。加上南方水网密布、水生生境类型多样,极易发生福寿螺的扩散、蔓延和交叉传播,需进行区域性协同防控甚至构建跨区域的福寿螺联防联控体系[15]。从调查反馈来看,受访者对统防统治及专业部门的科学防控指导呼声很高,同时发现,仍存在少部分人主动食用福寿螺的现象,从而增加感染广州管圆线虫的风险。福寿螺作为中国重点管理的外来入侵有害生物,需要全社会的共同参与,一方面需要提升公众对福寿螺的识别能力和防范意识,仍有不少民众对福寿螺的危害认识不足,难以区分福寿螺和田螺,存在福寿螺随意丢弃、释放、误食的现象;另一方面需加强福寿螺生态防控技术体系的推广示范,加大防控典型案例的宣传力度,组织引导区域性科学防控,推动构筑起全民参与、统防统治的防线。

3.4 加强农业废弃物控螺和福寿螺资源化利用,发展循环农业

农民多是通过购买杀螺剂、茶麸等控制福寿螺,成本较高,可将一些农业废弃物用于控螺,从而实现“变废为宝”和“强本节用”的双重效果。具体包括但不限于以下措施:①可向稻田投放不宜食用的菜叶、水果诱捕福寿螺,或插入竹竿诱导其产卵,集中消灭[31];②可在插秧时放养浮萍等适口性较好的植物诱集福寿螺取食,减少螺对水稻的危害[32];③可采集烟草脚叶、下脚料等还田,毒杀绝大部分福寿螺[33];④可将废弃秧盘折叠成稻田入水口拦截网。除了加强农业废弃物控螺,将福寿螺进行资源化利用也不失为一种理想的防控方式。本研究发现将福寿螺当做饲料是利用的主流方式,其蛋白质含量丰富,已被开发为鸭、中华鳖、草鱼、青鱼、宽体金线蛭等动物的饲料[34]。一些探索性研究揭示了福寿螺资源化利用的可能性,包括①螺肉可提取出多种卵磷脂和生物酶[15,35];②螺壳可吸附重金属,或加工为纳米碳酸钙、生物柴油催化剂、土壤改良剂等[15,36];③螺卵可提取类胡萝卜素,或开发为观赏鱼的着色剂并提高其抗氧化酶活性[37,38]。

致谢:韶关学院生物与农业学院数十位大学生协助开展走访调查,谨致谢忱!