蓝碳生态系统温室气体清单编制方法研究

王 涛 刘 倡 赵 锐 邓丽静

国家海洋信息中心 天津 300171

全球气候变化是人类共同面临的巨大挑战,加大气候变化应对力度关系人类的前途和未来。随着大气中的二氧化碳量日益增多,各国积极参与全球气候治理,全世界120 多个国家提出碳中和目标,我国于2020 年提出二氧化碳排放力争“2030 达峰,2060中和”的庄严承诺。为提高温室气体排放透明度,共同缓解和应对气候变化,联合国要求报告本国的温室气体排放。开展国家温室气体清单编制既是我国履行《联合国气候变化框架公约》的义务,也是提升我国气候变化行动的重要举措。

蓝碳生态系统具有巨大的碳吸收能力,开展蓝碳生态系统温室气体吸收/排放研究,编制蓝碳生态系统温室气体清单,科学反映蓝碳生态系统应对气候变化的贡献,对于建立和完善蓝碳生态系统温室气体清单编制技术具有重要的理论意义。同时,揭示蓝碳生态系统源汇格局,对于制定蓝碳增汇减排措施具有重要的应用价值。

1 国家温室气体清单基本概况

1992 年,联合国环境与发展大会上通过了《联合国气候变化框架公约》(以下简称《公约》),要求每个缔约方国家提交国家信息通报,报告本国的国家温室气体清单。从2014年开始,要求非附件一缔约方提交两年更新报告,包括更新的国家温室气体清单和减缓行动。

1.1 温室气体核算基本概念

气候系统是大气圈、海洋圈、冰雪圈、岩石圈和生物圈组成的庞大系统,温室气体在各个圈层之间复杂的相互作用和反馈过程,会导致大气中的温室气体发生变化,改变大气中原有的热平衡状态,进而影响整个全球气候系统。

1.1.1 温室气体

温室气体是指大气中可以吸收和重新放出红外辐射的自然和人为的气态成分,包括二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亚氮(N2O)、氢氟碳化物(HFCs)、全氟化碳(PFCs)和六氟化硫(SF6)等类型[1]。

1.1.2 排放源/吸收汇

排放源/吸收汇是指向大气中排放/清除温室气体、气溶胶或温室气体前体的任何过程、活动或机制[2],国家温室气体排放/吸收的核算范围覆盖能源活动、工业生产过程、农业活动、土地利用变化和林业、废弃物处理等领域。

1.2 国家温室气体清单编制

《公约》作为一项框架公约,并没有清单编制的技术方法,缺乏可操作性。政府间气候变化专门委员会(The Intergovernmental Panel on Climate Change,IPCC)研究并出版了系列温室气体清单编制指南,为世界各国核算国家温室气体和减排履约提供了技术方法[4]。

1.2.1 温室气体清单编制方法体系

自1995 年开始,IPCC 出台了《IPCC 国家温室气体清单指南(1995)》《2000 年优良做法和不确定性管理指南》[4]《土地利用、土地利用变化和林业优良做法指南》[5]《IPCC 国家温室气体清单(1996 修订版)》[6](简称《IPCC 1996修订版》)等指南,但由于框架体系、方法和不确定性等尚不成熟,直到2006 年的《2006 IPCC 国家温室气体清单指南》(简称《IPCC 2006 指南》)全面替代了前期版本,2014年和2019年又相继发布了《对2006 IPCC 国家温室气体清单指南的2013 增补:湿地》(简称《湿地指南》)[7]和《IPCC 2006 年国家温室气体清单指南2019年修订版》[8],构成了核算人类活动导致温室气体排放与吸收的方法体系。

1.2.2 中国国家温室气体清单编制

我国按照自愿原则,依据《IPCC 1996 修订版》,并参考《IPCC 2006 指南》,开展了国家温室气体清单编制工作[9]。2004 年,初步核算了二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)和氧化亚氮(N2O),并向联合国提交了《初始国家信息通报》,之后逐步将气体类型拓展到氢氟碳化物(HFCs)、全氟化碳(PFCs)和六氟化硫(SF6)等。相应的排放源范围也有所扩展,并于2012年和2019年提交了第二次和第三次国家信息通报,同时于2017 年和2019 年提交了第一次和第二次两年更新报告。综合而言,我国已相继完成了1994 年度、2005 年 度、2010 年 度、2012 年 度 和2014 年 度 的 国 家温室气体清单编制。

我国温室气体清单包括能源活动、工业生产过程、农业活动、废弃物处理以及土地利用、土地利用变化和林业等5 个部门,2014 年温室气体排放总量为123.01 亿吨二氧化碳当量。其中,能源活动占77.7%,是中国温室气体最重要的排放源,其次是工业生产占14.0%,土地利用、土地利用变化和林业的二氧化碳吸收为11.51亿吨,温室气体净吸收为11.15亿吨(图1)。

图1 2014年国家温室气体清单核算结果

当前,我国温室气体清单中只有土地利用、土地利用变化和林业部分包含碳吸收,且在考虑温室气体吸收汇的前提下,2014 年温室气体排放总量仍高达111.86亿吨二氧化碳当量。因此,为缓解国家“双碳”目标的实现压力,在减排的同时,还需要扩大增汇途径,争取将蓝碳碳汇纳入国家温室气体清单。

2 蓝碳生态系统温室气体清单基本概念

蓝碳作为海洋自然过程减缓和适应气候变化的主要手段,已纳入《公约》“国家温室气体清单”和《巴黎协定》“国家自主贡献”机制,澳大利亚、日本、智利等国家已将基于海洋、海岸带的气候行动纳入国家自主贡献。

2.1 蓝碳生态系统

2009 年,联合国环境规划署等国际组织联合发布《蓝碳:健康海洋固碳作用的评估报告》[10],首次提出蓝碳,认可了海洋的碳汇作用,却并未对蓝碳做出明确界定。2014 年,《湿地指南》认定红树林、海草床、滨海盐沼为蓝碳生态系统。2019 年,《IPCC 气候变化中的海洋与冰冻圈特别报告》[11]将蓝碳界定为易于管理的海洋生态系统所有生物驱动碳通量及存量,在红树林、海草床、滨海盐沼的基础上,扩展了大型藻类。同时,国内外学者也在积极探索贝类[12-13]、浮游植物、微型生物[14-16]等纳入蓝碳的可能性。结合易于管理和理论是否成熟等因素,本文重点研究红树林、海草床和滨海盐沼3类蓝碳生态系统温室气体清单的编制研究。

2.2 蓝碳碳库类型

碳库即碳储存库,是指存储在土壤、植被、海洋和大气等载体中可以吸收和释放的碳,通常包括地上活生物量、地上死生物量、地下活生物量和土壤碳库等类型[17]。土壤碳库是滨海湿地最重要的碳库,其中海草床和滨海盐沼中的土壤碳库贡献达98%以上,地下活生物量占比几乎忽略不计。针对红树林而言,地上活生物和地上枯木也比较重要,占比维持在23.5%~26%之间[17]。

基于各种蓝碳碳库贡献程度,并衔接我国的国家温室气体清单,本文划分地上生物量、地下生物量、枯落物、枯死木和土壤有机碳等5 种蓝碳碳库。地上生物量主要是树干、分枝和叶片等地上活体生物量;地下生物量主要是根系和根状茎等地下活体生物量;枯落物属于地上死生物量,包括叶片凋落物等;枯死木属于地上死生物量,包括已经枯死未倒下的枯立木和已经倒下的倒木;土壤有机碳也是地下死生物量[17]。

2.3 温室气体收支清单

蓝碳生态系统温室气体清单定位于海洋圈与大气圈之间的温室气体交换,反映核算期间从大气和海洋中排放或清除温室气体的数量,包括排放和吸收。排放主要是蓝碳生态系统土壤、植被中储存的有机碳被释放到大气中,成为排放源;吸收则是通过红树林、海草床和滨海盐沼生态系统过程从大气中吸收二氧化碳形成碳汇[1]。

蓝碳生态系统除了CO2的排放与吸收之外,还有CH4和N2O 的排放,因此蓝碳生态系统温室气体收支清单包括二氧化碳收支清单和非二氧化碳排放清单两部分。本文将蓝碳生态系统温室气体核算空间定位为国家/区域尺度,以红树林、海草床、滨海盐沼为研究对象,重点开展碳储量、温室气体排放/吸收,及蓝碳生态系统转变为其他生态系统过程中潜在温室气体排放/吸收核算研究,探索蓝碳生态系统温室气体清单表格体系设计,并尝试与国家温室气体清单做好衔接。

3 蓝碳生态系统温室气体清单编制框架

蓝碳生态系统温室气体清单是通过蓝碳调查监测、统计核算与清单表格构建等环节,核算特定时期和空间范围内的温室气体吸收/排放量,并通过构建清单以反映蓝碳的收支分布、时空格局和演变规律等信息。蓝碳生态系统温室气体清单编制框架包括两部分:一是蓝碳生态系统温室气体排放/吸收核算;二是蓝碳生态系统温室气体清单表式结构设计(图2)。

图2 蓝碳生态系统温室气体清单编制框架

3.1 蓝碳生态系统核算边界

蓝碳生态系统温室气体清单编制对象为国家宏观尺度的海岸带空间,在海岸带生态均质化分区的前提下,进行微观个体的样点采集,以保证样本的碳核算可以类推到国家/区域尺度的碳核算。

3.1.1 海岸带生态分区

海岸带生态分区是蓝碳生态系统碳收支核算的空间基础,通过将全国海岸带进行生态均质化,划分出自然生态属性同质区域,并在生态均质区内优化布设有限样点,在保障样本代表性的同时减少采样成本。本文以生物地理场景和水生场景为基础,以地形地貌组分、底质组分、水体组分和生物组分为依据,探索划分出河口、近岸、浅海、潮间带等海岸带生态区,并绘制海岸带生态分区图。

3.1.2 蓝碳空间核算单元

蓝碳生态系统温室气体核算单元是获取收支清单编制数据的基础,通过调查监测和遥感识别等手段,获取过去和现在海岸带蓝碳生态系统空间分布,构建出蓝碳生态系统分布图,并与海岸带生态分区图进行叠加,获取各海岸带生态分区单元内的蓝碳生态系统分布,结合碳库类型进一步细化各蓝碳生态系统各碳库类型的立体空间核算单元。

3.1.3 核算单元样点布设

样方布设的目的是获取立体空间核算单元内的活动数据和排放因子,样方布设需要依据核算空间内各类型蓝碳生态系统分布大小,结合蓝碳生态系统的活跃程度来设计最优样方数量、大小和采样强度。一般情况下,样本所需精度、采样频率和采样成本与固定/临时样方设计相关,其中固定样方可用于长久监测,可多次比较,可信度更高,可精确反映长时间序列下的温室气体收支变化,临时样方多用于一次性测定。

3.2 蓝碳生态系统活动数据

活动数据是特定时期和特定区域内产生温室气体排放或清除的人为活动量[1],用于反映管理活动所导致的海岸带湿地覆盖类型和利用方式的变化。

3.2.1 使用类型

海岸带范围内的土地使用类别可划分为林地、耕地、草地、湿地、居民点和其他土地,依据水体盐度和潮汐流动,区分滨海湿地和内陆土地,并进一步细化出排水矿物土壤、潮湿矿物土壤、排水有机土壤、潮湿有机土壤4 种类型。潮湿土壤是指全年或大部分时间被海水淹没或饱和的土壤,主要靠厌氧环境下的微生物和生根植物来影响温室气体排放与吸收。通常情况下,假设有机土壤最初都是湿的,排干土壤就是排水土壤。

人类管理对土壤的影响主要包括排水、还湿、恢复等活动,排水是人为活动降低土壤地下水位的过程。还湿是人为活动将排水的土壤变为湿土壤的过程,重新湿润的土壤是指以前被排干,由于人类干预重新变湿的土壤,润湿是在人类的干预下,将原本干燥的土壤变成湿润的土壤的过程。恢复是帮助已经退化、损坏或者破坏的土壤变为湿润土壤的过程,对于排干的原湿地,恢复必须包含重新湿润。

3.2.2 人类活动

基于滨海湿地类型和土壤变化,《湿地指南》侧重人类活动所导致的湿地温室气体排放与吸收[18],因此蓝碳生态系统温室气体清单定位于人类活动所导致的CO2吸收/排放核算和非CO2排放,《湿地指南》建议的人为活动包括红树林管理、采掘、排干、还湿、植被重建、湿地新建和水产养殖等(表1)。

表1 蓝碳生态系统相关管理的人类活动

3.2.3 温室气体

参照湿地温室气体源排放与吸收的评估方法[7],蓝碳温室气体核算覆盖二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)和氧化亚氮(N2O)3 种气体类型[20],通常情况下,湿地和大气界面CH4和N2O 交换的通量比CO2小两个等级,但温室效应比CO2更显著,分别是25 倍和298倍[17]。结合人类管理活动,蓝碳生态系统温室气体排放/吸收核算包括两类:

(1)二氧化碳吸收与排放,包括红树林管理、采掘、还湿、植被重建、新建湿地和排干所导致的CO2排放与清除;

(2)非二氧化碳排放,包括还湿、植被重建、湿地新建导致的CH4排放;水产养殖引起的N2O排放。

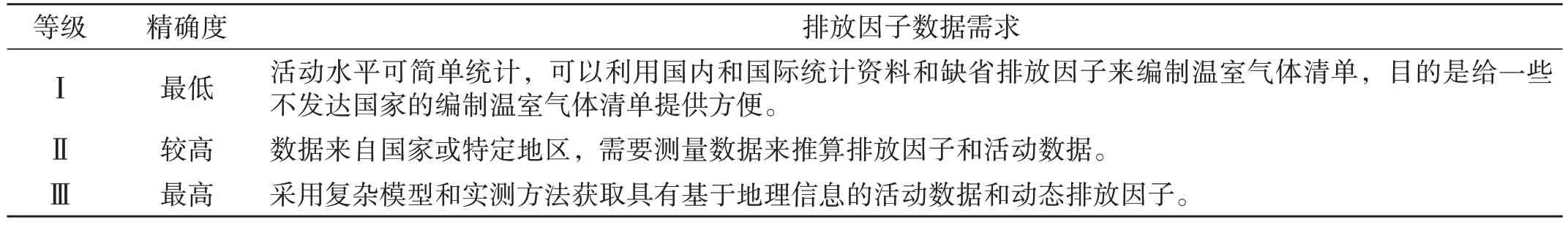

3.3 蓝碳生态系统排放因子

排放因子是与活动水平相对应的系数,通常用于量化单位活动水平的温室气体排放/吸收[19]。IPCC鼓励各国的排放因子符合参数本地化和高层级方法,根据指标详细程度和数据可获取性的不同,确定了3 个等级的碳库清单估算方法,从等级Ⅰ到Ⅲ准确性和精确度不断提高,通常等级Ⅱ和等级Ⅲ被认为较高层级评估方法,评估结果更精确(表2)。

表2 蓝碳生态系统温室气体核算排放因子等级

基于各海岸带生态分区内的蓝碳生态系统分布与碳库类型,假定每个均质化生态区内可选取相一致的排放因子以满足等级Ⅲ的精度需求。量化排放因子需要测定蓝碳生态系统碳储量随时间的变化率或直接测定特定时间点的温室气体交换量,排放因子为正值时,表示蓝碳碳库中的碳被排放到大气中;其为负值时,表示大气中的碳被转移和固定到蓝碳碳库。

4 蓝碳生态系统温室气体核算方法

蓝碳生态系统温室气体核算方法可分为碳储量和碳通量两类,常用的方法包括储量差分法、收支法、静态箱法和涡度协方差法。通量法是测度CH4和N2O的唯一途径[17],本文针对二氧化碳吸收/排放核算重点采用碳储量方法,非二氧化碳核算采用气体通量方法,最终将所有的温室气体核算结果进行合并。

4.1 二氧化碳排放/吸收核算

储量差分法主要是基于蓝碳生态系统碳库储量进行核算,收支法主要是针对人类管理活动所导致的碳储量变化进行核算。

4.1.1 储量差分法

碳储量差分法是对不同核算时点的每个蓝碳碳库进行测定,叠加每个碳库的储量以获取蓝碳生态系统总碳储量,形成IPCC等级Ⅲ的储量核算,储量差分法需要有连续蓝碳生态系统监测能力以获取完整的数据资料,碳储量核算公式为:

式中:

CC表示核算时点核算范围内总碳储量;

C1M表示核算时点核算范围内红树林碳储量;

C1S表示核算时点核算范围内海草床碳储量;

C1T表示核算时点核算范围内滨海盐沼碳储量;

i=1,2,3,4,5 表示地上生物量、地下生物量、枯落物、枯死木和土壤有机碳碳库。

选取初始核算值作为参考基准,测定两个不同时点的碳储量,用核算期初和期末的储量差值衡量整个核算期间蓝碳生态系统的碳收支净值,储量差分法可以同时对个别碳库储量和总碳储量变化结果进行比较分析。

式中:

ΔCC表示核算期间蓝碳生态系统碳收支净值;

CC1表示核算期初蓝碳生态系统总碳储量;

CC2表示核算期末蓝碳生态系统总碳储量。

4.1.2 收支法

收支法是假定蓝碳生态系统的总碳储量变化都是由各种人类活动所引起的碳储量变动的叠加,依据滨海湿地各种人类管理的活动数据,结合科学文献和国际数据库中相应活动的排放因子,最终得到等级Ⅰ和等级Ⅱ的估测结果。

蓝碳生态系统碳吸收/碳排放依据人类管理活动进行核算,包括红树林管理、采掘、水产养殖、制盐、排干、还湿和植被重建等7类。

式中:

ΔCC表示核算期间蓝碳生态系统碳收支净值;

ΔC1M表示核算期间红树林碳收支净值,包括红树林管理、采掘、水产养殖、制盐、排干、还湿和植被重建7类人类管理活动;

ΔC1S表示核算期间海草床碳收支净值,包括采掘、水产养殖、制盐、还湿和植被重建5 类人类管理活动;

ΔC1T表示核算期间滨海盐沼碳收支净值,包括采掘、水产养殖、制盐、排干、还湿和植被重建6 类人类管理活动。

4.2 非二氧化碳排放核算

CH4和N2O 只能依据基于气体交换的通量测算,通过直接测量或建模用以估算温室气体通量,得到等级Ⅱ和等级Ⅲ的估测结果,其中涡度协方差法需要建立通量塔,并构建模型来测量蓝碳生态系统和大气之间的温室气体交换,但需要依据水体环境的影响来设置修正系数。静态箱法是假定箱体内部气体浓度的变化完全是由蓝碳生态系统释放或清除的气体所致,气体通量速率是通过测量静态箱中时间序列下的气体浓度变化获取,通常用于测度CH4通量。

4.2.1 甲烷排放

式中:

ΔCH表示核算期间蓝碳生态系统CH4排放;

ΔC2M表示核算期间红树林CH4排放,包括还湿和植被重建活动;

ΔC2S表示核算期间海草床CH4排放,只包含植被重建活动;

ΔC2T表示核算期间滨海盐沼CH4排放,包括还湿和植被重建等活动;

4.2.2 氧化亚氮排放

式中:

ΔCN表示核算期间蓝碳生态系统N2O排放;

ΔC3M、ΔC3S和ΔC3T分别表示核算期间红树林、海草床和滨海盐沼在水产养殖活动下的N2O排放。

4.3 温室气体收支核算结果

蓝碳生态系统温室气体类型核算结果进行叠加:

式中:

ΔCT表示核算期间核算范围内温室气体收支量;

ΔCC表示核算期间核算范围内CO2排放/吸收净值;

ΔCH表示核算期间核算范围内CH4排放量;

ΔCN表示核算期间核算范围内N2O排放量。

蓝碳生态系统温室气体核算是依据质量守恒原理测算,在理想状态下,各种方法测算的结果是相一致的,由于精度等级的差异,储量差分法和收支法结果会不一致,同时由于碳水平通量通常被大气中的通量所掩盖,因此通量法与储量法的测算结果也会出现差异。

5 蓝碳生态系统温室气体核算不确定性

不确定性分析是一个完整蓝碳生态系统温室气体清单的重要组成部分,不确定性分析旨在对蓝碳温室气体提供不确定性的量化指标,并非用于评价清单核算结果的正误,而是用于帮助提高蓝碳生态系统温室气体清单的准确度。

5.1 不确定性产生的原因

导致蓝碳生态系统温室气体清单估算结果与真实值出现差异的原因很多,重点涉及活动数据、排放因子及其他相关测算参数,不确定性尽可能解释形成不确定性的主要原因[20](表3)。

表3 蓝碳生态系统温室气体清单不确定性原因

5.2 量化和合并不确定性的方法

蓝碳生态系统温室气体清单不确定性量的流程包括:确定蓝碳活动水平和排放因子等单变量的不确定,将单变量的不确定进行汇总合并,识别不确定性的重要影响因素,完善清单编制技术方法并改进清单质量。

5.2.1 量化不确定的方法

不确定性是采用统计学上的置信区间来表征,量化单个类别和总清单的排放和吸收估算的随机误差时,通常使用95%的置信区间[4]。

区间测算方法:

均值测算方法:

标准差测算方法:

t是95%置信度的统计值。

5.2.2 合并不确定的方法

合并不确定性的方法有误差传递公式和蒙特卡洛模型两类,通常误差传递方法简便且应用相对广泛,可分别用加法和乘法两种运算的误差传递公式。

(1)加法合并

式中:

UC表示n个估计值之和的不确定性(%);

Us1,…,Usn分别表示n个估计值的不确定性(%);

μs1,…,μsn分别表示n个估计值。

(2)乘法合并

式中:

UC表示n个估计值之积的不确定性(%);

Us1,…,Usn分别表示n个估计值的不确定性(%);

(3)降低不确定性的方法

为尽可能地降低蓝碳生态系统温室气体清单的不确定性,需要确保模型设定和数据获取尽可能代表实际,重点可以从以下几个方面降低不确定性:一是加强蓝碳碳排放/吸收机理研究,发现并纠正理论认识偏差;二是构建蓝碳碳吸收/碳排放监测体系,获取更加精确的活动数据和排放因子;三是尽量增加样方布设数量并填补数据漏缺;四是使用更精确的测量技术方法;五是改进模型结构和参数以降低误差。

6 蓝碳生态系统温室气体清单设计

蓝碳生态系统温室气体汇总表是用以表征蓝碳生态系统温室气体核算结果的载体,目的是承载红树林、海草床、滨海盐沼等生态系统的温室气体收支的核算结果。

6.1 蓝碳生态系统温室气体清单设计

依据蓝碳生态系统温室气体收支核算方法,分别设计基于蓝碳碳库和管理活动的蓝碳生态系统温室气体清单。

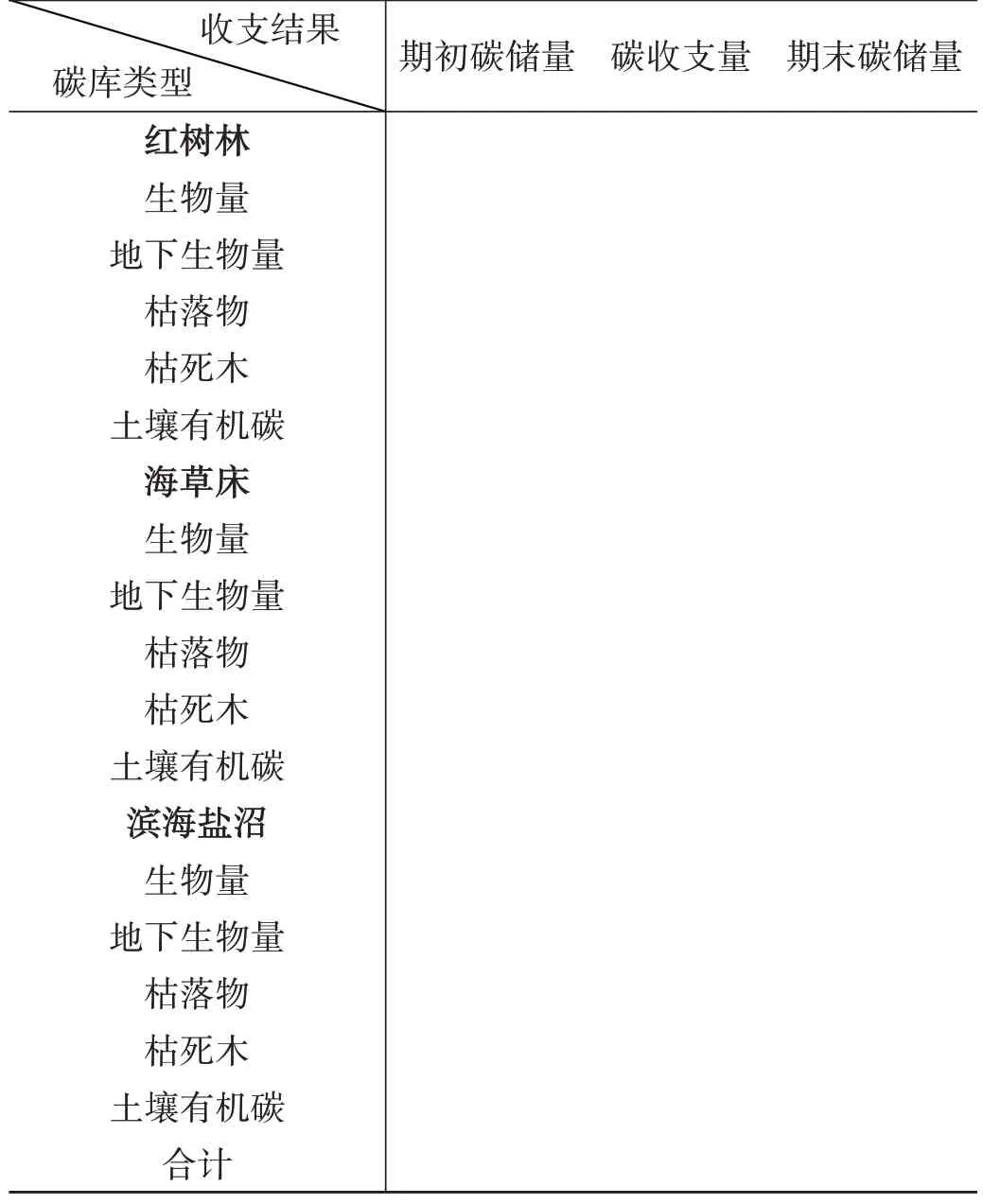

6.1.1 基于蓝碳碳库的清单设计

储量差分法主要依据蓝碳碳库类型核算。在表格设计上,横向设置红树林、海草床和滨海盐沼3 个一级类别,在一级类下依据碳库类型设计生物量、地下生物量、枯落物、枯死木和土壤有机碳5个二级类别;在纵向上,期初期末碳储量表征核算时点上的各种蓝碳碳库的储量,碳收支量就是期末期初碳储量之差,即蓝碳生态系统碳收支核算结果(表4)。

表4 蓝碳生态系统碳收支核算表——储量差分法单位:二氧化碳当量

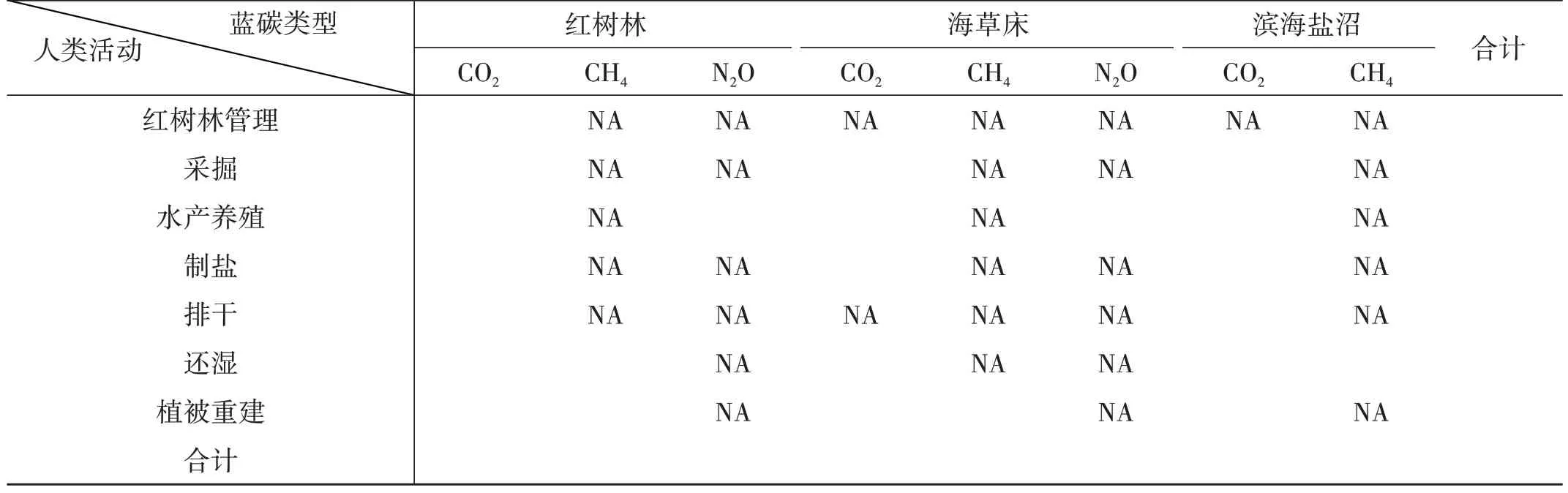

6.1.2 基于人类活动的清单设计

依据人类管理活动类型与温室气体排放种类,梳理出红树林、海草床和滨海盐沼生态系统类型各种人类管理活动所对应的温室气体排放类型,如表5所示。

表5 蓝碳生态系统人类管理活动与温室气体对应表

在表格设计上,横向设置红树林管理、采掘、水产养殖、制盐、排干、还湿和植被重建等人类活动7个一级类;纵向上,在红树林、海草床和滨海盐沼3个一级类的基础上,结合CO2、CH4和N2O 3 种气体类型划分3 个二级类指标,其中碳收支量就是各类管理活动各类气体的合计结果,即蓝碳生态系统温室气体核算结果(表6)。

表6 蓝碳生态系统碳收支核算表——收支法 单位:二氧化碳当量

6.2 蓝碳温室气体清单与国家温室气体清单衔接

当前,蓝碳并未纳入我国的国家温室气体清单,在清单编制中并不包括蓝碳温室气体核算。因此,蓝碳生态系统温室气体汇总表的表式结构需要与国家温室气体清单进行衔接,在表式结构的设计上可在原有“土地利用、土地利用变化和林业”部门的基础上进一步细化,将红树林、海草床和滨海盐沼扩展进“滨海湿地”范围,随着蓝碳类型的不断成熟可进一步补充完善(表7)。

表7 蓝碳生态系统温室气体清单 单位:二氧化碳当量

7 蓝碳生态系统温室气体清单编制的进一步思考

实现碳达峰碳中和是一项复杂的系统工作,蓝碳生态系统温室气体研究既是定量评估区域和蓝碳类型温室气体收支的基础,也是气候变化成因分析、减缓和适应对策制定的前提[21]。深入研究蓝碳生态系统温室气体核算,完善收支清单表格,还需在以下几个方面开展深入研究。

(1)加强蓝碳生态系统温室气体收支理论研究。深化海洋圈与大气圈、岩石圈、冰冻圈、生物圈之间的碳循环路径研究,理解蓝碳生态系统结构与碳循环之间的联系与影响;进一步厘清蓝碳生态系统碳汇机理与调控机制,明确对温室气体的吸收、合成、转运和释放机制,为开展蓝碳生态系统碳收支核算夯实理论基础。

(2)深化蓝碳生态系统温室气体核算技术研究。开展海岸带生态分区技术研究,为蓝碳生态系统碳收支核算单元提供空间基础,细化红树林、海草床、滨海盐沼等蓝碳生态系统碳库分类核算指标,完善人类管理活动影响下各类蓝碳生态系统的排放因子,构建出各种蓝碳生态系统各碳库类型的碳吸收/碳排放量化评估技术方法。

(3)加强蓝碳碳储量和温室气体通量调查监测。蓝碳生态系统碳储量和碳通量调查监测,确保数据获取的空间一致性和时间延续性,保障各个沿海地区各项调查数据在同一时点上均齐可比;同时,构建长时间序列下温室气体收支历史变迁图和空间对比图,支撑海岸带蓝碳生态系统的源汇格局和演化分析。

(4)优化设计蓝碳生态系统温室气体清单表格。清单表格体系是承载蓝碳生态系统温室气体核算结果的载体,依据蓝碳生态系统温室气体核算技术方法,进一步优化收支清单表式结构体系以保持与国家温室气体清单的衔接,并探索蓝碳生态系统温室气体清单在海洋生态保护补偿和区域“双碳”目标实现中的应用。