批评敏感性问卷在中学生中的适用性调查

张文丽 邓稳根

(海南师范大学心理学院,海口 571158)

1 引言

评价伴随个体生命成长的历程。 人们在评价他人的同时,也在被他人评价。 评价尤其是负性评价,往往会对人的心理活动产生消极的影响。 例如,Baron(1988)的研究表明负性评价通常会让人更容易出现愤怒、紧张等情绪,降低自我效能感,倾向于设定较低的目标。 批评作为一种较为强烈的负性评价, 对个体的消极影响往往更甚。 例如,Cutting 和Dunn(2002)对4 到5 岁幼儿的研究发现,在受到批评时,幼儿表现更为消极,但在性别、年龄、家庭背景等方面,幼儿无显著反应差别。 之后的研究也显示,幼儿在批评条件下,更少表现出积极情绪,对自我的能力评定更低(Mizokawa, 2013)。 研究者进一步发现, 批评对个体的消极影响往往会因所处的情境和批评者的不同而有所差别。 例如,有研究表明,相对于来自群体外部的批评, 人们更容易接受群体内部的批评 (Ariyanto et al., 2006; Hornsey et al.,2002)。当批评者带有愤怒、紧张等情绪时,被批评者会对批评者产生消极态度, 并降低其工作动机水平(IIgen et al., 1979; IIgen et al., 1981)。但批评对个体心理和行为的影响并不总是消极的, 有时也会带来积极的效果。 例如,Mizokawa(2015)的研究表明,中、高等级心理理论组的幼儿在接受批评后都有较为积极的行为表现。

批评对个体的影响还要考虑被批评者的个体差异性。面对批评时,不同个体对于批评的反应各不相同:有人会因批评而发奋图强;有人则会因为批评而一蹶不振。 例如,Cutting 和Dunn (2002) 的研究结果就发现了批评的这种个体差异性。 反映批评个体差异的变量很多, 其中批评敏感性是研究者比较重视的一个研究变量。 批评敏感性不同的个体受批评的影响程度存在一定差异。 例如,一些研究发现,批评敏感性与抑郁症发作的严重程度之间存在显著的关联 (Boyce & Parker, 1989; Davidson et al.,1989; Hooley & Teasdale, 1989); 也有研究者发现, 批评敏感性调节了心理理论和学业成就之间的关系(Lecce et al., 2014)。 此外,一些研究者也考查了批评敏感性的影响因素。目前,关于这方面的研究主要围绕在人格特质、社会认知、情感表达以及文化因素这几个方面 (Always et al., 2016; Atlas et al., 2004; Atlas & Them, 2008; Lecce et al.,2011; Natoli et al., 2016; Premkumar et al.,2019)。

有关批评敏感性的研究不可避免地要涉及对这个变量的评估。Heyman 和Dweck(1998)最先采用实验法来评估幼儿的批评敏感性。在他们的实验中,主要以三个类似的故事为主体, 让幼儿在不同的故事中进行角色扮演, 在过程中设置不同的障碍并给予幼儿不同的回馈, 结束后对幼儿的情绪反应以及能力进行评估, 得分越高表明其对批评的敏感程度越低。但采用实验的方法来评估批评敏感性效率低下,不利于大样本的实施。一些研究者开始寻求更简单、效率更高的方法来评估批评敏感性。 1994 年,Atla把批评敏感性概括为两方面: 一方面为个体对批评的感知阈限, 另一方面为个体在批评中的情绪反应(Atlas, 1994)。 他根据这种认识,编制了一个由30个项目(每项需要个体回答关于对批评的感知阈限和批评中的情绪反应这两类问题) 组成的批评敏感性问卷(SCS)来测量大学生的批评敏感性,通过检验发现:SCS 问卷在大学生样本中具有较为理想的信效度(Atlas, 1994)。 目前,国内已有研究者对其进行了修订并开始将其应用于我国大学生人群的批评敏感性研究(黄小龙, 2014)。

中学时期是自我意识发展的一个重要时期。 随着中学生认知水平从具体运算思维向形式运算思维的发展,个体对自我的认识更加抽象和概括,自我意识的发展逐渐从外在的生理自我、 社会自我向内在的心理自我发展(Erikson, 1963)。 在自我意识发展的过程中,个体会面临自我认同的危机。为了顺利渡过这个危机,个体往往从实践活动、他人的评价和自我反思中对自我重新探索。 因此,结合前面的论述,可以推断来自他人的评价(包括批评)会对不同中学生的自我探索产生不同的影响, 这就有必要研究中学生的批评敏感性。目前,针对中学生的批评敏感性研究很少,而且缺乏一个有效的评估工具。本研究拟对适用于大学生群体的SCS 问卷进行修订,旨在探索它在中学生群体中的适用性。

2 方法

2.1 被试

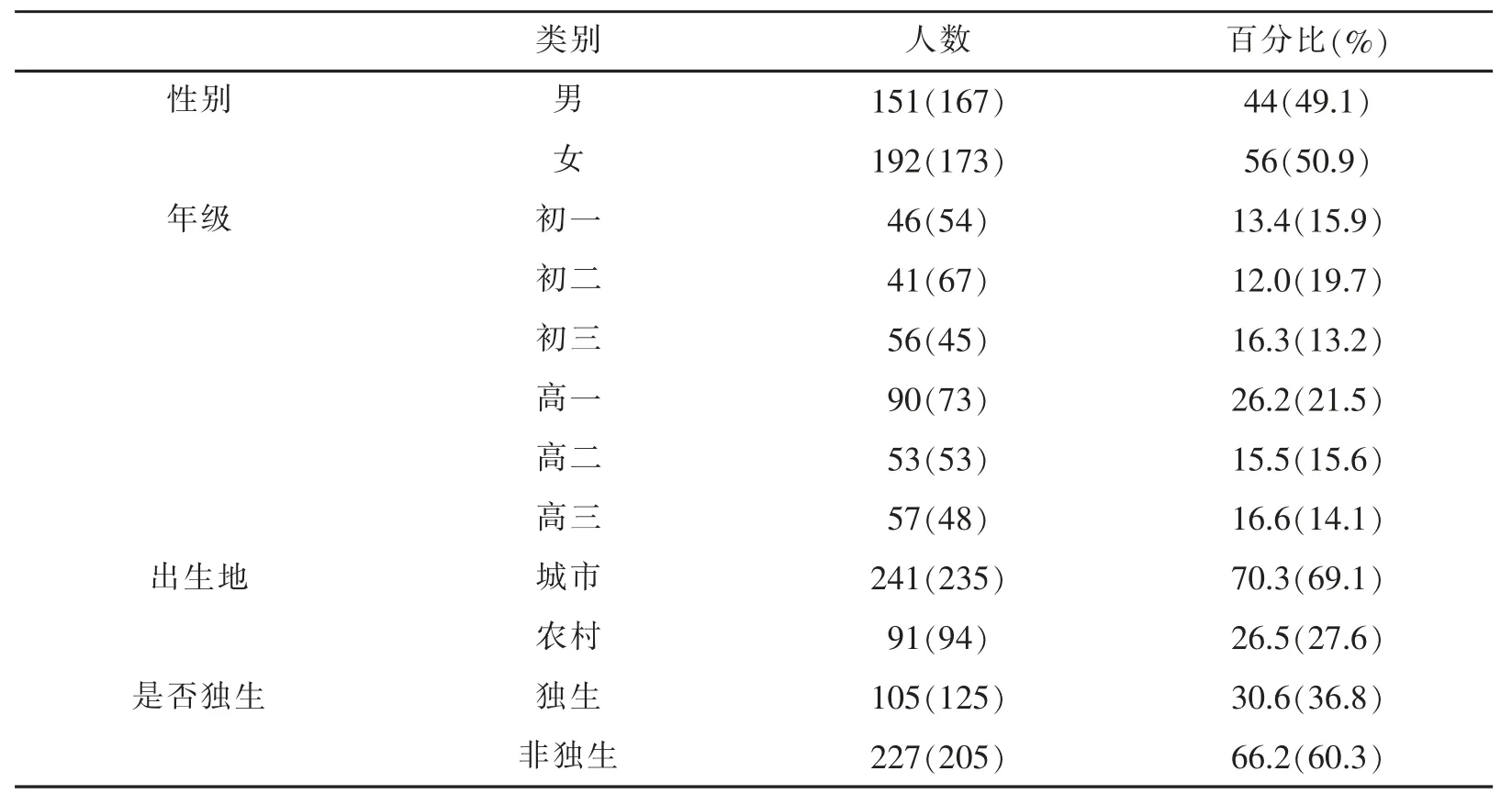

随机选取海南两所中学进行整群取样, 共发放问卷716 份,回收有效问卷683 份,回收率95.39%。将数据随机分为两份,样本一包含343 名被试,年龄为15.09±1.98 岁,用于初始的项目分析、探索性因素分析和信效度分析等,以确定问卷的项目、结构以及检验信效度;样本二包含340 名被试,其年龄范围为14.91±2.02 岁,用于验证性因素分析,验证问卷的结构。 被试基本信息见表1。

表1 被试基本信息(括号外的为样本一的数据,括号中为样本二的数据)

2.2 研究工具

采用Atlas 于1994 年编制,黄小龙等人(2014)修订的批评敏感性问卷,共包含30 个题目,所有题目均为正向计分。它的每个题目相当于一个情景,每个情景下设计两个问题, 分别为:“你觉得这个情景多大程度上有批评的内容? ”和“你觉得这个情景对你构成多大的伤害? ”每个问题分别用1~5(1=一点没有,2=有一点,3=有一些,4=比较多,5=完全是)的Likert 量表进行回答。 根据测验原编制者的意图,批评敏感性由批评感知和情绪敏感两方面构成, 问题“你觉得这个情景多大程度上有批评的内容? ”主要测量受试者的批评感知,而问题“你觉得这个情景对你构成多大的伤害? ”主要测量受试者的情绪敏感。测验原编制者将每个题目上这两个问题的作答得分相加作为每个题目的得分。 将所有题目的得分之和作为问卷的总分。问卷总分越高,表明批评敏感性越高(黄小龙, 2014)。

2.3 统计方法

采用SPSS 20.0 进行统计分析,通过项目分析、探索性因素分析等方法,删除鉴别度不高的项目,确定问卷的题目和结构之后,再采用AMOS 24.0 进行验证性因素分析。

3 结果

3.1 项目分析

选用样本一数据,采用两种方法对问卷进行项目分析。第一种:极端值法,依照被试总分的高低顺序进行排列,取得分最高的27%被试作为高分组,得分最低的27%被试作为低分组,对这两组被试在每个项目上得分的差异性进行独立样本t检验,所有项目的区分度都达到了极其显著的水平; 第二种:同质性检验法, 各项目与总分的相关系数在0.41~0.65 之间,均具有统计学意义(p<0.001),因此保留所有题目。

3.2 探索性因素分析

项目分析之后,再使用样本一数据对30 个项目进行探索性因素分析,KMO 系数为0.90,大于0.7,Bartlett 检验χ2值为4402.863 (df=435,p<0.001),表明适合做探索性因素分析。

采用主成分分析法和斜交旋转法, 同时辅以碎石图和因子特征根大于1 确定抽取因子个数。 剔除项目的标准是:删去共同度低于0.50 的项目;删除在2 个因子上载荷值均大于0.40 的项目;某一主成分少于3 题,给予删除;与所在主成分的其它题的意义差异很大,给予删除(陈世民等, 2011)。 以此为标准进行多次探索性因素分析,共删除A4,A8,A9,A14,A16,A17,B2,B7,B9 共9 个项目, 最后得到5个因素,共21 个项目,可以解释总方差的61.953%。旋转后的因子载荷情况见表2。 因素1 涉及了个体对自我日常的规划或管理,因此命名为“自我管理”;因素2 主要涉及个体与朋友之间的交往, 因此命名为“人际交往”;因素3 主要涉及个体的运动能力和写作技能,因此命名为“能力表现”;因素4 涉及了个体对自我外貌、 心理精神状态以及自信等方面的满意、接纳程度,因此命名为“自我满意”;因素5 主要涉及个体的性格特点或气质, 因此命名为“人格表现”。

3.3 信度分析

自我管理、人际交往、能力表现、自我满意、人格表现五个维度以及批评敏感性问卷总体的内部一致性信度 (Cronbach α 系数) 分别为0.834,0.709,0.819,0.762,0.741,0.894,均在0.7 以上,表明在中学生群体中该问卷的信度较为良好。

3.4 效度分析

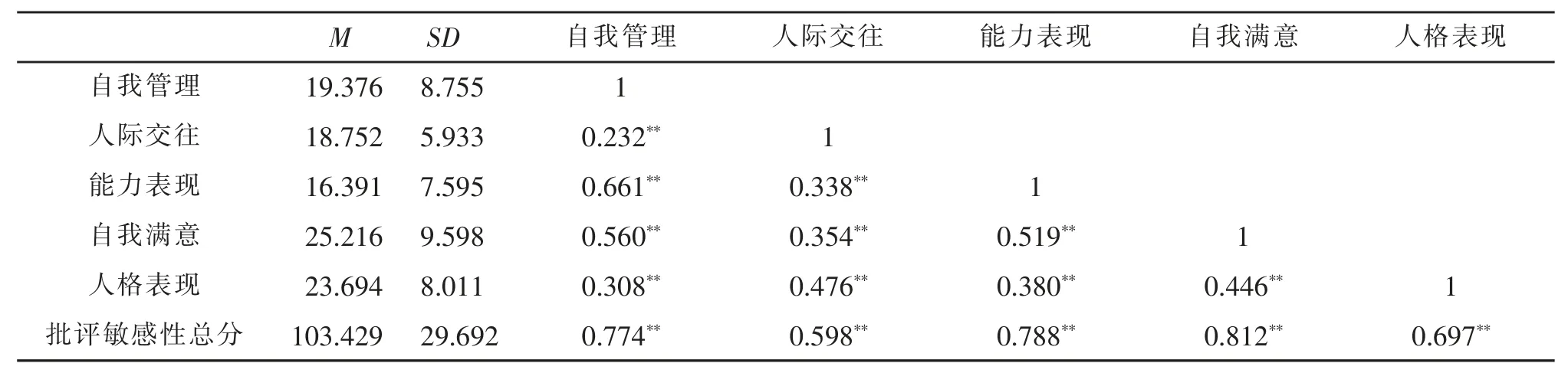

从表3 可以看出, 各因素与总分之间的相关系数在0.598~0.812 之间,均达到了显著性水平,且相对高于各个维度之间的相关性, 表明5 个因素之间具有相对独立性,问卷具有良好的内容效度。

表3 批评敏感性问卷各维度及总分间相关矩阵

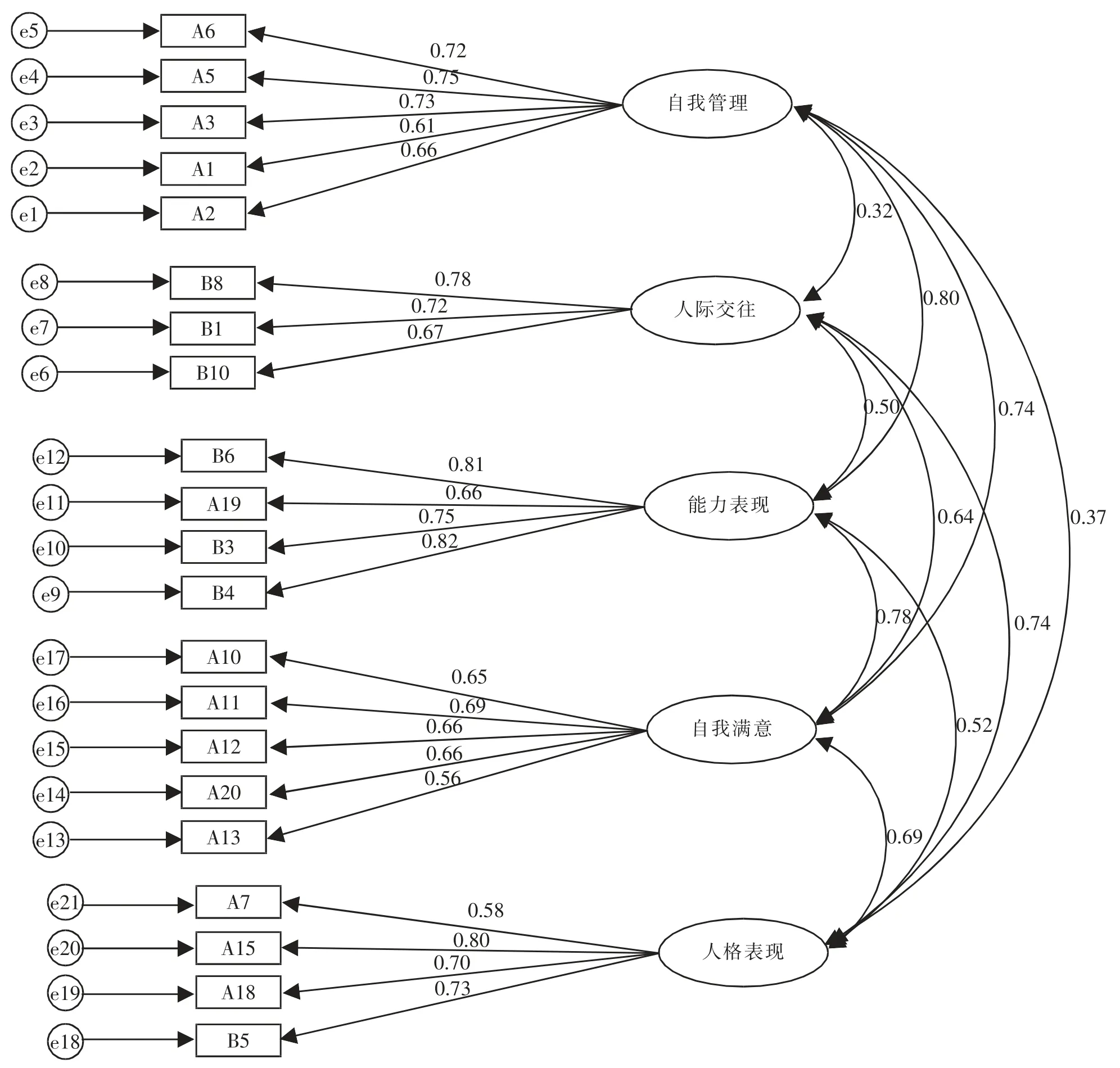

3.5 验证性因素分析

采用样本二的数据对问卷进行验证性因素分析。 各项拟合指数如下:χ2=410.95,df=179,χ2/df=2.30,GFI=0.90,CFI=0.93,TLI=0.91,RMSEA=0.062(问卷的结构及标准化载荷值与系数见图1), 模型-数据的拟合良好。 结果表明,批评敏感性包含自我管理、人际交往、能力表现、自我满意、人格表现五因素。

图1 中学生批评敏感性结构(图中数字为标准化载荷值和系数)

3.6 差异性检验

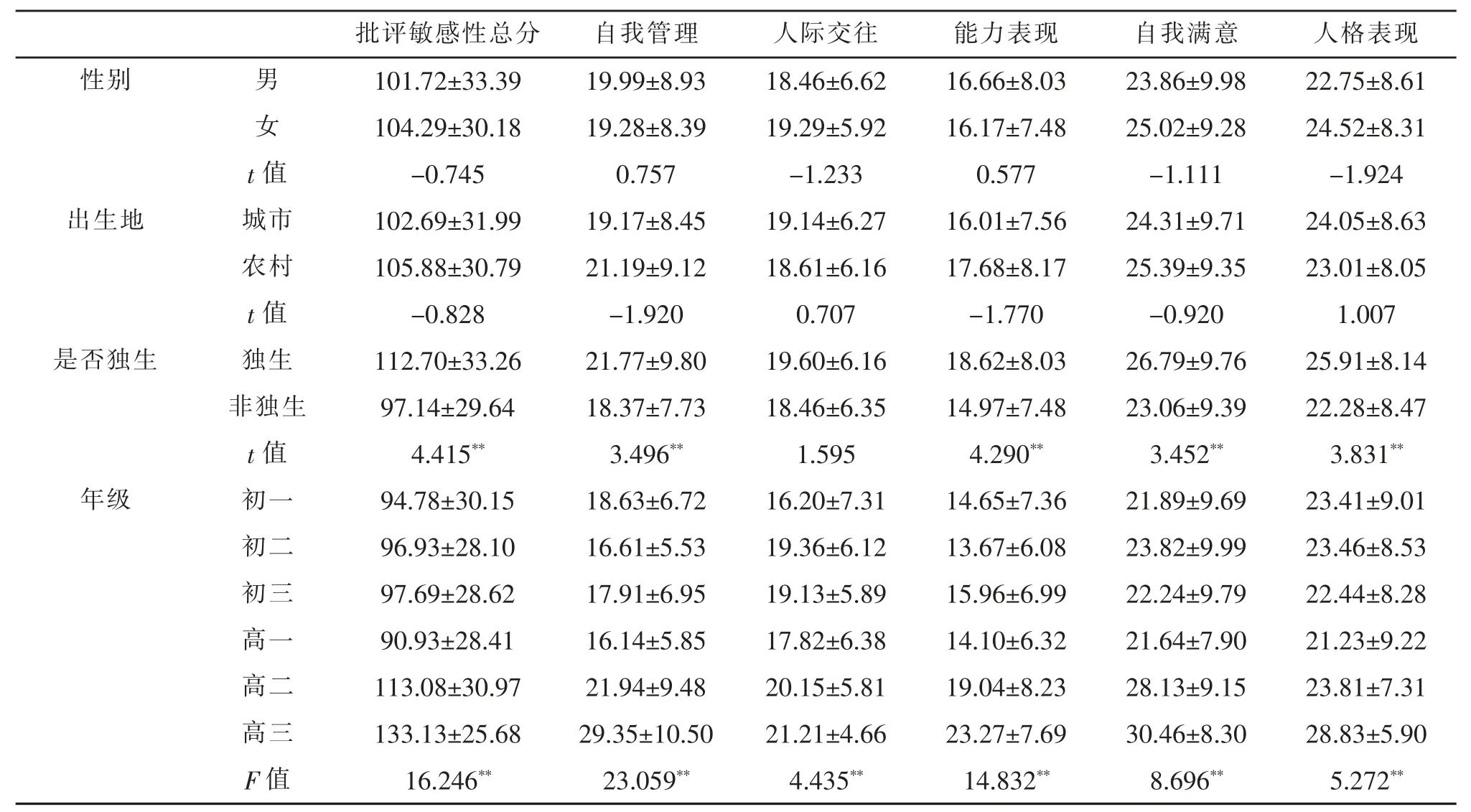

表4 中列出了性别、出生地、是否独生以及年级间的差异性检验结果。从表4 可以看出,独生子女在批评敏感性总分以及它的四个维度(自我管理、能力表现、自我满意和人格表现)上的得分均显著高于非独生子女。 不同年级的学生在批评敏感性总分以及它的五个维度分上均存在显著差异。事后检验发现,高三年级学生在这些指标上的得分显著高于其它年级的学生, 高二年级学生的得分显著高于其以下四个年级学生的得分。

表4 一般人口学变量在批评敏感性总分以及各维度上的差异性检验(M±SD)

4 讨论

4.1 批评敏感性问卷及结构

Atla 基于个体感知到针对自己的批评情况及其在批评中的情绪反应, 以大学生群体作为样本而编制了批评敏感性问卷(SCS)(Atla, 1994)。此问卷经历了理论和实证研究检验,具有良好的统计学指标,有较好的适用性, 受到了研究者们的认可(Agırnaslıgıl et al., 2019; 黄小龙, 2014)。 但就问卷的外部效度而言,问卷应用需要经过反复验证,才可将问卷推广到其他情景或不同人群中 (邱皓政,2012)。 目前在国内,仅有的批评敏感性问卷(SCS)是针对大学生群体的修订版, 缺乏适用于中学生群体的版本。 本研究修订了中文版批评敏感性问卷(SCS),在中学生群体中进行了验证。

采用极端值法和同质性检验法对问卷进行项目分析, 结果显示各项目得分与总分之间呈显著正相关,且高分组与低分组被试存在着极其显著的差异,证明批评敏感性问卷(SCS)的项目质量较佳。 探索性因素分析中, 由于共同度或因子载荷等方面不满足项目保留标准而删去了9 个项目, 进一步的验证性因素分析支持了删题后的结构, 表明其具有良好的拟合性。 最终得到包含5 个因子、21 个项目的适用于中学生的批评敏感性问卷。

修订后的批评敏感性问卷(SCS)与黄小龙版相比,项目从30 题缩减为21 题。这主要是由于学习阶段的差异,中学生对SCS 问卷(大学生版)中含有“指导老师”“预科生”这些词汇不熟悉,考虑到实际情况和数据分析结果,故将其删除。 除此之外,本研究中获得的中学生批评敏感性问卷的五大维度(人际交往、 能力表现、 自我满意、 人格表现和自我管理),较之黄小龙(2014)版大学生批评敏感性问卷的五大维度(人际交往、技能表现、自我满意、一般人格和外貌),二者之间存在高度的重合,但还是存在差异:大学生批评敏感性问卷的外貌维度落点在发型、穿着等外在表现, 而中学生批评敏感性问卷的自我管理维度不仅仅包含了外貌, 还囊括了个体对日常生活、自我提升的规划管理,这也是二者之间最大的不同。对此可能的解释为批评敏感性作为一种特质,既有稳定性(即随时间不变化)的部分,也有可变性(即会随时间而变化)的部分。 其不变性即为二者维度大体相似的原因:个体自我意识从发生、发展到相对稳定和成熟,需要经历自我中心化时期、客观化时期和主观化时期三个阶段。 中学至大学是个体自我意识主观化发展的时期,在这个时期,个体需要通过外部或内部评价来认识自己。 而人际交往、 能力表现、人格表现是个体认识自我的主要途径,这几个途径增进了个体对自我的认识, 从而使个体能够正确认识自我, 因此中学生和大学生格外重视这几方面的评价。其可变性即为二者存在差异的原因:中学生开始萌生出强烈的自我意识, 特别渴望大家承认其已经长大成人,可以自主决定自己的事情,因此对涉及自我管理和规划方面能显示成人能力的任务特别敏感。而大学生的自我同一性已经基本形成,对自我的认识较为理性,对自我管理和规划方面较为自信,不太在意他人对自己这方面的评价。 但由于大学阶段的任务在于发展与他人, 尤其是异性之间的亲密关系,在重视“颜值担当”的当今时代,外表的好坏在大学生交往中的重要性有所突出, 因此大学生对来自外表的评价非常敏感。

4.2 批评敏感性在是否独生及年级上的差异

本研究探讨了中学生是否独生对批评敏感性的影响。研究发现,是否独生在批评敏感性总分以及自我管理、能力表现、自我满意和人格表现这四个因子上存在显著差异, 且独生子女在批评敏感性上的得分显著高于非独生子女, 这可能是因为独生子女与非独生子女所享受的家庭资源、 关注度等不同所造成的。 相较于非独生子女,作为家中唯一的孩子,独生子女更容易获得父母的关注,同样地,他们会更加看重父母对自己的评价,对批评的敏感程度更高。

对批评敏感性年级差异进行分析发现, 高三年级的学生在批评敏感性总分上显著高于其它五个年级的学生; 高二年级的学生在批评敏感性总分上也显著高于初一至高一这四个年级的学生, 对此可能的解释为,随着年龄不断地增长,高三、高二的学生心智已逐渐趋于成熟,自尊心强,更在乎他人对自己的评价,对批评也更为敏感。