制药专业“仪器分析”课程改革探索与实践

董 玲,凌 波,丁爱民,卫艳新

(合肥师范学院 化学与制药工程学院,安徽 合肥 230601)

快速发展的互联网和大数据技术给高等教育带来了新的机遇和挑战。2022年4月,习近平总书记在中国人民大学考察时强调:“‘为谁培养人、培养什么人、怎样培养人’始终是教育的根本问题。要坚持党的领导,坚持马克思主义指导地位,坚持为党和人民事业服务,落实立德树人根本任务。”[1]教师是立德树人的“主力军”,各门课程是具体载体,课程建设则是“主战场”,因此必须坚定不移地进行各类课程的改革。

应用型本科院校制药专业的目标是培养能够在制药及相关领域从事药品研发、生产、新工艺的开发及医药经营管理等工作,具备创新、创业意识和分析、解决复杂制药工程问题的高素质综合型人才。“仪器分析”是制药工程专业的基础课,课程主要目标是培养学生具有药物的检测、分离和分析能力,其内容涉及化学、物理学、计算机、数学等多种学科,并且越来越多地呈现出多学科交叉融合的态势[2]。

“仪器分析”的方法、原理比较抽象,难以理解,内容涵盖范围广,每种仪器都有相对独立的工作原理和结构[3],且新方法、新技术、新仪器层出不穷,也是一门知识与生活、生产和科研前沿紧密联系的课程[4]。传统“仪器分析”教学存在注重知识的传授、教学内容繁杂、教学模式单一、考核评价标准“一考定成绩”的现象。鉴于以上现状,本文在借鉴优秀的教学成果的基础上结合自身的教学实践,从融入课程思政、优化教学内容、采取混合式教学模式、丰富课程考核评价指标等方面对“仪器分析”课程的教学进行了以下几点探索。

1 将“课程思政”元素融入教学过程

习近平总书记在2016年全国高校思想政治工作会议上强调:“要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人,努力开创我国高等教育事业发展新局面。”[5]将思想政治教育渗透到各门课程的教育教学过程中,实现知识传授、能力培养和价值塑造有机统一,以达到立德树人润物无声的教学效果[6]。教师与时俱进地提升自身的教学水平、增强“课程思政”的设计能力,发挥教师的主导作用,激发学生的学习兴趣,促使学生从“要我学”转变为“我要学、我会学”,提高自主学习意识,开拓创新性思维,增强勇担民族复兴重任的使命感。

1.1 结合“仪器分析”发展史,融入思政元素

仪器是进行科学研究和科技创新的“基石”和“利器”,纵观百年来的诺贝尔科学奖,科技的创新与先进科学仪器的研发密不可分。仪器分析法的发展史就是一部众多科学家积极投身科学研究的奋斗史。在讲授一种仪器分析法时,精心设计为仪器分析技术发展做出重要贡献的科学家案例并巧妙地渗透到知识传授中,培养学生不畏挫折、勇于探究、敢于创新的科学精神。在讲授“电分析”时,可以介绍我国电分析化学家汪尔康院士的事迹,他以国家需求和科学发展为导向来定位自己的科研目标,学成归来后全身心地投入所热爱的电分析化学领域,为我国电分析化学达到世界领先水平奠定了坚实的基础。

1.2 结合制药专业文化,融入课程思政

仪器分析是药物研究领域不可缺少的工具,我国医药在几千年的发展历程中孕育了丰富的、具有民族特色的文化内涵。《中国药典》约每五年更新一次,收载品种和数量稳步增加,药典标准日益规范化、系统化,药物检测方法日趋规范统一。仪器分析的快速发展为药品质量的控制和创新药的研发保驾护航,通过专业知识的学习,增强学生的文化自信和民族自豪感。

2 优化教学内容

“仪器分析”课程是为医药产业培养知其然、且知其所以然的药学技术型人才不可替代的一门重要基础专业课,是对药品质量全面控制,确保药品安全、有效的重要手段。教学内容既要为后续的药物化学、药物分析、制剂学和毕业设计提供重要知识和基本技能,又要反映该课程的前沿研究成果[7]。“仪器分析”内容主要有光分析法、电分析法、色谱分析法、质谱分析法等,由于教学内容多而杂、课时少等问题,需要根据专业特色结合实际应用整合、优化教学内容。在药物研究开发过程中常涉及各种仪器分析法,如药物的鉴别和含量测定常用紫外-可见分光光度法、红外吸收光谱分析法、气相色谱法和高效液相色谱法等,药物中重金属杂质的检查多采用原子吸收分光光度法,而电分析法在药物相关分析检测中应用不多。因此,在有限的学时中,重点讲解光谱分析法和色谱分析法。随着我国对药品质量的日益重视和自主研发创新药的迫切需求,色谱分析和光谱分析已经成为药物研究中最重要的分析方法。由于分析技术和分析方法的快速更新,教学过程中引导学生查阅有关药物研究的近年文献和最新版药典,进一步理解各种分析法的基本原理、多种技术联用的原理和方法,从而根据不同分析对象选择合适的分析方法,培养学生的科研思维和创新能力。

3 采取混合式教学模式——以紫外-可见吸收光谱法为例

仪器分析的混合式教学模式分为线上课前预习、线下课堂教学、线上课后辅导答疑三个阶段。

3.1 线上课前预习,知晓方法原理

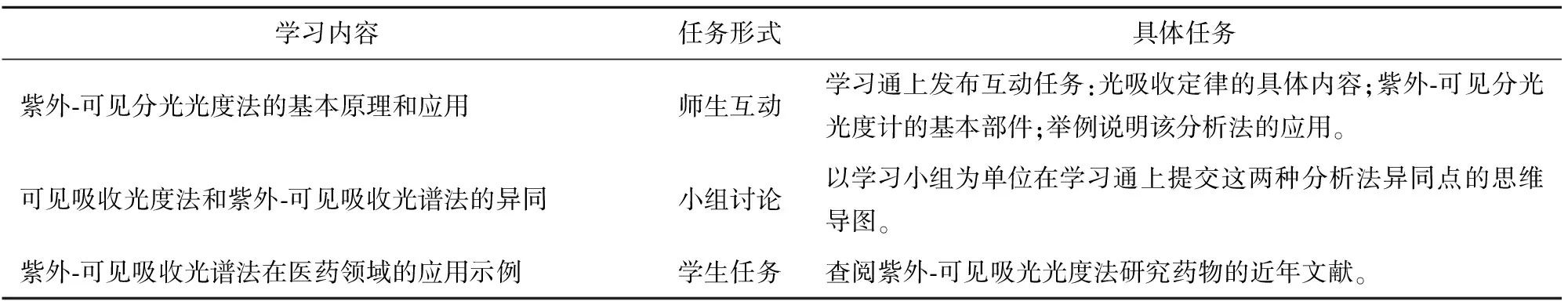

线上教学不受时间、地点的限制,课程的内容可多次回放,能够为学生提供多时空学习的机会。教师以虚拟仿真和仪器实际操作相结合为原则,制作仪器操作步骤和基本原理的短视频,上传到智慧教学平台或向学生推送精准的MOOC和精品课程线上资源。例如,将紫外-可见吸收光谱法的教学内容分解细化成7个知识模块,录制成7个10分钟以内的短视频:有机化合物的电子跃迁类型、生色团的共轭作用、溶剂对吸收光谱的影响、紫外-可见分光光度计的基本部件、分光光度计构造原理、紫外-可见分光光度法的定性分析、定量分析。学生可以随时在线上学习该分析法的原理和仪器操作方法,教师可以在平台上查看学生的学习进度,设置课前学习任务(表1),并把线上学习情况和课前学习任务的完成情况计入平时成绩。教师可以推送紫外-可见分光光度法发展历史以及在医药领域应用的视频案例,通过感性认知不仅能够加深学生对所学方法原理的理解和记忆,还可以增强线上学习的趣味性。

表1 紫外-可见吸收光谱法课前学习任务

实践证明线上预习有利于学生养成课前预习的习惯,提高线下课堂学习的效率;也有利于教师提前了解学生对将要学习的内容的掌握情况并有针对性地调整教学内容,以提高教学效果。仅仅采用线上教学模式不利于学生进行系统的知识学习,教师无法实时地掌握学生的学习效果,不利于增进师生之间的交流[8]。因此,将线上、线下两种教学模式有机融合的混合教学模式成了近年教学改革研究的热点[9]。混合式教学模式有效地实现了线上教学与线下教学模式的优势互补,减轻了线下课堂教学的负担,提高了教学效率。

3.2 线下课堂精讲,解决学习难点

教师根据学生课前学习任务的完成情况及时调整课堂教学内容,易于理解的简单教学内容以翻转课堂教学模式完成,教师有更多的时间对重、难点内容进行详细讲解,促使学生尽快完成知识体系的系统构建和重、难点知识的内化。例如,紫外-可见吸收光谱法中,吸光物质最佳吸收波长的选择是学习的难点,在课堂教学中,结合课前查阅的文献中实验条件的选择,分组讨论得出后续实验课将要开设的紫外-可见吸收光谱法实验项目中药物的最佳吸收波长。再如,芳酸类非甾体抗炎药物中具有苯环和特征取代基,此类药物的紫外吸收特征波长基于苯环特征吸收的基础上考虑取代基的影响,并结合“吸收最大干扰最小”的原则,确定最佳吸收波长。这一学习过程既加强了仪器分析方法的学习,又培养了学生查阅文献的能力,为后续药物分析课程的学习奠定了基础。

3.3 课后线上答疑,促进知识内化

课后学习是完成知识系统化的重要阶段。由于学生的学习能力有差异,对于学习能力一般的学生,要求他们掌握紫外-可见吸收光谱法的基本理论和定量分析方法,了解紫外-分光光度计的基本部件。对于已经掌握基本知识的学生,引导他们自主查阅最新的《中国药典》,进一步理解紫外-可见吸收光谱法的检测原理和检测条件的选择,并以文字的形式分享学习心得,培养学生的科技论文撰写能力。为了加强教师和学生之间的交流,建立课程微信或QQ群,进行实时的线上互动,及时答疑解惑,了解学生的学习情况,帮助学生调整学习方法、端正学习态度,增强学生自主学习的能力。教学相长,通过问题的反馈,教师及时调整教学内容,从而形成教学质量持续性改进的良性机制。

4 重视过程性评价,完善课程考核评价指标

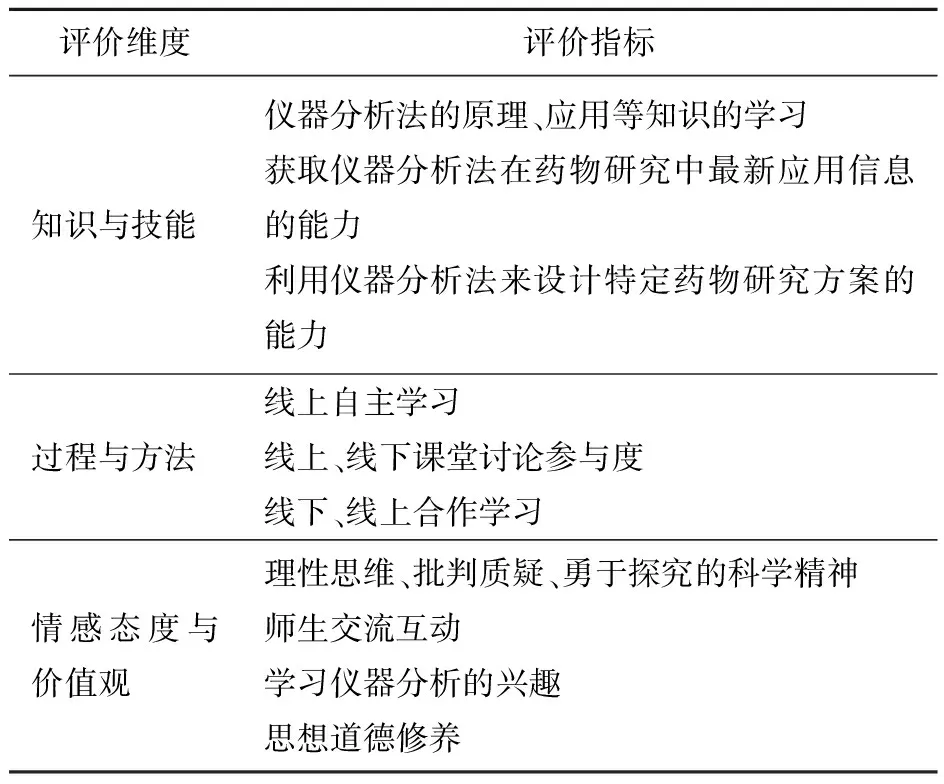

“仪器分析”是一门实践性很强的课程,应突出对学生学习效果和教师教学效果的过程性评价[10]。强化过程性评价,改进“唯分数”的单一倾向化考核,既要强调学生对知识、技能、素养的习得性学习过程的评价,又要兼顾对教师教学过程的评价。教师要关注每一位学生的学习情况,更好地因生施教,让学生真正成为学习的主体,引导学生主动把精力投入平时的学习过程,培养学生的自主学习能力,提高学生的综合素质。本课程采用的是过程性考核和期末卷面考核相结合的方式,过程性评价体现的是知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观三个维度(表2)。提高过程性成绩的比例促进了这三个维度的整合,提升了教学效果,增强了学生学习的主动性,也能够更全面客观地评价学生的学习情况,受到学生的普遍认可。

表2 “仪器分析”课程考核评价指标

5 结语

“仪器分析”是一门多学科交叉的、具有很强实践性和应用性的课程。教师在传授专业知识的同时,应以仪器分析法的发展史和专业知识的学习为切入点,在教学全过程深入挖掘其中所蕴含的思想政治教育元素,有针对性地调整教学内容,采用多种教学模式相结合的方式增强教学效果,丰富课程考核评价指标,增强学生自主学习的能力,激发学生学习仪器分析的兴趣,促进教学质量不断提升,培养社会需要的高素质制药工程专业技术人才。随着新技术、新方法和新仪器的不断涌现,“仪器分析”课程建设的内涵也必将不断地丰富和完善,以满足社会对高素质专业人才的需求。因此,课程建设将是高校教育工作者一项长期的常态化探索。