“同均三宫”之“证伪”谬说剖析

刘永福

本刊2023年第2期在“头版”位置发表了徐荣坤《“同均三宫”诸说实已处于无可挽救的泯灭之中》(下称徐文)的文章,其言辞激烈、情绪异常实属罕见,充分表明,在对待“同均三宫”问题上,徐先生执迷不悟、固执己见的学术行为并未改变,“证伪”之谬说的确已发展到了“无可挽救”的境地。文中,徐先生不仅对“同均三宫”问题再次予以全盘否定,而且对其“赞同者”不论是非曲直,一律扣上了一顶“吹拍捧抬和阿谀奉承”的大帽子,甚至采取攻其一点不及其余的方式,对在下进行毫无底线的责难和抨击。长期以来,徐先生对“同均三宫”的内涵原理始终不得其解,一而再再而三地宣称:“黄先生‘创造发明’的‘同均三宫’诸说,是决决不能成立的一组伪命题”。然而,令徐先生想不通的是,明明“是一种假象和错觉”,却为何有“相当多的学者对它表示欣然接受,有的著名专家还给予了极高的评价”?由于对“律声系统”关系中的各种“逻辑样态”缺乏必要的理解和认知,徐先生始终坚持认为,只有“九声九律才能涵括三种不同的民族传统音阶”,并自以为抓住了“同均三宫”的“死穴”。但遗憾的是,对于徐先生的“九声九律”之“证伪”谬说,即使是“同均三宫”的“反对者”,也无一人公开站出来表示支持。因为大家知道,所谓“九声九律”纯属一个低级的错误认知,与“同均三宫”无必然联系。面对如此情形,徐先生显得有些情绪失控,故将“‘同均三宫’诸说”完全置于“无可挽救的泯灭之中”。如果说徐先生的这篇“力作”是“对‘同均三宫’诸说的全面证伪”,倒不如说是一篇申诉“‘同均三宫’诸说”的檄文。

由于徐先生的文章缺少起码的学术含量,而且很多问题在以往的讨论中有所涉及,笔者原本不想再为此纠缠下去。但是,考虑到徐先生年事已高,能够写出如此长篇大论实属不易,如果听不到任何反馈的声音,难免会产生失落感。另外,由于徐先生是“享受国务院政府特殊津贴”的“专家”,在“中外基本乐理方面”有着一定的“话语权”。因此,为了避免该文的发表对“同均三宫”问题的最终解决造成负面影响,也为了减少对在下的伤害,有必要对徐先生的文章作深度剖析和回应。同时借助贵刊的学术影响力,汇报一下目前本人在“同均三宫”问题上的研究进展,以及所完成的最新研究成果。

一、“‘同均三宫’诸说的全面证伪”之谬说

(一)“‘同均三宫’理论的精确证伪”之谬说

为了达到“精确证伪”的目的,徐先生首先对黄翔鹏有关“同均三宫”的“基本含义”作了阐述。针对“黄先生所制作的图表”(即徐文中的“例1”),徐先生说:“乍一看来,很有说明似的,仿佛一均真能涵括三宫。不过笔者经过一阵思考弄清了黄先生的思路以后,顺着黄先生的思路,又进一步找到三组似乎比例1更有‘说服力’的例子”(即徐文中的“例2”)。为简单明了、节省篇幅,笔者仅对徐文“例2”中的“例2之1”(参见徐文)进行分析,以此揭示“七律”与“九声”可能形成的“律声系统”关系。

从徐先生列举的“例2之1”中不难看出,任何一组由“五度相生”关系而产生的“七律”中,只有三个“音律”作“调式主音”(黄翔鹏称“调头”)才能构成“同均三宫”。如徐先生所列举的“例2之1”中的“G”“D”“A”三个音律。以“G”为“调式主音”可分别构成“古音阶G商调式”“新音阶G徵调式”“清商音阶G宫调式”;以“D”为“调式主音”可分别构成“古音阶D羽调式”“新音阶D商调式”“清商音阶D徵调式”;以“A”为“调式主音”可分别构成“古音阶A角调式”“新音阶A羽调式”“清商音阶A商调式”。如果以徐先生所列举的“例2之1”中的“C”和“E”分别作“调式主音”,各自可分别构成两种“调式音阶”。即:以“C”为“调式主音”可分别构成“古音阶C徵调式”和“新音阶C宫调式”;以“E”为“调式主音”可分别构成“新音阶E角调式”和“清商音阶E羽调式”。如果以徐先生所列举的“例2之1”中的“F”和“B”分别作“调式主音”,各自只能构成一种“调式音阶”。即:以“F”为“调式主音”只能构成“古音阶F宫调式”;以“B”为“调式主音”只能构成“清商音阶B角调式”。实际上,“黄先生所制作的图表”已经完全说明了这个问题,只是黄先生没有对其进行归纳和总结。

关于“七律”与“九声”所形成“律声系统”关系,笔者在《传统七声调式音阶组合模式》(1)刘永福:《传统七声调式音阶组合模式》,《音乐与表演》2008年第1期,第9—13页。一文中已经进行了系统揭示,提出了“首、中、尾、无”四种组合模式,并通过图表形式加以归纳和明示。此后,又在《证实“三种音阶” 定论“同均三宫”》等多篇有关论证“同均三宫”的文章中阐述过此问题,遗憾的是,徐先生并没有看到。这说明,徐先生“顺着黄先生的思路,又进一步找到三组似乎比例1更有‘说服力’的例子”,已经不是什么新鲜东西,所谓的“说服力”早已过时。

虽然徐先生“进一步找到三组似乎比例1更有‘说服力’的例子”,但徐先生仍坚持认为,“如果没有文字标明”,根本看不出“它们究竟是哪一种音阶”。为了证明自己的判断无比正确,徐先生对“例1中黄先生所表述的内容”用所谓“规范的记谱方式”进行了展示(见徐文中的“例3”)。

针对“例3”徐先生解释说:“三行谱表所记载的音阶,所用的七个音名和一个临时升记号完全一样,只能看成都是‘古音阶’(变徵音阶)的七声宫调式,谁能够确定其中第二行谱表中的七个音阶会是‘新音阶’(清角音阶)的和、徵、羽、变、宫、商、角?!第三行谱表中的七个音会是清商音阶(清羽音阶)的闰、宫、商、角、和、徵、羽?!”应当承认,徐先生的解释并没有错,“三行谱表所记载的音阶”的确“只能看成都是‘古音阶’(变徵音阶)的七声宫调式”。因为,“C”是“C-G-D-A-E-B-#F”(七律)中构成“三全音”关系的两个音律之一,即“增四度”的下方音律,如果以其为“调式主音”,只能构成“古音阶七声宫调式”。不难看出,徐先生虽然找到了“更有‘说服力’的例子”,却缺乏对“律声系统”逻辑关系的整体认知和把握。接下来,徐先生再次教导我们“用规范的记谱,来表述黄先生在例1中所表述的内容,看一看它们该是什么模样”(见徐文中的“例4”)。

徐先生对此解释说,“例4三行谱表按谱号所反映的宫的位置,以及它们每个调所应该拥有的音,再加上两个有临时升号和还原符号的音,它们共同使用了以下九个音名(九律):c1、#c1、d1、e1、f1、#f1、g1、a1、b1,和它们相对应的律名是:黄钟、大吕、太簇、姑洗、仲吕、蕤宾、林钟、南吕、应钟九律。所以可以肯定地说,‘同均三宫’理论是建立在例1(引者注——“黄先生所制作的图表”)不规范记谱所产生的假象和错觉基础上的、一种决决不能成立的伪命题。”恕笔者直言,所谓“规范的记谱”以及所得出的“九律九声”的结论,完全是自欺欺人,根本不能成立。

首先,徐先生误以为“按谱号所反映的宫的位置”记谱,“再加上两个有临时升号和还原符号的音”,“例4”中的三种七声音阶就理所当然成立了,不仅没有真正理解和掌握音律的“数理逻辑”问题,而且完全忽略了“调式”在其中所起的决定性作用。的确,“稍有一点乐理常识的读者便能看出”,不论怎么“规范的记谱”,上例中的三种七声音阶仍然只有“古音阶(变徵音阶)”是成立的,而“新音阶(清角音阶)”和“清商音阶(清羽音阶)”都是不成立的。为什么会出现“三阶”“二阶”乃至“一阶”的现象,其根本原因是“调式”问题。就徐先生文中的“例4”而言,尽管徐先生采用了所谓“规范的记谱”,但是,由于“C”分别为“新音阶”的“清角”和“清商音阶”的“闰”,因此“调式”不存在。可见,“调式”存在与否,从理论上来讲,并不在于“记谱”是否“规范”,而在于“音阶结构”关系。

其次,由于徐先生没有弄清楚“律”与“声”的各自属性及其相互关系,始终坚持认为,只有“九律九声才能涵括三种不同的民族传统音阶”,殊不知,“七律”与“九声”也可以涵括三种七声音阶。而徐先生竟然说,“例4中变徵音阶中F的升记号和清羽音阶中C的还原记号必须常用临时变化音的方式来记述,这是因为七声清羽音阶和七声变徵音阶都是由三个五度关系的五声音阶综合而成的综合式音阶”。然而,无论使用多少个升记号和还原记号,也无论由几个“五度关系”综合成的“综合式音阶”,“例4”只使用了“钢琴的七个键子”是无可否认的事实,无论如何不能将其看作是“九个音律”。

由于徐先生认准了“七声清羽音阶和七声变徵音阶都是由三宫合成的综合性七声音阶”,接下来徐先生又发表了一通恐怕只有自己才能够“理解”的“徐氏理论”。徐先生说:

发表了“钢琴上七个键”能够奏出“九律”等奇葩言论后,徐先生仍觉得不够完满,故又“举出一个可能会使人感到有些震惊的,而且很有证伪说服力的例子,那就是黄先生自己所写论文《逻辑关系》的第17页上,在谈九音列和核心五音问题时,写下的一个图表”,即徐先生文中的“例7”。

针对“例7”,徐先生充满自信地认为:“黄先生不是清清楚楚地告诉大家:三个不同的七声民族传统音阶是由九个音名(九律)构成的吗?这个内容不是非常有力地证伪了:‘同均三宫’是一种建立在不规范记谱方式所造成的假象和错觉基础上的、决决不可能确立的一个伪命题吗!”看了徐先生举出的例子(即徐文中的“例7”),的确“会使人感到有些震惊”。因为黄先生所列的这个图表根本不是在讲“同均三宫”,而是徐先生所说的“在谈九音列和核心五音问题”。

徐先生文中的“例7”出现在黄翔鹏《中国传统音调的数理逻辑关系问题》(2)黄翔鹏:《中国传统音调的数理逻辑关系问题》,《中国音乐学》1986年第3期,第9—27+8页。一文中,其中有一节内容阐述的是钟律“音系网在音阶形态研究中的运用”,主要通过运用“定量分析”与“定性分析”的方法,揭示“音律”的“低列”和“高列”问题。“九声”与“九律”所形成的“律声系统”关系属于同一个“核心五音”的三种七声音阶,或者说是同一宫音的三种七声音阶。而“九声”与“七律”所形成的三种七声音阶(同均三宫),其“核心五音”是不同的,宫音也是不同的。

由于缺乏对问题的全面理解和认知,徐先生否定“同均三宫”的另一个重要理由是:“在实际的音乐中找不到同均三宫的实例”。反复强调:“迄今为止,在实际的传统音乐中,始终还没有见到过一个能够令人信服的实例”(3)徐荣坤:《“同均三宫”是一种假象和错觉》,《音乐研究》2003年第2期,第39—44页。。并再次将《鼓子》作为“精确证伪”的主要依据列举出来。然而,徐先生自己并没有对《鼓子》进行具体分析,而是完全引用杨善武曾经得出的观点和结论。

无须讳言,关于黄翔鹏所提供的作品实例《鼓子》,笔者也曾经提出质疑,拙文《〈鼓子〉非“同均三宫”论》发表于本刊2005年第2期。明确指出:“内蒙古二人台牌子曲《鼓子》存在‘多均’‘多阶’的可能”,但徐先生却对此只字未提。不仅如此,笔者曾多次明确强调,同一首音乐作品中出现“同均三宫”现象的可能性很小,截至目前尚未见到有说服力的例子。个别学者将一首只有六个乐句的民歌分析成“同均三宫”,完全是无稽之谈,不仅“容量”和“情感”达不到,而且涉及对三种七声音阶的认定。即使是一部大型音乐作品,在同一个七律上要完成三种不同七声音阶“转换”,其可能性比较小,可能使用的是八个音律、九个音律乃至更多音律。但是,不能因为在同一首音乐作品中找不到“同均三宫”的实例,就盲目地认为“同均三宫”是“决决不可能确立的一个伪命题”。

在《七律定均 五声定宫》(4)黄翔鹏:《七律定均 五声定宫》,《中央音乐学院学报》1994年第3期,第77—81页。一文中,黄先生通过对《怀胎》《豆叶黄》《阿勒泰》三首作品的理论分析,明确了三首不同作品的“同均三宫”属性。指出:“以上三首所用的音列是完全一样的:钢琴上的七个白键。结束音都是G。但三首曲子的宫音位置不同,调式也不同。《怀》是F宫,正声音阶,商调式;《豆》是C宫,下徵音阶,徵调式;《阿》是G宫,清商音阶,宫调式。这就是同均三宫。”可见,黄先生所说的“这就是同均三宫”,主要针对的是三首作品,并非一首作品,因此没有必要“感到十分惊讶和扼腕叹息”。

(二)“‘均、宫、调三层次’的全面证伪”之谬说

在徐先生看来,“我国传统音乐中”,只有“宫”(调高)和“调”(调式)“两个层次”,“所谓的‘均、宫、调三层次’之说,纯属一个根本不能成立的伪命题”。因此,针对《新唐书·礼乐志》一书中曾经出现的“宫调之名”,徐先生解释说,“我们可以确知,早在千年以前,宫调这一音乐术语就已经出现在重要的文献之中。至于它的含义,音乐学界的广大同仁,一般都认为它由宫和调两个方面的内容组成:‘宫’指的是调高;‘调’指的是调式,对于这个认识,从来没有发生过什么异议。”从这一表述中可以推断出,徐先生虽然自诩“精通”中外基本乐理,但对“宫调理论”却一知半解,不仅单纯地将其理解为“调高”和“调式”概念,甚至将自己的片面认知强加给了“音乐学界的广大同仁”。殊不知,无论是古代文献中的“宫调”,还是近现代以来音乐理论家们所说的“宫调理论”,指的都是中国传统乐学基本理论。关于“宫调理论”,《中国大百科全书》(音乐·舞蹈)释文曰:“音乐实践中所用一定音阶(音)的各个音级(声),各相应于一定的律高标准(律),构成一定的调音体系;某一调音体系中的音阶,又都具体地体现为以某‘声’为主的一定调式(调)。审查其间的诸种逻辑联系,包含律高、调高、调式间各种可变因素在内的综合关系的研究,即是宫调理论。”(5)编委会:《中国大百科全书》(音乐·舞蹈),中国大百科全书出版社1989年,第221页。

由于对“宫调理论”了解得不深,掌握得不透,徐先生不仅对“均统帅宫”“宫统帅调”的各自属性及整体之间所形成的诸种逻辑关系缺乏理解,甚至对“调高”与“调式”两个概念的基本内涵也掌握得不够全面。只晓得“‘宫’指的是调高;‘调’指的是调式”,但决定“调高”与“调式”存在的“物理基础”是什么?恐怕并不十分清楚。用徐先生的话说,“稍有一点乐理常识的读者”都知道,“宫、商、角、徵、羽”等“阶名”非“音高”概念,不能独立存在,必须依附于“律”。人们平时所说的“调高”,严格一点讲是指“宫”的“律高”,如“C调”或“G调”中的“C”或“G”,“宫”为“调高”说,属于“借声论律”。也就是说,是“律”决定着“宫”,而不是“宫”决定“律”。千万不要忘了:黄钟、大吕等“十二律”所发之“声”为宫、商、角、徵、羽……。这是因为,“律”是固定的,“宫”是随律不断变换的。古代文献中对此有明确记载:“十二律为定名,宫商角徵羽为虚位。故朱子谓审音之难,不在于声而在于律也”(6)王小盾、洛秦:《中国历代乐论》(清代卷),漓江出版社2019年,第139页。。同理,人们平时所说宫、商、角、徵、羽“五种调式”的“调”,也不能离开“律”而存在。被我们所“借用”的西方乐理中的“调式主音”概念,指的就是“律”。如C大调或a小调、C宫调或a羽调中的“C”或“a”。这就是“均(律)统帅宫”。而“调式主音”又必须根据“宫”的“律高标准”作出判断。之所以认定一首乐曲为“D商调”或“D羽调”,依据的是“C宫”(1=C)或“F宫”(1=F)。这就是“宫统帅调”。

实际上,黄翔鹏的“三个层次”理论已经把问题讲得清清楚楚、明明白白。即:“同均可以有不同的宫,同宫可以有不同的调。均、宫、调是三个层次的概念”(7)中国艺术研究院音乐研究所:《黄翔鹏文存》(上),山东文艺出版社2007年,第68页。。“七律·三宫·十五调”早已成为共识,的确不知,徐先生为何在“三个层次”问题上固执己见?并根据自己的主观臆断,批评“黄先生为了给‘同均三宫’理论进一步制造理论根据”,“‘创造发明’了所谓的‘均、宫、调三层次’之说”。可以肯定地说,“均、宫、调是三个层次的概念”,并不局限于“同均三宫”理论学说,而是一种具有普遍意义的“律声系统”关系问题。

徐先生“对‘均宫调三层次’的全面证伪”的另一个理据:“‘均’就是音阶”。坚定地认为,“要证明‘均、宫、调三层次’理论确是一个站不住脚的命题,只有弄清‘均’是什么样的一个概念,基本上就可以解决问题”。接着便列举了《辞海》“对‘均’的诠释”:“音乐术语。我国古代十二律中,以任何一律为宫,在其上所建立的音阶,称‘均’。如黄钟均、南吕均……”。甚至强调,“我国传统乐学界中许多卓有成就的著名学者,基本上也都认为‘均’就是音阶”。请问徐先生:我国古代有“音阶”概念吗?又有哪一位“卓有成就的著名学者”将“黄钟-太簇-姑洗-蕤宾-林钟-南吕-应钟”(七律)称为“音阶”的?“音阶”是西方乐理中产生的概念,与五线谱记谱法(阶梯状)有关。我国传统乐学中永远产生不了“阶”的概念,因为中国古代使用的是“减字谱”“工尺谱”等非“阶梯状”谱式。西方乐理中不仅有“音阶”概念,还有“音列”概念。迄今为止,国内乐学界很多专家都没有将“音列”与“音阶”的关系搞清楚,将“音列”解释为“音阶”的辞书和论著比比皆是,难道都值得我们推崇吗?没有“音列”何来“音阶”?没有“钢琴的七个白键”,何来莫扎特“C大调钢琴奏鸣曲”?“音列”是“乐音体系”中的概念,“音阶”是“调式”中的术语,亦即“乐音”和“音乐”的关系。因此,不能轻易相信《辞海》“对‘均’的诠释”,更不能将自己的理解强加给“许多卓有成就的著名学者”。再者说来,既然认可黄翔鹏在《中国音乐词典》中对“均”所作出的“宫作为调高解释,又称为‘均’”的释文,为何对几年后黄翔鹏提出的“‘均’就是七律在‘五度圈’中的位置”的观点不予承认?这种“选择性”的“全面证伪”说得过去吗?可信吗?作为一位“精通”乐律学的著名音乐学院的教授,一位“享受国务院政府特殊津贴”的“专家”,难道没有自己的判断和见解吗?

“七律”为“均”之说,非黄翔鹏的“创造发明”,而是古代乐律学史料中就有的。如:朱载堉《律吕精义》中明确记载:“律吕有十二个,用时只使七个是也。假如黄钟之均,则黄生林、林生太、太生南、南生姑、姑生应、应生蕤;……余均仿此。”(8)(明)朱载堉撰、冯文慈点注:《律吕精义》,人民音乐出版社2006年,第928页。

关于“均、宫、调是三个层次概念”的问题,笔者不仅在《“均、宫、调三层次概念”之内涵》(9)刘永福:《“均、宫、调三层次概念”之内涵》,《天津音乐学院学报》2011年第3期,第44—46+127页。《“均、宫、调三层次概念”的哲学思考》(10)刘永福:《“均、宫、调三层次概念”的哲学思考》,《天津音乐学院学报》2013年第4期,第56—65页。两篇文章中做过专门论证,而且在有关“同均三宫”的文章中也曾多次提及,很多问题没有必要再浪费笔墨。笔者想再次强调的是,从一定意义上说,“均、宫、调是三层次概念”等一系列有关中国乐学基本原理的揭示,远比“同均三宫”概念的提出更有价值和意义。不仅使以往的很多模糊概念得到了纠正和明确,而且从根本上厘清了“调域·调高·调式”三者之间的“音律逻辑”关系,为构建中国传统调式音阶理论奠定了重要基础。

(三)“‘一百八十调’及‘八十四调’理论的证伪”之谬说

徐先生说:“我国传统音乐历来只有宫、商、角、徵、羽五种调式,五种调式乘以十二律,共用60调,这个认识从来没有受到过任何质疑。”因此他认为,“黄先生‘创造发明’的一百八十调之说,纯属是一个不能成立的伪命题,只需用以下两点就足可以说明”。然而,令笔者感到十分震惊的是,徐先生所谓的两点“证伪”,竟然是“潮乐‘二四谱’”和“唱名法”。

关于“潮乐‘二四谱’”,徐先生指出,“潮乐‘二四谱’乐器体系明确地告诉我们,‘重三重六调’(即‘清羽音阶’和‘苦音’)只有宫、商、徵这三种调式,而根本没有羽和角这两种调式。既然这样,那么,怎么会有一百八十调的可能呢?!”前面刚表述完“我国传统音乐历来只有宫、商、角、徵、羽五种调式”,怎么“重三重六调只有宫、商、徵这三种调式”?逻辑上讲不通。难道“重三重六调”不属于“我国传统音乐”?或者说,“重三重六调”代表了中国调式音阶理论的全部?在徐先生看来,“重三重六调”“苦音音阶”“燕乐音阶”“清商音阶”“清羽音阶”都是一个东西。因为徐先生说过,“可以肯定:从本质上讲,苦音音阶的构成和潮州音乐中重三重六调的构成基本上是一致的”(11)徐荣坤:《再谈苦音音阶和它的两个特性音Fa与bSi》,《音乐研究》1995年第1期,第59—64页。;徐先生还说:“苦音音阶是古代清商音阶、燕乐音阶在民间的传存”(12)徐荣坤:《苦音音阶的由来及其特征》,《音乐研究》1993年第2期,第42—52页。。进而问之,“重三重六调”中“根本没有羽和角这两种调式”,是否决定了“潮乐”之外的其他“乐种”中具有“苦音音阶”或“清商音阶”风格的乐曲,也“根本没有羽和角这两种调式”?甚至决定了今后也不能创作出具有“苦音”风格的“羽调式”和“角调式”乐曲?既然“清商音阶”没有“羽调式”和“角调式”,为什么还要说,“清角音阶的宫调式和变徵音阶的徵调式、清角音阶的角调式和清羽音阶的羽调式在谱面上结构形式也‘完全’相同”(13)徐荣坤:《三种传统七声音阶的问世先后、彼此关系及记谱诸问题》,《天津音乐学院学报》2003年第1期,第3—14页。?这岂不说明“清羽音阶”存在“羽调式”吗?否则,怎么能够拿一个不存在的“羽调式”作比较?又何来“结构形式也‘完全’相同”。此前,徐先生曾对李重光“十五调”理论大加推崇,明确指出:“李重光先生在1962年出版的《音乐理论基础》一书的《七声调式》一节中,最先提出了三种传统七声音阶(清角音阶、变徵音阶、清羽音阶)共十五种七声调式的说法。”(14)徐荣坤:《中国传统乐学探微》,人民音乐出版社2008年,第188页。而为了否定“一百八十调”,“十五种七声调式”变成了“十三种”,如此不伦不类的理论说教成立吗?再退一万步说,即使目前为止尚未发现“清商音阶”的“羽调式”和“角调式”乐曲的实例,黄翔鹏为了完善“一百八十调”理论,自己创作两首具有“清商音阶”风格的“羽调式”和“角调式”乐曲,有何不可?之前没有发现不等于不存在,更不代表今后也一定不会有。那么,真如徐先生所说,“清羽音阶”中“根本没有羽和角这两种调式”吗?请看谱例1、谱例2:

谱例1.

《二郎神》为F宫清商音阶D羽调式。

谱例2.

以上两首作品实例证明,徐先生所谓清商音阶(清羽音阶)“根本没有羽和角这两种调式”的学术认知是极端片面和完全错误的。

更令笔者感到不可思议的是,之前,徐先生对黄先生“一百八十调”理论持完全赞同的态度。明确写道:“至于180调问题,笔者认为180调实际上和‘同均三宫’理论并无必然的联系——只要承认我国传统音阶存在三种不同的七声音阶,十二律的每一律都可以构成三种不同的七声音阶,每一种音阶又都包含有五种调式,3×12×5=180,这应是没有什么问题的。”(15)徐荣坤:《一本舛误甚多的谱例集——评中国传统音乐一百八十调谱例集》,《音乐研究》2005年第3期,第108—116页。但此时却又一再声称:“‘一百八十调’之说纯属一种经不起推敲的伪命题。”另外,从徐先生列举的“例2”中就已经充分证明“一百八十调”的存在。因为,每个“七音列(均)”都可以构成“十五调”,亦即被徐先生所推崇的李重光“最先提出了三种传统七声音阶共十五种七声调式”,十二个“七音列”(十二均)自然就构成了“一百八十调”。

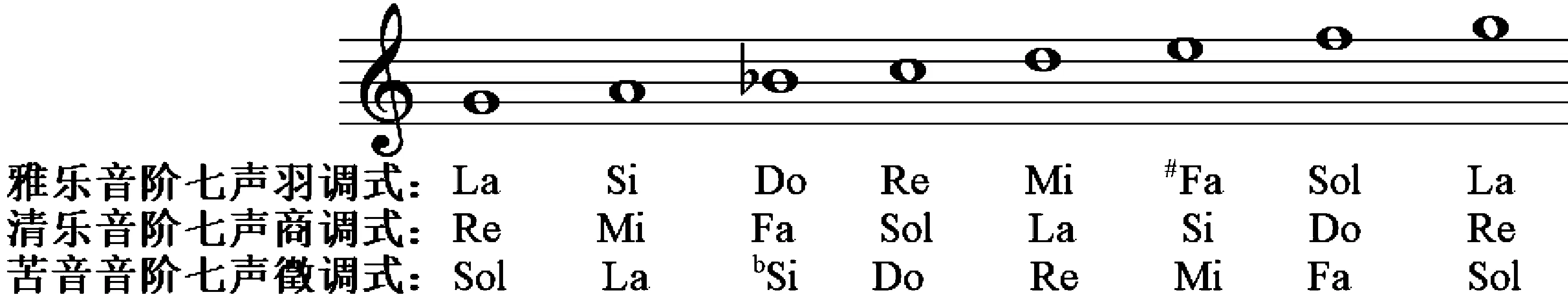

徐先生否定“一百八十调”的另一个“理据”竟然是“唱名法”。徐先生说:“三种传统民族音阶,彼此的内部结构和唱名法是并不相同的。清角音阶是自然音阶,采用的是首调唱名法;而清羽音阶和变徵音阶都是三宫合成的综合调式音阶,采用的是基调固定唱名法。但是,如果把基调固定唱名法记谱的曲调,改为首调唱名法来唱,那么它们立即就自然而然地变成了自然音阶的清角音阶中的某一种调式。举例来说,比如以变徵音阶的七声羽调式la、si、do、re、mi、#fa、sol为例,如果把它用首调唱名法来唱,它就立即变成了自然音阶(清角音阶)的七声商调式re、mi、fa、sol、la、si、do。”按徐先生所言,“唱名法”不仅与“三种传统民族音阶彼此的内部结构”有关,而且能够改变和决定“音阶属性”和“调式特征”。恕笔者直言,如此奇葩的“证伪”之谬说,恐怕也只有徐先生能够想得到、说得出。

由于笔者“在中外基本乐理方面的根底实在太差”,对于徐先生所说的“清角音阶是自然音阶,采用的是首调唱名法,而清羽音阶和变徵音阶都是三宫合成的综合调式音阶,采用的是基调固定唱名法”等奇谈怪论无法理解。更对“唱名法”能够改变和决定“音阶”和“调式”的属性特征等理论说教感到不可思议。用徐先生经常质问他人的话说,不知古代文献中有没有这样的记载。

众所周知,首调和固定两种唱名法是西方人的理念,针对的是五线谱记谱法。二十世纪初叶以来,我国民间音乐大都采用简谱记谱法,何谈首调和固定唱名法?又如何坚持或实现将“清羽音阶和变徵音阶”的曲调按“固定唱名法记谱”?再者说来,明明“采用的是基调固定唱名法”,为何还要“改用首调唱名法来唱”?难道就是为了减少调式的种类(数目)?以此证明“一百八十调这样一个伪命题”?

如按徐先生的“唱名法”谬说推论,变徵音阶的七声宫调式do、re、mi、#fa、sol、la、si,用首调唱名法来唱,它就立即变成了自然音阶(清角音阶)的七声清角调式fa、sol、la、si、do、re、mi,这岂不连“调式”都不存在了?请问徐先生:您的这种通过改变“唱名法”改变和减少“调式性质”(种类)的“徐氏理论”能够行得通吗?对于“清羽音阶和变徵音阶”来说,其“调式”的认定和确立是不是还要考虑到“清角音阶”?这不变相地只承认一种音阶吗?既然如此,“清羽音阶和变徵音阶”还有存在的必要吗?一律按“首调唱名法来唱”,统统将其变成自然音阶(清角音阶)岂不更省事?

记得在关于陕北民歌《高楼万丈平地起》的“音阶”及“调式”的判断上,徐先生曾明确指出,“应该承认,这首曲调分别用清羽音阶徵调式、清角音阶商调式和变徵音阶羽调式来演唱,都还是比较上口的,特别是学过固定唱名法的人来说,更是不会感到有什么困难。但是,这中间还是存在着更合适一些,稍差一些的区别,并非平分秋色、完全一样”(16)同注。。最终通过对“曲调、音阶的内涵、曲调的地方风格特色、曲调的表情韵味等几个方面”的“分析考察”,徐先生认为,“用清羽音阶徵调式来记这首蕴含着三宫因素的曲调当然是最为妥帖合适”。其“陕北民歌的地方特色十分鲜明浓郁,这是其他两种音阶所无可比拟的”(17)同注。。既然存在着“稍差一些的区别”,既然“并非平分秋色、完全一样”,为何还要试图通过改变“唱名法”来改变其“调式性质”呢?

笔者还清晰地记得,关于“三种传统七声音阶之间,彼此有三种不同名称的调式,在谱面上结构形式‘完全相同’”的问题,徐先生曾慷慨陈词地批评他人:“我们并不能因此而断言:‘用三种七声音阶表述同一对象,具体到调式这一层次,除了唱名的变易外,并不影响其旋律实质’”。进一步指出,“也许有人会说:‘古音阶的商调式和新音阶的徵调式、古音阶的变宫调式(有变宫调式吗?)和新音阶的角调式,它们之间的结构不是完全一样的吗?不是可以等同的吗?’。是的,这两对调式它们的结构固然是形似的。但是,在实际音乐中,它们根本不是一回事儿,根本不像西洋大小调体系中的等音调那样,可以互相等同的。这正如苦音音阶的徵调式和古音阶的羽调式,尽管形似一致,但实际上并不相同,秦腔艺术家们是绝不会把苦音音阶的徵调式唱奏成古音阶的羽调式。‘变宫为角’‘角为变宫’‘商为徵’‘徵为商’,作为调性转换时交替的共同音,这是很常见的现象,不足为奇。但是,说某一均的商调式就是另一均的徵调式,某一均的变宫调式(?)就是另一均的角调式,这却是实际音乐中并不存在的主观想象”(18)徐荣坤:《唐燕乐五音轮二十八调犹今民间之“五调朝元”、“七宫还原”也——关于唐燕乐二十八调问题的若干新解》,《中国音乐学》1996年第1期,第47—55页。。但令笔者没想到的是,仅仅为了否定“一百八十调”和“同均三宫”,徐先生将此前自己曾经得出的正确看法否定了。的确如徐先生所说,包括秦腔艺人在内的大多数民间音乐家,根本不晓得“唱名法”是怎么回事,何谈“固定唱名法”和“首调唱名法”?还是那句话,如果“徐氏理论”能够成立,民族调式音阶理论体系的建立,还必须考虑到“唱名法”。这,岂不怪哉!总之,徐先生以上两点“证伪”之谬说,是真正的伪命题。

关于黄翔鹏对“八十四调”的解释,徐先生认为,“八十四调具体是怎么产生的呢?始终没有得到清晰的解释”。的确如徐先生所说,对于古已有之的“八十四调”理论,学界至今未能解释清楚。笔者认为,以往所谓的“调式说”“调高说”“调头说”均不成立,更不是在论证“旋宫转调”。愚以为,所谓“八十四调”主要揭示的是“七声”与“十二律”的“律声系统”关系。亦即,“宫、徵、商、羽、角、变宫、变徵”每一声,都有十二种“律高”选择的可能,最终形成“八十四”种不同的“律”与“声”的关系”。“八十四调”理论除了能够证明“七律自成一均,其声自相谐应”等“七律为均”以及“律声系统”关系外,其理论价值并非今人所臆测的那么重大。关于“八十四调”问题,笔者将有专论,故在此不赘。

二、对“朝秦暮楚、反复无常、内荏外厉、信口雌黄”的回应

“本着对建设我国传统乐学基本理论负责的态度”,2003年,徐先生撰写发表了《“同均三宫”是一种假象和错觉》(19)徐荣坤:《“同均三宫”是一种假象和错觉》,《音乐研究》2003年第2期,第39—44页。的文章。二十年过去了,“同均三宫”问题并未因此而被否定,尤其是对于徐先生“直率”提出的“一个七律建立的均,决决不可能真正涵括九律九声的三个内在结构不同的七声民族传统音阶”的观点,并没有得到学界的认同和响应,这让徐先生感到无法理解。明明“是一种假象和错觉”,为何还有那么多赞同者?眼看“同均三宫”理论无法被彻底否定,进而发出了“‘同均三宫’诸说实已处于无可挽救的泯灭之中”的慨叹。尽管如此,徐先生仍没有忘记为自己的“证伪”寻求所谓“检验真理”的“标准”。徐先生认为,“‘同均三宫’诸说既然在学理上不能成立,那么在实践中自然也经不起检验”。笔者认为,徐先生所指出的四种“实践检验标准”,与“同均三宫”“均、宫、调三层次概念”“一百八十调”均没有必然联系。为节省篇幅,笔者对此不再作多余的剖析,而且,有些问题在以往的讨论以及在前面的剖析中已经有所涉及,想必读者也能够明辨出是与非。

列举了四个“有根有据的证伪”之后,徐先生开始对包括赵宋光、童忠良在内的几位“同均三宫”赞同者进行抨击,甚至在没有对其研究成果进行任何理论分析的前提下,给所有人都扣上了一顶“吹拍捧抬和阿谀奉承”的大帽子。由于笔者曾经与徐先生有过几次商榷,这在徐先生看来简直是“大逆不道”,因此成为徐先生重点抨击的对象。为了“同均三宫”理论能够进一步完善和早日解决,也为了维护自己的“学术尊严”,笔者对徐先生列举的几个用以证明“朝秦暮楚、反复无常、内荏外厉、信口雌黄”的所谓“实例”,逐一进行回应。

首先,只因为笔者在《“应声”与“八音之乐”刍议》(20)刘永福:《“应声”与“八音之乐”刍议》,《天津音乐学院学报》2008年第1期,第3—8页。和《论“调头”》(21)刘永福:《论“调头”》,《天津音乐学院学报》2010年第4期,第32—37页。两篇文章中对黄先生等人的某些理论观点提出了质疑,徐先生便诬枉说,“刘先生原先对‘同均三宫’诸说持否定态度”。天哪!这都哪儿跟哪儿啊?即使对其中的某些论说提出质疑,也并不意味着对“同均三宫”理论的全面否定。在《“应声”与“八音之乐”刍议》一文中,笔者明确强调,将“同均三宫”与“八音之乐”相联系在一起的做法,是否符合理论规范,值得探讨,根本没有以此否定“同均三宫”的含义在里面。而《论“调头”》一文,自始至终没有出现过“同均三宫”四个字,又何以谈得上“对‘同均三宫’诸说持否定态度”?虽然在某些“大师”看来,“中国古代音乐结构的某些现象实际上都和同均三宫有关”(22)童忠良:《百钟探寻——擂鼓墩一、二号墓出土编钟的比较》,《黄钟:武汉音乐学院学报》1988年第4期,第1—9页。,但笔者始终坚定地认为,无论是“八音之乐”还是“调头”,均与“同均三宫”没有必然联系。即使存在某种关联性,也必须区别对待,不应该把什么问题都扯到“同均三宫”上来。而徐先生却不分青红皂白地认为,质疑“八音之乐”和“调头”,就是在否定“同均三宫”,完全是无稽之谈。

如上所述,虽然笔者对“同均三宫”理论持赞同态度,但并不代表对“同均三宫”诸说都盲目认可和全盘接受。在徐先生看来,只要对“同均三宫”理论持赞同态度,就不应该在某些问题上再提出质疑,否则就是“朝秦暮楚、反复无常、内荏外厉、信口雌黄”。这让笔者联想到,十多年前,某位博士也曾以同样的“逻辑”发表过此种言论。其大意是,既然对“同均三宫”理论以及“均、宫、调三层次概念”表示认可,为何还要对《鼓子》进行否定?这岂不是“自相矛盾、反复无常”?甚至认为这是对“学术本为天下之公器”的践踏和破坏。(23)吴志武:《读〈也谈“七律定均 五声定宫”〉》,《交响:西安音乐学院学报》2006年第2期,第33—38页。恐怕令徐先生等人没想到的是,笔者不仅对《鼓子》等提出过质疑,而且对黄翔鹏有关“同均三宫”的“历史源头”也进行了否定。但这并不会影响笔者对黄翔鹏“宫调”理论的研究及教育部项目的申报。如果认为在认可“同均三宫”理论的同时,对其中的某些论说提出质疑,就是“自相矛盾、反复无常”,那才是真正的践踏学术,破坏“天下之公器”。因为,正确学术认知的获得,并非一蹴而就,需要经历一个不断探索和反思的过程。随着文献资料的不断被发现,逻辑思辨能力的逐步增强,原来的一些认知和观点往往被修正,甚至被否定,也只有这样才能体现出学术的进步。可以肯定,这种现象在每一位理论家身上都有发生,因此不必大惊小怪。如前所述,徐先生不也存在“今天这样说,明天那样说”的情况吗?是不是徐先生也“朝秦暮楚、反复无常、内荏外厉、信口雌黄”?

近四十年来,我们在“同均三宫”问题上走了太多的弯路,各种夸大其词乃至无端演绎的理论说教充斥着整个音乐学术界。无论是“正反”还是“反方”,都一致认为,“这是我国音乐学界目前所面临的一个重大的理论问题。这个问题直指传统乐学的核心、宫调理论的根本,直接关系到我们对于传统音乐规律的正确认识和准确把握。如果这个问题搞不清楚,中国音乐基本理论的建立、中国音乐理论体系的形成,都将流于空谈”(24)杨善武:《解决“同均三宫”问题 推动我国音乐学术的创新发展》,《音乐研究》2003年第4期,第7—9页。。不可否认,正是在如此极度浮躁(夸)的学术氛围影响下,笔者也发表过一些“过头”的话。比如,笔者在回答某博士的质问时曾说过这样的话:“‘同均三宫’看起来很普通,但却包含着极其复杂、深奥的乐律学原理和极其深刻的‘音乐文化内涵’。”(25)刘永福:《“一均用不过五声”究竟说的是什么?——兼复〈读“也谈七律定均 五声定宫”〉中的几个问题》,《乐府新声:沈阳音乐学院学报》2008年第4期,第155—161页。经过一段时间的学习和反思,笔者很快认识到,“同均三宫不是深奥复杂的理论,而是一个简单的宫调学原理”。明确揭示:“一个七音列(七律)与宫、商、角、清角(和)、变徵(中)徵、羽、闰(清羽)、变宫(九声)相结合,并形成完整的音阶概念(关系)时,必然形成三种结构形态,这就是同均三宫原理的基本内涵。”(26)刘永福:《端正学术心态 解悟“同均三宫”》,《中国音乐学》2013年第4期,第92—96页。但是,由于人微言轻,笔者对“同均三宫”原理的揭示并未引起足够重视,各种缺少逻辑思辨的“假(谬)说”层出不穷,一个“七律”与“九声”(三阶)的“律声系统”关系被搞得面目全非,至今难以言说。从这个意义上说,徐先生所阐发的“‘同均三宫’诸说实已处于无可挽救的泯灭之中”的慨叹,也有一定道理。但遗憾的是,徐先生不应该将“九声”混同于“九律”,且抓住不放,从而导致徐先生在所谓的“伪命题”上始终不能自拔。

为进一步证明“刘先生今天这样说、明天那样说,变化无常”,接下来,徐先生又挖空心思地列举了几个“实例”,以此强调在下“不懂得民族基本乐理”。那么,究竟是怎样的几个实例?下面逐一进行剖析、回应。

其一,关于“同均三宫”问题,黄翔鹏曾解释说:“‘同均三宫’的理论不是我的发明,而是传统音乐中本来就有的,只不过没有用‘同均三宫’这个概念罢了。在古代的理论中也不能这么讲,因为‘宫’是‘君’,你有三个宫,就是‘犯上作乱’,要‘杀头的’。”徐先生对此解释说,“这是黄先生在使用‘托古’的手法”,强调“同均三宫”是传统音乐中本来就有的。而对于“只不过没有用‘同均三宫’这个概念罢了”,徐先生则认为,“那就是说‘同均三宫’这个概念、这个理论是黄先生‘创作发明’的”。在黄先生所论基础上,笔者进一步指出,“‘同均三宫’不是黄翔鹏的发明,而是传统音乐中本来就有的历史理论”。在徐先生看来,笔者所说的“历史理论”有违“黄先生说话的原意”。

首先,徐先生虽然“明白”黄先生使用的是“托古的手法”,但对其内涵却根本不清楚。“京房律”中“每讲一均,讲一次宫、商、徵”,是在讲“还相为宫”之法,并未涉及“三种七声音阶”。其中的“三宫”指三种“调高”。正因为黄先生的误读误解,不论“正方”还是“反方”,均把“同均三宫”中的“三宫”单纯地理解为“调高”概念,以至于产生了各种各样的“发展创新理论”,诸如“双均多宫”“同均七宫”等等,一定程度上影响了“同均三宫”问题的解决。因此,黄先生那段所谓“托古的手法”的表述,根本不成立。对于徐先生所认为的,“‘同均三宫’这个概念、这个理论是黄先生‘创造发明’的”,用徐先生的话说,这是在往黄先生身上泼墨抹黑。虽然“同均三宫”之名是黄先生提出来的,但其“理论”早已有之。正如徐先生所说,“明白人都知道”,任何“理论”的形成,都是历史积淀的结果,并不是某个人的“创造发明”,“同均三宫”理论也不例外,“是传统音乐中本来就有的”。笔者用“历史理论”四个字加以概括,旨在提示学术界,要从留存至今的“乐学理论”及“乐调实际”中寻找答案。

关于“历史理论”,笔者曾作出过简明扼要的解释,其“主要含义是指历史上使用并留存至今的有关‘宫调学’原理中的某些基本概念术语,诸如黄钟、大吕等十二律,宫、商、角、清角、变徵、徵、羽、闰、变宫等‘九声阶名’,以及20世纪50年代以来得到广泛普及的雅乐、清乐、燕乐三种不同的七声音阶及其表现特征”(27)刘永福:《关于“同均三宫”问题的两点补充思考》,《音乐探索》2017年第2期,第102—106页。,并非古代文献中的“三宫”或“三调”。再次强调:黄翔鹏可以从“传统音乐”或“历史理论”中抽象出“同均三宫”这一“概念”,但“七律为均”“九声阶名”“三种音阶”,却不是黄翔鹏的发明创造。黄翔鹏突出“传统”,笔者强调“历史”,二者没有本质区别。不客气地讲,笔者使用“历史理论”一词以及对此所作的解释,不仅没有改变“黄先生说话的原意”,而且具有一定的“补充”意义。虽然徐先生根本没有厘清“历史理论”与“历史概念”的区别,以及二者之间的逻辑关系,但却厉声斥责说:“刘先生在哪一本古籍中曾经见到过“同均三宫”这个概念?”笔者想说的是,“理论”不等于“概念”。请问徐先生,您又“在哪一本古籍中曾经见到过”音阶、调高、调式以及您所反复使用的清角音阶、变徵音阶、清羽音阶等如此众多概念?

其二,对于笔者所发表的“最早归纳、论证‘同均三宫’原理的人其实并不是黄翔鹏,而是黎英海”的观点,徐先生感到“匪夷所思”,因而用“竟然又改口说”提出质问。同时强调:“众所周知,黎英海先生是我国传统乐律学领域中第一位提出:三种七声传统民族音阶中清角音阶是五声性自然七声音阶,而变徵音阶和清羽音阶则是因调接触而致的综合调式性的音阶。 笔者认为,黎先生的这一学术成果,是对我国传统乐学的一个极其重大的贡献。”

首先,请问徐先生:在《“均、宫、调三层次概念”的哲学思考》一文发表之前,笔者只说过“‘同均三宫’不是黄翔鹏的发明”,是“历史理论”,从未表达过其他人(包括黄翔鹏)对“同均三宫”原理作过归纳、论证,何谈“竟然又改口说”?而且,“黎英海把三种音阶并提”一句,引用的是黄翔鹏的原话(有引号、有注释)。陈应时也认为,“此时虽无‘同均三宫’之名,却早已有了‘同均三宫’理论之实,尤其黎英海先生在《汉族调式及其和声》一书所列的如下谱例(引者注:指书中的例36)中已表述得十分清楚”(28)陈应时:《“同均三宫”三议》,《音乐研究》2003年第4期,第3—6页。。因此,无论从哪方面讲,都谈不上“竟然又改口说”?之所以强调最早对“同均三宫”原理进行归纳、论证的人是黎英海,主要还是为了说明“同均三宫”理论早已有之,并非黄翔鹏的“创造发明”。徐先生不至于连“归纳”“论证”等词义也看不懂吧?

众所周知,黎英海是最早系统论证三种七声音阶的理论家,而“同均三宫”的主旨内涵就是三种七声音阶,亦即黄翔鹏所说的“‘同均三宫’是三种音阶”(29)同注。。此外,还有黄翔鹏所说的“三种音阶并提”以及陈应时所说的“理论之实”。基于以上两点,笔者才发表了上述观点。在此有必要说明,虽然黎先生是最早归纳、论证“同均三宫”(三种七声音阶)的人,遗憾的是,黎先生并未结合作品实例对此作进一步揭示。说到此,顺便向徐先生汇报,就目前的资料掌握来看,最先通过作品实例(注意是作品实例)对三种七声音阶共用同一个七律(同均三宫)现象进行全面系统论证的民族音乐学家是于会泳。(30)于会泳:《关于辨别调式问题》,《音乐研究》1959年第6期,第46—60页。徐先生不会认为笔者“竟然又改口说”吧?笔者的认识和观点恰恰有助于“同均三宫”问题的最终解决,并非徐先生所认为的“变化无常”。笔者倒是觉得,徐先生应该先把主要精力用在“九声”≠“九律”的理解和认知上,而不能一门心思在“反复无常”问题上大做文章,借此抬高自己,诋毁他人。

另外,请问徐先生,黎英海何时提出:“三种七声传统民族音阶中清角音阶是五声性自然七声音阶,而变徵音阶和清羽音阶则是因调接触而致的综合调式性的音阶”?笔者查阅了目前公开出版的黎英海的几乎所有论著及作品集,均没有看到黎先生明确表达过此种观点。《汉族调式及其和声》(1959)一书的第三章专门论述的是“七声音阶、七声调式”,修订版(2001)的第三章将其标题改为了“七声音阶、五声性调式”。笔者认为,用“五声性调式”取代原来的“七声调式”,体现了黎先生严谨的治学态度。但无论是原版还是修订版,三种七声音阶都是独立设置和单独论述的。即:第一类雅乐音阶;第二类清乐音阶;第三类燕乐音阶。根本没有所谓“清角音阶是五声性自然七声音阶,而变徵音阶和清羽音阶则是因调接触而致的综合调式性的音阶”的相关论述。关于三种七声音阶,黎先生着重归纳、论证了两种形态:即“同宫三阶十五调”(分别见1959版例35、2001版例36)和“同主三阶十五调”(分别见1959版例36、2001版例37)。后者正是黄翔鹏的“同均三宫”、于会泳的“一个音列三种调式”,亦或是笔者为其正名的“七律三阶”中的“同主异调”(见后述)。不仅如此,2001版还特别增设了“同主三阶十五调”的图表(见2001版例38),对“同均三宫”及“一百八十调”理论提供了佐证。

《汉族调式及其和声》一书中的确设有“综合调式性七声音阶”一章(即第四章)。黎先生开门见山地指出:“综合调式性质的七声音阶的特征是:在旋律构成中表现为七声内综合两个甚至三个不同宫的五声音阶,这时‘间音’具有另一‘宫’的五声音阶音的意义,但是它又不是‘转调’,而只是带有调发展的因素,这种独特的旋律法广泛地存在于民间音乐特别是戏曲音乐中,非常值得注意。”不难理解,黎先生的所谓“综合调式性七声音阶”是针对“五声音阶”而言的。从所列举的大量实例中,也根本看不出徐先生所说的“清角音阶是一种单一调性的基本音阶,而变徵音阶、清羽音阶都是因调接触所致,包含着双宫或三宫的综合性子系音阶”(31)同注,第188—189页。。

在“综合调式性七声音阶”一章中,虽然黎先生提到了“变宫”“变徵”“清角”“闰”四个“偏音”,但却都将其视为不同“调高”的“五声音阶”中的“角”或“宫”。比如黎先生说:“在含有‘变宫’音的调式中,‘变宫’有着上五度(下四度)宫调系统的‘角’的意义”;又说:“在传统音阶中甚至‘变徵’也可带有‘角’音的意义(上二律宫调系统的‘角’音)”。针对京剧《玉堂春》中“‘西皮流水板’的一段”,黎先生解释说:“其中的‘变宫’及‘变徵’音都具有其他调的‘角’音的意义”。不仅如此,黎先生还提到了“清乐音阶”和“燕乐音阶”中的“清角”音。黎先生说:“包含有‘变’(清角)的调式中(清乐及燕乐音阶),综合调式的性质是表现在使‘变’具有‘宫’音的意义”;“清乐音阶同时还用以‘变宫为角’的综合,以‘变宫为角’及以‘变为宫’,这两者所接触的宫调和基调宫音都是五度(或四度),所以在清乐音阶中,两者的综合都较普遍”。如按徐先生所言,包括“清乐音阶”(徐先生称“清角音阶”)在内的三种七声音阶岂不都成了“因调接触所致,包含着双宫或三宫的综合性子系音阶”?此外,黎先生还特别提到:“由于‘以变为宫’及‘以闰为宫’,是以‘偏音’为‘宫’的意义,在感觉上比以‘变宫为角’及‘变徵为角’要新鲜得多,有时候很像‘转调’。”本章的最后,黎先生总结说:“从广泛的意义上来讲,综合调式性七声实际上是属于调或调式交替的范畴的,只是由于它的特征是能以七声来归纳这种调或调式的交替,构成七声音阶旋律的特殊形态,因而才有必要给它以专门的名称。综合调式性质的旋律中如果接触新调的意义较大,实际上便是‘移宫犯调’了”。

以上便是黎英海关于“综合调式性七声音阶”的主要内容。多少年过去了,音乐理论界从未有人因此将“清乐音阶”当作“基准音阶”,而将“雅乐音阶”和“燕乐音阶”当作“子系音阶”。这也完全证明,徐先生将如此不伦不类的“调式音阶”理论说成是黎英海“对我国传统乐学的一个极其重大的贡献”,的确“是无端地往黎先生身上泼墨抹黑”。

其三,为了进一步证明笔者“中外基本乐理方面的根底实在太差了”,徐先生又费尽心机地找到了极具说服力的“两个实例”。第一个“实例”是笔者所使用的一句“引文”。徐先生指出:“刘先生在2013 年第4 期《天津音乐学院学报》上,发表的《‘均、宫、调三层次概念’的哲学思考》一文的摘要中,竟然说:‘“均”是七声调域之所在,“宫”是五声宫系的音律组合’。天哪! 这哪里还是黄先生‘同均三宫’诸说的原意?! ‘“均”是七声调域之所在,“宫”是五声宫系的音律组合’这个说法,是传统乐律学界绝大多数同仁都知道并认同的。具体地说,就是一个七声的自然音阶(清角音阶),可以包含三个彼此相差纯五度音程的三个五声音阶(fa、sol、la、do、re;do、re、mi、sol、la;sol、la、si、re、mi),而黄先生所杜撰的‘同均三宫’理论却认为一个七律构成的宫均,可以涵括三个不同的七声传统民族音阶,这哪里是同一回事呢?”第二个“实例”是笔者三十年前发表的一篇短文中所“犯低级的错误”。文章的最后,徐先生仍没有忘记对在下的抨击和诋毁。他说:“刘先生这几年所写的这些文章,都是为‘黄翔鹏宫调学理论研究基金项目’而写的成果,笔者不知这个‘基金项目’通过了没有?如果已经通过,笔者认为,有关领导单位真该认真地再复核一次,决不能让人民辛辛苦苦挣下的血汗钱,让刘永福教授这样的人忽悠骗占了!”

天哪!这哪还像一位“享受国务院政府特殊津贴”的“专家”说的话。只因学术观点不同,只因对“同均三宫”理论持赞同态度,笔者申报“基金项目”竟然也成了罪过。对此,笔者不想与徐先生过多计较,但对于徐先生提出的、用以诋毁笔者的“两个问题”有必要回应。

关于第一个“实例”的回应:“‘均’是七声调域之所在,‘宫’是五声宫系的音律组合”这句话引自赵宋光《“一百八十调”系统观念的结构逻辑》(32)赵宋光:《“一百八十调”系统观念的结构逻辑》,《中国音乐学》1998年第4期,第13—18页。一文,而且笔者在拙文中已经作了明确的标注。如果因为徐先生老眼昏花没有看清“引号”和“注释”也就罢了,但无论如何不能根据自己的现有知识和主观判断以偏概全。在徐先生看来,“五声宫系”指的就是“五声音阶”,殊不知,“七声音阶”也不能脱离“五声宫系”,即人所共知的“核心五音”,如黎英海的“七声音阶、五声性调式”。紧接着这句话,赵先生又特别强调说:“在同一个七声调域所在的音律群体范围内,可以获得三套不同的五声宫系。这就是‘同均三宫’概念的原本内涵”。随后,赵先生便展开了对“一百八十调”结构逻辑的系统论证。其中提出了判定三个不同“五声宫系”的方式方法,并从“调域”的角度,将三种不同的七声音阶概括为“三个命题”。分别为“扩宽形态”——“清乐音阶”、“阳展形态”——“雅乐音阶”、“阴展形态”——“燕乐音阶”。在此基础上,提出了均、宫、调的“三种不同的表述方式”。即:“第一种表述方式是,用十二律位可建立12均(调域)”;“第二种表述方式是,用十二律位可建立12宫系”;“第三种表述方式是,用十二律位可建立12主音(调中心)”。笔者认为赵宋光先生的“三种不同的表述方式”逻辑性强,对全面解读“均、宫、调三层次概念”提供了必要帮助,故引而用之。徐先生在没有弄明白其中的“逻辑前提”及“逻辑蕴涵”的情况下,便盲目得出了“乐律学界绝大多数同仁都知道的”所谓“三个五声音阶”的结论,真可谓一叶障目。

关于第二个“实例”的回应:徐先生说,“刘先生在基本乐律学方面的根底之差,不禁令人回想起,三十年前刘先生在一篇文章中所犯低级的错误:他把民族调式中的宫、商、角、徵、羽等阶名说成是音名”。看到这,不得不为徐先生为诋毁他人而费尽心机寻找“证据”的精神而折服。同时也让笔者感觉到,徐先生虽然是“享受国务院政府特殊津贴”的“专家”,但其自身的知识水平、掌握资料的程度以及分析问题和理解问题的能力实在欠缺。徐先生只知道西方乐理中的“音名”为“C、D、E、F、G、A、B……”,可分别用来作“调式主音”,却根本不晓得西方乐理中并没有“阶名”这个概念。这也难怪,“中国乐理”中的“主音”究竟是“律”还是“声”,学界至今没有搞清楚,只能生搬硬套、人云亦云。按理说,作为一名“精通”中外基本乐学理论的“资深专家”,应该对某些事物有自己的判断,但徐先生在“律”与“声”及其相互关系问题上,并不具备本该具备的水平和能力。用徐先生恩师黎英海的话说,“中国乐理”中的“调式主音”,也就是“五声阶名”。因为黎先生说过,“民族五声音阶的阶名为:宫、商、角、徵、羽”;又说:“宫、商、角、徵、羽分别为主音即构成五种调式”(33)黎英海:《黎英海音乐理论选集》(一),人民音乐出版社2014年,第230页。。既然西方乐理中的“音名”可以作“调式主音”,那么“中国乐理”中用来表示“调式主音”的“宫、商、角、徵、羽”,为何不能称其为“音名”?

众所周知,古代将宫、商、角、徵、羽称为“五音调”,将宫、商、角、变徵、徵、羽、变宫等称为“七音调”,而且又有“正音”和“偏音”之称谓。既然如此,其中的每个音,不就是“音名”吗?另外,李重光1962版《音乐理论基础》一书对“五声调式”的解释是:“按照纯五度排列起来的五个音所构成的调式,叫做五声调式。这五个音依次被称为宫商角徵羽。”(34)李重光:《音乐理论基础》,人民音乐出版社1962年,第47页。既然将宫商角徵羽说成是“五个音”,那宫商角徵羽不叫“音名”该叫什么?李重光在20世纪90年代出版的《基本乐理》一书中,专门增设了“音名”一节,其所下定义是:“乐音体系中的各音级,都有着各自的名称。这就是‘音名’。音名的称谓,在不同的国家也不尽相同,被广泛采用的是:CDEFGAB”(35)李重光:《基本乐理》,高等教育出版社1992年,第5页。(引者注:此说不够严谨)。对于“中国乐理”来说,“不尽相同”是问题的关键,因为西方乐理中并没有“阶名”这一概念。而且,长期以来,音乐理论界将民族调式中的宫、商、角……分别称为“Ⅰ级音、Ⅱ级音、Ⅲ级音……”,从来没有人将黄钟、太簇、姑洗……称为“Ⅰ级音、Ⅱ级音、Ⅲ级音……”。

顺便向徐先生汇报,在下之所以“把民族调式中的宫、商、角、徵、羽等阶名说成是音名”,并非自己无知和随心所欲,而是有着强力的文献支撑。王光祈在《东方民族之音乐》一文的“附录”中,专门对“各国音名”作了详细的梳理和介绍,其中就包括中国所使用的“音名”。即:“古名:宫、商、角、变徵、徵、羽、变宫;今名:上、尺、工、凡、六、五、乙”(36)冯文慈、俞玉滋选注:《王光祈音乐论著选集》(上),人民音乐出版社1993年,第191页。。徐先生不会连这个也不知道吧?恐怕徐先生还不知道,宫、商、角、徵、羽五个“正音”,又叫“调名”或“声调名”,也就是“调式”之名,即古代文献中的宫调、商调、角调、徵调、羽调。另外有必要说明一下,将“阶名”称为“音名”的远不止在下一人,比如,有理论家在其文章中就明确写道:“宫、商、角、徵、羽五正声之外的四个变化音名有多种称谓”(37)张振涛:《黄翔鹏的乐律学研究与民族音乐型态学》,《中国音乐》1988年第2期,第22—28页。。这里所说的“四个变化音名”显然指清角、变徵、闰、变宫。由于中国传统调式音阶包含“调域·调高·调式”三个层次,在究竟以“律”(C、D、E……)分别为“调式主音”,还是以“声”(宫、商、角、徵、羽)分别为“调式主音”?历来矛盾重重、表述不清。对于“中国乐理”来说,“调式主音”问题决定着“音名”的归属,因此值得探讨,而不是不分青红皂白一律否定。

结 语

真诚地希望徐先生能够对在下的剖析和回应做理性分析和思考,对所涉及的问题能有一个正确的判断和认知。如果“同均三宫”真的一无是处,为什么会有那么多学者表示赞同,难道都像徐先生所说的“吹拍捧抬和阿谀奉承”?同时,也真诚地希望徐先生能够对自身存在的错误认识有所反思,不要在“九声九律”问题上固执己见,应该坚守自己曾经已有的正确观点。比如,对“苦音音阶”的判断分析,特别是徐先生作出的“苦音音阶的七声徵调式,则与清乐音阶的七声商调式、雅乐音阶的七声羽调式在结构上则完全形似一致”的理性分析,以及所列的“如下谱例”(38)同注。。

天哪!这不就是“同均三宫”吗?亦即笔者所说的“七律三阶”。从徐先生所列的谱例中,根本找不到所谓的“九律”,只有“九声”,或者说“九个唱名”。遗憾的是,徐先生对此却作出了错误的解释。徐先生说:“由于上述几种调式在构成上完全形似,所以如果需要的话,完全可以把它们中间某一音阶的某一调式,改变为另一种音阶的另一种调式。”如按徐先生所说,宫、商、角、徵、羽“五种调式”不就可以互换了吗?如此一来,“调式”的类别、特征、风格、情感等所有“调式音阶”理论不就一律不存在了吗?好在没过几年,徐先生对此又作出了正确的解释,也就是前面所列举的,“秦腔艺术家们是绝不会把苦音音阶的徵调式唱奏成古音阶的羽调式的”。更值得称赞的是,针对陕北民歌《高楼万丈平地起》,徐先生的比喻可谓精彩。徐先生说:“用三种不同的传统七声音阶来记写这首民歌曲调,其韵味是不完全相同的。以品茶为喻:虽然碧螺春、龙井、瓜片都是绿茶,但精于茶道的人细细品味起来,它们的风味是不尽相同而略有区别的。”(39)同注。又说:“如果说在钢琴上弹奏苦音音阶的Si音效果固然差些,但还不至于‘失之千里’。韵味不足之处,对熟谙苦音音阶的听者来说还多少可以能动地‘补偿’一些。而键盘上并没有↓Si这个音,如果弹Si,那就失之远矣!”(40)同注。如果徐先生能够一贯坚持这样一种正确的学术认知,也就不会对“同均三宫”问题产生误解,更不会提出什么“九声九律”“子系音阶”之类的问题。

话说回来,每个人都有失误的时候,亦即人们常说的“智者千虑必有一失”。但是,如果仅仅为了“面子”而固执己见,就另当别论了。不仅挣不回“脸面”,反而会对自己的学术声誉造成不良影响。总之,恳请徐先生在今后的讨论中,不要把心思花在对持有不同观点的人进行讥讽嘲笑和肆意抹黑上,不要动辄发表“审查”“控告”等“鼓动性”言论。如果笔者也不负责任地说,“有关领导单位真该认真地再复核一次”,看看徐先生“享受国务院政府特殊津贴”的“专家”待遇是如何评审通过的,“决不能让人民辛辛苦苦挣下的血汗钱”,让徐荣坤教授“这样的人忽悠骗占了”。不知徐先生听了这些话会是怎样的感想(受)。但不管怎么说,笔者还是对徐先生表示由衷的敬佩,如此高龄仍为实现自己的学术理想而笔耕不辍。同时也衷心祝愿徐先生能够健康长寿,不断有新的大作问世。

最后,借贵刊一隅,特向徐先生及学界同仁简要汇报一下目前本人对“同均三宫”问题的研究进展及成果。经过一段时间的概念解读与辨正,明确了有关概念的各自属性及其内涵关系,为“同均三宫”问题的最终解决奠定了理论基础。几年前完成了对三种七声音阶的实证研究,从乐学理论、数理结构、借调记谱、乐调实际四个方面证实了三种七声音阶的存在。撰写发表了《证实“三种音阶” 定论“同均三宫”》(41)刘永福:《证实“三种音阶” 定论“同均三宫”》,《交响:西安音乐学院学报》2022年第3期,第11—17页。《“‘同均三宫’是三种音阶”》(42)刘永福:《“‘同均三宫’是三种音阶”》,《音乐探索:四川音乐学院学报》2022年第4期,第3—9页。等文章。近期,提出了为“同均三宫”正名的主张,并为此撰写了《为“同均三宫”正名:七律三阶》(待发)一文,其中心论点是:“同均三宫”只是众多“律声系统”关系中的一种“逻辑样态”,即“七律”与“九声”,并非“传统乐学的核心、宫调的根本”;三种七声音阶共用同一个七律的现象,早在20世纪50年代就已经被于会泳通过作品实例所揭示,并非黄翔鹏的重大贡献和理论创新。“同均三宫”之所以长期被质疑和否定,“名不正”是其根本原因。用“七律三阶”之名指称三种七声音阶共用同一个七律理论之“实”,可谓名正言顺、名副其实。在此基础上,又撰写了《论“七律三阶”》(待发)的文章,创造性地提出了同主异调、异主同调、异主异调、同异并用四种“逻辑样态”。笔者坚信,两篇文章的发表,将对正确认识和理解三种七声音阶共用同一个七律(七律三阶)的现象,提供理论依据。期待学界的关注。