通时达变剪思绪,纸短情长道今昔

——访上海剪纸国家级传承人奚小琴

杨斐然 尹笑非

奚小琴,1956 年生人。上海工艺美术博物馆副研究员,上海工艺美术研究所高级工艺美术师,上海民间文艺家协会副主席,上海市文联第六、第七、第八届委员会委员,上海市工艺美术大师,第四批国家级非物质文化遗产项目上海剪纸代表性传承人,曾任上海剪纸学会副会长。2022 年6 月,我们通过线上会议的形式与奚老师进行了“面对面”的访谈。尽管没有到奚老师的工作室现场观摩,不失为一种遗憾,但在真诚直率的线上访谈中,我们依然对奚小琴老师的艺术理念有了深入的感受,这是一次如沐春风又入木三分的专访。

奚小琴和她的鼠年剪纸作品

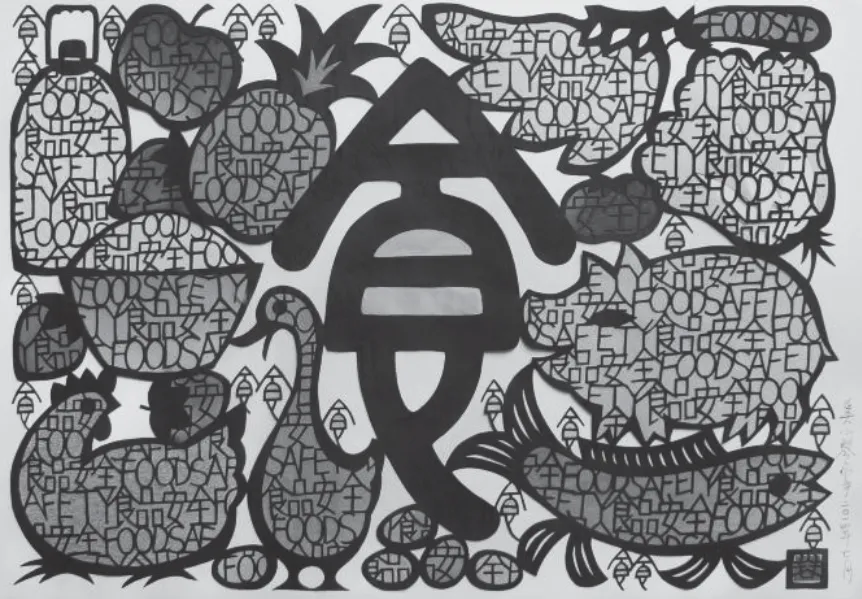

一、凸现时代性,关注民情民意民生

奚小琴总是将时代感作为评判自己作品的重要尺度,希望作品能够反映出特定的时代特征。由于兼具手工业名匠的创作敏感度和文艺工作者情寄民生的思想觉悟,她的作品常常反映出对社会问题的深情关注,空气质量、食品安全等问题都曾是她剪下的热点。在环境污染、食品安全问题令人担忧之时,奚小琴创作了一系列剪纸作品,直击时弊。这是一种对创作题材边界的积极探索,她不断提高作品主题的先进性,将剪纸艺术的发展从传承保护提高到主动求变,灵活穿梭于时代的浪潮中。与此同时,她在空闲时仍会创作传统主题的剪纸。传统题材在漫长的历史进程中已经登峰造极,奚小琴认为新时代自有新的灵感值得发掘,作品的主题应该有拓展,不要完全局限在一个范围内,并且要脱离肤浅漂浮的表达,务必要言之有物。

以食品安全为主题的《梦之三》

为了及时记录下创作灵感,奚小琴养成了使用相机的习惯。足迹所到之处的人文之美经过镜头的转运而跃然纸上,都成为一张张温暖人心之作。相机能快速记录当下的情绪,并且便于在日后创作中对画面中的元素进行再现、编排或重组,能捕捉到某个瞬间一闪而过的感觉并将之储存,当拿起纸和剪刀便能即刻取用,实现对生活的转写。正因为如此,奚小琴取材自日常见闻的作品也透露出烟火凡尘气息,以艺术的手段抚平了人们内心的焦躁不安。奚小琴既有一把会表达的剪刀,还有一颗清醒豁达的慈悲之心,她在纸上剪出的是海派艺术家心系社会、真诚创作的情怀。

二、豁达包容心,辩证面对剪纸的创作新象

近年来机器代替手工技艺成为一种隐忧,剪纸的制作经过机器的打印便会降低门槛,使复制变得易如反掌。然而奚小琴对之却是平和安然,她认为机器的使用应从需求出发,而不是用一句话就能简单概括的。例如面对大批量的纪念品需求,人手有限的手工制作为了兼顾品质便很难达到对效率的要求,此时采用机器刻制即是实事求是的选择。2010 年世博会时,上海馆需要在7 月1 日赠送大量礼品,通过激光刻制了奚老师的作品,精美的“一大”会址剪纸成为了许多游客的世博会记忆。

机器制作的迅速能够满足短时生产的需求,一定程度上也在推动工艺美术的传播,奚小琴将这种做法理解为“设计”和“制作”的分离。她从容地看待剪纸创作和制作的新现象,包容传统美术与现代工艺技术的碰撞,以开放的态度化解“隐忧”心结。此外,制作投入和效率的不同会影响作品价值,对此奚小琴认为要根据市场需求灵活变通:应该让产量与价格挂钩,对于价值高的作品要限制产量以保证收藏价值,而对于广泛传播的作品则要在市场流通中从产量和价格两方面提高可得性。如今经过探索,剪纸艺术也得出了无法复制的创作方式,例如在彩色纸上根据颜色的分布进行设计,脱稿剪纸。这不失为对复制抄袭等问题的另一种回应。无论是包容还是创新,都是海派艺人根据时代条件和发展需求制定原则、激发工艺美术活力、增强非遗生命力的智慧,也是海派艺人通时达变的体现。

奚小琴提到自己的老师王子淦先生时,多次用“眼睛很厉害”来评价,这一方面体现为老师对她剪刀功的严格要求,另一方面则是老师炉火纯青的技艺能通过“修掉一条丝”让剪纸线条活起来。奚小琴也继承了老师的“眼力”,不仅在个人创作中发挥“眼力”精雕细琢,更将之延伸到了对年轻一代的创作监督中。杭州青少年剪纸大赛邀请她参加网上初评时,奚小琴基于自身丰富的行业阅历和敏锐的“眼力”评价作品的原创性,在此过程中她既能捕捉抄袭问题,也会发现具有启发性的借鉴思路,例如:将国画的风格挪用到剪纸作品中,不失为年轻人将不同艺术种类的妙处进行糅合的巧思。既要杜绝不恰当的借鉴和挪用,也要鼓励年轻一代自己动脑筋,不阻止他们别出心裁地吸取和运用。

奚小琴的个人创作也具有常变常新的意识。许多艺术家都具有鲜明的个人特点,其作品几乎能一眼认出,而奚小琴对于表现方式的选取则是从当下的内心感受出发,从不刻意追求他人的瞬间识别,她的个人特色恰恰是不恪守固有风格。她认为不同代际的艺术作品是由时代造就的,在吸取老师这一辈南北融合的表现方法的同时,也致力于培养自己观察和理解世界的眼光,形成她独特的个人风格,在传承中体现出时间对剪纸艺术的影响。她既向师父学剪纸,也跟师兄学刻纸,同时还学习老师助手的刻纸技艺,剪刀不足以表达的内容,她就借助其他技艺来完成。她要求自己:技艺要精、创意也要好,从熟悉剪刀到逐步提高创作能力,在她的眼中,技艺跟创作能力缺一不可。这样的自我要求也使得奚小琴能够一直保持创作热情,在作品的细节和风格上总能制造惊喜。

三、高度使命感,加强海派剪纸的发扬传承

年过六旬的奚小琴已经被上海工艺美术研究所返聘多年,她的学生石勤玲积极传承、创新、打磨技艺,如今也受到了广泛关注。但奚小琴仍然认为非物质文化遗产保护的工作需要更深、更精地推进。保护事业自开展以来已经明显改善了手工艺的式微趋势,社会对民间艺术的关注也得到了显著的提升,但培养传承人依然具有较高的要求。传承人首先要能“坐得住”,经过基本图形的反复练习之后,方能谈进一步的创作,用奚小琴的话说就是“三年基本功,十年磨一剑”。

正因为传承人的培养需要双方的持之以恒和热情进取,师徒教学才成为非遗传承和保护的重要形式。奚小琴指出,现在的非遗课程有很好的传播作用,能够引起社会对工艺美术的殷切关心,人们也比过去更愿意投入时间和资本来了解、支持非遗保护事业,但传承却是慢工出细活的过程。她表示:如果遇见好苗子,自然愿意收徒,同时徒弟自身也要能够沉下心、不怕付出。受到老师王子淦的影响,她在授艺过程中也严格要求徒弟。此外,解决学艺者的后顾之忧,也对潜心打磨技艺大有禆益。尽管如今的非遗保护离不开创新,但“精益求精始终是学手艺的真谛”,奚小琴如是说。

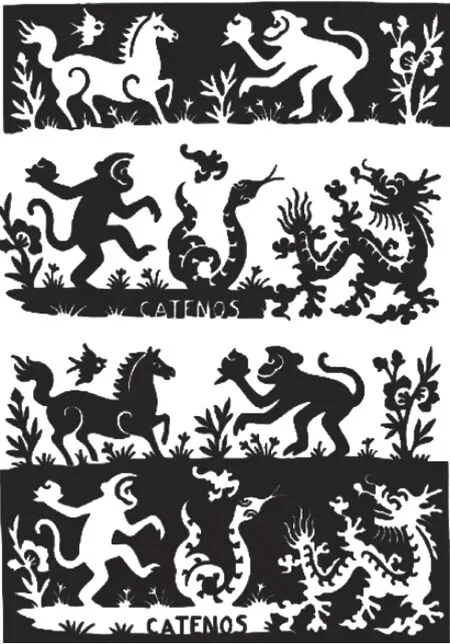

脱稿阴阳剪《生肖全家福》

为了让海派剪纸在当今的时代焕发出新生机,海派开创了别具一格的“阴阳剪纸”。剪纸名匠奚小琴、赵子平、王建中,新一代的石勤玲等都通过“阴阳剪纸”的创作展示海派独创的魅力。“阴阳剪纸”的起源被艺人们津津乐道:外国友人喜欢收集落在地上、形状优美的图案外轮廓纸片,从而启发了匠人们保留“阴”面的表现形式,保持两个部分的完整性来共同构成一幅作品。此外,奚小琴的作品取材也可谓“行者无疆”,她在不同国家展示中国非遗风采、留下足迹的同时也积累了大量创作素材,如她的《舞裙》《Fashion》等作品。她会根据作品呈现的需要选取表现手法。例如为了呈现印度洋西部留尼汪岛四季鲜花盛开的明艳风光,她便充分运用深厚的色彩知识,采用了画彩剪纸的形式,实践海派艺人开放求变、“以我为主,为我所用”的时代精神。

通过作品展示城市历史文化风貌,与同行保持密切交流亦是海派艺人的重要特征。奚小琴创作的中共一大会址在题材中折射出了海派剪纸的历史性和深厚底蕴。2022 年2 月,奚小琴与200 位剪纸爱好者共同剪就“上海古镇系列”,在枫泾古镇展现出一条活动的剪纸灯光秀石板路,联通古今。2023 年端午节,她录制了剪菖蒲艾叶图案的教学视频,将传统艺术与传统节日习俗进行有机结合。这些作品都充分显示出上海剪纸既有锐意进取通达时事的一面,也有传统深邃的一面。

《古猗园南翔小笼的故事》图之一

奚小琴不仅心系技艺和精神的传承,在创作中海纳百川,剪落古今中外人文美,还更长远地关照工艺美术的历史成果保存问题,呼吁上海剪纸相关专著的编写。这或许源自她作为国家级传承人,作为中国民间文艺家协会副主席的责任感。奚小琴在个人层面上保持着令人惊喜的作品高产记录,广泛地关注非遗保护的信息,在社会层面从不同主体的角度深思如何落实对海派剪纸的保护。奚小琴以精进和创新为生活之乐,坚持实干进取的艺术发扬理念,正是支撑非物质文化遗产砥砺前行、永葆生命力的重要精神力量。