非物质文化遗产数字博物馆的发展探析

岳鸿雁

非物质文化遗产是珍贵的历史遗存,是社群记忆、身份认同、情感维系的纽带,是文化多样性的重要体现。[1]数字技术的发展扩展了非物质文化遗产保护和传承的手段。联合国教科文组织在2016 年发布的《保护非物质遗产公约》基本文件2016 年版本中,指出国际层面对非遗的保护途径包括:学校,包括属于教科文组织联系学校项目网络的学校;社区中心、博物馆、档案馆、图书馆和类似机构;大学、专业中心和研究机构;各种形式的媒体,包括教科文组织网站。[2]在国内数字化保护和展示非物质文化遗产的重要途径之一就是通过博物馆、公共图书馆、档案馆以及相关公共文化组织进行收集、展示和传播。

对于博物馆与数字化之间的关系,有两种定义:一种是数字化博物馆,强调博物馆的数字化过程;一种是数字博物馆,强调博物馆的数字展示形态。所谓“数字化博物馆是利用数字化媒体技术把传统博物馆陈列的可移动艺术品和不可移动有价值的实物的各个方面信息进行采集、整理、展示和处理,通过数字化技术有计划、有逻辑地进行视觉图形、图像、视频、音频、文字等各方面的设计并通过数字化平台对观众提供相关展示、教育以及研究等服务。数字化博物馆实际就是计算机应用学、信息传播学以及博物馆学相结合的信息服务平台。观众在任何时间段以及不同的空间场所都可以根据自己的需要浏览相关展品的信息,自由选择参观方式,通过非线性的方式获取想要的信息”[3]。

“数字博物馆的概念主要起源于以物质文化遗产为主要展示实体的博物馆领域,以实体博物馆为依托,以独立于博物馆的数字化建设为基础。相对传统博物馆而言,数字博物馆是建立在数字空间之上的博物馆,涉及计算机科学、数据库、多媒体、虚拟现实、增强现实、人工智能、人机交互、网络信息等技术。在一定程度上,数字博物馆就是一个分布式的数字信息资源系统。非遗数字博物馆是以非物质文化遗产为主要展示内容,以分散分布在地域内的非物质文化遗产项目相关资源为依托,以项目资源的数字化采集、存储、管理、共享为基础。”[4]在非物质文化遗产的保护与传承过程中,无论是数字化博物馆还是数字博物馆都发挥了作用,前者是对非物质文化遗产进行数字化采集和展示,后者是在数字空间建立以非物质文化遗产为内容的博物馆。

一、数字博物馆与非物质文化遗产

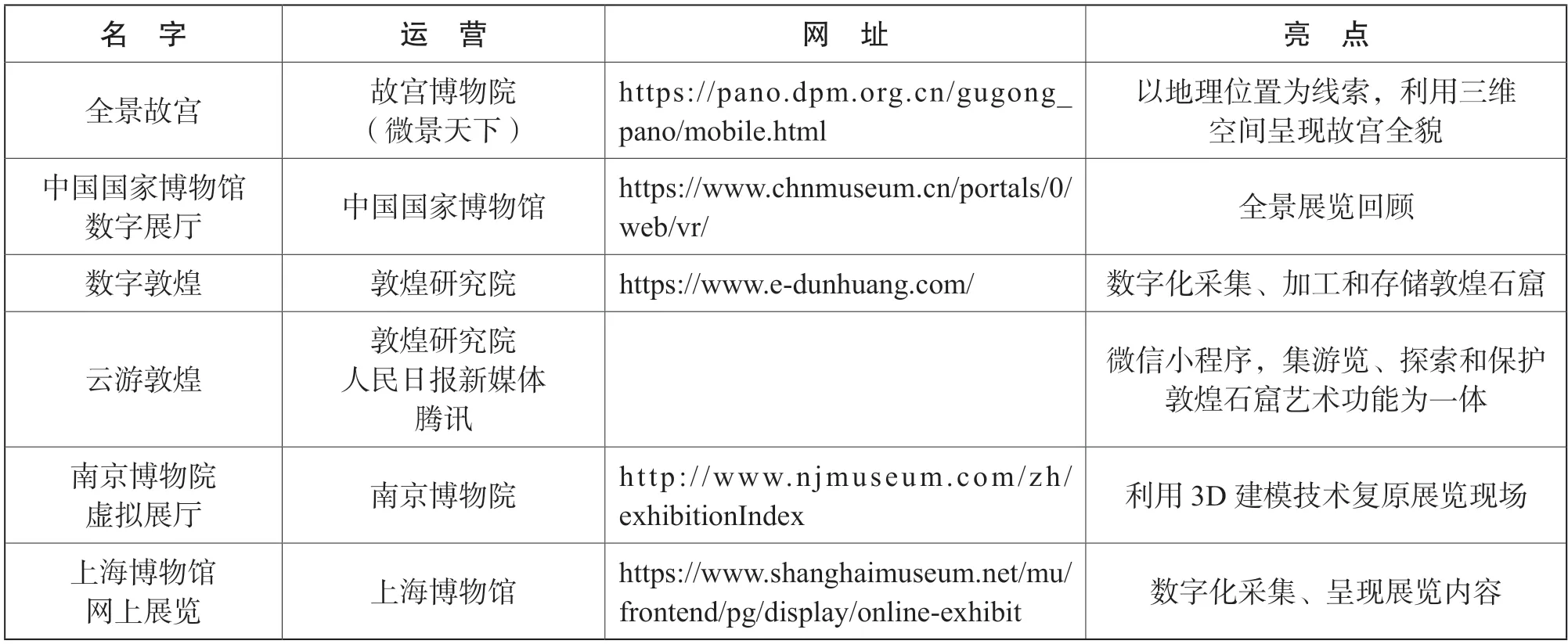

20 世纪80 年代中期文博系统开始信息化建设工作,无论是数字化保护还是数字化展示实践案例都非常丰富,如:故宫博物院的数字影像技术、敦煌壁画、南京博物院的多媒体和混合现实技术应用。特别是近年来,借助App 应用、数字文物解析、三维虚拟展、全景空间展等形式,数字博物馆有了长足的发展。在博物馆建设方面,在国家和各省市政策与资金的支持下,各地都在推动非物质文化遗产博物馆的建设,不仅开展线上数字博物馆的建设,线下博物馆内也借助互联网、大数据、多媒体技术、扩展现实技术等对非物质文化遗产进行数字化呈现。(见表1)

国际博物馆协会在1998 年墨尔本举行的第18 届大会,以“博物馆与文化多元性:古老的文化,崭新的世界”为主题,开始关注博物馆对非物质文化遗产的责任,探讨博物馆与文化多样性的关系;2002 年10 月,在上海举行的国际博物馆协会亚太地区第七次大会专门通过了“博物馆、非物质文化遗产和全球化”为标题的《上海宪章》,指出“作为保护非物质文化遗产建设性合作伙伴关系的推动者,博物馆应创立跨科学、跨行业的方法,使可移动与不可移动、物质与非物质、自然与文化遗产融为一体”[5]。2016 年联合国教科文组织推出有关《保护非物质文化遗产公约》的基本文件,提出加强能力建设,以及有关伦理原则的政策指导。

2006 年,“中国非物质文化遗产网·中国非物质文化遗产数字博物馆”正式上线,开启了国家层面非遗数字博物馆的建设。根据中国非物质文化遗产数字博物馆(www.ihchina.cn)的数据,截至2020 年12 月,中国列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录(名册)的项目共计42 项,总数位居世界第一。其中,人类非物质文化遗产代表作34 项(含昆曲、古琴艺术、新疆维吾尔木卡姆艺术和蒙古族长调民歌);急需保护的非物质文化遗产名录7 项;优秀实践名册1项。截至2021 年6 月30 日,国家级代表性项目共计3610 项,其中民间文学251 项、传统音乐431 项、传统舞蹈356 项、传统戏剧473 项、曲艺213 项、传统体育、游艺与杂技166 项、传统美术417 项、传统技艺629项、传统医药182 项、民俗492 项,国家级代表性传承人3063 人,已经形成了一个体量巨大的中国非物质文化遗产基因库。[6]

表1 代表性数字博物馆

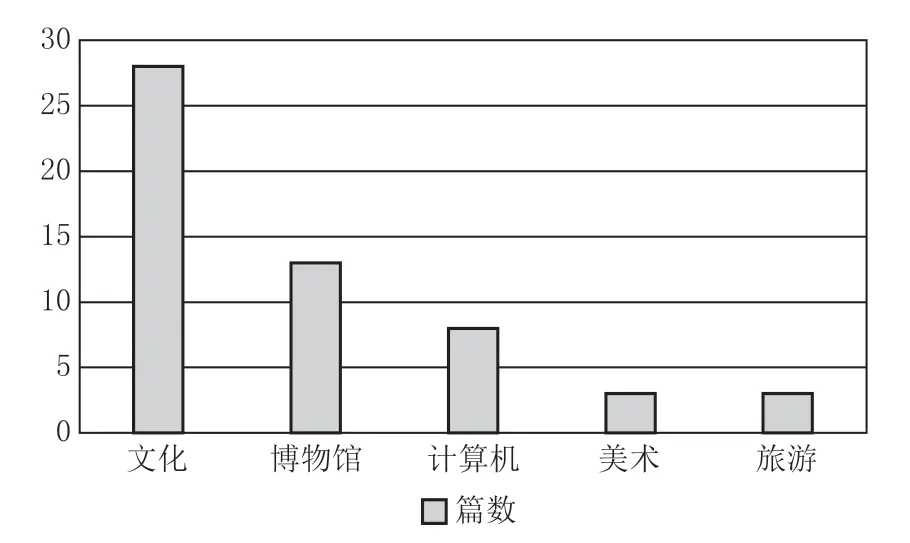

在知网上以“非物质文化遗产数字博物馆”为关键词搜索,截至2022 年8 月,共查询到48篇相关文献,最早的研究发表于2006 年,其中有关文化方面的有28 篇,有关档案及博物馆领域的有13 篇,从计算机软件领域进入相关议题的有8 篇,此外还有美术相关的3 篇,旅游相关的3 篇(见图1)。2015 年、2016 年和2019年发表论文数量相对较多,约6—7篇。相关研究主要涉及具体非遗项案例的数字化保护、具体省市的非遗数字化保存与传播、数字技术在博物馆、图书馆和档案馆的应用、非遗文化遗产中心的设计等方面。

图1 非物质文化遗产数字博物馆文献

随着博物馆社会角色的转变,无论是展陈题材还是展示手段,都发生了很大变化。非物质文化遗产开始跟博物馆发生越来越密切的关系,博物馆的职能从对物质文化遗产的展陈层面,扩大到了非物质文化遗产的保护与传承领域。20 年来,我国在非遗馆建设与展陈实践方面成果显著。2011 年,中国首座国际非遗博览园在四川成都落成,此后陆续出现“非遗展示场所”“非遗博物馆”“非遗专题公共文化设施”等不同称谓的非遗展示空间。[7]

2021 年5 月25 日,文化和旅游部印发的《“十四五”非物质文化遗产保护规划》提出在“十四五”时期将建设20 个国家级非遗馆,同时,支持地方政府和社会力量根据自身特点建设富有地方、民族、行业特色的非遗馆,改建或新建传承体验中心,形成集传承、体验、教育、培训、旅游等功能于一体的传承体验设施体系。[8]2021 年8 月2 日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》,将非物质文化遗产传承体验设施建设列为非遗传承与保护的重要工作内容。[9]

因此,无论是从国际博物馆界还是到国家政策层面,对于博物馆与非物质文化遗产之间的关系都在不断明确,也从体系建设、提高传承水平、加大传播力度以及具体保障措施等方面全方位推进与非物质文化遗产有关的保护与传承工作,具体主要体现在三个方面:

数字化非遗:通过实地整理收集、数字化模型建设、数字化平台搭建等方式推动数字非遗工作开展;

实体展馆:利用数字技术展现非物质文化遗产,创造新的参观体验;

虚拟展馆:借助互联网建立虚拟数字博物馆,扩展展示空间和信息资源。

二、数字技术赋能非遗网络平台

1.非遗数字网络

基于互联网技术,搭建非遗网络平台是目前非遗档案和数据库建设的重要途径。以数字博物馆形式来展示非遗,具有数字博物馆所具有的一般特性,如信息实体虚拟化、信息资源数字化、信息传递网络化、信息利用共享化、信息提供智能化、信息展示多样化等。[10]14

具体来说,通过实景模拟、立体展现、沉浸体验等形式,把线下实体博物馆“搬”到互联网上来,让用户只需运用互联网就可以身临其境地欣赏珍贵典藏,更加方便快捷地了解相关知识,[11]而数字非遗博物馆让存在于人们日常生产生活过程中的各类非物质文化遗产项目“活起来”,通过链接、数据库和搜索引擎技术的运用,方便使用者检索获取相关资料。

2.全国性的线上非遗平台

2011 年是我国数字博物馆建设的开局之年,建立了数字敦煌博物馆。此后,一系列数字博物馆陆续建立起来,如:2012 年,百度百科博物馆计划上线,并陆续推出数字化文博展示区、VR 全景体验区以及数字藏品等,2018 年还推出了“中国文博数字化成果展”,借助多种技术展现中国文博之美;2016 年,国家博物馆数字展厅启用,至2022 年共计上线75 个数字展厅,借助VR 全景技术,一批线下重要展出都可以在线上回顾观看。

在非遗线上博物馆中,敦煌非物质文化遗产数据库建设较早并形成体系,它将敦煌曲子戏、敦煌彩塑制作、敦煌舞、敦煌民歌等该市列入国家、省市县级的非物质文化遗产和抢救挖掘的非遗线索全部“数字化”。自2009 年开始,共抢救挖掘整理非遗线索300 多条、文字资料百余万字,图片资料8000 余幅、音视频资料9000 多分钟,成功申报国际级非遗1 项、甘肃省级14 项、酒泉市级52 项、敦煌市级68项。[12]该网站对地理环境、历史渊源、传承谱系、存续状况、重要价值、保护计划等都做了相关信息梳理。

在国家级层面,中国非物质文化遗产网·中国非物质文化遗产数字博物馆是根据《国务院关于加强文化遗产保护的通知》精神,由中国艺术研究院(中国非物质文化遗产保护中心)主办的公益性非物质文化遗产保护专业网站,包括政策、资讯、资源、学术、百科等多个板块,同时链接了相关展览、影音、图集、H5 等新的数字化展示方式。非遗人之家(https://www.fyrhome.cn)由中国非物质文化遗产保护协会和中国数字文化集团创立,设有专门的非遗数字体验板块,以VR 看展和图片看展的方式,呈现全国各地的非遗博物馆或展览馆;[13]2022 年6 月,国务院《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》发布不到一月,由中国工艺美术馆、中国非物质文化遗产馆举办的首届“非遗馆里话非遗——文化数字化背景下非遗保护与教育”在非遗人之家官方和抖音账号同步播出,探讨在实施国家文化数字化战略背景下非遗的保护与教育问题。

皮影数字博物馆于2007 年建成,以“以中国美术学院民艺博物馆馆藏皮影为依托,通过图文、影音和动画等形式展现作为物质文化遗产的皮影和作为非物质文化遗产的皮影戏;充分利用现代信息技术,对皮影领域的相关资料进行数字化采集、管理并实现永久保存”[14]。皮影数字博物馆从皮影的艺术特色、起源发展、皮影功能、地方特色等方面对皮影艺术进行了全方位介绍,主要呈现如下亮点:将学术与科普、知识性与趣味性有机结合;作为专题性科普网站面向大众,内容完备、界面友好、资料翔实、检索方便;具备良好的可扩展性,可发展为资源型网站,强调信息的数字化采集功能,同时具有数字传播的可能性。

3.地方非遗线上平台

各省的非物质文化遗产保护中心从某种意义上,集信息集成、发布、传播于一体,都具有初代数字博物馆的形态。

在国家和地方政府的政策支持下,各地的非物质文化遗产保护中心都建立了相关网站,形成信息检索型的非遗线上平台。在各省和直辖市层面,上海市非物质文化遗产网(https://www.ichshanghai.cn)设立有非遗影像、网上展厅等栏目。贵州非物质文化遗产保护中心(http://www.gzfwz.org.cn),设置包括政策法规、传承人名录、非遗产品等板块。江苏非物质文化遗产中心(http://www.jsfybh.com)还设置了网上展厅、非遗线上课堂等板块。山东省非物质文化遗产保护中心(http://www.sdfeiyi.org)也设置有网上展厅、非遗映像栏目。2022 年,甘肃省文旅厅与腾讯云联合打造了“甘肃非物质文化遗产大数据平台”(https://gansuich.cn),汇集了630 项甘肃省国家、省、市、县级非物质文化遗产,特别是其“非遗地图”功能以互动效果分别呈现了相关统计数据,包括知识图谱、传承人信息以及音视频资料等。

在地市级层面,杭州市非物质文化遗产网(http://fymy.zjhzart.cn)除常规政策、名录、申报等栏目外,还设置了视听园地等特色栏目。宁波市非物质文化遗产网(https://www.ihningbo.cn)设置了非遗剧场栏目。广州市非物质文化遗产保护中心(www.ichgz.com)有专门的数字资源,包括视频、图集、音频等。再到市县一级的非遗保护中心则是依托市县一级文化馆开展相关线上信息发布、展示、传播工作。(见表2)

表2 地方非遗线上平台示例

上述数字非遗博物馆可以看作基于互联网的数字博物馆,更强调信息的全面展示、注重内容传播的广泛性。

三、数字赋能沉浸式非遗博物馆

1.数字非遗空间数字技术手段

随着数字经济和体验经济的发展,更多的线下博物馆在场馆空间内还强调利用数字技术复原、打造出有趣的虚拟场景,强调沉浸式、互动式体验,使用3D、混合现实技术等全面展示非遗及相关的民俗民风,通过语音导览,短视频和图片等视觉信息,并辅以动人的叙事,帮助观众获得沉浸式体验,吸引观众投入到对非遗内容的关注中。

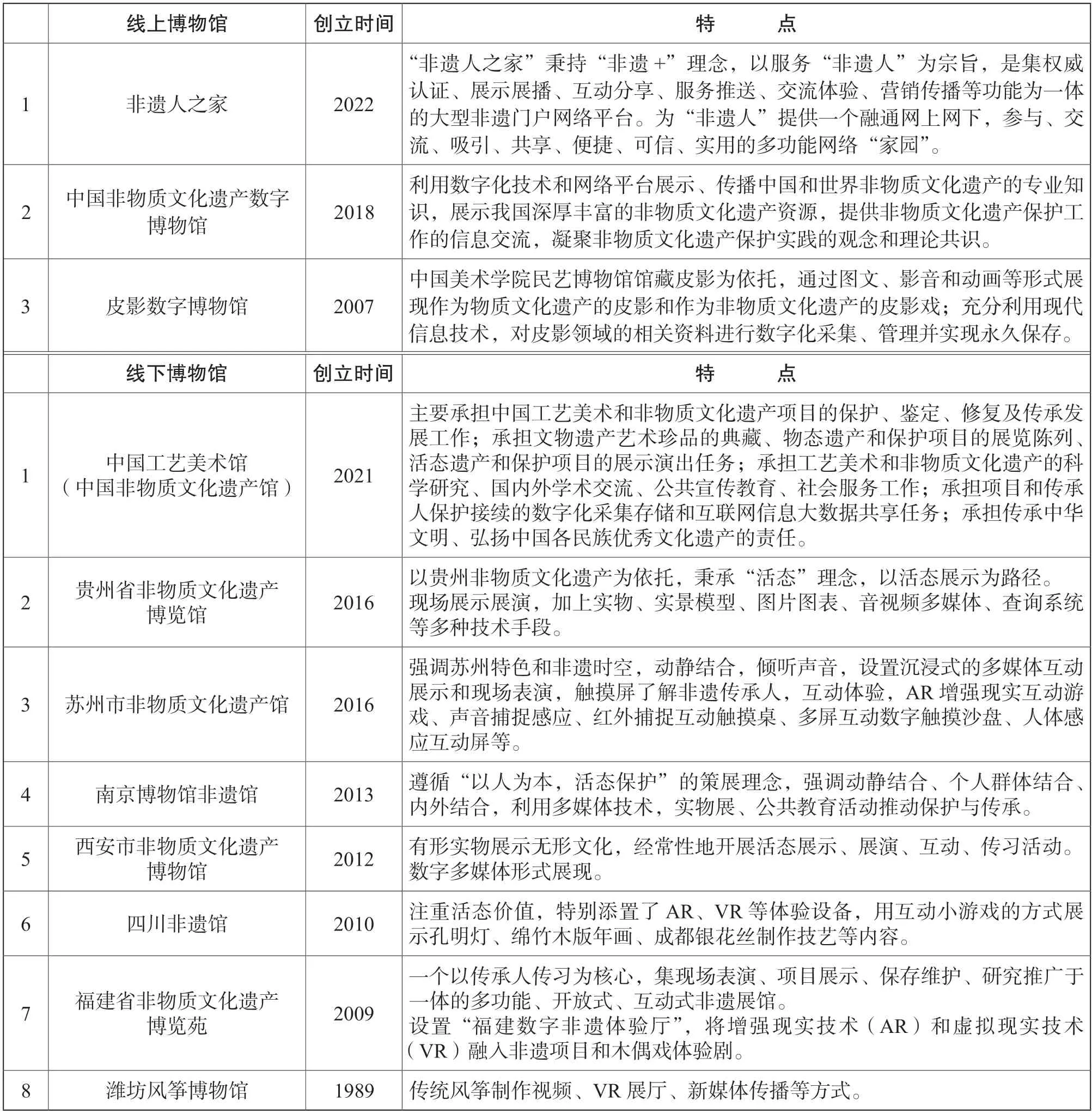

目前数字非遗博物馆的主要形式包括线上影音、动画、H5 等形式,线下博物馆的数字应用包括LED 大屏、多媒体、混合现实体验设备、互动游戏、触摸屏、声音捕捉、人体感应设备等数字技术(见表3)。

表3 全国数字非遗博物馆范例

如2021 年启动的“国家级非遗炕围画数字博物馆·襄垣”就是数字赋能非遗保护的一个代表性案例。襄垣县非物质文化遗产保护协会从2020 年开始策划坑围画数字博物馆,数字化再现“炕围画的活态空间”,创造虚拟的炕围画博物馆。馆方通过现场采风和资料收集,选取襄垣地区有代表性的特色自然环境、民居建筑、民俗场景等,创作出炕围画数字馆,再现太行山文化、襄垣特色的民居建筑群和民俗场景。[15]其主要呈现如下亮点:实现从封闭空间向多维开放展示转变;从单一物态呈现到数字化展示转变;从单一视觉呈现到交互式展示转变;通过新媒体、传统媒体进行广泛宣传,包括自媒体扩散和直播引流,进行全媒体展示。

2.场景式地方数字非遗空间

如表3 所示,全国各省市的非遗保护中心在建设非遗数字空间方面,不仅有信息丰富的网站平台,同时也在结合线下资源,开发相应线上数字非遗空间,并在线下空间借助沉浸式数字技术,让非遗展览的数字化叙事更具有真实感,呈现方式也更多元化。在线上线下的非遗空间,非遗叙事的载体不仅包括图文、音视频,还包括全息投影、混合现实等数字技术的手段,实现从单一视觉到交互式展示的转变。

在众多地方非遗博物馆中主要分为两种形式:

一种是和博物馆合作,如南京博物院就较早就专门设立了非遗馆,通过多媒体数字资料、现场活动等活态展示民俗活动、传统手工艺及口头表演等,为非物质文化遗产保护工作提供了永久的载体,也让更多受众切身感受到非物质文化遗产的独特魅力。这种形式可以借助博物馆的专业力量,以及成形的技术给予非遗创新展示,同时博物馆的观众也是非遗保护和传承的目标受众群,实现了有效传播非遗的作用。

另一种是独立设立非遗场馆,如建立于2016 年的苏州非物质文化遗产馆为全新建筑,馆内策展投资2500 万元,以八大科技展项动态还原非遗项目,包括异形LED 屏幕、多通道融合视频播放系统、AR 增强现实互动游戏、声音捕捉感应、红外捕捉互动触摸桌、多屏互动数字沙盘应用展示、可触摸互动透明屏应用展示、人体感应互动屏应用展示等新兴科学技术。整个展览打破常规的分类设置,而是形成场景式叙事,从“光耀历史的一刻”“市井生活的一天”“岁时节令的一年”“人生礼仪的一生”和“生态苏州的一城”全新视角介绍苏州非遗项目,真正实现了本真性、活态化展示。这种形式完全另起炉灶,在展陈空间上全新规划,在展陈理念上强调“苏州特色”和“非遗时空”,成为吸引国内外游客的一个地方特色文化场馆。潍坊风筝博物馆是以风筝为主题的独立非遗场馆,应用AR、VR技术,营造风筝放飞的真实场景,让游客戴上头盔等设备,在虚拟的场景中感受放风筝的乐趣,将风筝的相关历史故事、传说以三维技术展现出来,让参观者更有沉浸感地感受、了解潍坊风筝文化。[16]独立非遗场馆是在政府设立非遗保护中心组织架构的情况下,可以开展独立运营,进行全新规划,并启用最新的数字化和信息化技术,应用最新的策展理念讲述非遗故事,同时开展相应的活动宣传的有效空间和手段,是城市文化治理中的一个新的策略。

苏州市非遗文化遗产馆、四川非遗馆、福建省博览苑是地方非遗特色馆建设的典型案例。上述展馆全新规划,以主题呈现和技术赋能的方式为观众带来了与众不同的非遗体验。联合国教科文组织提出的《保护非物质文化遗产公约》强调要引入和发展参与式方法,展示非物质文化遗产是不断演进的鲜活遗产。通过发展有利于传承知识和技能的文化场所,不仅能保存非物质文化遗产本身,而且给非物质文化遗产的生产、生活环境提供了全方位的展示,另外也促进了代际对话。

无论是在博物馆中的非遗馆,还是独立的非遗馆,地方政府以及相关文化组织都可以结合地方非遗文化与社区营造,使得传统文化、城市IP 和创意文化根植于人和土地的关系,而成为地区重要的文化发展策略,而数字化技术让各种元素以及各方利益在信息层面、传播层面有了广泛连接的可能。

3.非遗数字博物馆的特点

综上,不同类型的非遗项目在数字化展示中形成了不同形式的创新路径,比如传统文化类非遗的数字动画创新运用、传统技艺类非遗的交互式创新运用、传统表演类非遗的虚拟仿真创新应用以及移动终端的智慧展示应用等。[17]在非遗的数字展示空间中,强调体验性、互动性、参与性、沉浸式以及时间延展性等特点,传统的非遗时空转换为了混合时空,拓展了非遗的传播可及性、共创性和形态转换可能性。

杨红认为非遗数字博物馆较之传统实体博物馆,具有三个优点:[18]

不拘泥于非遗项目有关工具、制成品等实体的有限展示,可以利用三维影像、虚拟现实、多媒体等各类新技术立体、动态、高保真甚至展示活态技艺;数字博物馆不影响传承人正常的生产生活,通过数字形式记录传承常态;依托互联网,扩展了传播的时空范围。

换而言之,从非遗本身的特质看,非遗数字博物馆给予了非物质文化遗产更广阔的时空平台;从文化发展的角度看,非遗数字博物馆更好地保留了文化记忆,形成了物质层面的精神家园,借助数字化技术,与受众保持了更多的连接;从国家和都市治理的角度看,非遗数字博物馆的建设是文化与经济发展新一轮的驱动力,可以从供给处改革推动文化基础设施的建设。

四、存在问题与未来发展

尽管目前全国在博物馆与数字非遗的建设方面开展了不少卓有成效的工作,但也看到了不少问题,比如:技术壁垒、重复建档、文化资源外泄、商业冲击、缺少长期维护等问题。[19]

一些网上的非遗数字博物馆因为技术维护问题,出现无法打开的现象,造成前期宣传热闹,后期无人问津。此外,数字技术更新迭代较快,不少省市的数字非遗网站还停留在静态展示部分,相对简单单调,同质化也比较严重。线下博物馆的数字互动部分也因为维护成本较高,存在不能持久服务观众的问题。

非物质文化遗产在博物馆领域的发展还需要各界人士创造性转化和创新性传承,为非物质文化遗产的数字化展示开发更多形式。同时除了主政部门的努力,还需要社会各界积极参与,将非物质文化遗产转化为更有价值的IP,形成可持续性发展。

此外,在数字非遗博物馆的建设方面,也应该强调参与式保护,以非遗传承人为主体,激发和鼓励非遗传承人以及拥有者的深度参与,而不只是展演式地呈现非遗项目。从文化传承角度讲,应通过数字技术建立非遗展品、非遗传承人、生活习俗和地域文化之间的深度关联,以推动数字非遗传承的深入发展。

——围棋