瀛海遗珠:新加坡华人陈之初藏中国近现代书画研究

刘康琳

(集美大学 美术与设计学院,福建 厦门 361021)

陈之初(1911—1983 年),原署兆藩,是20 世纪新加坡华人。他以经商起家,在远离中国艺术创作中心的新加坡建立中国艺术收藏事业,于东南亚声名远扬。作为新加坡华人藏家,其收藏活动一定程度代表了南洋华人在特殊历史时期的文化情结与审美倾向,也隐含着20 世纪中外美术交流的珍贵历史片段,无论是对中国近现代美术史还是对文化史研究,都具有一定的价值。

陈之初出生于新加坡,4 至17 岁在家乡广东潮安接受教育,因而受中华传统文化影响颇深。他自幼热爱绘画,在潮安小学会考时,国画一科曾冠优全县。①刘平衡《香雪庄主陈之初先生》,《雄狮美术》(台湾)1982 年第12 期,第56-58 页。青年时再次南渡,侨居星洲。初在林树森店里任学徒,后自立门户,经营南洋土产如咖啡、树胶、胡椒等,到第二次世界大战爆发前已资本雄厚。②陈家鹏《儒商陈之初传略》,见潮安县(今广东省潮州市潮安区)政协文史委员会编《潮安文史》(第4 辑),1999 年,第91-92 页。陈之初收藏起步于20 世纪30 年代末,堂号香雪庄,取“梅花清香”之意。③宋代张炎《疏影·梅影》一词中有“做弄得、酒醒天寒,空对一庭香雪”,以“香雪”比喻梅之清香洁白。所藏包括书画、陶瓷、端砚、印章、铜器、紫砂、竹刻、碑帖等,规模质量在20 世纪与百扇斋、虚白斋、袖海楼④百扇斋是黄曼士(1890—1963 年)藏斋,收藏约起步于20 世纪20 年代,因喜好收藏扇面而得名。主人黄曼士曾手写过5 份《百扇斋藏画目录》。虚白斋是刘作筹(1911—1993 年)藏斋,收藏起步于20 世纪40 年代。其曾将所藏明清书画借展上海博物馆,日本二玄社为其出版有《虚白斋藏书画选》。1989 年其将收藏悉数捐赠给香港艺术馆。袖海楼是杨启霖(1917—1998 年)藏斋,收藏起步于20 世纪50 年代。藏品由第二代藏家杨应群继承。新加坡亚洲文明博物馆、新加坡国家美术馆曾先后为袖海楼收藏举办展览。齐名于星洲。收藏之余他亦研习书法⑤陈之初研习各体,曾自创“五色书”“彩墨书”。1979 年以香雪庄之名出版《陈之初书法》。1982 年3 月在新加坡国家博物院举办书法展览后出版《陈之初书法》(二集)。同年11 月在中国台湾历史博物馆展出其本人书法作品与香雪庄珍藏精品。现新加坡亚洲文明博物馆、中国台湾华冈博物馆均有陈之初书法作品收藏。。1976 年被新加坡中华美术研究会聘为名誉会长。⑥施香沱《会史》,见黄建斌等编《新加坡中华美术研究会四十五周年纪念刊》,新加坡中华美术研究会,1980 年,第4-7 页。1982 年,作为新加坡中华书学研究会顾问,在新加坡国家博物院举办个人书法展览。⑦新加坡中华书学协会编《新加坡中华书学协会二十年》,1988 年,第51 页。新加坡中华书学研究会为今新加坡书法家协会前身。1968 年成立,名“新加坡中华书画研究会”,1979 年改为“新加坡中华书学研究会”,1983年为“新加坡中华书学协会”,1996 年为“新加坡书法家协会”。1983 年去世。

在他40 余年的收藏历程中,齐白石曾为其刻印。⑧1981 年陈之初香雪庄出版《香雪庄藏印》(非卖品),即有齐白石为其所刻“陈之初印”“香雪庄”等。现新加坡亚洲文明博物馆亦收藏了这本印集。徐悲鸿多有赠画,并与之保持通信。张大千、黄君璧到新加坡曾参观其藏斋。刘海粟也曾表示:“陈之初先生精鉴赏,富收藏,嘱画当有以报命。”⑨刘海粟《刘海粟致刘抗函》(1980 年11 月20 日),见王欣、季晓蕙主编《刘海粟刘抗师友书信录》(下),西泠印社出版社,2018 年,第249 页。藏品质量获得了多方认可,曾有《香雪庄书画选辑》(1950 年)、《任伯年画集》(1953 年)、《香雪庄藏砂壶》(1978 年)、《香雪庄藏印》(1981 年)等出版。⑩《香雪庄书画选辑》为1950 年新加坡中国学会主办陈之初先生珍藏古今书画展览会特刊,新加坡中国学会出版。《香雪庄藏砂壶》为饶宗颐编著,1978 年在新加坡出版。《任伯年画集》《香雪庄藏印》均由陈之初香雪庄出版,为非卖品,后者收录齐白石印章48 方。然陈之初去世后,香雪庄旧藏经过连续多年不断释出,已大量流散。⑪20 世纪80 年代开始,部分香雪庄旧藏流入美国纽约、中国香港等拍卖市场。2004 年前后,更有大量收藏回流到北京、上海、云南等拍卖现场。

2000 年起,新加坡亚洲文明博物馆收到陈之初家属的多次捐赠,总数累计130 余件。20 年来该馆为这批藏品举办过4 次展览,即陈之初书画作品珍藏展(2002 年6 月19 日—2003 年9 月15 日)、香雪庄珍藏——陈之初捐赠书画与陶瓷展(2003 年11 月18 日—2004 年4 月26 日)、香雪庄珍藏展——最新捐赠亚洲文明博物馆(2006 年11 月15 日—2007 年3 月18 日)、水墨情——又逢香雪庄(2019 年11 月8 日—2020 年4 月26 日),陈之初收藏逐渐重回人们视野。实际上,除相关展览图录出版外,新加坡华人艺术家刘抗、中国台湾历史博物馆馆员刘平衡、日本学者西岛慎一、新加坡南洋理工大学教授衣若芬等已先后为陈之初香雪庄撰文,即刘抗《读陈之初珍藏书画归来》(1950 年)、《东南亚名收藏家陈之初先生》(1977 年),刘平衡《香雪庄主陈之初先生》(1982 年),西岛慎一《香雪庄主陈之初》(堀川英嗣、王亚峰译,2018 年),衣若芬《陈之初香雪庄旧藏任伯年<八仙图>的文图学解读》(2022 年)。但总体来说,学界对陈之初及其艺术收藏仍缺乏关注,对其收藏缘起、藏品规模及流转情况等认识终不清晰,对其收藏动机与所反映的海外华人文化心理等分析不够。基于此,本文聚焦于陈之初的书画收藏,在考察其收藏面貌的基础上,观照南洋华人的特殊文化身份,以及其对中国文化的选择与认同,进而揭示其藏品和收藏活动本身价值。

一、陈之初与徐悲鸿

徐悲鸿与星洲结缘极深。他曾一生7 次过星洲,4 次为途经,3 次作了或长或短的停留。⑫华天雪《一段确定与不确定的历史——徐悲鸿在星马》,见华天雪《徐悲鸿论稿》,山东画报出版社,2014 年,第134 页。1939 年初,徐悲鸿从中国香港出发,在新加坡、印度、马来西亚等地游历、避难三年,星洲一地即累计寓居17 个月之久。⑬1939—1941 年徐悲鸿动线:中国香港—新加坡(1939 年1 月9 日至11 月18 日)—印度(1939 年12 月6 日至1940 年12 月13 日)—新加坡(1940 年12 月13 日至1941 年1 月7 日)—马来西亚(1941 年1 月7 日至6月下旬)—新加坡(1941 年6 月下旬至1941 年12 月)—缅甸(1941 年12 月太平洋战争爆发,经海路到缅甸)—中国重庆(1942 年夏经中国云南返重庆)。参见姚梦桐《徐悲鸿:从新加坡战前(1939—1941)华文日报所刊载资料看其在海外的美术活动》,姚梦桐《新加坡战前华人美术史论集》,新加坡亚洲研究学会,1992 年,第98-108 页。此时距离陈之初1927 年左右定居星岛已逾10 年。在徐悲鸿到来前,诸多中国艺术家已陆续南来办展。这使陈之初经商之余,获得了不少中国名家真迹的观摩机会,艺术鉴赏品位与收藏资本皆与日俱增。

据目前掌握资料,陈之初对中国书画收藏的兴趣可追溯到1939 年3 月徐悲鸿在新加坡举办筹赈展览时期。为募集更多赈济款,徐悲鸿在新加坡的展览采用了出售筹赈画券的形式,并为其“热门”杰作——《九方皋》《广西三杰》等印制画片发售,得到了新加坡华人的踊跃认购。在1939 年3 月21 日《南洋商报》公布的一组认购名单中,即有陈之初的姓名。他购得徐悲鸿《田横五百士》作品画片,“一张叻币五元”⑭《悲鸿大师筹赈画展照片画购者踊跃》,《南洋商报》1939 年3 月21 日。。二人缘分便从这一时期开始。

现新加坡亚洲文明博物馆香雪庄旧藏中,属徐悲鸿作品数量最多,质量上乘。9件书画中,3 件有徐悲鸿为其上款。其中《柳鹊》一作题写道:“之初先生雅教,廿八年中秋悲鸿写。”可见3 月份展览结束后,二人仍有来往。这批捐赠徐画中,《双马图》《受天百禄图》2 幅为同类作品之佳作,陈之初钟爱不已,曾并列书房左右(图1)。另有精品收藏之《边寿民书画册》显示有徐悲鸿题跋。⑮现亚洲文明博物馆香雪庄旧藏之《边寿民书画册》,徐悲鸿题跋于1947 年。据跋文分析,应是徐悲鸿为当时书画册主人李时霖而题。最终该作转入陈之初香雪庄,笔者推测应与徐悲鸿、黄曼士有关。以上可作二人交游之见证。

2004 年上海朵云轩春拍近现代书画专场,上拍了一组徐悲鸿《任伯年评传》手稿,附徐悲鸿致陈之初信札9 通。⑯这组拍品还包括徐悲鸿致苏乾英信札1 通、廖静文致陈之初信札7 通及相关信封5 幅。拍品经廖静文鉴定为真迹。2004 年在上海朵云轩被成功拍下后,2008 年又出现在北京保利春拍“中国近现代书画日场”,有相关拍卖图录出版。徐、陈二人交往的诸多细节,经过半个多世纪的尘封终展现于世人前。依书信内容判断,其应写于1950 至1951 年。通信期间,陈之初又至少获得徐悲鸿画作2 件。相关内容摘录如下:

(1950 年10 月2 日)之初先生惠鉴……雅命作画,现在太忙,精力亦不如前。先生又精赏鉴,不比寻常酬应。弟之作品十年前较胜今日。因从1943 起患病(血压高),1946 做校长至今,进步既少而作画时间又少,但较精之作因敝帚自珍关系,至今保存。猫、白鹅皆有佳幅,先生倘见爱,可以割去,照样再画不可能矣。向例一百美金一张,可合新加坡币。古书画在年关或新年可能有很多机会,最好先生存款于北京友人处,颇多麻烦。先生今日所藏已为大幸矣!⑰1950 年10 月2 日《徐悲鸿致陈之初函》,参见北京保利2008 年春拍“中国近现代书画日场”图录。如无特别说明,本文所引《徐悲鸿致陈之初函》均出自该图录。

(1950 年12 月10 日)之初先生惠鉴,得手教,旋又得寄款港币二千元。鹅尚在,双猫则在上月为一外人购去,弟当另写一幅以酬知己也(大约在一月以内)。

(1951 年1 月23 日)……群鹅一幅,另喜鹊梅花一幅(奉寄),皆托带苏乾英先生⑱苏乾英(1909—1996 年),广东潮州人。早年毕业于韩山师范专科学校,18 岁时曾往新加坡、印度尼西亚谋生,1929 年回国,就读于上海国立暨南大学文学院历史系,1933 年毕业后留校当助教,1944 年被聘为教授,主讲亚洲史,从事文史有关方面的学术研究。见张玉春编《百年暨南人物志》,暨南大学出版社,2006 年,第315 页。代转(因超过一尺五寸不能寄且不得挂号)。又猫一幅,寒假内写出送沪裱成,仍托苏君转奉。

(1951 年4 月23 日)……弟因忙尚未能将雅命之懒猫写就,兹便中捡出旧日过沪与汪亚尘兄合作之小猫奉赠,候至五月内必为写出,以赎吾延期之过。

(1951 年4 月29 日)……月前偶然试笔得奔马一纸,尚不恶,□寄知己。⑲1951 年4 月23 日、1951 年4 月29 日《徐悲鸿致陈之初函》,内容由笔者根据信件图片辨读。

以上记录充分说明,陈之初曾直接从徐悲鸿处购画。因“雅命”难辞,陈之初又“精鉴赏”,徐悲鸿以港币2000 元割爱“较精之作”,为陈之初转去“群鹅”“喜鹊梅花”2 件。而“与汪亚尘兄合作之小猫”及“奔马”2 件是否寄出,待进一步考证。从信中“古书画在年关或新年可能有很多机会,最好先生存款于北京友人处”可以推测,陈之初可能也托徐悲鸿为其香雪庄搜寻古画佳作。

徐悲鸿对陈之初最大的影响在于艺术审美的感染。徐悲鸿对任伯年推崇有加,曾表示:“近代画之巨匠,固当推任伯年为第一”⑳徐悲鸿《论中国画》,见王震编《徐悲鸿文集》,上海画报出版社,2005 年,第95 页。张安治在此文《后记》中曰:“此稿写作时期应在1933 至1934 年”。。1939 年12月他在致星洲友人的一封信中还说道:“明年为任伯年入世百年祭,弟将在国际间为举办展览与宣传。”㉑徐悲鸿《致星洲友人》,见《星洲日报》1940 年1 月11 日。陈之初受其影响颇深,连年搜集任伯年作品。

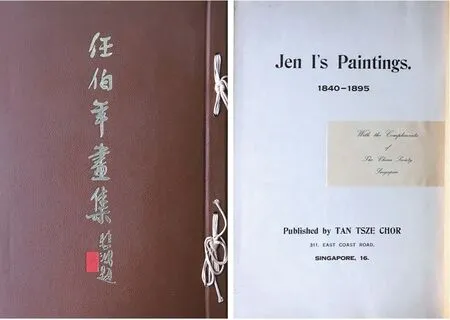

1950 年左右,陈之初收藏之任画已逾百件㉒据《任伯年画集》(1953 年陈之初香雪庄出版)中《编后赘言》记载:“香雪庄主人陈之初,喜爱任伯年画,连年搜求购买,得任画逾百,经精赏鉴别,去芜存华,集得真品百帧,影像付梓。”,有意将其付梓。徐悲鸿《任伯年评传》(完成于1950 年冬)即特为此撰。他写道:“今陈之初先生独具真赏,力致伯年精品如许,且为刊印,发扬国光。吾故倾吾积蕴,广为搜集附之,并博采史材,为之评传。”㉓徐悲鸿《任伯年评传》,见陈之初《任伯年画集》,香雪庄,1953 年,第3 页。最终《任伯年画集》于1953 年出版(图2),由陈之初自资刊印,徐悲鸿之评传作为序文首次发表。

图2 《任伯年画集》封面、书名页,1953 年,香雪庄出版

前文所述徐悲鸿致陈之初多通信札,其实主要是为联系此集出版一事。从信札内容可知,徐悲鸿前后付出不少心力:

(1950 年12 月10 日)……伯年画序文正在起草中,尚有伯年像乃弟二十年来尚未完工之作(像片借自伯年之子堇叔三十年前)将写就,摄出奉寄。此文弟当精心写之,为一中国近代第一画家评传。

(1951 年1 月12 日)之初先生,我现正写任伯年评传,匪止伯年画集序。最近我尚得上海消息,伯年曾写过一三友图,己亦在内。现在设法求得一照片,恐须在寒假时,至少可得一伯年像临本(吴仲熊君手临,其继祖母乃伯年之女雨华,尚有几种照片亦须稍等时日,因为现在大家忙极)……伯年画照片甚佳,所难得者是其山水。

(1951 年3 月9 日)……弟已寄上伯年评传,来示未曾提及收函。念兹以弟藏伯年佳作摄出寄。另包奉沪上友好尚未寄来,因彼等不比吾人之热心也。闻沪上可能遇有伯年佳作,但价皆在百万以上为意。先看照片,然后定夺。

结合来信内容与画集成稿,徐悲鸿不仅“为之评传”,还多方联系素材,特别完成了《任伯年画像》,寄自藏“伯年佳作”之图片(共11 帧㉔刊印于陈之初《任伯年画集》的徐悲鸿收藏有11 帧,其中有8 帧来自同一花鸟册。)供该集发表,为陈之初《任伯年画集》出版给予了十分的支持。作为回应,陈之初请陈宗瑞协助编辑时,亦相当严谨认真。谈及拍摄工作时,陈宗瑞表示:“翻印影像,为求清晰,几倩名手”,“欲得显具作品优点之照片,多经反复摄影”,㉕陈宗瑞《编后赘言》,见陈之初《任伯年画集》,第9 页。陈宗瑞(1910—1985 年),出生于广东汕头。1929年7 月毕业于汕头私立友联中学艺术科,1929 年9 月入学上海美专西画科,因私曾两度离开上海美专,其间在汕头私立友联中学执教,并与陈文希等人创办春阳绘画研究所。第二次回上海美专后不久,便离校转学上海新华艺专。1931 年于新华艺专毕业后即赴南洋。1935 年与张汝器等人共同创立新加坡华人美术研究会,在南洋艺术学院任教20 多年。新加坡六大“先驱艺术家”之一,曾为杨启霖藏品鉴赏顾问。侧面反映出陈之初对任伯年收藏的珍视。

在二人交往中,徐悲鸿还时常对陈之初艺术收藏活动给予意见指导。在1951 年3 月11 日信(图3)中,他写道:

此函将发又得赐画并照片六纸,欣知《伯年评传》已收到,感慰之至。六画中花鸟两幅均是杰作,想先生近时收得允当称贺。最近有友人自沪携伯年大幅《五伦图》及人物《天官》,均非精品,故未与收购。因既多矣,必须求精品,否则徒然自寻烦忙之,资不足取也。且大幅尤不便搬动,除非极精,不为罗致,报先生亦明意也。㉖1951 年3 月11 日《徐悲鸿致陈之初函》,内容由笔者根据信件图片辨读。1951 年3 月11 日《徐悲鸿致陈之初函》距离3 月9 日函只隔2 天。又根据文字内容“此函将发又得赐画并照片六纸”可推断,两封不同落款日期的信为同一次寄送,因而3 月11 日信之开篇并未有“之初先生”之称呼。

在这封信落笔前,徐悲鸿可能收到陈之初新入藏品的照片,请他过目鉴赏。“六画中花鸟两幅均是杰作”是其对陈“近时”收藏的肯定。“因既多矣,必须求精品”则是对“未与收购”㉗结合前文书信可知,陈之初曾托请徐悲鸿在中国为其搜寻古画佳作。的解释,也是他对香雪庄未来收藏的建议。类似嘱咐在这批信中不止于此。㉘㉘类似内容亦可见于1951 年4 月29 日《徐悲鸿致陈之初函》:“接得手书及任伯年画影片□纸,狗幅甚好,若鸭幅、羊幅则不见精彩。以后如此等幅可以不收。因伯年终身卖画,应酬之作当不下千万幅,如不精选,将收购不尽,久则将厌倦。”因而,徐悲鸿可谓陈之初的收藏顾问,尤其对香雪庄任画收藏给予了整体把关。

陈之初与徐悲鸿的交往,过去在相关研究中少有人关注,却对陈之初收藏带来了非凡的影响,也为中国艺术在新加坡的传播带来了实质性的推动。由相关文献可见,徐悲鸿待陈之初并非一般买主,作品交易不是“一物一价”,性情所致的附带赠画也时有出现。他称赞陈之初对艺术之“热心”,肯定他的收藏品质,尽可能地给予支持。至于任画收藏与出版工作,一方面许是徐悲鸿借陈之初财力,欲保存与善待大师精品,另一方面更是对陈之初为人的认可。最终造就了后来香雪庄任画收藏之规模。

二、香雪庄书画旧藏概况

陈之初香雪庄旧藏数量丰富,种类庞杂,无法窥其全貌。其中,书画收藏数量始终在其他之上,这或许有书画质轻之缘故,却足见陈之初的审美旨趣。

谈及香雪庄书画,刘抗有言:“总数约1 400 余帧,其中三分之一是书法”,“任伯年计100 余幅,齐白石70 次之,徐悲鸿50 余又次之,溥濡、王一亭各50……吴昌硕、黄宾虹各10 余件,其他作家三五帧不等”㉙刘抗《东南亚名收藏家陈之初先生》,见《艺术家》(台湾)1977 年总第23 期,第46-47 页。,西岛慎一则称:“任伯年的画达二百五十幅……吴昌硕书画就有三十幅,齐白石五十幅”㉚西岛慎一《香雪庄主陈之初》,堀川英嗣、王亚峰译,见《书法》2018 年第12 期,第86-87 页。,可想其规模体系之大。但二者描述存在明显偏差,因此,拥有确切藏品名目的文献著录和捐赠信息就具有相当的参考价值。

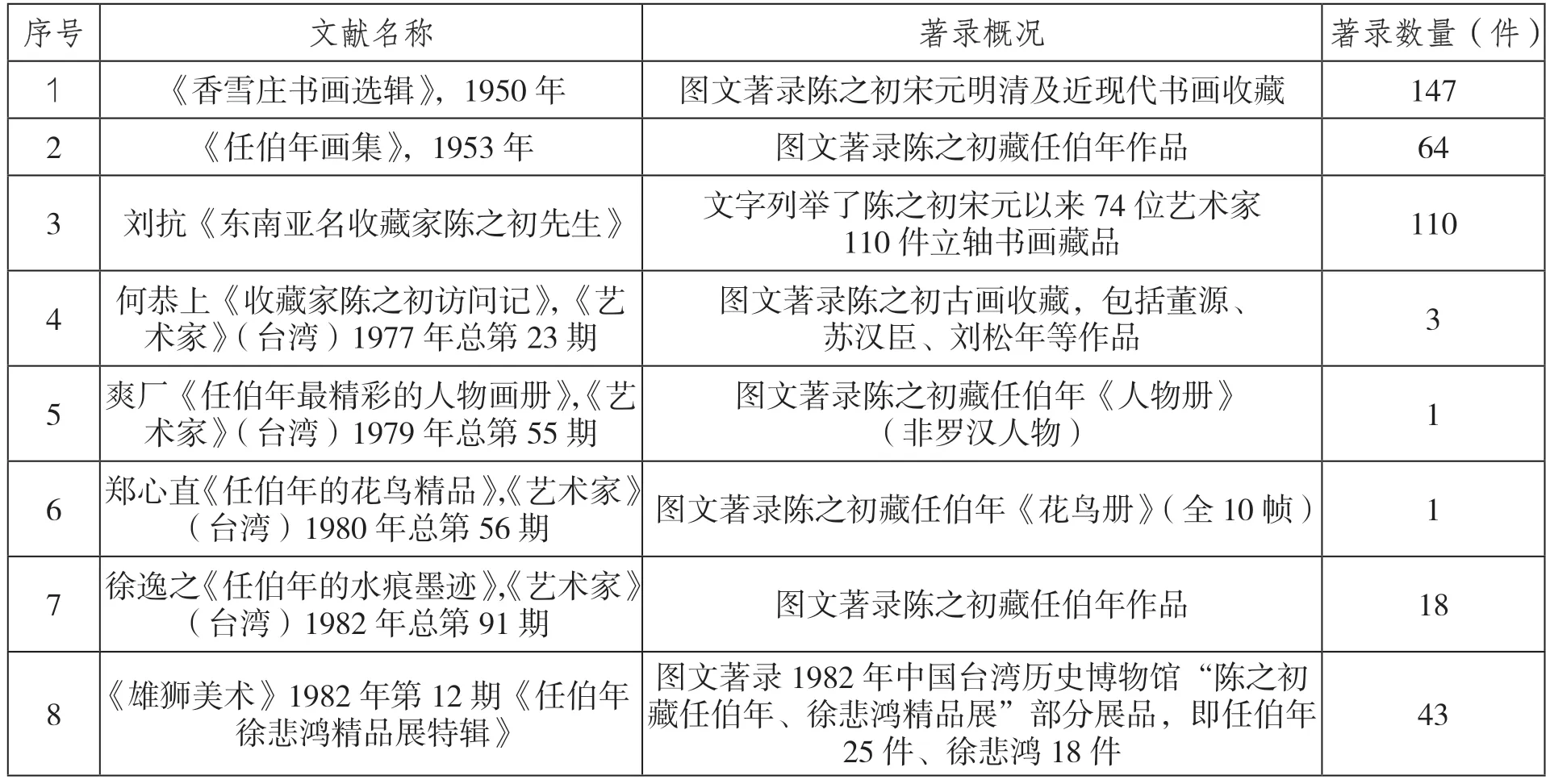

1950 年在新加坡中国学会主持下,“陈之初先生珍藏古今书画展览会”义展开幕㉛该展览为捐助马来亚大学发展基金、新加坡防痨协会及同济医院而设。,作为展览特刊的《香雪庄书画选辑》出版,收录其所藏宋元明清及近现代书画共147 件。1953 年,《任伯年画集》由香雪庄出版,收录了时香雪庄百余件任画收藏中的85 帧精心之作,合64 件(套)。㉜《任伯年画集》共收录任画图版100 帧,其中15 帧来自徐悲鸿、陈楷、黄曼士、陈景昭等的收藏,陈之初旧藏只85 帧。这85 帧,含1 套《八仙图》四条屏,1 件花鸟册页(16 页),1 件《江南风味》册页(4 页),因此该集中陈之初收藏实际应为64 件(套)。此外,中国台湾地区部分期刊如《艺术家》《雄狮美术》,早年也多次介绍和刊登了香雪庄收藏,为还原其旧藏面貌提供了重要线索。(表1㉝该表由笔者根据对应文献整理编制。选择标准为:确切著录相关藏品的作者和具体名称。若文献只提及收藏数量,没有摘录具体作品名称,则不在该表统计范围。数量以实际件数为准,册页视为1 件。)

表1 陈之初香雪庄书画旧藏的文献著录情况

根据表1 所列文献,香雪庄书画总体著录数量已达到387 件,其中任伯年、徐悲鸿藏品著录率最高。又有苏汉臣《戏枣图》,周臣《江庐远眺》,陈洪绶《采莲图》,任伯年《八仙图》《白石遗韵》《三羊图》,倪墨畊《柳荫系马》,徐悲鸿《群鹅》《双马》《懒猫》,等等,均多次出现在不同的画册或文章中,属香雪庄收藏精品。

1972 年起,陈之初及其家属又陆续将香雪庄珍藏捐赠给新加坡与中国台湾地区的文博机构。如今我们也能通过这些博物馆认识香雪庄旧藏书画。据不完全统计,这部分藏品共116 件。(表2㉞该表由笔者结合采访,并依据新加坡南洋大学李光前文物馆编印《文物汇刊》(创刊号,1972 年)、亚洲文明博物馆编《陈之初香雪庄珍藏》(2006 年),以及新加坡国立大学博物馆官网、新加坡国家文物局国家藏品数据库、中国台湾华冈博物馆《数位典藏联合目录索引》等多方资料汇集整理而成。)

表2 香雪庄书画旧藏捐赠信息表

新加坡国立大学博物馆与中国台湾华冈博物馆的相关藏品虽为陈之初生前所赠,但受赠数量最多、品级最精的是目前新加坡亚洲文明博物馆的相关收藏。这部分书画藏品共52 件,是陈之初极其珍视之作,包括边寿民的芦雁,改琦的仕女,任伯年的人物、花鸟,徐悲鸿的马,齐白石的虾,黄宾虹、溥濡的山水,以及沈尹默所书“香雪庄”斋号,等等,皆为各艺术家最擅长之题材,或与香雪庄关系最紧密,十分具有典藏意义。

总之,结合文献著录与捐赠信息,经去重后统计,香雪庄书画收藏至少还有430 件可以确定名目,包罗五代宋元以来180 位艺术家的作品,如董源、刘松年、盛懋、文征明、徐渭、恽寿平、郑板桥、吴昌硕、高剑父、齐白石等。“有以笔法线条为主者,有以水墨变幻是尚者,或重形态,或讲韵律,郁郁葱葱,不胜枚举。”㊱刘抗《东南亚名收藏家陈之初先生》,第47-48 页。其中宋院体画家、元四家、清六家、四僧、扬州八怪及京派、海派、岭南派等宗匠均汇集在内,规模体系趋于完备。通过文献著录获取其藏品信息,终究是管中窥豹,但这一收藏数据已十分可观。

三、对近现代海派之青睐

陈之初书画收藏中,虽有不少明清古书画,也不乏佳作精品,但其收藏重点及经典还在于近现代。目前所见,近现代藏品有274 件,占比最大(图4㊲该图由笔者以文献著录和捐赠信息为依据绘制而成。)。所有书画收藏,以任伯年为最大宗,共108 件。其后依次是徐悲鸿、吴昌硕、齐白石等,藏5 件以上的艺术家共10 位,仍集中于近现代(表3㊳该表由笔者以表1 文献著录和表2 捐赠信息的相关数据为基础汇编而成。)。这一收藏选择,与新加坡人文收藏环境密切相关㊴新加坡社会中国艺术收藏起步较晚,约始于19 世纪末20 世纪初,又地处海外,古书画缺乏有序的传承,收藏条件有限,鉴定人才不足。适逢“当代艺术家”来往频繁,为规避书画赝品风险,“现当代”作品成为当时新加坡藏家的主要收藏方向。,但始终离不开陈之初个人审美意趣的影响。

表3 陈之初书画收藏的艺术家分布

图4 陈之初书画收藏的年代划分(以文献著述和捐赠信息为依据)

近现代美术中,陈之初尤其青睐海派一脉,这一点在表3 中已有所显现。除任伯年、吴昌硕、王一亭、谢公展外,香雪庄也有任熊、任薰、赵之谦、虚谷、吴湖帆等作品收入。甚至受任伯年影响的徐悲鸿人物画,受吴昌硕影响的齐白石花鸟画,受改琦、费丹旭影响的张大千仕女画,均被囊括,其趣味偏好可见一斑。

海派书画在中国近现代美术史中具有举足轻重的地位,艺术家阵容浩大、风格纷杂,有“海派无派”之势,但色彩华美、富于装饰趣味的形式特点,尤受陈之初钟爱。香雪庄藏品中,任伯年《花卉翎毛册》(图版著录于《雄狮美术》1982 年第12 期《任伯年徐悲鸿精品展特辑》、吴昌硕《杏花春雨江南》(新加坡亚洲文明博物馆藏)、王一亭《鹦鸟凌霄图》(中国台湾华冈博物馆藏)、潘天寿《荷花》(新加坡亚洲文明博物馆藏)等,乃至齐白石《花草神仙》《紫藤》《红荷青蛙》(三作均藏新加坡亚洲文明博物馆),皆明显反映了这种喜好。

从创作题材来看,香雪庄藏品大体以花鸟居多,其中包括了许多具有美好寓意的作品,也有不少清雅高洁的四君子图。如:任伯年《桃花鸳鸯白头》(新加坡亚洲文明博物馆藏)象征有情人幸福美满,《三羊图》(图版著录于《任伯年画集》,香雪庄出版,1953 年)寓意三阳开泰、吉祥亨通;吴昌硕《富贵图》、《多子图》(图5)(两作均藏新加坡亚洲文明博物馆),画牡丹、石榴,寓意富贵如意、多子多福;诸闻韵、诸乐三、俞寄凡等合作之《五瑞图》(新加坡亚洲文明博物馆藏),画端午时节菖蒲、艾叶、枇杷等,意在祈福避邪。相关藏品中亦可见谢公展《菊花》(中国台湾华冈博物馆藏)、潘天寿《兰竹图》(新加坡亚洲文明博物馆藏)、吴湖帆《竹石》(图版著录于《香雪庄书画选辑》,新加坡中国学会出版,1950 年)等,咏君子坚韧、淡泊之品格。可见,面对新兴市民阶层的崛起,海派艺术家在雅俗之间的摇摆与抉择,于陈之初藏品中得到了充分的显示。

图5 吴昌硕《多子图》,1889 年,新加坡亚洲文明博物馆藏(香雪庄旧藏捐赠)

就单个艺术家而言,陈之初对任伯年作品的偏爱已于前文有所论述。这部分收藏中,《八仙图》四条屏(图6)㊵本文图片出处:图1、图5、图6,新加坡国家文物局官网;图2,https://book.kongfz.com/199067/1899746297;图3,北京保利2008 年春拍“中国近现代书画日场”图录。可谓重中之重,在陈之初《任伯年画集》编排中也居于首位。该作人物造型夸张,笔墨简逸放纵,继承发展了陈老莲之法,又极富视觉张力。八仙各自有态,超然而独立,是任画中难得的成套人物画。徐悲鸿曾表示:“计吾所知伯年杰作,首推吴仲熊藏之五尺四幅《八仙》中之韩湘、曹国舅幅……有同之初藏之《何仙姑》。”㊶徐悲鸿《任伯年评传》,见陈之初《任伯年画集》,第4 页。陈之初长子陈玉灿也曾回忆,这套《八仙图》“被先父视为珍宝”,在日本占领新加坡时期(1942—1945 年),“他把这套画作埋在外公的橡胶园里,以防画作遭到损坏”。㊷陈姗、袁惠莲《陈之初香雪庄珍藏》,新加坡亚洲文明博物馆,2006 年,第7 页。

《任伯年评传》中,徐悲鸿有言:“能画人像,方见工力”,强调了人物画之难度和重要性。受其影响,陈之初搜集了不少任伯年人物画精品。除《八仙图》外,《钟馗捉鬼》(新加坡亚洲文明博物馆藏)、《射雉图》、《白石遗韵》、《东坡操琴》、《罗汉人物册》(四作图版著录于《雄狮美术》1982 年第12 期《任伯年徐悲鸿精品展特辑》)等,都十分精妙,突出呈现了任伯年人物画笔法的炉火纯青,或怪诞扭曲,或圆润自在。并且,他由市井人物素材提取而来的写生痕迹在这些藏品中已依稀可见。

除了大量以任伯年为代表的海派收藏,陈之初香雪庄还以徐悲鸿收藏而闻名。由于二人交往密切,这部分藏品大多质量精良、流传有序,以人物画、动物画为多见。人物画包括《晨汲》《观音大士像》《钟馗》(三作图版著录于《雄狮美术》1982 年第12 期《任伯年徐悲鸿精品展特辑》)等。《晨汲》以写实主义技法入画,描绘了妇人们井口取水、攀谈的农村生活景象,人物立体,明暗对比分明。对比任伯年的人物画创作,徐悲鸿明显加重了对现实人物的观看,并提供了一套现代人物画新样式。动物题材中,《双马》(新加坡亚洲文明博物馆藏)神气雄浑,《懒猫》《双猪》(两作图版著录于《雄狮美术》1982 年第12 期《任伯年徐悲鸿精品展特辑》)、《狮子与蛇》(新加坡亚洲文明博物馆藏)皆动态天然,神色如真。

也许出于对中国近现代书画收藏体系的整体性观照,以及与个别艺术家的密切来往,陈之初也收藏了一批京派、岭南派作品,其中以齐白石、溥濡与赵少昂作品最具代表,但总体数量远不及海派。究其缘由,海派绘画设色绚丽明艳,对雅俗共赏题材的描写,对市井生活中通俗形象的关注,确实深得其心。而另一方面,海派艺术家为快速适应和满足艺术市场需求,往往创作高产,随着相关作品“市场份额”的逐渐提升,无形之间在供求关系中形成了一种市场导向。

总体来看,陈之初书画收藏选择与审美趣味更倾向于传统,因此任伯年、吴昌硕等早期海派作品及齐白石等坚持传统趣味的作品较多,而以西润中、中西融合的革新派作品,则受其艺术交游影响颇深,仅个别艺术家作品较多。徐悲鸿、赵少昂作品的收藏即印证了这一点。香雪庄书画收藏的特色面貌是主客观条件共同作用的结果。从传统到现代,从精英到大众,从高雅到世俗,从本土到融合,陈之初建立的系列收藏尤其体现了中国近现代美术的重要转型,可谓是百年书画发展的历史缩影。面临西方文化的强烈冲击,近现代中国艺术家对本民族艺术何去何从的艰难思考在陈之初收藏中能找到大量回应,这使其兼具艺术与学术价值,文化意义不言而喻。

四、收藏途径与来源考

陈之初香雪庄收藏的这些书画,有许多直接从艺术家处获取。以新加坡亚洲文明博物馆馆藏为例,黄宾虹《山水》(1950 年),赵少昂《风荷》(1949 年)、《花鸟》(1951 年),潘天寿《荷花》(1964 年),等等,均有如“之初先生属”“之初吾兄有道高论”之类落款。另赵少昂《松鸟》,有题跋道:

一九五四年余漫游英伦、法国、瑞士、意大利、荷兰各地,故举行画展,备受欢迎。此作在巴黎画展时,当众挥毫,掌声雷动。一九五四年三月返港选出,星洲检赠之初先生为大厦落成志庆。少昂于星洲。㊸陈姗、袁惠莲《陈之初香雪庄珍藏》,第121 页。

跋文不仅清晰说明了该作创作、流转及海外交流的历史,也印证了陈之初收藏的来源途径。通过这一方式获取的藏品,无论是艺术家交谊性赠画,还是藏家出资购买,基本来源可靠,这是香雪庄收藏的特色。

香雪庄另有一个特殊收藏途径,即通过展览购藏。由于南洋华人聚集,华商众多,20 世纪30 年代前后,诸多中国艺术家赴南洋新加坡等地举办展览,为宣扬文化、救济难民、支援抗战而售画筹款。他们包括何香凝、高剑父、张善孖、王济远、徐悲鸿、刘海粟等㊹20 世纪30 年代前后赴新加坡展览的艺术家主要包括李仲乾(1927 年1 月)、何香凝(1929 年11 月)、高剑父(1930年12 月)、张善孖(1935 年3 月)、王济远(1938 年4 月)、胡呈祥(1938 年8 月)、沈仪彬(1939 年1 月)、徐悲鸿(1939 年3 月)、翁占秋(1939 年6 月)、王霭多(1940 年9 月)、刘海粟(1941 年2 月)等。1937 年后,中国抗日战争全面爆发成为大部分展览筹赈的直接原因。,至少16 位。许多展品经此售出,直接丰富了南洋地区的中国美术收藏。值得注意的是,这些展览除展示艺术家自身作品外,也展示其他古今作品,何香凝展览即附展有于右任、蔡元培、谭延闿等人的书法㊺姚梦桐《何香凝在新加坡》,姚梦桐《新加坡战前华人美术史论集》,第16 页。,王霭多展览有汪声远、张剑云等人作品,刘海粟展览有徐渭、石涛、吴历、沈铨、康有为、陈师曾、吴湖帆等人的作品㊻参见《巴城(今雅加达)现代中国名画展览筹赈大会特刊》(即刘海粟在印度尼西亚雅加达举办的筹赈展特刊)之《参放品目录》。这部分展品原则上为非卖品,在印度尼西亚雅加达展览后也在新加坡展出。然而,曾有新加坡藏家刘作筹收购其中非卖品的记录。详见杜南发《虚白斋中日月长——记明清古画大藏家刘作筹先生》,《隔岸看山——书画名家访谈录》,上海书店出版社,2010 年,第124 页。。如此种种,为更多艺术家的作品流入新加坡提供了可能。

新加坡艺术市场体系尚未健全之时,此类筹赈、筹款性质的展览作为特殊历史时期的艺术交易场,具有当代艺博会的意味。据调查,该时期中国艺术家到南洋举办的展览,无论数量、密度,还是地理覆盖面、艺术家影响力等,都处于较高水平。当时新加坡的中国艺术收藏氛围较为浓厚,陈之初亦通过这一渠道进行购藏。

得益于广泛的文化交游,陈之初也从其他藏家处获得藏品。他常举办雅集宴会,与艺术同好交流心得。就目前所见,香雪庄旧藏中至少有两件作品,极有可能是陈之初经由藏家黄曼士收集而来。一件是徐悲鸿国画《人物》(1926 年,新加坡亚洲文明博物馆藏[香雪庄旧藏捐赠]),具“曼士珍藏”印款;另一件是《边寿民书画册》(年代不详,新加坡亚洲文明博物馆藏[香雪庄旧藏捐赠]),有黄曼士、徐悲鸿等人题跋。后者于1948 年从中国流转到新加坡,与李时霖㊼李时霖(1893—1980 年),字海霞,曾任中国驻外官员,与徐悲鸿为干亲。1941 年春,李时霖、徐悲鸿及黄曼士夫妇曾同游马来西亚金马仑高原。有关。此类作品通过藏家之间转赠或转卖收集而来,是为陈之初又一收藏途径。实际上,由于城市国家精小,新加坡中国艺术藏家大多彼此交好,藏品转让现象在当时新加坡收藏界十分普遍。后来袖海楼第二代藏家、杨启霖之子杨应群也曾证实:“当时本地藏家像陈之初、刘作筹、郭木松等,彼此之间都会互相转让。”㊽杜南发《杨启霖与杨应群的“袖海楼”故事》,见杜南发《隔岸看山——书画名家访谈录》,第231 页。

此外,20 世纪六七十年代,通过中国外贸出口直接购藏,也成为陈之初的一个重要收藏来源。直到20 世纪70 年代以后,新加坡艺术品一、二级市场才逐渐完善。许多南洋藏家也开始通过画廊、拍卖会购藏,其中即包括陈之初。中华书局新加坡分局在这一时期正式成立的中华画廊起到了关键的作用。

总之,中国抗日战争爆发使艺术家积极南来办展,新加坡文人雅集与收藏热潮的形成,20 世纪六七十年代的中国外贸出口等,都促进了香雪庄古今书画收藏面貌的形成。但是,无论通过哪种收藏途径,客观的历史机缘都是陈之初收藏活动的外部条件,主导其收藏行为的内因,归根结底来自他对中国艺术的热爱和对中华文化的认同。

五、藏品的社会影响及华人文化心理

陈之初香雪庄门口有一块大石刻着“雅好笔墨,只自精赏”。“雅好笔墨”如前文所述,“只自精赏”却不止于此。在几十年收藏历程中,陈之初积极展示藏品,为中华文化宣传尽“使者”之力。

陈之初举办的藏品展中,1950 年在新加坡举办的“陈之初先生珍藏古今书画展览会”,及1982 年在中国台湾历史博物馆举办的“任伯年徐悲鸿精品展”,最具影响力。前者阵容严整,质优量大,被刘抗称为“南洋有史以来的空前伟观”;后者一定程度填补了该时期中国台湾地区任、徐二人真迹展览的相对空缺,甚至以新加坡为起点促进了相关艺术的二次传播。

在《读陈之初珍藏书画归来》一文中,刘抗意将其1950 年展览与1935 年“伦敦中国艺术国际展览会”相比较,突出该展在海外宣扬中华文化的意义。他认为,当时还是“文化沙漠”的南洋,虽“已渐次地发现了些许绿洲”,“仍不能不以目前的荒芜景象而感到内心的凄凉”。此“古今书画展”便是“太阳的光辉和云雨的甘露”带来的一个盛举。他还补充道:“搜罗一件艺术品,不是有了金钱便可济事,还需要高雅的旨趣和深厚的涵养,始称完毕,而这几点陈先生是都具备的。……假如号称他为中国驻马艺术大使,想来是不会不妥的”,表达了对陈之初学养和艺术收藏的赞许,也指出其为中国艺术文化在新加坡传播所做出的巨大贡献。㊾刘抗《读陈之初珍藏书画归来》,见萧佩仪编《刘抗文集新编》,新加坡国家美术馆,2011 年,第48-50 页。

香雪庄藏品除独立办展外,也为其他展览提供赞助。如新加坡中华美术研究会1976 年举办的“扬州八怪书画展”、1977 年的“明清名家书画展”、1979 年的“吴昌硕王个簃书画展”(联合新加坡国家博物院举办),均有展品来自陈之初收藏。㊿根据新加坡中华美术研究会《会史》记载:1976 年的“扬州八怪书画展”,有44 件原作来自陈之初和陈文希、卢明德等多位藏家;1977 年的“明清名家书画展”,展出了任伯年、黄宾虹、吴昌硕、溥濡等名家画作,部分藏品由陈之初提供;1979 年的“吴昌硕王个簃书画展”,作品均向收藏家征集,陈之初与杨启霖、李氏基金、南洋商报共同捐助《吴昌硕王个簃书画集》印刷费。陈玉灿有言:“先父致力于在新加坡推广中华艺术……他有感本地年轻一代过于西化,深觉有必要让中华艺术在这片土地上延续下去。”陈玉灿《前言》,陈姗、袁惠莲《陈之初香雪庄珍藏》,第7 页。也因此,对于自资刊印的藏品集,陈之初都免费分赠各地美术院、图书馆、大专学院及爱好艺术人士,广为宣扬。

事实上,见过陈之初的人曾表示“这位商业巨子的身上,有着深浓的书卷气”何恭上《收藏家陈之初访问记》,见《艺术家》(台湾)1977 年总第23 期,第53 页。。“之初先生日常生活严肃而富雅趣,除博览群书,赏玩字画外,每日仍继续数十年不辍之临池工作,古碑今帖,轮回更替,写来浑厚质朴。”“他对太极、舞剑,也颇有心得,曾在私邸招宴朋辈时,献过身手,博得友侪的赞赏。”他“养鱼、栽兰”,庭院布置也颇有讲究,“从开畅明朗的现代化客厅里向外眺望,可见到不太遥远的峰峦起伏处,淙琤悬泉,穿岩过潭,蜿蜒而下,景色幽然,好一幅石谷的山水画!陈列书画的艺苑外边,那绿茵的尽头,插竹数丛,衬以嶙峋怪石,有的赋板桥之意,有的传石涛之神”。刘抗《东南亚名收藏家陈之初先生》,第50 页。

陈之初有一个60 多平方米的陈列室,玻璃橱窗摆着瓷器、印章和紫砂壶,墙上挂着书画。他经常更换这些作品,只要是乐意接待之人,他都会依其兴趣摆出藏品。何恭上《收藏家陈之初访问记》,第53 页。1982 年,中国台湾历史博物馆馆员刘平衡、华冈博物馆馆长陈国宁在香雪庄“饱赏历代名画达四日夜之久”刘平衡《香雪庄主陈之初先生》,第57 页。。陈之初还曾为当地美术研究会会员、学者、艺术家等提供游园、雅集及藏品观摩学习的机会,使诸多需要研究中国艺术技法、流派,甚至是分析历代绘画材质的相关人士,在香雪庄获得帮助。可以说,在新加坡成立正式美术馆之前,陈之初藏品一定程度上为艺术爱好者和研究者弥补了这份缺憾,也使香雪庄在短暂历史时期内成为新加坡私人美术馆一般的存在。

陈之初对中华文化艺术的热衷,与其在特殊时期的特定文化身份是分不开的。首先,对中华文化的认同是其华人身份的自觉体现。他常着中式长衫,练太极,舞剑,“数十年不辍之临池工作”,都是对这份认同的最好证明。其次,对中华艺术的追求是其华人身份的一种需求。受中国教育影响,中华文化为其提供了一定的情感寄托。20 世纪是中外文化碰撞与交融之期,西洋油画、水彩画亦受新加坡华人追捧。>在陈之初收藏起步的20 世纪30 年代末,新加坡中华艺术研究会举办的五届年展(1936—1940 年)总体以油画展示居多,1938 年成立的南洋美术专科学校当时也以西洋美术教学为主,并没有开设中国画系。甚至与其关系密切的徐悲鸿亦不乏油画创作,与其大量书画收藏形成鲜明反差。而香雪庄却见大量书画、瓷器、紫砂收藏,几乎没有西洋艺术踪影。这一情况普遍出现在当时新加坡同期藏斋中,说明这些具有强烈中华文化属性的艺术形式能很大程度满足他们的文化诉求。再次,陈之初还兼具华商身份。自古以来,中国封建社会的儒家思想长期压抑商贾阶层,富商大贾都希望以文化品位来提升社会形象。这种思想长期根植于海内外华人社会,也是陈之初收藏活动的另一心理写照。他的这一身份就不仅表现在为其收藏提供财力支持,还表现在为他带来商人的文化观。可见,中华文化认同和价值判断是陈之初积极宣扬中华文化的原因,也是他在海外建立中国艺术收藏的内在驱动力。

20 世纪陈之初在新加坡建立起香雪庄中国艺术收藏事业,是其自身的文化追求与多重历史机缘交织的结果。特殊的文化身份和质与量兼优的藏品,为其艺术收藏增添了诸多价值意义。陈之初书画收藏规模庞大,体系完备,以近现代绘画为最大宗,又偏好于海派一脉,整体体现了中国近现代美术发展的重要转型。尤其是他与徐悲鸿二人的交往,对任伯年作品收藏带来巨大影响。无论是艺术收藏还是主动的文化宣扬,陈之初的行为动机都真切体现了该时期南洋华人对中华文化的强烈认同。其收藏活动作为相关领域的经典案例,对中国近现代美术研究、中外文化的传播与交流、海外华侨文化心理的解读等都具有重要意义。

——从任伯年到徐悲鸿”展