乡土视角下地理跨学科主题学习的逻辑价值与案例设计

——以“惠东海龟保护区”为例

邱玉顺 叶回玉

(1.福建师范大学 地理科学学院、碳中和未来技术学院, 福建 福州 350117; 2.福建省普通教育教学研究室,福建 福州 350003)

2023年6月教育部印发《关于加强中小学地方课程和校本课程建设与管理的意见》,强调要充分挖掘当地资源的育人价值,增强义务教育课程对地方的适应性,使学生认识家乡,丰富体验。[1]《义务教育地理课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)要求跨学科主题学习要贴近学生生活实际,选取真实存在的事物和现象作为学习的主题和内容。[2]乡土视角下地理跨学科主题学习的重要性可见一斑。本文通过论述乡土视角下地理跨学科主题学习的逻辑价值,建构一般化的设计链,并以“惠东海龟保护区”为例进行实践,尝试为地理跨学科主题学习的设计与实施提供参考。

一、乡土视角下地理跨学科主题学习的逻辑价值

1.内在逻辑

(1)乡土地理课程资源是开展地理跨学科主题学习的优势内容

乡土地理课程资源(以下简称“乡土资源”)即家乡环境中,能够运用于地理教学中的一切自然地理和人文地理资源。[3]乡土资源具有综合性与生活性,包含多学科的内容,贴近真实生活,是开展地理跨学科主题学习的优势内容。

(2)地理跨学科主题学习是挖掘乡土地理课程资源的有效方式

地理跨学科主题的设计离不开真实情境,创设乡土情境的过程即挖掘、利用和开发乡土资源的过程。地理跨学科主题学习选取的内容包括生态文明建设、家乡环境与人们生活生产的变化等,体现了乡土资源的综合性与生活性。

2.外在价值

(1)强化地理课程的实践性和综合性

地理学是研究地理环境以及人类活动与地理环境关系的科学,具有综合性、实践性、区域性等特点。[4]乡土视角下地理跨学科主题学习利用乡土资源设计真实的地理问题或任务,驱动学生以地理学科知识为载体,整合与运用其他学科知识与技能来解决问题或完成任务。在实践过程中,强调综合问题的解决,顺应义务教育课程改革的趋势。

(2)培育乡土情怀和跨学科素养

乡土情怀和跨学科素养是核心素养的重要构成,符合新时代人才培养的方向。乡土视角下地理跨学科主题学习立足于乡土情境,引导学生运用跨学科思维与技能来解决真实问题或完成任务,落实跨学科素养的培养。学生在活动过程中认识家乡,热爱家乡,培养乡土情怀。

(3)提升跨学科主题学习组织适宜性

乡土资源是地理跨学科主题学习的优势载体,合理运用乡土资源能够提升地理跨学科主题学习的组织适宜性。组织适宜性的高低对于教师设计地理跨学科主题学习和学生迁移运用知识具有重要影响。

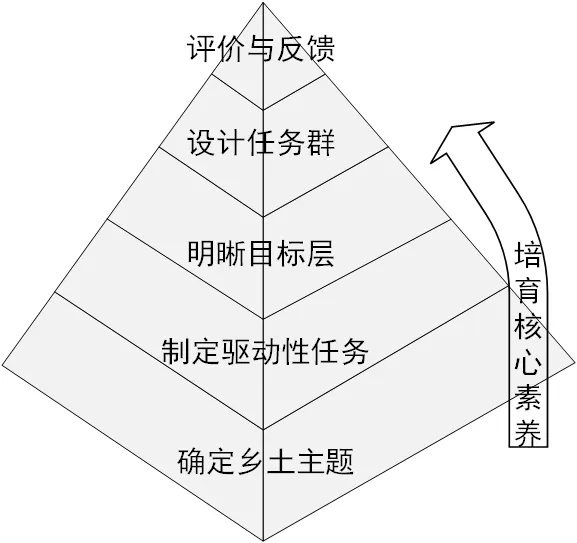

二、乡土视角下地理跨学科主题学习的设计链

建构模式化的跨学科主题学习设计链,有助于降低设计难度。乡土视角下地理跨学科主题学习设计链包括确定乡土主题、制定驱动性任务、明晰目标层、设计任务群、评价与反馈五个环节,如图1所示。[5]

图1 乡土视角下地理跨学科主题学习设计链

1.确定乡土主题

深挖乡土资源,遴选生态文明建设、环境保护、乡村振兴等内容,确定乡土主题,创设乡土情境。乡土主题具有亲切性,教师设计跨学科主题学习时得心应手,能激发学生的活动兴趣,提高活动效果。

2.制定驱动性任务

驱动性任务是围绕乡土主题,在乡土情境中整合学科内容后制定的,是贯穿整个教学环节的活动主线。驱动性任务要具有研究价值和现实意义,突出地理学科的主导性,符合学生的学习特征,发挥其在活动中的驱动作用。

3.明晰目标层

目标层是核心素养培育的落脚点。教师要以核心素养培育为导向,拆分驱动性任务,形成目标层,确保活动目标是清晰、有序、可评的。

4.设计任务群

任务群是活动内容的组织和载体。教师应根据目标层设计若干个连贯的情境任务,组成任务群,引导学生利用跨学科思维和技能来完成任务。

5.评价与反馈

评价与反馈是对跨学科主题学习预期效果的判断与反思。评价方式应当是多元的,包括过程性评价、终结性评价等。教师应根据学生的评价及时完成反馈,将跨学科主题学习的效益最大化。

三、乡土视角下地理跨学科主题学习的案例设计

惠东海龟湾是我国大陆唯一的海龟洄游产卵场和海龟自然保护区,有着“中国大陆海岸线上最后一张海龟产床”的美誉,区内建有海龟驯养中心、人工孵化房、海龟救护中心等设施,使海龟物种得以有效延续。[6]惠东海龟保护区成为维护生态环境安全的典范,是开展中学地理、道德与法治、生物学、艺术等课程的优势乡土资源,有助于培养学生热爱家乡的情感,形成人与自然和谐共生的观念。

1.驱动性任务

通过网络、图书馆等渠道收集惠东海龟保护区相关资料,认识海龟保护区的发展历程;分析海龟洄游产卵与当地位置、气候、地形等要素的联系;认识到海龟保护对于生态环境建设的重要价值,提出海龟保护的建议。

2.活动方案

(1)活动目标

结合乡土视角下地理跨学科主题学习的逻辑价值与新课标中的内容要求,确定本课例的活动目标如下:通过网络等方式查找海龟保护区的发展历程信息,在教师的引导下掌握绘制时间轴的方法,绘制海龟保护区的发展历程时间轴,感受我国生态文明建设事业的蓬勃发展;通过网络等方式搜集当地位置、气候、地形等地理要素与海龟生活习性信息,分析惠东海龟湾成为海龟洄游产卵场的原因并制作思维导图,认识到海龟湾的重要性和独特性;通过搜集相关资料,探究海龟保护的生态价值,强调海龟保护的必要性,评价海龟保护区规划的合理性和存在的问题,积极提出保护海龟的建议,树立生态文明理念。

(2)设计思路

本课例的设计思路如图2所示。

图2 设计思路

(3)任务群确定

教师引导学生围绕“为什么要建设海龟保护区”这一主题问题进行头脑风暴,依据驱动性任务,明确有价值的问题,帮助学生理清研究思路,形成任务群。具体活动内容如下:海龟保护之史——绘制保护区发展时间轴;海龟洄游之秘——设计思维导图并分析原因;海龟保护之策——提出海龟保护建议。

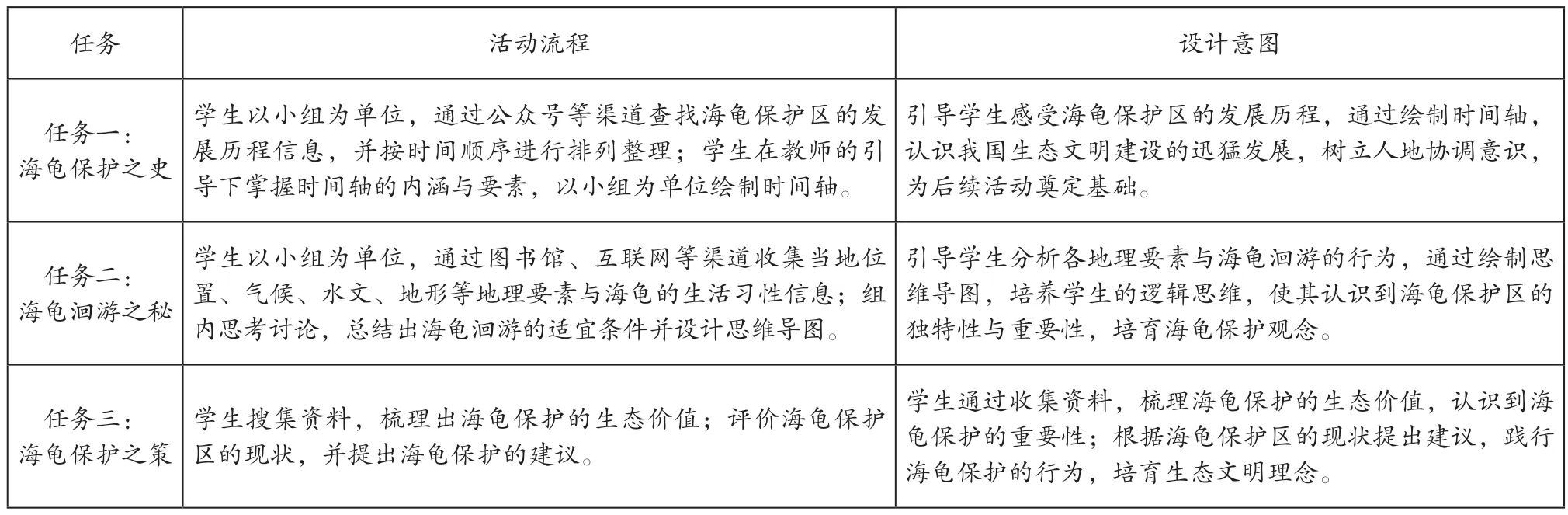

(4)任务推进与实施

本课例的任务设计如表1所示。

表1 “惠东海龟保护区”跨学科主题学习任务设计

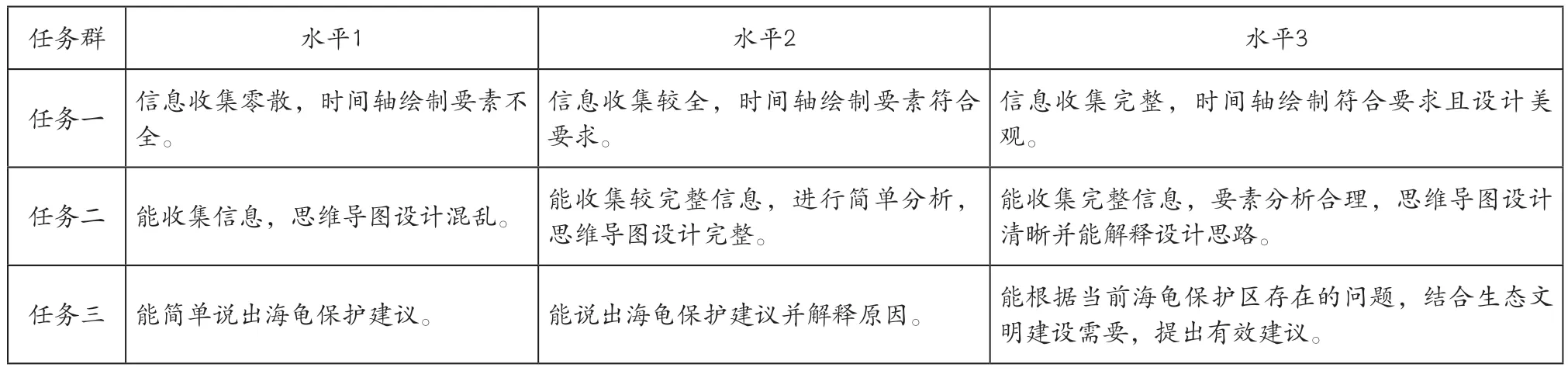

(5)成果展示与评价

教师要搭建平台并进行优秀作品的评选,让学生通过平台展示学习成果、解读设计缘由,反思作品的不足之处,在思考讨论中提升自己。本课例的学习成果评价量表如表2所示。

表2 “惠东海龟保护区”跨学科主题学习成果评价量表

3.活动评价

活动评价是对跨学科主题学习全过程的综合性评价,具体包括对学生的学习投入、学科整合、任务完成、合作学习、创新行为五方面的表现评价,如表3所示。

表3 “惠东海龟保护区”跨学科主题学习活动评价量表

四、结语

本文创设“惠东海龟保护区”的乡土情境,融入乡土资源,整合不同学科内容与技能来实现乡土视角下地理跨学科学习的设计与实施。在教学中引导学生以自主探究和小组合作的形式,从跨学科角度发现、分析、解决真实问题,实现多学科知识的整合与运用,形成认识家乡、热爱家乡的情感态度,扩展学科视野,实现核心素养的培育。