居住方式对生育意愿的影响

孙瑶瑶

[内容提要] 本文使用中国综合社会调查(CGSS)2018年数据,分析了居住状况对生育意愿的影响。研究发现,居住方式的改善有助于增强生育意愿;年龄、性别、受教育程度、户口性质、健康状况、经济水平对生育意愿有影响;住房面积、同住人数对生育意愿也有影响;然而,房产数量和配偶同住对生育意愿没有影响。因此,政府可通过积极改善住房环境,颁布利于生育环境的住房保障措施来提高生育意愿;此外,根据多人同住的高生育率趋势,要大力提倡多子多福生育观,潜移默化下影响育龄人群的生育意识。

一、引言

人口是一个国家重要的基础指标,是经济社会发展的根基。低生育现象是通过低生育率来表现,长期低生育率导致我国形成人口负增长的惯性,同时少子老龄化、青壮年劳动力严重短缺、人口结构失衡等问题也接连不断暴露并将会长期影响人口可持续发展。为了有效地避免人口低生育风险,提高生育率,自2016年全面放开二胎政策以来,2017年人口出生率只有12.43‰,相比于2016年下降了0.52‰,而2019年出生率仅有10.48‰,人口呈断崖式下跌,放开二胎政策并没有达到预期的收效。为缓解持续走低的人口现象,实现达到更替水平生育率的目标,国家于2021年实施全面放开三孩政策。

低生育率陷阱并非不可摆脱,但摆脱该陷阱的国家和地区只是少数[1]。生育意愿的改变在短时间内可能不会对社会产生消极影响,但却是在多方面,并长期性且连贯性地影响着社会的各个角落。所以要更全面地分析影响生育意愿的因素。作为影响生育水平的主要因素之一,生育意愿反映了人们的生育需求。住房影响着居民生活质量和幸福感,且作为日常生活的必需品,居住环境的不同也会对生育需求产生差异。作为生活必不可少的环节,居住与生育意愿密不可分,甚至与生育决策紧密关联。因此,可从居住方式入手研究生育意愿的影响因素。目的为及时地预测未来生育状况,使我国摆脱低生育率陷阱的隐患。

二、文献综述

生育意愿是包括“生育数量、生育性别、生育时间”三个主要维度,是对“生不生孩子、生几个孩子、什么时候生”的一种主观意向。生育意愿是评判生育水平的重要指标,可以更有效地预测生育水平[2]。

影响生育意愿因素的第一类为个体特征,包括年龄、性别、受教育程度、户口性质、经济水平等。(邢采,2019)研究发现,女性越接近理想的生育年龄[3],生育意愿越强烈,将最佳生育年龄往前推移,可以增加女性的生育计划。(梁宏,2007)认为,男性相比于女性在生育成本上的付出更小[4],所以生育意愿相比于女性更高。(王一帆、罗淳,2021)受教育程度对生育意愿有显著的抑制影响[5],受教育水平越高,女性更能发展个人事业,从而推迟婚育年龄,生育意愿更低。(周云,2016 )但在对江苏妇女研究[6]中发现,受教育程度越高,生育意愿更强。经济实力代表养育孩子的实力,(陈卫,2002)认为,经济收入与生育意愿成负相关[7],收入越高,生育孩子的意愿更低。但(王记文,2018)认为,经济水平与生育意愿是呈U型关系[8],收入处在中间段的较为一般水平的生育水平低于左右两端经济收入水平的,即收入更低或者收入更高的更愿意生育。

对生育意愿产生影响的第二条为外在因素,并对群体具有直接且普遍影响,并最直观地表现在生育成本方面上。住房需求是结婚生子必备的,基于住房的正外部效应,拥有更多的房产会使人更具有安全感[9](刘子琼,2020)。有学者从房产的价格方面来分析生育意愿的强烈[10](葛玉好,2019)研究指出,房价上涨是影响生育率下降的直接因素。(宋德勇,2017)认为房价上涨会产生两种效应“挤出效应”和“收入效应”[11],对于房产数量较少的人群和房产数量较多的人群应对房价上涨,都表现出对生育二孩的不乐观。从同住人数角度分析,更多的与父母同住的大家族的表现出的生育意愿更高,共同生活的方式可以帮助备孕夫妻减轻生育的压力,且长期受到老一辈潜移默化的生育观影响,更有一种积极生育的文化。

与住房相关的文献更多的是针对住房大环境的研究,如从住房公积金、房价等方面分析对生育意愿造成的影响,鲜有从个体居住角度对生育意愿进行分析。考察背景文献后,本文从房产数量、房产面积、同住人数、配偶同住等与个体居住相关的四个方面进行分析,并阐述各个因素对生育意愿的影响。

三、数据变量

(一)数据来源

CGSS调查数据作为研究我国社会问题比较综合性的来源基础,本文使用了2018年的中国社会综合调查问卷(CGSS)。其有效样本12787,根据研究需要筛选出(15-49岁)的变量,并对回答“不知道、拒绝回答”的问卷进行剔除,剩余变量样本共3805。

(二)变量选择

1.因变量。因变量为女性意愿生育子女数。根据问卷的问题“如果没有政策限制的话,您希望有几个孩子”进行设置。根据受访者的回答填写数字,更多的回答是“1”、“2”,在生育放开的政策背景下,更多的人还是有想要生育二胎的意愿,但对于生多孩的意愿并不显著,基于调查问卷是2018年,还未出台全面放开三孩的政策,可能也是存在相关性的。

2.控制变量。女性生育意愿还包括其他个体特征的影响。包括受访者的年龄、性别、受教育程度、政治面貌、户口状态等。将男性赋值为1,女性赋值为0,女性作为参照组;按照上学的学年制,将小学及以下赋值0,初中赋值9,高中赋值12,大专赋值15,大本赋值16,研究生赋值19[12];政治面貌,党员的赋值为1,非党员赋值为0,非党员作为参照组;户口登记状况,根据问卷A18将居民户口(以前农业户口)划分农业户口赋值为1,将居民户口(以前是非农业户口)划分非农业户口赋值为0,非农业户口作为参照组;健康状况作为计数变量,分为很不健康为1,比较不健康为2,一般程度为3,比较健康为4,很不健康为5;经济状况以所在地属于哪一档进行解释,将远低于平均水平、低于平均水平、平均水平、高于平均水平、远高于平均水平依次按照1-5排序;工作时长取值范围0-140小时之内。

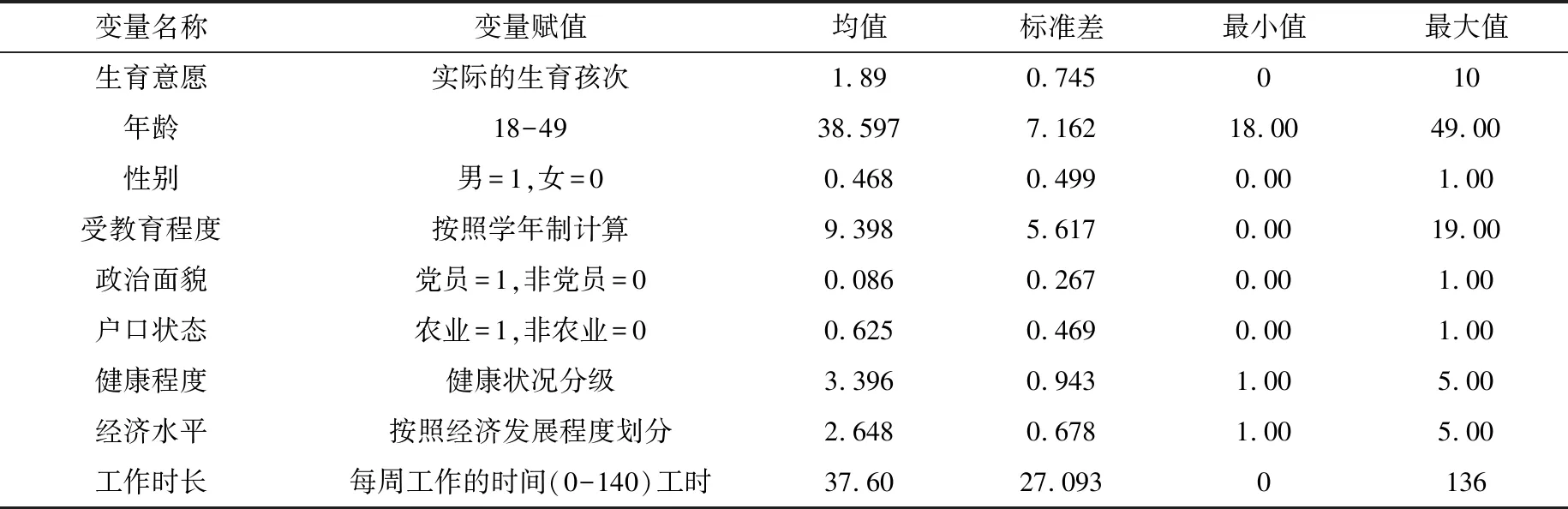

对主要控制变量进行统计可知,最重要的变量生育意愿其最大值为10,然均值仅为1.89,这说明被调查人群的平均生育意愿低于二胎,仍有着较低的生育意愿;年龄均值为38.597岁,标准差为7.162,表明受调查人群年龄存在较大差异;女性赋值为0,均值为0.486,表明女性更多于男性;按学年制计算的受教育程度均值为9.398,标准差为5.617,表明受访者学历主要为初中学历,且文化差距很大;政治面貌中党员赋值为1,均值为0.086,党员占比较小;户口状态中农业赋值为1,均值为0.625,说明受访者主要为农业户口;健康状况划分1-5,均值为3.936,标准差0.943,健康良好;经济水平级别为1-5,均值为2.648,标准差为0.678,表明受访者存在着一定水平的经济差距;工作时长最大为136工时,均值为37.6,标准差为27.093,说明受访者工作时长差距很大。

表1 主要控制变量的描述统计

3.自变量。自变量是居住方式。根据调查问卷将居住方式分为房产数量、住房面积、同住人数、配偶同住进行回答。将房产数量取值为0-8套;住房面积取值为10-1000平米;同住人数取值为1-11人;将配偶同住划分为三个分类变量,住在一起的、不在一起同省的、不在一起外省及异国的(以不在一起,外省及异国为参照)。

四、描述统计

(一)房产数量与生育意愿

表2可知,拥有不同房产数量的家庭,其生育意愿不存在显著差异(P=0.055>0.05)。无论拥有几套房产,生二孩意愿都比生零孩、一孩、三孩及四孩及以上的意愿高很多。生二孩的最高意愿(67.5%)是拥有一套房产的。生二孩的意愿在不超过有三套房的占比是比较平稳的,房产更多反而生育二胎的意愿有所下降。零孩和四孩及以上的占比都未超过5%,可知对不生和多生的意愿并不明显。零孩生育意愿最高的为拥有三套房产的(4.8%),这可能是因为这些被调研人群中,存在着实现经济自由且思想上有着“丁克家庭”的一批人群。生三孩的更多的是房产数量有三套的,生四孩及以上的生育意愿最高的人群为拥有四套及以上的人群(3.8%生育意愿),这也侧面说明了生育意愿更强的占比较高的更多的是经济水平更高的。

表2 房产数量与生育意愿

表3 住房面积与生育意愿

表4 配偶同住与生育意愿

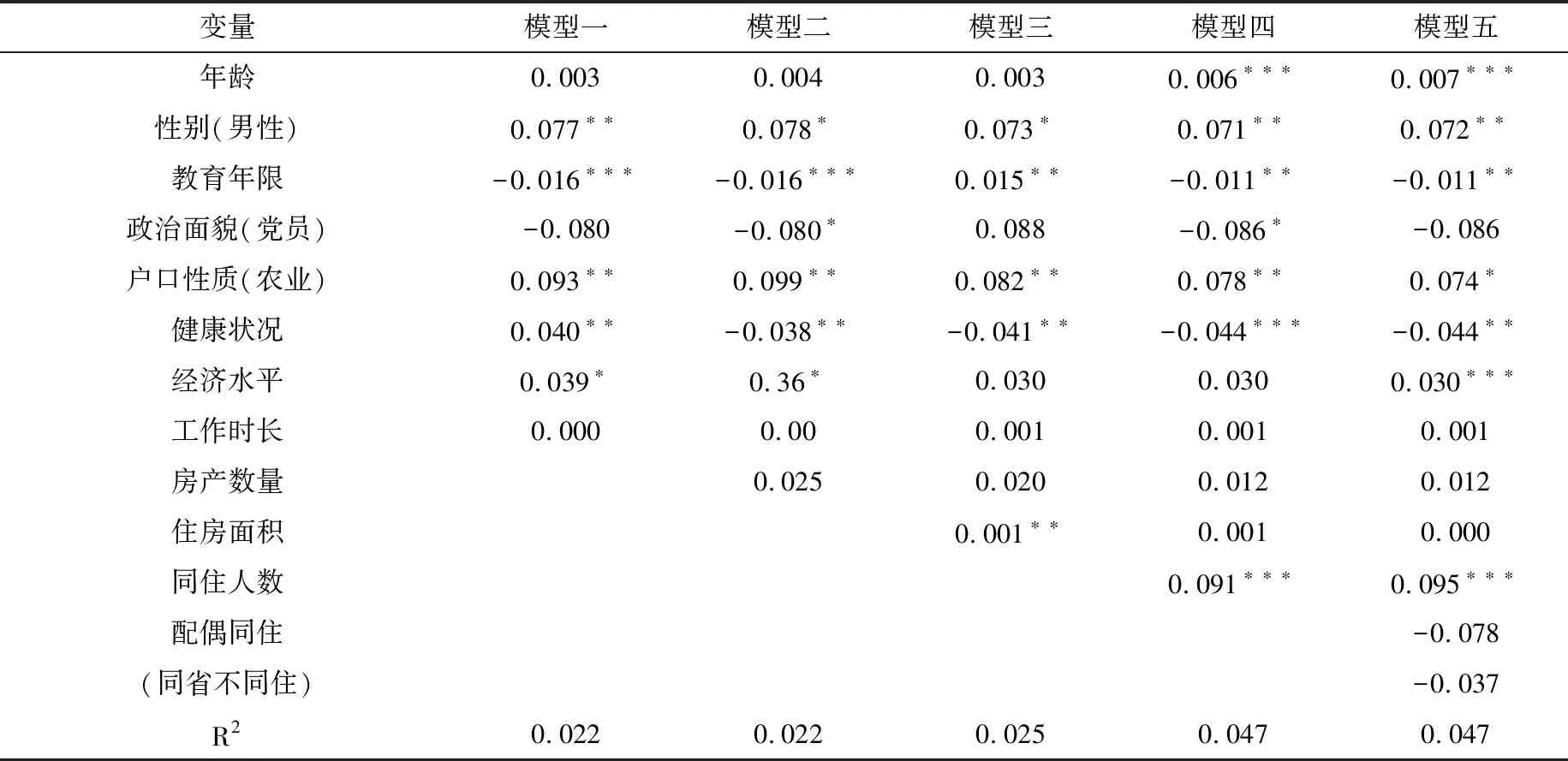

表5 居住方式对生育意愿的回归表

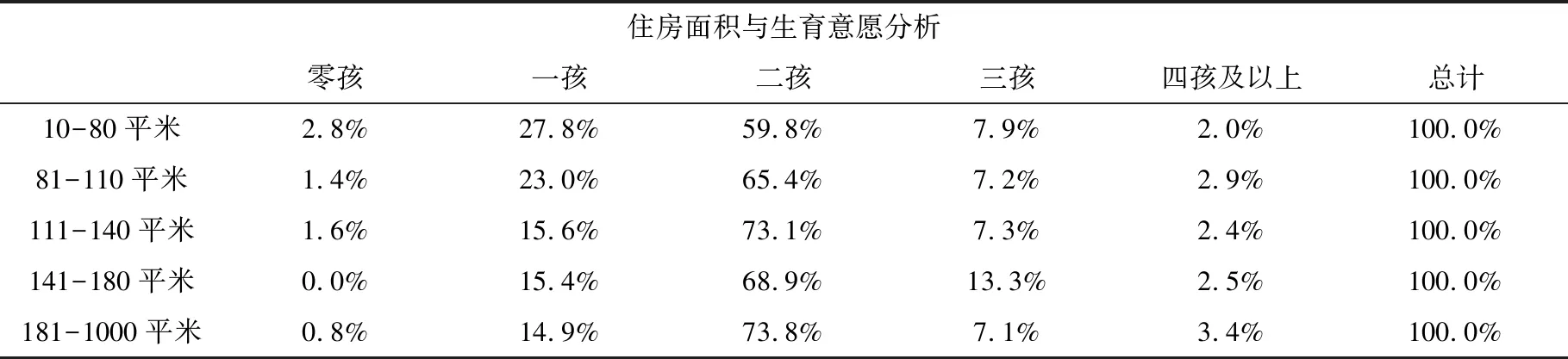

(二)住房面积与生育意愿

不同住房面积的家庭,生育意愿存在显著差异(P=0.00<0.05)。其中,180-1000平米的人群生育二孩意愿最高(73.8%)与生育四孩及以上意愿也是最高的(3.4%),但该人群生育三孩的意愿是最低的(7.1%)。与更高的住房平米人群相比,住房面积10-80平米的人群有着更大的经济压力,其不生孩子意愿(2.8%)和生一孩的意愿(27.8%)是最高的,生育二孩和四孩及以上的意愿占比是最小的。住房面积在80-180平米的家庭大多数相比于住房面积更大181-1000平米的家庭生育一孩的可能性更高。生育四孩及更多的生育意愿与住房面积呈上下波动关系,且住房面积超过180平米的生育更多孩子的意愿也增加。随着住房面积的增加生育一孩意愿在逐渐降低,而伴随着的是生育二孩意愿基本在逐渐升高,这也说明了在一定范围内随着住房面积的增大生育意愿也是逐渐增加的。

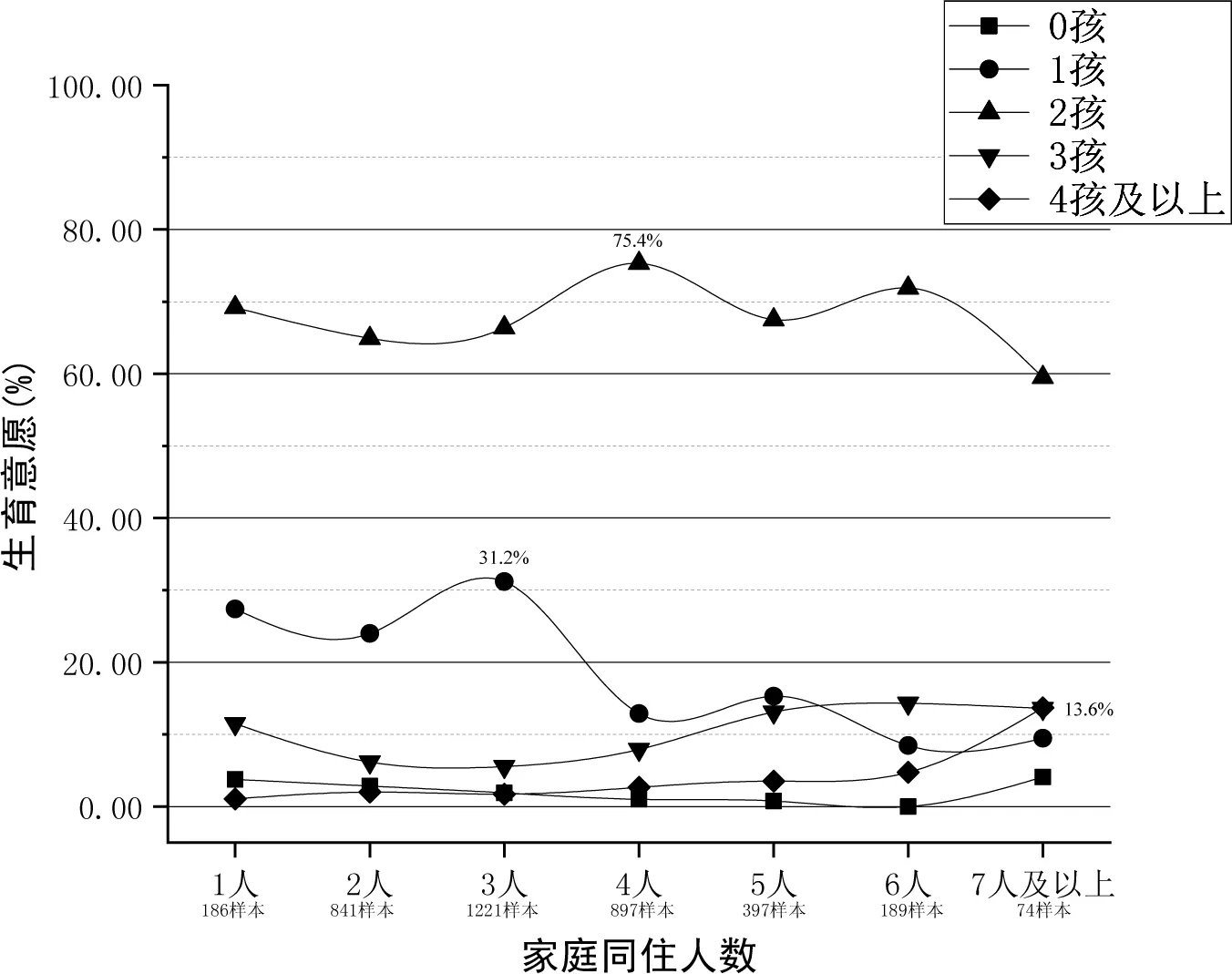

(三)同住人数与生育意愿

家庭同住人数的不同也会对生育意愿产生显著性差异。无论几人同住家庭,生二孩意愿都远高于生其它孩子数量意愿,生二孩意愿最高的为四人同住家庭,占比75.4%。伴随着家庭同住人数的增加,一孩生育意愿总体趋势为先增加后减少,一孩生育意愿最高的为三人同住家庭,占比31.2%。随着家庭同住人数的增加,生三孩和四孩及以上的意愿在不断上升,七人及以上家庭同住人口的的生四孩意愿最高(13.6%)。这说明了在多人同住家庭中,其生活环境一直为“大家庭”氛围,?“多子多孙、共享天伦”的家庭理念更加浓厚,该类被调研人群受传统文化氛围熏陶,对繁衍后代有着更强的渴望,想要生育更多的孩子。

图1 同住人数与生育意愿分析

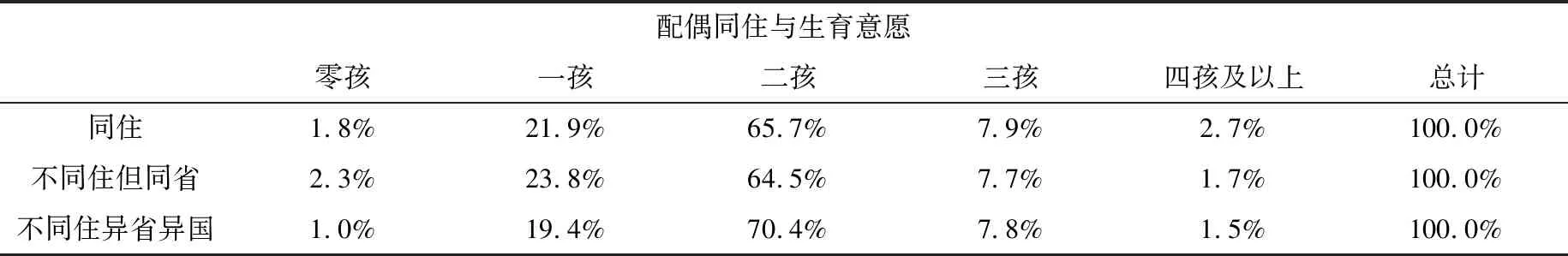

(四)配偶同住与生育意愿

针对配偶是否同住与生育意愿的表格分析如下所示。无论何种同住情况,夫妻生育二孩意愿都为最高(>60%),且远远超于生育其他数量孩子的意愿。随着配偶见面同住难度的增加,针对零孩和四孩及以上的生育意愿在逐步降低。在同省工作然不同住的配偶,其人群生育一孩的意愿在调研人群中最高(23.8%),对比出异省异国的生育一孩的意愿降低。对于一孩生育意愿最高的同省不同住配偶和二孩生育意愿最高的异国异省的不同住配偶(70.4%)来说,该人群渴望有孩子能产生羁绊,使得双方有机会见面,促进感情交流,更好维持婚姻稳定;推测该类人群已有一孩的占比很大,但因工作原因分居,身旁孤单无人照料,思子心切,有着更加强烈的再生一胎意愿。

五、居住方式对生育意愿的影响回归分析

为了了解生育意愿的影响因素,本文应用线性回归的方式将自变量和因变量进行分析。具体模型:y=a+b1x1+b2x2+…+bnxn。

模型一是对年龄、性别、受教育程度、政治面貌、户口模式、健康状态、经济水平和工作时长作为控制变量进行参照,模型二在模型一的基础上加了自变量房产数量,模型三在模型二的基础上加了住房面积变量,模型四在模型三的基础上加了同住人数变量,模型五在模型四的基础上加了配偶同住的变量。

根据模型一回归结果可知性别、学历、户口性质、健康程度、经济水平与生育意愿存在显著性关系。相比于女性,男性在生育成本上所付出明显低于女性,男性更愿意生育。相比于非农业户口,农业户口的生育意愿更高,即体现在相比于城镇人口,农村人口更愿意生育。在对生孩质量的对比下,农村人口相比更注重生孩数量。健康状况与生育意愿呈显著的负相关性。经济是生养育孩子的物质基础,经济水平越高生育意愿越强烈,经济水平与生育意愿呈正相关。受教育年限与生育意愿呈明显的负相关,表明受教育年限越少,生育意愿越高;受教育年限越多,生育意愿越低。受教育水平对生育起着抑制的作用。

模型五与模型一比较,控制变量中除了年龄其他变量的回归系数符号和显著性变化并不大,可知大部分控制变量的对生育意愿的影响较为稳定。年龄在模型四和模型五加入自变量同住人数和配偶同住后才对生育意愿起显著性影响。政治面貌对生育意愿不存在显著性。健康状况与生育意愿在模型一至模型五一直是显著的负相关性,表明身体状况不佳的更愿意生育,可能是基于一种弥补心态,身体健康状况不好更加刺激了生育的意愿。

除控制变量外,自变量中房产数量和生育意愿并没有显著性,且自模型四加入同住人数和配偶同住回归系数变成负相关。基于现在社会经济的发展,基本每家每户的房产数量都有保底,房产数量对生育意愿并没有更直观的显著性影响。住房面积对生育意愿起着明显相关性且呈正相关,住房面积越大,生育意愿越高。在模型四加入同住人数与模型五加入配偶同住后住房面积与生育意愿并无显著性。家庭同住人数对生育意愿有显著性且相关系数为正,同住人数越多,生育意愿越强烈。现在小家庭的生活模式及社会意识形态的变化,导致年轻人更不愿意生育孩子。在大家庭氛围下,老一代的生育观会影响到家庭的生育行为,促使生育意愿更明显。配偶是否同住对生育意愿不存在显著性且回归系数为负,相比于不同住,异省异国的参照组,同住和不同住但同省的更不愿生育。

六、结论

基于线性回归分析发现,房产数量、配偶同住对生育意愿不产生显著影响;住房面积、同住人数与生育意愿产生显著影响。深入研究所得不同结果特征,才能制定针对性的政策。

模型二中加入的房产数量与生育意愿并不显著,但模型三中加入的住房面积对生育意愿产生显著性影响。研究认为,目前社会高昂的房价,对于大部分处于适婚和备孕的人群,房产数量的变动几率可能并不大,增加房产数量所带来的房贷压力会对增加生育产生抑制作用。但对于已购买的住房,面积更大更适合生多孩。同住人数在叫多人的家庭模式里,更多的受到“多子多福”观念的影响,“大家庭”的生活模式可以有更多的凝聚力量,减少生育过程受到的阻碍。现在的核心家庭模式,基于社会经济压力、生育孩子的成本等现实问题,促使更不愿意生育。配偶同住一起,生活琐事消减了夫妻生活的幸福度,从而降低了生育意愿。对于已婚的夫妻,要对双方更加包容,提高夫妻的婚育幸福程度,增加生育意愿。

居住方式与生育意的影响分析在同住人数和住房面积上体现着显著性,根据贝克尔家庭决策理论,生育决策所带来的最终是效益最大化。对于同住人数少的抵御生育风险成本更大,相应的所带来的效益就会减少。而在同住人数较多的模式下生育阻力减小,生育带来的效益就会被突显出来。

对居住方式的四个变量与生育意愿影响回归分析发现,生育意愿不仅受到性别、受教育程度、户口性质等个体特征的影响,住房面积的大小与同住人数的多少都会对生育意愿产生影响。同住人数更多情况下也潜移默化的影响着生育意愿的增多,多子多福传统的生育观要大力提倡,增加家庭的凝聚力,鼓励年轻夫妻核心家庭更积极的融入大家庭的氛围。