创新策源能力、关键使能技术与经济高质量发展

陈锦其

(1.中共浙江省委党校马克思主义研究院,浙江 杭州 311121;2.浙江省“八八战略”创新发展研究院,浙江 杭州 311121)

一、引言与文献综述

党的十八大以来,国家创新体系日益健全,研发经费支出已跃居世界第二,创新能力大幅提升。世界知识产权组织(WIPO)发布的《2022年全球创新指数报告》显示,中国创新指数连续十年稳步上升,至2021年已位列全球第11名[1]。同时,我国经济总量处于世界第二位,人均收入指标迈入了中高收入经济体行列。然而,在涉及国家安全和重大战略的核心技术领域,我国仍面临着“卡脖子”问题,尚未实现科技自强自立,难以有效支撑经济高质量发展。对此,习近平总书记多次强调,要强化科技创新源头供给,加快打造科技创新策源地,发挥引领高质量发展的重要动力源作用。各级地方政府也相继出台提升创新策源能力的相关政策,人民网、新华网和光明日报等媒体对上海等地创新策源引领高质量发展的典型案例给予了重点报道。综上,加快提升创新策源能力意在科技自强自立,更关系到国家经济安全的根基,与经济高质量发展息息相关。那么,如何测算创新策源能力?创新策源能力能否提升我国经济发展质量?回答上述问题有助于量化创新策源能力及其经济效应,更深入地把握创新策源能力对经济高质量发展的作用机制,可为相关政策的制定提供经验证据。

从现有研究看,与本文相关的一类文献是创新策源能力的测度和评价,目前主要围绕创新策源能力的组成、过程和目标展开。朱梦菲等(2020)从学术新思想、科学新发现、技术新发明、产业新方向4个方面,选取40个三级指标构建区域创新策源能力评价指标体系,进一步采用省级统计数据开展实际测算[2]。张金福和刘雪(2021)从制度改革与创新、人才培养与建设、创新生态环境优化和科技创新布局4个维度构建评价指标体系,运用模糊综合评价法测度省级层面的创新策源能力水平[3]。此外,部分研究聚焦于重点区域和特定产业领域。刘琦(2021)针对粤港澳大湾区的科技创新策源能力,基于技术创新策源、产业创新策源、创新应用策源和科学创新策源4个基准层构建评价指标体系[4]。谢婼青(2023)采用创新活力、创新成果、创新要素、成果转化4个维度构建上海科技创新策源能力发展综合指数[5]。胡斌(2020)则针对人工智能企业,选取创新研发营业收入测算创新策源能力[6]。

与本文相关的另一类文献是经济高质量发展的影响因素,最密切相关的则是创新驱动经济高质量发展的研究。从熊彼特的创新经济理论到内生经济增长理论,诸多学者从不同层面对科技创新的经济发展效应开展了深入探讨[7]。立足于中国经济,大量研究表明科技创新有效促进了我国经济发展[8]。(1)经济高质量发展方面。任保平(2018)认为经济高质量发展要从多个维度考察,重点把握创新动力、市场化改革、对外开放等关键因素,并以人民生活质量提高为目标[9]。金碚(2018)的研究表明科学发现、技术发明和产业创新是经济高质量发展的关键因素[10]。辜胜阻等(2018)指出,考虑到我国核心技术受制于人的局面没有得到根本扭转,如何提升核心技术创新能力是促进我国经济高质量发展的重点[11]。(2)经验研究方面。刘思明等(2019)对2009—2016年40个主要国家的研究表明,创新驱动力能显著提升全要素生产率[12]。王慧艳等(2019)测算科技创新对中国经济高质量发展的影响效应,发现科技创新驱动的绩效水平仍然不高且省际差距较大[13]。袁宝龙和李琛(2021)以中国省际面板数据为样本的研究表明,创新对经济高质量发展具有显著的促进作用[14]。上官绪明和葛斌华(2020)采用中国城市数据的研究发现,科技创新对经济发展质量的直接效应和空间溢出效应均呈显著的正向效应[15]。

可见,现有针对创新策源能力的测度指标体系丰富多样,但受数据来源不稳定、时间跨度小等制约,难以避免样本可延长性差和结果可比性弱等问题。同时,现有研究从经济高质量发展角度评估创新策源能力的文献相对匮乏,更缺少经验证据的支撑。本文使用国家发明专利受理量的微观数据来测算城市创新策源能力,分析创新策源能力对经济发展质量的作用,进一步检验关键使能技术对二者关系的影响。区别于已有文献,本文做了以下几方面的拓展:(1)聚焦于体现科技自强自立的创新策源能力,系统分析创新策源能力对经济发展质量的影响机制,为理解经济高质量发展动力变革的内在逻辑提供经验证据;(2)引入关键使能技术这一调节变量,实证检验创新策源能力影响经济发展质量的技术条件,揭示技术情境因素对创新策源能力与经济发展质量之间关系的影响;(3)采用发明专利受理量的微观数据来测算创新策源能力,充分利用数据来源稳定和长时序等优势,是对既有测度方法的有益补充。

二、理论分析

(一)创新策源能力的基本内涵

作为一种新的核心创新能力,创新策源能力最初由党和国家领导人提出。2019年,习近平总书记在上海调研时强调,“要强化科技创新策源功能,努力实现科学新发现、技术新发明、产业新方向、发展新理念从无到有的跨越,成为科学规律的第一发现者、技术发明的第一创造者、创新产业的第一开拓者、创新理念的第一实践者”[16]。在理论研究方面,高骞和史晓琛(2021)认为科技创新策源功能是指在科技创新上发挥策动和源泉的作用,通过科学研究的首创性和突破性应用策动新科技、新产业的发展方向[17]。陈强(2019)认为创新策源能力是通过策划、组织和开展各种活动集聚各方面的创新资源,将“源”蕴藏的能量释放出来[18]。敦帅等(2022)进一步提出通过“创新策动”打造“创新之源”的能力[19]。

不难发现,创新策源能力从属于创新能力,除创新能力的基本属性外,更凸显“策源”的特色,并包含“策”的创新活动和“源”的要素禀赋两个关键内容。所谓“策”,即为科学新发现、技术新发明、产业新方向、发展新理念而实施的创新策划和行动,是对多样性创新资源的整合和协调能力;所谓“源”,实际上就是“策”的对象,主要指关键核心技术等具有稀缺性的创新资源。为此,本文认为创新策源能力是一种组织多样化且稀缺性的创新资源、具有复杂性特征的质量型高端创新能力。

(二)创新策源能力对经济发展质量的影响

作为一种高端创新能力,创新策源能力不仅拥有一般创新能力的优势,还具备创新策源功能,无论从微观创新主体还是区域层面看,都能有效提升经济发展质量。从微观创新主体看,来源于创新策源能力的突破性技术易成为引领产业发展的前沿科技。例如,近年来的ICT技术为高通、英特尔等企业开辟新的市场细分领域,为行业领军企业带来高附加值的经济收益,极大增强企业的市场竞争力,推动企业持续创新发展。同时,新技术对经济发展具有“火车头”的引擎作用,表现为创新策源能力的溢出效应带动其他企业在技术水平和产品质量上的提升。这一过程的实现包括知识吸收、技术应用和品质改善等诸多环节,通过创新策源能力在企业层面的正向溢出效应,推动相关产业的整体高质量发展[20]。

(三)关键使能技术的调节作用

关键使能技术(Key Enabling Technology,简称KET)是对特定目标和任务具有赋能作用的技术集合。通常认为,关键使能技术是处于基础研究与产品开发之间、属于应用领域的技术范畴,能对创新链下游的产品开发、产业化等环节进行赋能,具有通用技术的属性[22]。随着新一代技术革命的演进,大多数高端创新型产品都内嵌了电子、纳米、光电等技术,关键使能技术快速向经济领域渗透并成为诸多重大创新成果向高附加值产品转换过程中不可或缺的模块和催化剂,其基础性、通用性功能越来越受到发达经济体的重视[23]。

作为特定的通用技术,关键使能技术将工艺、产品和服务等领域的科技创新成果有效应用到经济领域,并为技术成果的跨学科、跨部门的横向拓展助力,具有产业渗透、成本降低及创新孵化等功能。从区域层面看,关键使能技术纵向上贯通创新策源能力和区域创新的传统优势、横向上推动地区技术朝前沿化发展,为创新策源能力促进经济高质量发展提供技术支撑。由此,关键使能技术丰富的地区可通过关键使能技术将创新策源能力赋能更多的产业,降低技术产业化的风险和成本,传统产业也可借助关键使能技术的孵化“卡脖子”的核心技术有效发挥创新策源能力推动经济高质量发展的功能。相反地,对于关键使能技术匮乏的地区,创新策源能力赋能具体产业的关联技术不完备,创新成果难以应用到本地经济体系而无法转化为现实生产力。

通过对相关领域文献的梳理及创新策源能力影响经济高质量发展的机制解析,我们可定性归纳出创新策源能力、关键使能技术与经济发展质量的相互关系(如图1所示):

图1 理论分析框架

三、实证模型与数据说明

(一)模型设计

为检验创新策源能力对经济发展质量的影响效应,本文构建如下的基准回归模型:

TFPi,t=β0+β1IOAi,t-2+ζ∑Xi,t+μt+λi+εi,t

(1)

其中,TFPi,t表示城市i在t年的全要素生产率,用以衡量城市经济发展的质量;考虑到创新活动的实际发生时间与专利申请时间之间存在时滞,模型中采用城市i滞后两期的创新策源能力(IOAi,t-2);本文关注的主要参数β1度量创新策源能力对经济发展质量的影响;Xi,t表示一组控制变量,μt和λi分别表示年份固定效应和城市固定效应,εi,t为随机扰动项。

为评估关键使能技术在创新策源能力影响经济发展质量中的调节作用,本文在基准模型的基础上增加关键使能技术及关键使能技术与创新策源能力的交互性,构建如下的调节模型:

听得心烦,陈颐磊也让人架起大喇叭,让几个留过洋,会日语的军官对着喇叭对喊:小鬼子,你们听着,爷爷八十六军在这里。你们睁大狗眼看看,八十六军阵地前面,你们丢了多少尸体,他们,就是你们的末日。想进攻就放手来吧,86军八十六军老少爷们奉陪到底……

TFPi,t=β0+β1IOAi,t-2+β2KETi,t-2+β3KETi,t-2×IOAi,t-2+ζ∑Xi,t+μt+λi+εi,t

(2)

其中,KETi,t-2表示城市i滞后两期的关键使能技术,KETi,t-2×IOAi,t-2代表关键使能技术与创新策源能力的交互项,度量调节效应的系数β3是本文关注的另一个主要参数。

(二)变量定义

1.被解释变量:经济发展质量(TFP)。目前,学术界对经济发展质量的内涵界定尚未达成共识,主要包括经济效率等狭义视角和“五大发展理念”等广义视角两类[24],分别对应全要素生产率和综合评价指标两类测度方法。考虑到全要素生产率是经济发展质量的核心内容,且综合评价指标尚存在指标选取标准不一、部分数据获取困难和权重不易确定等问题,本文借鉴刘思明等(2019)的思路,采用索罗余值法测算的全要素生产率来衡量经济发展质量[12]。

2.核心解释变量:创新策源能力(IOA)。本文基于创新策源能力的复杂性特征,采用Hidalgo和Hausmann(2009)的反射方法进行测算[25],具体步骤如下:

首先,编制“城市-技术”的矩阵Mc,τ。其中,Mc,τ的元素采用Balassa(1965)提出的显示性比较优势指数(Revealed Comparative Advantage,简称RCA)进行测算[26]。如果城市c具有技术τ的显示性比较优势(即RCAc,τ≥1),则矩阵中对应元素取值为1,否则为0。这里,RCAc,τ的表达式为:

(3)

其次,加总矩阵Mc,τ的行和列并得到多样性(Diversity)和普遍性(Ubiquity)的值,分别代表某类技术能被研发的城市数量和城市拥有的技术种类数量。其公式表述如下:

Diversity=kc,0=∑τMc,τ

(4)

Ubiquity=kτ,0=∑cMc,τ

(5)

最后,为揭示创新策源能力的复杂性特征,我们多次迭代城市的多样性和普遍性,并通过如下的递归公式来实现:

(6)

(7)

(8)

3.调节变量:关键使能技术(KET)。本文采用Gkotsis(2015)编制的关键使能技术的国际专利分类(International Patent Classification,简称IPC)映射表[27],将中国发明专利与IPC映射表进行匹配,识别出光子技术、工业生物技术、先进材料技术、纳米技术、先进制程技术、微电子与纳米电子技术等6类关键使能技术。在此基础上,按照城市名称对6类关键使能技术进行分类汇总,计算关键使能技术与就业人口的比值并作为KET的测度指标。

4.控制变量。由于本文主要探讨创新策源能力的经济高质量发展效应,因而有必要控制可能同时影响创新策源能力和经济发展质量的因素,以尽量降低遗漏变量偏误。(1)创新产出(PAT),选取发明专利受理量与就业人口的比值。(2)创新投入(R&D),选取政府科技与教育投入之和除以地区生产总值。(3)政府支持力度(GOV),采用政府支出与政府收入之比。(4)对外开放(FDI),采用外商投资额与固定资产投资额的比值。(5)人力资本(EDU),采用在校学生数与人口总量的比值。(6)经济发展水平(GDPP),采用人均地区生产总值。(7)产业结构(IDU),采用第三产业产值占地区生产总值的比重。(8)互联网普及程度(NET),选用互联网用户数。(9)基础设施(INFR),采用人均城市道路面积。

(三)样本选择与数据来源

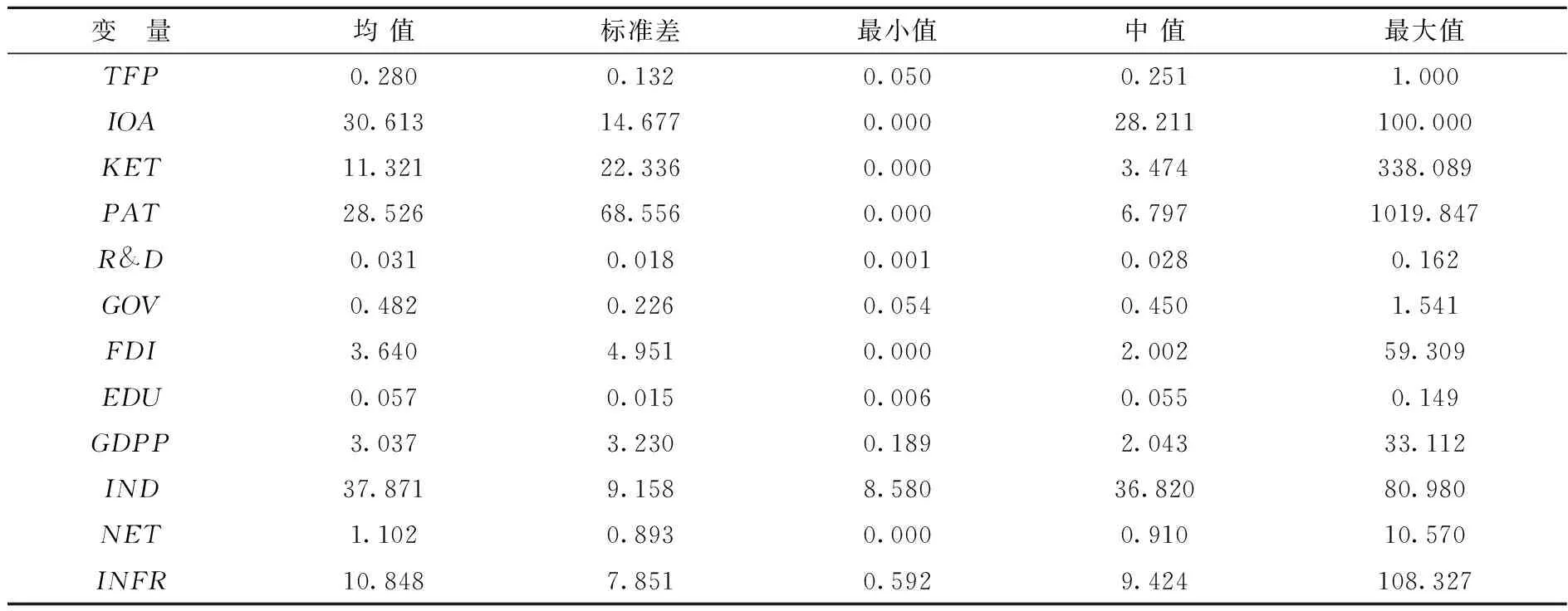

本文采用2003—2018年中国城市面板数据,鉴于考察期内巢湖等地涉及行政区划调整及拉萨等城市数据缺失严重,剔除此类城市后具体样本包括285个地级及以上城市、共计4560个观察值。专利技术数据来源于国家知识产权局专利数据库,具体包含10072416件发明申请专利;其他数据来自《中国统计年鉴》《中国城市统计年鉴》《中国城市建设统计年鉴》及EPS数据库,个别年份的缺失数据采用线性插值法补齐。为减弱异常值对估计带来的偏误,上述数据予以对数处理。表1报告了主要变量的描述性统计结果。

表1 变量的描述性统计(N=4560)

四、实证检验与结果分析

(一)基准回归

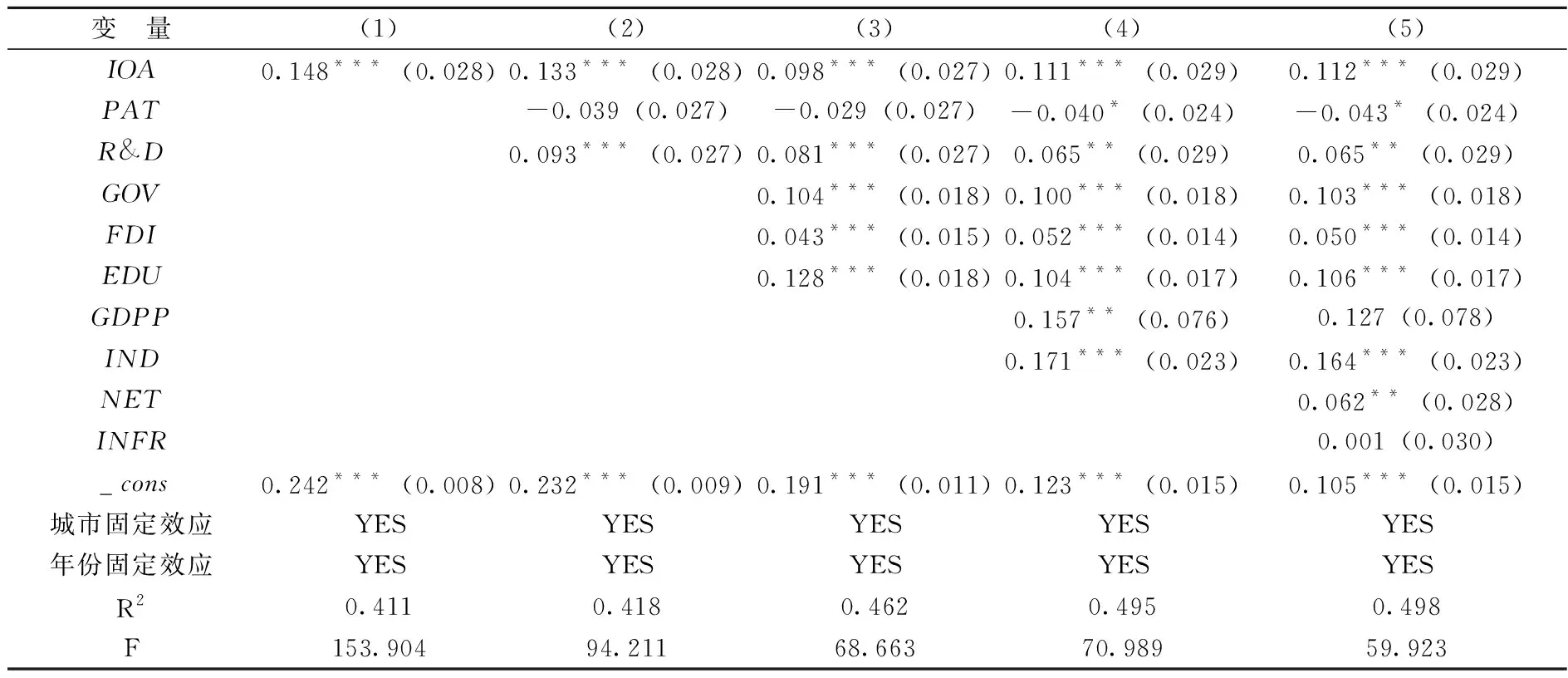

表2报告了基准模型(1)式的回归结果。由(1)列可见,在仅控制固定效应的条件下,创新策源能力的系数显著为正,表明创新策源能力显著提升了城市经济发展质量。进一步地,考虑到创新活动可能同时影响经济发展质量和创新策源能力,特别是研发投入和产出乃创新策源能力的基础,若不对这些因素加以有效控制,则可能导致遗漏变量偏误,从而影响研究结果的可靠性。为此,我们在(2)列加入R&D和PAT以控制创新投入和产出的影响,发现创新策源能力的系数依然显著为正。(3)列又将GOV、FDI、EDU纳入回归方程以控制城市经济运行的影响,其结果并未改变创新策源能力与城市经济发展质量的显著正相关关系。(4)列再将GDPP、IND纳入回归方程以控制经济发展水平的影响,其结果仍显示创新策源能力对经济发展质量具有正向效应。最后,将NET、INFR纳入回归方程以控制城市综合基础设施建设的影响,回归结果依然没有改变原有结论。因此,从统计检验上看,创新策源能力可显著提升经济发展质量。

表2 基准回归结果(N=4560)

(二)稳健性检验

为进一步验证研究结论的可靠性,在对核心解释变量滞后两期回归估计、依据相关文献控制其他影响因素的基础上,还从以下几方面开展稳健性讨论。第一,替换被解释变量的测算方法,采用DEA-Malmquist指数法重新测算城市的全要素生产率。从表3的(1)列的检验结果看,被解释变量的回归系数为正,其影响的方向、显著性与基准模型一致,说明采用TFP测度的结论具有较好的稳健性。第二,改变样本容量。考虑到直辖市、省会城市和计划单列市具有不同于一般城市的行政权责和资源配置能力,剔除此类城市后余下样本重新纳入检验。(2)列的结果显示,创新策源能力的显著性水平和方向均未改变。第三,为排除离群值的影响,对样本在5%分位上进行双边缩尾处理,得到的结果与基准模型一致。综上,本文的研究结论在替换被解释变量的测度方法及变更样本的情境下依然成立,进一步验证了基准模型的估计结果具有较好的稳健性。

(三)异质性分析

根据城市之间的规模大小、空间区位和创新禀赋等差异,我们通过设置虚拟变量进一步考察城市的不同特征是否影响创新策源能力对经济发展质量的作用发挥。表4报告了创新策源能力影响经济发展质量的异质性回归结果。从(1)列的结果看,创新策源能力对大中城市经济发展质量的正面影响显著大于小城市,表明城市规模在创新策源能力的高质量发展效应上是积极的,这与北京、上海等大城市的实际情况相符。(2)列的结果显示,创新策源能力对东中部地区经济发展质量的正向影响显著大于西部地区,这与沿海发达地区和中部重点城市的实际情况也相符。(3)列的回归结果表明,科技部、国家发改委对78个城市开展创新型城市建设的效果是显著的。(4)列的时间异质性回归结果表明,党的十八大以来的创新政策对我国经济高质量发展的作用效果十分明显。该结果背后的经济学解释和逻辑较为显见:党的十八大以来,我国深入实施创新驱动发展战略,科技创新的整体能力快速提升,对经济高质量发展的促进效应凸显。

表4 异质性检验结果(N=4560)

表5 调节效应检验结果(N=4560)

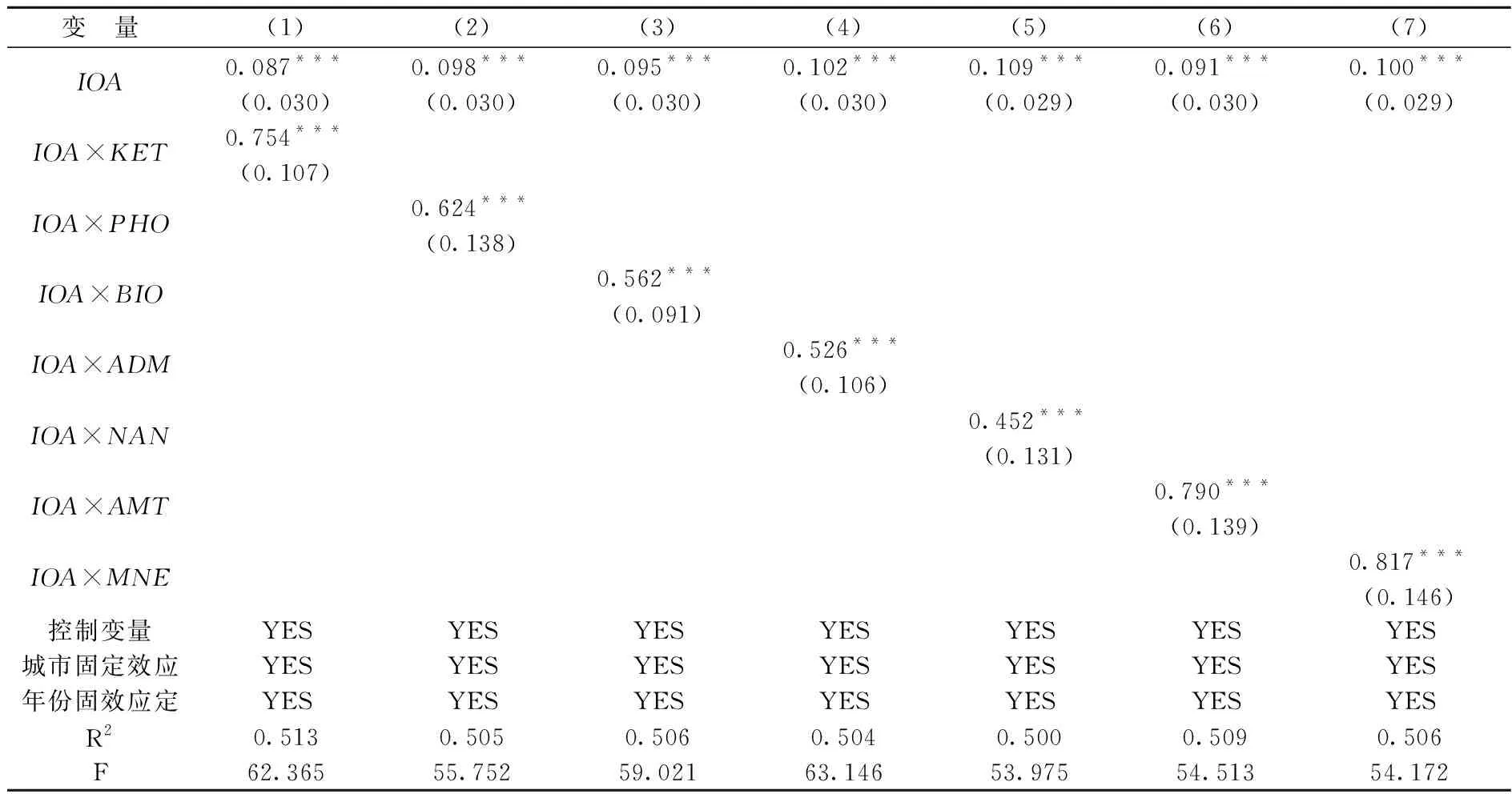

(四)关键使能技术的调节效应

这里,我们检验关键使能技术对创新策源能力与经济发展质量之间关系的调节作用。(1)列显示了调节效应的检验结果,发现创新策源能力与关键使能技术交互项的系数显著为正,表明关键使能技术正向调节创新策源能力对经济发展质量的影响。进一步地,对6类关键使能技术细分领域的调节效应开展检验。(2)—(6)列的结果显示,创新策源能力同光子技术(PHO)、工业生物技术(BIO)、先进材料技术(ADM)、纳米技术(NAN)、先进制程技术(AMT)、微电子与纳米电子技术(MNE)交互项的系数均显著为正,说明关键使能技术的细分领域同样增强了创新策源能力对经济发展质量的促进作用。

五、结论与启示

本文从理论上分析创新策源能力对经济发展质量的影响,探讨关键使能技术的调节作用,利用2003—2018年中国285个地级及以上城市的面板数据展开实证检验。研究表明,创新策源能力有效促进了经济发展质量,对大中城市、东中部地区城市及创新型城市的作用效果更明显,党的十八大以来深入实施创新驱动发展战略的成效十分显著。进一步地,关键使能技术增强了创新策源能力对经济发展质量的促进作用,即城市的关键使能技术丰裕度越高,创新策源能力对经济发展质量的作用效果越明显。

基于上述的研究结论,本文得到如下的政策启示。第一,系统整合创新资源,提升创新策源能力。面向世界科技前沿和国家重大战略需求,根据自身特色找准主攻方向,立足自身创新要素和资源的禀赋条件,把握创新驱动发展的战略方向,聚焦区域优势领域系统整合创新平台和载体,以点带面提升创新策源能力。第二,强化创新策源能力对城市经济高质量发展的引领作用。面向国民经济主战场和现代经济重点领域,积极推动知识创新、基础研究和应用研究的策源能力,加快科技创新与经济发展的深度融合,加强经济高质量发展的科技供给,厚植高质量发展的动能和韧性。第三,协同推进城际创新策源能力的整体效能。协同推进城市之间尤其是城市群内部的创新策源地建设及其腹地比较优势的培育,避免盲目实施多元化创新而导致资源浪费和效率损失。对我国三大城市群的上海、北京、深圳等核心城市而言,应从城市群整体层面和未来发展格局的角度整合资源,重在提升整体创新策源能力;对城市群的中小城市而言,重在通过融入城市群发挥其在细分领域的创新策源能力,协同提升城市群整体的创新策源效能。第四,深入挖掘关键使能技术,提升创新策源能力的经济发展质量效应的调节作用。针对我国尚缺乏关键使能技术供给体系顶层设计的现状,亟待从国家层面统一谋划,构建科学的关键使能技术发展框架。