专业群共享专业课程的教学改革和实践

——以“传感器与检测技术”课程为例

杨镇首 钟艳花 蔡雄志 陈健祥 易群生

1.江门职业技术学院 广东江门 529090;2.广东吉洋视觉技术有限公司 广东东莞 523419

1 概述

江门职业技术学院智能产品开发与应用专业群是广东省第二批高职院校高水平专业群,是学校“十四五”规划重点打造的专业群。专业群由智能产品开发与应用、应用电子技术、物联网应用技术等专业组成,立足江门,面向粤港澳大湾区,通过全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,以“政校会园企+侨”协同联动机制为抓手,协同华为等行业龙头企业,聚焦智能产品开发产业链中的产品研发、生产制造、系统集成控制、云平台和大数据等技术链,对接区域产业升级和数字化发展需求,将工匠精神、侨乡优秀文化、劳动教育、创新创业思维贯穿人才培养全过程,培养面向智能电子产品产业链中产品研发、生产、应用、运维等岗位群的德智体美劳全面发展的高素质技术技能人才。

“传感器与检测技术”等群内各专业都有开设的专业课,是专业群内的专业共享课程,但目前群内各专业的共享课程课程教学相对独立,还没有形成有机统一和实现共享,针对教与学中存在的问题,本文进行课程的教学改革和实践,实现专业群内真正的课程共享,提高课程教学质量,激发学生课程学习的主观能动性,提升课程学习效果。

2 专业群总体课程体系改革

江门职业技术学院智能产品开发与应用专业群积极推行“以产品开发为引擎”的人才培养模式,紧紧抓住我国当前数字经济大发展的机遇,紧跟新一代电子信息技术发展方向,以“政校会园企+侨”协同联动机制为抓手,以产品开发过程所需的知识、技能和学生综合素质为主线,以学生岗位就业能力、创新创业能力和职业综合素质提高为核心,紧紧围绕产品开发流程要求,引入企业研发项目,构建专业群课程体系及核心课程标准,改革教学模式和教学方法,并以产品技术开发与成果运用作为人才培养质量的评价标准。以产品开发为引擎的人才培养模式示范引领,基于行业企业实际标准,按照“技术领域相近、职业岗位相关、能力需求相似、专业基础相通”的原则,线下形成了底层可共享的专业群共享课程,面向群内所有专业学生开设,最大限度地实现了群内各专业课程和教学资源共享。

专业群深化产教融合校企合作,将企业新技术、新工艺、新规范及学生创新能力培养融入培养过程,构建“底层共享(公共基础课、专业群专业共享课程)、中层分立(专业核心课程)、顶层互通(岗位课程模块)”的专业群课程体系,并依据产业发展及岗位需求变化情况动态调整岗位课程模块,满足学生多样化成才和个性化发展需要,将人才培养过程和技术服务过程有机结合起来,实现专业群学生按需分流、复合式培养。

3 课程整体教学改革

江门职业技术学院智能产品开发与应用专业群的共享专业课程的课程教学按照专业群“以产品开发为引擎”人才培养模式改革,根据“底层共享(公共基础课、专业群专业共享课程)、中层分立(专业核心课程)、高层互通(岗位课程模块)”的专业群课程体系,本文以“传感器与检测技术”课程为例,介绍共享专业课程的教学改革与实践,旨在提高课程教学质量,实现专业群内真正的课程共享,提升学生的解决实际问题的能力。

3.1 课程教学改革目标

“传感器与检测技术”是智能产品开发与应用专业群的共享专业课程,智能产品开发与应用、应用电子技术、物联网应用技术等专业均在大二上学期开设,54学时,通过本课程的学习,学生能解释传感器、检测技术、检测系统相关的专业术语,能分析各类传感器的工作原理、测量电路,能解释传感器的典型工程应用,能利用传感器与检测技术知识设计和评价产品采集系统,且兼顾能效、健康、安全等制约因素,能了解国内外传感器与检测技术的现状和发展趋势,特别是与信息技术深度融合的智能检测技术的新发展。随着电子与信息技术的迅猛发展,当今信息化社会的任何活动都离不开信息的采集、传输和处理。因此,传感器技术、通信技术、计算机技术并称为现代信息技术的三大支柱。传感器与检测技术集中体现了信息化和工业化的结合,科技越发达,信息化、智能化及自动化程度越高,对传感器与检测技术的依赖也就越强烈。智能产品技术、物联网技术、自主无人技术等无不依赖传感与检测技术的发展与应用,极大地提高了本课程的地位[1-2]。

3.2 课程总体教学设计

根据国家高等职业院校群内各专业教学标准,对接行业职业标准(规范)、岗位能力需求,依据专业群人才培养方案,课程标准,传感网应用开发、集成电路开发与测试和智能硬件应用开发等“1+X”职业技能等级证书,结合最新国家战略、市场需求,结合实际智能电子产品开发过程的知识点与所需技能,重构专业课程内容,将社会急需的、真实的电子产品开发项目引入课程中,推动课程教学改革创新。在治疗过程中,传感器作为感觉器官,其关键作用更是无法替代,非接触式测温仪其核心元件是热电堆传感器;给病人注射用的自动注射装置里面用到的输液泵压力传感器和堵针监测压力传感器;监护仪夹在手指头上的血氧饱和度传感器,诸如此类,不胜枚举。

习近平总书记提出,要把立德树人当作教育事业中的根本任务,在高校教育工作中,要把课程思政作为落实立德树人理念的举措、方法,以此来营造大的思政环境,打造全方位、全过程、全员的德育格局。习近平总书记还强调,要保证思政教育、课程教育的协同发展,构建协同效应,让大学生在学习专业理论知识的同时,提升大学生的道德修养、人文修养,促使大学生身心健康成长,将来成为国家、社会发展需要的高素质栋梁人才。本课程中也积极融入爱国精神、工匠精神、劳动精神、自主创新等思政内容[3]。

本课程的主要内容包括:传感器初识、温湿度的检测、位移的检测、压力的检测、气体的检测、新型传感器与检测技术等项目,每个项目包含多个任务。

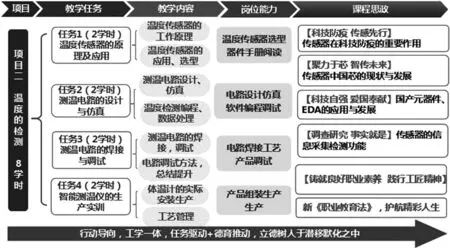

3.3 课程单元教学改革设计

以项目二温度的检测为例,介绍课程单元设计。项目内容结合最新国家战略、市场需求,结合实际电子产品开发过程的知识点与所需技能,重构专业课程内容,将社会急需的、真实的电子产品开发项目引入课程中,推动课程教学改革创新。项目介绍热电堆红外传感器、湿度传感器等的工作原理,检测电路的分析以及制作和调试,项目突出传感器发挥的重大作用,同时积极融入课程思政元素;能实事求是、精益求精,践行工匠精神;增强劳动观念,践行劳动精神,学习劳模精神;提高团队合作,互帮互助,协同创新的精神;增强科技强国、爱国奉献、自主创新、不负韶华、努力奋斗的理想信念。

图1 单元教学设计框图

3.4 课程教学评价改革

构建多元化考核评价模式,全面考核学生课堂表现、专业知识及技能掌握情况,课程重点考核学生进行各种数字系统设计、仿真与测试的能力,采用“全过程、多维度、多元化”评价体系。全过程即课前、课中、课后过程性评价和形成性评价相结合的考核方式;多维度即结合全国职业院校技能大赛、“1+X”集成电路开发与测试等级证书评价标准等五个维度进行评价;多元化即全程依托微助教、精品课程平台,线上线下相结合,教师、企业导师、学生自评、互评多主体评价,探索增值评价,确保评价结果科学、系统、全面。

4 课程教学实施过程改革

根据工学一体、行动导向的教学理念,以学生为主体,教师为主导开展教学活动。教学实施过程分为课前导学、课堂实施和课后拓展三个阶段,以市场实际需求产品为任务驱动,设计混合探究式教学,将信息化资源与教学策略有机融合,学生在任务实施的过程中,学会传感器的理论,思考产品生产与效率提升的方法,践行精心设计与匠心制作的标准,领悟国家发展与个人成长的道路。

课前,重点培养学生的自主探究、独立思考的能力,激发学生学习的兴趣,借助网络资源和教学平台,发布任务,设置讨论话题,进行直播讨论,对即将开展的教学内容进行启发引导。

课中,采用项目化教学方法,详细设计知识点或技能点所蕴含的思政元素,搜集典型素材,设计课程思政的实施途径,将价值塑造潜移默化地融入教学。以工作任务为导向,指导教师全程现场指导,学生分组进行练习,在完成实践任务的同时,注重学生职业素质的培养。通过小组分工合作,培养学生团结协作、沟通交流的能力;通过检测的技术要求,保证检测精度,培养学生严谨认真、实事求是的职业素养,提高质量意识;在完成实训任务的过程中,通过任务驱动,培养学生求实创新、解决问题的能力,增强职业自豪感和社会责任感。

课后,教师借助教学平台发布作业和拓展学习资源,学生自主探究,进行知识巩固和拓展,借助微信群、课程平台进行交流,答疑解惑。教师同时充当学生的心灵导师,帮助学生解答困惑、疏导心理,讨论社会热点,传递正能量,与学生亦师亦友,做学生的良师益友。

5 课程教学改革成效

5.1 教学目标高效达成,实现专业群共享课的共享性

课程教学获学生高度认可,采用传感器典型应用项目展开教学,任务设计层层递进,符合学生的认知规律,关注学生学习过程,突出学生课堂主体地位,注重学生传感器应用能力的培养,使得课堂高效愉悦,学生对课程满意度较高。同时,在项目作品制作中学生懂得了群内不同课程之间可以迁移学习,体验知识见融会贯通的乐趣,增加学习兴趣。

5.2 以研促教,促进专业群创新人才培养

产教融合,课程团队将行业新技术、新标准、新工具等融入课程,设计成教学任务,写进校本活页教材和工作手册中,转换成教学案例,将教师科研、企业技术服务项目融入教学中,以企业真实产品案例为支撑,激发学生科研创新兴趣。学生养成勤思考爱探究、勤动手爱劳动的良好习惯,践行工匠精神和劳动精神。践行知行合一,学生在动手实践中掌握知识,同时又把理论运用于实践中,动手动脑,达成学习目标,助力学生成长成才。

图3 课程教学改革成效

结语

采用实际产品作为实训项目能达到较好学习效果,后续课继续可缩小验证性实验的比例,并要紧跟专业群行业发展、产业需求,不断调整更新实训项目。课程教学过程紧凑,大部分学生能够跟上节奏,但是少部分学生存在困难,如何针对这类学生设置分层目标,注意团队中避免将基础薄弱的同学全部分在一组,使后续教学中需要更多给予关注。在后续教学中应与时俱进,进一步深入课程教学改革,贯彻落实新《职业教育法》,多元化融入课程思政元素,提升专业群高素质技术技能人才培养质量。