准噶尔盆地南缘中段构造变形特征及次级分段划分

姜颜良,孙文洁,崔立杰,杜彦男,李孙义,孔雪,吴孔友

(1.中石化石油物探技术研究院有限公司,江苏 南京 211103;2.中国石油大学(北京)克拉玛依校区,新疆 克拉玛依 834000;3.中国石油大学(华东)地球科学与技术学院,山东 青岛 266580;4.山东石油化工学院,山东 东营 257000)

0 引言

准噶尔盆地南缘山前带构造是华力西运动晚期以来多次构造运动叠加改造的结果[1-3]。 燕山期以来,特别是喜山期,印度板块与欧亚大陆板块远程碰撞,发生陆内强烈的俯冲造山作用,导致天山不断隆升和向盆地方向逆冲推覆,在北天山山前形成了多排断褶带[1-2,4],构造变形错综复杂,相互叠加,发育多重构造样式。 受构造运动方向、变形时间、变形强度、变形速率和边界条件等众多因素的影响, 山前带东西方向上具有明显的构造分段特征[5-8]。 构造变换带通常作为构造分段的边界[7-10],研究区南缘中段山前带发育众多不同性质和不同规模的挤压域构造变换带, 这些构造变换带两侧的区带存在明显的构造变形差异, 致使南缘中段东西方向上也存在次级的分段特征。

前人对挤压域构造变换带的研究较少, 仅有少数学者初步探讨了南缘中段构造变换带的发育特征[5-9],对该地区构造解释方案及变形特征的认识存在差异[1-2,4-5,11-13]。 汪新伟等[5,9]以挤压域变换构造的类型和变形差异为依据, 探讨了南缘中段构造变换带的发育特征, 认为基底先存构造、 滑脱断层顺层滑脱的转变、 沉积相和岩性差异以及挤压应力作用方式的差异是构造变换带形成的主控因素。 而孙自明等[8]认为,大型基底断裂(如乌鲁木齐-米泉隐伏断裂和红车断裂)是控制构造分段的主要因素, 盆缘调节构造是造成次级构造分段的主要原因,但尚未进行次级分段的划分。另外,程光锁等[6]认为,研究区发育的横断层、侧断坡与斜断坡等调节构造是构造分段的边界。 周小军等[7]则认为研究区发育的横断层缺少切实的证据, 从背斜间的变形样式和变形程度方面探讨了横向构造转换关系,认为南缘中段横向上主要表现为构造样式相近、构造变形强度发生此消彼长的构造转换关系, 这种横向转换关系与汪新伟等[5-6]按照挤压域变换构造的类型进行分类的横向构造变换带的含义不同。 由于构造变换带的纵向分带、横向分段作用可以控制不同区带、区段的构造变形样式, 进而控制油气勘探的有利区带分布, 因此有必要结合构造变换带及构造变形差异对南缘中段进行次级分段划分。

本文对横跨南缘中段最新采集处理的地震剖面进行精细的沉积-构造解释,应用断层相关褶皱理论和断层滑移距离定量分析方法, 探讨研究区复杂叠加构造变形特征及差异性。结合前人研究,明确构造变换带的性质、规模及发育特征,然后以挤压域构造变换带的分布、构造变形强度和变形样式的差异为依据,对准噶尔盆地南缘中段进行次级分段划分。 构造分段及变形特征的明确, 对理解研究区油气成藏条件和指导油气勘探具有重要意义。

1 地质概况

准噶尔盆地南缘是在准噶尔元古代陆核基础上发育起来的大型陆内坳陷盆地[2]。 以红车断裂和乌鲁木齐-米泉隐伏断裂为界,准噶尔盆地南缘划分为南缘西段、中段和东段3 个大的区域构造段[2,5-6,8-9]。 其中:红车断裂呈NNW 向展布,具有右旋走滑性质;在北部构成了准噶尔盆地腹部与车排子隆起的边界, 向北延伸切穿中拐凸起; 在南缘地区构成了昌吉凹陷与四棵树凹陷的边界,向南延伸,逐渐隐伏于山前逆冲推覆构造带之下。 乌鲁木齐-米泉隐伏断裂整体上呈NE 向展布,是一条大型左旋走滑基底断裂,具有压扭性质;平面上切割并错断NWW 向和近EW 向断裂。 在布伽重力异常图上存在明显的重力梯度带, 航磁异常图上也见高、低磁异常的分界及异常轴的错断[8],该断裂影响了南缘山前3 排断褶带、 柴窝堡凹陷及东部博格达山山前断褶带之间的构造变形差异。 研究区南缘中段位于北天山山前, 具体指乌鲁木齐-米泉隐伏断裂以西、红车断裂以东的区域,长约200 km,宽约50 km。

石炭纪末的挤压作用使研究区古亚洲洋全面消亡,北天山有限洋盆开始向前陆盆地转换旋回,到早二叠世早期,天山洋盆闭合,彻底结束了天山的古洋盆演化历程,形成了南缘盆地的基底[14-16]。 从二叠纪—第四纪依次进入陆内裂陷—坳陷—前陆盆地的陆内演化发育阶段[2,14-16],经历了海西末、印支、燕山和喜山期的多期构造运动[17-22]。 燕山期以来,特别是喜山期在来自天山隆升产生的向北挤压应力作用下,中、新生代地层沿三叠系、侏罗系煤层和白垩系、古近系高塑性泥岩层发生滑脱和褶皱变形,由于挤压作用的持续进行,共发育了由多个背斜带和一系列逆冲断层组成的3 排断褶带[1,12]。

由于边界条件和应力作用的时间、方式、方向不尽相同, 南缘中段山前地区发育的3 排断褶带变形呈现显著差异。第1 排断褶带紧邻北天山,构造变形程度最大,形成于燕山期[11,23],主要指齐古断褶带,典型的背斜有喀拉扎背斜、阿克屯背斜、昌吉背斜、齐古背斜、清水河背斜、南玛纳斯背斜、南安集海背斜、托斯台背斜等。 由于遭受挤压隆升,该构造带地层剥蚀严重,背斜核部主要出露较老的侏罗系—白垩系。 第2 排断褶带构造形态最明显,形成于古近纪末期[23-29],主要指霍玛吐背斜带,典型的背斜有霍尔果斯背斜、玛纳斯背斜、吐谷鲁背斜等,背斜多为长轴背斜,单个背斜的规模较大,褶皱构造的地表出露较新的新生代地层。第3 排断褶带构造变形程度低,形成于第四纪[23-26,30-31],主要指呼安背斜带,典型的背斜有呼图壁背斜、安集海背斜、独山子背斜等,受滑脱层影响较大,在远离山前地区发育。 整体上看,这些断褶带平面上呈向北凸出的弧形,大致等间距平行于北天山山前带(见图1)。 南缘中段山前地区发育的这3 排断褶带的构造变形特征及东西方向的分段划分是本文研究的重点。

2 构造变形特征

2.1 构造样式发育特征

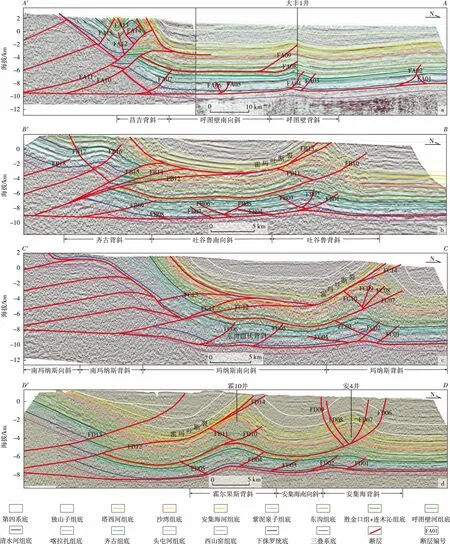

对南缘中段典型地震剖面进行精细的沉积-构造解析(见图2),发现山前带构造变形错综复杂。 AA'剖面昌吉褶皱基底发育众多向北逆冲的断裂, 剖面上构成逆冲叠瓦状构造,并在前缘发育多条反冲分支断层,调节褶皱的变形,构成多级冲起构造,其与对应的褶皱构造叠加组合成突发构造, 正向逆冲断层和相应的反冲断层以及之间的断夹块形成多个构造楔。 昌吉背斜基底发育大型基底卷入型构造楔, 正向逆冲断层在前缘发生顺层滑脱, 其与相应的反冲和分支断层组合成滑脱式小型构造楔, 之间的断夹块呈复杂不规则的多边形向上隆升,构成了昌吉背斜的整体,形成背形堆垛式双重构造,强烈改造着昌吉背斜的构造形态。

图2 南缘中段典型地震剖面构造解析Fig.2 Tectonic analysis of a typical seismic profile in the middle part of the southern margin

昌吉背斜处除了发育基底卷入型断裂体系叠加组合成的各种挤压构造样式外, 在向盆地内部过渡的区域,分别在三叠系、白垩系吐谷鲁群、古近系安集海河组中发育3 组滑脱断层,构成顺层滑脱型断裂体系。其中:基底三叠系的大型滑脱断层和白垩系吐谷鲁群中的滑脱断层向北远距离滑脱,在前缘向上逆冲,影响呼图壁背斜的发育, 使其呈现明显的构造分层特征——底部层系(三叠系—侏罗系)表现出断滑褶皱特征,中部层系(白垩系—古近系)表现出断展褶皱特征。 远离山前的呼图壁背斜(第3 排背斜)构造变形程度明显比昌吉背斜(第1 排背斜)轻,构造相互叠加的复合构造样式也明显少于昌吉背斜。值得注意的是,南部的基底卷入型断裂的主干断裂(如霍玛吐断裂)与顶部层系向呼图壁背斜附近传递的滑脱断裂未有明显的顺方向逆冲滑脱的搭接关系。

BB'剖面和CC'剖面具有非常相似的构造形态和构造样式。在第1 排背斜(齐古背斜、南玛纳斯背斜)基底处都发育多条正向逆冲断层, 剖面上构成逆冲叠瓦状构造,在前缘发育大型反向逆冲断层,相互叠加组合成大型的基底卷入型构造楔。 正向逆冲断裂的主干断裂(霍玛吐断裂)向北远距离逆冲,在第2 排背斜(吐谷鲁背斜、玛纳斯背斜)顶部冲出地表,在古近系安集海河组发育的大型反冲滑脱断层、 正向逆冲断层及分支断层组合成“鳄鱼嘴状”的构造三角楔,其中的断夹块整体向前(前陆)倾,倾向与整体逆冲方向相同,构成前倾双重构造。第1 排背斜向第2 排背斜过渡区域,分别在三叠系、白垩系和古近系发育大型的顺层断层,并发育多条反冲和分支断层, 剖面上构成冲起构造和多级冲起构造样式;这些断层相互叠加在不同层位上,发育相应的构造楔,由于构造楔的楔入长度不同,第2 排背斜(吐谷鲁背斜、玛纳斯背斜)构造高点在不同层位上发生偏移, 使得第2 排背斜垂向上表现出明显的分层特征。 另外,BB'剖面和CC'剖面的第1 排背斜和第2排背斜之间的向斜表现出非常相似的构造形态, 向斜两翼较陡,但核部宽缓,形似“碗状”,受滑脱断层背冲的影响, 玛纳斯南向斜和吐谷鲁南向斜展现出了大型背冲型冲凹构造的特点。

DD'剖面中,紧邻山前地区发育巨大的单斜构造,可作为其下方存在大型基底卷入型构造楔的证据。 该剖面中只发育三叠系和白垩系2 套滑脱断层, 在霍尔果斯背斜底部层位, 基底滑脱断层发育小型的反冲和分支断层,与上方白垩系发育的滑脱断层相交,形成滑脱式构造楔,其中的断夹块长度大于断层位移,断夹块整体向后(后陆)倾,构成正常双重构造样式。顶部的霍玛吐断裂与下方滑脱断层发育的反冲断层相互叠加,组合成新的滑脱式小型构造楔, 该构造楔楔入长度比下部的构造楔长, 这种现象也很好地解释了霍尔果斯背斜深部和浅部层系构造高点不一致的现象。 白垩系滑脱断层顺层滑脱, 在安集海背斜顶部发育多条分支断层,形成多级冲起构造样式,改造了安集海背斜的形态。 相比于AA',BB',CC'剖面,DD'剖面在紧邻山前地区反向冲断层和突发构造发育较少, 叠加复杂程度相对较低。

通过分析构造变形特征发现, 研究区构造全部表现出挤压构造样式, 除了发育冲起构造、 多级冲起构造、叠瓦状构造等基础的构造样式外,还发育由这些基础构造相互叠加组合成的复合构造样式, 如背形堆垛式双重构造、前倾双重构造、构造楔、突发构造等。山前地区发育的3 排背斜属于典型的断层相关褶皱, 背斜构造受基底卷入型断裂体系和顺层滑脱型断裂体系联合控制。第1 排背斜(昌吉背斜、齐古背斜、南玛纳斯背斜)受控于基底卷入型断裂体系,属于基底卷入型褶皱-冲断带;第2 排背斜(吐谷鲁背斜、玛纳斯背斜、霍尔果斯背斜)和第3 排背斜受控于顺层滑脱型断裂体系,属于盖层滑脱型褶皱-冲断带;顺层滑脱型断裂体系的发育,使得第2、第3 排构造垂向上表现出明显的分层特征。

对比发现,AA'剖面南部发育的基底卷入型断裂的主干断裂与向盆地内部传递的滑脱断裂未有明显的顺方向逆冲滑脱的搭接关系, 而BB',CC',DD'剖面则有明显的这种顺方向搭接关系, 特别是BB',CC'剖面的这种搭接关系在剖面上非常相似, 并且都在第2 排背斜顶部冲出地表。 这种不同类型断裂搭接关系的差异性, 可以作为AA'剖面区分BB',CC',DD'剖面东西分段的依据。 从构造变形程度和样式上看,AA'剖面显示的第1 排背斜(昌吉背斜)的南翼比BB',CC'剖面的第1 排背斜(齐古背斜、南玛纳斯背斜)的南翼更陡,CC'剖面第1 排背斜(南玛纳斯背斜)的南翼很缓,DD'剖面没有发育第1 排背斜,发育单斜构造。整体上看,4条剖面显示的第1 排构造的褶皱程度和遭受断层改造的程度自东向西逐渐减弱, 自东向西由两翼陡倾的紧闭背斜逐渐过渡到单斜构造。BB',CC'剖面构造变形程度和变形样式相似性较高。 以上4 条剖面显示的构造变形差异,可以作为接下来进行东西分段的依据。

2.2 断层滑移距离分析

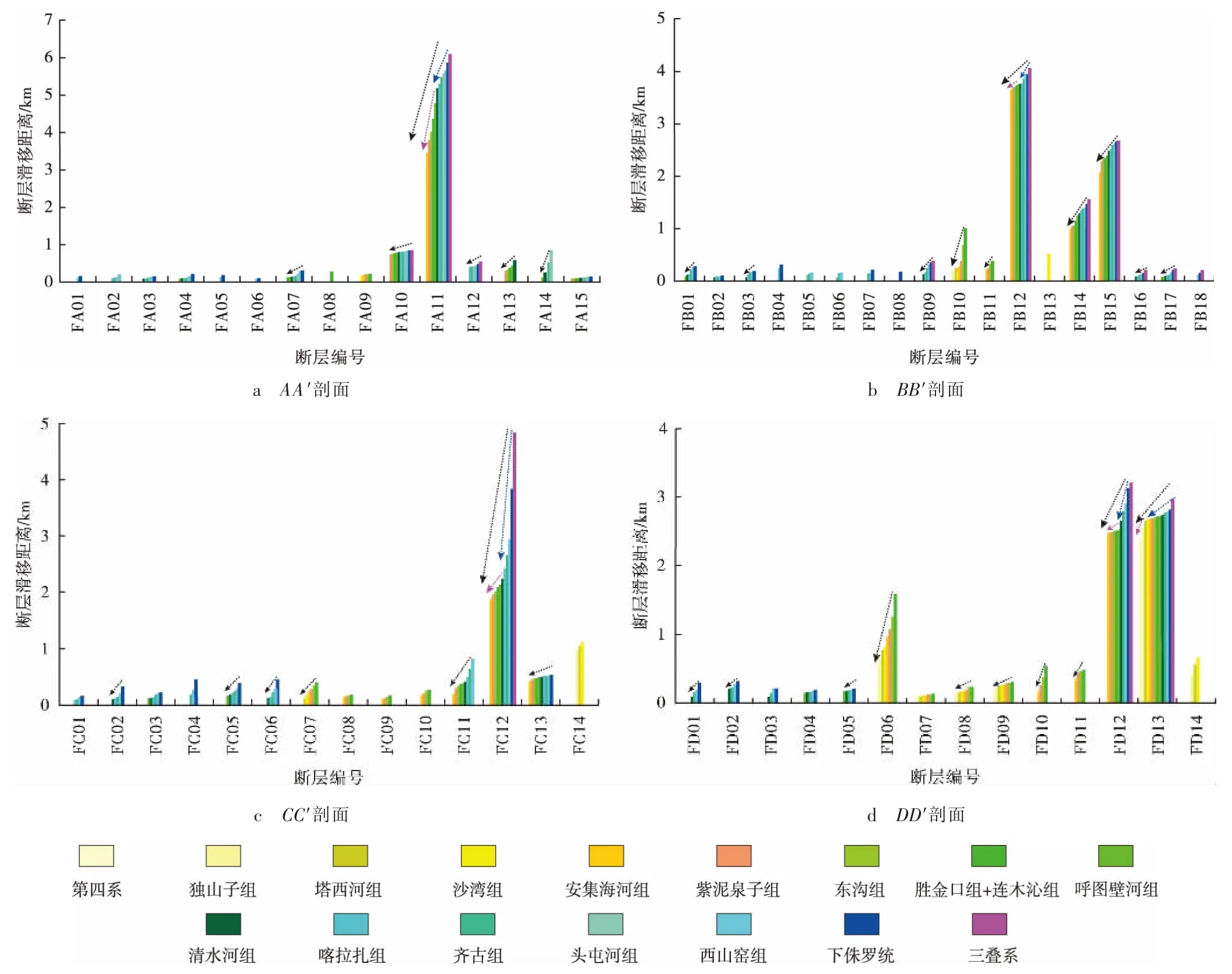

为了定量分析研究区构造变形特征, 给东西分段提供可靠的依据, 本文对4 条典型地震剖面解释出来的断层进行了滑移距离统计,断层编号见图2。 从断层滑移距离的定量分析发现, 研究区断层的滑移距离总体是渐变的,表现出滑移距离“由深至浅”逐渐变小的发育趋势,具有继承性发育的特点(见图3)。 部分大断裂(如霍玛吐断裂)存在一定的拐点(深蓝色虚线和紫红色虚线具有不同的斜率),是断裂多次活动、继承性发育的有力证据。

图3 4 条地震剖面断层滑移距离统计Fig.3 Fault slip distance of the four seismic profiles

对比4 条剖面的同一主干断裂发现:AA'剖面对应的霍玛吐断裂(FA11)滑移距离在底部层系(三叠系)最大,超过6 000 m;DD'剖面其滑移距离最小,小于3 500 m;BB'剖面和CC'剖面对应的霍玛吐断裂(分别为FB12,FC12)在底部层系(三叠系)滑移距离相当,在4 000~5 000 m。 整体上看,AA'剖面霍玛吐断裂整个层系的滑移距离大于其余3 条剖面;DD'剖面对应的霍玛吐断裂(FD12)滑移距离整体相对较小。 这表明AA'剖面所在地区遭受挤压变形的程度更强, 即南缘东部比西部遭受来自南部的挤压程度更大,与前人[9]研究的南缘构造变形程度东强西弱特征相吻合。

如上文所述,BB'剖面和CC'剖面的构造整体变形形态和断层分布极为相似。从图3 也可看出,这2 条剖面对应的霍玛吐断裂的最大滑移距离相近, 不同的是BB',CC'剖面对应的霍玛吐断裂的滑移距离在变化上存在一定的差异性。 对比2 条剖面的构造变形(见图2)发现,BB'剖面霍玛吐断裂受挤压在底部层系抬升的幅度比CC'剖面的高。 另外,BB'剖面中的齐古背斜比CC'剖面的南玛纳斯背斜的发育完整性高,且两翼褶皱的程度也比南玛纳斯背斜高。 霍玛吐断裂滑移距离变化存在差异性的原因应该是:BB'剖面处一部分挤压应力分配给了齐古背斜的褶皱变形, 而CC'剖面分配给南玛纳斯背斜褶皱变形的应力相对较小; 另外,CC'剖面底部层系的大型构造楔与此处的霍玛吐断裂搭接的方向一致,有利于霍玛吐断裂的向前逆冲。CC'剖面顶部层系的霍玛吐断裂的滑移距离发生急剧下降, 是因为在顶部层系的古近系安集海河组滑脱层中, 霍玛吐断裂近于水平顺层滑动, 另外又发育了多条分支断层和反向逆冲断层进行调节, 从而使得顶部层系的滑移距离表现得较小。 以上4 条剖面显示的断层滑移距离的差异,可以作为接下来构造分段的依据。

3 构造变换带发育特征

构造变换带是指构造变形区调节应力时空分布差异的构造[5,25],强调的是有差异的守恒,或者是构造有规律的变化。 在挤压构造区, 构造变换带包括变换构造、变换构造之间起到连接作用的传递带、对变换构造和传递带起到调节均衡作用的调节带3 个部分[25]。 有些学者[7-10]也将调节带、传递带、转换带、变换带、变换构造等同描述, 但表达的都是指构造首尾之间表现出的几何学上不连续、不协调,通过褶皱、断层位移互补转变、传递、叠覆来调节应变和位移变化的构造。 准噶尔盆地南缘地区发育纵向和横向2 种性质的构造变换带,由于两者都属于传递带的范畴,故也称为纵向传递带和横向传递带。

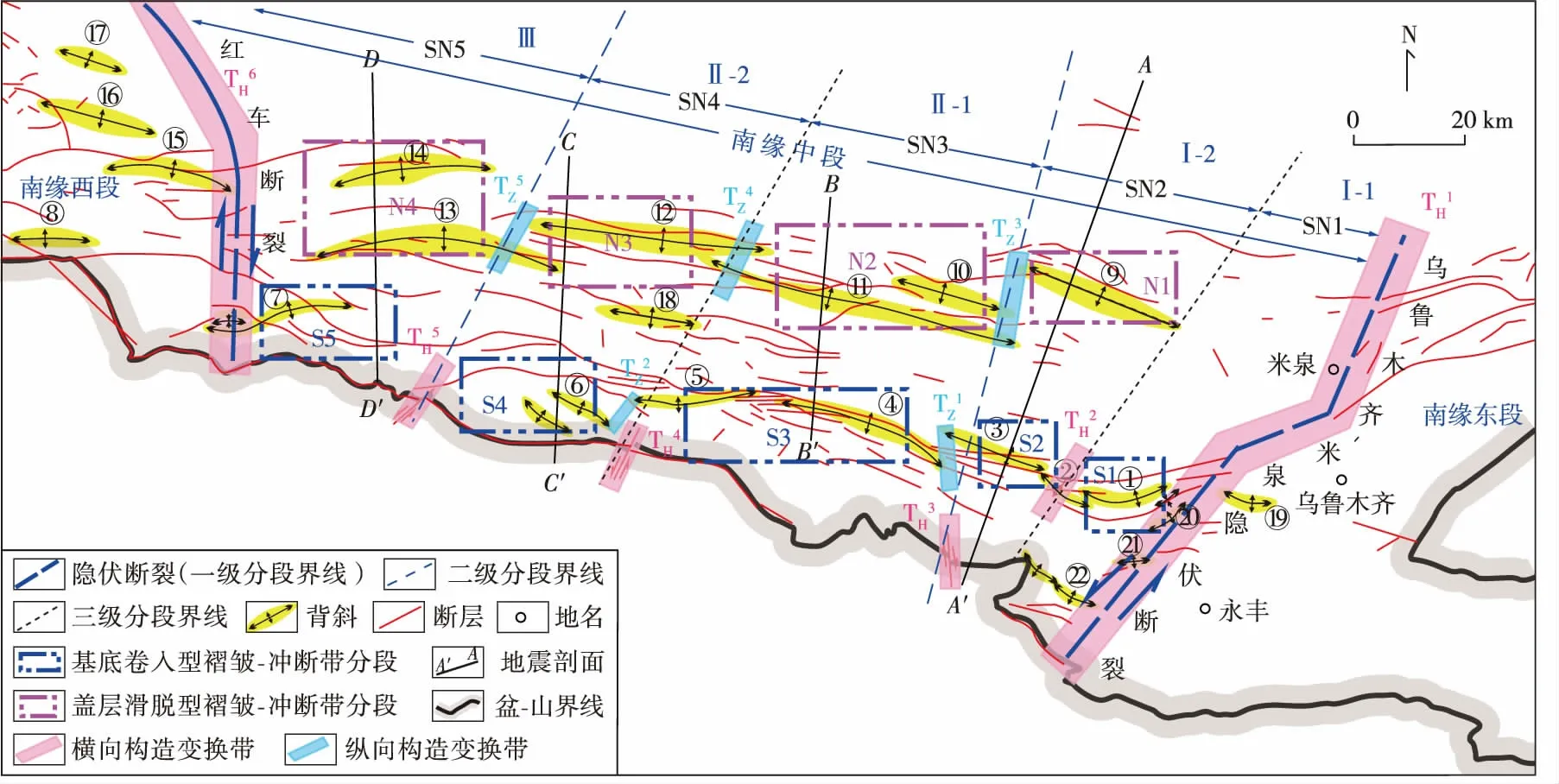

纵向构造变换带的特点是主逆冲断层通过分支断层或褶皱等构造传递到另一条主逆冲断层时, 位移量沿逆冲断层走向保持不变或均匀变化[5]。 南缘中段发育的纵向构造变换带都为褶皱型, 以主逆冲断层和背斜斜列展布、位移纵向斜列传递为特征,山前地区发育的3 排背斜带中, 相邻背斜之间发育的构造变换带就是这种褶皱型(见图4,箭头代表断层的运动方向,下同),包括齐古-昌吉构造变换带、南玛纳斯-清水河构造变换带、吐谷鲁-呼图壁构造变换带、玛纳斯-吐谷鲁构造变换带、霍尔果斯-玛纳斯构造变换带,其中,霍玛吐背斜带中的玛纳斯-吐谷鲁构造变换带、 霍尔果斯-玛纳斯构造变换带最为典型。 3 个背斜构造呈近乎平行的斜列展布,分别受控于相应的主逆冲断层,而3 条主逆冲断层首尾不相连,因逆冲位移量的变化,在它们之间发生了位移量的互补和传递, 从而形成了以向斜为调节带进行过渡的褶皱型纵向构造变换带。

图4 南缘中段纵向和横向构造变换带分布Fig.4 Distribution of vertical and horizontal tectonic transformation zones in the middle part of southern margin

横向构造变换带的特点是冲断带的总位移或缩短量沿逆冲断层走向在短距离内发生突变, 常以走滑性质的构造来调节两侧不同的缩短变形[10]。 南缘中段横向构造变换带类型较多,主要包括以下3 种。

1)大型基底断裂。 该类构造变换带两侧区域的基底和沉积盖层都呈现明显的地势落差, 如山前地区发育的红车断裂和乌鲁木齐-米泉隐伏断裂,这2 条断裂是划分南缘东段、中段和西段的区域边界断裂,对应的构造变换带为红车-巴音沟河构造变换带和米泉-乌鲁木齐-永丰构造变换带。 在规模上,这2 条构造变换带为研究区的一级构造变换带, 调节着变形区应力时空分布差异,控制着南缘各段的沉积-构造格局。 变换带东西两侧基底具有明显的阶梯状落差, 沉积盖层的厚度也形成了巨大的反差。

2)横向走滑断层。 该类构造变换带以左旋或右旋走滑的方式来调节和传递相邻地带的构造变形差异。野外观察发现, 在南缘西部逆冲推覆构造带的伊林黑比尔根山前大断裂被走滑断层切割, 这些走滑断层就属于横向走滑断层。 例如:金沟河南部盆-山交界处发育的左旋走滑断层,命名为金沟河构造变换带;玛纳斯河南部盆-山交界处发育的左旋走滑断层,命名为玛纳斯河南部构造变换带;呼图壁河东南部盆-山交界处发育的右旋走滑断层, 命名为呼图壁河东南部构造变换带。这些构造变换带的规模及影响范围都较小,起到调节局部构造变形差异的作用, 因此划分为三级构造变换带。

3)横推断层,又叫撕裂断层、捩断层,是规模相对较小的局部滑动断层,常与褶皱、逆冲断层、正断层等构造伴生。 其走向一般垂直于褶皱枢纽和逆冲推覆构造的前缘, 相邻区块遭受挤压应力作用的强度不一致容易产生此构造[32]。 南缘中段昌吉背斜与阿克屯背斜交界处, 发育典型的横推断层, 昌吉河就是其地表表现,其东侧的断褶带构造变形强度比西侧大,控制两侧背斜变形的主逆冲断层相互错开, 两侧的地层也发生错断,地表上表现为基底卷入型褶皱-冲断带向柴窝堡凹陷过渡的地层出现“大拐弯”现象,以及地表出露的地层呈现“西老东新”的特征,将其命名为昌吉河构造变换带,按照发育规模也划分为三级构造变换带。

分析发现, 南缘中段发育的横向构造变换带和纵向构造变换带在平面上的分布具有规律性(见图4),次级构造变换带相邻变形区域的沉积-构造格局基本相同,但构造变形样式和变形程度有所差异。 其中,走滑断层性质的横向构造变换带主要发育在山前逆冲推覆构造带(盆-山交界处),基底卷入型褶皱-冲断带(第1 排背斜带)中横向构造变换带和纵向构造变换带都有发育, 但是相邻背斜之间也是主要发育褶皱型纵向构造变换带, 只是局部地区发育了代表横向构造变换带的横推断层。 盖层滑脱型褶皱-冲断带(第2、第3 排背斜带)相邻的背斜之间全部为褶皱型纵向构造变换带。

从变换构造沿走向和倾向变化的特点来看, 昌吉河构造变换带属于共线聚敛型传递带, 依据是昌吉背斜和阿克屯背斜之间有1 个横推断层连接, 两者并未重叠,而是在同一直线上,2 个主干断层的倾向汇聚到传递带区域。南玛纳斯-清水河褶皱型纵向构造变换带属于趋近背离型传递带, 依据是南玛纳斯背斜和清水河背斜相互靠近,但并未重叠,2 个主干断层的倾向共同背离传递带区域。其余的齐古-昌吉褶皱型纵向构造变换带、吐谷鲁-呼图壁褶皱型纵向构造变换带、玛纳斯-吐谷鲁褶皱型纵向构造变换带、 霍尔果斯-玛纳斯褶皱型纵向构造变换带都属于叠覆同向型传递带,特点是背斜之间有相互重叠交汇部位, 主干断层的倾向向传递带区域汇聚(见图4)。 另外,按照地形的相对变化和地势特征来看, 研究区主要发育凸起向斜型调节带和凸起复合型调节带2 种类型, 分别位于齐古背斜向吐谷鲁背斜过渡的区域和清水河背斜向玛纳斯背斜过渡的区域(见图4)。

4 次级分段方案及特征

通过对南缘地区发育的构造变换带特征及其对周围构造格局影响的研究, 发现南缘中段紧邻山前地区发育的构造变换带从东向西将基底卷入型褶皱-冲断带划分为5 个小段(见图5),即喀拉扎背斜段(S1)、昌吉背斜段(S2)、齐古-清水河背斜段(S3)、南玛纳斯背斜段(S4)和南安集海背斜段(S5)。 这些小的分段构造变形上的差异, 表现为自东向西各段内反冲调节断层由发育转向不发育, 断层滑移距离也是自东向西逐渐减小。 汪新伟等[9]认为,这种现象可能与逆冲推覆构造由南向北推覆过程中主应力面并非保持水平而是向东发生倾斜有关。另外,盆地基底的先存构造所产生的横向调节带也起到了重要作用。 南缘中段远离山前地区发育的构造变换带将盖层滑脱型褶皱-冲断带划分为4 个小段(见图5),自东向西分别为呼图壁背斜段(N1)、呼西-吐谷鲁背斜段(N2)、玛纳斯背斜段(N3)、安集海-霍尔果斯段(N4)。

图5 准噶尔盆地南缘中段次级分段划分Fig.5 Sub-segment division of structural zone in the middle part of the southern margin in Junggar Basin

观察发现,南缘中段3 排褶皱-冲断带中发育的横向构造变换带和纵向构造变换带在南北方向上走向大致相同,具有很好的连接过渡性,如呼图壁河东南部构造变换带、 齐古-昌吉构造变换带和吐谷鲁-呼图壁构造变换带,玛纳斯河南部构造变换带、南玛纳斯-清水河构造变换带和玛纳斯-吐谷鲁构造变换带,金沟河构造变换带和霍尔果斯-玛纳斯构造变换带。 因此,依据构造变换带的位置,可以将所在不同排的、具有相同走向的构造变换带合并成一个大的复合构造变换带。 这样整个南缘中段就划分为5 个复合段(见图5, 其中TH1—TZ5见图4,①—见图1,—见图4),自东向西分别为头屯河-喀拉扎背斜段(SN1)、昌吉-呼图壁背斜段(SN2)、齐古-清水河-吐谷鲁-呼西背斜段(SN3)、南玛纳斯-玛纳斯背斜段(SN4)、南安集海-霍尔果斯-安集海背斜段(SN5)。

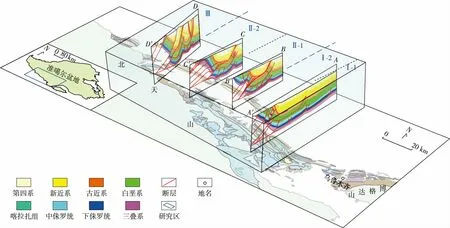

根据以上构造变换带的分段方案, 结合上文对构造样式和变形特征的差异性对比分析, 可以将南缘中段划分为3 个大的构造段,即Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ段,其中Ⅰ,Ⅱ段按照构造变换带和各自的构造特征, 又进行了次级的划分。AA'剖面构造变形特征明显区别于BB',CC',DD'剖面;BB'剖面和CC'剖面所在的齐古-清水河-吐谷鲁-呼西背斜段和南玛纳斯-玛纳斯背斜段具有非常相似的构造样式和构造变形特征, 与AA'剖面和DD'剖面所在的构造段具有明显构造变形差异。另外,南缘中段东西边界的头屯河-喀拉扎背斜段和南安集海-霍尔果斯-安集海背斜段, 由于靠近红车-巴音沟构造变换带和米泉-乌鲁木齐-永丰构造变换带, 受这2 个区域构造变换带走滑运动的影响, 周围构造平面分布上具有明显的雁列式特征, 剖面上的构造变形特征也明显区别于其他分段。 因此将AA'剖面所在的区域划分为Ⅰ-2 段,BB'剖面和CC'剖面所在的区域分别划分为Ⅱ-1 段和Ⅱ-2 段;DD'剖面所在的区域划分为Ⅲ段(见图5、图6)。

图6 南缘中段次级分段方案立体示意Fig.6 Three-dimensional schematic diagram of the sub-segment division scheme in the middle part of the southern margin

5 结论

1)南缘中段背斜构造受基底卷入型断裂体系和顺层滑脱型断裂体系联合控制, 各种构造相互叠加形成背形堆垛式双重构造、构造楔、突发构造等复合构造样式;滑脱断层的发育使构造垂向上表现出分层特征;构造变形程度自南向北、自东向西逐渐减弱。断层滑移距离总体表现出“由深至浅”逐渐变小的发育特征,主干断层滑移距离变化存在明显拐点,是断层多次活动、继承性发育的有力证据。

2)南缘中段发育纵向和横向2 种性质的构造变换带,纵向变换带都为褶皱型,主要发育在盖层滑脱型褶皱-冲断带相邻背斜的过渡区域,以主逆冲断层和背斜斜列展布、位移纵向斜列传递为特征,多数属于叠覆同向型传递带。横向构造变换带发育类型较多,主要包括大型基底断裂、横向走滑断层和横推断层,主要分布在盆-山交界处,以总位移或缩短量沿断层走向在短距离内发生突变为特征。

3)依据构造变换带将基底卷入型褶皱-冲断带划分成5 个小段,将盖层滑脱型褶皱-冲断带划分成4 个小段。 由于构造变换带在南北方向上具有很好的连接过渡性,因此将构造段合并为5 个复合段,最后结合构造变形差异,将南缘中段精细划分为Ⅰ-1 段、Ⅰ-2 段、Ⅱ-1 段、Ⅱ-2 段、Ⅲ段。该方案综合考虑了构造变换带和构造变形特征,是南缘中段次级分段的最终方案。