基于PASS软件Ⅰ类切口手术抗菌药物应用情况研究

王 茜 庄 玉

邳州市人民医院药剂科,江苏邳州 221300

Ⅰ类切口手术涉及范围为人体无菌部位,除特殊情况一般无需预防使用抗菌药物。预防手术部位感染的关键措施之一就是合理应用抗菌药物[1-2],但如果抗菌药物应用不合理,既浪费医疗资源,还会导致二重感染和耐药菌的产生[3]。为此,国家及地方出台了一系列文件政策用以改善围手术期预防应用抗菌药物不合理现象。四川美康合理用药检测系统(prescription automatic screening system,PASS)能够加强临床对抗菌药物的管理[4]。根据《抗菌药物临床应用指导原则》(2015 版,简称《指导原则》)[5]、《抗菌药物临床应用管理办法》[6]和《国家抗微生物治疗指南》(第2 版)[7]等文件精神,本研究通过医院信息系统嵌入的PASS 软件抽取2022年1—6 月在邳州市人民医院(本院)进行Ⅰ类切口手术患者的病例进行研究。分析其围手术期预防性抗菌药物的使用情况,评价其用药合理性,为Ⅰ类切口围手术期抗菌药物的规范应用提供有效依据。

1 资料与方法

1.1 资料来源

通过PASS 软件抽取本院2022 年1—6 月Ⅰ类切口手术患者病历,共3778 例。纳入标准:Ⅰ类切口手术患者;临床资料完整者。排除标准:术前出现感染使用抗菌药物治疗者;住院期间死亡病例。

1.2 方法

采用回顾性调查方法,抽取病例并导出相关信息。包括性别、年龄、科室、手术类型、手术时长以及抗菌药物品种、联合用药、给药时机、用药疗程、用法用量等。在Excel 2010 中录入相关数据并统计分析,计数结果采用例数和率(%)表示。

1.3 观察指标

①Ⅰ类切口围手术期预防应用抗菌药物情况。②预防应用抗菌药物品种。③预防应用抗菌药物给药时机、用药疗程和用法用量。

2 结果

2.1 Ⅰ类切口围手术期预防应用抗菌药物情况

2022 年1—6 月本院Ⅰ类切口手术病例共3778 例,其中男1872 例,女1906 例。<18 岁者240 例,18 ~65 岁者2099 例,>65 岁者1439 例。手术主要分布在眼科、骨科、心血管内科、普外科和泌尿外科等科室。预防使用抗菌药物804 例,预防使用率为21.28%。其中泌尿外科预防使用率最高(88.59%),其次为烧伤科(67.69%)、妇科(61.54%)见表1。

表1 Ⅰ类切口手术病例科室分布及预防使用情况

2.2 Ⅰ类切口围手术期预防应用抗菌药物品种

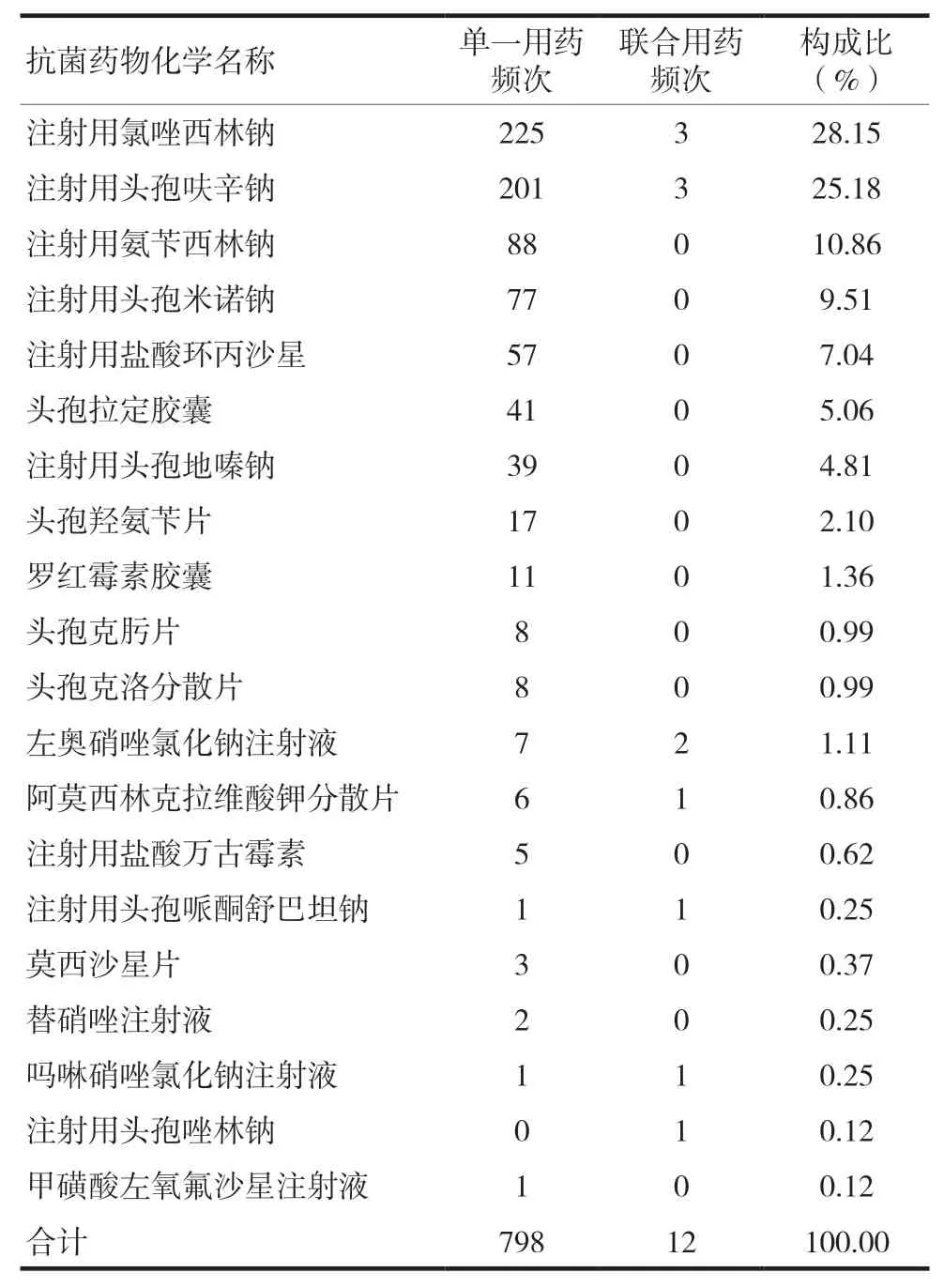

用量前三的抗菌药物品种为氯唑西林(225 例)、头孢呋辛(201 例)、氨苄西林(88 例)。804 例应用抗菌药物病例中,单一用药798 例,联合用药6 例。涉及20 种抗菌药物种类,包括注射剂型13 种、口服剂型7 种。见表2。

表2 Ⅰ类切口围手术期预防应用抗菌药物品种分布

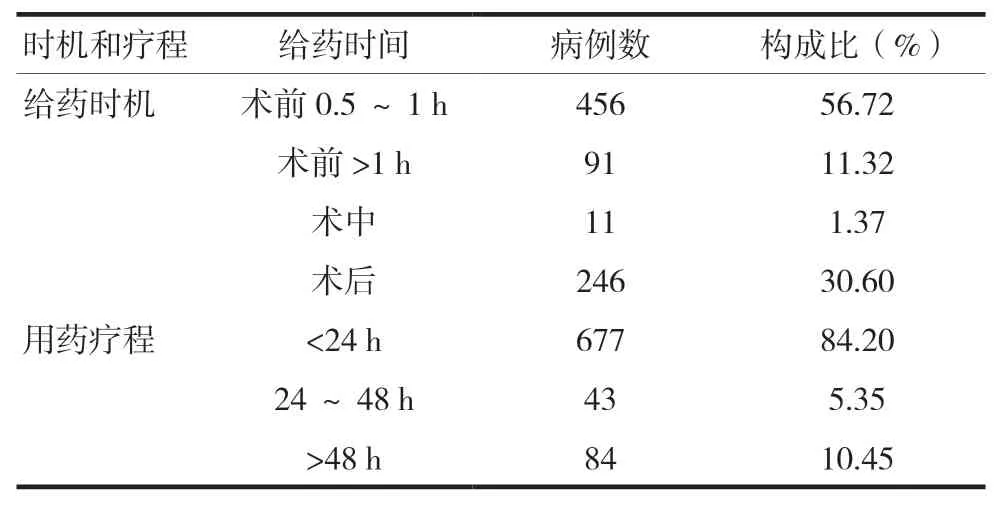

2.3 Ⅰ类切口围手术期预防应用抗菌药物给药时机和用药疗程

804 例预防应用抗菌药物病例中,给药时机为术前0.5 ~1 h 的占56.72%(456 例),术前>1 h 给药的占11.32%(91 例),术中给药的占1.37%(11 例),术后给药的占30.60%(246 例)。抗菌药物用药疗程<24 h 的占84.20%(677 例)。见表3。

表3 Ⅰ类切口围手术期预防使用抗菌药物的给药时机和用药疗程

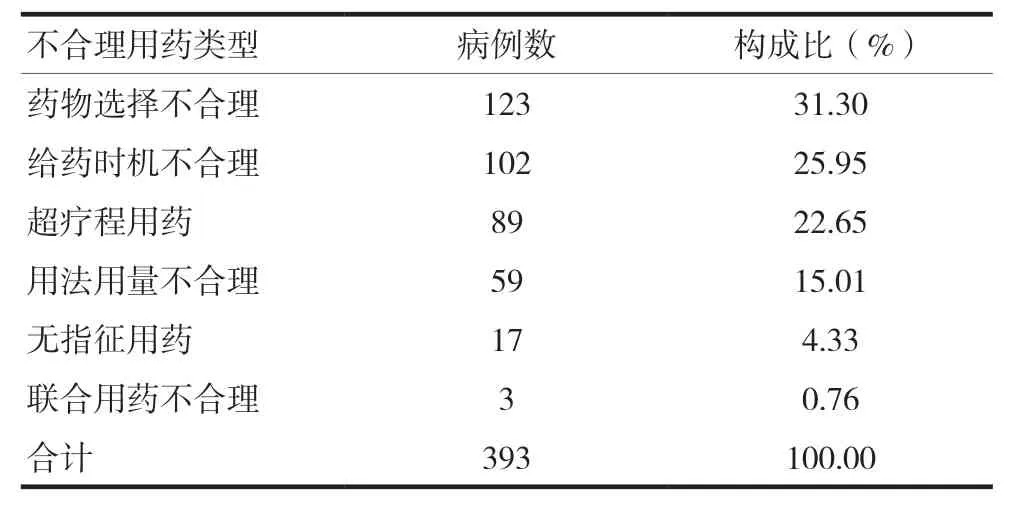

2.4 Ⅰ类切口围手术期预防应用抗菌药物的不合理用药类型分布

3778 例Ⅰ类切口手术病例中,预防使用抗菌药物804 例,其中合理用药411 例,不合理用药393例,不合理用药总体占比为10.40%。不合理用药类型有:药物选择不合理、给药时机不合理、超疗程用药、用法用量不合理、无指征用药、联合用药不合理。见表4。

表4 Ⅰ类切口围手术期不合理预防应用抗菌药物的类型分布

3 讨论

3.1 预防应用抗菌药物情况

Ⅰ类切口清洁手术,手术范围是局部没有炎症和损伤的人体无菌部位。不涉及人体与外界相通的器官如呼吸道、消化道等,根据《指导原则》,一般无需预防使用抗生素。但下列情况可考虑预防用药:手术范围大、时间长、污染机会增加;手术涉及重要脏器,一旦发生感染将造成严重后果者[5,8];人工关节置换、人工心瓣膜植入、永久性心脏起搏器放置等异物植入手术;有糖尿病、高龄、免疫功能低下、营养不良等感染高危因素者[5,9]。本研究结果显示,本院Ⅰ类切口抗菌药物预防使用率为21.28%,符合国家卫健委发布的≤30%的要求。但泌尿外科(88.59%)、烧伤科(67.69%)、妇科(61.54%)的预防使用率远超规定要求。临床上不合理预防用抗菌药物并不能明显降低术后感染与并发症的发生率[10-11],并会加快耐药菌的产生[12]。

3.2 预防应用抗菌药物的品种选择

Ⅰ类切口的手术野为人体无菌部位,最可能导致感染的病原菌是金黄色葡萄球菌等革兰氏阳性菌[13]。《指导原则》推荐使用有循证医学证据的第一代头孢菌素头孢唑啉和第二代头孢菌素头孢呋辛。本研究中,应当选用头孢唑林的病例选用了价格更高的氯唑西林和氨苄西林,加重了患者经济负担。头孢呋辛的使用率为25.19%。头孢地嗪是第三代头孢菌素,抗革兰氏阳性菌强度不如一、二代头孢菌素[14],且抗菌谱广,易诱导细菌耐药或引发二重感染,不推荐应用在Ⅰ类切口手术上。头孢米诺等头霉素类药物抗菌谱覆盖厌氧菌,不是Ⅰ类切口手术预防用药的推荐品种。由于细菌对喹诺酮类药物的耐药性持续增加,应严格限制Ⅰ类切口手术选用喹诺酮类药物如环丙沙星作为预防用药[15]。本研究中,1 例右人工股骨头置换术患者,年龄80 岁并患有原发性高血压和2 型糖尿病,属于感染高危人群,可以预防使用抗菌药物,但选用用于耐β 内酰胺酶的革兰氏阴性菌感染的头孢哌酮舒巴坦钠不合理。替硝唑、左奥硝唑等抗厌氧菌药物不是推荐用药品种,只在特殊情况下联合其他抗菌药物用于Ⅰ类切口手术预防用药。万古霉素多用于耐药菌感染且价格昂贵,无特殊高危感染情况用作Ⅰ类切口预防用药不合理。

3.3 预防应用抗菌药物的给药时机和给药疗程

Ⅰ类切口围手术期预防性使用抗菌药物,静脉输注应在皮肤、黏膜切开前0.5 ~1 h 内或麻醉开始时[13],输注完成后开始手术。某些药物需要的输注时间较长,如万古霉素、氟喹诺酮类,应在术前1 ~2 h 给药[5,16],给药太早,则患者术中体内达不到所需药物浓度,术后给药则错开了细菌感染或定植时间[17],术中极易感染细菌[18]。手术过程应控制在抗菌药物的有效时间内。Ⅰ类切口手术在2 h 以内的,术前给药1 次;手术时间>3 h 或超过所用药物半衰期的2 倍,或成人出血量高于1500 ml[13],应在术中追加1 次。预防用药时间应控制在24 h 以内,心脏手术根据实际情况可延长至48 h[16]。本研究结果中,Ⅰ类切口围手术期预防使用抗菌药物术前0.5 ~1 h 给药的占比为56.72%,给药时机不合理102 例,如右人工股骨头置换术、右侧股骨粉碎性骨折闭合复位内固定+右侧髌骨粉碎性骨折等均术前一天即开始预防使用抗菌药,不符合术前0.5 ~1 h内开始给药的要求。用药疗程<24 h 有677 例(84.20%),>48 h 有84 例(10.45%),超疗程用药89 例,如1 例左侧胫腓骨骨折切开复位内固定术患者,预防用药疗程为119 h。部分医生为避免感染选择超疗程用药,不仅无益于提高预防作用,还会导致耐药菌感染的发生。

3.4 预防应用抗菌药物用法用量不合理

本研究中,有59 例抗菌药物用法用量不合理,主要问题为预防用药剂量偏大。围手术期预防使用头孢呋辛用药日剂量为3 g,临床上常出现的用法为2 g bid。头孢米诺推荐日剂量≤2 g 作为老年人围手术期预防用药,临床上常用日剂量为3 g。围手术期预防用头孢地嗪时推荐日剂量为≤4 g,临床上常出现的用法是1.5 g q8h。临床医生应按推荐剂量预防使用各种抗菌药物,超剂量用药并不能提高预防效果,还会增加药物不良反应发生概率。

3.5 预防应用抗菌药物无指征用药、联合用药不合理

本研究中,Ⅰ类切口手术无指征用抗菌药物17例,主要是将抗菌药物预防应用于清洁切口手术,如男性右侧发育乳腺切除术为Ⅰ类切口清洁手术,患者无感染高危因素、无用药指征。联合用药不合理3 例,如精索静脉高位结扎术联合使用氯唑西林和阿莫西林克拉维酸钾分散片,这两种药物抗菌机制相似,联合用药不合理。对于清洁手术,不合适的预防用药不仅无益,反而可引起耐药菌继发感染。

综上所述,2022 年1—6 月,本院Ⅰ类切口围手术期预防应用抗菌药物总体合规,但也存在很多用药问题。基于本研究结果,为了抗菌药物的科学管理并提高本院Ⅰ类切口手术抗菌药物的合理应用水平,本研究提出以下干预建议:药学部门联合医务科、院感科等加强对临床医师的培训和考核,使其根据《指导原则》规范选择和使用抗菌药物,提高临床合理应用抗菌药物的水平;其次,临床药师要重点关注Ⅰ类切口抗菌药物预防使用存在问题的科室,点评突出问题并给出指导建议。与相关科室加强沟通,及时监控、重点干预,使Ⅰ类切口手术预防用药更加合理和安全;最后,建议医院完善信息系统,用以统计、限制和筛选病例信息,如特殊情况需要延长抗菌药物使用时间,需要医务科审批后方可开具。为此,医院可以建立相关奖惩机制,将抗菌药物的合理应用关联评优、绩效等措施,促进Ⅰ类切口围手术期抗菌药物的规范使用和科学管理。