5—6岁儿童视角下的家庭秘密空间研究

潘云 李姗泽

【摘要】本研究以广西壮族自治区南宁市某公立幼儿园的12名5—6岁大班儿童为研究对象,采用马赛克研究方法,探究儿童视角下的家庭秘密空间样态。研究发现,儿童认为家庭秘密空间具有可容纳与可隐蔽的本体性、可藏秘密与可藏身的功能性;家庭秘密空间具有供儿童进行游戏体验、关系探索以及情绪缓冲的功能;家庭秘密空间呈现出半封闭、窄小、幽暗的物理特征,能引起儿童的多种心理体验。据此,本研究提出了家庭教育方面的相关建议。

【关键词】5—6岁儿童;家庭秘密空间;儿童视角;家庭教育

【中图分类号】G616 【文献标识码】A 【文章编号】1004-4604(2023)09-0046-05

以儿童为中心,尊重儿童的基本权利,为儿童的全面发展提供适宜的政策、空间、环境和服务的儿童友好理念逐渐深入人心。人们认识到儿童是有能力且有权利进行自我表达的个体,“家庭、社区乃至社会的生活中,应看重与接纳儿童的意见”。〔1〕研究发现,儿童“对于个人空间有其自身需求,个人四周的空间被其视作不允许进入或者停留的范围”。〔2〕5—6岁儿童开始区分内、外部世界,而“秘密空间能给儿童带来安全感与亲近感,儿童在其中感受逐渐发展的自我意识”。〔3〕

家庭作为儿童重要的生活空间和人际活动空间,应基于儿童心理、行为与生理等多方面发展需求,与儿童共创可供其自由体验与宣泄的秘密空间。那么,儿童眼中的家庭秘密空间是什么样的,他们为何选择某些空间作为家庭秘密空间,这样的秘密空间给其带来何种体验,能满足其何种需求?基于这些问题,本研究尝试对5—6岁儿童视角下的家庭秘密空间的属性、功能和特征进行探究,以期充实家庭秘密空间的相关研究,为家庭中儿童友好空间的创设提供依据。

一、研究设计与实施

(一)研究对象

本研究采用方便取样方法,选取广西壮族自治区南宁市某公立幼儿园的12名5—6岁大班儿童为研究对象,其中男孩、女孩各6名。5—6岁儿童“开始理解与拥有秘密”,〔4〕能为本研究提供较丰富的研究资料。

(二)研究方法

1.资料收集

本研究采用马赛克方法进行探究。马赛克方法将传统研究方法(访谈法、观察法等)与多元化动态表达的参与式工具方法(儿童会议、投票、自主摄影、绘画、儿童之旅等)整合起来,〔5〕是一种通过多渠道、多方法收集儿童声音、获取儿童经验和看法的系列研究方法。本研究主要使用访谈法,辅之以多种参与式工具方法,引导儿童围绕研究主题,讲述其对秘密空间属性的认识,描述其在家庭秘密空间进行的活动及体验,描绘其所认为的家庭秘密空间的物理特征,进而呈现儿童视角下的家庭秘密空间样态。研究者提前一周进入儿童家庭进行预研究,准备前期素材。正式研究阶段,进入12名儿童家中开展为期一个月的数据收集。本研究中用到的参与式工具方法如下。

(1)儿童绘本阅读。研究者引导儿童阅读绘本《嘟嘟的秘密基地》1—10页,并结合绘本内容,围绕“秘密与秘密空间的含义”“在家中,你是否拥有自己的秘密空间”“你何时会进入秘密空间”“你的秘密空间里有什么”等问题,对儿童进行半结构式提问。

(2)图片排序。研究者出示7张图片,以帮助儿童唤醒对家庭秘密空间的相关记忆。图中物品分别为门、沙发、床、餐桌、书桌、窗帘、衣柜。研究者请儿童对家庭秘密空间所在位置进行喜爱程度排序,并就排序结果进行访谈。如“为什么最喜欢/最不喜欢将这个地方作为你的秘密空间”“你会在这里做什么”“除了这7个地方,你还想将家里的哪个地方作为你的秘密空间”。

(3)儿童之旅。儿童扮演导游,带研究者参观其在家中的秘密空间,并介绍其使用该空间的时机,以及曾在里面开展过的活动。

(4)自主摄影。研究者请儿童用相机拍下“我喜欢的”和“我不喜欢的”家庭秘密空间的照片,并追问原因,深入了解儿童家庭秘密空间的真实样态。

2.资料整理与分析

本研究对收集到的40份摄影作品进行分析,对访谈录音、视频录像进行转录,并基于扎根理论,使用统计分析软件(NVivo12)对所得文字资料进行开放式编码、轴向式编码及核心式编码,从而构建分析框架,得出研究结果。

二、研究结果

基于对研究资料的整理分析,本研究主要从家庭秘密空间的属性、功能和特征三个方面呈现研究结果。

(一)儿童对家庭秘密空间属性的认识:“隐蔽”与“藏”

本研究发现,儿童对于家庭秘密空间属性的认识主要有两点。其一,儿童认为,家庭秘密空间应具有可容纳和可隐蔽的本体性特点,主动选择可容纳自身的、具有一定隐蔽性的空间作为秘密空间,并依据自己的意愿决定他人进入的权限。其二,儿童认为,家庭秘密空间应具有可藏身和可藏秘密的功能性特点。范梅南等人对于秘密空间的认识与儿童基本相同,即具有隐蔽性,具有承载儿童秘密与儿童秘密之物的中介作用。“孩子们的秘密场所并不只是他们避开成人和其他人的地方,而且是他们收藏自己的秘密和宝物的地方。”〔6〕详见表1。

(二)家庭秘密空間之于儿童的功能:彰显儿童本真

本研究发现,儿童视角下的家庭秘密空间具有供其进行游戏体验、关系探索、缓冲情绪的功能。海德格尔提出:“栖居,即筑造保护某物的本质。保护意味着保护存在者之无蔽状态,保护存在自行发生的真理,保持物之物性和人之人性。”〔7〕在此意义上,家庭秘密空间是儿童出于自己的目的选择而成的,或改造而成的。一方面,物之物性在筑造物之中显现出来,即儿童使得家庭秘密空间的功能显现;另一方面,人之人性在筑造物中与物之物性相和谐,即在家庭秘密空间中,儿童使其功能与自己的感受相连接,进而彰显出游戏的、独立的、自在的儿童本真。

1.儿童游戏体验之所——享受愉悦的游戏性体验

游戏及游戏的精神是儿童自由与创造的生活方式,是儿童生命存在的基本方式。〔8〕在儿童看来,家庭秘密空间具有游戏体验的功能。其一,儿童可以在其中开展角色扮演游戏,暂时消除现实与想象的界限,突破现实生活的约束与限制。如,儿童用凳子搭“坦克”,“我喜欢在饭桌下搭‘坦克’。先搬几张凳子,再拿上爸爸给我买的激光剑,就可以造坦克了。我每天都会搭这个”。其二,儿童可以在其中开展捉迷藏游戏,产生“很开心”“很搞笑”“很好玩”等愉悦的游戏性体验,其游戏的天性得到满足。“有时我躲在爷爷奶奶的房门后面。我能看见外面,外面的人看不见我”“躲在里面我很开心”。

2.儿童关系探索之域——体验自我意识、探索自我与他人的关系

在儿童看来,家庭秘密空间可以为其提供体验自我意识、探索自我与他人关系的场域。一方面,儿童在家庭秘密空间中体验自我意识。其一,体验自我的主动感和控制感。儿童通过对空间的主动分隔,划定秘密空间的界限。“我会紧紧关着门,一个人都不给进。”通过主动开门、关门,儿童从自我主动走向外界,又从外界主动走向自我。儿童尚未准备好做某项活动,或想逃避家长对自己的约束时,也会躲在秘密空间中,尝试获得对事件的主动权与控制权,在“对抗”过程中感受控制感。“今天又要洗头,我不喜欢洗头。如果妈妈叫我去洗澡,我会钻到沙发底下。”其二,体验自我的存在感。如儿童通过隐匿的方式寻找在重要他人心中的存在感,被找到时,其存在感得到印证与满足。“我躲在衣柜里面,爸爸妈妈都找不到我。他们找我,我很开心。最后被他们找到,我也很开心。”

另一方面,儿童在家庭秘密空间中探索自我与他人的关系。其一,探索自我与他人的不同。如儿童在躲藏游戏过程中要找地方躲起来,并尽量不被人发现。“最不喜欢窗帘,因为爷爷在找我的时候,会发现我的脚在窗帘下面露出来。”这表明,该儿童已经能脱离自我中心,站在他人的角度去思考自己躲藏的位置是否容易被找到。其二,探索自我与他人的边界。儿童在家庭秘密空间中可以做出不允许他人进入、有条件地允许他人进入、允许他人进入、主动邀请他人进入等四种选择。通过自主决定他人进入其家庭秘密空间的权限,儿童逐步厘清交往的边界。家庭秘密空间对他人的开放程度还体现着儿童与他人的亲密度与信任度。“如果是认识的人,我会请进来,不认识的人我不会请”“想邀请好朋友进来”。

3.儿童情绪缓冲之地——缓解负面情绪

在儿童看来,家庭秘密空间具有缓冲情绪的功能。儿童产生负面情绪时,可能希望得到安慰,也可能“希望完全不受他人打扰,不被人窥探或偷听,从而采取视听隔绝的措施”。〔9〕此时,儿童可以用关上门的方式划出自己的秘密空间,并进行情绪宣泄。儿童还会选择自己喜爱的玩偶、熟悉的枕头等物品作伴。“不开心的话,我喜欢待在小房间里。床上还有我的小兔子和小猪玩偶,它们是我和妈妈最喜欢的玩具。”被熟悉的气味包裹能带给儿童安全感,有助于其缓解负面情绪。

总而言之,人能决定空间的使用,同时又能影响人在其中的行为。〔10〕儿童与家庭秘密空间的关系,既不是无目的、无意义的适应,也不是单方面的、消极的逗留,而是儿童积极地“栖居”于家庭秘密空间,并与之互动,使得家庭秘密空间的功能与儿童的本真得以显现。

(三)儿童家庭秘密空间的物理特征及其带给儿童的心理体验

结合对儿童拍摄作品等的分析、对儿童的访谈,本研究发现,儿童视角下的家庭秘密空间在空间结构、空间容量和空间亮度方面呈现出半封闭、窄小、幽暗的物理特征。空间本身带有的物理预设与限制影响儿童的内在感受,儿童在此空间活动所产生的内在感受又进一步影响其对该空间的选择与体验,在主客观交互影响之下,儿童视角下的家庭秘密空间最终呈现出特有的样态。

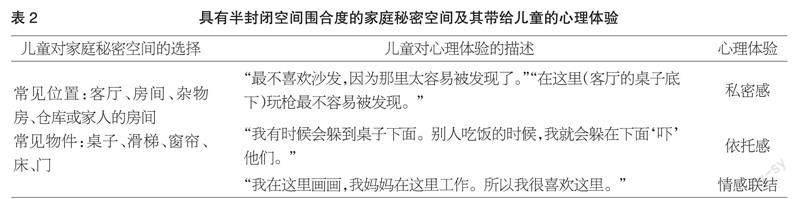

1.半封闭的空间围合度,带给儿童私密感、依托感和情感联结

本研究发现,儿童视角下的家庭秘密空间在空间结构方面呈现半封闭的空间围合度,且给儿童带来丰富的心理体验(见表2)。

一是私密感。私密感是人类基本的心理需求。相较于全开放的空间,半封闭的空间特性能营造出较为隐秘的心理氛围,带给儿童私密感。儿童认为,完全敞开的空间让人无处可藏且易被打扰,半封闭的空间则能给予其身体保护与安全感。在这样的空间中,儿童既可以选择将自己与他人相隔,拥有相对独立的空间,也可以确保自己仍与熟悉的世界保持着联系。

二是依托感。儿童在选择家庭秘密空间时,大多选择了半封闭空间的背后或下半部分,如桌子底下、窗帘后面、掩上的门后等家具或物件处,这些家具或物件将里外空间隔开。儿童身处其中时,倾向于“占据”和依托较固定的、可依靠的位置向外观察,营造出一种“‘敌’在明,我在暗”的游戏情境。如儿童藏在桌子底下可以看到家人的脚,清楚地听到家人正在说的话。

三是情感联结。儿童选择作为家庭秘密空间的地方往往是其与家人拥有美好回忆与体验的地方,能满足其依恋感、安全感。这是家庭秘密空间区别于其他场域秘密空间的特别之处。如儿童将妈妈工作的书房选为秘密空间,是因为“我在这里画画,我妈妈在这里工作”。该空间能让儿童回忆起与母亲之间的亲密互动,与儿童的情感发生了联结,因而成为其内心认可的秘密空间。

2.窄小的空间容量,带给儿童被包裹感

本研究发现,儿童视角下的家庭秘密空间在空间容量方面往往呈现出窄小的特點,给儿童带来被包裹感,详见表3。儿童会通过感知自身体型大小,并将之与所选空间的大小进行对照,判断其是否符合自己的预期——能容纳身体,能在其中开展小范围的活动。儿童喜欢被窄小的空间包裹,如有儿童认为,衣柜像一个小房子,躲在里面就像蜷缩其中。但有时空间太过于小或窄,也可能引起部分儿童的不适甚至窒息感。

3.幽暗的空间光线,带给儿童舒缓感与愉悦感

本研究依据儿童拍摄的家庭秘密空间照片及其在儿童之旅中的描述,发现儿童认为的家庭秘密空间呈现出这样的特点:整体是亮的,部分是暗的,家庭秘密空间将部分光线进行了遮挡。详见表4。

在幽暗的光线之下,一方面,儿童感受到了情绪的舒缓。个体基于独处或逃避压力源的需要,“倾向于选择安静的环境,通过降低自身感觉的唤醒水平,纾解负面情绪,由此减少对身体的伤害”。〔11〕身处幽暗的环境能降低儿童对刺激的感受度,使其体验到精神的放松。另一方面,儿童能体验到愉悦的游戏体验。儿童“躲”在幽暗的空间,“隐蔽”在黑暗中,不让自身被身处光亮处的他人察觉与发现,再在他人寻找后“显现”,在“隐蔽”与“显现”之间,儿童体会到了愉悦感。

三、儿童视角下的家庭秘密空间样态之于家庭教育的启示

(一)成人要深入认识儿童的家庭秘密空间,形成科学的儿童秘密观

环境与儿童的行为是一个整体,空间体现着儿童的情感和与自我、与他人的关系。成人应基于儿童的视角,正视儿童对于家庭秘密空间的需求、理解与体验,形成科学的儿童秘密观。儿童在家庭秘密空间这一空间载体中认识自我、理解自我、感受自我,由此满足自身多层次的内在需求。家庭秘密空间提供了儿童探索社会关系的空间。在探索过程中,儿童逐渐意识到自己与他人在身体、心理各方面的区别,感受与人交往的边界。家庭秘密空间之于儿童的特殊之处还在于其建立在儿童与家人强烈的情感联结基础之上,在其中,儿童能感受到家庭氛围带来的安全感。

(二)成人要正确看待家庭秘密空间的作用,真正关注儿童

所谓关注儿童、尊重儿童的家庭秘密空间,就是要做到关心而不窥探,关注而不干涉。一方面,成人应给予儿童选择或创设家庭秘密空间的自由,允许儿童在其中游戏、宣泄、体验自我,逐步获得心理成长。另一方面,应给予适当的關注与关心。当儿童处于负面情绪状态时,成人应留给儿童舒缓情绪的空间,也要及时发现和满足儿童的情感需要,在必要时通过有效沟通与陪伴助其纾解情绪。

(三)成人应合理设置家庭秘密空间,让成人空间与儿童空间和谐共存

在家庭中,成人空间应与儿童的秘密空间和谐共存。在进行家庭室内设计时,宜留足儿童专属空间,供其自由建构、玩耍。成人还应给予儿童一定的心理空间与想象时间。现代生活中,部分儿童的心理空间与想象空间被成人设计的各种空间所占领,按照成人预设的日程和程序生活,缺乏空闲时间去体验自我,也难以拥有私密感。对此,成人不应不断干扰儿童自主的活动。家庭生活应具有灵活性和随意性,让儿童能在自主活动的家庭秘密空间中体验自我、舒缓自我、愉悦自我。

总而言之,儿童拥有看待世界的独特视角。成人通过儿童视角去看待儿童的秘密空间,方能发现儿童在家庭秘密空间中进行着属于儿童的活动,看见属于儿童的广阔世界。

参考文献:

〔1〕中华人民共和国国务院.国务院关于印发中国妇女发展纲要和中国儿童发展纲要的通知〔EB/OL〕.〔2023-01-19〕.http://www.gov.cn.

〔2〕王海英.学前教育社会学〔M〕.南京:江苏教育出版社,2009:208.

〔3〕〔6〕范梅南,莱维林.儿童的秘密:秘密、隐私和自我的重新认识〔M〕.北京:教育科学出版社,2004:25.

〔4〕CORSON K,COLWELL M J.Whispers in the ear:Preschool children’s conceptualisation of secrets and confidants〔J〕.Early Child Development and Care,2013,183(9):1222.

〔5〕CLARK A.How to listen to very young children:The mosaic approach〔J〕.Child Care in Practice,2001,7(4):334.

〔7〕程金生.“空间”与永恒:实践哲学视域中的价值问题〔M〕.南昌:江西人民出版社,2004:267.

〔8〕丁海东.儿童游戏与人文追求的自由:关于儿童游戏的一种文化学审视〔J〕.学前教育研究,2008,161(5):54.

〔9〕程麟.环境心理学的体系及其应用研究〔M〕.北京:中国水利水电出版社,2019:130.

〔10〕〔11〕肯特.建筑心理学〔M〕.北京:中国建筑工业出版社,1988:121.

The Research on Family Secret Spaces from the Perspective of

Children Aged 5-6

Pan Yun 1, Li Shanze 2

(1 Guangxi College for Preschool Education, Nanning, Guangxi, 530022)

(2 Faculty of Education, Southwest University, Chongqing, 400715)

【Abstract】This research focuses on 12 top-class children aged 5 to 6 who attend a public kindergarten in Nanning City, Guangxi. Using the mosaic research method, it explores the patterns of family secret spaces from the perspective of children. The research findings indicate that children perceive family secret spaces as having ontological properties that allow for accommodation and concealment, as well as functional properties that facilitate the hiding of secrets and children themselves. Family secret spaces also provide children with opportunities to engage in games, explore relationships, and regulate emotions. The physical characteristics of family secret spaces, which are semi-enclosed, narrow, and dimly lit, evoke various psychological experiences for children. Based on these findings, this study proposes relevant suggestions for family education.

【Keywords】children aged 5 to 6; family secret spaces; the perspective of children; family education

*本文为2023年度广西高校中青年教师科研基础能力提升项目“家庭教育促进法下广西农村留守幼儿家庭阅读指导服务研究”的研究成果之一,项目批准号:2023KY0988。

**通信作者:李姗泽,西南大学教育学部教授,电子邮箱:1624744101@qq.com