日本社会稳定性新变化探析

吴 限 孟明铭

内容提要:当前日本社会正面临诸多深刻的社会问题:急速少子老龄化引发“人口结构失衡”;中产阶层“下流化”、贫困化;贫富差距拉大诱发高失业率、自杀率和犯罪率,从而引发“伦理道德失序”等。此外,自然灾害与安全事故频发,福岛核污染持续扩散与新冠疫情冲击等各种消极因素的叠加影响,也在弱化日本政府的治理能力,消耗着“安心社会”时期积累的资源禀赋和社会稳定基础。日本滑向“风险社会”的进程加剧,其外溢效应助推日本政治更加右倾保守化,发展方向充满不确定性,中日关系恐将受到冲击而趋于复杂多变。

社会稳定,通常指一国政治、经济、社会和思想等不同领域的稳定状态。①参见贾冰:《论分配制度改革、社会稳定与经济发展》,《现代经济信息》2012 年第2期,第6页。一般认为,社会稳定受各种复杂因素影响,包括政经状况、人口素质、贫富差距、社会保障、文化传统和宗教信仰等。

日本是一个社会稳定程度很高的国家,长期以“安心社会”自居,但其稳定性正因人口、阶层、贫富差距等结构性矛盾,尤其受新冠疫情冲击而发生动摇。2020 年1 月,日本出现首例新冠确诊病例,之后疫情持续、多轮暴发,导致经济遭受重创,政局发生震荡,国民尤其老年人的生命、财产和安全遭受巨大威胁,其后发危害至今未消除。上述负面因素叠加,进一步加剧日本“人口结构失衡”“阶层结构变动”“伦理道德失序”等社会矛盾,使日本走向“风险社会”的进程加快。

日本“风险社会”的各种症候并不局限于社会层面,已明显外溢到内政外交领域。其表现为:右翼与保守势力借机膨胀,利用疫情煽动社会焦虑情绪,牵引内政外交趋于保守强硬,在军事安保、美日同盟和对华博弈上频加筹码,加速推进军事大国化进程。其做法不仅加剧日本国内矛盾,而且必然导致地缘政治风险上升,中日关系受此影响恐将趋向复杂多变。

一、“安心社会”解体,国民满意度下降,对未来充满忧虑

社会稳定与社会发展相辅相成。从历史经验看,社会缺乏稳定性则极易导致治安状况恶化,经济下滑,国民情绪消沉并偏好暴力,政治基盘不稳,政权遭遇合法性危机等,甚至形成社会动荡,法律与道德崩塌,政权军事独裁化,内政外交极端化。如果社会的稳定性很高,政治相对稳定,经济良好发展,国民的收入水平、福利保障和幸福指数等都会相应提高。生活水平的提高、国家的强大,则可以促进更高层次的社会稳定。

20 世纪60—70 年代,在“重经济,轻军备”的“吉田主义”路线主导下,日本完成战后重建,实现了经济高速增长,进而政治趋于长期稳定,社会福利保障制度日益完善,国民就业稳定、工资收入高。由此,日本不仅成为发达资本主义国家,也形成了超稳定的社会结构,进入了所谓“安心社会”时期。

从社会结构的视角看,日本“安心社会”的构建与中产阶层①形成于经济高速增长时期的以白领和工薪族为主体的中产阶层,也被称为新中产阶级。的形成具有深度关联。日本体量庞大的中产阶层的形成得益于经济高速增长和政府的引导培育。其中最具标志性的是《国民收入倍增计划》对造就日本“一亿总中流”社会发挥了重要作用。日本社会的阶层结构随之发生了新的变化。(如表1所示)

表1 日本各年度的阶级构成表 (%)

美国哈佛大学教授傅高义认为:“新的社会秩序中的一个重要元素是‘新中产阶级’的大规模出现。‘老中产阶级’(独立小业主和地主群体)在权力和影响上已经有所下降,并终于被‘新中产阶级’——即大公司与政府部门的白领雇员所取代。”①傅高义:《日本新中产阶级》,周晓虹等译,上海译文出版社2017年版,第2页。

这种“社会基因改造工程”造就了“一亿总中产社会”,并作为社会稳定器,支撑起了社会的有序运转。在“一亿总中流”意识支配下,日本中产阶级对自身所处的阶层、身份有着强烈的认同,形成的幸福感、安心感、优越感等典型中产意识深入国民思想之中,他们尊崇社会伦理价值,信任政府,对日本经济政策、政治制度、社会发展方向和文化价值充满自信。有学者评价说:“日本的‘中流社会’不仅表现为收入差距的最小化,还表现为国民社会地位的均等化,道德、行为准则的一致化,以及经济、社会、政治的协调和系统化。”②刘军红:《认识日本的“中流社会”》,《瞭望》2007年第14期,第56页。

但是,随着20 世纪90 年代泡沫经济的崩溃,日本开始陷入长期的经济低迷,少子老龄化、政治体制与企业制度僵化失灵、经济增长乏力、政治右倾保守化等结构性问题开始显现,加之“3·11”大地震与福岛核危机等灾害的叠加冲击,日本“安心社会”逐渐瓦解,超稳定的社会结构不复存在,曾经引以为傲的中产阶级正在下坠,“风险社会”诸症候开始显现并不断加剧。日本由“安心社会”转向“风险社会”印证了德国社会学家乌尔里希·贝克的观点。①“风险社会理论”的提出者德国社会学家乌尔里希·贝克认为,与传统社会相比,现代社会的风险更多是由“经济的畸形增长、技术的片面发展、社会结构的畸形化、贫富差距的过大、体制机制的不健全和环境生态的损害等”因素造成。参见:Ulrich Beck, Risk Society-towards A New Modernity, Translated by Mark Ritte, London: Newbury Park,Calif:Sage Publications,1992。日本正在由富裕、均质的“一亿总中流”社会,向贫富分化日趋严重、机会和结果不平等的“差距社会”转变。②参见胡澎:《从“一亿总中流”社会到“差距社会”——日本全民中产社会的形成与分化》,《中央社会主义学院学报》2020年第3期,第190页。

国民对生活的满意度是衡量社会稳定与否的直观指标。在稳定性高的社会中,通常国民的幸福感也会维持很高的水平。日本向“风险社会”转变的表征就是国民幸福感的下降。为了掌握国民的生活感受情况,日本内阁府近年多次策划实施问卷调查。2022 年10—11 月间内阁府实施了2022年度“国民生活舆论调查”,调查对象为日本全国18岁以上的3000名国民(有效回收率62.9%)。调查结果显示,与2021年相比,调查对象中对现在生活感到满足的为7.5%,上升了0.3%;感到还可以的为44.3%,下降了5.7%;感到不太满意的为35.4% ,上升3.1%;感到非常不满的为12.4%,上升0.4%,如果与2019年的5%相比,则上升了7.4%。该数据显示,近几年日本国民的生活满意度在大幅下降。其下降的主要原因是收入的减少,相关统计数据表明,日本受访者对收入感到不满的已达到64.8%,比2021年上升了5.1%,比2019年大幅上升了19.2%。③内閣府政府広報室「『国民生活に関する世論調査』の概要」、内閣府、令和5年1月、https://survey.gov-online.go.jp/r04/r04-life/gairyaku.pdf[2023-06-25]。

此外,原田武夫国际战略情报研究所于2021 年5 月以16—69 岁的国民为对象实施了“日本人对国际性社会问题的意识”网络问卷抽样调查。④「国際的な社会課題に対する日本人の意識調査」、株式会社原田武夫国際戦略情報研究所、2021 年5 月、https://haradatakeo.com/wp/wp-content/uploads/2021/05/db06b75ce2ca4db9ae1a94c175657675.pdf[2023-06-25]。其中涉及“你关心的日本社会问题是什么?”的调查结果显示,贫困与经济差距占比最高,为57.1%;其次是全球变暖、自然灾害等气候变化问题,为51.7%;健康、福利、保健问题与经济增长、创造就业机会、劳动环境等问题紧随其后,分别为47.6%和47.5%。数据显示,受访者对贫富差距、灾害、健康福利和就业形势等高度关注。

关于“你最担心的日本社会问题是什么?”的调查结果显示,首先是人口问题,占比为36.2%;其次是经济问题,占比为15.8%;自然灾害与防灾问题也引起较大的关注,占比达到10.2%。(如图1所示)

图1 日本人最担心的社会问题

原田武夫国际战略情报研究所的调查数据,在一定程度上反映了人口问题(主要是少子老龄化问题)、经济问题(主要是收入差距、经济低迷和贫困化等问题)、自然灾害问题(主要是地震、核污染水和流行性疾病等问题)作为当前突出问题而令日本国民忧虑。这也影响其对未来社会的认知和判断。相关调查结果显示:87.5%的受访者对十年后的日本社会充满不安,并认为未来的生活会比现在更加不幸福;有34.9%的受访者认为25 年后的社会没有现在幸福,12.1%的受访者认为会很不幸福,而认为一定会很幸福和应该幸福的受访者只占3.7%和27.6%。①「国際的な社会課題に対する日本人の意識調査」、株式会社原田武夫国際戦略情報研究所、2021 年5 月、https://haradatakeo.com/wp/wp-content/uploads/2021/05/db06b75ce2ca4db9ae1a94c175657675.pdf[2023-06-25]。

二、少子老龄化与中产阶级“下流化”加剧社会的结构性矛盾

第二次世界大战后,日本人的平均寿命持续增长,成为世界上数一数二的长寿之国。伴随人均寿命的延长,人口老龄化问题日益显现,对社会的负面影响持续加重。对于老龄化社会的趋向及其对日本经济社会的影响,日本经济产业省在2018 年9 月发布的《关于到2050 年(日本)经济社会的结构变化和政策课题》的研究报告中指出,按照目前少子老龄化发展速度,预计到2050年,日本人口会减少到约1亿人,生育年龄人口比率加速减少,出生人口将由2016 年的100 万下降到约65 万人,而百岁老人恐超过50万人。②「2050 年までの経済社会の構造変化と政策課題について」、経済産業省、2018年9 月、https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/2050_keizai/pdf/001_04_00.pdf [2023-06-25]。

据内阁府《2023 年版老龄社会白皮书》最新统计,当前日本65 岁以上人口为3,624 万人,65 岁以上人口占总人口(1.2495 亿)的比例(老龄化率)为29.0%。③『令和5 年版高齢社会白書(全体版)』、内閣府、2023 年6 月20 日、https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2023/gaiyou/pdf/1s1s.pdf[2023-07-20]。日本的老龄化已非常严重,由此引发了一系列社会问题。首当其冲的是导致家庭结构和家庭形态发生变化,未来以独居老人为主体的“独居家庭”将超越传统的“核心家庭”而成为主流家庭模式。日本国立社会保障与人口问题研究所推测,到2035 年,以往作为日本主流的“核心家庭”比例将减少到23.3%,“独居家庭”比例将增加到37.2%。④「将来推計人口·世帯数」、国立社会保障与人口問題研究所、令和5年4月26日、http://www.ipss.go.jp/[2023-06-25]。厚生劳动省于2021 年6 月3 日实施的有关家庭结构及家庭类型情况的调查也印证了这一推测,其结果显示:截至2021 年6 月3 日,日本全国家庭总数为5191.4 万户。从家庭结构来看,“独居家庭”为1529.2 万户,约占全国家庭总数的29.5%,数量最多;次之是“核心家庭”,为1427.2 万户,占全国家庭总数的27.5%;“只有夫妇二人的家庭”为1271.4万户,占全国家庭总数的24.5%。从家庭类型来看,“老年家庭”为1506.2万户,占全国家庭总数的29.0%,其中“独居家庭”为742.7 万户(占“老年家庭”的49.3%),而“独居家庭”中,男性占35.7%,约265 万人;女性占64.3%,约为477 万人。①「2021 年 国民生活基礎調査の概況」、厚生労働省、2021 年、https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa21/dl/02.pdf[2023-06-25]。而2015 年独居老年男性人数为192 万人,独居老年女性人数为400万人,六年间这一数据大幅增加。

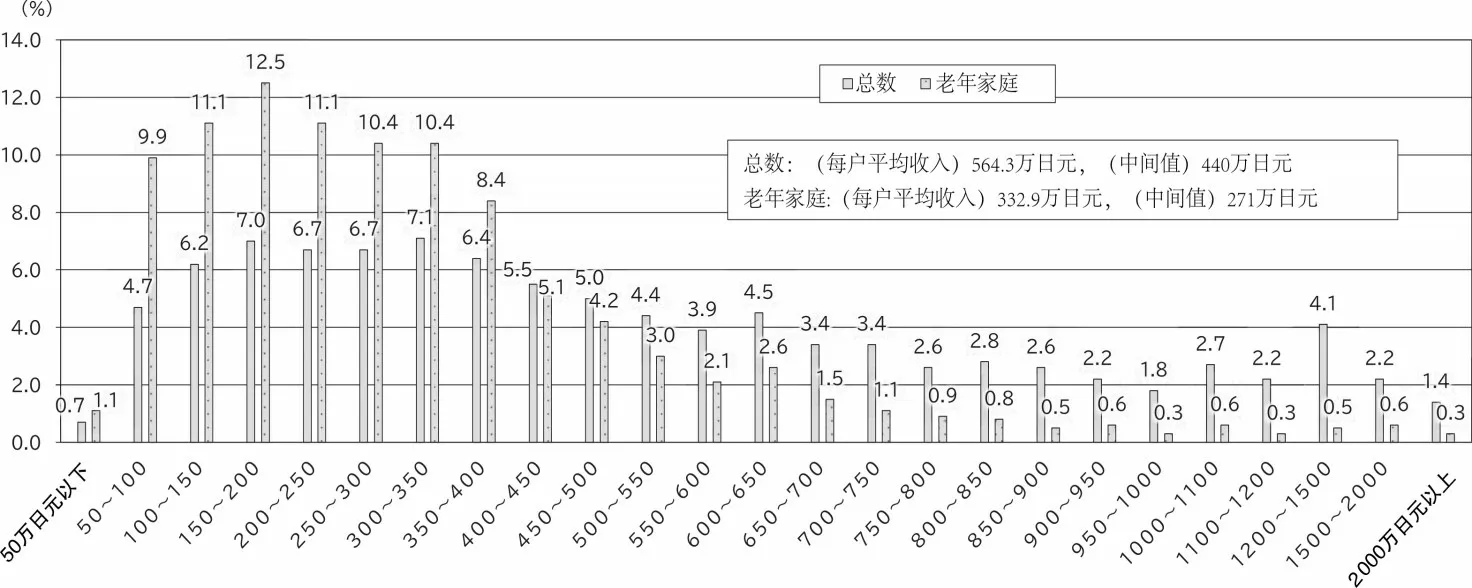

独居老人数量的大幅增加,也引发了老年人贫困化问题。厚生劳动省一项关于家庭收入的调查显示:家庭成员中“50—59 岁”人均年收入最高,为303.7万日元,“70岁以上”人群人均年收入最低,为204.3万日元,差距近100万日元。这还是将2020年政府为减轻新冠疫情影响而发放给登记在册的每户居民10万日元的“特定补助金”计算在内的数值。②「2021 年 国民生活基礎調査の概況」、厚生労働省、2021 年、https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa21/dl/03.pdf[2023-06-25]。内阁府发布的《2023 年版老龄社会白皮书》中有一项关于“老龄期的生活动向”的调查。(如图2所示)

图2 老年家庭收入阶层分布

调查显示,受访者老年家庭收入比率50 万—100 万日元为9.9%,100万—150 万日元为11.1%,150 万—200 万日元为12.5%,250 万日元以上的收入比率则呈显著递减趋势。①『令和5 年版高齢社会白書(全体版)』、内閣府、2023 年6 月20 日、https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2023/zenbun/pdf/1s2s_01-1.pdf[2023-07-20]。数据在一定程度上反映出日本老年人收入多集中在低收入范围,不得不面临日益贫困化的问题。

少子化问题同样十分严峻。厚生劳动省2023年6月2日发布的2022年人口动态统计显示:2022年日本新生婴儿数量为77.747万人,首次跌破80万,较上年减少4.875 万,已连续七年负增长,是1899 年开始有统计以来的最低值。②「令和4年(2022)人口動態統計月報年計(概数)の概況」、厚生労働省、2022 年、https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai22/dl/kekka.pdf [2023-06-25]。新冠疫情影响与年轻人经济状况不稳定,被认为是少子化趋势进一步加剧的重要诱因。日本政府已将少子化问题视为影响日本未来的战略性问题。③「2050 年までの経済社会の構造変化と政策課題について」、経済産業省、2018年9 月、https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/2050_keizai/pdf/001_04_00.pdf [2023-06-25]。首相岸田文雄更是表示,少子化问题关系到日本地方和社会的稳定。人口减少的局面也会影响外来投资,是目前迫切需要解决的社会课题。④参见《日本首相岸田文雄称将全力应对少子化问题》,光明网,2023年2月25日,https://m.gmw.cn/baijia/2023-02/25/1303295119.html[2023-06-25]。

日益严峻的少子老龄化问题让很多日本家庭背上沉重负担,使其生活压力不断增大。厚生劳动省关于2021 年度居民“生活状况认识”的调查显示:受访者中有23.3%认为“非常困难”,29.8%认为“有点困难”,而2019 年的数据分别是21.8%和32.6%,认为当前生活状况“非常困难”的家庭在增多。而其中持这种认识的“老年家庭”占到50.4%,“有孩家庭”占到59.2%。⑤「2021 年 国民生活基礎調査の概況」、厚生労働省、2021 年、https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa21/dl/03.pdf[2023-06-25]。该数据也显示,由于贫困人口数量增加,贫困化正在向各年龄段、各类型家庭扩散,尤其有老年人或儿童的家庭贫困化日益严峻。日本的少子老龄化问题不再是简单的人口结构问题,已深刻影响到经济、政治等诸多领域。少子老龄化进程的急速加剧使日本面临严峻挑战。

社会的不稳定也表现在阶层结构发生的深刻变化上。稳定且高效率的工薪阶层一直是日本社会的重要支撑,但如上文所述,经济长期不景气加上1997年亚洲金融危机、2011年“3·11”大地震以及2020年新冠疫情等多方冲击,日本大量企业经营困难,中产阶级工作变得不稳定,就业形势不容乐观。据总务省统计,从2019 年开始,随着疫情的逐渐暴发,日本的完全失业率开始上升,由2.4%上升到2020 年和2021 年的2.8%,尽管2022 年完全失业率回降到2.6%,显示就业形势有所好转,但仍高于疫情前。①「労働力調査(基本集計)2022 年(令和4年)平均結果の要約」、総務省統計局、令和5年1 月31 日、https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/pdf/youyaku.pdf[2023-07-25]。就职率在疫情暴发后也呈现较大幅度的下降。厚生劳动省2020年度“就业动向调查”结果显示,日本企业2020 年有710 万人入职,入职率为13.9%,而当年的离职者有727万人,离职率达到14.2%,比入职者多出17万人,与2019 年相比,入职率下降2.8%,离职率下降1.4%。②『令和2年雇用動向調査結果の概要』、厚生労働省、2020 年、https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/21-2/dl/kekka_gaiyo-01.pdf[2023-07-25]。厚生劳动省分析认为,新冠疫情抑制了人们的离职、就职活动,而离职率高于入职率则意味着需要关注失业形态以及非劳动力人口的增加。

就业的不景气和收入的大幅下降,直接导致日本中产阶层持续“下流化”③“下流化”在日本特指中产阶级中一部分群体由于收入差距、社会地位差距以及学历差距等而向低收入、低社交能力、低学习和工作欲望的下层社会滑落的过程。。这既表明日本社会趋向不稳定的现实,也意味着中产阶层维护社会稳定的效用在减弱。日本社会学者三浦展曾指出,日本经济高速增长时期产生的所谓新中间阶层,其中大部分正在由“中流”跌入“下流”……他们不仅收入低,而且其沟通能力、生活能力、工作热情、学习意愿、消费欲望等全面下降,人生热情低下。④参见三浦展:《下流社会》,陆求实、戴铮译,上海译文出版社2018年9月版,第1—2页。

中产阶层“下流化”,表面源于社会的阶层分化,根源在于日本社会经济环境的结构性变化。“一亿总中流”的社会模式已经发生了动摇,转变为“阶层化、下流化”的新模式。⑤同上书,第8页。伴随中产阶级的“下流化”,首先就是收入的减少,财富越来越集中于少数富人手中,结果导致贫富差距日益拉大。

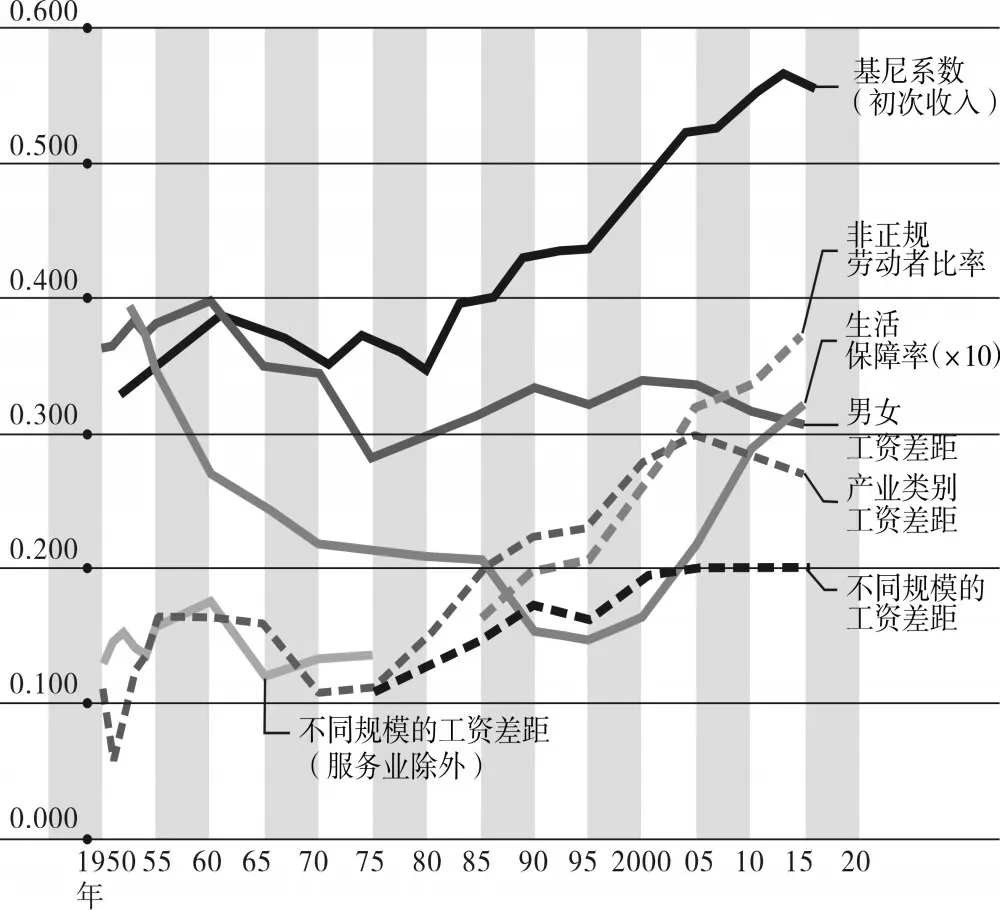

《钻石周刊》在2021 年9 月推出的《新·阶级社会上流国民与中流贫民》专刊中,根据厚生劳动省相关数据,通过计算基尼系数、非正规雇佣比例、生活保障率、男女职工工资差距、产业类别工资差距、不同规模工资差距等来分析日本中产阶级收入差距的变化。(如图3所示)

图3 差距的长期趋势

《钻石周刊》得出的结论是:过去40 年来,无论按行业、企业还是性别,工资差距都在继续扩大。伴随这种差距不断扩大,“差距社会”已不能真实描述今天的日本,它已变为一个比不平等更严重的阶级社会,而且阶级差距会代际传承,不断扩大。①「新·階級社会 上級国民と中流貧民」、『週刊ダイヤモンド』2021 年9 月11 日号第1特集、https://dw.diamond.ne.jp/articles/-/29822[2023-06-19]。

研究日本社会结构的知名学者桥本健二在2021 年对“三大都市圈”进行调查后认为,新冠疫情冲击导致五个阶级①桥本健二将日本民众分为五个阶级:“资本家阶级”(拥有员工五人以上的企业经营者)、“新中产阶级”(被雇佣的管理人员、专业人员、高级事务人员,相当于大企业精英和白领等)、“旧中产阶级”(自营者和家族经营者等)、“正式员工”(被雇佣从事一般性事务、服务和销售工作等)以及“下层阶级”(兼职主妇以外低收入的非正式员工)。的年收入都有所下降,尤其是旧中产阶级,其家庭年收入由2019 年的805 万日元降到2020 年的678万日元,贫困率由15.5%降到20.4%,收入锐减和贫困率的上升使其完全滑出“中流”阶层,中产阶级经历“下流化”走向贫困化。②「新·階級社会 上級国民と中流貧民」、『週刊ダイヤモンド』2021 年9 月11 日号第1特集、https://dw.diamond.ne.jp/articles/-/29822[2023-06-19]。

三、高自杀率与犯罪事件频发导致日本社会伦理道德失序

日本是自杀率较高的国家,有研究认为这与日本人内向的性格、由耻感文化形成的谢罪心态不无关联,但最直接因素还是来自生活和工作的压力。泡沫经济崩溃以后,日本不景气的经济环境导致就业压力增大,经济收入减少,很多工薪阶层失去了稳定体面的工作。健康、经济、家庭纷纷出现问题,这成为自杀率上升的三大原因。③『令和4年版自殺対策白書』、厚生労働省、2022年、https://www.mhlw.go.jp/content/r4h-1-1-01.pdf[2023-06-25]。新冠疫情暴发以来,日本的自杀率有增长之势,尤其女性自杀率明显上升。

据厚生劳动省发布的《2020 年版自杀对策白皮书》显示:2020 年,日本共有21081 人自杀,其中男性14055 人,比上年减少了23 人,女性则大幅增加935 人,为7026 人,比上年增加约15.4%。从职业上看,与2015—2019 年间的平均数值相比,职场女性增加幅度最大,为381 人,其次为学生,增加了140人。④『令和3年版自殺対策白書』、厚生労働省、2021年、https://www.mhlw.go.jp/content/r3h-1-1-01.pdf[2023-06-25]。

厚生劳动省分析自杀原因认为,因“工作问题”自杀的女性数量比上年增加了34.8%,很大程度上是由新冠疫情导致劳动环境发生变化,越来越多的女性无法成为正式员工,导致女性自杀人数增加。另外,值得注意的是,除了成年人,日本青少年自杀率也很高,主要为中小学生。仅2020年自杀的高中生就有339 人,初中生为146 人,是自1978 年有统计数据以来自杀人数最多的一年。①『令和4年版自殺対策白書』、厚生労働省、2022年、https://www.mhlw.go.jp/content/r4h-1-1-01.pdf[2023-06-25]。

与自杀问题同样严峻的还有治安问题。日本警视厅发布的2022 年犯罪报告显示:日本刑事犯罪数量达到60.1389万件,比2021年的56.8148万件增长了5.8%,其中被认为对国民安全感影响最大的重要犯罪案件数量为9536 件,比2020 年增加了8.1%(杀人和盗窃案件数量近几年大体持平,性侵和暴力胁迫案件却呈上升态势),还有街头犯罪案件达到20.1619 万件,比2020 年增加了14.4%。②「令和4年の犯罪情勢」、警察庁、令和5年2月、https://www.npa.go.jp/publications/statistics/crime/r4_report.pdf[2023-06-25]。疫情冲击之下,日本民众对社会治安的不安全感在上升。

2021 年12 月至2022 年1 月,日本内阁府对全国18 岁以上的国民实施了“有关治安的舆情调查”,调查结果显示,尽管大部分受访者尚认可日本的治安状况,但仍有54.5%的受访者认为十年来日本的治安状况变坏,这一数据到2022 年上升到67.1%。③「治安に関する世論調査」、内閣府政府広報室、令和4年3月、https://survey.gov-online.go.jp/hutai/r03/r03-chian/r03-chian.pdf[2023-06-25];「令和4年の犯罪情勢」、警察庁、令和5年2月、https://www.npa.go.jp/publications/statistics/crime/r4_report.pdf [2023-06-25]。这部分人群主要集中在40 岁以上曾经历过日本社会治安稳定的中老年男性。调查中,对于“哪些问题对治安影响更大”,64.4%的受访者认为是互联网信息诈骗,40.8%的受访者认为是对犯罪处罚过轻。在认为“自身最容易遭受侵害”的选项中,位居前两项的是“特殊性商业、法律诈骗”(52.6%)和“信息与网络诈骗”(52.3%),而杀人、抢劫等传统犯罪占到43.5%,显示出日本犯罪形式的一些新变化。④「治安に関する世論調査」、内閣府政府広報室、令和4年3月、https://survey.gov-online.go.jp/hutai/r03/r03-chian/r03-chian.pdf[2023-06-25]。

值得关注的是,近年来无差别杀人和虐杀亲人等恶性案件频发,给日本社会造成相当震动,带来了恶劣的社会影响,严重冲击国民心理和社会道德底线。如2019 年7 月的“京都动画”纵火案,造成34 人死亡、30 余人受伤。纵火者的理由仅是为了报复该公司“盗用其创作的小说”。最为极端的是2021 年7 月8 日,日本前首相安倍晋三在奈良市街头遭枪击身亡。刺杀事件本身是对法制的严重践踏,凶手诉诸极端恐怖主义的行径则产生了恶劣的影响和示范效应。安倍遇刺身亡犹如一颗炸弹,对日本社会、经济、政党政治以及内政外交等都造成相当冲击。仅仅因为厌世、心情不好等原因而对人泄私愤、报复的行为,一定程度上是日本社会心态畸形的外化反映,也是经济低迷与社会积弊长期无法得到解决所带来的恶果。

学者大竹文雄、小原美纪发表的《失业率与犯罪发生率的关系》研究报告证明了上述观点。他们认为,20世纪90年代日本泡沫经济崩溃前,日本的犯罪率维持在较低水平,其原因主要是日本在学校、职场、人际交流等方面,建立了具有高依存度的共同体社会。这种稳定社会的形成恰恰得益于经济高速增长的推动。①大竹文雄·小原美紀「失業率と犯罪発生率の関係:時系列および都道府県別パネル分析」、『犯罪社会学研究』2010年第35巻、54—71頁。90年代以后,伴随失业率的大幅上升,犯罪率也同步大幅上升。这正是泡沫经济崩溃,日本经济陷入长期不景气的时期。

有学者认为,犯罪案件增多,尤其青少年犯罪问题突出②据日本警视厅调查数据显示,2021—2022年,少年凶犯(杀人、抢盗、性侵)数量上涨20.7%。参见:「令和4 年における少年非行及び子供の性被害の状況」、警察庁生活安全局人身安全·少年課、2022 年、https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/syonen/pdf-r4-syonenhikoujyokyo.pdf[2023-06-25]。,深层原因是“日本年轻人正在阶级下流化……不稳定的就业形式、低薪工作、无法结婚组建家庭……不受社会保障制度保护,新冠疫情更加剧了他们的困顿,如果政府置之不理,贫困将进一步固化,维持社会平衡就会非常困难”③宮本みち子·佐藤洋作·宮本太郎編著『アンダークラス化する若者たち——生活保障をどう立て直すか』、明石書店、2021年、97頁。。

四、“风险社会”加剧日本右倾保守化

尽管本文主要基于人口、阶层等社会学视角展开分析,但需指出的是,日本社会风险并不局限于社会内部,已外溢到内政外交等领域,尤其新冠疫情冲击之下日本政党政治力学出现失衡,政权稳定性也有下降趋势。除了派系争权夺利的痼疾之外,伴随日本政坛权力重组和新老政治家交替,各党派内的少壮派政治势力日益崛起,成为变革日本政治的重要力量,也是日本政治充满不确定性的重要因素。特别是自民党众议院议员中,已有近一半属于少壮派群体(约100 人左右),在党内各主要派阀中平均占比也有近1/3。少壮派势力热衷权力追逐和革新派阀政治。如在菅义伟政府遭遇信任危机时,少壮派在党内发出“倒菅”呼声,迫使各派阀高层撤回对菅义伟的支持,加速菅义伟的下台,而后少壮派又同岸田文雄等展开激烈的总裁竞争,意图掌握国家核心权力。随着安倍遇刺身亡,安倍派分崩离析,各派系陷入权力重组之争,“后安倍时代”的日本政坛权力博弈趋于复杂多变。美国外交关系委员会亚太研究高级研究员史密斯认为,自民党正处在重大代际变化的前夕,该党由“老人”长期主导的派系政治可能结束,自民党将迎来重大变革。①シーラ·スミス「今回の総裁選からは、自民党が古い派閥政治と決別する希望が見える」、『ニューズウィーク日本版』、2021 年9 月22 日、https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2021/09/post-97133.php[2023-06-25]。

“风险社会”进程加剧也导致日本右翼保守势力膨胀,社会更加右倾保守化。新冠疫情暴发以来,右翼保守势力借机以所谓的“国难”来定位疫情,极端地认为日本在制度性和社会性双重危机下,已步入“猝临重大灾难”而“就此沉沦”的十字路口,要求日本政府内政外交尤其在对华问题上必须展现强硬态度。如日本新历史教科书编撰会会长、右翼分子西尾干二在《正论》上发文提醒日本政府不能因为防疫需要而对中国采取妥协立场,声称“日本政治家与美国政治家打交道通常处于劣势地位,但对中国政治家却完全没有理由这样”②西尾幹二「安倍晋三と国家の命運」、『正論』2020年7月号、43頁。。右翼势力在疫情中仍延续着历史上的排外、反华极端行为。《日本新华侨报》③2021年6月,《日本新华侨报》更名为《日本华侨报》。总编辑蒋丰指出:“在疫情出现以后,一种针对中国的排外主义倾向日益严重:有日本人把‘口罩荒’‘自肃’等与中国衔接起来,在电车上与中国人发生口角乃至于肢体冲突。”右翼分子的反华极端言论和日本国民对华好感度下降,实际上正在加剧中日矛盾和对立情绪。

在这样的政治氛围中,岸田文雄近期又明确提出推行“彻底的现实主义”,其核心内容仍是致力于以“日美同盟”为基轴,积极构建“印太战略”,强化美日印澳“四方安全对话”,进一步拉拢欧盟、东盟等共同应对中国崛起。“彻底”一词表明日本将在更大范围、更多领域和更深层次与中国展开多维度的对抗,特别是这种对抗由政治、军事等传统安全领域扩展到经济与技术等非传统安全领域,中日双边关系将会因此受到冲击,更加趋于复杂多变。

五、结语

在“风险社会”进程加剧之下,一直以“安心社会”自居的日本变得愈发不安心。尤其伴随人口结构失衡、阶层结构失调、伦理道德失序等问题的深刻化,日本恐将加速其“风险社会”进程,导致社会不稳定趋势加大。

日本社会稳定与否,不仅与自身政治、经济、社会发展状况有关,也与中日关系密切关联。中日作为地缘政治乃至国际秩序中十分重要的两个国家,其关系好坏,不仅维系着地区和世界安全和平,更关乎自身的稳定发展。

日本应该深刻认识到,中日友好合作是主流大势,两国在贸易投资、节能环保、医疗健康、养老照护、科技创新、金融服务、现代农业及防灾减灾等领域具有广阔的合作空间,合作之利远大于对抗。日本应该规避零和博弈思维,顺应和平发展时代潮流而谋求互利共赢。正如中华日本学会会长高洪所言,“两国之间发展经济交流合作是一件正能量、正方向的好事”,“日本应该排除陈旧的冷战思维和以邻为壑的错误想法,把经济交流合作看作是中日关系的压舱石和推进器”。①参见高洪:《摒弃冷战思维,开创中日关系未来》,《人民中国》2022年3月6日。中日友好合作不仅有利于两国关系健康发展,也对日本社会稳定、经济发展具有积极意义,甚至可能是日本解决自身发展困境,抑制“风险社会”进程加速的重要战略选项。