未婚子女及其特征对农村中老年人劳动参与的影响分析

李琴,丁倩,李大胜

(华南农业大学 经济管理学院,广东 广州 510642)

1 引言

由于城乡二元结构、农村社会保障等缺失,我国农村中老年人一直“活到老、种到老”。最近几年来,我国农村中老年人劳动参与出现了新的变化,即从事农业和非农劳动的比例大幅度增加。全国第七次人口普查数据显示,50岁及以上农村人口非农就业的比例为27.64%,较六普的13.51%增长104.58%;60岁及以上农村人口非农就业的比例从3.06%增加到6.52%,增长113.07%;从事农业比重为29.38%,较六普的13.65%增加了115.23%。

对于中国农村中老年人劳动参与影响因素的分析,已有的研究主要从社会保障(张川川等,2015;刘子兰,2019)、健康状况(李琴等,2014;谭娜、周先波,2013)、老年人居住安排(赵建国、王净净,2021)等视角进行分析。已有的研究表明,社会保障尤其是新型农村养老保险制度的实施降低了农村中老年人的劳动参与(Li et al.,2018;张川川等,2015)。近几年来,一些研究开始关注家庭人口特征、子女特征,例如子女性别、人力资本状况对农村中老年人劳动参与的影响(廖少宏、宋春玲,2013;向楠,2020;吴敏,2016)。但这些研究较少从婚姻的视角分析未婚子女及其特征对农村中老年人劳动参与的影响,几乎未能分析其中的影响机制。而对这一问题的研究,对于我们了解农村家庭的劳动供给决策以及生育决策均有重要的意义。

与传统社会老年人因社会保障缺乏被动延长劳动时间以弥补养老问题带来的“缺失性需求”不同(廖少宏、宋春玲,2013;易定红、赵一凡,2021),我们猜想,当前我国农村中老年人劳动参与率的快速增加可能是子女婚姻支付压力起作用。男女比例失衡、劳动力外出务工增加,使得农村面临着更为激烈竞争的婚姻市场,未婚子女特别是未婚儿子的婚姻问题成为摆在父母面前的头等大事,父母也成为了子女婚姻支付的最终承担者(张川川、陶美娟,2020)。为了让儿子在适婚年龄摆脱单身状态,中老年人需要不断积累财富才有可能在婚姻市场上具备竞争力,因而他们有可能更多地参与收入回报率更高的非农劳动。

本文从婚姻视角探讨未婚子女以及特征对农村中老年人劳动参与的影响,与已有研究相比,本文的创新主要体现在以下几个方面:(1)基于婚姻视角从年龄、收入、学历等角度分析不同特征的未婚儿子对中老年人劳动参与的影响,以往的研究虽然分析了子女数量对于劳动参与的影响(赵建国、王净净,2021;张雨婷等,2019),但较少分析未婚子女及其特征对于中老年人劳动参与的影响。(2)本文进一步分析了未婚子女特征对中老年人劳动参与的影响机制,主要从中老年人与子女之间的经济转移(代际支持和代际剥削)、彩礼和房价三方面进行影响渠道分析。以往的研究较少进行影响渠道分析,仅有彭争呈和邹红(2019)分析了房价渠道的影响。(3)在方法上,本文采用双向固定效应模型进行估计。考虑到可能存在反向因果导致的内生性问题,为了保证结果的稳健性,本文还利用长子女出生年份是否在1979年之后、地市级层面性别比以及第一胎子女性别作为未婚子女的工具变量进行两阶段最小二乘法估计。本文其余部分安排如下:第二部分是文献回顾;第三部分是实证策略;第四部分是实证结果分析;最后是本文结论和政策建议。

2 文献回顾

因缺乏强制退休年龄和较好的养老金待遇,农村中老年人是否继续劳动主要基于个人与家庭的选择,来自社会制度方面的影响很小(姜向群、刘妮娜,2013)。从社会制度层面的研究多围绕养老保险对农村中老年人农业劳动时间的“挤出”效应开展,但对于养老金是否能够缓解老年人农业生产负担,仍然存在争议(张川川等,2015;刘子兰,2019)。当从个体特征出发,学者们普遍聚焦于身体健康,由于缺乏就业保障,当受到健康冲击时,农村中老年人不得不减少劳动供给时间甚至退出劳动市场(王智勇、陈耿宇,2021;曹荣荣、郝磊,2018)。

农村中老年人的劳动参与并非单纯是一般人所认为的习惯性劳动,更多是出于家庭理性和经济利益考虑。其劳动决策和子女因素密不可分,例如是否与子女同住、子女性别、子女人力资本状况以及子女是否上学等(廖少宏、宋春玲,2013;向楠,2020;吴敏,2016)。从子女数量角度探讨对农村中老年人劳动参与的文章较少,大多聚焦于城镇老年人或者从事非农工作的老年人的劳动供给,且尚未达成一致结论(赵建国、王净净,2021;张雨婷等,2019)。赵建国、王净净(2021)着重考察老年父母非农劳动参与的影响因素,结果发现子女数量显著降低了老年父母非农劳动参与,而儿子数量则显著增加老年父母的非农劳动参与,但他们的研究并未区分农村和城市老年人。张雨婷等(2019)发现城镇中老年女性的子女数量越多,她们越倾向于“干到老”,但这种现象在农村则相反。也有学者以农村中老年人为对象进行研究。吴海盛(2008)指出家庭人口多、子女数量多的农村中老年人劳动参与率相对较低,主要原因是子女是农业劳动的主要承担者,但当子女都外出打工时,老年人则被迫从事农业劳动。随着经济社会的发展,这种关系也出现了变化。廖少宏和宋春玲(2013)认为子女数量对于劳动参与决策和劳动供给时间并没有显著的影响,在目前子女大量外出务工的情况下,老年人的劳动供给完全是独立的行为。也有学者从子女经济特征角度进行探究,杨凡和何雨辰(2021)发现已毕业子女的平均年收入每增加1%,农村父母“无休止劳动”的风险比降低5.3%,每增加一个拥有房产的子女,其“无休止劳动”的风险比就会降低16.32%。不难看出,学术界已经逐渐认识到子女数量及其特征会影响农村中老年人的劳动参与,但从子女婚姻特征考察对农村中老年人劳动参与影响的文献较少,且未区分非农劳动与农业劳动的差异。

“男大当婚,女大当嫁”是中国传统婚育观念的集中体现,父母将协助子女“成家立业”作为自己的一项义务,这种基于责任伦理的“利他型”代际关系在农村地区表现得更为突出。一方面,随着结婚成本的迅速攀升,子代在结婚时若不具备一定的经济基础,则会增加对父母的经济依赖(许琪、彭湃,2021)。另一方面,中老年人获得的经济支持也与子女婚姻状况密切相关,只有当多子女家庭中子女成婚率达到一定界值,农村中老年人从子女那里获得净转移才会显著增加(王爱君,2018)。彩礼是农村婚姻支付的最根本形式(柳清瑞、刘淑娜,2019),房子在婚姻市场作为“地位商品”,兼具“筑巢引凤”的功能(方丽、田传浩,2016),因此当前学者们研究婚姻领域相关问题时多从这两个角度出发。越是在婚姻市场中居于劣势的农村低收入群体,越依赖购房和支付高额彩礼等婚姻竞争方式。蔡兆瑞等(2022)研究发现,农村地区父母在为子女购置婚房中存在较大的经济压力,有儿子的家庭更易陷入负债。未婚成年子女会通过房价对中老年人的劳动参与产生“婚姻效应”,即拥有未婚儿子的中老年人更大可能继续从事农业劳动(彭争呈、邹红,2019),并因为助儿买房增加劳动时间(李梦华、周昀,2022)。

相较于城镇老年人,农村中老年人面临更为严峻的经济压力,即使自评健康状况不好,农村中老年人仍不会大量减少劳动时间(谭娜、周先波,2013)。以非正式就业为主的农村中老年人,在经济因素的驱动下,不惜采取过度劳动的方式透支健康以换取报酬,改善生活,这种基于现实情况的选择并非个例。以建筑业为代表的非农劳动,因其进入门槛低、经济回报高而成为农村中老年人的热门选择,而高强度的室外工作对农村中老年人的身体健康和生命安全存在较大威胁。因此从未婚子女及其特征角度探究农村中老年人从事“无休止劳动”以及背井离乡进城务工的原因显得尤为重要。未婚子女是否会影响农村中老年人的劳动参与,以及这种影响是否存在异质性?中老年人为何执意要“催婚”,子女的婚姻状况会对农村中老年人的劳动决策带来怎样的影响?有别于彭争呈和邹红(2019)的研究,本文根据性别、年龄、学历、收入情况对未婚子女做出区分,以探究不同特征的未婚子女对父母劳动的决策影响。本文利用中国健康与养老追踪调查(CHARLS)2013-2018年数据,尝试回答上述问题,即探究未婚子女及其特征对农村中老年人劳动参与的影响以及可能的影响机制,为农村中老年人相关福利政策的制定提供可行性的政策建议。

3 实证策略

3.1 数据来源及处理

本文的数据来源于2013、2015和2018年的CHARLS数据,主要分析未婚子女及其特征对农村中老年人劳动参与的影响以及可能的影响机制。CHARLS是一项专门针对中老年人的全国大型追踪调查,样本覆盖了全国28个省区的150个县、区的450个村(居委会),2013、2015和2018年样本量分别为18613人、21113人和19817人。

五是要有强壮的身体。磨杵是个力气活,又是在野外,可能腰酸,可能背痛,可能刮风,可能下雨,可能阳光暴晒,可能寒风劲吹。一般的老太太,肯定干不了。

根据研究需要,本文选取45岁及以上80岁以下、常住地为农村地区、且至少有一个健在子女的中老年人作为研究对象。由于少数民族与汉族在生育文化以及生活习惯、劳作方式等方面具有很大的差异性,因此删除了少数民族的观测样本,并剔除了一些关键变量的缺失值。在进行上述处理后,共得到23 584个有效样本。

3.2 变量选择及其描述性统计

本文的被解释变量是农村中老年人的劳动参与,用受访者过去一年内是否参与劳动来衡量,包括参与农业劳动(包括农业自雇、农业受雇)和参与非农劳动(包括非农受雇以及非农自雇)。核心解释变量则是受访者家中有无18岁以上、40岁以下未婚子女,包括有血缘关系的子女以及无血缘关系的养子女等。控制变量主要包括个体层面的性别、年龄、初中以上学历、户口状况、丧偶、参加养老保险、日常活动能力(ADL)(1)日常活动能力(ADL)是考察老年人身体功能限制的常用指标,通过调查老年人是否能独立完成洗澡、穿衣、吃饭、在室内走动、梳头、上厕所六个项目,日常活动能力分数越高,意味着健康状况越差,是一个较为客观的指标。,家庭层面的家庭人均年消费情况(取对数),以及是否分配或流转土地。在进一步分析过程中,将未婚子女根据性别、年龄、收入、学历特征进行划分,其中低龄是指21岁以下,适龄是22-29岁,大龄是指30岁以上(2)根据民法典1047条,法定结婚年龄,男不得早于22周岁,女不得早于20周岁。,低收入子女和低学历子女分别是指子女年收入在2万元以下、高中以下学历的群体。在机制分析过程中,从代际经济支持视角进行分析,分别从过去一年内子女给父母钱物的总价值(代际支持)、父母给子女的钱物总价值(代际剥削)出发进行探究。本文所涉及的彩礼数据为县级层面受访当年以及前两年的彩礼均值,借鉴张川川、陶美娟(2020)的做法,将彩礼定义为货币性的现金支出和婚房花费的总和。房价和农村人均年收入数据均来自地级市的统计年鉴。

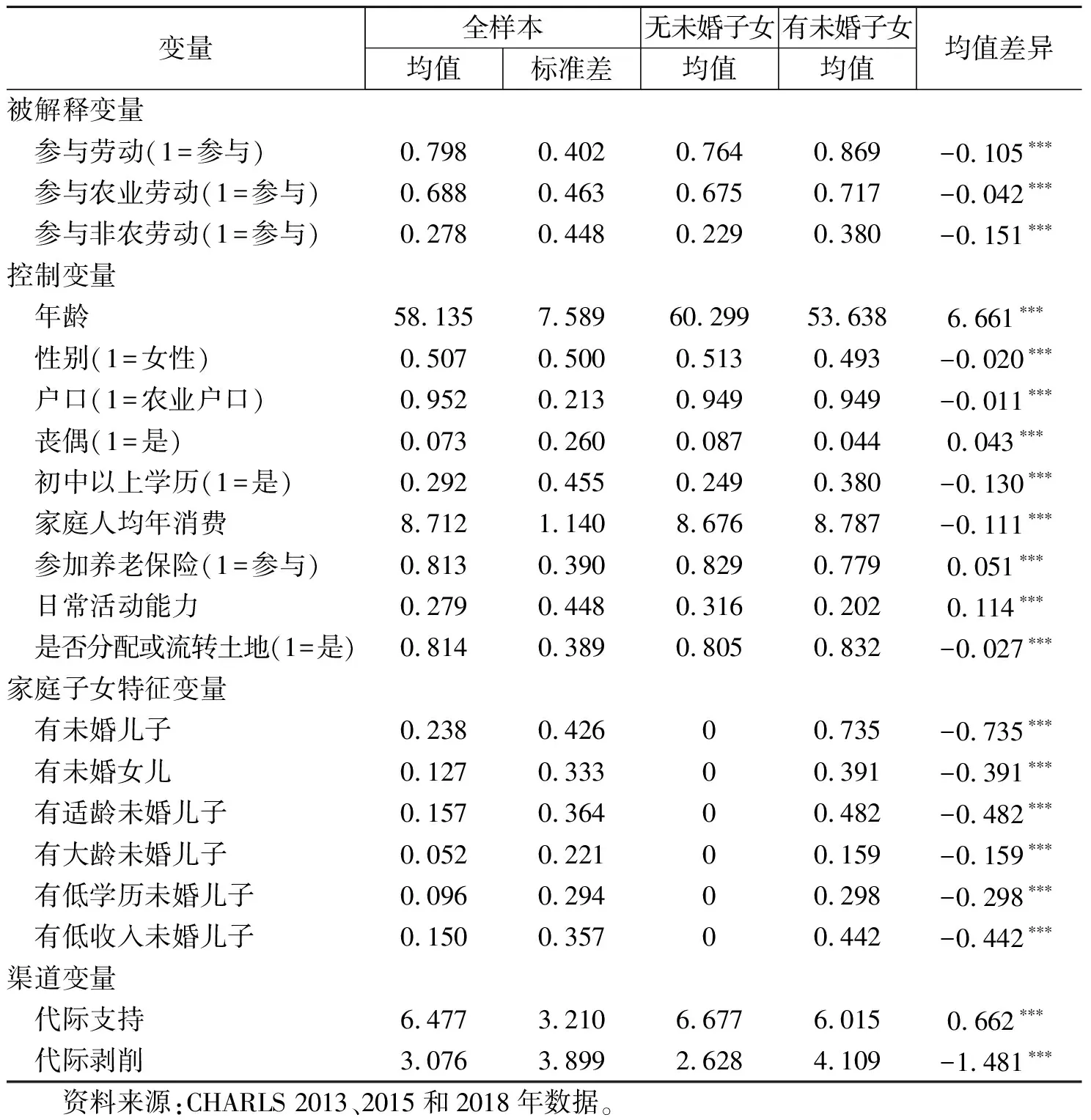

表1为主要变量的描述性统计。从总样本来看,农村中老年人参与劳动的概率为79.8%,从劳动参与类型来看,中老年人农业劳动参与率为68.8%,非农劳动参与率为27.8%。当家中有未婚子女时,农村中老年人的劳动参与率、农业劳动参与率、非农劳动参与率均高于无未婚子女的中老年人,分别提高了13.74%、6.22%和65.94%,由此可见,家中有未婚子女的农村中老年人更倾向于选择非农劳动。值得注意的是,当家中有未婚子女时,农村中老年人收到的来自子女的经济支持减少,且给予子女的经济支持增加。

表1 主要变量的描述性统计

为进一步观察不同农村中老年人劳动参与的差异,本文根据子女婚姻特征对中老年人进行分类,结果如图1所示。与子女均成家立业相比,拥有未婚子女的家庭面临着巨大的婚姻支付压力,中老年人的劳动参与率高。家中有未婚子女,60岁及以下中老年人非农劳动参与率越高;但对于60岁及以上老年人,即使家中有子女未婚,受限于年龄等因素,非农工作可得性降低,他们只能转向农业生产以帮衬家庭。

图1 有无未婚子女与农村中老年人劳动参与情况 资料来源:CHARLS 2013、2015和2018年数据。

3.3 模型设定

本文基于2013、2015和2018年CHARLS面板数据,使用双向固定效应模型来估计未婚子女数量对农村中老年人劳动供给的影响:

laborijt=η0+η1unmarchildijt+γXijt+Tt+λi+μijt

4 实证结果分析

4.1 未婚子女对农村中老年人劳动参与的影响

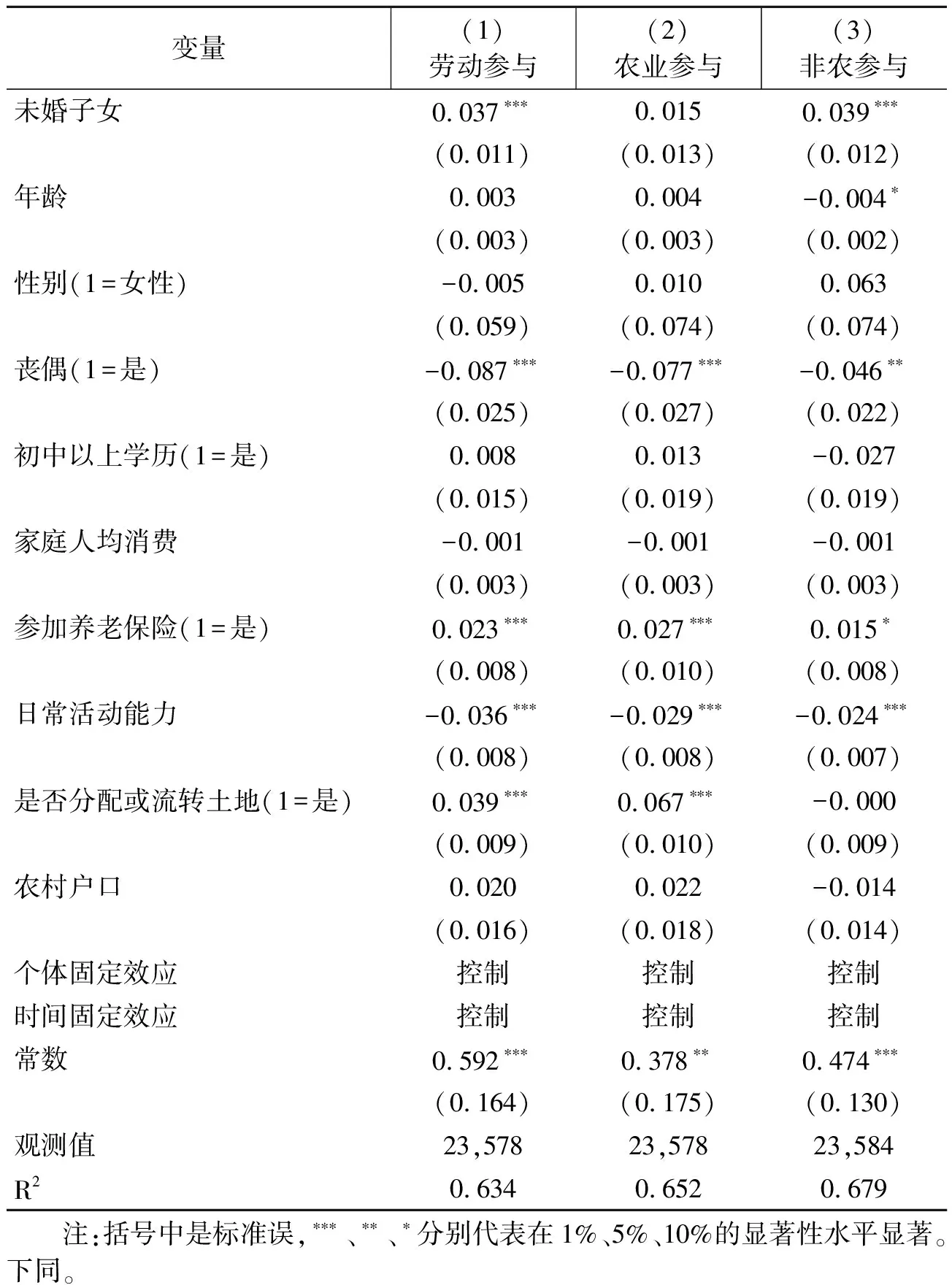

表2报告了是否有未婚子女对中老年人劳动供给的影响。第(1)列显示,当有未婚子女时,中老年人从事劳动的概率增加,这一点在非农劳动上表现得尤为明显,如果家中存在未婚子女,中老年人劳动参与的概率增加3.7%,其中非农就业的概率显著增加3.9%,均在1%的显著性水平上显著。子女未婚会对中老年人施加压力,驱使他们增加劳动供给,进入非农劳动市场搜寻就业机会。可能的原因是,彩礼、嫁妆的给付一直以来是我国的嫁娶风俗,高强度、低收入的农业生产经营活动并不能创造出足够的财富以补贴子女的婚嫁,而泥墙、铺砖等非农劳动工资远高于务农收入,成为越来越多中老年人的就业选择。其他变量的系数均符合预期,年龄越大,中老年人参与非农劳动的概率显著降低。相对于已婚中老年人,丧偶中老年人的劳动参与概率更低。家中有分配或者流转的土地,中老年人农业劳动参与概率显著增加。

表2 未婚子女对农村中老年人农业劳动参与的影响

4.2 不同类型未婚子女对农村中老年人劳动参与的影响

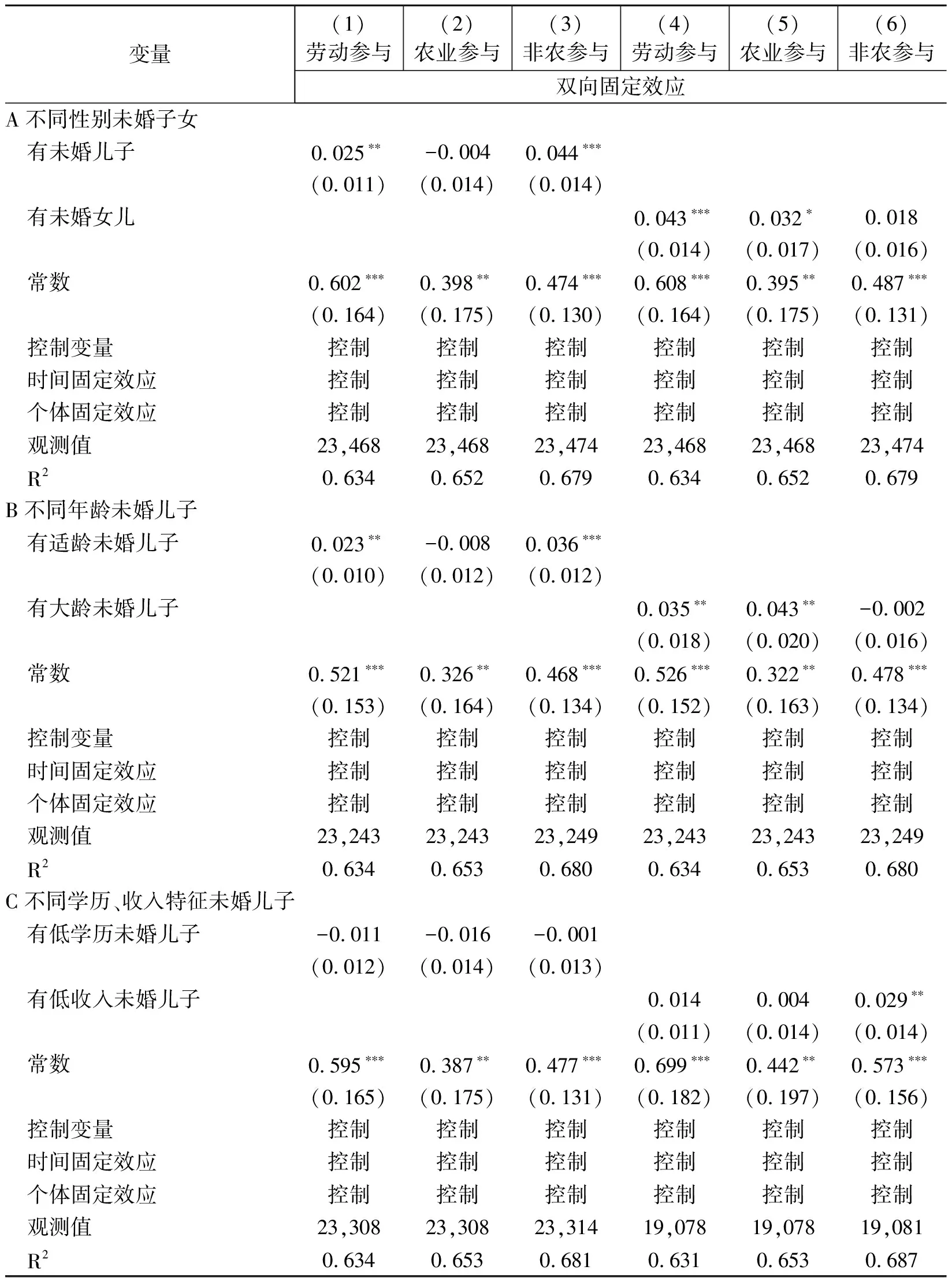

为进一步探究不同未婚子女对中老年人劳动参与的影响差异,我们将未婚子女根据性别、年龄、学历、收入进行分类,结果展示在表3。A部分报告了不同性别未婚子女对农村中老年人劳动参与的影响。当家中有未婚儿子,中老年人的劳动供给概率增加2.5%,其中非农劳动参与概率增加4.4%,且在1%的显著性水平上显著,农业劳动参与概率减少,但不显著。家中有未婚女儿也会增加中老年人的劳动参与,劳动参与总体上增加4.3%,其中农业劳动参与增加3.2%,分别在1%和10%的显著性水平显著。可能的原因是,一方面,农村是“重男轻女”思想的重灾区,导致了严重的性别失衡,进而加重了农村大龄男青年“娶亲难”这一问题,父母往往会通过辛勤劳动协助其完成盖房、娶亲、添丁这三件大事,唯有如此,才算完成“任务”。另一方面,与筹备儿子娶亲不同,女儿在出嫁前往往会上交工资收入以补贴家用,嫁娶也伴随着彩礼的收受,在某种程度上甚至可以缓解家庭的经济压力,相较于家中有未婚儿子,有未婚女儿的中老年人参与高收入非农劳动的意愿有所降低。鉴于此,B、C两部分仅针对未婚儿子相关特征作进一步讨论。

表3 不同类型未婚子女对农村中老年人农业劳动参与的影响

B部分进一步阐明不同年龄农村未婚儿子对中老年人劳动力供给的影响差异,第(1)、(3)列显示,有适龄未婚儿子(22-29岁),中老年人的劳动力供给概率将显著增加2.3%,非农劳动参与显著增加3.6%。总体上大龄未婚儿子(30岁及以上)对中老年人供给决策的影响依然显著,但仅仅增加了农业劳动参与率,增加了4.3%,对中老年人的非农劳动参与率,影响并不显著。可能的原因是,一方面,大龄未婚儿子已有一定的经济实力,无需父母在外奔波劳作,物质并不是未婚的阻碍,而适龄的未婚儿子积累的财富较少,“催婚”背后是父母基础传统婚恋观对适龄儿子的担忧,他们试图增加劳动供给来助力儿子婚姻,避免儿子因经济问题错过缔结姻缘的最佳时期。另一方面,家中有大龄未婚儿子,往往意味着父母的平均年龄也较高,他们难以找到适配的非农工作,只能通过参加农业劳动减轻儿子的养老负担。

C部分则分别从学历和收入角度探究了未婚儿子对中老年人的影响,结果显示,低收入的未婚儿子是农村中老年人仍然坚持辛勤耕作的原因。家中如果有低收入的未婚儿子,中老年人参加劳动的概率会提高1.4%,但在统计上不显著,参加非农劳动的概率会提高2.9%,在5%的显著性水平上显著。在农村婚恋市场,家庭经济状况是硬通货,年收入在2万元以上的单身青年仍具有一定的吸引力,而更低收入的男性婚姻议价能力较低,他们往往被归为没有前途的结婚选择。在农村中老年父母为了帮儿子增加结婚筹码,选择参加非农劳动,老年农民工多在子女结婚后选择“归巢”养老。

4.3 异质性分析

根据第七次人口普查数据显示,60-64岁农村中老年人类劳动参与率为58.23%,65岁以上的劳动参与率为27.86%(3)中华人民共和国国家统计局.中国2020年人口普查资料.中国统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2020.。为进一步厘清未婚子女对农村中老年人的影响,表4探究了不同年龄段、性别、受教育程度的中老年人的劳动决策。A部分报告了未婚子女对不同年龄段农村中老年人劳动参与的影响。受限于教育水平,农村中老年群体大多只能从事体力劳动,劳动强度较大。随着年龄增长,中老年人体能下降,与低龄的老年人相比,65岁以上的老年人大多被迫退出非农劳动,但当家中有未婚子女,他们继续从事农业劳动。即使年事已高,子女尚未成家仍是父母无法释怀的心事,他们会尽可能地从事劳动,当无法从事非农工作时,他们也会选择务农以达自给自足,减少未婚子女的负担。

表4 未婚子女对不同年龄农村中老年人劳动参与的影响

B部分(1)-(3)列报告了未婚子女对不同性别农村中老年人劳动参与的影响。相较于女性,男性拥有健硕的体格,即使家中经济条件尚可,在身体允许的情况下,一般会参与劳动。而在农村地区“男主外,女主内”的观念根深蒂固,女性的劳动参与具有较大弹性,也更易受到子女婚育状况的影响。第(1)-(3)列显示,当家中有未婚子女,女性中老年人从事劳动的概率显著增加6.4%,其中农业劳动显著增加4.1%,非农劳动显著增加5.5%,均在5%的显著性水平显著。(4)-(6)报告了不同学历的中老年人的劳动决策,拥有未婚子女时,中老年人会显著增加整体劳动参与和非农劳动参与,但是对不同学历的中老年人影响不大。

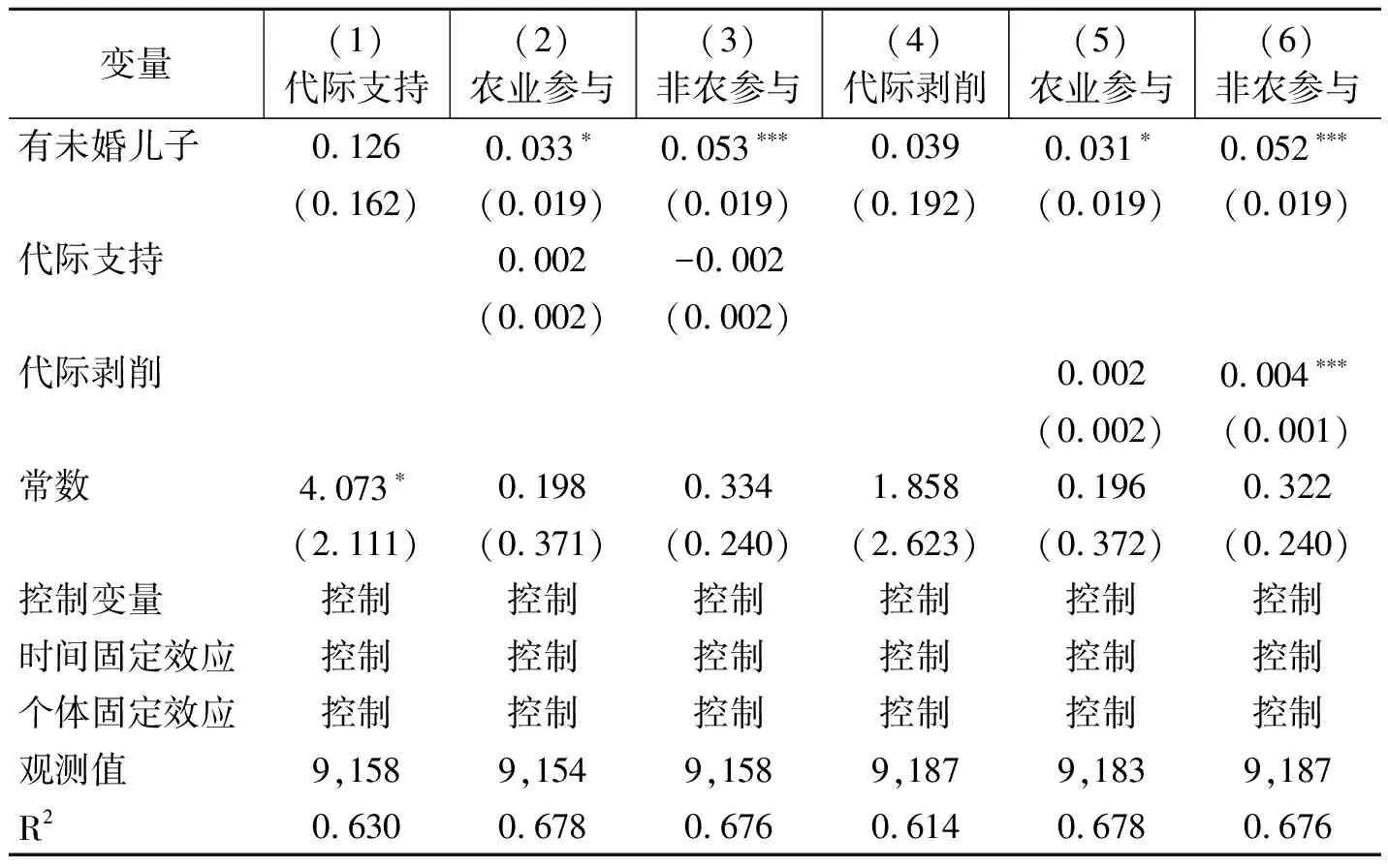

4.4 影响机制分析

婚姻嫁娶对男女方家庭产生的影响不同,在机制分析部分,我们仅探讨家中有未婚儿子对农村中老年人劳动参与的影响。表5探究了家中有未婚儿子是否会通过代际支持或代际剥削来影响中老年人的农业劳动参与情况。第(1)-(3)列从代际支持角度出发,家中有未婚儿子,父母得到的来自子女的经济支持将增加,但不是十分显著。第(4)-(6)列的代际剥削视角则表明,家中有未婚儿子会增加父母给予子女的平均经济支持水平,且提高中老年人劳动参与率。与没有未婚儿子的家庭相比,中老年人向子女提供的经济支持会增加3.9%,但影响并不显著。从(6)列可以看到,代际剥削导致中老年人参加非农劳动的概率增加0.4%,在1%的显著性水平上显著,这与畅倩(2019)的研究结果一致。但考虑到未婚儿子并没有显著增加对中老年人的代际剥削,所以代际支持或代际剥削并不是影响中老年人劳动参与增加的主要原因。

表5 未婚儿子对农村中老年人劳动供给影响的机制分析

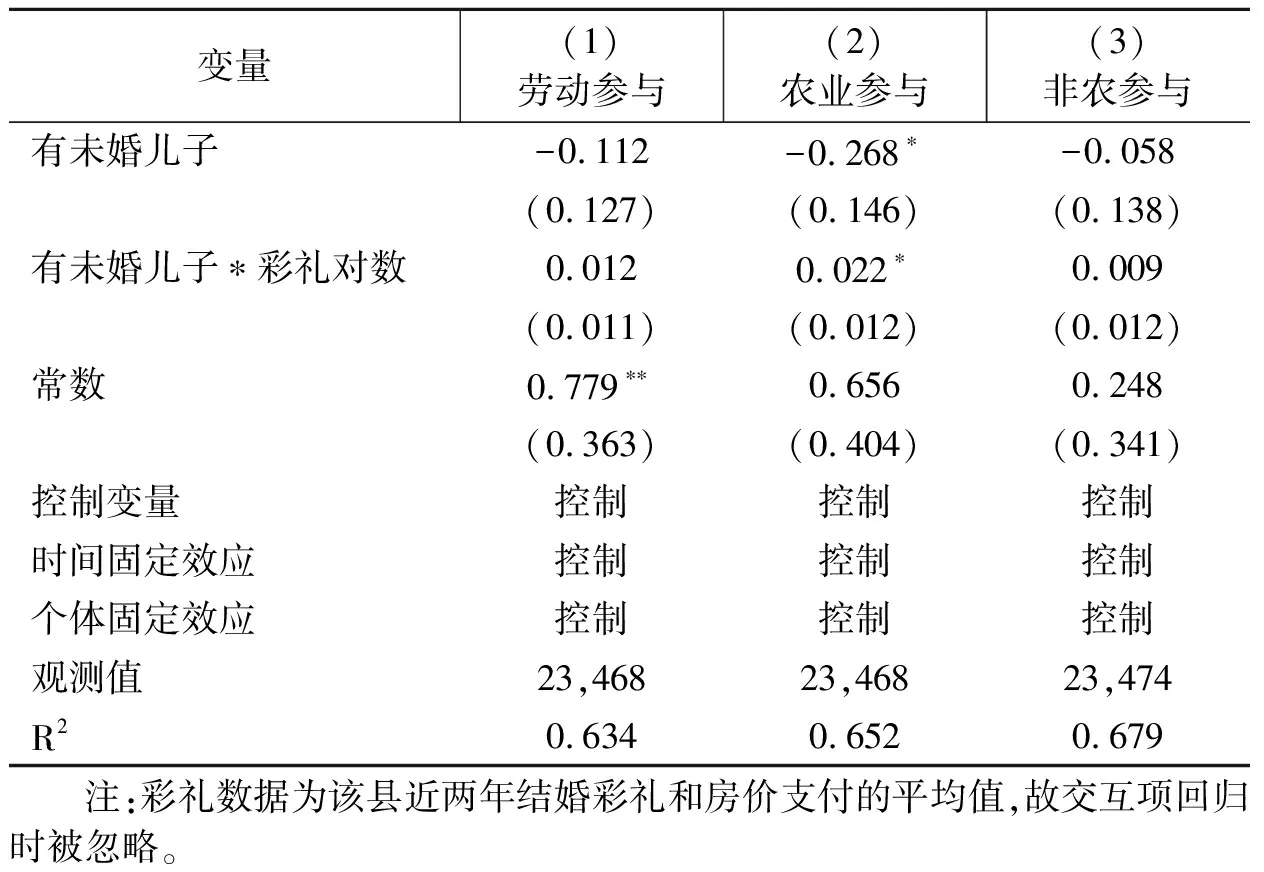

在中国农村地区,男方是否备有婚房与能否给予可观的彩礼在很大程度上是女方择偶的重要选择依据,“天价彩礼”层出不穷,父母劳作在某种程度上也是为了给儿子提供婚嫁支持。但表6的结果显示,彩礼倾向于增加有未婚儿子的中老年人的非农劳动参与,但在统计上不显著,但显著增加了有未婚儿子时农业劳动参与的概率,增加了2.2%。可见,彩礼是中国农村中老年人农业劳动增加的渠道之一。

表6 不同彩礼地区未婚儿子对农村中老年人农业劳动供给的影响

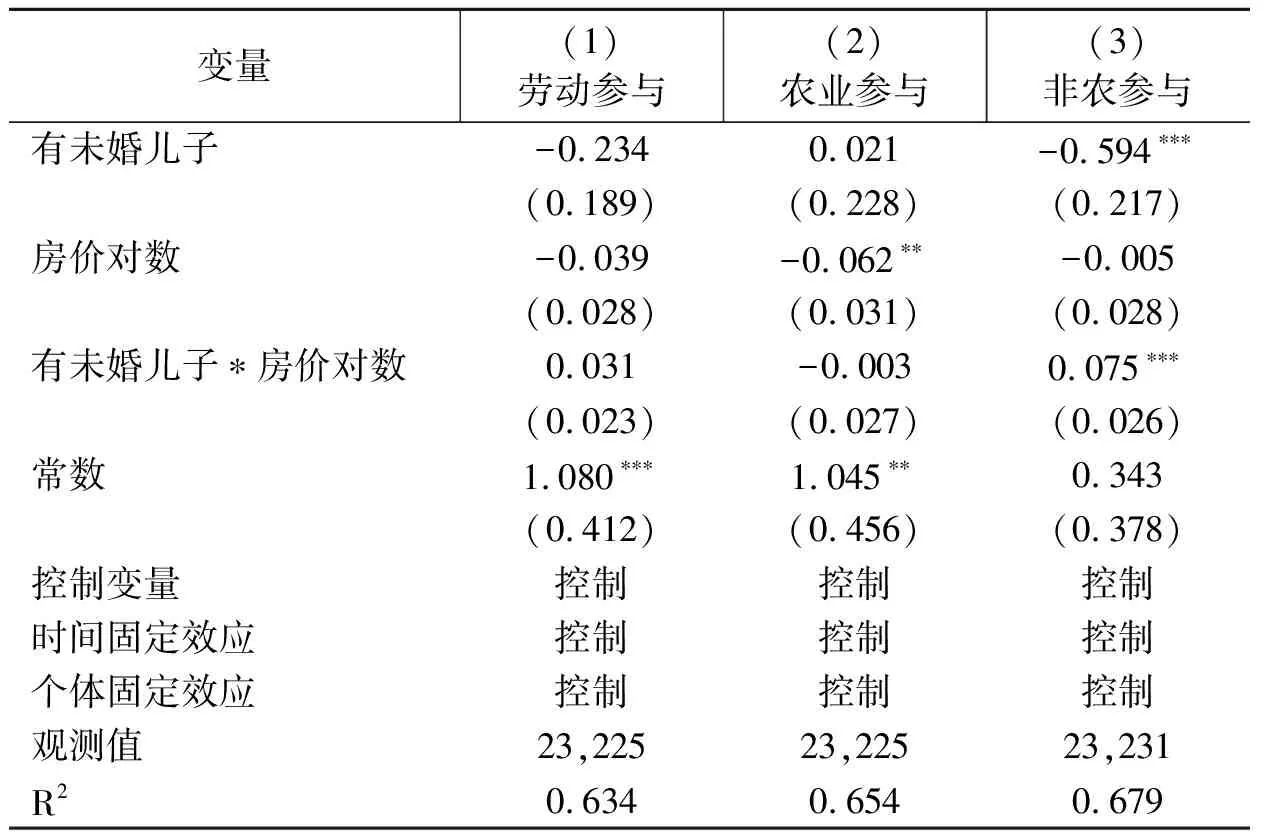

关于房价支付压力的衡量是基于地市统计年鉴中住宅平均销售价格,为了使数据更具代表性,删除了上海、北京、深圳、广州四个一线城市的数据,将当地房价对数与家中有未婚儿子进行交互。根据表7可知,房价的提高总体而言增加了农村中老年人的劳动,使得他们更多地由农业劳动转向非农劳动。第(3)列显示与家中没有未婚儿子的中老年人相比,房价每上涨 1% 会使有未婚儿子的中老年人非农劳动参与增加7.5%,在1%的显著性水平上显著。可能的原因是农业劳动的回报率较低,当身体健康允许时,为了帮助未婚儿子积攒更多的购房启动资金,中老年人很可能会选择非农劳动。

表7 不同房价地区未婚儿子对农村中老年人农业劳动供给的影响

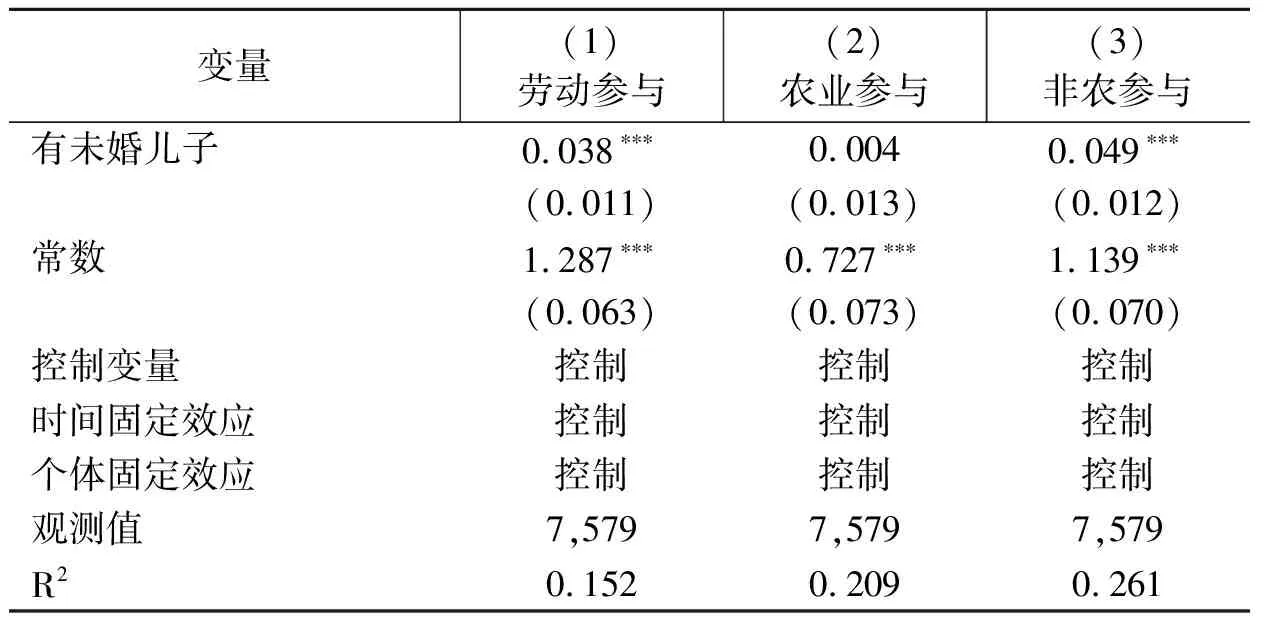

表7已经初步验证了房价对中老年人的劳动决策会产生影响,进一步地将全国分为东部、西部、中部和东北部(4)按东、中、西、东北划分。东部包括:北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南。中部包括:山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南。西部包括:内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆。东北包括:辽宁、吉林和黑龙江。,如图2所示,2013年至2018年不同地区房价涨幅差异较大,东部地区的房价远高于其他地区。为验证房价对农村中老年人劳动参与的影响稳健性,此处仅保留了东部地区样本后,结果如表8所示。与之前结果相比,生活在东部地区的中老年人受到的房价冲击更大,家庭中如果有未婚儿子,他们整体劳动参与和非农劳动参与的概率分别增加3.8%和4.9%,且在1%的显著性水平显著。可见,面对高额房价,他们被迫增加劳动参与,为“掏空六个钱包凑齐一套首付”助力。

表8 未婚儿子对东部农村中老年人劳动参与的影响

4.5 稳健性检验

以上分析均是采用双向固定效应模型考察是否有未婚子女及其特征对中老年人劳动供给的影响。双向固定效应模型能够消除不随时间改变的不可观测的遗漏变量的影响,但是无法消除随时间变动的不可观测遗漏变量的影响。同时,研究也可能存在反向因果导致的内生性问题。结合家庭生命周期模型和贝克尔(Becker)家庭劳动决策模型,父母可能在生育之前就会对生育可能给自身带来的影响进行细致考虑,并根据自己的各方面情况做出生育决策。为了解决反向因果导致的内生性这一问题,本文引入工具变量采用两阶段最小二乘法的方法进行稳健性检验。

本文为未婚子女构建工具变量时主要是基于以下参考。我国素有“不孝有三,无后为大”的观念,农村地区又多有“重男轻女”的思想,家庭的生育数量决策很大程度上取决于头胎子女的性别,学者多以第一胎子女性别(张川川,2011;陈瑛、江鸿泽,2018)作为工具变量。同时,利用外生政策变动的这一做法也备受青睐,但由于我国最初实行的计划生育政策试点在不同省市、行政村均有所差异。根据《中国人口与计划生育大事要览》,我国人口自然增长率从1971年的23.33‰,下降到1979年的11.61‰,下降了11.72个千分点;妇女同期总和生育率从5.44下降到2.75(杨魁孚,2001),即子女数量从1972年起开始连续减少。故班纳吉(Banerjee)等(2012)、耿德伟(2013)选取长子女出生年份是否在1972年之后作为子女数量的工具变量。此外,为使工具变量更为有效,我们结合上述学者以及彭争呈、邹红(2019)的做法,选择地级市层面的性别比、第一胎子女性别和长子女出生年份是否在1972年之后作为是否有未婚子女的工具变量。考虑到CHARLS数据横跨6年,出于对性别比数据结构和CHARLS数据特征的考虑,我们分别选取《中国2010人口普查分县资料》、《中国2020人口普查分县资料》相关性别比进行匹配,2013年对应的是2010年人口普查时18-32岁人口的性别比,2015年对应的是2010年人口普查时20-29岁人口的性别比,2018年对应的是2020年人口普查时18-32岁人口的性别比。

表9运用两阶段最小二乘法估计家中有未婚子女对农村中老年人劳动参与的影响。其中(1)列为第一阶段结果,可以看出,不可识别检验、弱工具变量检验均通过,当第一胎为儿子或者长子女出生年份在1972年之后时,家中有未婚子女的概率减小。可能的原因是,在重男轻女思想的禁锢下,家庭的生育意愿随儿子的到来减弱,生育计划因计划生育的实施改变,生育总数减少,家中有未婚子女的概率减少。同时,地级市层面的性别比也显著影响婚配。(2)-(4)列为第二阶段的结果,家中有未婚子女,农村中老年人选择参加农业劳动的概率降低60.9%,参加非农劳动的概率增加37.5%,可见家中有未婚子女显著增加了中老年人从事报酬更高的非农劳动,这与双向固定效应模型的结果一致。但家中未婚子女的存在对劳动参与的总体影响为负。可能的原因在于,相较于农业劳动,非农劳动具有参与率总体较低,参与弹性较大的特点,虽然会因为家中是否有未婚子女而产生显著变化,但因总数较少,对劳动参与的总影响较小,故总的劳动参与更多地体现了农业劳动参与的变化情况。

5 结论和政策建议

本文基于2013、2015和2018年CHARLS数据,运用双向固定效应模型和两阶段最小二乘法分析了未婚子女数量及其特征对农村中老年人劳动参与的影响以及异质性,并从代际支持和代际剥削、彩礼和房价三个方面分析了其中的影响机制。本文结果表明:(1)如果家庭中存在未婚子女,中老年人从事劳动的概率增加3.7%,其中非农劳动的概率上升3.9%。通过进一步地对未婚子女特征进行分类,发现当家中有适龄、低收入的未婚儿子时,会显著提高中老年人非农劳动参与的概率;(2)异质性分析的结果表明,未婚子女对女性中老年人的劳动参与影响更大,具体表现为当家中有未婚子女,女性中老年人从事劳动的概率便会增加6.4%;(3)在机制分析方面,未婚儿子对中老年人劳动参与尤其是非农劳动参与的影响主要是通过农村中的高彩礼和高房价两个渠道起作用,即中老年人会增加高报酬的非农劳动参与来增加对未婚子代的高彩礼扶持,以及为孩子在城市购买婚房。

基于以上结论,我们给出以下建议:(1)在全社会、尤其是农村地区倡导性别平等这一观念,优化性别结构。国家统计局统计数据显示,2020年,我国20-34岁农村人口中,性别比均高于115。男女性别失衡严重是“天价彩礼”现象的根源,也是农村中老年人继续参与劳动的诱因。年轻群体在见证父辈从育龄到老龄为养育子女操劳半生后,生育意愿大大降低。(2)移风易俗,扎实推进婚俗改革,共建和谐的婚育市场。中共中央、国务院关于《做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》中提出开展高价彩礼等移风易俗重点领域突出问题专项治理;民政部在《“十四五”民政事业发展规划》也明确指出要推进婚俗改革。但彩礼在战国至秦汉年间已有文字记载,有其文化与历史根源,短期内即使政策干预也较难彻底改变。(3)我国低生育率也和高住房价格相关,国家应出台相关政策,控制住房价格,刚需的住房不应该成为被投资的“奢侈品”。