基于复合系统协同度模型的我国医疗服务体系与公共卫生体系协同发展分析

■ 祝翠悦 唐尚锋 付 航 袁素维

通过医防融合强化慢病管理与传染病防控,是我国卫生治理的基本方针。新医改以来,有关防治结合的话题一直是卫生改革和学术研究的焦点,各项工作也逐步深入推进,但是我国卫生服务体系中医防分离的问题始终未能得到根本扭转[1-2]。自2020年以来,多轮多地的新冠病毒疫情防控工作反复暴露了我国医疗服务体系和公共卫生体系不协同的现状。

医疗服务体系和公共卫生体系是我国卫生服务供给的两大主体。近十年来,国家在推进卫生服务供给侧改革,促进医疗服务体系和公共卫生体系发展方面,分别制定了一系列改革举措。目前为止,两大体系发展的协同程度如何,尚缺乏充分的科学评估。本文基于协同学的基本理论,构建医疗服务体系与公共卫生体系的协同度评价框架,测算2010-2020年间我国医疗服务体系与公共卫生体系的复合系统协同度,分析新医改以来卫生领域两大供给主体的协同发展趋势,由此针对未来我国卫生服务供给侧的协同发展提出相应建议。

1 资料与方法

1.1 医疗-公卫复合系统协同度模型的构建

复合系统协同度模型是协同学理论相关应用中最为常见的研究模型[3],主要从协同学角度对系统内部各要素的有序度和系统间的协同度进行测量。本文以孟庆松等学者构建的复合系统协同度模型为基础[4],构建医疗-公卫复合系统的协调度。根据我国医疗卫生服务体系规划标准,医疗卫生服务体系包括医疗服务体系和公共卫生体系,其中医疗服务体系又包括医院和基层医疗卫生机构,公共卫生体系主要为专业公共卫生机构。因此,我们将医疗-公卫复合系统设为S={S1,S2},S1为医疗服务系统,S2为公共卫生系统。其中,S1={S11,S12},S11为医院系统,S12为基层医疗系统。医疗-公卫复合系统:S={S11,S12,S2}。

对于医院系统(S11)内部的有序度测量,设S11=(a1,a2,a3,…an),n≥1,a1,a2,a3,…an为系统S11的序参量,a1=(a11,a12,a13,…a1j),j≥1。医院系统S11可表示为以下矩阵:

设序参量a1的上下限为α1i、β1i,1≤i≤n。本研究中,医疗与公卫系统的序参量均为慢弛豫变量,取值越大,系统整体的有序度越高[5]。因此以医院系统为例,设序参量a1j与有序度u(α1j)∈[0,1]呈正相关,α1j取值越大,则医院子系统对整个医疗-公卫复合系统的影响越大。序参分量的有序度计算公式如(5)所示[6]:

医疗服务系统与公共卫生服务系统中各序参量对子系统的贡献程度不同,需对各序参量赋予相应的权重。本文运用相关矩阵赋权法确定各序参量的权重,具体步骤如下[7]:

运用测算出指标间的相关系数,再确定序参量的权重。设Pi为医院系统S11中第i个序参量对另一序参量的相关系数,第i个序参量对其他n-1个序参量的影响之和为Pi,则:

根据上述过程,同理可计算出基层医疗子系统S12的有序度及公共卫生子系统S2的有序度。

最后计算医疗-公卫复合系统S的协同度,设t0为观察期的初始时间,t0时医院系统的有序度为U10(a1),基层医疗系统的有序度为U20(b1),公共卫生子系统有序度为U30(c1),复合系统协同度计算公式为[8]:

其中θ为正负调节系数,值为

若各医疗服务子系统与公共卫生子系统同时处于发展状态,且存在较好的同步性时,则复合系统的协同度高,协同水平较高;若系统间发展不同步,则复合系统协同度低,协同发展水平较弱[9]。上式中当Uj0(ej)≤Uj1(ej)时,θ=1,C值为正,此时医疗服务系统与公共卫生系统的有序度上升,复合系统处于协同有序发展状态,当θ=-1时,C值为负,说明存在一个子系统的有序度下降,此时复合系统未能实现有序发展[10]。当-1≤θ≤1,θ取值越大说明医疗服务系统和公共卫生系统的协同性越强。复合系统协同程度判断参照文献[5]。

1.2 医疗-公卫复合系统协同度评价框架构建

通过对中国知网、维普、万方等数据库中的文献进行检索与梳理,汇总已有文献中关于医院、基层医疗机构和公共卫生机构等不同类型机构的资源配置评价指标,形成系统评价指标库。对初选指标开展专家咨询,专家咨询范围包括政府卫生应急管理相关部门、上海市三级医疗机构及社区医疗机构参与疫情防控的一线管理者、疾控中心相关人员等,共12人。所有咨询人员均从事相关学术研究或管理工作5年以上,具有丰富的理论及实践经验。指标遴选判断选取遵循谨慎性、可用性、可获得性、可比性等4个原则[11]。最终形成医疗-公卫复合系统的协同度评价框架,其中医院系统和公共卫生系统分别包括7个评价序参量,基层医疗系统包括6个序参量,具体协同度评价框架见图1。

图1 医疗-公卫复合系统协同度评价指标体系

1.3 资料来源

数据来源于《中国统计年鉴》(2011-2021年)、《中国卫生统计年鉴》(2011-2013年)、《中国卫生和计划生育统计年鉴》(2014-2017年)、《中国卫生健康统计年鉴》(2018-2021年)。利用标准差法(Z-Score)对原始数据进行无量纲化处理,具体公式:

2 结果

2.1 系统内部有序度结果

医疗服务与公共卫生子系统中各个序参量的有序度如图2所示。2010-2020年,我国医院系统的有序度呈几乎直线上升趋势,系统有序程度最高,并于2020年达到0.95的高度有序状态;公共卫生系统的有序度呈现稳步上升态势,2017年后有序度逐渐趋于稳定状态,2020年呈现中度有序状态(0.58);基层医疗系统的整体有序程度最低,但上升速率最快,呈现快速波动上升态势,2020年超越公共卫生系统的有序度(0.64)。

图2 2010-2020年医院、基层、公卫3个子系统的有序度变化

2.2 复合系统的协同度结果

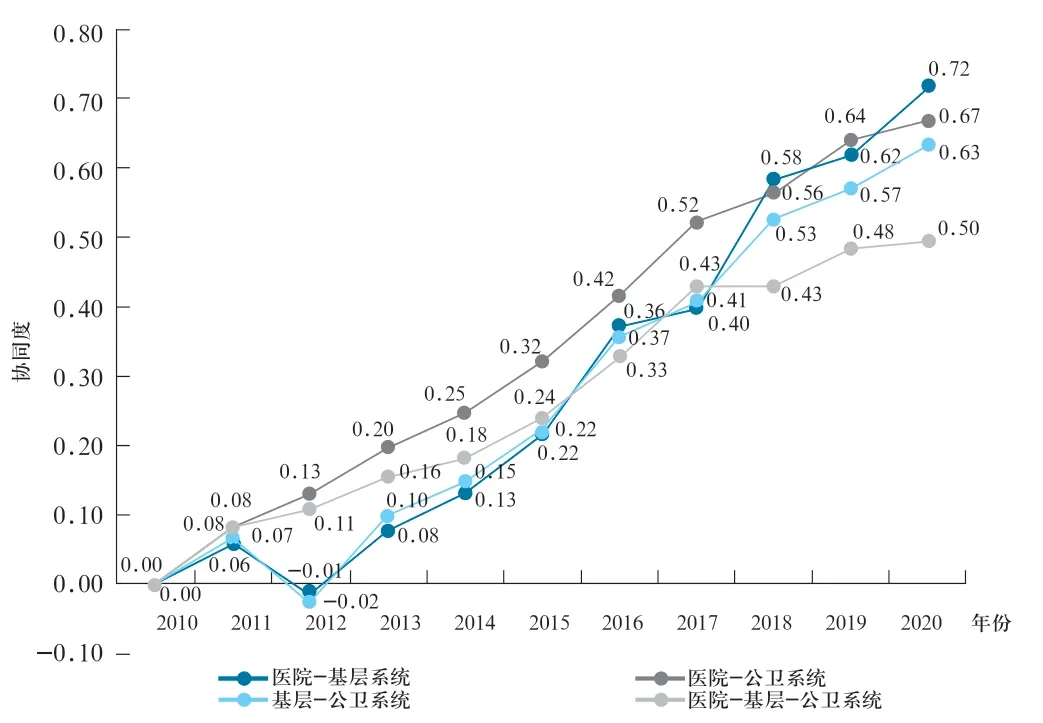

复合系统的协同度结果显示,2010-2020年医院-基层子系统呈现快速协同发展态势,并于2020年达到高度正协同状态(0.72)。与此同时,2010-2017年,医院-公卫子系统的协同程序最高,2018年以后逐渐弱于医院-基层系统协同度,目前为一般协同状态(0.67);基层-公卫子系统的协同程度增速相较其他系统偏低,尤其是2017年之后呈现逐渐趋稳态势;医疗-公卫整体复合系统在2012年落到最低,呈现负向协同状态(-0.02),之后整体呈现快速上升趋势,2016年后进入一般协同发展状态,见图3。

图3 2010-2020年医疗-公卫各复合系统的协同度变化

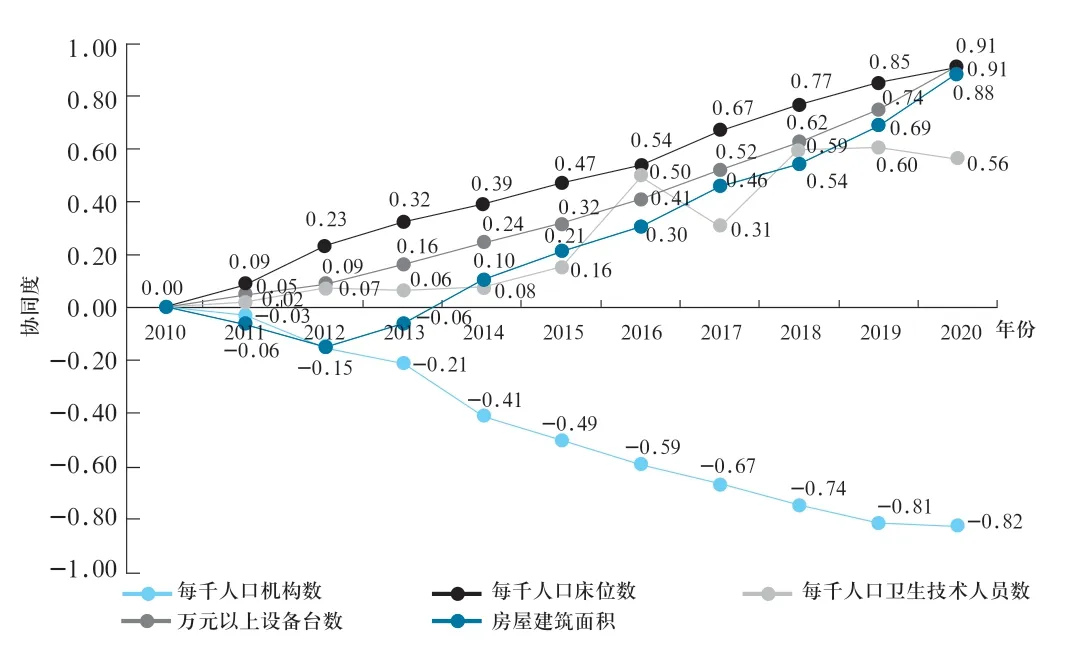

从不同序参量间的协同结果看,2010-2020年,3个系统每千人口床位数、万元以上设备数、房屋建筑面积协同度整体处于不断协同发展中,并在2020年均达到高度协同,协同度水平分别为0.91,0.91,0.88。同时,3个系统的每千人口卫生技术人员的协同度波动较大,且协同水平较弱,2020年尚处于一般协同(0.56)。此外,2010-2020年,3个系统的每千人口机构数始终处于不协同状态,见图4。

图4 2010-2020年医疗-公卫复合系统各序变量的协同度变化

3 讨论

3.1 医疗卫生体系各子系统内部有序度和系统间不断提升,但系统间协同发展趋势有所不同

研究结果发现,在2010-2020年,以2012年和2017年为大致时间节点,我国医疗服务系统与公共卫生系统呈三阶段式发展:(1)2010-2012年为缓慢发展阶段。各子系统有序度波动较大,复合系统的协同度也较弱,均低于0.2,各子系统发展尚未形成一定的规律,该阶段我国医疗卫生机构数量及医疗机构人员数相对较少,每千人口机构数、床位数及医疗机构人员数较低,公共卫生体系尚处于初步发展阶段,复合系统发展基本不协同。(2)2013-2017年为快速发展阶段。得益于国家整体医疗体系改革工作,各子系统有序度不断增长,其中医院系统与公卫系统有序度增长相对较快,基层医疗系统发展晚于医院及公卫系统。随着国家分级诊疗工作的铺开,基层医疗系统有序度不断提升,到2017年,分级诊疗政策体系逐步完善,基本医疗卫生服务更加均等化,医疗资源配置也更加合理化,复合系统协同度达到0.41的一般协同状态。(3)2017年后为完善发展阶段。得益于医疗联合体建设的成效,国家公共卫生体系建设持续加强,人均基本公共卫生服务经费财政补助标准也在不断增加,医疗-公卫两大系统间的协同程度也持续提升,2020年复合系统协同度达到0.63的一般协同状态。

3.2 基层医疗机构的应急能力建设薄弱、系统间人力资源配置缺乏协同是当前不同系统协同发展中的关键薄弱环节

相比于医院-公卫及医院-基层两个复合子系统,2017年后基层-公卫系统协同度明显低于其他复合系统协同度。2020年新冠病毒疫情暴发,再次显示了基层医疗机构在突发传染病方面的应急能力建设不足,多数基层医疗机构缺乏公共卫生相关设施设备,致使其防病能力不足、应对处理突发公共事件能力较弱。加强基层医疗卫生机构的发热门诊设置,成为近三年来提升整体系统公共卫生应急能力建设的重要内容。

同时,从资源投入要素分析,每千人口机构数始终呈现不协同状态,且不协同程度逐步扩大。2010-2020年,我国医院数、基层医疗机构数和公共卫生机构数的年均增长率分别为5.40%、0.08%、3.87%,基层医疗机构数量的增长明显落后于其他两类机构。此外,相较于床位、设备、建筑等硬件资源投入,卫生技术人员等软件投入存在不足,不同系统间卫技人员配置的协同度呈现明显波动状态,2020年处于一般协同。

3.3 协同度评价可纳入后续卫生资源配置规划评估,推动医疗卫生资源配置更趋合理

“医”和“防”作为健康的两大支柱,只有相互协调发展,才能最大限度发挥卫生资源的整体效能,实现全方位、全周期保障人民健康的健康中国战略目标。然而,我国当前关于卫生资源在不同供给侧体系间的配置研究和规划更多局限在系统内部,缺乏系统间资源配置的协同分析。近年来,已有部分学者逐渐将协同度分析用于医疗与医保系统、农村医疗服务体系等领域[12-13],为评价宏观卫生资源配置提供了新的视角。强化防治结合和医防融合,持续推动发展方式从以治病为中心转变为以人民健康为中心,是“十四五”期间我国卫生健康工作的基本方针[14]。因此,在后续卫生资源配置工作中,建议引入系统协同度作为新的测量及评估标准,以促进不同系统间卫生资源的协同有序发展。