想象性疗愈:短视频打卡与小镇漫游者的地方感重塑

郭晓丹

时代飞速发展,随之而来的地方变革造成了人对地方的认知断裂,也冲击了人与地方之间的情感纽带,即人们面临地方感丧失的问题。地方感(sense of place)指的是人类对于地方有主观和情感上的依附。①Tim Cresswell:《地方:记忆、想象与认同》,徐苔玲、王志弘译,群学出版有限公司(台北)2016 年版,第15 页。地方感丧失意味着人们对家乡的情感寄托、区分地方人群的个性化标准、维系人际关系的地缘纽带、创造地方价值的精神动力被削弱。本文研究的小城镇作为沟通城乡区域经济的桥梁,在时代发展过程中不断调整自身定位和发展策略,经历过多次重大变革。2016 年,住建部、发改委和财政部联合发布《关于开展特色小镇培育工作的通知》,推动全国特色小镇建设。一方面,特色小镇战略的实施带有政府权力意志的下达;另一方面,特色小镇战略具有快速拟定主题、大规模建设改造的特点。伴随着政策的实施,小城镇的形象、价值都在短时间内发生了改变。

面对变革与冲击,人们本能地寻求人-地关系的重建和地方感的重塑,正如多琳·玛西(Doreen Massey)所说:“寻找地方感,某种程度上可以揭示为回应了置身这一切移动与变迁中,那种渴求稳定性和认同安全感的欲望。”①Doreen Massey,“A Global Sense of Place”,Marxism Today,1991,June,pp.24-29.媒介化社会,民众重塑地方感的过程始终伴随媒介平台的介入和媒介逻辑的渗透。新媒介对民众的技术赋权,使他们获得发表意见的数字权力与组织共享的线上势力。许多地方政府也将民众的媒介实践纳入地方文化战略,积极鼓励民众加入用户生成内容(User Generated Content,UGC)行列,参与抖音视频挑战,记录地方美好生活,制造“爆款”地方景点。因此,探究民众依托数字媒介参与地方事务的实践行为与效果是当今时代的重要课题。

基于此,媒介地理学(geography of media)为研究地方、民众、媒介间的互动关系提供了基础的理论框架。它强调人在地方中的重要意义,以及地方是如何被社会性地建构的。其中,非表征主义地理学进一步指出,日常生活中的表演实践是人们感知和塑造地方的重要途径。立足本土,国内媒介地理学学者的过往研究通常关注作为传播介质的媒介工具,如欲望主体透过媒介展现的地方意象之争;②王志弘:《地方意象、地域意义与再现体制:1990 年代以降的文山地区》,《台湾社会研究季刊》2005 年第58 期。关注作为意义载体的媒介平台,如影像中的城市意象;③陈卫星:《再现城市:影像意义和空间属性》,《博览群书》2005 年第3 期。关注作为传播结果的媒介文本,如媒介对文化图景的再现等。④方玲玲:《媒介地理:文化图景的媒介再现》,《东南传播》2008 年第6 期。然而,媒介地理学理论强调的人们感知和塑造地方的日常实践过程则较少被涉及。对于这一方向的深入挖掘,有利于考察在自上而下的地方变革中,普通民众的日常实践所具有的重要建构意义。因此,本文聚焦特色小镇战略下的小城镇改造,致力于将作为行动者的民众全面纳入研究,观察地方变革中人们是如何通过拍摄短视频这种自传播实践来构建私人的地方经验、生产个性化的地方意象,并在此基础上修复人-地关系、重塑地方感的;同时考察当代小镇民众在日常生活媒介化的趋势中,如何在线上表达意见、开展创造性实践以及建构主体性。

一、经验构建:小镇漫游者的打卡实践

像许多特色小镇一样,江苏省苏州市吴江区七都特色小镇的建设,既要依据全国特色小镇建设的基本政策展开,也鼓励当地政府和民众用自身力量来改造小镇,加强地方特色建设。在数字媒体时代,小城镇居民通过日常打卡实践重新探索、认识和建构了具有独特视角的“我们的家”。在这里,我们以媒介地理学为理论视角,并参考科学知识社会学代表人物布鲁诺·拉图尔(Bruno Latour)的行动者网络理论(ANT),着重考察小镇民众作为行动者利用短视频拍摄、打卡地方的实践过程,并深入探索这些行动对数字地方感产生的意义。

2020—2022 年,笔者对七都镇进行了多次考察(每年5 次以上),同时笔者活跃在当地论坛和抖音社群中,进行了参与式观察和深度访谈。本文选择七都镇作为个案有两方面原因:一方面,七都镇的转型发展历程在全国小城镇中具有代表性,比如其以工厂替代家庭手工业的蚕桑丝产业模式转变,以及特色小镇的申报和改造等;另一方面,七都镇是费孝通思考乡土中国⑤1936 年,费孝通在苏州吴江庙港镇(现与七都镇合并,并更名为七都镇)的开弦弓村考察,撰写了《江村经济》。与小城镇发展问题⑥20 世纪80 年代,费孝通开始考察小城镇。他以苏南小城镇为主要考察对象,还专门分类研究了苏州吴江的五类小城镇。参见费孝通:《各具特色的吴江小城镇》,《瞭望周刊》1984 年第2 期。的重要据点,是人文社会科学研究的典型个案。2017 年8 月,七都镇进入全国第二批特色小镇名单,并确立了“国学音乐小镇”的特色小镇主题。围绕着费孝通的江村、南怀瑾的国学教育基地和太湖迷笛音乐节等重要内容,七都镇展开了特色小镇建设,兴建了老太庙文化广场、费孝通江村纪念馆、太湖迷笛音乐产业园等一批文化项目,而特色小镇建设不仅是政府工程,也广受民众的关注。

(一)小镇漫游者:民众作为行动者

在这里,我们将小镇居民称为“漫游者”,是因为他们通过漫游的方式探访、认识并重新组织自己心目中地方的模样。小镇漫游者这一概念源自瓦尔特·本雅明(Walter Benjamin)的“都市漫游者”,他是第一个将漫游者作为主题意象来解读的学者。在他的叙述中,都市漫游者是“游手好闲者……他走进一个又一个商店,不问货价,也不说话,只是用茫然、野性的凝视看着一切东西”。①瓦尔特·本雅明:《发达资本主义时代的抒情诗人》,王才勇译,江苏人民出版社2005 年版,第72、56 页。学者陈晓云认为:“漫游和观察,事实上也是一个进入城市内部结构,窥探和发现城市秘密的过程。”②陈晓云:《街道、漫游者、城市空间及文化想象》,《当代电影》2007 年第6 期。本文借助本雅明笔下的“都市漫游者”提出“小镇漫游者”概念,一方面是为了强调漫游对于发现和审视地方的重要意义;另一方面是为了在比对中发掘潜藏在民众游览行为背后的身份、行动路径、观看方式和基本态度等信息,构造出立体的行动者形象。

本雅明笔下的都市漫游者具有四个特点:第一,从身份来看,漫游者实质上是一些底层人和流浪者,只有这些不被城市的法则同化和吞噬的人,才能接近城市的秘密。③汪民安:《身体、空间与后现代性》,江苏人民出版社2006 年版,第131 页。第二,从行动路径来看,漫游者游荡在19 世纪巴黎的街道和拱廊。第三,从观看方式来看,他们以张望而不是凝视作为漫游观看的方式,凝视是“携带着权力运作或者欲望纠结的观看方法”,④赵一凡、张中载、李德恩主编:《西方文论关键词》,外语教学与研究出版社2006 年版,第349 页。而张望的观看方式则对权力进行了解构。第四,从态度来看,漫游者对自己所处的城市持有不满态度,并以漫游的方式达成象征性的抗争。

相比之下,小镇漫游者与都市漫游者虽然存在共通之处,但也有明显差异:第一,小镇漫游者的身份不是本雅明笔下的闲散人员,而是一般民众,其中不仅包含“土生土长”的老居民以及因工作、婚姻等迁居至此的新居民,还包含在地方文化上具有相近性的周边地区的居民,因此小镇漫游者主要是由“本地的人”和“附近的人”构成的。第二,从行动路线来看,小镇漫游者选择在自己成长、生活或者熟悉的场所中“故地重游”,即重新认识和探索自己周边的环境。第三,从观看方式来看,在媒介化时代,漫游者依然延续了张望的观看方式,但不再是直接的张望,而是通过新媒体平台对居住地及周边环境展开打卡式游览。第四,漫游者对地方的态度不是本雅明时期面对大城市的“不安”与“不适应”,⑤瓦尔特·本雅明:《发达资本主义时代的抒情诗人》,王才勇译,江苏人民出版社2005 年版,第72、56 页。虽然他们依然在通过自己的漫游解构权力,但其基本态度是密切关注地方,并与地方一同发展。

(二)打卡实践:构建地方经验

民众对地方的了解以及地方感的建立,离不开地方经验的构建。段义孚在《空间与地方:经济的视角》中指出:“人们所知道的是一种建构于经验之上的现实,即一种由感受和思想创造出的东西。”⑥段义孚:《空间与地方:经验的视角》,王志标译,中国人民大学出版社2017 年版,第7 页。由此可见,地方经验是人们认知和创造地方的基础。强调地方经验的意义在于超越宏观设计,凸显人们“存在于世间”的真实生活图景。由于特色小镇建设采用申报制度,地方政府需要先对小城镇的发展主题有一个整体构想。基于此,决策者在设计和规划地方的时候强调了结构但简化了人,即仅将人作为构成地方的一个元素,特色小镇主题的拟定、规划图的设计、宣传照片的拍摄、地方书籍的撰写和新闻的发布等都表明了这一点。但“简化的人类是一个方便的科学假定和一种有意为之的便于宣传的论文设计……我们习惯了否定或者忘记我们经验的真实性质”。①段义孚:《空间与地方:经验的视角》,第167 页。

地方经验不是习得的,而是通过人们的日常实践构建的,正如媒介地理学家保罗·亚当斯(Paul Adams)所说:“人的意识——无论是政治的、历史的还是审美的——是由身体和媒介的运动及其具身性而形成的。”②保罗·亚当斯:《媒介与传播地理学》,袁艳译,中国传媒大学出版社2020 年版,第207、144 页。在移动设备和新媒介还未普及的年代,人们主要依靠空间实践来构建地方经验。德·塞托(Michel de Certeau)这样描述空间实践:“我们的研究首先集中于地点的使用、盘桓或拘留于一个地点的方式、做事的复杂程序,以及在强加给个人的环境中建立可靠性的多种方式。也就是说,对地点加入目的和欲望的多重变化,使其变得适于居住——一种操控和享用的艺术。”③Michel de Certeau,The Practice of Everyday Life,translated by S.Rendall,Berkeley: University of California Press,1984,p.22.由此可见,空间实践是人们认识乃至形塑生活环境的一种方式。

打卡实践就是空间实践的一种形式,它基于民众日常漫游的发现和寻访活动,其目标是有意义的地点或场所。打卡实践与一般的空间实践不同:首先,打卡是民众基于个人兴趣、经历、情感而对某个地点进行的选择和锚定;其次,打卡不是途经而是“逗留”在某一地点,并通过感官和媒介记录下“一瞬”的所见与感受;最后,民众对打卡地点进行了有目的的价值诠释和意义强化。相比政府对地方的规划设计,民众的空间实践强调人的“在地存有”,凸显人与地方间的生活性关联,而打卡实践则进一步将人纳入对地点的诠释和创造中。

(三)短视频打卡:实践的线上迁移

值得注意的是,段义孚所说的经验是基于身体感知而建立起来的直接经验。在撰写《空间与地方》的20 世纪70 年代,段义孚并未关注到媒介是如何介入人们的日常生活并发挥巨大作用的。当下,社会互动更多依赖媒介来实现,尤其新媒体作为表达、交往与连接的介质,在民众的实践过程中至关重要。一方面,民众的日常实践逐渐向线上迁移,并基于具身媒介的使用构建关于地方的媒介化经验;另一方面,民众的空间实践也与线上实践相互勾连,如运动的数据化、位置的可见性、景观的符号化等。亚当斯认为:“技术加剧了直接经验和媒介化经验的混杂。”④保罗·亚当斯:《媒介与传播地理学》,袁艳译,中国传媒大学出版社2020 年版,第207、144 页。有时,媒介化经验甚至能影响乃至主导直接经验的形成。

当下,短视频平台的蓬勃发展带来了一种视频化生存方式,小镇漫游者的打卡实践也转向线上。民众基于平台开展的短视频打卡实践可分为生产、发布、传播三个阶段:首先,民众结合空间打卡实践选择和搜集视频素材,依托平台技术生产视频化空间,通过配音或配字为视频添加个性化注脚;其次,经由视频的发布,民众生产的虚拟与现实结合、真实与创作叠加、私人与公共交织的复合场景得以被“看见”;最后,在短视频的传播和“号召”下,亲友与粉丝通过围观、评价、打卡等行为集体参与了地点的塑造。

笔者考察了多个流行的短视频平台,发现抖音平台在小城镇居民中具有较高的普及度。相比快手和西瓜视频软件,抖音为许多地方的重新发掘与传播提供了机会。其所塑造的网红城市如武汉、成都、重庆等,打破了政治中心城市、经济中心城市、文化历史名城在从前的垄断地位,成为当下青年人热衷打卡的新一批热门城市。正如亚当斯所说:“传播是地方的有机组成部分,没有传播就没有地方。”①保罗·亚当斯:《媒介与传播地理学》,第164 页。抖音平台已成为人们重建地方社交圈、分享地方生活、重塑地方感的重要场所。因此,本文选择抖音平台作为观察小镇漫游者短视频打卡实践的窗口。

总结来看,小镇漫游者显示出了都市漫游者在解构权力方面的精神特质,但两者在时代环境与群体身份方面仍存在巨大差异。小镇漫游者既具有小镇熟人社会中的本土居民身份,也承载了媒介赋权后的“微权力”主体身份。小镇漫游者的实践指向的是其与政府快速改造下的小镇空间之间的互动关系,整个实践过程表现为不同身份的小镇漫游者基于新媒体平台,对改造后的小城镇开展重新探索与认识,以打卡为发现方式,以想象为组织方式,进行“空间与情景、虚拟与现实互相耦合”②喻国明、马慧:《互联网时代的新权力范式:“关系赋权”——“连接一切”场景下的社会关系的重组与权力格局的变迁》,《国际新闻界》2016 年第10 期。的复合场景的生产。小镇漫游者基于私人的流动视角,将隐藏于现代化建设背后的时空外化为传播影像,构建自己的地方经验。以小镇漫游者为基础的讨论有助于揭示中国城—镇—乡体系中小城镇不断调试发展策略时人们的真实状态;且与都市漫游者的旁观姿态不同,小镇漫游者与本土社会紧密相连,是地方发展的中介与纽带。因此,小镇漫游者这一概念是透视中国小城镇人-地关系的重要切入口。

二、意象生产:分散观察与想象塑造

基于经验的积累,民众逐渐对地方意象有了自己的理解。如在本文研究的典型个案七都镇中,地方政府试图将国学、音乐作为小镇发展的核心主题,民众则在接受采访时使用“太湖边的家”“吃湖鲜的好地方”“纺织厂很多”“水不深而辽阔,山不高而清秀”等语句来描述七都镇。人们对地方进行多样化的概括和描述时,也是在微观层面上生产地方意象。这一过程不仅传递了“诗意栖居”的真实生活趣味,还表明人对地方的认知从实在的感官体验发展为抽象的“符号理解”,人对地方建立起了从生存依赖到价值认同的深刻联系。

而在对七都镇民众的短视频打卡实践考察中,笔者发现,民众的漫游并不是以“上帝视角”开展的“全景式观察”,而是有所选择的“分散式观察”,即通过打卡的方式来认识、标记和传播特定地点。基于此,人们漫游经过改造后的地方空间,并将碎片化的场景想象组织、拼贴加工为个性化的地方图景。

(一)怀旧地点的个性化标注

与都市漫游者格格不入的状态不同,“本地的人”是地方变革的亲历者,他们在渴望现代化建设的同时,对旧时的家园充满眷恋。当“本地的人”在抖音平台开展传播实践时,他们就成为星星点点的“本地用户”。“本地用户”以自身为节点,基于地道方言、本地习俗、共同记忆等联结其他本地人,建立起了一个超越亲友圈的“在地熟人”社交圈。而“一旦两个人或者更多的个人之间发生了交互作用,社会的关系就会存在,社会群体就会形成”。③TonnieFerdinands,CommunityandSociety,Lansing:theMichiganStateUniversityPress,1993,p.67.在这个社交圈中,个体间通过地方经验的共享而产生交互,形成线上地方社群。如网友“红太阳农庄”发布了一个用七都方言分享儿时生活片段的视频:“家里请客小孩只顾自己吃,头颈伸得丝瓜长……当时请客人,这些酱油蛋红烧肉不能吃的。”视频中发布者用地道的七都方言讲述,评论者也尽量以文字方式表达方言,如“呱亲间才要塔你断特了”(方言,指那亲戚关系都要跟你断掉了)。此外,评论者表示“不看字幕我也听懂了”“小时候没有吃的,现在街上饭店吃不完”等,也表明其与发布者来自同一地方社群,彼此间连接着地方生活的纽带。

基于此,“本地用户”在改造后的七都镇漫游、打卡,并在地方社群中共享经验。在“本地用户”的经验视角中,有三种景观元素是最常出现的。

一是地标景观。地标景观指的是当地人认为能够代表七都镇地方形象的地点或建筑。抖音平台上,在七都人近三年发布的短视频中,最常出现的地标是七都镇的双塔。除双塔外,七都人还热衷于将太湖、溇港(古代水利工程)、东庙桥等七都古桥作为七都镇的代表和象征。这些地点很能引起本地人的共鸣和讨论,如在网友“梅长苏”拍摄的东庙桥视频下,人们争相“举荐”了洪恩桥、三里桥、流芳桥等特色桥梁。相比之下,政府新建和宣传的老太庙文化广场、太湖迷笛营等标识“国学音乐小镇”特色的新地标建筑,则几乎没有出现过。

二是道路景观。七都人也常常打卡小城镇中的道路景观。这些道路还可以进一步细分为镇区街道、景区栈道和柏油马路。首先,镇区街道有着非常鲜明的小镇风格,街道两边一般是小商铺,充满了生活的烟火气。“街道成为城市最主要、最混乱的部分……不仅具有表现性,而且是日常生活戏剧的展示窗口。”①奈杰尔·科茨:《街道的形象》,卢杰、朱国勤译,罗岗、顾铮主编:《视觉文化读本》,广西师范大学出版社2003 年版,第191-192 页。它是连接个体与地方景观的纽带,是个体想要融入地方的直接通道。其次,景区栈道往往是沿湖栈道,是镇区与大自然连接的纽带。人们常常漫步栈道并拍摄视频,游走于镇区生活与自然生态之间。最后,柏油马路是一种现代化景观,一般不具有地方特色。“网络式的街道构建起了城市的建筑系统,它把城市的各种建筑元素组合起来,形成了城市的基本构架。”②陈晓云:《街道、漫游者、城市空间及文化想象》,《当代电影》2007 年第6 期。拍摄柏油马路,表达的是对地方建设的关注。

三是自然景观。抖音短视频中的自然景观大多为太湖风光。人们从不同的地点打卡太湖,如居民楼、湿地公园、健身步道、芦苇荡、公路沿线、空中航拍等。自然景观不仅具有观赏价值,还带有情感价值,例如“澎湖湾”“南屏晚钟”等已经成为乡愁情感的代名词。七都人在太湖边长大,太湖隐喻了童年生活、家乡形象、地方性格等,也寄托了七都人的乡愁情感。

抖音平台的记录功能为民众传播即时即景提供了极大便利。本地民众在随时随地的打卡过程中,为特定地点添加了带有私人记忆和情感的个性化注脚,并通过地方社群间的互动不断丰富叙事。透过以上这些元素,漫游者的行动地图逐渐清晰:首先,民众在漫游过程中感兴趣的打卡地点与政府规划建设的特色小镇新地标并不相符,人们对旧时光有更深的迷恋,如传统的小镇生活场景、仿古的双塔、隐藏在民居中的古桥、太湖溇港等;其次,民众的漫游路径,即七都镇的街区、栈道和马路,暗含“回家的路”“童年的街景”“日新月异的家乡”等意涵;最后,相较于不断改变着的地方面貌,相对恒久不变的太湖风光是人们思乡的现实寄托,自然景观也为乡愁赋予了诗意的色彩。曼纽尔·卡斯特(Manuel Castells)认为:“自由传播是最重要的颠覆性活动,因为它会挑战嵌在社会组织机构中的权力关系……由复合传播(multimodal communication)构成的横向网络在世界上流行开来后,这种垂直传播模式就被瓦解了。”③曼纽尔·卡斯特:《传播力(新版)》,汤景泰、星辰译,社会科学文献出版社2018 年版,“序言”,第3 页。可以说,本地人日常、多元的传播实践,正不断瓦解着地方政府的垂直传播。

(二)后台空间的符号化演绎

除“本地的人”外,小镇漫游者中还包含许多在地方文化上具有相近性的周边地区的“附近的人”。与都市漫游者不同,“附近的人”不是都市文化的抗争者,而是地方文化的爱好者与追随者。“附近的人”中包含较多目标明确的发现者,他们常常提前选择并“按图索骥”打卡目标地点,通过主题统一、时间固定的视频更新,成为具有较多粉丝受众的“达人用户”。笔者长期关注多名“达人用户”的视频发布,如“景晨在葑溪”“吴县小佬”“叮当学长”“教练游中国”“苏州南山”“江南秀”等。

为了解这类漫游者对日常拍摄的规划和安排,笔者对达人用户“景晨在葑溪”进行了深度访谈。“景晨在葑溪”拥有20 万粉丝,其单条视频最高观看量可达400 多万,获取的点赞量超2万,是一位具有较高影响力并活跃在苏州各小镇中的“达人用户”。“景晨在葑溪”是苏州本地人,但不是七都人,关注七都镇是因为他对苏州小城镇的浓厚兴趣。他的本职工作是一名导游,因而他的视频带有一种导游讲解的风格。虽然在视频中他常常会表示“忽然发现的这座桥其实是一座古桥”,似乎路过此地只是偶然,但是在每次寻访特定地点之前,他都以“寻找散落在村庄和小镇中的文化古迹”为目的,查询《中华人民共和国不可移动文物目录》,做好充分的准备工作后再前往实地拍摄。因此,“景晨在葑溪”看似随意的打卡行为其实是有“预谋”的,他表示:“搞新媒体就要有这样的思路,要给粉丝‘设计路线’,让他们跟你一起‘寻宝’。”

由于“达人用户”在漫游七都镇的过程中具有不同的兴趣点,所以需要对他们关注的题材进行集中整理。笔者依据“达人用户”的视频更新状态与互动情况,选择了“景晨在葑溪”“吴县小佬”“叮当学长”“教练游中国”“江南秀”“苏州南山”这六位短视频博主,并将他们近一年内以七都镇为表现内容的作品按照作者、打卡对象、表现主题三个方面进行了整理和总结。“景晨在葑溪”致力于探访七都文化遗产,打卡对象包含百年古宅及古宅内饰、明嘉靖年间建造的广福桥以及隐藏在村内的不知名古桥等。“吴县小佬”热衷于再现七都传统生活场景,如打卡萧条的老街、吴溇庄桥、河边售卖的水产、供销社、老理发店、老宅子等。“叮当学长”用纪录片拍摄方法打卡七都传统美食店,如“下一锅大饼油条店”“香煎南瓜糕摊”以及当地菜场的特色摊位。“教练游中国”将视线放在了如双塔这样的现代七都地标建筑上,以及如平价快餐店这样的传统七都百姓生活场景中。“江南秀”关注七都镇传统农业生活,打卡了多个农业采摘现场,如茄子园采摘现场、玉米采摘现场等。他还打卡了多个七都传统美食制作现场,拍摄了七都镇置办年货的热闹场景,表现了当地的民俗生活特色。“苏州南山”则专注表现七都文化历史,打卡广福桥、浦江源、吴越争霸战场、江村等历史地标。

在“附近的人”眼中,镇上代代相传、延续至今的生活方式(包括节日习俗、地方食品、住宅民居等)构成了七都镇的主要面貌,杂乱的渔船和有些萧条的老街是他们眼中独具魅力的七都风情。基于抖音平台的剪辑、制作功能,周边民众将特定的地方景观抽象为地方意象符号,如“江南民俗”“乡镇生活”“民间历史”等,并通过与粉丝的交互强化符号认同。具体来看,“达人用户”的意象生产具有以下三个特征。

首先,它展示了特色小镇建设工程的“后台空间”。戈夫曼(Erving Goffman)在《日常生活中的自我呈现》一书中提出了“前台”(front stage)与“后台”(back stage)的概念,①欧文·戈夫曼:《日常生活中的自我呈现》,冯钢译,北京大学出版社2008 年版,第19 页。而英国当代社会学家吉登斯(Anthony Giddens)在谈到城市结构时,也采用了“前台”与“后台”的说法。①安东尼·吉登斯:《社会的构成》,李康、李猛译,生活·读书·新知三联书店1998 年版,第211 页。在特色小镇,“前台”是地方政府为申请国家政策支持而设计的改装景观,而“后台”则是那些没有被纳入新景观的地方生活空间。特色小镇的后台空间没有隐身于现实,而是隐身于特色小镇的改造和宣传中。然而在抖音平台中,隐身的后台空间得以重新显现。

其次,它凸显了小城镇在急速发展过程中“隐身于现代化”的地方价值。“地方内部文化建构与社会关系的复杂性决定了地方的意义绝不是单一的,而是灵活多样的。”②Lowenthal D.,“Geography,Experience,and Imagination: Towards a Geographical Epistemology”,Annals of the Association of American Geographers,1961,51(3),pp.241-260.但在小城镇现代化建设过程中,小镇传统生活的价值逐渐边缘化。“附近的人”基于自身的文化兴趣开展的想象与传播为地方注入了新的含义,并与地方政府展开“符号的争夺”。“达人用户”通过短视频平台建构了一个有着深厚历史积淀且延续了传统生活方式的、具有文化特点和人情味的江南小镇,强调了地方生活的烟火气和悠久绵长。

最后,它缔结了超越地缘和血缘的情感联系。“达人用户”作为新媒体平台上拥有一定话语权和号召力的群体,通过自身的特长以及独特的视频主题吸引了众多粉丝。在他们与粉丝之间,一种范围较广但强度较低的弱联系建立了起来。“强连接关系能将作为个体的一个个人结合为群体,但弱连接关系可以将不同的群体结合为更大的网络社会。”③尼古拉斯·克里斯塔斯基、詹姆斯·富勒:《大连接:社会网络是如何形成的以及对人类现实行为的影响》,简学译,中国人民大学出版社2012 年版,第175 页。通过“达人用户”的短视频传播,许多非本地人基于对江南小镇传统人文生活的兴趣,将七都镇视作“精神故乡”,并组成了一个松散的线上共同体,共同维系和强化着小镇的地方特质。

(三)微观地理的想象性塑造

如果说地方政府重在构建一种整体形象和价值,那么民众则对地方进行了个性化的分解。地方政府艺术家式的规划心态使其与地方生活始终保持着一定距离,民众建构的微观地理则来自于他们带着摄像头“闯入”现实并进行的诸多碎片化的、摄影师式的纪录与表达。两者“创作”的地方意象正如本雅明所区分的两种艺术品,“一种侧重于艺术品的膜拜价值,另一种侧重于艺术品的展示价值”。④瓦尔特·本雅明:《单向街》,陶林译,江苏凤凰文艺出版社2016 年版,第82 页。政府设计的蓝图是地方在一段时期内的发展纲领,而民众生产的意象则来自于地方经验的积累。这两者间并非存在强烈的冲突,而是展现为一种动态平衡的关系。地方是多维度的,其意象既存在于宏观层面,也存在于微观层面。多种关于地方的描述在不同的媒介与话语中流转,像网络一样交织共存。

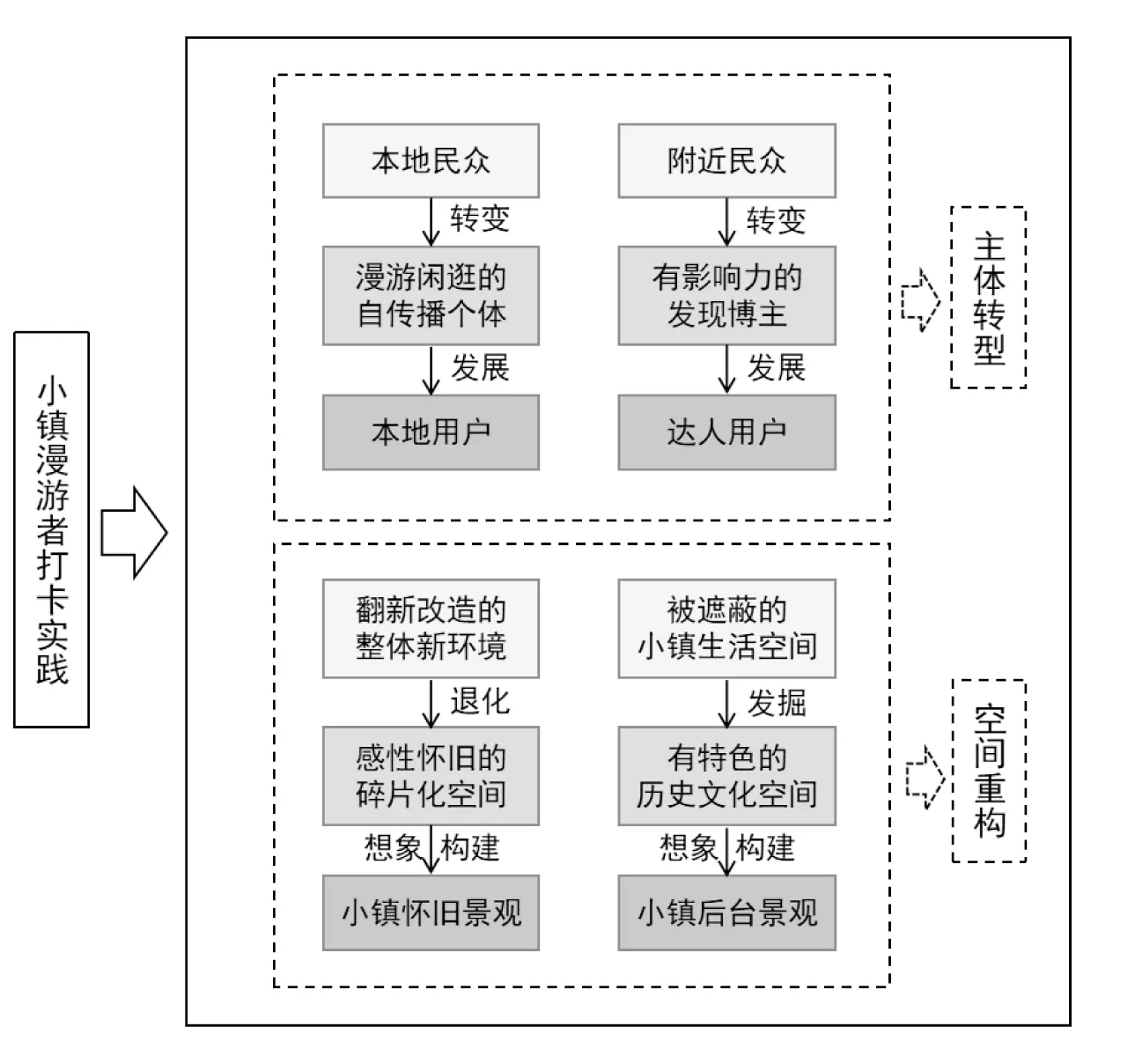

通过空间漫游和短视频打卡实践,无论是本地的还是附近的小镇漫游者,都对小城镇空间进行了标记与重构。本地居民在抖音平台上开展传播实践,其身份转变为漫游闲逛的自传播个体——“本地用户”。附近居民则通过有目标的内容传播而成为有影响力的发现博主——“达人用户”。“本地用户”的打卡地点是生活化的,其所呈现的内容也是感性的。基于此,特色小镇战略下翻新改造的整体新环境被“本地用户”解构了,并“退化”为感性怀旧的碎片化空间。而“达人用户”挑选的打卡地点具有小城镇文化特色和生活特色,其所呈现的内容是筛选和强化的结果。基于此,在地方的改造工程中,被遮蔽的小镇生活空间被重新“发掘”,并凸显为有特色的历史文化空间(如图1)。

图1 短视频打卡实践中的主体转型与空间重构

基于分散的打卡实践,小镇漫游者对心目中的地方整体意象展开了想象性塑造。想象是一种基于个人理想化、概念性的构思对时空进行跳跃式拼贴与展示的方式,是小镇漫游者基于眼前的地方实景组织建构心中家园的重要途径。空间并不是填充物体的实体容器,而是人类意识的居所,不同群体的记忆情感、亲身经历以及文化背景在空间中交织,形成了“诗意的想象”,空间的意义是想象的反映,空间的意义和价值被感知的过程体现了地理想象。媒介是辅助人们由点到面构想地方的技术工具,人们利用各类媒介对地方展开全面想象,如通过高德地图进行地理想象,通过大众点评进行人文想象,通过小红书进行景观想象等。抖音短视频则容纳了多种时空模式的自由组合——静止的时间、瞬间到达的时间、重组的时间,以及拼装的空间、局部空间、修饰的空间等。“地理景观的意义化可以视作是一系列多重的地理想象,它不仅是对实体空间的再现/表征,也是一种社会产物,完成于社会生产之建构中。”①林耿、潘恺峰:《地理想象:主客之镜像与建构》,《地理科学》2015 年第2 期。在抖音平台上,本地民众基于个人经历的共享,塑造了以日常乡镇生活为核心的城镇怀旧景观,并构建了凝结于本地人共同生活记忆之上的地方经验;周边民众则基于文化趣味的共识,塑造了以传统人文生活为核心的小镇后台景观,并构建了同属于一个地域文化圈的地方经验。

三、情感疗愈:人-地关系的修复

人-地关系指的是人与地方之间存在彼此依附与相互塑造的关系,人-地关系的疏离则意味着人对地方现实环境的陌生以及对其精神价值的不认可。人-地关系并非凭空建立的,而是在日复一日的生活实践中,伴随着人与地方间互动的增多而逐渐生成的。经由人-地关系的建立,人对地方的依恋情感不断加深。通过本案例可以看到,在全国范围内经历自上而下转型改造的小城镇中,民众的漫游打卡实践正以一种日常生活的力量重新强化人与地方间的本质关联。而小镇漫游者深入探索地方的过程也是重建人-地关系的过程,因为“内在于一个地方,就是归属并认同于它,你越深入内在,地方认同感就越强烈”。①Relph E.,Place and Placelessness,London:Pion,1976,p.49.透视民众的短视频打卡实践,可以发现他们“内在”与“深入”的过程包含自主建构地方、线上社群交往、主体性建构、个体情感疗愈四个阶段。

一是自主建构地方。对地方的自主建构包含认识地方、构想地方、建构地方三个环节。民众以打卡地点的形式在改造后的周边环境中漫游和观察的过程,也是重新认识地方并建立地方经验的过程。虽然地方政府为人们认识地方提供了一种特定的结构,但是这个结构并不能决定个体实践的方向。在此过程中,民众遵循个人生活经历和兴趣导向选择地点、规划路线,并对地方意象展开私人构想。大卫·西蒙(David Seamon)认为,人们在空间中的日常移动会影响地方意义的生成。②转引自Tim Cresswell:《地方:记忆、想象与认同》,第57 页。伴随着日常移动向媒介平台的迁移,人们在抖音平台上展开了对地方的想象和演绎,完成了对地方的非正式的建构。

二是线上社群交往。一方面,视频发布者不断与本地人互动,建立本地交流的社群,在这个虚拟型半熟人社会中,人们通过方言交谈、童年回忆、转发评论等互动方式获得归属感。另一方面,共同地方文化圈中的民众通过共识的确认、信息的叠加、情感的交流等方式,不断为短视频丰富意涵、强化认同。

三是主体性建构。人文地理学者认为,家是地方的隐喻,是享有特权的场所,如成员可以决定家的布置和家中大小事务等。正如段义孚所说,在各种尺度上创造地方的行为,被当成是创造了某种居家感受。③转引自Tim Cresswell:《地方:记忆、想象与认同》,第57 页。但在地方政府主导的改造工程下,居民不具有在地方事务中进行决策的权力,也丧失了在“家”中的自主权与归属感。基于此,人们通过短视频打卡、串联地点的方式来定义“我们的家”,在一定程度上重拾权力,成为具有“微权力”的权力主体。

四是个体情感疗愈。“地方是一个人生命地图里的经纬。”④Lippard Lucy,The Lure of the Local: Sense of Place in a Multicultural Society,New York: The New Press,1977,p.7.对于地方的情感深藏在人们的日常生活经验中,因而能够凝练生活场景、唤起生活记忆、强化生活感受的线上实践是进行个体情感疗愈的重要方式。此外,用户的传播实践还会将疗愈的效用辐射到其他零散个体,如达人用户“叮当学长”拍摄了七都镇临太湖民居的生活场景,网友“maruko”的评论表明了他经由这个视频所获得的情感共鸣:“刚毕业的时候选择留在苏州,一到周末父母催着回家,心里觉得很反感,现在慢慢长大,很喜欢和父母待在一起,也很喜欢回到老家。”

在此过程中,媒介不仅提供了创作的平台,也触发了民众探索和表达的欲望;不仅提供了地方性交往的场所,也促成了地方性交往从线下私人交往到线上公共交往的转型;不仅为人们随时随地的大众自传播提供了便利,也对普通民众进行了赋权,改变了原有的权力关系。因此,媒介在人-地关系修复、地方感重塑的过程中并非只是带来了工具便利,还将个性化社交传播、数字化公共交往、网络式权力分布的媒介逻辑植入到了人们的日常实践中。

结语

本文以七都镇作为个案开展研究并非要“以个案代表全局”,而是基于七都镇在经济发展、地方变革方面的典型性,用“逐渐接近”的手段来达到从局部到全面的了解。具有悠久历史的江南小镇七都镇,一方面展现了小城镇地方生活的日常情景、镇域间交往的基本模式,以及小镇民众利用新媒介开展公共生活的现实情况;另一方面展现了小城镇变革过程中地方政府与民众间动态平衡的权力关系。七都镇这一个案的普遍意义在于,揭示了地方变革中,小镇民众依托新媒体平台,通过打卡实践对地方完成了从物质现实的表层接触到精神情感的深度交互的转变,并通过经验建构、意象生产、情感疗愈实现了地方感重塑的过程。透过民众重塑地方感的过程,首先,可以看到当下民众丰富多样的日常实践,如人们在短视频中呈现出的观看视角就包含行走视角、越野视角、骑行视角、行车记录仪视角、游艇视角、无人机鸟瞰视角等。其次,可以看到面对快速的地方变革,小镇漫游者依托日常实践在地方上开展了诸多微小的建构,正是这些微小的建构展开了地方的丰富层理。“文化的动力机制正来自社会权力关系的多维性”,①保罗·亚当斯:《媒介与传播地理学》,第170 页。在地方建设的过程中民众权利的表达十分重要。最后,身处变革中的人们并没有表现出束手无策,相反,他们是自我疗愈的践行者。因此,日常实践的力量是无法被忽视的,如相较于地方政府的设计图,人们在地方中的短视频打卡产生了存在的内在性,营造了一种扎根于地方内部生活的归属感,构筑着地方意义的本质。

可以说,媒介技术的发展并不意味着一切都迎来了“转折”,但当媒介逐渐渗透社会各领域并上升为一种结构性力量时,人们的生活也随之被形塑和改变。一方面,媒介创造了一种新的交流情境,扩展了人们参与公共事务的方式;另一方面,媒介与人们的日常实践不断交融,并逐渐将媒介逻辑植入其中,使其具有了打碎时空和勾连一切的潜能。因此,小镇民众漫游打卡的实践看似寻常,却广泛勾连并激起无数火花。在这个过程中,多元影像传播,多重声音响起,个体在实践中转型,空间在构建中重塑,权力呈现出动态共存而非二元对立的关系,地方也在权力的交织中被发掘,呈现出诸多层次。因而,当面对地方变革这类重大课题时,需时常将视野放置于人们细水长流的日常生活中,并在不断发展的媒介与日常生活的互嵌中追踪和考察人们的实践行为,将技术赋权后的人更深度地纳入地方研究。