论谭正璧的宋元话本小说研究范式

刘相雨

谭正璧(1901—1991年),字仲圭,上海嘉定黄渡人,著名俗文学研究家、文献学家。谭正璧一生著述丰富,总字数逾千万,他曾将自己的著作分为九类:学术概论(4种)、文学史(5种)、小说戏曲研究(6种)、人物传记(4种)、古书选注(6种)、文章选译(5种)、文字学(2种)、语法修辞(8种)、文章作法(4种)(谭正璧,《谭正璧自传——谭寻笔录》 37—43)。这些著作涉及的范围广阔,其中有些著作曾反复再版,深受读者的欢迎。谭正璧的学术研究是从20世纪20年代开始的,对后世有较大影响的著作,大部分完成于20世纪三四十年代。

从整体上来看,目前学术界对于谭正璧的研究,还是非常欠缺的,①与他所取得的学术成就也是不相称的。②可以说谭正璧是一位在当时颇有名气而在今天受到了忽视的学者。谭正璧关于宋元话本小说的研究,主要见于他的《话本与古剧》《古本稀见小说汇考》《中国小说发达史》《三言两拍源流考》等著作中。

一、 谭正璧宋元话本小说研究的主要内容

(一) 关于宋代“说话四家”的认识

宋代“说话四家”到底包括哪四家,学者们的意见很不一致,王国维、鲁迅、胡适、郑振铎、孙楷第、赵景深等人都曾提出自己的看法。

谭正璧关于宋代“说话四家”的认识,曾多次发生变化。他在《中国文学进化史》(光明书局1929年)第十章“通俗文学的勃兴(上)”中认为“说话四家”为小说(包括银字儿、说公案、说铁骑儿三类)、谈经(附属说参讲、说诨经)、讲史书、商谜。其中,前三家与其他学者意见基本一致,第四家他认为是商谜。在《国学概论讲话》(光明书局1933年)中,他仍然认为小说、谈经、讲史和商谜为宋代的“说话四家”。

在《中国小说发达史》(光明书局1935年)中,谭正璧对这一问题有了新的思考,提出了新的观点。他首先列举了《都城纪胜》《梦粱录》《武林旧事》三部书中关于宋代“说话”伎艺的记载,其次列举了鲁迅与郑振铎(小说、讲史、说经说参请、合生),胡适(小说、讲史、傀儡、影戏),孙楷第(小说、讲史、说经、合生商谜)和他自己(小说、谈经、讲史书、商谜)此前对于“说话四家”的认识,提出“我以为说话有四家者,即指小说、说铁骑儿、说经、说参请,因为这四家名字中恰巧都有一‘说’字,定非偶然巧合”(谭正璧,《中国小说发达史》 159)。这一观点与此前的其他学者都不相同,与他自己以前的观点也不相同。这里,谭正璧首先把“讲史书”排除在了四家之外,认为“‘讲史书’乃与‘说话’平行,故云‘最畏小说人’”(159)。其次,他不再将“商谜”列为“说话四家”,认为“商谜”“合生”与“说话”“讲史书”并列,都是当时“瓦舍众伎”之一。也就是说,谭正璧认为“合生”“商谜”“讲史书”都是与“说话”同级的概念,而不是“说话”下面的二级概念。再次,他把“说参请”单独列为一家,这也与大多数学者把“说经说参请”放在一起,意见不同。笔者认为,谭正璧的这种分类,理由是有些牵强的。即使按照他自己的逻辑,也很难说得通。他认为“说话四家”名字中恰巧都有一“说”字,但是他又将“说公案”一家排除在外;他认为“说公案”中的“说”字为衍文,只是因为“公案传奇”或“传奇公案”为后人常用之语,这种理由是不充分的。

谭正璧在《宋元话本存佚考》(1941年)中,③根据当时新发现的罗烨《醉翁谈录》的记载,④对“说话四家”又提出了新的看法:

《醉翁谈录》书首的《舌耕叙引》,另外标题作“小说引子”,题下又注明“演史、讲经,并可通用”,可见“演史”“讲经”是与“小说”并列的,那么所谓说话四家,至少三家的名目已可确定。至于其他一家,是“说铁骑儿”呢?是“合生”呢?还是“?”呢?那么又须待以后再有发现的材料来决定了。(谭正璧,《话本与古剧》 5)

这里,谭正璧认为“小说”“演史”“讲经”是属于“说话四家”的,至于第四家是谁,则态度比较谨慎,没有具体指明是哪一家。

谭正璧关于“说话四家”观点的变化,一方面说明了问题本身的复杂性,另一方面也反映了谭正璧对这一问题的不断思考。当发现自己原来的看法不正确时,谭正璧勇于改正自己的观点,这种实事求是的学术精神是值得肯定的。

(二) 对宋元话本的篇数、存佚、内容等进行了考证

现存的话本小说作品,有哪些是宋代的,是长期困扰学者们的一个问题。鲁迅在《中国小说史略》第十二篇“宋之话本”中列出了《梁公九谏》《新编五代史平话》《京本通俗小说》,第十三篇“宋元之拟话本”中列出了《大唐三藏取经诗话》《大宋宣和遗事》。鲁迅认为,《大唐三藏取经诗话》“此书或为元人撰,未可知矣”(鲁迅 97),《大宋宣和遗事》“其书或出于元人,抑宋人旧本,而元时又有增益,皆不可知”(鲁迅 99—100)。谭正璧基本采纳了鲁迅的这一观点,认为“现存的话本,只有《京本通俗小说》和《五代史平话》确知其为宋人作品。《宣和遗事》和《取经诗话》或以为亦是宋人所作,或以为元人的拟作,尚无定论”(谭正璧,《中国文学进化史》 142)。两人的区别在于,鲁迅倾向于认为《大宋宣和遗事》《大唐三藏取经诗话》为元人作品,将其置于“宋元之拟话本”篇中;谭正璧倾向于认为两书为宋人作品,在介绍了这几部书的基本情况后,他总结说“宋人话本,今所见者只有此四种”(谭正璧,《中国文学进化史》 143),这四种即《京本通俗小说》《新编五代史平话》《大宋宣和遗事》《大唐三藏取经诗话》,他没有提及《梁公九谏》。谭正璧在1933年出版的《国学概论讲话》中,认为宋代的白话小说“今仅存四种,为《大宋宣和遗事》《大唐三藏取经诗话》《新编五代史平话》及《京本通俗小说》残本”(182)。

谭正璧在《中国小说发达史》中,借鉴了同时代人的研究成果,特别是郑振铎的《宋元话本》《论元刊平话五种》《插图本中国文学史》等论文或论著中的观点,⑤对于哪些作品属于宋元话本小说,进行了更加细致的分析和探讨。例如,在小说话本中,谭正璧除了介绍《京本通俗小说》中的作品外,还论及了《清平山堂话本》中的宋元话本作品。谭正璧认为在日本内阁文库发现的《清平山堂话本》的十五种作品中,⑥宋人的作品有10篇(去除与“三言”内容相似的篇目,为7篇)。熊龙峰刊印的作品《苏长公章台柳传》“风格亦似宋元人作”(谭正璧,《中国小说发达史》 165)。谭正璧认为《古今小说》(即《喻世明言》)中《张古老种瓜娶文女》等12篇作品为宋代的,《警世通言》中《三现身包龙图断冤》等12篇作品为宋代的,《钱舍人题诗燕子楼》等4篇作品疑似为宋人作品,《醒世恒言》中《闹樊楼多情周胜仙》等7篇作品为宋代的。

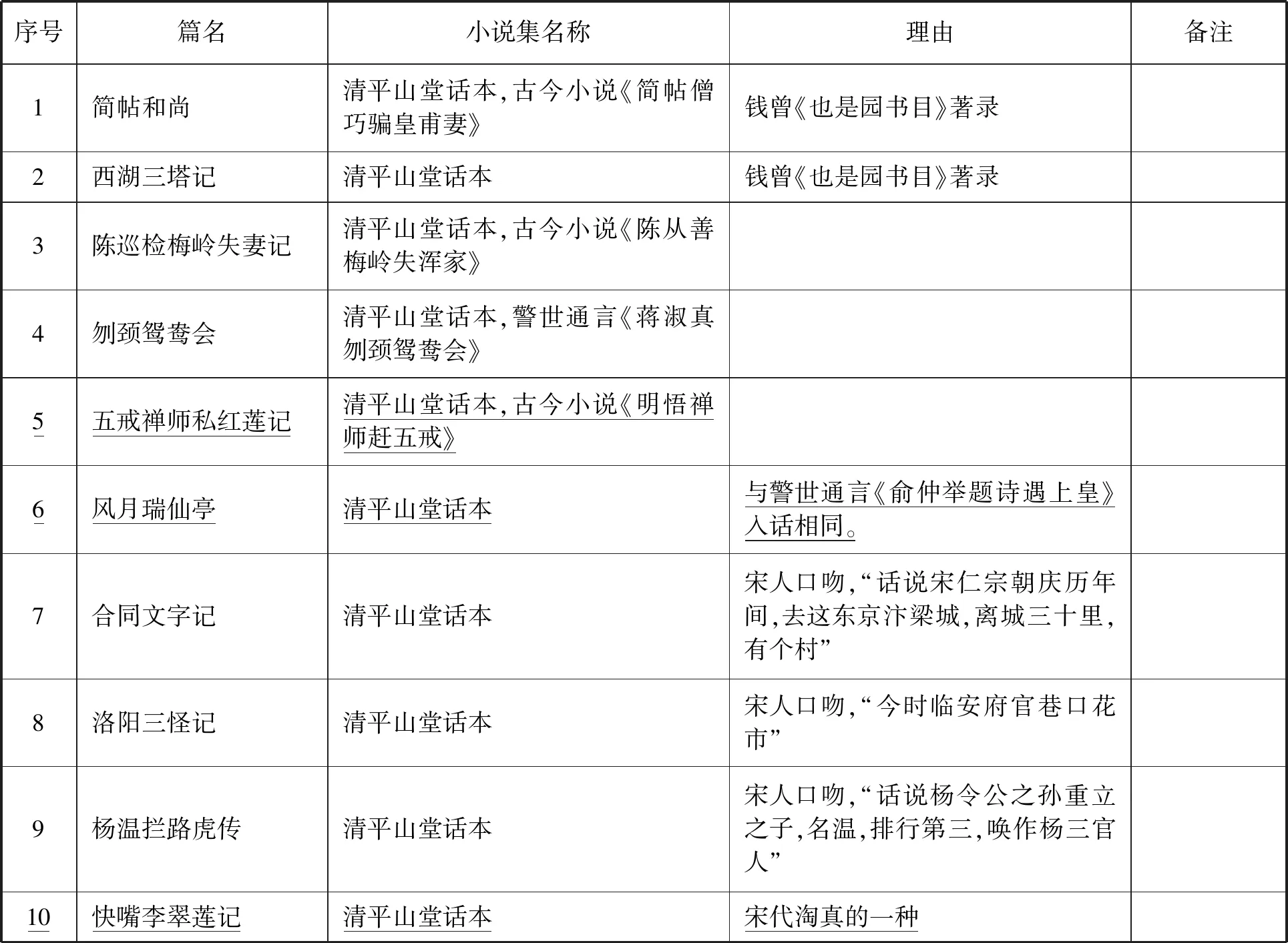

这样,宋代的小说话本作品大概有46篇(如果去除内容相似的3篇,实有43篇)。这个数目,比郑振铎认定的38篇要多一些(刘相雨 82—83),具体篇目如下:

宋代的小说话本篇目表

将上面的表格与郑振铎判定的宋元小说话本的篇目比较一下,我们发现在这43篇作品中,两人意见相同的有35篇,意见不同的有8篇(表格中用下划线标出),包括《清平山堂话本》中的《五戒禅师私红莲记》《风月瑞仙亭》《快嘴李翠莲记》,《熊龙峰刊行小说四种》中的《苏长公章台柳传》,《古今小说》中的《闲云庵阮三偿冤债》,《警世通言》中的《钱舍人题诗燕子楼》,《醒世恒言》中的《小水湾天狐诒书》《金海陵纵欲亡身》。这8篇作品郑振铎未提及。同样,郑振铎认为《古今小说》中的《单符郎全州佳偶》,《警世通言》中的《乐小舍拼生觅偶》《假神仙大闹华光庙》为宋代的小说话本,谭正璧则认为不是。可见,两人在宋代小说话本篇目的判定方面,还有一定的分歧。

谭正璧根据《醉翁谈录》“舌耕叙引”所列举的小说话本名目,先后写了《宋元话本存佚考》《宋元戏剧与宋元话本》《〈醉翁谈录〉所录宋人话本考》等论文,考证了这些作品的名目、内容、存佚等情况。⑦在《宋元话本存佚综考》中,谭正璧认为“现在尚存”的作品有《红蜘蛛》等17种,“见于明人藏书目录而尚待发现的”有《杨元子》等6种,“《宝文堂书目》所见而不见于《醉翁谈论》的”有39种,“不见于《宝文堂书目》而有宋元明刊本传世的”有43种,⑧“总计前面所录现在我们所能读到的宋元话本,共有一百种左右”(谭正璧,《话本与古剧》 15)。这个数目大大超出了《中国小说发达史》中所认定的篇目。在《宋人小说话本名目内容考》中,他认为《醉翁谈录》一百零八种话本中,“现在尚存的共有十八种,内容可考的约二十四种,在疑似之间的约有二十八种,其余的须待再考”。⑨在他的《宝文堂藏宋元明人话本考》中,他认为“现在尚存的”有53种,“现已不知存佚而见于他书或内容可考的”有33种,“存佚和内容都不可考”的有24种(谭正璧,《话本与古剧》 44—68)。

从现存的作品中分辨出哪些作品是宋元的话本小说,是长期困扰学术界的学术难题。但是,我们只有分辨出哪些作品是宋元的作品,才能对宋元话本小说进行更深入的分析,否则所谓的宋元话本小说研究只能如沙上之塔、水中之月。谭正璧几十年持续关注这一问题,为这一问题的解决作出了重要贡献。

(三) 论述了《大唐三藏取经诗话》等与《西游记》的关系

谭正璧认为《大唐三藏取经诗话》成书于宋元之际,“本来书的印行和著作不一定在同一时候,也不一定不在同一时候,所以究竟是元是宋,吾们无从解决。但如云,非元人即宋人作,或云作于宋元之际,就可不致犯武断之嫌了”(谭正璧,《中国小说发达史》 169)。他认为该书的情节,“与《西游记》的情节全然不同”,推测“此书为《三国志平话》一流话本,当为说话人预备讲说时用的大纲摘要,在讲说时可以随意把它延长或另加穿插,否则像此书中最短的一节不满百字,不满一分钟就可讲毕,讲时哪里会有人去听”(谭正璧,《中国小说发达史》 170—171)。笔者认为,谭正璧推测《大唐三藏取经诗话》为说话人的大纲摘要,基本上是正确的;但是该书“到陕西王长者妻杀儿处第十七”的内容十分详细,不像是大纲摘要,而更像是说话内容的详细记录。为什么同一部书中会出现两种不同的记录方式?至今还没有合理的解释。

《永乐大典》第一万三千一百三十九卷“送”字韵中“梦”字类中,有“梦斩泾河龙”,引书标题《西游记》,共有一千二百余字。谭正璧认为“这部《西游记》的内容大概不会和吴承恩所作相差太远”(谭正璧,《中国小说发达史》 176)。

笔者认为,谭正璧关于《永乐大典》中“梦斩泾河龙”与《西游记》的关系是基本可信的,但是他认为《大唐三藏取经诗话》与《西游记》完全不同,则标准过严。其实,《大唐三藏取经诗话》中的许多情节对于后来的《西游记》有着重要的影响。

(四) 重视宋元话本小说的本事和源流研究

提到谭正璧的小说研究,他的《三言两拍源流考》是不容忽视的。虽然该书是针对“三言两拍”的,但是其内容为我们判断“三言两拍”中哪些作品是宋元话本小说,提供了帮助和借鉴。例如《古今小说》卷十九《杨谦之客舫遇侠僧》,谭正璧在《中国小说发达史》中采纳了郑振铎的观点,认为该篇是宋代的作品。在《三言两拍源流考》中,谭正璧则引用了两种不同的观点和材料:一是严敦易《〈古今小说〉四十篇的撰述时代》,认为“本篇是托称南宋时候的事,贵州实没有安庄县,只明代有安庄卫,即镇宁州治;至于土官的宣尉(慰)司,也是明代制度。又书中曾提起‘都堂’字样,这是指的明代总督或巡抚加了都御史或副佥都御史衔的称呼。所以可确定它是明人作品”(谭正璧,《三言两拍源流考》 123);一是郑振铎《明清二代的平话集》,认为该篇“叙述边情世态,至为真切,有如目睹。又写李氏之功成而去,并不留恋,都非宋代以后的文人学士的拟作所能有者。当为宋人之作无疑”(谭正璧,《三言两拍源流考》 123)。严敦易认为该篇作品写于明代,郑振铎认为该篇作品写于宋代,两人的观点不同,态度也都十分肯定。谭正璧对于两人的观点和材料并没有作出评判或选择,只是客观地罗列了两人的观点。但是,我们从两则材料的可靠程度来看,严敦易提出的“宣慰司”“都堂”等职官称谓,都是明代才有的,而在宋代都是没有的,即该作品不可能完成于宋代;而郑振铎提出的该作品对边情世态的描写和对功名的态度,则带有推测的成分,其可靠程度不如前者。因此,现代学者大多认为此篇不属于宋代作品。胡士莹的《话本小说概论》第七章“现存的宋人话本”不录此篇(中华书局1980年),欧阳健、萧相恺编订《宋元小说话本集》(中州古籍出版社1987年)和程毅中辑注《宋元小说家话本集》(齐鲁书社2000年),也不收录此篇。

再如《古今小说》卷二十六《沈小官一鸟害七命》,郑振铎在《明清二代的平话集》中认为该篇“其文字殊为真朴可爱,其描状也极纯熟自然,与《错斩崔宁》等风格很相同。当为宋人之作”(郑振铎 154),谭正璧在《中国小说发达史》中也认同这一观点。谭正璧在《三言两拍源流考》中不但引述了明代郎瑛《七修类稿》卷四十五《沈鸟儿》作为该小说的题材来源,而且引述了严敦易《〈古今小说〉四十篇的撰述时代》的观点,“篇内称‘杭州武林门’,这是明初才开始称呼的。又官制叙及‘都察院’,故可信为明人作品”(谭正璧,《三言两拍源流考》 191)。现在大部分学者认为该篇作品为明代作品。

从上面的例子可以看出,《三言两拍源流考》搜集的材料全面,虽然对这些材料的分析和判断略少,但是它为研究者们提供了较为可靠的原始材料,可以省去研究者的翻检之劳,也为后来的研究者提供了继续探究的线索,便于人们去追本溯源。从这一点来说,该书对于学术界的贡献是很大的。

二、 谭正璧宋元话本小说研究的学术范式

“史识”和“史料”是从事文学史、小说史研究都必须具备的,其中“史料”是基础,“史识”是在“史料”基础上对文学史、小说史发展特点、规律等方面的更加宏观的把握。不同的学者,在研究的过程中,对于“史识”和“史料”可能会有所偏好,但是不应缺失。例如,鲁迅的古代小说研究,偏重于史识;胡适的古代小说研究,则偏重于史料。谭正璧的宋元话本小说研究,偏重于史料,但是也不乏史识。

(一) 重视史料,特别是新发现的文献资料

谭正璧史料方面的著作很多,如《中国佚本小说述考》《话本与古剧》《三言两拍资料》《弹词叙录》《评弹通考》等。“史料”的搜集和整理是学术研究的基础。搜集材料本身需要耗费大量的时间和精力,需要学者有甘于奉献的精神,谭正璧就是这种甘心“为他人作嫁衣裳”的学者。他的上述著作,至今仍然是该领域的研究者案头必备的参考书。

新文献资料的发现,能够促进学术的发展,有助于解决学术中的疑难问题。谭正璧在宋元话本小说的研究中,也非常重视新发现的文献资料。他之所以编撰《中国小说发达史》,就是因为鲁迅的《中国小说史略》出版后,又出现了很多的文献资料,这些资料在当时的小说史中还没有体现出来,“此十余载中,中国旧小说宝藏之发露,较之十年前周氏著小说史略时,其情形已大相悬殊。而吾人对此无限可贵之瑰宝,尚无人焉为之编述,汇而公之世人之前”(谭正璧,《中国小说发达史·自序》)。就该书第五章“宋元话本”来说,所涉及的新资料就有《全相平话五种》、永乐大典中的《西游记》残页以及“三言”的一些新版本。《全相平话五种》1926年在日本发现后,国内的学者很少亲见此书。鲁迅于1928年得到了《三国志平话》的影印本,郑振铎1931年发表《论元刊平话五种》,对这五种平话进行了详细的介绍。谭正璧在《中国小说发达史》中借鉴了郑振铎的相关论述,对《全相平话五种》的内容及相关情况进行了全面论述。1930年,北平图书馆发现了永乐大典中的《西游记》残页“梦斩泾河龙”。1933年,郑振铎在《西游记的演化》一文中进行了披露。谭正璧也将这一发现写入了《中国小说发达史》。“三言”的一些版本,国内流传的往往不是四十卷足本,而这些足本、善本后来在日本发现,《中国小说发达史》对此也进行了介绍。谭正璧还试图分辨出“三言”中哪些是宋元话本小说,哪些是明代话本小说。

《醉翁谈录》被发现后,谭正璧写了数篇文章,利用该书的新材料来考证宋元话本的存佚情况。

此外,谭正璧还关注了当时尚不被人们重视的弹词、木鱼歌、潮州歌、评弹等民间说唱艺术,并先后写了《弹词叙录》《评弹通考》《木鱼歌潮州歌叙录》等专著,为人们的进一步研究提供了资料。

(二) 纵横诸家而自成一家的文学史观

谭正璧一生的文学史类的著作有很多,如1924年泰东图书局出版的《中国文学史大纲》1929年光明书局出版的《中国文学进化史》、1934年光明书局出版的《文学概论讲话》、1935年光明书局出版的《中国女性文学史》和《中国小说发达史》、1942年世界书局出版的《文学源流》等。如果按照陈平原对于文学史著述的分类,谭正璧的文学史著作大部分可归于教科书文学史和普及型文学史,研究型文学史比较少,他的《中国小说发达史》等可视为研究型文学史。

谭正璧的文学史著作重视普及,力求通俗,与他的文学史编纂观念有着密切的关系。他在《中国文学进化史》的《序》中说:

我所要求一般读者原谅的,就是我这次抱了采用现成主义,叙述作家的身世,作品的内容,在别人著的文学史上或其他的书本上有使我读了满意而适为本书需要的,往往不很更改,照样录入。我以为文学史是编的,不一定要作(能作果然最好),既称为编,就不妨采用现成的好材料。况且学术为天下公器,学者有一种新发明,当然愿公之天下。经人采用后,更能借以传之久远,在发明者丝毫无所损失。至于改头换面式的虚伪的重述,更大可不必。(2)

在这里,谭正璧主张“文学史是编的,不一定要作”,因此对于学术界已有的比较成熟的学术成果,谭正璧主张“拿来主义”,“往往不很更改,照样录入”。在这种观念下编纂的文学史,其优点是能够及时反映学术界最新的研究成果,从而扩大其学术影响。这对于研究者和文学史的编撰者来说,是一种双赢的做法。该做法由于吸收了最新的研究成果,对某一问题的观点和看法,可能会发生变化。前面我们提到谭正璧关于“小说四家”观点的屡屡变化,就与谭正璧的这一文学史的编纂观念密切相关。

谭正璧的《中国小说发达史》是其诸多著作中成就较为突出的一部。黄霖对此书评价甚高,称此书“当为20世纪上半期最完整、最详细,因而是最佳的一部中国小说史”(黄霖 88)。谭正璧在《中国小说发达史》的《自序》中说:“编者素嗜通俗文学,于小说尤有特殊爱好,窃不自揆,因将十年来浏览所获,尽加网罗,参之周氏原作,写成《发达史》二十余万言。”谭正璧在这里直接声明,自己的著作是在鲁迅《中国小说史略》的基础上写成的。在《绪论》中,他再次强调本书“系斟酌现代各文学史家的意见,及鲁迅《中国小说史略》所叙,并参入编者个人的意见”而写成(9)。但是该书的内容和体例,与《中国小说史略》又有很大的不同。这种不同表现在以下方面:

首先,纯文学的小说观念。谭正璧在《中国小说发达史》的《绪论》中对小说与历史的特点进行了区分:“小说与历史虽同为叙事,然一则不妨全出虚构,尽其笔墨之淋漓;一则全凭实事,不能有一语空造。如于此二者不能加以分别,那么他能否写小说史还是问题了。”(10)谭正璧强调小说的虚构性质,这一观念借鉴了西方20世纪以来的小说观念。中国传统的小说观念更加强调小说和历史的联系,认为小说可以“羽翼信史而不违”(修髯子,《三国志通俗演义引》)。唐传奇还往往在小说的末尾交待故事的来源,以证明所写的内容都是真实的;《聊斋志异》在篇末往往有“异史氏曰”的议论,是一种明显的仿史的写作形式。因为小说观念的不同,《中国小说发达史》在章节的安排上与《中国小说史略》也有很大的不同。

鲁迅《中国小说史略》第一篇《史家对于小说之著录及论述》,第三篇《汉书艺文志所载小说》,都是从中国传统目录学的角度来探讨我国古代“小说”的观念和内涵,第二篇《神话与传说》是借鉴了国外的小说观念。因此,鲁迅《中国小说史略》中的“小说”观念,既包括西方的小说观念,也包括中国传统的小说观念。谭正璧《中国小说发达史》第一章“古代神话”,直接将神话作为小说的源流,几乎没有论及中国传统的小说观念。这种处理在结构安排上显得更加整齐,但是中国古代小说内容的丰富性和形式的多样性特征,往往在无意之中被遮蔽或忽略了。

其次,在章节安排上,谭正璧更加重视白话小说。《中国小说发达史》共有七章,前四章分别为古代神话、汉代神仙故事、六朝鬼神志怪书、唐代传奇,主要论述的是文言小说;后三章宋元话本、明清通俗小说(一)、明清通俗小说(二),主要论述的是白话小说。后三章虽然也有对文言小说的论述,但是篇幅比较少。如第五章“宋元话本”共6节,其中前2节谈到了宋代的文言小说,后4节谈的都是白话小说。第六章“明清通俗小说(一)”,没有谈到文言小说。第七章“明清通俗小说(二)”,仅在第六节中对于清代的《聊斋志异》《阅微草堂笔记》等文言小说有所涉及,相关的论述也极为简略。

再次,善于抓住每一个时期小说发展的最为根本的特征。如在第二章 “汉代神仙故事”中,谭正璧重点论述了以汉武帝、东方朔、西王母等为主角的系列小说,就抓住了这一时期小说叙述的核心内容;第四章“唐代传奇”紧紧抓住唐传奇的三大派——神怪、恋爱、豪侠进行论述,线索清楚。第六章“明清通俗小说(一)”以“四大奇书”作为论述的中心,论述重点突出。

因此,黄霖称此书为20世纪上半期“最佳的一部中国小说史”,还是很有道理的。仅就其对于宋元话本小说的论述来看,该书要比鲁迅的《中国小说史略》详细多了,材料也丰富多了。

(三) 重视宋元话本小说与其他艺术门类的互相借鉴和影响

中国古代文学艺术的各门类之间是经常相互借鉴、互相影响的。宋元话本小说常常以唐传奇作品作为改编的素材,后来的弹词、鼓词或其他的文学样式又往往以宋元话本小说作为改编的基础。从宏观的角度来看,这种改编是双向的。谭正璧在他的宋元话本小说研究中,就注意到了这样的一种改编倾向。例如,他在论述《白蛇记》故事时,认为白蛇故事的话本有三种,一种是《西湖三塔》,“这篇话本为宋人作品,为后来许仙故事的雏型”;一种是《警世通言》卷二十八《白娘子永镇雷峰塔》,“可见话本所据为传说。但这传说的构成,当为传奇文与宋话本的合流”;一种是《西湖佳话》卷十五的《雷峰怪迹》,“是直抄《警世通言》而稍加增改,把白娘子写得更有人性”。此外,他还谈到其他的文学样式,“唱本有陈遇乾的《义妖传》弹词”,还有《白蛇传》宝卷两卷,北方的牌子曲中有《金山寺》《断桥》《合钵》各曲,戏曲有元邾经的《西湖三塔》,清初有黄图珌的《雷峰塔》传奇等(谭正璧,《话本与古剧》 95—96)。这样,谭正璧就把关于白蛇故事的各种文学样式放在一起论述,便于人们探索白蛇故事的发展和演变,以及发生这种变化的民族、文化、地域等各方面的原因。

再如,在谈到明代赵弼的《效颦集·钟离叟妪传》时,谭正璧认为“《钟离叟妪传》记王安石事,与《京本通俗小说》的《拗相公》(亦即《警世通言》卷四《拗相公饮恨半山堂》)所叙完全相同,几若彼此互译而成。如《拗相公》确为宋人话本,那么此篇当为译《拗相公》的白话体而为文言”,他在此基础上,得出结论“其实元明小说、传奇与话本互译,本属常事,决不能根据现在情形,而断其必为由文言译成白话”(谭正璧 谭寻,《古本稀见小说汇考》 33—34)。

学术界对于话本小说改编自文言小说,几乎没有异议;但是,对于文言小说是否会改编自话本小说,则有不同的意见。谭正璧从不同艺术门类对于同一故事文本的比较中,认为这种改编也是很常见的事情,为这一问题的解决提供了新的思路。

笔者认为,文言小说改编成话本小说,话本小说改编成文言小说,这种双向的改编活动在创作中是一直存在的。比较而言,话本小说的作者更善于从文言小说中汲取营养。

三、 谭正璧宋元话本小说研究的缺点和不足

“君子之过也,如日月之食焉:过也,人皆见之;更也,人皆仰之。”(《论语·子张》)对于谭正璧在宋元话本小说研究中的缺点和不足,我们也不必讳言。笔者认为,谭正璧先生相关研究的主要缺点有以下方面:

(一) 材料多、断语少:这主要是指谭正璧重视学术资料的搜集,但是他对于这些资料的真伪性、可靠性等方面的断语偏少。谭正璧的《三言两拍资料》(上海古籍出版社1980年)固然以资料的丰富著称,后来的《三言两拍源流考》(上海古籍出版社2012年)虽然名之为“源流考”,但是考证的内容还是偏少,仍然是以资料为主。例如本文第一部分提到《古今小说》卷十九《杨谦之客舫遇侠僧》和卷二十六《沈小官一鸟害七命》,谭正璧都列举了严敦易、郑振铎的看法,两人所用材料不同、判断标准不同,得出的结论也不同。两人的观点、材料和结论,哪一个更有说服力,谭正璧并没有作出判断。如果他能够在这些材料的基础上,提出自己的观点和看法,那么,对于后来的读者和研究者的启发性更大,也就更有利于学术的发展。再如,关于《大唐三藏取经诗话》的成书时间,王国维、郑振铎等认为成书于宋代,鲁迅认为成书于元代,谭正璧对于两种不同的观点,也没有作出个人的判断,而是认为“非元人即宋人作,或云作于宋元之际,就可不致犯武断之嫌了”。这种观点依违于两者之间,给人以“和稀泥”之感。笔者认为,学者不应该满足于材料的收集,而应该在材料的基础上勇敢地作出自己的判断,这才有利于问题的最终解决。

(二) 学术观点变化多,必要的说明少:谭正璧的学术观点,往往随着时间的变化和新材料的出现而改变,但是对于学术观点变化的原因,往往缺少必要的说明。例如,谭正璧关于“说话四家”的观点,就曾经多次变化。为什么发生这些变化?作者的理由并不充分,有些还显得比较牵强,反映出作者对这些问题的思考还不是很成熟。再如对于宋代小说话本篇目的判断,他主要采纳了郑振铎的观点,但是他所判定的43篇与郑振铎所断定的38篇,有8篇是不同的,对于这些不同,他没有作出必要的说明。笔者通过逐篇对比,才发现两人的差异。还有,收录在《话本与古剧》中的《宋元话本存佚综考》与最初发表时的篇目相比,也发生了较大的变化(见注释8)。如果谭正璧先生能够作出一些必要的说明,就可以省去后来学者的翻检、核对之劳。

与这一问题相联系,我们在引用学者的某一学术观点时,一定要注意该观点提出的时代背景。特别是对于那些学术生命比较长的学者,其学术观点可能在不断变化。当一个学者在不同时期对同一问题有不同的看法时,我们一般应以该学者最后的表述为准,而不是以他最早的表述为准。

(三) 学术成果数量多,学术精品少:谭正璧一生著述宏富,涉猎广泛,总字数超过千万,但是在学术界有重要影响的学术著作所占比例不高,主要有《中国小说发达史》《话本与古剧》《三言两拍资料》《古本稀见小说汇考》《评弹通考》等。当然,这种情况与谭正璧的生活经历有着密切的关系。谭正璧自幼父母双亡,由外祖母抚育长大。年轻时,他就开始为个人或家庭的生计奔波,先后在上海神州女校、江苏省立上海中学、省立黄渡师范学校、民立中学、民立女子中学、量才补习学校、上海美术专科学校等处教书,特别是1941年日本占领上海以后,谭正璧的生计更加艰难,基本上是靠卖文为生。他的许多著作是为了养家糊口而作,来不及细细打磨。

谭先生的经历告诉我们,当一个学者连基本的生活都得不到保障的时候,他是没有精力,也没有心思去做学术精品的。因此,国家应该适当提高学者们的生活待遇,让他们能够全身心地投入到学术研究之中。

四、 谭正璧宋元话本小说研究的学术渊源

从谭正璧的生平经历和学术成果来看,他的学术渊源主要有两个方面:一是受中国传统的考据学方法的影响,一是受20世纪初从国外传入的文学史观念和文学史理论的影响。

(一) 中国传统的考据学方法

谭正璧没有系统地接受过高等教育,也没有王国维、鲁迅、胡适等人的留学经历,他的《三言两拍源流考》《古本稀见小说汇考》《评弹通考》等著作主要运用了中国传统的考据学的方法。他利用清代乾嘉学者治经、治史的严谨态度来研究当时“不登大雅之堂”的小说、戏曲、弹词、木鱼歌、潮州歌等通俗文学作品,在当时颇有引领社会风气的示范作用。乾嘉学者重视资料的收集,他们不以主观想象轻下判断;他们喜欢把同类的材料罗列在一起,然后得出结论。谭正璧的研究也是如此。谭正璧晚年回忆自己的学术经历时说:“回想一生所写文章,大都专务实学,不尚空谈,所以一书一文之成,往往积年累月,专力于推敲词句,引经据典,有时引据不得,翻箧搜架,至于废寝忘食。但自壮至老,从不觉其苦,反觉其乐无穷。抚今追昔,恍如隔世。”(谭正璧,《曲海蠡测》 213)

(二) 20世纪初从国外传入的文学史观念和文学史理论

谭正璧是在五四新文化运动以后走上学术道路的,胡适、鲁迅等学者对于白话文和俗文学的提倡,对他以后的学术道路影响较大。

中国传统的学者虽然较为重视“史书”,正史中也多有《文苑传》,但是缺乏专门的文学史著作。20世纪初中国学者的文学史观念和文学史理论,大多是从国外传入的。其中,王国维的《宋元戏曲史》(1914年)、鲁迅的《中国小说史略》(1924年)、胡适的《白话文学史》(1928年)等,在当时都具有拓荒的意义。

谭正璧的《中国文学进化史》(1929年)、《中国女性文学史》(1935年)、《中国小说发达史》(1935年)等一系列的文学史著作,也是在这一学术思潮影响下的重要著作。在谭正璧的文学史、小说史著作中,进化论的文学观和纯文学观念表现明显,这两种观念都是从国外引入的。此前,鲁迅的《中国小说史略》就有明显的进化论的影响,谭正璧的《中国小说发达史》除了受到进化论的影响,还受到西方的“纯文学”观念的影响。

另外,谭正璧与学术界朋友的交流,促进了他的学术研究。

谭正璧与赵景深(1902—1985年)关系较为密切,交流较多。1934年下半年,谭正璧受聘为北新书局国文编辑,赵景深时任北新书局编辑主任,两人一见如故。谭正璧的《宋元话本存佚考》(1941年)就引用了赵景深关于《醉翁谈录》的研究成果;他在《绿窗新话和醉翁谈录》一文中,提到“后来赵景深先生告诉我,《绿窗新语》确就是《绿窗新话》,中国早有复印本,分期刊登于《艺文杂志》。于是我就在赵先生处借到此书,得以细读一过[……]”。(谭正璧,《话本与古剧》 102)可见,两人经常在一起交流学术信息,交换学术资料。

谭正璧与胡士莹(1901—1979年)也多有交往,他在《弹词叙录》的《后记》中提到,“杭州大学胡士莹教授,在杭每得一书(大多为目录家所未收录的旧刊旧抄孤本),即不远千里邮递惠借,数年如一日,高情雅谊,尤感钦难名”(谭正璧,《弹词叙录》 373)。谭正璧和胡士莹都在通俗文学研究领域作出了重要贡献。

另外,谭正璧晚年就职于华东师范大学,与该校施蛰存(1905—2003年)教授交流颇多。根据沈建中编撰的《施蛰存先生编年事录》记载,施蛰存教授曾经多次到谭正璧家中去“小谈”、“闲话”、借书、还书等。谭正璧在《弹词叙录》后记中,也特别感谢了施蛰存教授。1979年5月,谭正璧被聘为上海市文史馆馆员,应是得到了施蛰存教授的推荐和帮助,“至于文史专家谭正璧先生,以前以版税为生,没有职业。‘文革’后生活困顿,施老师为其奔走,终于在文史馆挂了个闲职,解其无米之炊的难题,已是众所周知的事了”(古剑 9)。

“路曼曼其修远兮”,学者们的研究道路各不相同,所采取的研究路线和研究方法也有很大的差异。谭正璧等老一辈学者之所以能够在艰难困苦的条件下取得杰出的成就,很大程度上在于他们能够耐得住寂寞,坚持不懈地从事学术研究。

注释[Notes]

① 笔者2019年3月13日在“中国知网”搜索以“谭正璧”为篇名的论文,仅能搜索到15篇,数量是比较少的。

② 2011年,上海古籍出版社在谭正璧诞辰110周年时,决定把谭正璧的学术著作结集出版,收入的作品共15种,分为13册,分别为《中国文学进化史 诗歌中的性欲描写》、《中国女性文学史 女性词话》、《中国小说发达史》、《话本与古剧》、《元曲六大家略传》、《三言两拍源流考》(上、下)、《弹词叙录》、《木鱼歌潮州歌叙录 曲海蠡测》、《古本稀见小说汇考》、《评弹通考》、《螺斋曲谭》、《评弹艺人录》。谭正璧学术著作集的出版,为谭正璧相关研究的发展提供了方便。同时,上海嘉定区政协学习与文史委员会编的《嘉定文史资料》曾多次刊登谭正璧的子女、朋友等人对他的纪念文章。

③ 谭正璧的《宋元话本存佚考》发表于《正言文艺月刊》1941年第1卷第6期,第31—37页。该文后被收录于谭正璧著、谭寻补正的《话本与古剧》(上海古籍出版社2012年),题目改为《宋元话本存佚综考》,内容也有所改动。

④ 《醉翁谈录》在国内已经失传,1938年在日本仙台伊达家的藏书中发现,1941年日本影印了观澜阁旧刻本,始引起国内学者的重视。该书现藏于日本天理图书馆。可参看日本学者内田道夫编《中国小说世界》,上海古籍出版社1992年,第52页。

⑤ 郑振铎的《宋元话本》,发表于《中学生》1930年第11期;郑振铎的《论元刊平话五种》,发表于《北斗》第1卷第1期,1931年9月;郑振铎的《插图本中国文学史》,由北平朴社于1932年出版。

⑥ 1933年,马廉在浙江宁波发现了同属于《清平山堂话本》的《雨窗集》《欹枕集》中的12篇作品,谭正璧没有涉及。

⑦ 谭正璧在上述论文中统计的《醉翁谈录》小说作品为107种,这些论文被收录于《话本与古剧》中时,改为108种,其中“妖术”类中《西山聂隐娘》原来被认为是一篇作品,后来被分为《西山》《聂隐娘》两篇作品。

⑧ 这是根据谭正璧著、谭寻补正《话本与古剧》中《宋元话本存佚综考》的统计结果。如果将该文与1941年发表时的《宋元话本存佚考》比较一下,就会发现有不小的变化:《宋元话本存佚考》中“现存的作品”为16种,《宋元话本存佚综考》为17种,总数只增加了1种,但是具体篇目变化较大:增加了4种《人虎传》《鸳鸯灯》《王魁负心》《牡丹记》,删去了3种《莺莺传》《圣手二郎》《许岩》;《宋元话本存佚考》中“《宝文堂书目》所见而不见于《醉翁谈论》”的有36种,《宋元话本存佚综考》为39种,总数增加了3种,具体篇目变化较多,增加了5种——《梅杏争春》《赵正侯兴》《三梦僧记》《勘靴儿》《孔淑芳记》,删去2种《种瓜张老》《冯玉梅记》。《宋元话本存佚考》和《宋元话本存佚综考》中“不见于《宝文堂书目》而有明人刊本传到现在”的都是43种,总数没有变化,《宋元话本存佚综考》篇目增加了3种——《翡翠轩》《贫贱交情》《女翰林》,删去了3种——《新桥市韩五卖春情》《李秀卿义结黄贞女》《苏小妹三难新郎》。

⑨ 该文统计《醉翁谈录》现存作品18种,比《宋元话本存佚综考》的17种,多了1种,即《锦庄春游》。参见谭正璧著、谭寻补正《话本与古剧》,上海古籍出版社,2012年,第43页。

引用作品[Works Cited]

古剑:《聚散》。北京:海豚出版,2014年。

[Gu Jian.MeetingandParting.Beijing: Dolphin Publishing House, 2014.]

黄霖:《20世纪的“中国小说史”编纂》,《东岳论丛》3(2004):84—94。

[Huang Lin. “Compilation of the History of Chinese Novels in the 20th Century.”DongYueTribune3(2004):84-94.

刘相雨:《史料搜集与中外文学观念碰撞下的文学史建构——论郑振铎宋元话本小说的研究范式》,《青海师范大学学报》2(2020):81—90。

[Liu Xiangyu. “The Collection of Literary Materials and the Construction of Literary History under the Collision of Chinese and Foreign Literary Concepts: Zheng Zhenduo’s Research on Vernacular Short Stories of the Song and Yuan Dynasties.”JournalofQinghaiNormalUniversity2(2020):81-90.

鲁迅:《中国小说史略》。北京:人民文学出版社,1973年。

[Lu Xun.ABriefHistoryofChineseFiction.Beijing: People’s Literature Publishing House, 1973.]

谭正璧 谭寻:《古本稀见小说汇考》。上海:上海古籍出版社,2012年。

[Tan Zhengbi, and Tan Xun.ACollatedTextualResearchofRareAncientFictions.Shanghai: Shanghai Chinese Classics Publishing House, 2012.]

谭正璧:《中国文学进化史》。上海:上海古籍出版社,2012年。

[Tan Zhengbi.AHistoryoftheEvolutionofChineseLiterature.Shanghai: Shanghai Chinese Classics Publishing House, 2012.]——:《中国小说发达史》。上海:上海古籍出版社,2012年。

[---.AHistoryoftheDevelopmentofChineseFictions.Shanghai: Shanghai Chinese Classics Publishing House, 2012.]——:《三言两拍源流考》。上海:上海古籍出版社2012年。

[---TheOriginandDevelopmentof3-Wordsand2-Slaps. Shanghai: Shanghai Chinese Classics Publishing House, 2012.]——:《话本与古剧》,谭寻补正。上海:上海古籍出版社,2012年。

[---.VernacularStoriesandClassicalDrama.Ed. Tan Xun. Shanghai: Shanghai Chinese Classics Publishing House, 2012.]——:《曲海蠡测》。上海:上海古籍出版社,2012年。

[---.LimitedViewsonTraditionalChineseOpera. Shanghai: Shanghai Chinese Classics Publishing House, 2012.]——:《弹词叙录》。上海:上海古籍出版社,2012年

[---.ADescriptiveRecordofPluckingRhymes(Tanci).Shanghai: Shanghai Chinese Classics Publishing House, 2012.]——:《国学概论讲话》。北京:当代中国出版社,2014年。

[---.AnIntroductiononTraditionalChineseStudies.Beijing: Contemporary China Publishing House,2014.]——:《谭正璧自传:谭寻笔录》,《晋阳学刊》3(1982):37—43。

[---. “An Autobiography of Tan Zhengbi: Written Notes by Tan Xun”JinyangAcademicJournal3(1982):37-43.]——:《宋元戏剧与宋元话本》,《戏曲月辑》1(1942):35—45。

[---.“Song-Yuan-Dynasty Drama and Song-Yuan Vernacular Stories.”DramaMonthly1(1942):35-45——:《〈醉翁谈录〉所录宋人话本考》,《万象》12(1942):131—146。

[---. “A Textual Research on Song-Dynasty Vernacular Stories in theRecordsbyanOldDrunkard.”JournalofEveryPhenomenononEarth12(1942):131-146.

郑振铎:《西谛书话》。北京:生活·读书·新知三联书店,1983年。

[Zheng Zhenduo:Zhenduo’sRemarksonBooks. Beijing: SDX Joint Publishing House, 1983.]