敦煌石窟经变画发展情况的总体观察

內容摘要:经变画系敦煌唐宋时期洞窟的基本内容,现存二十余种、九百余铺,具有完整发展序列。经变画在初盛唐时期初步发展,吐蕃、张氏归义军、曹氏归义军五代时期大发展,曹氏归义军北宋期、西夏走向衰落。经变画大体可以分为净土类、上求菩提类、下化众生类、其他类,约占总量2/5的净土类经变为洞窟首选内容。主室两侧壁经变画在初盛唐时期流行通壁式布局,吐蕃时期增加二列式、三列式布局,张氏归义军、曹氏归义军时期又增加四列式、五列式布局,通壁式布局占有半数以上。

敦煌石窟经变画现存四十余种对应组合关系,合计二百数十对,大体可以分为净土类经变之间对应组合、非净土类经变之间对应组合以及净土类经变与非净土类经变对应组合三种情况。在通壁式布局洞窟中净土类经变占绝对多数,在多列式布局洞窟中往往兼顾净土类与非净土类经变。总体而言,敦煌石窟经变画反映了以净土信仰为主,上求菩提思想为辅,将下化众生思想作为必要补充的设计逻辑。石窟成为教化、救济众生,使之将来往生净土世界的说法道场。

关键词:敦煌石窟;莫高窟;经变画;经变组合与布局

中图分类号:K879.21 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2023)04-0099-27

A Comprehensive Overview of the Development of

the Sutra Illustrations in the Dunhuang Caves

LI Jingjie

(Tsinghua University, Beijing 100084)

Abstract:Illustrations of Buddhist sutras constituted the basic artistic content in Dunhuang caves during the Tang and Song dynasties. The illustrations can be divided into more than twenty varieties and nine hundred individual works of art, through which a complete sequence of development can be identified. Sutra illustration was initially developed during the Early and High Tang periods and underwent a process of great expansion during the periods of the Tibetan Occupation, the Gui-yi-jun Regime under Lord Zhang, and then under Lord Cao(during the Five Dynasties), after which the practice gradually declined during the end of Lord Cao's rule of the Gui-yi-jun Regime(during the Northern Song dynasty) and the Western Xia period. Generally speaking, the sutra illustrations can be divided into four thematic categories: Pure Land Buddhism, seeking Buddhahood, rescuing sentient beings, and assorted other themes. The Pure Land illustrations account for about two-fifths of the total amount of artworks and are the dominant theme represented throughout the caves. During the Early and High Tang periods, it was popular to have the two sidewalls in the main chamber each covered by a sutra illustration. During the Tibetan Occupation, two or three illustrations were added to the sidewalls, which later became four or five during the Gui-yi-jun Regime. More than half of the sidewalls of the caves are decorated with a single sutra illustration.

More than forty different combinations exist among the sutra illustrations at the Dunhuang caves, totaling up to over two hundred pairs of themes. These combinations can generally be divided into three categories: combinations of different Pure Land illustrations, combinations of non-Pure-Land illustrations, and combinations of Pure Land and non-Pure-Land illustrations. In caves where each wall is fully covered by a single illustration, Pure Land themes account for the majority, while in caves in which two or more sutra illustrations are painted both Pure Land and non-Pure-Land illustrations often coexist. Generally speaking, these paintings reflect a pattern of design that focused on belief in Pure Land Buddhist thought, and which emphasized the themes of seeking Buddhahood and rescuing sentient beings. The cave temples and grottoes at Dunhuang became important places for preaching Buddhist doctrine, enlightening and rescuing sentient beings, and guiding the saved to be reborn in the Pure Land.

Keywords: Dunhuang caves; Mogao Grottoes; sutra illustration; combinations and layouts of sutra illustrations

敦煌石窟處在河西走廊西段东西文化交汇的地理空间,绵延发展千有余年,以其硕大体量、丰厚而精湛的文化艺术内涵,成为中国乃至世界中古文化的代表。1920—1924年出版法国伯希和《敦煌石窟》(1—6册)[1],开启敦煌石窟考古研究历程。1937年出版日本松本荣一《敦煌画的研究》(2册)[2],奠定敦煌石窟图像研究的基础。1981—1987年出版敦煌文物研究所编著《中国石窟·敦煌莫高窟》(1—5册)[3],标志着敦煌石窟研究中国学派之形成。

敦煌石窟经变画隋代创始,唐五代时期高度繁荣,终于元代,绘制经变画洞窟约占塑绘造像洞窟总量之半数,成为敦煌石窟极其重要的研究对象。当年松本荣一识别近二十数种流行经变,之后中日学界相继识别约十种次流行经变,已知经变种类达到三十种左右。长期以来,梳理敦煌石窟各种经变发展演变成为研究重心所在,另有少许针对某个洞窟经变组合,以及某些经变对应组合研究,反映经变画总体情况研究则少之又少,已而导致置身于敦煌之外的研究者,难以具体地了解和把握敦煌经变画发展演变规律,也不便于开展相关教学。有鉴于此,本稿采用考古类型学和统计方法,在统合考察敦煌石窟经变画种类、数量、布局变化基础上,重点分析洞窟主室经变画的对应组合和整体组合关系,及其反映的思想信仰情况,以期能够观察其总体发展面貌和变化规律。

一 敦煌石窟经变画基本变化情况

唐宋时期敦煌之地时而直属中原中央政府,时而为地方政权所控制,没有受到安史之乱(755—763)、会昌灭佛运动(845)直接冲击,石窟阶段性变化和面貌有别于长安、洛阳为中心的中原北方地区。敦煌石窟经变画具备发生、发展和衰落的完整序列,构成唐宋时期洞窟壁画的主体内容,是了解当时佛教艺术和思想信仰的主要着眼点。

1. 经变数量变化

总体量变是反映敦煌石窟经变发展状态的基本指数。依据《敦煌石窟内容总录》(以下简称《内容总录》),以及各系列经变研究成果制作表1{1},收录自初唐至西夏609年间流行经变25种、903铺(含莫高窟809铺、榆林窟等其他石窟94铺,大体可以分成三个发展阶段。

第一阶段:初盛唐时期,163年间,凡有115铺,占总量12.8%,为初步发展阶段。其中,初唐(618—704)86年间,10种43铺,占总量4.8%;盛唐(705—781)77年间,16种72铺,占总量8%。相对于初唐而言,盛唐经变种类和数量明显增长,就初盛唐相当长时段来说,经变数量比较有限。

第二阶段:吐蕃、张氏归义军、曹氏归义军五代时期,179年间,凡有635铺,占总量70.3%,为大发展阶段。其中,吐蕃时期(781—848)67年间,21种179铺,占总量19.8%;张氏归义军时期(848—914)66年间,22种229铺,占总量25.4%;曹氏归义军五代期(914—960)46年间,18种227铺,占总量25.1%。这一阶段经变种类增多,数量更大幅度增加,如果按各时期年限比率计算,数量则处于显著递增状态。

第三阶段:曹氏归义军北宋期、西夏时期,267年间,凡有153铺,占总量16.9%,为衰落阶段。其中,北宋期(960—1036)76年间,22种107铺,占总量11.8%,相对于之前数量明显减少;西夏时期(1036—1227,1037—1052沙州回鹘政权统治计算在内)191年间,11种46铺,占总量5.1%,种类和数量都大幅度减少。这一阶段经变呈现衰落状态。

有些初盛唐时期洞窟经过后世改造利用,许多原初壁画被重修经变覆盖,致使该阶段经变数量有所减少,加之洞窟年代越久损坏概率越大情形,而且统计数字不容易做到全面、准确,因此上述经变数量变化只能反映大概情况和发展趋势。

2. 经变类别及其变化

敦煌石窟经变基于所依据经典的属性,大体可以划分为净土类、上求菩提类、下化众生类、其他类。就各类经变内容而言,净土类与下化众生类比较明确,上求菩提类有些模糊,难以归入上述三类者列为其他类,四类之间存在交叉、重叠部分,在义理上有时难以截然区别开来。

(1)净土类经变

净土图像创始于犍陀罗文化,之后从中亚、西域到汉地,几乎成为佛教造像必不可少的组成部分,敦煌唐宋石窟净土类经变则上升为主题性表现。敦煌净土类经变主要有4种,阿弥陀经变(含无量寿经变)、观无量寿经变,统属西方净土经变,药师经变为东方净土经变,此三种具有明确方位属性。弥勒经变又细分为弥勒上生兜率天净土经变、弥勒下生净土经变,后者为未来净土经变。基于表1可知,此四种经变合计366铺,占总量40.5%,成为经变画中比重最大、最发达的组成部分。

阿弥陀经变、观无量寿经变雏形出现于南北朝晚期,在敦煌石窟初唐时期趋向成熟,之后二者呈现此消彼长、并行发展状态,因二者属性相同,几乎不同时出现。初唐时期,阿弥陀经变与弥勒经变并列为最发达的经变画。盛唐、吐蕃、张氏归义军时期,就相对数量而言阿弥陀经变有所减少,观无量寿经变则迅速增加,后者因添加未生怨、十六观内容,内涵更加丰富,一时成为最受欢迎的经变种类。曹氏归义军、西夏时期,就相对数量来说阿弥陀经变显著增加,而观无量寿经变明显减少,关联此时期小型洞窟增多与经变简化发展趋势,构图相对简单的阿弥陀经变成为适宜表现对象。画史资料记述,唐两京寺院西方净土经变往往绘制在建筑西壁或西廊,诸如晚唐之初段成式《寺塔记》记述西京长安赵景公寺,三阶院西廊范长寿绘制观无量寿经变{1}。晚唐之初张彦远《历代名画记》记述长安兴唐寺净土院小殿西壁,以及安国寺大佛殿西壁均有吴道子绘制西方净土变(具体不明){2},东都洛阳敬爱寺大佛殿西壁则有赵武端、刘阿祖绘制观无量寿经变{3}。从记述创作者推测这些壁画应为初盛唐遗迹,说明当时文化中心地方西方净土经变对应所属方位配置,这种观念和做法自然会影响地方佛教文化。

药师经变系数量最多的净土类经变,隋代创始,初盛唐缓慢发展,流行时间段相对于另外三种净土经变明显滞后。吐蕃、张氏归义军、曹氏归义军五代时期,该经变异军突起,成为当时数量最多、最有人气的净土类经变。曹氏归义军北宋期、西夏时期药师经变趋向衰落。药师经不仅具备净土信仰内涵,还尽力宣说能够消除各种自然、社会灾害,拯救众生身心痛苦,以其强大救济功能获得信徒极大认可。

弥勒经变数量和比重仅次于药师经变,与唐宋时期盛行不衰的弥勒信仰热潮相表里。隋代流行弥勒上生净土经变,交脚坐弥勒菩萨处在兜率天说法度人。入唐以后直至西夏,多数为复合型弥勒上生下生净土经变,倚坐弥勒菩萨在兜率天上与弥勒下生三会说法及其关联物象上下组合,兜率天净土表现日趋简化,弥勒下生净土表现日益完善,乃至出现一些独立弥勒下生净土经变。弥勒经变数量自初唐至吐蕃时期递增,张氏归义军至西夏时期递减。相对于具有明确方位属性的阿弥陀经变、观无量寿经变、药师经变,原本没有方位属性的弥勒经变,因上生弥勒菩萨在将来下生成佛,弥勒下生净土成为未来净土,在汉文化地区人们的感受中有如东升旭日,有些被赋予东方属性。

(2)上求菩提类经变

上求菩提系大乘佛教菩萨行的一个重要方面,以教化众生令其获得真理性认识为旨归,基于大乘菩萨行思想创造的汉地佛教图像,有别于古印度、西域地方,大乘佛教经变发达更成为敦煌石窟的本质特征。包括12种经变,合计248铺,占总量27.5%,基于各自依据经典内容差异,可细分为四组。

第一组,包括维摩诘经变、法华经变、华严经变,三者依据经典均采用多重逻辑推理,阐明成就佛道的菩萨行内涵,南北朝以来已经扎根中国社会。基于表1可知,此三种经变合计124铺,占总量13.7%,主要流行于吐蕃、归义军时期,属于比较流行的经变类型。《维摩诘经》主张诸法无生无灭的不二法门,倡导心净则国土净,奉行大乘菩萨道。在南北朝流行维摩、文殊对坐图像基础上,敦煌隋代洞窟出现维摩诘经变,初唐实例较多,延续了隋代发展势头,盛唐实例有所减少,吐蕃、归义军时期迎来繁盛发展期,西夏时期衰落。该经变因左右对称构图,往往配置在主室后壁龛像两侧、前壁窟门两侧,成为颇具装饰性和填充功能的经变。《法华经》以种种因缘譬喻说法,倡导小乘、中乘同归于大乘,使修行者获得佛陀知见。法华经变率先出现于敦煌隋代洞窟,配置在覆斗顶四披或人字披顶,像连续本生、佛传故事图像一樣分层表现,入唐以后转移到两侧壁,形成主尊居中说法、外围组合相关故事图像的成熟经变,初盛唐时期缓慢发展,吐蕃、归义军时期比较流行,西夏时期消失。《华严经》倡导十地修行,使修行者从初发心直至获得佛陀智慧,成就金刚不坏法身。敦煌华严经变盛唐时期个别出现,吐蕃、归义军时期比较流行,西夏时期消失。多数配置在两侧壁,少许出现在覆斗顶四披。

第二组,包括金刚经变、楞伽经变、思益梵天问经变,三者依据经典内容相通,密切关联禅宗思想。基于表1可知,此三种经变合计47铺,占总量5.2%,均出现并流行在吐蕃、归义军时期,发展时间明显滞后。《金刚经》主张一切事物虚妄不实,修行者不应执着于表面现象,须认清实相即非相的道理。敦煌石窟金刚经变仅流行于吐蕃、张氏归义军时期。《楞伽经》主张通过深刻反思,洞察事物的真相或本质规律,放弃固执己见,达到自证圣智之境界。《思益梵天所问经》讲述诸法寂然、了无自性、没有生灭的大乘空观思想。这些经变多表现在两侧壁。

第三组,有大方便佛报恩经变、梵网经变,所依据经典以孝道为成就大乘的手段。大方便佛报恩经变35铺,占总量3.9%,自盛唐至曹氏归义军时期一直流行。《大方便佛报恩经》讲述如来在无数前生难行苦行、难舍能舍,为一切父母行自我自身布施、所有物布施,修六波罗蜜,因知恩报恩、孝养父母缘由,今生速得成佛。梵网经变仅有3例,占总量0.3%,流行于曹氏归义军时期。《梵网经》阐述了菩萨修行阶位和菩萨戒法,其“孝顺至道之法,孝名为戒”表述{1},十分契合该经变所流行宋代的思想观念。

第四组,包括涅槃经变、千手缽文殊经变、密严经变、十轮经变,思想各异。前二种小有流行,后两种零星存在,四者合计37铺,占总量4.1%。大乘《涅槃经》主张一切众生悉有佛性,涅槃本是如来教化众生而示现的现象,众生生灭无常之心应回归出世间不生不灭、清净无染之自性。涅槃经变流行于初盛唐、吐蕃时期。千手缽文殊经典讲述,万法空无自性、无生无灭,令众生发菩提心、断一切魔根,以及拔除贪、嗔、痴三毒根之法门。千手缽文殊经变流行于吐蕃至西夏时期。《密严经》阐述世间之物皆非实有,一切法乃心识所变,如来法身常住不变的道理。《十轮经》宣说成就十种佛轮,摧灭众生顽固不化之烦恼,使众生免脱地狱之苦,获得现世和死后十种利益。相应的四种经变表述了这些抽象道理,似乎针对僧侣的教化意义更为明显。

(3)下化众生类经变

下化众生系大乘佛教菩萨行的另一个重要方面,主要体现为观音菩萨救济现世和轮回中众生,解除其生活痛楚和三恶道苦,乃至使之将来往生净土世界。如意轮观音经变、不空羂索观音经变、千手眼观音经变,合计203铺,占总量22.4%,主要流行于吐蕃、归义军时期,又大多集中在张氏归义军、曹氏归义军五代时期。此三者兼有陀罗尼和密教性质经变,因关联经典宣称具有强大救济功能而获得充分发展,其中每种经变数量略少于各种净土经变,成为敦煌石窟次发达的经变种类。

如意轮观音以如意珠令众生出生福德,以法轮令众生出生智慧,受持如意轮陀罗尼者,过去现在世所造五逆十恶重罪悉能消灭,一切疾病皆得消除,自然、刀兵、怨贼、猛兽等不能加害,命终之后不堕恶道,莲花化生,与诸佛菩萨同一生处。不空羂索观音以慈悲之羂索爱护、接引众生,使其心愿永不落空,受持不空羂索观音陀罗尼真言者,前世今生所造极恶罪业悉灭无余,现世可得二十称叹功德胜利,临终不受病体折磨,随愿往生佛国净土,莲花化生。千手眼观音经典宣称,受持大悲陀罗尼者,观音以千眼照见、千手护持,消除其极重罪业,使之得十五种善生,不受十五种恶死,又令国泰民安、五谷丰登,造大悲像供养可降伏怨敌、百病不起、家庭和谐。此三种观音经典涉及救济众生内容,覆盖社会生活乃至死后境遇的全方面,应是相应经变流行的根本原因。另有基于《法华经·观音普门品》表现,以观音为主尊构图的观音经变10铺,占总量1.1%。《普门品》宣称观音救济众生种种灾难,令众生去除贪嗔痴三毒,欲生男得男、生女得女,在汉地民众中有深厚影响力。

(4)其他类经变

一些无法归纳上述三类的经变,表述了不同的思想。包括天请问经变、劳度叉斗圣变、金光明经变、佛顶尊胜陀罗尼经变、父母恩重经变5种,基于表1可知,五者合计78铺,占总量8.5%,主要流行于吐蕃、归义军时期。

天请问经变38铺,占总量4.2%,获得比较充分发展。《天请问经》讲述修行者应降伏贪嗔痴三毒,披忍辱铠,执智慧剑,少欲持戒,以无生为乐。表述内容基本属于初期佛教思想,没有十分特殊之处,该经变受到重视原因还不得而知。劳度叉斗圣变19铺,占总量2%,小有流行。通过佛弟子舍利弗与外道劳度叉斗法故事,说明佛法功力强大,从该经变主要流行于归义军时期现象观察,以往学界所云用以影射归义军驱逐吐蕃势力说法,似乎有其道理。

《金光明经》宣称,诵读此经能带来不可思议的护国利民功德,平息饥饿、疾疫、战乱,劝导信众忏悔灭罪、舍己救人。《佛顶尊胜陀罗尼经》强调,受持此经可除一切罪恶业障,能破一切秽土恶道之苦,受陀罗尼经幢之影覆尘沾,所有灾祸悉灭无余。二者都具有祈福禳灾功能,可能是其经变小有流行的理由。《父母恩重经》产生在汉文化地区,讲述父母养育子女之艰辛,哲理性有所欠缺,该经变零星存在。

3. 经变布局变化

洞窟主室左右侧壁经变布局形式{1},是反映敦煌石窟经变发展情况的重要方面。依据《内容总录》制作表2,收录初唐至西夏主室经变画保存完整、布局清晰洞窟141个(莫高窟130个、榆林窟11个)。据此可知,敦煌石窟主室侧壁经变布局存在通壁式、二列式、三列式、四列式、五列式5种。其中,通壁式布局洞窟81个,占总量57.4%,贯通全时间段,为主要流行形式。初盛唐时期通壁式布局为唯一流行形式,吐蕃、归义军、西夏时期通壁式布局依然大量存在。就吐蕃至西夏时期通壁式布局洞窟而言,在主室甬道或前室壁面开凿小型洞窟{2},以及重修前代洞窟和后代完成的前代开凿窟{1},约占2/3。小型洞窟侧壁面积有限,不适宜绘制更多种类经变,重修前代洞窟多为盛唐窟,连同吐蕃时期完成的盛唐窟,保持着从前通壁式布局设计,这些因素使得吐蕃时期及以后通壁式布局得以延续发展。

二列式、三列式布局洞窟各有32、20个,分别占总量22.7%、14.2%,流行于吐蕃、归义军时期,为次要流行形式,前者更持續到西夏时期。这两种布局形式多出现在一次性设计完成的中型洞窟,少许出现在重修前代洞窟{2}。四列式、五列式布局洞窟8个,占总量5.7%,归义军时期小有流行。这两种布局形式基本出现在一次性设计完成的偏大型洞窟。此外,表2未收录的吐蕃时期第154窟两侧壁均分上下层,每层各有2铺经变,属于特殊布局形式。

二 洞窟主室经变画对应组合情况

在洞窟前室及其图像大多残缺不全的情况下,保存相对完整的主室经变自然成为考察的重心所在。敦煌石窟经变对应组合现象十分普遍,其中内涵诸多本质和规律性信息,是了解此地洞窟图像发展演变的重要着眼点。洞窟主室经变普遍成对配置在两侧壁,有些洞窟同时出现在前壁门两侧,还偶尔见于覆斗顶四披。基于经变内容和配置规律,大体可以划分为净土类经变之间对应组合、非净土类经变之间对应组合,以及净土类经变与非净土类经变对应组合三种情况。据不完全统计,保存较完整且可辨识的唐宋时期洞窟主室经变有44种对应组合关系,对应组合数合计231对。

1. 净土类经变之间对应组合

4种净土类经变之间形成6种对应组合关系,组合数合计94对,分布在93个洞窟,成为敦煌石窟最流行的经变组合类型。弥勒经变分别与阿弥陀经变或观无量寿经变对应组合主要流行于初盛唐时期,药师经变分别与阿弥陀经变或观无量寿经变对应组合主要流行于吐蕃、归义军时期,另有少许二阿弥陀经变对应组合、二观无量寿经变对应组合。

敦煌石窟经变画约九成分布在莫高窟,该窟群开凿在坐西面东的南北向崖面上,绝大多数洞窟门向东方,前、后、左、右壁分别对应东、西、北、南壁。早年日本学者藤枝晃在研究莫高窟吐蕃、张氏归义军时期洞窟过程中{1},基于众多洞窟南北壁分别表现西方净土经变、东方药师经变现象判断,存在以窟门所在东方为假想正方向亦即南方的设计思维,从而使得此两方净土经变对应其所属方位。那么,这种现象从何时开始,是否所有净土经变都具有方位设计意图呢?这一复杂问题还需要具体分析。

(1)弥勒经变与阿弥陀经变或观无量寿经变对应组合

基于《内容总录》制作表3可知,18个洞窟出现弥勒经变与阿弥陀经变或观无量寿经变对应组合,集中在初盛唐、吐蕃时期。初唐时期,弥勒经变、阿弥陀经变在2个洞窟分别配置在左、右壁,在3个洞窟分别配置在相反壁面,表明当时弥勒经变、阿弥陀经变各自配置在左壁或右壁不定,没有呈现明确方向性意识。盛唐时期,2个洞窟弥勒经变、阿弥陀经变分别配置在左、右壁,4个洞窟弥勒经变、观无量寿经变分别配置在左、右壁,只有莫高窟盛唐第215窟弥勒经变、观无量寿经变分别配置在右、左壁,表明当时弥勒经变与左壁联系,阿弥陀经变和观无量寿经变与右壁联系在一起,呈现以窟门为假想正方向(即南向)的设计意识,使得弥勒经变处在东方,阿弥陀经变或观无量寿经变处在西方位置。吐蕃时期,莫高窟1个原创与3个重修洞窟弥勒经变、观无量寿经变分别配置在左、右壁,遵循着盛唐设计理念。而吐蕃时期莫高窟第191窟、榆林窟第25窟,弥勒经变、观无量寿经变分别配置在右、左壁,没有遵循假想正方向设计理念,属于个别现象。总体而言,敦煌石窟弥勒经变与阿弥陀经变或观无量寿经变对应组合,初唐时期还没有各自固定的壁面配置,盛唐、吐蕃时期依据假想正方向设计理念,各自处在固定壁面对应组合,这是初盛唐时期主流净土类经变对应组合关系,受到十分重视。

在中原东部南北朝晚期、隋代佛教文化发达区域,已经出现弥勒佛、阿弥陀佛东西对置表现。诸如安阳小南海北齐天保六年(555)中窟、安阳灵泉寺隋开皇九年(589)大住圣窟,弥勒佛与阿弥陀佛分别配置在东、西壁,前者还刻画相应的净土图像,在此二坐北面南洞窟中,与西方阿弥陀佛相对的弥勒佛,已经被赋予东方属性,这也成为后来敦煌石窟同种设计理念的基础。

(2)药师经变与阿弥陀经变或观无量寿经变对应组合

基于内容总录制作表4可知,药师经变与阿弥陀经变或观无量寿经变对应组合67对,出现在66个洞窟(西夏重修第164窟两次出现),绝大多数集中在吐蕃、张氏归义军、曹氏归义军五代时期,其中63个洞窟配置在左右侧壁,3个洞窟配置在前壁门两侧。包括27个洞窟药师经变与阿弥陀经变对应组合,39个洞窟药师经变与观无量寿经变对应组合,两者呈现并行发展状态。

这两种组合基本取代从前弥勒经变与阿弥陀经变或观无量寿经变对应组合。之所以如此,药师净土具有明确东方属性,与西方净土对应配置更合乎情理{1}。而且,部分药师经变具备十二大愿、九横死内容,恰好与观无量寿经变未生怨、十六观内容对应,这种情况在敦煌文献中也有反映,诸如莫高窟盛唐第148窟《唐陇西李府君修功德碑》,以及敦煌遗书P.4640略写《翟家碑》记{2},将药师经十二大愿与观无量寿经十六观对应,说明当时敦煌知识界流行过此种认识和观念。

在药师经变与阿弥陀经变对应组合中,莫高窟18个洞窟药师经变与阿弥陀经变分别配置在左、右壁,2个洞窟相反配置,另有西夏第164窟同时具备两种情况。此外,莫高窟第150窟药师经变与阿弥陀经变分别配置在前壁门左、右侧,第202窟相反配置。药师经变与阿弥陀经变绝大多数分别配置在窟内左、右方的情况表明,实例集中的吐蕃、归义军时期,明显存在以窟门为假想正方向(即南方)的设计理念。而在榆林窟,2个洞窟药师经变与阿弥陀经变分别配置在左、右壁,2个洞窟相反配置,似乎随意所为。

在药师经变与观无量寿经变对应组合中,莫高窟32个洞窟(含4个坐北面南洞窟)药师经变与观无量寿经变分别配置在左、右壁,4个洞窟相反配置(含坐北面南、坐南面北洞窟各1个),另有盛唐第148窟前壁门左右两侧分别配置药师经变、观无量寿经变。药师经变与观无量寿经变绝大多数分别配置在窟内左、右方的情况表明,实例集中的吐蕃、归义军时期洞窟依然存在以窟门为假想正方向的设计理念。而在榆林窟,曹氏归义军五代时期第19、38窟药师经变与观无量寿经变分别配置在右、左壁,亦可看作随意所为。

在唐朝安西都护府中心地界,库车库木吐喇8世纪前后第16窟坐东面西,主室左右壁(即南北壁)分别通壁绘制观无量寿经变、药师经变[4],从构图形式与艺术风格观察,可能受到敦煌石窟同种对应组合经变影响,但没有接受后者以假想正方向配置经变画的设计理念。

接着讨论药师经变与阿弥陀经变或观无量寿经变对应组合,在洞窟侧壁位置和布局、时代关系。首先,基于表4制作表5可知,这两种经变组合发展节奏比较接近,相对来说,药师经变与阿弥陀经变对应组合在张氏归义军、曹氏归义军五代时期更为流行,而药师经变与观无量寿经变对应组合在吐蕃、张氏归义军时期更为流行,后者主要流行期稍前现象应关联盛唐以来观无量寿经变大发展情况。所在侧壁不分列,后起第{1}列情形在吐蕃、张氏归义军时期更为集中,而后起第{2}列、第{3}列在张氏归义军、曹氏归义军(五代)时期更为集中,这两种对应组合经变所在位置,随着时间变化呈现从后向前推移现象。不分列者与初盛唐以来流行通壁式经变发展势头相关,所在第{1}{2}{3}列者关联吐蕃时期以来侧壁经变种类增多情况。

其后,据表2、4制作表6可知,上述两种经变对应组合配置在侧壁第{1}列者,侧壁经变大多属于二列式,少许属于三列式,配置在侧壁第{2}列者,侧壁经变多数属于三列式,少数属于二、四列式,配置在侧壁第{3}列者,侧壁经变属于四、五列式。也就是说在二列式经变之中,处在靠近后壁主尊位置,在三、四、五列式经变之中,基本处在中央位置,这些情况表明占有相当比重的药师经变与阿弥陀经变,以及药师经变与观无量寿经变对应组合,自吐蕃时期以来极其受到重视。

值得注意的是,莫高窟3个隋代洞窟,作前部人字披顶、后部平顶结构(表7)。其中第417窟后部平顶的前后方分别配置弥勒上生经变、药师经变,而第433窟人字前披配置药师经变,后部平顶配置弥勒上生经变,第436窟人字前后披分别配置药师经变、弥勒上生经变。结合这些洞窟坐西面东方向考虑,后二者将药师经变置于弥勒上生经变前方(即东方),似乎已经考虑到药师净土的东方属性。再者,莫高窟隋代第394窟,覆斗顶,坐西面东,前壁门上方配置药师经变,药师净土同样被安置在洞窟东方位置,可能有方位意识所为。由此而言,莫高窟隋代洞窟药师经变,似乎出现依据实际方位配置的意識,这不同于莫高窟后世经变采用假想正方向配置的情况。而且,入唐以后敦煌石窟弥勒净土逐渐被赋予东方属性,弥勒经变与药师经变的组合也就消逝了。

(3)其他净土类经变对应组合

敦煌石窟其他净土类经变对应组合只见于莫高窟。基于《内容总录》制作表8可知,莫高窟初唐第211窟,西夏重修第136、142窟,两侧壁对应配置通壁式阿弥陀经变,西夏重修235窟则两侧壁各配置2铺阿弥陀经变。盛唐第171、172窟及吐蕃重修第126、188窟,两侧壁对应配置通壁式观无量寿经变,吐蕃第201窟两侧壁中间对称配置观无量寿经变。上述洞窟两侧壁大多布满阿弥陀经变或观无量寿经变,所以出现这种情况,应是在当时西方净土信仰高涨背景下,窟主或图像设计者执念于此,亦或施主希冀多做此种造像功德,以为将来往生西方净土之资粮。

总观敦煌石窟盛唐及其以后净土类经变对应组合情况,弥勒经变与药师经变对应组合不再出现,说明洞窟图像设计者十分清楚这些经变的方位属性,有意避免相近属性经变重复出现。也不见阿弥陀经变与观无量寿经变对应组合实例,或是考虑二者属性相同又存在形式差异,难以形成一对经变缘故。

2. 非净土类经变之间对应组合

21种非净土类经变之间,初步统计有26种对应组合关系,组合数合计94对,分布在79个洞窟,组合数与净土类经变之间对应组合相同。法华经变与华严经变,以及如意轮观音经变与不空羂索观音经变对应组合比较流行,约占非净土类经变之间对应组合之半数,其余则是小有流行和个别存在的对应组合。

(1)法华经变与华严经变对应组合

基于《内容总录》制作表9可知,法华经变与华严经变对应组合洞窟17个,流行于吐蕃、归义军时期,又多集中在归义军时期。《法华经》与《华严经》内容比较契合、分量和影响力相当,成为最适宜对应组合对象。

16个洞窟华严经变、法华经变分别配置在左、右壁,或覆斗顶左、右披,只有张氏归义军时期第232窟相反配置,表明二者对应组合有明确的方向性,也就是说在假想正方向图像设计情况下,华严经变、法华经变分别处在东、西方位置,形成原因还有待深入探讨{1}。

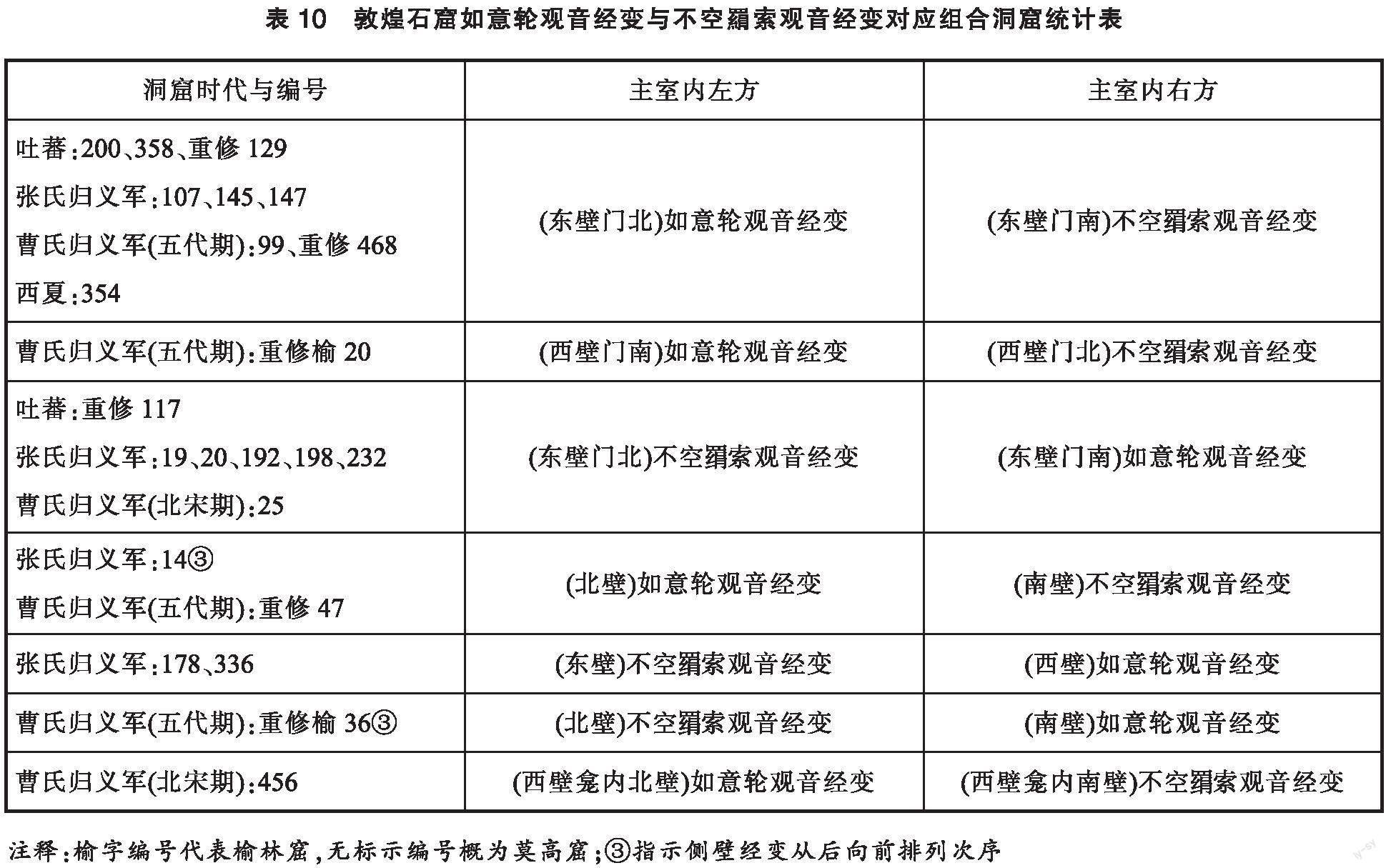

(2)如意轮观音经变与不空羂索观音经变对应组合

基于《内容总录》制作表10可知,如意轮观音经变与不空羂索观音经变对应组合洞窟23个,流行于吐蕃、归义军、西夏时期,其中近半数集中在张氏归义军时期。如意轮观音与不空羂索观音持物相对、功能近似,应是形成经变对应组合的缘由。莫高窟盛唐第148窟南北壁龛内,分别泥塑如意轮观音、不空羂索观音并绘制相关陀罗尼神咒内容,成为之后如意轮观音经变、不空羂索观音经变对应组合的先期表现。吐蕃时期及其以后,这一对经变大多表现在前壁门两侧,根本原因在于其救济众生的职能,拯救进入洞窟即道场人们的各种苦难,应是佛教徒基本诉求,适宜配置在窟门两侧。敦煌遗书记述当地地面寺院殿堂之中,也出现这一对经变配置在前壁门两侧情形{2},这种现象至少反映了敦煌一地的造像传统。

如意轮观音经变、不空羂索观音经变,在13个洞窟分别配置在主室内左、右方,另外10个洞窟二者位置相反,示意此二经变没有明确方向属性。从经典内容来看,如意轮观音经变、不空羂索观音经变的主尊,都应配置在坐东面西位置,在对应组合中则无法同时满足,于是出现各自所在左右方位置不固定的现象。

(3)其他非净土类经变之间对应组合

包括小有流行和零星存在的对应组合经变。基于《内容总录》制作表11可知,其他非净土类经变对应组合24种,组合数合计54对,分布在39个洞窟(同一洞窟重复出现者集中在莫高窟,其中第61、85、143、144、150、342窟两次出现,第138、156、454窟三次出现,第55窟四次出现)。相对较多的思益梵天问经变与大方便佛报恩经变对应组合洞窟9个,流行于归义军时期,又多集中在曹氏归义军时期。8个洞窟思益梵天问经变与大方便佛报恩经变分别配置在主室左、右壁,只有1个洞窟二者位置相反,说明二者对应组合有明确的方向性,那么在假想正方向图像设计情况下,意味着二者分别处在东、西方位置。《思益梵天问经》记述,思益梵天从东方清洁佛国来到娑婆世界释迦牟尼佛所{1},大方便佛报恩经教主释迦佛则没有方位属性,由此而言,思益梵天问经变应该配置在洞窟左壁即东方,这很可能是二者左右位置相对固定的缘由。

具有3—5例的对应组合经变,可以看做相互影响的习惯性表现,而没有受到多少重视,有些具有内在逻辑关系。包括金刚经变与大方便佛报恩经变对应组合洞窟6个,流行于盛唐、吐蕃、张氏归义军时期,又多集中在张氏归义军时期,一概大方便佛报恩经变居左壁,金刚经变居右壁。维摩诘经变与劳度叉斗圣变对应组合洞窟5个,流行于初唐、归义军时期,分别配置在左、右壁,二者均作左右对称构图应是形成对应组合的原因。千手眼观音经变与千手缽文殊经变对应组合洞窟4个,流行于归义军时期,配置在两侧壁或前壁门两侧,各自左右位置不定,兩者主尊身体形态相近应是形成对应组合的原因。天请问经变与思益梵天问经变对应组合、维摩诘经变与大方便佛报恩经变对应组合洞窟各3个,流行于归义军时期,配置在两侧壁或前壁门两侧,各自左右位置不定,主角均为天人身份应是前二者形成对应组合的缘由。天请问经变与金刚经变对应组合洞窟3个,流行于吐蕃、张氏归义军时期,配置在两侧壁,各自左右位置不定。

只有1、2例的对应组合经变,应为随机形成的组合,少有内在逻辑关系。包括楞伽经变分别与金刚经变、金光明经变、密严经变、梵网经变对应组合,维摩诘经变分别与金光明经变、思益梵天问经变对应组合,密严经变分别与金刚经变、金光明经变对应组合,佛顶尊胜陀罗尼经变分别与华严经变、观音经变、天请问经变对应组合,大方便佛报恩经变分别与天请问经变、父母恩重经变对应组合,思益梵天问经变与金光明经变对应组合,观音经变与千手眼观音经变组合,以及二法华经变之间、二观音经变之间对应组合。父母恩重经变与大方便佛报恩经变对应组合,仅有曹氏归义军北宋时期重修第449窟1例,二者形成知恩、报恩的逻辑关系,与大足宝顶山大佛湾南宋摩崖浮雕同一经变组合反映思想一致,关联宋代倡导孝行的社会思潮。

此外,莫高窟曹氏归义军北宋期重修第76窟,左右壁对应配置十一面千手观音经变、千手眼观音经变,系同种经变的变异对应组合关系。

3. 净土类经变与非净土类经变对应组合

净土类经变与非净土类经变对应组合一概分布在莫高窟。净土类经变有弥勒经变、西方净土经变(包括阿弥陀经变、观无量寿经变),对应的非净土经变种类多样。统计有12种对应组合关系,合计组合数43对,分布在42个洞窟,以吐蕃和归义军时期实例为多,可以分为两种情形。

(1)西方净土经变与非净土类经变对应组合

基于《内容总录》制作表12可知,西方净土经变与非净土类经变对应组合6种,合计组合数8对,分布在8个洞窟中。在5个初盛唐时期洞窟中,阿弥陀经变、观无量寿经变分别与维摩诘经变对应组合洞窟各1个,观无量寿经变与佛顶尊胜陀罗尼经变对应组合洞窟2个,观无量寿经变与观音经变对应组合洞窟1个。这些对应组合含盖当时流行的、基本的经变种类,是兼顾西方净土信仰并注重维摩诘经、法华经义理而选择的结果。观无量寿经变与大方便佛报恩经变对应组合洞窟2个,流行于吐蕃、张氏归义军时期,反映了当时注重西方净土信仰和报恩思想的情况。观无量寿经变与天请问经变对应组合洞窟1个,应是随意形成的组合关系。

(2)弥勒经变与非净土类经变对应组合

吐蕃时期及其以后,药师经变与西方净土经变,尤其与观无量寿经变形成稳定的对应组合关系,初盛唐时期与西方净土经变对应组合的弥勒经变被闲置下来,信众喜闻乐见的此种经变便寻找其他经变对应组合。基于《内容总录》制作表13可知,弥勒经变与非净土类经变对应组合6种,合计35对,分布在34个洞窟(第55窟两次出现),其中31对配置在两侧壁,4对配置在覆斗顶前后披,主要流行于吐蕃、归义军时期。

弥勒经变与天请问经变对应组合洞窟多达21个,率先出现在莫高窟盛唐之末第148窟,之后流行开来,成为具有较高认可度的经变组合。如前所述,被赋予东方属性的弥勒经变,在以假想正方向理念设计的洞窟中本应配置在左壁,而在弥勒经变与天请问经变对应组合之中,弥勒经变配置在洞窟左壁者5个、右壁者15个,表明在这种组合中弥勒经变不具有方位属性。敦煌石窟弥勒经变多为弥勒上生、下生经混合表现,《弥勒菩萨上生兜率天经》记述弥勒菩萨成为兜率天之主,《天请问经》笼统地记述“时有一天”,二经主角均为天人,可能是二者形成对应组合的重要原因{1}。

弥勒经变与金刚经变对应组合洞窟5个,与大方便佛报恩经变对应组合洞窟4个,与楞伽经变对应组合洞窟3个,弥勒经变分别与金光明经变、父母恩重经变对应组合洞窟各有1个,这些组合难以看出其中有何内在联系,随机形成的可能性较大。

三 洞窟主室经变画整体组合情况

洞窟主室各壁面经变整体组合,能够反映洞窟总体设计思想,成为考察敦煌石窟经变发展规律和面貌的又一重要着眼点。前述主室经变对应组合分析,为揭示整体组合逻辑关系提供了前提和可能。初盛唐时期经变基本表现在两侧壁,表现在前壁、窟顶者不多,吐蕃、归义军时期经变,一方面在两侧壁由通壁式发展出二、三、四、五列式,另一方面表现在前壁者大幅度增加,一些洞窟还表现在后壁及窟顶,在同一洞窟尽可能表现更多种类经变,成为敦煌石窟发展总体趋势。由于主室经变在不同时期洞窟,以及同一时期不同洞窟分布存在很大差异,不能一概而论。大体可以分为两侧壁经变组合、前后壁与窟顶各自经变组合、四壁与窟顶经变组合三种情况考察。

1. 两侧壁经变组合

在涉及经变画所有洞窟之中,主室两侧壁都是经变集中分布区域,其组合与经变布局联系在一起,可以分为通壁式、二列式、三列式、四列式、五列式。

(1)通壁式经变组合

合计63个洞窟。依据经变组合内容差异,可以细分为净土类经变组合、其他经变组合两种情况。其一,净土类经变组合。基于《内容总录》制作表14可知,主室两侧壁净土类经变组合洞窟42个,为其他类经变组合的近2倍之多,而且贯穿全时间段,系通壁式经变洞窟中最流行的形式,成为最符合时人意愿且简洁、实用的组合。净土类经变组合包括4种基本形式,其中弥勒经变与阿弥陀经变或观无量寿经变组合主要流行于初唐、盛唐、吐蕃时期,药师经变与阿弥陀经变或观无量寿经变组合主要流行于吐蕃、张氏归义军、曹氏归义军、西夏时期,两者重叠于吐蕃时期。另有二阿弥陀经变、二观无量寿经变组合2种特殊形式。

其二,其他经变组合。基于《内容总录》制作表15可知,主室两侧壁其他经变组合洞窟22个,涉及各个时间段,又可细分为两种情况:一者,某净土经变与某非净土经变组合洞窟9个,主要流行于初唐至张氏归义军时期。净土经变有弥勒经变、阿弥陀经变、观无量寿经变,非净土经变有维摩诘经变、法华经变、大方便佛报恩经变等,反映了修行者试图践行菩萨行思想并将来往生净土世界的愿望。二者,非净土类经变之间组合洞窟13个,主要流行于张氏归义军、曹氏归义军时期。维摩诘经变与劳度叉斗圣变组合数量最多,有較强装饰性意味。如意轮观音经变与不空羂索观音经变组合数量较多,连同千手眼观音经变与千手缽文殊经变组合,侧重于救济众生,关注佛教徒的现实生活。

由上可知,在通壁式经变洞窟中,两侧壁同时配置净土经变者约占2/3,单侧壁配置净土经变者占1/7,两者相加约占4/5,可以说净土经变成为通壁式布局洞窟的主要表现内容。

(2)二列式经变组合

就两侧壁二列式经变而言,第一列邻近后壁主尊,相对于第二列显得重要。基于《内容总录》制作表16可知,有25个洞窟实例,流行于吐蕃至西夏时期。其中,含药师经变与观无量寿经变对应组合洞窟14个,主要流行于吐蕃、张氏归义军时期,含药师经变与阿弥陀经变对应组合洞窟11个,主要流行于张氏归义军、曹氏归义军时期,这两种组合大多配置在第一列,应为重点表现对象,被24个洞窟选择。在另一列组合中,含弥勒经变分别与天请问经变、金刚经变、大方便佛报恩经变对应组合洞窟14个。表明在二列式经变洞窟中,净土经变依然受到高度重视。另有法华经变与华严经变对应组合、天请问经变与大方便佛报恩经变对应组合、金刚经变与大方便佛报恩经变对应组合洞窟各2个,以及其他非净土类经变之间组合洞窟5个,说明在二列式经变洞窟中非净土类经变逐渐受到重视。

(3)三列式经变组合

就两侧壁三列式经变而言,中间第二列显得重要,第一列次之,第三列再次之。基于《内容总录》制作表17可知,有13个洞窟实例,流行于吐蕃、归义军时期。第二列比较稳定,包括药师经变与观无量寿经变对应组合洞窟6个,主要流行于吐蕃、张氏归义军时期,药师经变与阿弥陀经变对应组合洞窟4个,流行于张氏归义军、曹氏归义军时期,二者前后相续,应为重点表现对象{1}。第一列法华经变与华严经变对应组合洞窟6个,第三列弥勒经变与天请问经变对应组合洞窟6个,主要流行于吐蕃、张氏归义军时期,其余不稳定。

(4)四列、五列式经变组合

两侧壁四列式、五列式经变洞窟集中分布在莫高窟。就四列式经变而言,中间第二、第三列显得重要,第一列次之,第四列再次之。五列式经变则中间第三列显得重要,第二、四列次之,第一列再次之,第五列末后。基于《内容总录》制作表18可知,有6个洞窟实例,流行于张氏归义军、曹氏归义军时期。在4个四列式经变洞窟中,以药师经变与阿弥陀经变对应组合、法华经变与华严经变对应组合分别为第二、第三列者2例,以思益梵天问经变与大方便佛报恩经变对应组合、药师经变与观无量寿经变对应组合分别为第二、第三列者2例。在2个五列式经变洞窟中,均以药师经变与阿弥陀经变对应组合为第三列,以法华经变与华严经变对应组合为第四列,其余不稳定。无论四列、五列式经变,在注重净土信仰的同时均强调上求菩提菩萨行思想。

2. 前后壁与窟顶各自经变组合

与主室两侧壁普遍配置经变的情况不同,前壁、后壁、窟顶配置经变洞窟相对有限,而这种洞窟经变种类显著增加。

(1)前壁经变组合

前壁经变通常在门两侧对称配置。基于《内容总录》制作表19可知,有32个洞窟实例,初盛唐零星出现,流行于吐蕃、归义军时期,张氏归义军时期近总数之半。前壁经变组合已知有12种,约半数为如意轮观音经变与不空羂索观音经变对应组合,这对经变大多配置在主室前壁门两侧,用于为进入洞窟即道场信众祈福禳灾,救济人们种种苦难,功能十分明确。其余组合多出现一次,少数出现二三次,多为移植两侧壁流行的对应组合经变。

有些洞窟前壁门上方也配置经变,诸如吐蕃时期第158窟前壁门两侧配置思益梵天问经变与金光明经变,门上方配置如意轮观音经变,张氏归义军时期第141窟前壁门两侧两侧配置天请问经变与思益梵天问经变,门上方配置不空羂索观音经变,意在增强救济众生的职能。张氏归义军时期第232窟前壁门两侧配置如意轮观音经变与不空羂索观音经变对应组合,门上方配置千手眼观音经变,加强了救济众生的功能。张氏归义军时期重修第150窟前壁门两侧配置药师经变与阿弥陀经变对应组合,门上方配置弥勒经变,加强了净土信仰内涵。

(2)后壁经变

敦煌石窟少许洞窟主室后壁没有开龛造像,而是绘制经变。基于《内容总录》制作表20可知,凡有10个洞窟,均通壁绘制某一种经变,张氏归义军时期出现,主要流行于曹氏归义军时期。其中7个洞窟均为劳度叉斗圣变,占总数大半,代表正义终究战胜邪恶,护国安民意味浓厚。此外,莫高窟北宋重修第456窟后壁龛内,中央配置千手眼观音经变,左右侧分别配置如意轮观音经变、不空羂索观音经变,似乎受到前述张氏归义军时期第232窟前壁同种组合图像影响,救济众生成为此窟主题思想。

莫高窟张氏归义军时期第85窟、曹氏归义军五代时期第98窟及北宋时期第55窟,后壁劳度叉斗圣变下方均配置屏风式贤愚经故事图像,三者有明确传承发展关系。

(3)窟顶经变组合

莫高窟少许唐宋洞窟覆斗顶四披出现经变。基于《内容总录》制作表21可知,有12个洞窟,主要流行于归义军时期。其中盛唐、吐蕃时期3个洞窟四披经变与一般图像混合排列,主要配置法华经变,兼顾弥勒经变、阿弥陀经变。张氏归义军时期第85窟、曹氏归义军北宋时期第55窟,窟顶左右披分别配置华严经变、法华经变,前后披分别配置楞伽经变、弥勒经变,有明确的规律可寻,显然受到两侧壁同种对应组合经变影响。其余张氏归义军、曹氏归义军时期诸窟,主要流行华严经变或弥勒经变,无规律可寻。

3. 四壁与窟顶经变组合

据《内容总录》制作表22可知,两侧壁与前壁同时配置经变洞窟28个,比较集中在吐蕃、张氏归义军时期,而两侧壁与后壁同时配置经变洞窟10个,两侧壁与窟顶同时配置经变洞窟12个,此二者比较集中在曹氏归义军时期。主室四壁与窟顶同时配置经变者只有张氏归义军时期第85窟、曹氏归义军北宋时期第55窟。

如前所述,选择弥勒经变分别与阿弥陀经变、观无量寿经变对应组合,药师经变分别与阿弥陀经变、观无量寿经变对应组合,以及二阿弥陀经变或二观无量寿经变对应组合之一的洞窟达93个,成为多数洞窟的首选对象。两侧壁经变通壁式布局洞窟中,在选择前4种对应组合中某一种的情况下,连同洞窟后壁龛内泥塑主尊多为释迦佛情况一并考虑,分别形成释迦佛与经变主尊弥勒佛、阿弥陀佛组合,以及释迦佛与经变主尊药师佛、阿弥陀佛组合。在两侧壁经变多列式布局洞窟中,经常选择前4种对应组合中某一种,往往再选择弥勒经变与某一非净土类经变对应组合,各经变主尊形成药师佛、阿弥陀佛、弥勒佛组合,如果再考虑后壁龛内泥塑主尊多为释迦佛情况,则形成四佛组合。这些组合关系,恰如中原北方和四川地区唐宋时期广为流行的三佛、四佛组合,系净土信仰大流行的产物,一方面反映了娑婆世界众生将来往生净土世界的强烈愿望,另一方面反映了人们追求齐全,而不在意重叠净土世界的意识和心态[5]。

基于表16、17、18、19、20、21可知,在两侧壁经变多列式布局洞窟中,除选择药师经变与阿弥陀经变或观无量寿经变对应组合,以及弥勒经变与某非净土类经变对应组合者外,往往在两侧壁或窟顶配置一对上求菩提类经变之间对应组合,其中法华经变与华严经变对应组合、思益梵天问经变与大方便佛报恩经变对应组合出现频率较高。不少洞窟同时在前壁配置如意轮观音经变与不空羂索观音经变对应组合等,少数洞窟又在后壁配置劳度叉斗圣变。这些石窟寺院经变与当时敦煌地面寺院壁画设置情况相仿{1},实际反映了敦煌寺院的整体情况。随着经变种类增多,含盖越来越多的佛教思想和信仰内涵,使得洞窟即道场的功能日益强大。

总体而言,敦煌石窟主室经变反映了以净土信仰为主,上求菩提思想为辅,将下化众生思想作为必要补充的设计逻辑。石窟成为教化、救济众生,使之将来往生净土世界的说法道场。

附记:本稿孕育多年而未落笔,今藉由《敦煌研究》创刊40周年机缘赶写所成,惶恐文章之粗糙和疏漏,还望敦煌研究饱学之士不吝赐教。清华大学艺术史论系王德路博士给予大力帮助,陈秀慧博士提供资料,谨致谢忱。

参考文献:

[1]Paul Pelliot. Les Grottes de Touen-Houang(Volume 1-6)[M]. Paris:Librairie Paul Geuthner,1920-1924.

[2]松本荣一. 燉煌畫の研究[M]. 東京:東方文化學院東京研究所,1937.

[3]敦煌文物研究所. 中国石窟:敦煌莫高窟(1-5)[M].北京:文物出版社,東京:平凡社,1981-1987.

[4]新疆维吾尔自治区文物管理委员会,库车县文物保管所,北京大学考古系. 中国石窟:库木吐喇石窟[M].北京:文物出版社,1992:265.

[5]李静杰. 唐宋时期三佛、四佛造像分析[G]//石窟寺研究:第12辑,北京:科学出版社,2021:125-184.