来自西亚的“神圣性”象征

内容摘要:凸形雉堞在古代西亚地区一直是“神圣性”的象征。通过对莫高窟第249窟窟顶西披所绘的天宫建筑城墙上的凸形雉堞图案研究后认为,其完全模仿了西亚地区的神庙、宫殿建筑上特有的上下二方连续的凸形雉堞形式,其直接的图像来源是西亚-波斯地区。并认为这种凸形雉堞并非一种程式化的表现形式,而是承袭了其在西亚地区代表着“神圣性”的神学意涵,即表现天宫建筑的“神圣性的”。同时,结合第249窟窟顶壁画中其它具有西亚-波斯文化元素的图像,推测粟特人也可能参与了该窟的营建。

关键词:神圣性;凸形雉堞;探源

中图分类号:K879.21 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2023)04-0200-10

A Symbol of Divinity from West Asia

—On the Origin of the Convex Crenellation Image in Mogao Cave 249

ZHANG Yuanlin

(Dunhuang Academy, Dunhuang 736200, Gansu)

Abstract:The convex crenellations had remained a symbol of divinity in ancient west Asia. Through a comparative study, this paper comes to the following conclusions that, the convex crenellations on the city walls of a heavenly palace depicted in the west slope of Mogao cave 249 were completely imitations of the convex crenellations in two continuous rows, one above the other, which is unique to the palace cities and temples in west Asia, and they originated directly in west Asia-Persia; that the convex crenellations were not stylized patterns but designs that inherited the theological implication of divinity in west Asia and expressed the divinity of the heavenly buildings; and that the Sogdian people might had taken part in the construction of cave 249 if taking into account the image of west Asian-Persian cultural elements in the ceiling paintings of cave 249.

Keywords:divinity; concave crenellations; seeking the source

(Translated by WANG Pingxian)

一 問题的提出

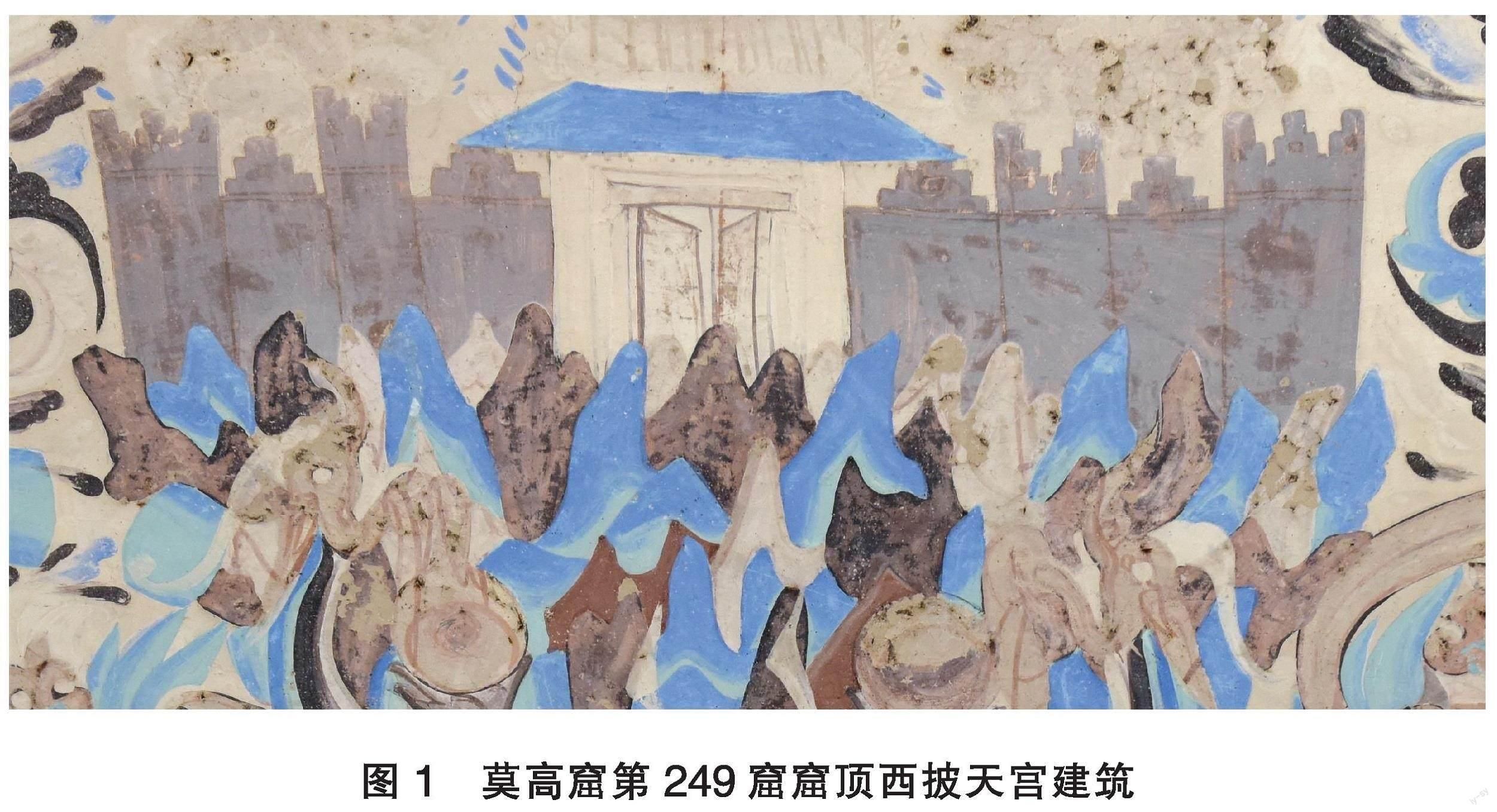

莫高窟第249窟约营建于北魏末——西魏初期,是敦煌早期石窟的代表窟之一{1}。该窟为覆斗顶型窟,窟顶四披壁画所绘的内容长期以来一直为学界所关注。对于这些内容究竟表现的是佛教主题,还是中国传统的道家升仙思想,抑或佛道融合,至今没有统一的认识。其中,对于该窟窟顶西披上部所绘的有着凸形雉堞的高大城垣建筑表达的宗教主题,有认为它是佛教帝释天所居的仞利天宫的,有认为它是弥勒菩萨所居的兜率天宫的,也有认为它代表《维摩诘经》中的东方阿閦佛净土的,更有认为它即是中国道家眼中的“天上仙界”,等等{2}。尽管如此,在众说纷纭之中有一个基本的共识,即这座城垣建筑表现的并非人间城池,而是“天国世界”(图1)。但相比于对其表达的宗教主题的研究,对于这座城垣建筑的特色及其透露出的东西文化交流信息,学界则很少关注,只有萧默先生在《敦煌建筑研究》一书做了初步的研究。他注意到,第249窟窟顶西披所绘的这座城垣建筑与稍早的北魏第257窟西壁所绘的《须摩提女请佛因缘》故事画中的城堡建筑一样,在墙体上都绘出了马面,而后来的敦煌壁画建筑则像中原地区的城垣建筑一样,很少绘出马面。因此,他认为这两个窟中的带有马面的城垣建筑反映的其实是敦煌及其周边地区的城垣建筑情况。同时,他还注意到早在公元前9世纪的西亚两河流域地区的城堡上也建有马面,故他推测也不排除古代东西方在战争技术上相互交流的可能性[1]。萧默先生的这一推测对于我们认识敦煌壁画中最早出现的这两例城垣建筑及其图像源流很有启发,遗憾的是他没有展开进一步的论述。此外,因他关注的重点是这两窟城垣建筑上的马面,故也未论及对城墙上的上下二方连续凸形雉堞。笔者注意到,像莫高窟第257、249窟这种有着上下二方连续凸形雉堞的城垣建筑更多地出现在早期西亚地区,特别用在表现神庙或国王宫殿的场合。笔者还注意到,到了波斯萨珊王朝时期,原本作为城垣建筑组成部分的这种凸形雉堞图案大量出现在是萨珊王朝王冠上并且成为王冠的标志性图案。而且从形制上看,相比于前述魏晋壁画墓和第257窟有着凸形雉堞的同类建筑,第249窟这种与西亚地区同类建筑有着更高的相似度。那么,第249窟这种有着凸形雉堞的天宫建筑的图像是否直接来自西亚呢?在外来文化以前所未有的态势涌入中国的北朝时期,在敦煌石窟出现这种有着上下二方连续凸形雉堞的建筑来表现“天国世界”或天宫建筑的情形,只是一种习惯性或程式性的表现,还是在西亚文化的影响之下的特意之举呢?更进一步,如果与第249窟出现的其它具有西亚文化背景的图像元素综合在一起考虑的话,我们可否对该窟营建者的身份有新的思考呢?

二 第249窟窟顶凸形雉堞的独特表现

第249窟窟顶西披主体为画面中央所绘的四目四臂、手擎日、月的人物以及其上的重叠山峦和山峦之上的有着凸形雉堞高大城垣建筑。如前所述,对于其表现的主题,目前学界仍有争论。不过比较主流的观点认为其表现的是阿修罗守护须弥山上的仞利天宫。这座高大的天宫建筑仅绘出正面。正中为城门,两扇门扉呈半开状。上方门阙为汉式歇山顶。如萧默先生所指出的那样,城门左右两侧对称地各画有两座马面,分别位于墙正面入转角处。马面是沿城墙平面所附筑的向外突出的墩台,因其外观狭长,如同马面,故被称为“马面”。它是一种防御性的建筑。其作用是用来消除城墙下的死角,可自上而下从三面攻击,故也被称为“敌台”。在较大的城墙上,每隔一定距离就建有一座马面。其形制一般多为方形,也有圆形的。第249窟的四座马面均为方形,而且明显高出墙体本身。除此之外,笔者以为该窟天宫建筑此前不被人关注的另一个特征,即是墙体和马面上密集地排列的凸形雉堞。雉堞,是城墙上部用作掩蔽守御者的墙体设施,又称为垛口或齿垛。中国古代城墙建筑上的雉堞多为方形或锯齿形,少见凸形,而像第249窟这样的上下二方连续凸形雉堞则更为少见。如前所述,敦煌石窟中首次出现这种上下二方连续凸形雉堞的洞窟,除了第249窟外,还有稍早的第257窟。不过,这两例城垣建筑不论在表现形式还是功用上都有所不同。首先,第257窟的城垣建筑采用俯瞰式构图绘出,不仅完整表现城垣建筑的三面墙体,其内部的建筑及人物活动亦可见(图2)。而第249窟的城垣建筑则采用仰视构图绘出,仅可见高大的正面墙体。其次,虽然二者的雉堞均采用上下二方连续凸形雉堞,但第257窟墙体上的凸形雉堞高度并不高,相互之间也有着明显的间隔,而第249窟城垣建筑上的凸形雉堞形体则明显高大,且相互间也几乎没有间隔。特别是,该窟的凸形雉堞体量高大,不仅明显超过实际建筑中墙体与雉堞的比例,而且在细节表现上也十分注意。如在表现两侧转角处马面上的凸形雉堞时,因马面是凸出墙体的,故中间的那一个绘出了完整的上下二方连续凸形雉堞,但两个拐角处的凸形雉堞只绘出了半边,以示另一半是在侧面。第三,第257窟表现的是世俗建筑,而第249窟表现的则是神圣的“天国世界”即天宫建筑。虽然在之后的敦煌其它洞窟中也可见多例有着凸形雉堞的城垣建筑,但它们与河西地区的魏晋壁画墓中了有着类似的凸形雉堞的坞堡建筑一样,也多是表现世俗人物居住或者与故事情节相关的城垣建筑(图3)。而像第249窟这样明确表现“天国世界”或天宫的则很少见[1]136-141。因此,与魏晋壁画墓和第257窟的凸形雉堞表现的程式化、写意性明显不同,第249窟的城垣建筑的绘画者是有意识地突出表现凸形雉堞。笔者注意到,这种突出表现凸形雉堞的处理手法,也常用于前述西亚地区早期神庙或王宫等“神圣性”建筑上,以及后来萨珊王朝时期的王冠上凸形雉堞装饰。

三 第249窟凸形雉堞的图像源流及其神学意涵

(一)作为“神圣性”符号的西亚神庙/宫殿建筑上的凸形雉堞

研究者们发现,在早期西亚艺术中,树木、植物的神圣性或者神祇以植物形式现身的信念,是美索不达米亚宗教最古老的教义之一。但到公元前15世纪时,能够表现这种信念的艺术形式发生了变化,大量的神庙建筑形象开始出现作为与神祗或宗教的“神圣性”相关的艺术作品中。而这些表现“神圣性”建筑的一个共同的特征就是,在建筑物顶部出现了密集排列的上下二方连续凸形雉堞。如在一件约制作于公元前15世纪的封泥印上的一座神庙建筑的塔楼和主墙体顶部就已经出现了凸形雉堞[3]。在公元前13世纪亚述图库尔帝尼努尔塔一世(前1274—前1245)所建的雄伟的伊什塔尔神庙顶部,也密集地排列着凸形雉堞[3]107,图26。又如现藏于巴黎卢浮宫的一件约制作于公元前12世纪的喀西特王朝(前16世纪—前12世纪)时期的圆筒形界石,其上的浮雕画面自上而下分为三段。上两段约占整体画面的三分之一,最下一段占据画面最大。表现的是一个以盘曲的蛇状天神及其居住的宫殿。从画面上看,不仅在表现宫殿顶部的界石肩部刻有一圈上下二方連续凸形雉堞,而且在宫殿的高高的柱子头上的也雕出这样的上下二方连续凸形雉堞。这样刻意地表现凸形雉堞,显然是以其显示蛇状天神的居住之所之“神圣不可侵犯性”[4]。同样的例子还见于亚述帝国萨尔贡二世(前742—前705)建造的雄伟的豪尔萨巴德王宫建筑中所见的塔庙建筑上。在这座王宫中建有六座神庙,在这六座神庙前就建有一座高约143英尺、上下共分七层的金字塔形塔庙,为六座神庙共有。从复原图上看,在塔庙的每一层均建有一圈带有雉堞的防护矮墙。这些防护矮墙上即建有成排的呈上下二方连续的凸形雉堞{1}。而在塔庙每层的拐角处也顺势建有凸形雉堞。这些密密麻麻的凸形雉堞十分抢眼,具有强烈的宗教神秘意味,而其原本的防御功能反而退居其次。而在亚述属国之一的乌拉尔图王国时期(公元前8—前7世纪)的一件青铜饰板残件片上,其主题图案是一位站在狮子背上的高大天神在接受信奉者礼拜的场景。在饰板方框的上缘,还保存有四个上下二方连续凸形雉堞。方框连同方框上缘的凸形雉堞即代表着这位天神的所居住的天宫(图4)。值得注意的是,这四个凸形雉堞形体较大,轮廓明显且间距很小,与第249窟的凸形雉堞的表现手法十分相近,很可能用来强调其作为天神居处之的“神圣性”。与第249窟天宫城垣类似的强调城垣建筑的马面和雉堞的表现手法也见于伊拉克尼尼微亚述时期的古城高大的北门建筑(冥界之门——注)。虽然经过现代修复,但从城门两侧保留下来的原城墙马面和密集的上下二方连续凸形雉堞来看,不论其整体结构还是的凸形雉堞,都十分相似(图5)。这些密集的凸形雉堞除了具有军事上的防御功能外,也还体现王城、王宫建筑的“神圣不可侵犯”性。与第249窟同样的上下二方连续凸形雉堞还见于尼尼微古城北宫殿一件中表现国王祭祀和出行狩猎的浮雕画面上。该浮雕制作于亚述国王巴尼巴时期(前645—前640)。在浮雕画面的最高处,有一座高大的方形纪念碑式建筑。建筑的正面雕有穹形的大门,门上浮雕表现的是亚述国王站在马车上搭弓引箭,反身射向身后扑来的狮子的场景。在建筑的正面顶部,整齐地排有一列上下二方连续凸形雉堞(图6)。与下方的狩猎场景相比,这一排凸形雉堞显得十分醒目。笔者以为,这样的处理方式也是为了强化这座纪念碑式建筑的“神圣性”。

同样,在古巴比伦王国,王权与“神权”紧密结合,“君权神授”是王权的“神圣性”和“不可挑战性”的天然保障。而当波斯帝国的缔造者居鲁士在打败巴比伦后建立了他的帝国,但在他的碑文中仍以“巴比伦国王”头衔自称,目的也是为彰显其作为“宇宙之王、四方之王”的“神圣不可挑战性”。后来的大流士一世(前522—前486)上台也称呼自己为“宇宙之王”[3]319。不仅如此,波斯帝国的神庙建筑、皇宫建筑中也大量采用古巴比伦、亚述时期同类建筑中流行的上下二方连续凸形雉堞形式,用以强化其“神圣性”。阿契美尼德帝国首都(今伊朗苏萨古城)宫殿外墙上,成排的砖砌上下二方连续凸形雉堞装饰图案,以及波斯波利斯遗址台阶两侧栏墙上,保留的大量的上下二方连续凸形雉堞,都清楚地表明:在这样的场合,它们已经从一种实际的军事防御设施转化为“神圣性”的一种代表符号了(图7)。而且,从这两个古城遗址上发现的来自其它地区的建筑材料,以及供奉者的人物形象也表明,古代西亚地区与中亚及地中海等周边地区的交通网络十分发达,人员和建筑艺术方面的交往也很频繁。正如大流士一世在苏撒古城的建筑铭文中明确记载着苏萨古城的建筑材料来自四方八面那样:“这是我在苏撒建造的宫殿。其装饰运自遥远之地……从黎巴嫩运来雪松木,亚述人将其带到巴比伦,卡里亚人和爱奥尼亚人将其从巴比伦带到苏撒。从犍陀罗和卡尔马尼运来了亚卡木材。从萨迪斯和大夏带来了金子,用在这里。这里使用的青金石和红玛脑都是从粟特运来。这里使用的绿松石来自火寻。银和铜都来自埃及。墙上的装饰来自爱奥尼亚……大流士国王说:在苏撒,我下令建造了一座辉煌的建筑,非常辉煌。”[3]319-320

也正因为这么密切的交流,西亚地区流行的神庙和宫殿建筑上的凸形雉堞及其所作为“神圣性”象征的功能也流传到了周边地区,并成为了犍陀罗佛教艺术中的小型佛塔和佛座上的装饰性组件。如犍陀罗代表性的罗里延·唐盖的佛塔覆钵上的一圈凸形雉堞和弥勒菩萨立像下方象征兜率天宫的凸形雉堞{1}。犍陀罗艺术中的在佛塔上排列一圈凸形雉堞的图像传统,也在北凉石塔上有所体现。据笔者统计,在现存的十四座北凉石塔上,包括高善穆造塔和程段儿塔这两件保存完好的石塔在内,共有五件石塔的颈部可见一圈这种上下二方连续凸形雉堞的浅浮雕带。它们一方面作为装饰,另一方面,也像前述公元前12世纪的喀西特王朝时期的那件圆筒状界石上的蛇状神灵宫殿顶部那一圈表现凸形雉堞一样,也很可能暗示着佛塔的“神圣性”。这种在佛塔或器物上用一圈凸形雉堞图案作为装饰带的同时表达“神圣性”的处理手法,还可见于日本Miho博物馆所藏的一件制作于公元前7世纪据说是亚述国王巴尼巴(前604—前562)使用过的鎏金银杯上。在杯子口沿外层也刻有一圈二方连续凸形雉堞装饰带(图8)。在作为种饰的同时,也昭示着杯子的主人作为国王的“神圣性”。

除了建筑,阿契美尼德帝国时期通过凸形雉堞强调“神圣性”的手法在现藏于土耳其伊斯坦布尔考古博物馆的三件制作于公元前6世纪的金质衣服饰片图案上也充分展露出来了。这些饰片的主体图案表现的是一对头戴王冠,人面狮身,长有双翼的斯芬克斯神正在守护着有翼日轮的场景。而在每片金饰片上缘,则密集列有五个形体高大的凸形雉堞。引人注目的是,这些凸形雉堞并不是常见的上下二方连续,而是上下三方连续凸形雉堞(图9)。可见,饰片的设计者为了突出凸形雉堞与“神圣性”之间的密切联系有意识地对其形式做了夸张性的处理。这种处理手法,与第249窟凸形雉堞的表现手法有着异曲同工之效果。

(二)作为“君权神授”象征的萨珊王上的雉堞冠

继帕提亚王朝而起的萨珊王朝时期,进一步强调王权与神权的结合。因而,在早期西亚地区神庙和宫殿建筑上作为“神圣性”代表的凸形雉堞继续在萨珊王朝时期流行。在伊朗塔克·伊·布斯坦石刻群中最大的拱形龛中的浮雕即表现萨珊王朝库思老二世(591—628)加冕的场景。在拱形龛外侧上方,即是一面高高的墙,墙的正面两侧各雕有一身手持花环的天使;在其上方,便是一排呈上下二方连续的凸形雉堞,代表着“君权神授”的寓意。不仅如此,在萨珊王朝时期,凸形雉堞图案更成为王冠上專有图案,成为 “君权神授”的标志性符号。仅从萨珊波斯时期的浮雕上的国王形象和这一时期钱币正面的国王头像来看,从萨珊王朝的创立者阿尔达希尔一世(224—241)起,几乎所有萨珊国王的皇冠上都出现过凸形雉堞图案。学术界一般也把这种装饰有凸形雉堞图案的王冠称为雉堞冠{1}。在伊朗纳克什—鲁斯坦的波斯王陵的浮雕上,我们可以看到许多头戴凸形雉堞冠的萨珊帝王形象。如表现沙普尔一世(241—272)战胜罗马皇帝瓦勒利安的浮雕上,骑在马上正在接受罗马皇帝投降的沙普尔一世即头戴球髻凸形雉堞冠(图10)。不过据研究,他在240年登基前作为摄政王时,用的是其父阿尔达希尔的飞鸟冠,在登基后则用雉堞冠。可见,在沙普尔一世的心目中,雉堞冠似乎更适合表达“王权神授”的寓意。除了浮雕外,头戴凸形雉堞冠的萨珊帝王头像更多地出现在这一时期的钱币上。如一枚为纪念阿尔达希尔接受马兹达授权时的所造的银币正面为头戴雉堞冠的国王头像,其周围的币文意为“马兹达崇拜者,伊朗的王中之王,天降的神圣的阿尔达希尔”(图11)。银币背面为祭火坛,币文为“阿尔达希尔之火”[5]。马兹达即阿胡拉·马兹达,是琐罗亚斯德教所信奉的主神。正面币文中的“天降的神圣的”字句清晰地表明了阿尔达希尔作为“伊朗的王中之王”,其地位来自“天启”和“神授”,是“神圣不可挑战的”。而其王冠上的凸形雉堞图案即是这一信息的视觉化呈现。这种币文与凸形雉堞冠组合在一起表达“君权神授”意涵的表现形式几成为萨珊期钱币上的固定模式。又如一枚沙普尔二世(309—379)时期的钱币正面为头戴球形髻凸形雉堞冠的国王头像,背面为祭火坛和两个祭司。正面的币文亦为:“王 王的沙普尔 神圣的马兹达崇拜者 神从天降的 伊朗”,其意即“马兹达崇拜者,伊朗的王中之王,天降的神圣的沙普尔”[5]229。从发现的波斯钱币看,几乎每一位萨珊国王都戴过凸形雉堞冠。当然,萨珊朝雉堞冠上的装饰也并非只有雉堞一种,而是与其它装饰组合在一起。常见的如前述球形髻凸形雉堞冠、双翼髻雉堞冠等。球形髻凸形雉堞冠的例子,除了上述沙普尔二世的银币外,最典型的例子之一见于现藏于美国大都会美术馆的不知名萨珊国王的头像(图12)。萨珊帝国的末代皇帝伊斯埃三世(632—651)也有戴双翼髻雉堞冠(图13)。

(三)粟特人纳骨器上的凸形雉堞

从考古发现看,西亚地区的这种以凸形雉堞体现“神的世界”的“神圣性”的观念,也影响到了深受波斯文化浸淫的中亚—粟特地区。在今乌兹别克斯坦撒玛尔罕文化艺术博物馆所藏的那件著名的粟特人纳骨器上即有这一影响的痕迹。这件纳骨器制作于公元6—7世纪。纳骨整体分为三角形盖子和方形瓮体两部分。在盖子的一面浮雕上,表现两个头戴日月冠的女神手持莲枝守护、供养日、月的主题[6]。其下方方形瓮体的一面浮雕中央为琐罗亚斯德教的圣火坛,火坛两侧各有一身戴面具,手执火钳夹的祭司。在纳骨器的口沿上,即是一排凸形雉堞(图14)。同样的例子,还见于俄罗斯埃尔米塔什博物馆所藏的一件出土于今塔吉克斯坦片其肯特粟特人遗址(公元7—8世纪)的纳骨器上。对于信奉琐罗亚斯德教的粟特人来讲,人死后能往生天国净土是最好的归宿。而在盛放其骨灰的纳骨器上雕出这些代表“神的世界”的“神圣性”凸形雉堞,其作用已经不仅仅是一种装饰,或许他们认为这种象征“神的世界”的标志性符号也会有助于死者的亡灵尽快往生天国净域吧?

综上所述,笔者认为,第249窟天宫城墙上密集的凸形雉堞并非一般的程式化表现,而是为了体现天宫建筑所体现天国世界的“神圣性”而有意选择的。其直接的图像源头当来自西亚地区,是西亚文化中以凸形雉堞作为神的世界的“神圣性”和人的世界的“君权神授”的标志性符号这一意涵的直接体现。如前所述,萧默先生曾注意到了第249窟天宫建筑上的马面与早期西亚地区同类建筑之间可能存在的交流关系,笔者则更进一步认为,第249窟窟顶西披所绘的这座有着马面和凸形雉堞的天宫建筑图像,无论是形制还是其表达的意涵,都与西亚地区有着更加直接的关连,当直接来自西亚。

四 余 论

虽然长期以来,学术界在围绕该窟窟顶壁画内容研究与讨论中,话题多集中在佛教主题与中国传统的道家主题的“统”与“合”上,而对于其中反映其它文化,特别是来自西亚—波斯文化的内容则较少关注。但我们知道,第249窟窟顶四披所绘的神灵形象众多、内容丰富庞杂。除了绘有佛教人物和中国传统道家的神灵瑞兽外,还绘有一些反映其它地區,特别是西亚—波斯地区文化影响的图像。如我们熟知的该窟窟顶东披所绘的翻筋斗的胡人形象、窟顶北披所绘的被视为波斯艺术典型代表之一的“反身射虎图”等等。笔者在此前的研究中,也曾以及分别对该窟西披所绘的手执风巾的风神形象和窟顶东披所绘的“天人守护莲华摩尼宝珠”图像专文进行了探讨,认为这些图像上保留了西亚—波斯文化,甚至遥远的地中海文明文化元素{1}。本文认为窟顶西披凸形雉堞图同样也是一例一例直接来自西亚-波斯地区的图像。实际上,当我们把第249窟窟顶北披所描绘的狩猎场景与中国汉晋墓室壁画和同时期的文学作品中所描绘的帝王、贵族出行狩猎的场景集中地进行联系的时候,我们同时也不应该忽略大量的西亚—波斯浮雕和金属器物描绘的同类场景,以及在这些场景中反复出现的头戴雉堞冠的国王反身射虎或狮子的画面。总之,第249窟出现的这些反映西亚文化元素的图像也在暗示我们在考虑第249窟的营造者时应该再多一种思考的维度。笔者在之前有关于手执风巾的风神形象和“天人守护莲华摩尼宝珠”图像的溯源研究及有关第285窟营造者的相关研究中提出入华粟特人参与了第285窟的营建{2}。而第249窟的上述受西亚-波斯文化影响的图像证据表明,中亚粟特人很可能也参与了第249窟的营建。

后记:本文主要观点于2023年6月11—15日在敦煌举行的“文明对话语境下的图像与艺术学术研讨会”上口头发表。

参考文献:

[1]萧默. 敦煌建筑研究[M]. 北京:机械工业出版社,2002:136-141.

[2]甘肃省博物馆. 甘肃文物菁华[M]. 北京:文物出版社,2006:208.

[3]享利·富兰克弗特. 古代东方的艺术与建筑[M]. 郝海迪,袁指挥,译. 上海:上海三联出版社,2011:图24.

[4]陈志杰. 世界古文明之旅:文明曙光的两河(亚洲区)[M]. 台北:阁林国际图书有限公司,2009:103.

[5]李铁生. 古波斯币[M]. 北京:北京出版社,2006:205.

[6]张元林. 太阳神崇拜的图像传统的延续:莫高窟第249、285窟窟顶东披“天神护佑莲华摩尼宝珠图像”探源[J]. 敦煌研究,2022(5):11-20.