杜鹏:植物基因或成为攻克癌症的钥匙

李菡丹

杜 鹏

北京大学生命科学学院研究员、北京大学-清华大学生命科学联合中心研究员

他用工匠精神雕刻绚丽的科研之花,在国际顶级期刊上唱出RNA与干细胞生物学的中国最强音。他研习最精准的技术,攻克最难啃的骨头,让植物免疫蛋白通过挽救miRNA缺陷,实现广谱抗肿瘤反应,为人类战胜癌症提供了强大武器。他用科学武装自己,从失败中寻求成功,从钻研里汲取力量,将一个个“不可能”变为“可能”。匠心深耕,潜心磨砺;以己度人,鹏飞万里。他用永不停歇的热情,展现医学工作者的责任担当。

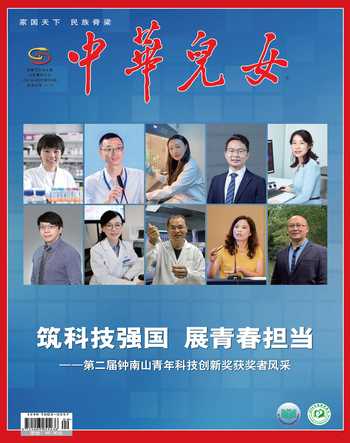

今年8月,在北京大学吕志和楼一层,记者见到了北京大学生命科学学院、生命科学联合中心青年研究员杜鹏,他刚刚获得第二届钟南山青年科技创新奖。他说:“在中国青年科技工作者协会于广州举办的发布仪式上,钟南山院士表示,创新不是简单的论文上的发现或专利发明,而是将发明发现经过实践运用于解决问题,产生经济、社会效益,才叫创新。对此,我非常赞同。本届10位获奖者的确是表现出了研究目标更明确、更加重视解决临床问题的特点。作为一名青年研究员,我深知党和国家对青年的期望和重托。接下来,我会牢记习近平总书记嘱托,珍惜新时代的机遇,把个人梦想融入家国梦想,把青春献给祖国,勇做时代的弄潮儿。”

杜鹏生于1983年,山东莱芜人。“我从小生长在农村,父母都是农民,虽然我是家中的独生子,但是从小也吃了很多苦,老实厚道的父母教会我无论做什么事,都要踏实肯干,坚持、努力就会有收获。”

2002年,杜鹏以623分的高考成绩考入山东师范大学生物学系。他微笑着说:“其实,我当时报考的第一志愿是武汉大学应用物理专业,结果以5分之差落榜,被调剂到山东师范大学,生物学专业也是调剂的。所以从事生物学研究是阴差阳错的结果。”

走进大学的校门,杜鹏也曾面临迷茫和困惑。不过,他很快就适应了大学生活。每天穿梭在宿舍、教室、食堂之间,随着学习的不断深入,他对生物学越来越感兴趣。回想自己走过的求学路,他觉得本科阶段的自我成长更迅速,对自己的认知和定位也是从那时开始的。

提起大学时期对他影响最大的一件事,杜鹏回忆起大学二年级,为了准备全国计算机二级考试,他在暑假放假前从学校图书馆借了一本关于计算机C语言的书,带回家学习。

“当时家里经济不富裕,没有计算机,也就没法在计算机上练习。所以并没有真的认为自己可以看懂这本书。而一开始也确实完全不懂书里的内容,只是抱着读着玩的心态,坚持每天都看一些。但是就这样硬着头皮看到七八十页的时候,我突然一下子明白了编程语言的基本逻辑,而后面的内容也就水到渠成都能看懂了。等开学后,我也顺利地通过了考试。这是一件很小的事,但是对我的触动却是极为巨大的。我突然意识到,很多以前我认为自己无法实现和不可触及的事,其实可能只是在自己吓唬自己,让自己失去了尝试的勇气。只要我们敢于尝试,努力坚持,任何目标都有希望实现。”杜鹏坦言,从那时起,他就没有再对任何事情害怕过、犯过难。

之后,杜鹏悄悄地给自己定了一个“小目标”,那就是考北京大学的研究生。在这之前,山东师范大学生物学系曾经有两名学生考上北京大学的研究生,他的目标是成为第三个。“我当时的想法很简单,给自己加一点压,拼一次,如果考上更好,考不上就找工作。”他无所畏惧,奋勇拼搏,只为不给青春留下遗憾。

假期里,杜鹏开始很少回家,他一边做家教,一边读英文版专业书籍。“做家教其实也挺辛苦,风雨不误,即便下大雨我也会去,都是骑自行车去,很锻炼自己的意志力。看英文版专业书籍,开始也很难,有很多我不会的单词,我就一个单词一个单词地查字典,认真做笔记,慢慢地我就能看懂了。后来,很多专业课的期末考试,我已经可以用英语答卷。包括北大研究生考试的两门专业课,我都是用英语回答的。”

就这样,杜鹏一步一步离自己的“小目标”越来越近,在2006年考上了北京大学,在生命科学学院攻读硕士和博士学位。

从2006年到2012年,杜鹏在北京大学生命科学学院先后攻读硕士和博士学位,期间曾在美国加州大学河滨分校做过访问学者。2012年博士毕业后,他到美国哈佛大学医学院/波士顿儿童医院从事博士后研究,直至2018年9月。

在异国他乡的那几年,杜鹏一直很努力地学习、做实验、练口语,每天都在实验室里,不敢有丝毫懈怠。他直言:“我既然走出去,就是要好好学习的,学成后归来报效祖国。”

2018年9月,杜鹏毅然回国,担任北京大学生命科学学院、北京大学-清華大学生命科学联合中心研究员,主要从事干细胞和转化医学中RNA生物学相关研究,同时致力于在动物细胞中重组植物或微生物中特异的RNA调控通路,并研究其潜在的转化医学的应用价值。

据介绍,杜鹏以独立及共同通讯作者分别在Cell(2021,2022,2023),Nature(2021)和Cell Stem Cell(2022) 杂志上发表论文,并获得国家杰出青年科学基金、海外高层次人才项目(青年)、基金委原创探索计划项目、科技部国家重点研发计划及颠覆性技术创新项目的支持和资助;入选首届“亚洲青年科学家基金项目”;曾获顾孝诚讲座奖、中国干细胞协会卓越青年研究员奖、中源协和突破创新奖、勃林格殷格翰青年研究员奖等荣誉。

杜鹏介绍,他的课题组主要从事干细胞和转化医学中RNA生物学相关研究。其研究团队首次通过剪接体抑制,实现了一种新型全能性胚胎干细胞(TBLCs)的稳定体外培养。这些细胞在分子和功能上与体内的2-和4-细胞胚胎相当,并具有最高的发育潜力(Cell,2021),为转化医学提供了高质量的“种子细胞”,具有广阔的临床应用前景。同时,他们在哺乳动物中进行基于RNA的跨物种基因工程改造,并进一步探索相关的生物医学应用;利用植物源免疫蛋白RDR1,通过修复有缺陷的miRNA通路来实现广谱的抗肿瘤反应(Cell,2022),首次提出了跨物种基因治疗肿瘤的新思路和新策略。这揭示了一种新颖的全局miRNA剂量调控机制,该机制由可选择性转录激活控制,通过相分离聚集Microprocessor复合物来决定胚胎胚层的特化(Nature,2021)。

“我們通过mRNA剪接的抑制,实现了全能性干细胞的捕获和培养。利用RNA剪接的抑制实现了多能性胚胎干细胞到全能性的重编程,并首次开发了具有最高分化潜能的全能性干细胞稳定培养技术。这一项研究改变了人们对于RNA剪切这一基本生物学过程在细胞命运决定中功能的认识;首次提出了通过改变RNA相关通路捕获和培养胚胎干细胞的新型策略,是干细胞培养和捕获技术的重要理论突破。该研究成果发表在Cell杂志。”杜鹏说。

而提到跨物种基因工程广谱低毒抗肿瘤药物研发,杜鹏说:“肿瘤是人类健康的重要威胁,也是人类致死率最高的疾病之一。利用跨物种基因工程技术,通过植物免疫蛋白RDR1,首次开发了对肿瘤细胞中普遍存在的有缺陷的miRNA的编辑和修复技术,恢复了miRNA的整体表达水平,从而实现了对多种不同肿瘤细胞生长的广谱抑制。该技术在动物原有免疫基础上,构建新型的分子水平免疫,开发了肿瘤治疗的新策略和新思路,有望最终开发一款广谱低毒的原创抗肿瘤药物。该研究成果发表在Cell杂志,并已申请国家发明专利两项、PCT专利一项。”

作为实验室的带头人、博士生导师,杜鹏对学生们的要求也非常严格。他的实验室有博士后10名,博士生14名,培养博士毕业生8名,其中2人获得北京市优秀毕业生,1人获得吴瑞奖学金,2人获得北京大学优秀博士论文奖,多人获得北京大学优秀毕业生、国家奖学金等。多名博士后获得博士后面上项目资助。实验室同时提供了良好的平台给本科生进行毕业设计及科研训练。至今共有10余名北大及外校的本科生在实验室完成了或者进行毕业设计,超过15名本科生在实验室进行或者完成了科研训练。

在学生们眼里,杜鹏是一位非常负责任的老师,能够严谨对待每一个课题,同时对许多领域的研究进展都有广泛的了解和独到的看法,在课题开展过程中能给大家很多建议。

在采访中,博士后吕学晖坦言杜老师对他的帮助极大,“在课题推进的过程中,我常常经历大小的失败,难免沮丧,每到这时,杜老师都会和我一起分析原因,探讨可能的方向,经常聊完以后,我又重新对课题充满了信心。”他觉得在文章最终整理过程中,杜老师对于文章的总结把握,关键创新点的提出,都能看出杜老师严谨的科研思维,以及对于重要科学问题的敏感性。

除了科研以外,杜鹏还从为学生着想的角度给出一些未来发展的建议,让学生们避免走弯路。他说:“我经常告诉学生要多花一点时间在实验室,不仅是做实验项目、搞课题研究,实验室里的学长学姐们会给你很多建议,让你少走弯路。”

博士生彭金山称,杜老师对科研很严谨,经常鼓励学生多探索、多尝试,不要拘泥在文献中已有的框架里。同时,他会针对大方向给学生提出指导和建议,学生遇到问题,杜老师也会从多方面提出自己的看法,往往都切中要害,“这一点,我很佩服他”。

准备毕业设计的学生贾义国说:“一年前,我怀着忐忑的心情来到杜老师的实验室,还记得第一次与杜老师交流,他耐心地给我分享了他对科研的理解,告诉我做好科研需要具备的基本品质,这让我一开始便有了一个端正的态度。他强调‘我们是合作者,课题的开展需要我们共同的努力’‘平时对实验和数据的严谨,将会让你在发表成果时更加顺利’‘不要总是把自己当成新生,从一开始就要严格要求自己’……刚开始,我总因为实验设计不够完整而浪费很多时间,杜老师及时指出了我在这方面的不足,我正在不断学习和改正的过程中。”

令贾义国最感激的是杜老师对他的鼓励和信任,让他参与有较高难度的新课题,鼓励他开展具有一定挑战的实验,肯定了他完成的一部分工作,让他对科研有了更高的信心和热情。

杜鹏透露,为了推进和拓宽跨物种基因工程的项目,接下来,实验室团队将致力于研究成果的转化、实践应用,争取在临床上有更好的突破。

责任编辑 王碧清