霍山入“镇”与唐前期政治

赵李菲 向晋卫

作为现今公认的“五大镇山”之一,霍山历史悠久,文化底蕴丰厚。早年常乐曾作《中镇霍山考辨》①常乐:《中镇霍山考辨》,《晋阳学刊》2001年第5期。一文,简要论证了霍山确有中镇地位,在此基础上,近年关于霍山的研究成果日渐丰富。许芳的《中镇霍山信仰研究》②许芳:《中镇霍山信仰研究》,山西师范大学硕士学位论文,2018年。是对霍山信仰的总体研究,篇幅相对较长,内容丰富,文中梳理了霍山信仰的发展历程,从官方祭祀和民间信仰两个角度展示了霍山信仰的基本面貌,并探讨了霍山信仰的功能及影响,为霍山研究的深化奠定了基础。柯增玮的《唐代霍山的官方祭祀与民间信仰》③柯增玮:《唐代霍山的官方祭祀与民间信仰》,《乾陵文化研究》,2019年,第181-188页。一文内容更为细致具体,研究范围仅限于唐代,与本文同样关注霍山在隋唐镇山体系中的地位演变,但本文将进一步聚焦唐前期,在梳理过程的基础上探究变迁的动因。台湾地区学者蔡宗宪的《唐代霍山的神话与祭祀——兼论霍山中镇地位的确立》④蔡宗宪:《唐代霍山的神话与祭祀——兼论霍山中镇地位的确立》,《政治大学历史学报》2017年第47期。探讨了李渊起兵之时霍山神指路的神异传说,并且对霍山中镇地位确立的时间提出了自己的看法,从山岳祭祀仪制的角度分析了霍山受重视的原因。此外,关于全国镇山祭祀格局的研究对于理解霍山地位的变迁也多有助益。如王元林、张目的《国家祭祀体系下的镇山格局考略》①王元林、张目:《国家祭祀体系下的镇山格局考略》,《社会科学辑刊》2011年第1期。梳理了由多镇山、四镇山到五大镇山的演变过程②在张目的《古代国家镇山祭祀格局初探》(暨南大学硕士学位论文,2012年)中将这一过程展示得更为详细,并且增加了道教、地方社会与镇山祭祀的相关内容。,进一步强调了镇山祭祀的政治意义,其中对于各大镇山地位变迁的动因分析对本文启示良多。另有牛敬飞所著《古代五岳祭祀演变考论》③牛敬飞:《古代五岳祭祀演变考论》,北京:中华书局,2020年。虽是研究岳山,但其中诸多创见对镇山研究也颇多启发。从以上内容来看目前学界关于霍山和镇山体系的研究还相对较为浅显,对霍山的历史地位认识不足,尚可进一步深入。本文即是尝试性地对霍山历史的重要片段进行深入探讨,不当之处,敬请方家指教批评。

一、霍山入“五镇”的时间

在霍山历史发展的进程中,成为“五镇”之一无疑是最关键的一步,这也是理解霍山相关问题的重要基础。然由于史料所限,现今所能看到的文献记载中对霍山初入“五镇”的时间记载并不明朗,目前的研究成果对此也没有明确的定论,因此对这一问题的探讨有必要继续深入。

隋代官方所确立的“四大镇山”并不包括霍山在内,霍山之于“五镇”体系是后来者。换句话说,探讨霍山入“五镇”的时间其实也是在探讨“五镇”格局的开端。在关于整个镇山格局的研究中,“四镇”向“五镇”格局的转变通常是关注的重点。王元林、张目的《国家祭祀体系下的镇山格局考略》一文是其中的典型代表。尽管该文在“五镇”格局形成时间的认识上与笔者观点有所不同,但是它对于镇山研究的重要意义和参考价值仍不容忽视。这篇文章认为唐玄宗天宝年间的分封只是霍山向“五镇”格局迈出的关键一步,直到宋初霍山才算真正加入了“五镇”。理由主要是“在整个唐代以至五代的历史记载中都没有出现‘中镇’或‘五镇’的提法。”④王元林、张目:《国家祭祀体系下的镇山格局考略》,《社会科学辑刊》2011年第1期。该文中进一步指出“五方镇山的说法最早现于《文献通考》中:‘乾德六年(968),有司言祠官所奉止四岳,今按祭典请祭,……东镇沂山于沂州、南镇会稽山于越州、西镇吴山于陇州、中镇霍山于晋州,……北镇医巫闾山在营州界,未行祭享。从之。’乾德以后出现的历史记载和仪礼规定中都延续了五镇的说法。”⑤王元林、张目:《国家祭祀体系下的镇山格局考略》,《社会科学辑刊》2011年第1期。笔者认为这一观点或许值得商榷。

首先唐代应当已有“五镇”及“中镇”的提法。成书于唐贞元九年(793)的《大唐郊祀录》中就曾载“案《开元礼》唯祭四镇,山悉无封公之号。天宝十载,诏封霍山为应圣公,为五镇焉。”⑥(唐)王泾:《大唐郊祀录》卷8《祭岳镇海渎》,《续修四库全书》第821 册,上海:上海古籍出版社,2002 年影印本,第328-329页。此书由宪宗时的太常博士王泾所撰,太常掌礼乐郊庙社稷事宜,故《大唐郊祀录》应当具有一定的专业性和官方背景,该条史料足以说明唐人已有五镇之说。唐昭宗时著名道士杜光庭所撰之《洞天福地岳渎名山记》记载:“中镇霍山,应圣公,在晋州……并天宝十载(751)封。”⑦(唐)杜光庭著,王纯五译注:《洞天福地岳渎名山记全译》,贵阳:贵州人民出版社,1999年,第37-38页。可见“中镇”的提法在唐代也已有之,并在一定程度上流传。总之,“五镇”和“中镇”的说法最早都不是源自宋代。

其次,这篇文章中指出“迟至宋朝初年对镇山的祭祀还以四镇山为标准,《玉海》载:‘本朝建隆二年(961)修北岳庙,……六年(965)诏祭四镇,准开元礼,……八月修霍山庙。’”①王元林、张目:《国家祭祀体系下的镇山格局考略》,《社会科学辑刊》2011年第1期。对此,《玉海》原文的完整记载应当是:“本朝建隆二年,七月七日修北岳庙,八月六日修西岳庙,四年四月四日以湖南平,命李昉祭南岳。乾德四年,重制五岳祠衣冠,六年四月七日诏祭四镇,准开元礼。”②(宋)王应麟辑:《玉海》卷102《郊祀》,南京:江苏古籍出版社,1988年影印本,第1878-1879页。显然,这里的“六年诏祭四镇,准开元礼”一句指的应当是乾德六年,而非建隆六年(“建隆”年号总计行用三年十一个月,无“建隆六年”之说)。乾德六年是公元968年,该文中将之误认为“建隆六年”,故而错标为965年,也因此没有注意到《玉海》所载与《文献通考》的矛盾之处。《玉海》载乾德六年(968)所祭“四镇”依照《大唐开元礼》,即东镇沂山、南镇会稽山、西镇吴山、北镇医巫闾山,而上文引《文献通考》载乾德六年(968)所祭为东镇沂山、南镇会稽山、西镇吴山、中镇霍山,北镇医巫闾山因不在营州界未行祭享。那么到底何者为是呢?《宋史·太祖本纪》中不载此事,《续资治通鉴长编》③(宋)李焘,上海师大古籍所、华东师大古籍所点校:《续资治通鉴长编》卷9,太祖开宝元年,北京:中华书局,2004年,第209页。中所记同《文献通考》,明代章潢《图书编》④(明)章潢:《图书编》第5册,上海:上海古籍出版社,1992年,第213-214页。中也同《文献通考》,清代《续通典》⑤(清)《续通典》卷50《礼六》,杭州:浙江古籍出版社,1988年影印本,第1427页。中记载的也是乾德六年(968)祭祀包括中镇霍山在内,清雍正时期的所修《山西通志》中也载“宋乾德六年,祭中镇霍山于晋州”⑥雍正《山西通志》卷18《山川》,《中国地方志集成·省志辑·山西》第3册,南京:凤凰出版社,2011年,第376页。。概之,在笔者所查阅到的史料中,基本都与《文献通考》所记保持一致,乾德六年(968)的山岳祭祀中就已包括中镇霍山在内,只是北镇因特殊原因暂时无法亲祭,但这不影响关于乾德六年(968)已经形成“五镇”格局的判断。若是再往前推,自建隆元年(960)宋朝建立至乾德六年(968)这段时期内只有宋政权官方祭祀岳山及修建岳山庙的相关记载,没有镇山祭祀相关内容。所以“宋初镇山祭祀仍以四镇为标准”的结论或许很大程度上是不能成立的,将“五镇”格局的形成置于宋初,实质上是大大推后了“五镇”形成的时间。

关于霍山的专门研究通常会对霍山历史进行线性梳理,在镇山体系的变迁中探究霍山信仰的发展,分阶段论述其信仰概况。一般将隋代之前归为“四镇”时期⑦也有学者对此表示反对。牛敬飞在《古代五岳祭祀演变考论》中指出,“隋实有五镇”,隋以四方镇山与冀州镇霍山并立,霍山之地位有尊于四镇之可能而绝不因未加“中”字礼秩次于诸镇。“中镇”名号的晚出并不影响其在隋唐之际的镇山本质(参见牛敬飞《古代五岳祭祀演变考论》,北京:中华书局,2020年,第132页)。隋代的霍山确实与四镇地位不相上下,从隋代山岳祭祀系统整合的思路和霍山所享有的祭祀仪制等实际待遇看,霍山与其他四镇并立,似已有“五镇”之实。但是在我们今天所探讨的“中镇”霍山相关问题中,“五镇”名号的重要性丝毫不亚于“五镇”之实。因为无论是“五镇”还是“中镇”都是祭祀体系语境下的产物,而祭祀本身就是一种以信仰为名、通过强化符号秩序以服务于现实政治的活动,名号是祭祀活动最重要的表征。因此忽略名号,将霍山入“五镇”的时间上延至隋朝,不太妥当。从霍山自身的历史进程来看,“五镇”和“中镇”之名的出现更能代表其地位的突破上升。,唐至宋是“过渡期”,宋及以后是“五镇”时期。如许芳的《中镇霍山信仰研究》一文,是目前所见唯一一篇专以霍山信仰为研究对象的学位论文,但其中并未探讨“五镇”何时形成,“中镇”出于何时之类的问题,只是将之笼统地置于整个唐宋“过渡期”内,对霍山初入“五镇”的时间点关注甚少。文中曾引用北宋欧阳修、苏洵所编《太常因革礼》中的原文,“又天宝十年(751),诏封霍山为应圣公,祠于晋州,是为五镇”,并指出,由此以后,“五镇被纳入国家祭祀礼仪之中”①许芳:《中镇霍山信仰研究》,山西师范大学硕士学位论文,2018年,第14页。。但或因一时疏忽,将“天宝十年”(751)引作“开宝七年”(974),直接将这一事件的时间由唐玄宗时期后推至宋太祖时期,所以这一结论也存在问题。根据正确的原文记载,“五镇被纳入国家祭祀礼仪之中”应该是从唐玄宗天宝时期以后。

与上述研究相比,笔者更倾向于认同台湾地区学者蔡宗宪《唐代霍山的神话与祭祀——兼论霍山中镇地位的确立》一文中的观点,即“五镇的观念至迟在德宗朝即已出现,而以霍山为中镇的说法,在唐代末期亦以形成。”②蔡宗宪:《唐代霍山的神话与祭祀——兼论霍山中镇地位的确立》,《政治大学历史学报》2017年第47期。从上文所举成书于唐德宗贞元年间的《大唐郊祀录》和昭宗时期道士杜光庭的《洞天福地岳渎名山记》的记载即可说明这一点。柯增玮在《唐代霍山的官方祭祀与民间信仰》一文中也曾保守推断“霍山在宋初之前已取得中镇地位”③柯增玮:《唐代霍山的官方祭祀与民间信仰》,《乾陵文化研究》,西安:三秦出版社,2019年,第184页。。天宝十年(751),霍山与东南西北四镇一同受封,这使得传统四镇的概念扩张到五镇④柯增玮:《唐代霍山的官方祭祀与民间信仰》,《乾陵文化研究》,西安:三秦出版社,2019年,第183页。。除去柯增玮文中所提到的宋代高承所作类书《事物纪原》中载“《隋书》:开皇十四年,立冀镇霍山祠。《开元礼》惟祭四镇,开宝后益霍山为五。”⑤(宋)高承撰,(明)李果订,金圆、许沛藻点校:《事物纪原》卷2《崇奉褒册部》,北京:中华书局,1989年,第85页。还有《宋会要辑稿》中载:“旧祭四镇,唐天宝十载封霍山为应圣公,增为五镇。”⑥刘琳等点校:《宋会要辑稿》第2册《礼一四》,上海:上海古籍出版社,2014年,第744页。《玉海》中载:“唐天宝十载,封沂、会稽、吴、霍、医无闾公爵……开元礼,唯祭四镇,自天宝始,益霍惟五。”⑦(宋)王应麟:《玉海》卷102《郊祀》,南京:江苏古籍出版社,1988年影印本,第1878页。再加之上文所提到的《大唐郊祀录》《太常因革礼》等都能说明天宝年间的册封,使得原有的镇山格局发生了变化,“四镇”增为“五镇”。对此,柯增玮文中指出,“翻阅史籍,关于天宝十载的大事记载中尚未发现导致霍山获封五镇的直接因素,只能猜测这种大变化是霍山地位不断提升累积,从量变到突破转折点、发生质变的结果。”⑧柯增玮:《唐代霍山的官方祭祀与民间信仰》,《乾陵文化研究》,2019年,第183页。笔者认为该种解释甚有道理。即便是认为五大镇山之说在唐玄宗时期只是初露“端倪”⑨王元林、张目:《国家祭祀体系下的镇山格局考略》,《社会科学辑刊》2011年第1期。,但这从无到有的所谓“端倪”才是新格局的起点,此后都是这一新趋势的强化。不管是看作唐宋“过渡期”的开端,还是“五镇”格局的“端倪”,天宝年间的册封以及在此之前霍山在唐前期历史地位提升的“量变”都是不应忽视的存在。

二、唐王朝开国史事中的“霍山神”

霍邑之战是李唐起兵后西进长安路上所面临的第一场重要战役。据《大唐创业起居注》载,“此县西北抗汾水,东拒霍太山,守险之冲,是为襟带”⑩(唐)温大雅:《大唐创业起居注》,上海:上海古籍出版社,1983年,第22页。,又恰逢当时“霖雨甚”。尽管形势不利于己,但高祖李渊仍有克敌的信心,并做了相关部署,“乃命府佐沈叔安、崔善为等间遣羸兵往太原,更运一月粮,以待开霁。”①(唐)温大雅:《大唐创业起居注》,上海:上海古籍出版社,1983年,第23页。随后有霍山神使者前来相助。

甲子,有白衣野老,自云霍太山遣来,诣帝请谒。帝弘达至理,不语神怪,逮乎佛道,亦以致疑,未之深信。门人不敢以闻。此老乃伺帝行营,路左拜见。帝戏谓之曰:“神本不测,卿何得见?卿非神类,岂共神言?”野老对曰:“某事山祠,山中闻语:‘遣语大唐皇帝云:若往霍邑,宜东南傍山取路,八月初雨止,我当为帝破之,可为吾立祠广也。’帝试遣案行,傍山向霍邑,道路虽峻,兵枉行而城中不见;若取大路,去县十里,城上人即遥见兵来。”帝曰:“行逢滞雨,人多疲湿,甲仗非精,何可令人远见?且欲用权谲,难为之朽。山神示吾此路,可谓指踪。雨霁有徵,吾从神也。然此神不欺赵襄子,亦应无负于孤。”②(唐)温大雅:《大唐创业起居注》,上海:上海古籍出版社,1983年,第23页。

在《旧唐书》中,这一传说的情节更加丰富,“会霖雨积旬,馈运不给,高祖命旋师,太宗切谏乃止。有白衣老父诣军门曰:‘余为霍山神使谒唐皇帝曰:八月雨止,路出霍邑东南,吾当济师。’高祖曰:‘此神不欺赵无恤,岂负我哉!’”③(后晋)刘昫:《旧唐书》卷1《高祖本纪》,北京:中华书局,1975年,第3页。改动之后的情节,不仅塑造了李唐天命所归的形象,更巧妙地使太宗的行为与神意相契合。与传统史书中的其他神迹一样,这一记载显然是为了神化李唐政权,增强其合法性和正当性。那么李唐在建构开国历史的过程中,为何要在此处设置这样的神话情节?又为何会选择“霍山神”呢?

笔者认为仅战役地点所限应当回答不了这两个问题。自大业十三年(617)七月初四李渊正式开府建衙举兵南下后,霍邑是李渊与杨隋的第一次正面交锋,此战不仅关乎一战之胜败,更影响人心向背。若镇守本地的山神都能支持李渊而不帮助隋军,岂非更能体现起兵的正义性?这一情节之所以有可信度,是因为“霍山神”不是第一次在军事方面显灵了。春秋末年,晋国内乱,智伯率韩、魏两家围困赵襄子于晋阳,霍山神也曾遣使者送竹二节,剖竹有朱书曰:“赵毋恤,余霍泰山山阳侯天使也。三月丙戌,余将使女反灭知氏。女亦立我百邑,余将赐女林胡之地。”④(汉)司马迁:《史记》卷43《赵世家》,北京:中华书局,1959年,第1795页。这正是李渊所言“此神不欺赵襄子,亦应无负于孤”。

除去战略需要和前代典故因素外,“霍山神”被选中的另一个重要的原因是霍山在隋唐之际影响力的上升。毕竟完全可以选择一个更具影响力、权威性远高于山神层级的神灵形象。换句话说,霍山神得以入选李唐开国神话的书写工程恰恰说明了其在当时社会中具有一定的影响力。《通典》载“隋制,祀四镇:东镇沂山,西镇吴山,南镇会稽山,北镇医巫闾山,冀州镇霍山,并就山立祠。”⑤(唐)杜佑著,王文锦等点校:《通典》卷46《礼典六·山川》,北京:中华书局,2016年,第1270页。从上述记载来看,霍山虽无正式名号,但它在此时无疑有与东南西北四镇相当的特殊地位。那么霍山的影响力从何而来?为何没有名号却能与四镇并列?这背后其实涉及了隋代山川祭祀制度的整合以及在此之前镇、岳关系的变迁。

镇山和岳山最初都起源于禹别九州所封的九座镇山。“禹治水之后,舜分冀州为幽州、并州,分青州为营州,始置十二州。”①(汉)孔安国传,(唐)孔颖达疏,廖名春、陈明整理:《十三经注疏·尚书正义》卷3《舜典第二》,北京:北京大学出版社,1999年,第65页。“《周礼·职方氏》每州皆云‘其山镇曰某山’,扬州会稽,荆州衡山,豫州华山,雍州吴山,冀州霍山,并州恒山,幽州医无闾,青州沂山,兖州岱山,是周时九州之内最大之山。舜时十有二山,事亦然也。州内虽有多山,取其最高大者,以为其州之镇,特举其名,是殊大之也。”②(汉)孔安国传,(唐)孔颖达疏,廖名春、陈明整理:《十三经注疏·尚书正义》卷3《舜典第二》,北京:北京大学出版社,1999年,第67页。可见镇山意指各州内最高大的山,负有镇守一州的职责。上古时期的镇、岳尚未分离,同归属于这一体系。五岳之说兴起后,这一体系开始出现了分化。《周礼·大司乐》云:“凡日月食,四镇五岳崩,大傀异灾,诸侯薨,令去乐。”③(汉)郑玄注,(唐)贾公彦疏,赵伯雄整理:《十三经注疏·周礼注疏》卷22《春官宗伯下·大司乐》,北京:北京大学出版社,1999年,第593页。郑玄注:“四镇,山之重大者,谓扬州之会稽,青州之沂山,幽州之医无闾,冀州之霍山。五岳,岱在兖州,衡在荆州,华在豫州,岳在雍州,恒在并州。”④(汉)郑玄注,(唐)贾公彦疏,赵伯雄整理:《十三经注疏·周礼注疏》卷22《春官宗伯下·大司乐》,北京:北京大学出版社,1999年,第593页。此处言“四镇五岳”,镇在岳前,可见先秦时期,镇岳之间尚未有等级高低之分,另一方面,也可看出经过郑玄的阐发,九大镇山在观念上分化为镇、岳两类的趋势愈加显著⑤还有《周礼·大宗伯》“王执镇圭”条,郑玄注中也曾言及:“四镇者,谓扬州之会稽、青州之沂山、幽州之医无闾、冀州之霍山是也。”(《十三经注疏·周礼注疏》卷18《春官宗伯第三·大宗伯》,北京:北京大学出版社,1999年,第475页)。郑玄选定四镇的标准就是在《周礼·职方氏》九大镇山之中,去除五岳之后,即为四大镇山⑥牛敬飞认为此处未把嵩山置于五岳之中,或因其不在最初的九大镇山之中。(牛敬飞:《古代五岳祭祀演变考论》,北京:中华书局,2020年,第130页)。

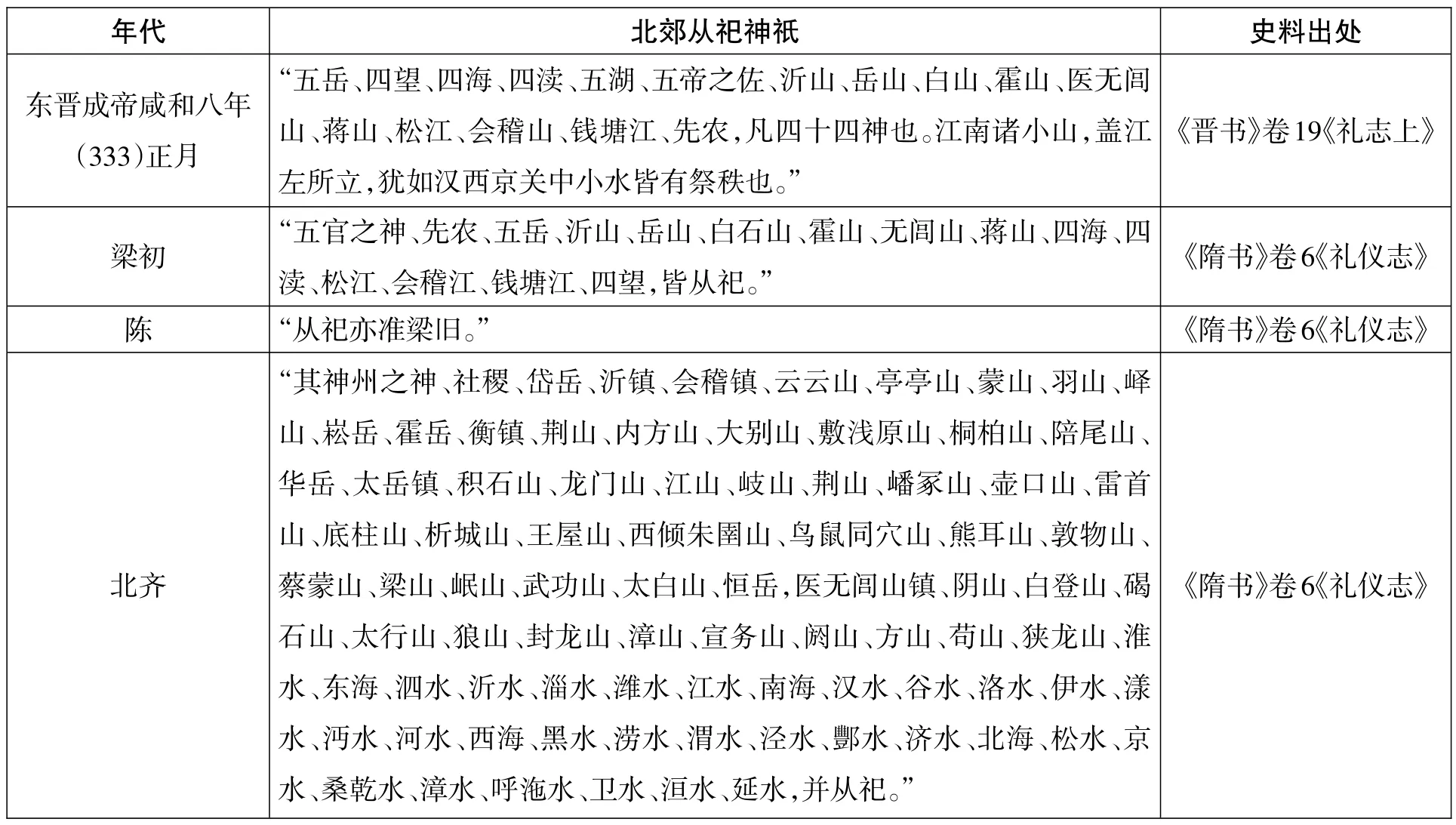

表1 魏晋南北朝北郊从祀神祇表

从魏晋南北朝时期北郊从祀的神祇来看,隋代应当是继承了东晋和南朝一脉,而与北朝一脉差别较大,尤其北齐从祀山岳众多,杂乱无章。除去白山和蒋山等江左所立江南诸小山外,东晋南朝时期北郊从祀的山岳中与郑玄所注“四镇五岳”基本一致。隋代北郊从祀山岳也主要依据九州镇山,“神州、迎州、冀州、戎州、拾州、柱州、营州、咸州、阳州九州山、海、川、林、泽、丘陵、坟衍、原隰,并皆从祀……九州山海已下,各依方面八陛之间。”①(唐)魏征:《隋书》卷6《礼仪志》,北京:中华书局,1973年,第117页。更重要的是其中专门强调“冀州山林川泽,丘陵坟衍,于坛之南,少西,加羊豕各九。”②(唐)魏征:《隋书》卷6《礼仪志》,北京:中华书局,1973年,第117页。因此冀州镇霍山能与其他四镇并列也就不足为怪了,正如牛敬飞所言隋代霍山“地位有尊于其余四镇之可能而绝不因未加‘中镇’名号礼秩次于诸镇”③牛敬飞:《古代五岳祭祀演变考论》,北京:中华书局,2020年,第132页。。

《周礼》和郑玄的思想经过隋代国家政权的改造最终上升成为国家体制的一部分,镇从属于岳的关系在隋代确立,镇山以岳山之佐的身份被纳入国家祭祀体系之中。或许是隋代受限于先秦“四镇五岳”的说法和郑玄的解读,使得其不能贸然平添一镇,把“四镇”变成“五镇”,而雍州吴山又因地缘政治因素受到重视,导致地理位置相对居中的霍山未能入四镇之列。但不可否认的是霍山在镇、岳关系调整变动的过程中始终都占有一席之地。自先秦作为冀州镇镇山以来,长时期的声望积累使得霍山的地位超然于普通山岳,这也是为何隋代已经确立了四镇格局,但仍无法舍弃“冀州镇霍山”,所以最后就只能呈现出“东南西北四镇+冀州镇霍山”的格局。

在地缘、战略形势、前代渊源和影响力等多重因素的作用下,白衣野老才能作为霍山神的使者进入李唐恢宏激荡的开国历史中。玄宗、代宗都曾下诏遣官祭祀霍山④详见(宋)王钦若等编:《册府元龟》卷33、卷34《帝王部·崇祭祀》,北京:中华书局,1960年影印本,第358页、第367页、第368页。,在敕书中都着重提到了霍山神助力王业的故事。后代帝王的礼仪活动进一步强化了这一故事的存在,霍山神与李唐政权的渊源更加深入人心,逐渐融为民间传说的一部分,情节不断累积丰富。唐末高道杜光庭所著《历代崇道记》中称“皇朝高祖神尧大圣大光孝皇帝于隋末大业十三年感霍山神,称奉太上老君命告唐公,汝将来必得天下。”⑤(清)董诰等编:《全唐文》卷933《历代崇道记》,北京:中华书局,1983年影印本,第9714页。将霍山神故事比附太上老君,以抬高道教地位。

元朝至元年间霍州当地人曾刊有一方名为《唐太宗御赐杜将军神泉记》的石碑,碑中也记载了霍邑之战的故事。

隋末天下大乱,太宗起义兵于太原。过介休,为吕州宋老生据其隘,而不能前。时有一白发翁,告之以盐商古道。太宗弃辎重,潜师宵进,巡霍山而南,次于东城。是日,军中缺食,原谷无水。太宗患之……会杜庄大族杜十万者,献粮数十斛。或又报,主之乘马,跑地而嗅,顾人长鸣,似有所告。太宗视之,解其意,亲以剑掘地,泉水涌出。将士惊异而贺曰:“天赞我也。”号马跑神泉。明日,与老生战于彘涧之北,隋师败绩,老生死之。于是,唐兵大振,长驱入京师,如蹈无人之境。及隋灭,而太宗即位,封霍岳中镇为应灵王,建祠于山中,令岁时致祭。⑥释力空著,《霍山志》整理组整理:《霍山志》,太原:山西人民出版社,1986年,第66-67页。

在元代《神泉记》的叙述中,并没有唐高祖李渊的身影。白发老翁不再只是霍山神的使者,而是霍山神本尊,其要面见的也不是李渊,而是太宗李世民。《大唐创业起居注》中神意只言“宜东南傍山取路”,碑中神意所言更为详细,指明“盐商古道”。另外,碑中新增杜十万献粮,乘马跑地而嗅,太宗以剑掘泉之事,此情节不见于正史记载。且霍山获封应灵王在宋徽宗政和初年,而不是碑中所记唐太宗即位,可见此碑有不实之处。或者说此碑是依托李唐开国史中的霍山神故事,以太宗为故事主角,整合改写其他霍山相关事迹,完善情节,甚至顺理成章地将霍山被封应灵王一事也加在太宗身上,以服务于当地文化建设。

清雍正时期所修《山西通志》卷三十介绍水利设施时记载,霍州当地有“千里径土桥,在千里径中”,小字注释曰:“唐太宗至此,桥断不能渡,相传拜祷,桥遂涌出,痕胥向上。”①雍正《山西通志》卷30《水利》,《中国地方志集成·省志辑·山西》第3册,南京:凤凰出版社,2011年,第601页。与《神泉记》相比,此处又多了太宗“桥断不能渡”的情节。总之,随着年代的推移,太宗在霍山所遇到的困难和神迹越来越多。霍邑附近也出现“秦王坂”“秦王岭”等地名。可以说在李唐覆亡之后,霍山神和太宗故事的使命已经由增强李唐政权的正当性转变为提高霍山信仰的影响力了。

三、武周、玄宗时期的北部边疆形势与山岳祭祀

在牛敬飞关于五岳祭祀的研究中,曾谈到岳、镇的性质区别:“‘岳’对应的是‘四方’与‘天下’的象征性结构关系,‘镇山’对应的是‘九州’与‘天下’理想的行政从属关系”②牛敬飞:《“岳”“望”梳理三则》,《五岳祭祀演变考论》“附录”,清华大学博士学位论文,2012年,第230页。,他认为五岳四渎更侧重于象征性意义,与历代不断变化的行政区划并无直接关系,而各州镇山“主要作为地方之望为诸侯所礼”③牛敬飞:《“岳”“望”梳理三则》,《五岳祭祀演变考论》“附录”,清华大学博士学位论文,2012年,第230页。。确实,“镇山”从诞生之初就具有鲜明的地方性,与其所在地的发展休戚与共。具体到霍山而言,它之所以能在唐前期地位获得突破性提高,并由此改变一直以来的四镇格局,当与这一时期河东道战略地位的提高有密切关联。

(一)《祭霍山文》与霍山的军事信仰

《祭霍山文》是现存最早的一篇霍山祭文,唐长安二年(702)由时任凤阁舍人张说所作,原存于兴唐寺乡中镇庙,碑文内容如下:

长安二年月日,皇帝使并州道行军副大总管尹元凯等敬荐酒脯时果,昭告霍山之灵:皇帝天覆万物,各遂其性。礼乎群神,罔不咸秩。独彼凶虏默啜悖天,虐人窥边,猾夏略无宁岁。皇帝哀此黎献,勤于征役,悯彼夷落,毒于昏暴。尝欲诛其魁首,安是番甿。寇虐盈稔,神人同弃。今自送死并朔,近警山陵,命将出师,龚行天罚。惟神炳灵参野,作镇冀方,歆是正直,赞扬威武。俾胡马化为沙虫,王师众于草木。献捷之日,昭报神休。④释力空著,《霍山志》整理组整理:《霍山志》,太原:山西人民出版社,1986年,第35-36页。

这是武则天长安二年(702)遣使祭祀霍山神的祭文。据碑文所载,祭祀缘由乃是因突厥默啜侵扰并、朔,故遣并州道行军副大总管尹元凯等率军讨之,临行之前祭告霍山之灵,祈祷胜利而归。事实上,不只是并州和朔州,同年“七月甲午,突厥寇代州”,“(九月)壬申,突厥寇忻州”⑤(宋)司马光编:《资治通鉴》卷207,则天后长安二年,北京:中华书局,1956年,第6675页、第6676页。。朝廷甚至一度以“相王为并州牧,充安北道行军元帅”,九月改为“并州道元帅”,并以武三思、魏元忠和武攸宜为副手。尽管以相王和武三思等人为帅的象征意义大于实际效用,他们最终也并未成行,但领军成员规格之高仍然不容忽视,这一方面是出于对北都的重视,另一方面也说明此时河东形势之严峻。事实上,河东地区的军事行动也不可能真的停止,祭文中提到的并州道行军副大总管尹元凯应当就是实际负责人。尹元凯在史书中为数不多的记载基本都与其擅文事有关,但《旧唐书·文苑传》记载其“卒于并州司马”①(后晋)刘昫:《旧唐书》卷190《文苑中》,北京:中华书局,1975年,第5027页。,也就是说他生前所任最后一任官职为并州司马,那么他被任命为并州道行军副大总管,实际负责当地军务并主持霍山祭祀也就不足为奇了。此碑也是现存最早的帝王祭祀霍山的碑文,且非常祀,而是皇帝临时派官员专门祭祀。正是严峻的边防形势使得“作镇冀方”的霍山首次走进了皇帝的视野,军事信仰得以成为霍山信仰的内涵之一。霍山由此开始在镇山体系中具有了独特且重要的意义。

(二)北部边防局势的变动与山岳祭祀格局的调整

地缘政治格局的演变能够深刻影响区域内山川风物的地位高低及文化内涵。山岳无法脱离其所在地理环境而存在,二者本质上是一体的。北疆局势的变动自然会对山岳祭祀造成一定影响。在官方的镇岳祭祀体系之中,处在北部边疆一线的只有北镇医巫闾山和北岳恒山以及此时尚未有“五镇”之名的霍山。

医巫闾山位于今辽宁省北镇市西部,在唐代属营州管辖。万岁通天元年(696)五月,“营州契丹松漠都督李尽忠、归诚州刺史孙万荣举兵反,攻陷营州,杀都督赵文翙。”②(宋)司马光:《资治通鉴》卷205,则天后万岁通天元年,北京:中华书局,1956年,第6621页。自营州叛乱发生,一直到神功元年(697)六月孙万荣为奴所杀,契丹初平,朝廷总计组织过三次大的行军予以反击,但均告失败。“契丹之乱之所以最终能够平定,很大程度上是由于突厥改变立场,助唐攻打契丹的后方,加上奚反叛,与唐军前后夹击,这才导致了孙万荣被奴所杀的结局。”③关于营州事件后朝廷的反击详见丁俊:《唐前期营州事件与河北三层防御体系构建》,《北京社会科学》2022年第7期。此次事件之后,“以营州为中心的唐朝东北边疆防御体系基本瓦解”④宋卿:《唐代东北边疆战略初探——以营州和幽州的分合关系为视角》,《史学集刊》2018年第5期。。自神龙元年(705)一直到开元中期,“营州有长达15年⑤神龙元年—开元四年(705—716)、开元八年—开元十年(720—722)。的时间侨治于幽州渔阳”⑥宋卿:《唐代东北边疆战略初探——以营州和幽州的分合关系为视角》,《史学集刊》2018年第5期。。可以想见当时的唐朝政府对于原隶属于营州管辖的各羁縻州及境内相关各类事宜应当很难实现有效控制,更不用说像医巫闾山这样的山岳景观了。不仅祭祀活动不具备实际操作性,而且其信仰影响力也进一步下降。因此在当时的镇岳祭祀体系中,靠近北部边疆的重要山岳仅剩北岳恒山和“冀州(古冀州)镇霍山”。

现今一般认为恒山属山西浑源,但这是在明清时期北岳由河北曲阳移祀浑源后的结果。在此之前的唐宋时期,北岳祭祀应当在河北曲阳境内。曲阳唐代属定州。而“定州紧邻幽州,对幽州的军事支持力远比其他州县更为重要”⑦参见张卫芝:《唐代定州研究——以定州刺史为中心》,山东大学硕士学位论文,2012年,第62页。,是唐前期处理东北方向战事的一个重要阵地。故而东北边疆的局势与恒岳信仰的影响力有直接关联。贞观年间太宗征高句丽时也曾在此亲祭恒山,恒岳的军事信仰功能无疑是各大镇岳当中最为显著的。尽管前述霍山也有一定的护佑边防的功能,但还远不能与恒山相比。这也是由二者所处地理位置决定的,毕竟恒山显然更靠近边防线,且处在军事重镇。

营州事件后,东北防务的中心后撤至幽州一带,再加上圣历元年(698)八月,默啜借遣女和亲之机,大肆扫掠河北①圣历元年(698)八月,默啜借遣女和亲之机,发兵“欲取河北”。同月“癸丑,默啜寇飞狐,乙卯,陷定州,杀刺史孙彦高及吏民数千人”,九月“戊辰,默啜围赵州”,“癸未,突厥默啜尽杀所掠赵、定等州男女万余人,自五回道去,所过,杀掠不可胜纪”。(《资治通鉴》卷206,则天后圣历元年,北京:中华书局,1956年,第6646-6651页)。两次动乱之后,朝廷重建了东北边防,“开启了河东河北联合防御的模式”,并逐渐形成了“以朔州、并州、幽州构成的‘V’字形防御格局”,并州“一方面作为西北方向的朔州的后援,一方面作为东北方向的幽州的后援”②丁俊:《唐前期营州事件与河北三层防御体系构建》,《北京社会科学》2022年第7期。。在新防御体系之下,并州的战略作用显著上升。对应到山岳祭祀格局中,霍山也不再是远离边防线的普通镇山了。尤其当朔州、代州、忻州等地受到直接威胁时,并州的后援作用就愈凸显,霍山信仰的军事色彩愈浓厚。前述并州道行军副大总管尹元凯祭祀霍山正是如此。

(三)国家祭祀体系下的恒岳与霍山

曲阳北岳庙内现存唐代碑刻有四通,其中刻于唐开元二十三年(735)的《大唐北岳神庙之碑》中略微透露出了一些信息,或可对霍山信仰的军事色彩以及恒、霍二山之间的信仰关系有所了解。此碑由陈州长史郑子春撰文,博陵崔镮书丹,安喜县(定州属县)尉李逖篆。全篇内容描绘了恒山之峻伟和北岳庙之庄严,着重赞扬了幽州节度使张守珪抵御契丹,戡平叛乱之功。还借神迹一则,凸显恒山军事信仰的灵验。

初有高阳人田登封,于此祈福,神君降形而谓之曰:“吾方助顺,取彼残孽,殄歼元恶,悬诸槁街。”果如其期。止暴宁乱,兵不血刃,野不曝骸,乃圣乃神,幽赞斯在。虽霍山之祐,无恤新城之见。申生以此寄言,曾何等级。③韩城武、王丽敏:《北岳庙碑刻选注》,北京:中国文联出版社,2003年,第33-34页。

从这段内容来看,正是因为有北岳神君的帮助,张守珪才能顺利击退契丹入侵,“止暴宁乱”。“虽霍山之祐,无恤新城之见”一句中的霍山指的就是山西霍州的霍山,新城是春秋时期晋国邑名,在今山西闻喜县东二十里。“新城之见”指的是春秋时期晋献公太子申生被其庶母骊姬诬陷,被迫逃奔新城的故事。申生的“寄言”是指“有人劝其逃往外国,他说:‘被此名以出,谁人纳我?’”④韩城武、王丽敏:《北岳庙碑刻选注》,北京:中国文联出版社,2003年,第39页。霍山没有护佑逃亡的申生,申生无处可逃最终自缢而亡。这里以申生喻指敌军首领。霍山在申生故事中的作用与北岳神君助顺张守珪的神迹相差甚远,根本不是一个等级。以此对比凸显恒岳更为灵验。其实霍山能够出现在北岳的祭文中,就已经说明二者在祭祀体系中的相关性,这样的关联应当是建立在这一时期面对突厥和契丹,河东和河北展开联合防御的背景下。东北方向靠近幽州的恒岳与正北方向并州以南的霍山,共同在北部边疆的神圣空间中发挥作用,承载着官方与民众对边境安宁的美好希冀。

结 语

“镇山”作为古代国家祭祀体系中的重要一环,其政治意蕴不言而喻。不管是“四镇”还是“五镇”,都是现实政治变迁在国家符号秩序层面的反映。唐代尤其唐前期是霍山地位提升的关键时期,也是霍山漫长历史中浓墨重彩的一笔。霍山自上古时期为九大镇山之一,地位崇高。虽历经中古时期镇岳关系的演变,但仍在山岳祭祀体系中占有一席之地。作为古冀州的镇山,霍山在三晋地区的地位举足轻重,因而能成为李唐开国史事中的重要元素之一。“白发诣秦王”的故事在后世不断被改写和丰富,成为霍山及附近区域重要的文化资源。

霍山护佑边境的职能随着中原政权在三晋地区势力的扩张而逐渐弱化,晋文公之时“霍山以北,大抵皆狄地,与晋都远不相及”①(清)顾炎武著,陈垣校注:《日知录校注》,合肥:安徽大学出版社,2007年,第1788页。,“自悼公以后,始开县邑,而前此不见于传。”②(清)顾炎武著,陈垣校注:《日知录校注》,合肥:安徽大学出版社,2007年,第1789页。到唐代,这一农耕民族和游牧民族的分界线已经迁移到朔代地区,与霍山有了一定距离,只有在北部边患极为严重,危及腹地之时,霍山才会有相关的出于军事目的的祭祀,武周后期到玄宗前期正是如此。突厥和契丹对北部边疆的频繁侵扰使得李唐北部边防战略一再后撤调整,河东地区战略地位上升,客观形势的变化使得霍山信仰开始融入军事因素,并受到皇帝的关注。营州的长期失陷和并州地位的擢升也对应了山岳祭祀中医巫闾山存在的弱化和霍山重要性的提高。山岳信仰很大程度上是与现实形势同步的,河北与河东在抵抗边患问题上的协作,使得恒岳与霍山在信仰世界中也开始产生联系。

玄宗天宝十年(751)遣“太子率更令嗣道王炼祭沂山东安公,吴郡太守赵居贞祭会稽山永兴公,大理少卿李稹祭吴岳山成德公,颍王府长史甘守默祭霍山应圣公,范阳司马毕炕祭医无闾山广宁公。”③(后晋)刘昫:《旧唐书》卷24《礼仪志四》,北京:中华书局,1975年,第934页。经过唐前期的积累,霍山之地位已不亚于其他四镇,甚至具有了超越四镇的重要作用。故而在天宝年间册封之时,能够占有一席之地,实现名号上的关键突破。经此一事,霍山在名与实两方面都获得了与其他四镇相当的地位,后人将之看作是“五镇”的开端,“五镇”之说从此开始流传。霍山入“镇”代表了新的镇山格局的诞生。四镇向五镇格局的演变,实质是霍山在官方祭祀体系中地位的上升,也反映出霍山所在河东道在整个国家战略体系中重要性的提高。

霍山历史的生成本质上是山岳实体、信仰文化、现实形势三者的结合与联动,事实上任何一处具有显著文化意义的实体景观都是如此。官方在利用山岳实体为现实形势造势的同时,二者的互动又会融入山岳本身的历史之中,内化为民众信仰世界中的一部分。从这个角度上讲,自然实体不仅是人类历史的见证者,更是共同参与者。

- 地域文化研究的其它文章

- 周代边地青铜罍研究

- 左家山上层文化再考察