基于参数最优地理探测器的福州市生境质量时空格局与驱动力分析

施智勇,谢慧黎,王圳峰,胡晓婷,王欣珂,谢香群,林弘,刘兴诏,2*

1.福建农林大学风景园林与艺术学院

2.自然资源部东南生态脆弱区监测修复工程技术创新中心

生境质量指生态系统为生物的可持续发展和生存提供适宜条件的能力,其作为生态系统服务的一项重要功能,是维持生物多样性和提升人类福祉的关键[1]。随着人口增长和城市化进程持续推进,绿色空间破碎化程度加剧[2]和生物栖息地受损[3]等问题相继出现,导致生境质量持续下降。因此,评价和厘清生境质量的演变特征及其驱动机制,对稳定生态系统具有重要意义。生境质量评价的传统方法是在对研究区实地调查的基础上构建评价指标,评价精度高、针对性强且便于研究微观机理,该方法更适用于小尺度生境,例如河流水质[4]、植被演替[5]和水生生物[6]等,但受时间和人力的限制较难进行长时序监测。相比之下,基于模型的研究方法结合了遥感和地理信息技术,具有数据易获取、成本低和可视性强的优势,如SoIVES 模型[7]、MaxEnt 模型[8]和InVEST 模型[9]等。其中,InVEST 生境质量模型因其操作简单和运行参数少的优点在生境质量动态评估和时空变化分析方面应用广泛[9]。近年来,该模型与回归模型[10]、地理探测器模型[11]和空间自相关模型[12]等相结合,探究生境质量与城镇化水平、地理位置和人类活动强度之间的关系,在驱动机制研究中得到广泛应用。同时,该模型易于适应特定的背景和现成的数据,具有较强的推广性和适用性。

地理探测器(GeoDetector,GD)在识别2 种类型因素之间交互模式的情况下,能免疫自变量间的相互作用可能导致的多重共线性问题[11],弥补了传统研究方法的不足,使其在生境质量驱动机制研究中愈加成熟。大量研究表明,地理现象的格局、过程和机理具有尺度依赖性,可塑性面积单元问题(modifiable areal unit problem,MAUP)是造成空间分析结果不确定性的重要原因[13],因此降低MAUP 的影响十分重要。GD 模型作为一种以网格为基础来分析地理现象和因素空间关系的统计方法,在进行空间分异性研究时容易忽视MAUP。MAUP 包含尺度效应和划区效应[13],对于GD 模型,尺度效应导致分析结果随不同空间尺度大小的改变而发生变化,划区效应造成不同自变量离散化方法对分析结果产生影响。在以往的研究中,这些问题多通过先验知识决定,影响驱动因素对生境质量时空分布的解释程度。为了解决GD 模型忽视的问题,Song 等[14]提出了一种基于最优参数的地理探测器(OPGD)模型,该模型能识别空间数据离散化分类方法和空间尺度参数的最佳组合,为准确揭示因变量和自变量之间的关联提供科学依据。

福州市是福建省重要的政治和经济中心。近10 年来,福州市人类活动强度和景观破碎化程度的加剧对生态环境构成严重威胁[15],亟须对福州市生境质量进行监测。生境质量具有显著的空间异质性,尺度参数的探讨显得尤为重要。现阶段鲜有学者结合InVEST 和OPGD 模型对生境质量驱动因素进行识别。鉴于此,笔者以福州市为例,基于2000年、2010 年和2020 年的土地利用数据,通过InVEST模型和OPGD 模型,从最优参数视角出发,评价和识别生境质量时空演变特征及其驱动因素,以期为福州市生态建设提供理论依据。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

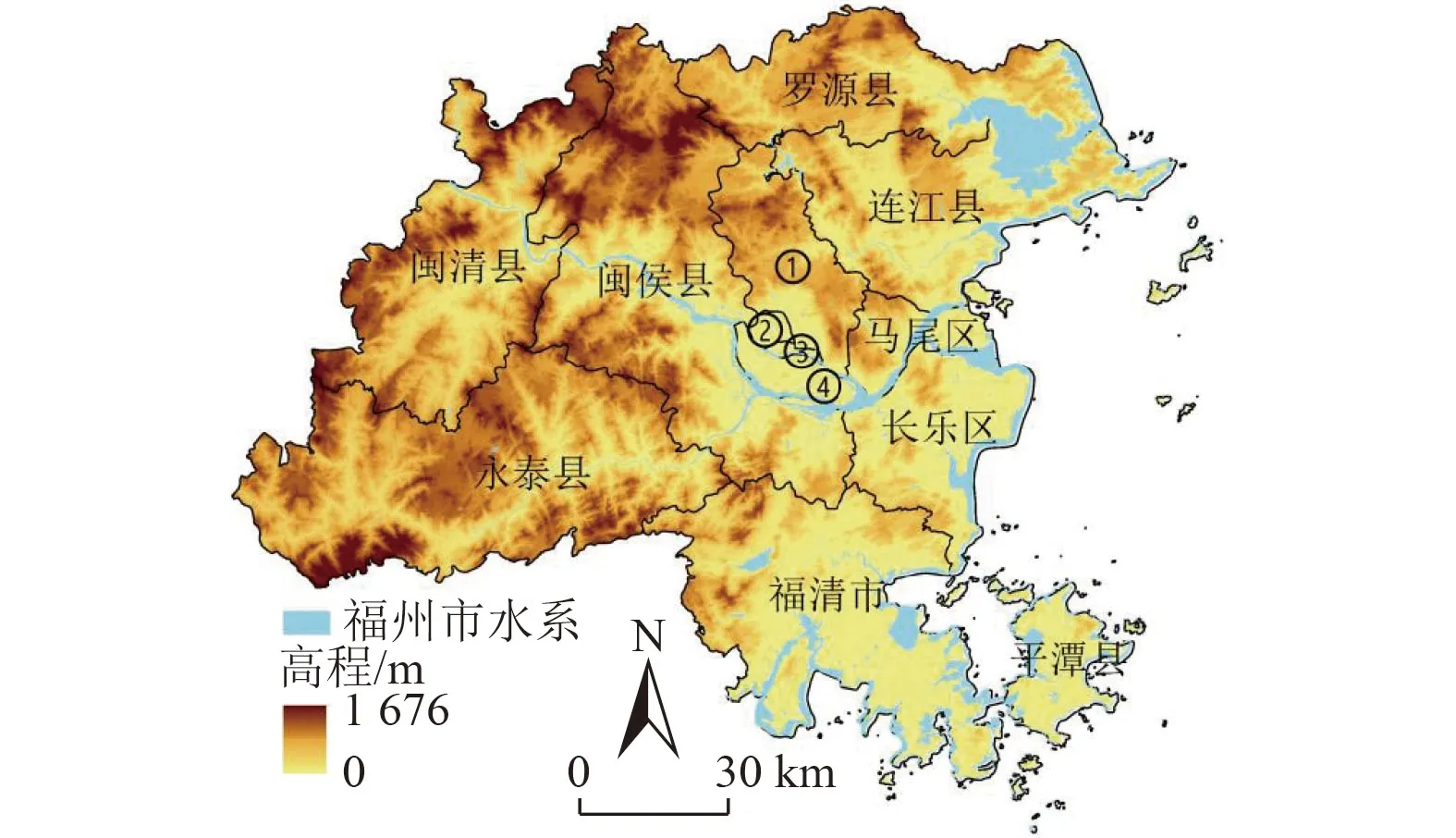

福州市(118°09′E~120°31′E,25°14′N~26°38′N)位于福建省东部,下辖6 个区、1 个县级市和6 个县(图1)。福州市地势西北高东南低,以山地和丘陵为主,主城区(鼓楼区、台江区、晋安区和仓山区)地势起伏较小。具有典型的亚热带季风气候,雨量丰富,温暖湿润,年均气温为20~25 ℃,年均降水量为900~2 100 mm[15]。截至2020 年,福州市常住人口为829 万人,国内生产总值达10 002.2 亿元[16]。

图1 福州市行政区划及高程Fig.1 Districts and DEM of Fuzhou City

1.2 数据来源

土地利用数据(30 m)来自中国科学院资源环境科学数据中心(www.resdc.cn),分为6 个一级地类和24 个二级地类,研究区范围裁剪后形成19 个二级地类(表1)。高程数据(分辨率30 m)来自地理空间数据云(www.gscloud.cn),并基于该数据获取坡度数据(分辨率30 m);年均温度(分辨率1 km)和年均降水量(分辨率1 km)数据来自国家气象数据中心(http://data.cma.cn);GDP 数据(分辨率1 km)和夜间灯光数据(分辨率1 km)来源与土地利用数据一致;人口数量(分辨率100 m)为Worldpop 数据(www.world pop.org);行政中心点和各级道路为矢量数据,来自全国地理信息资源目录服务系统(www.webmap.cn)。本文将分辨率统一为30 m。

表1 福州市土地二级分类体系Table 1 Two-level land classification system of Fuzhou City

2 研究方法

基于InVEST 模型分析生境质量的时空分布;构建土地利用转移矩阵,分析生境质量的变化趋势;运用OPGD 模型识别出最优参数,并在此基础上通过单因子探测和交互探测揭示生境质量时空演变的驱动因素。

2.1 生境质量评估模型

应用InVEST 3.8.8 模型中的生境质量模块(Habitat Quality),基于生境质量指数对福州市生境质量进行量化,该指数介于0~1 之间,数值越高说明生境质量越好。计算公式[1]为:

式中:Qx j为土地利用类型j中栅格x的生境质量指数;Hj为土地利用类型j的生境适应比重;z和k分别为尺度常数和半饱和常数;Dx j为生境退化度;Wr、ry、irxy、βx和S jr分别为不同威胁因子的权重、威胁因子强度、栅格y中威胁因子r对栅格x的影响、生境抗干扰水平和不同威胁因子的相对敏感度。

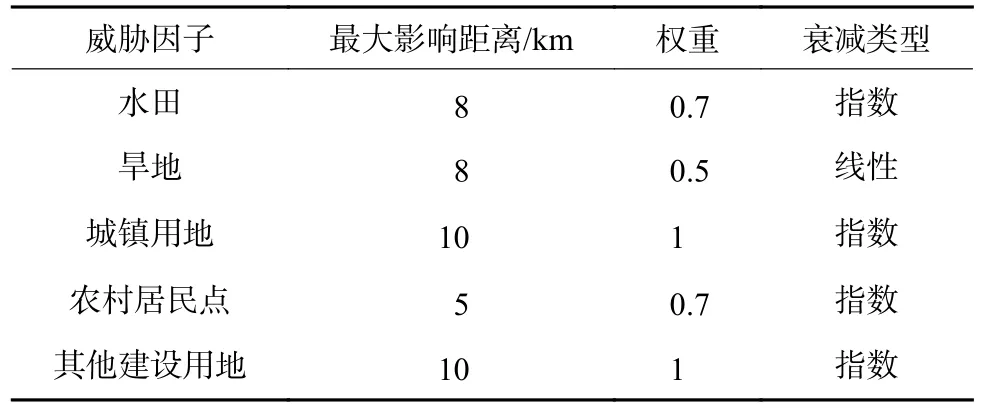

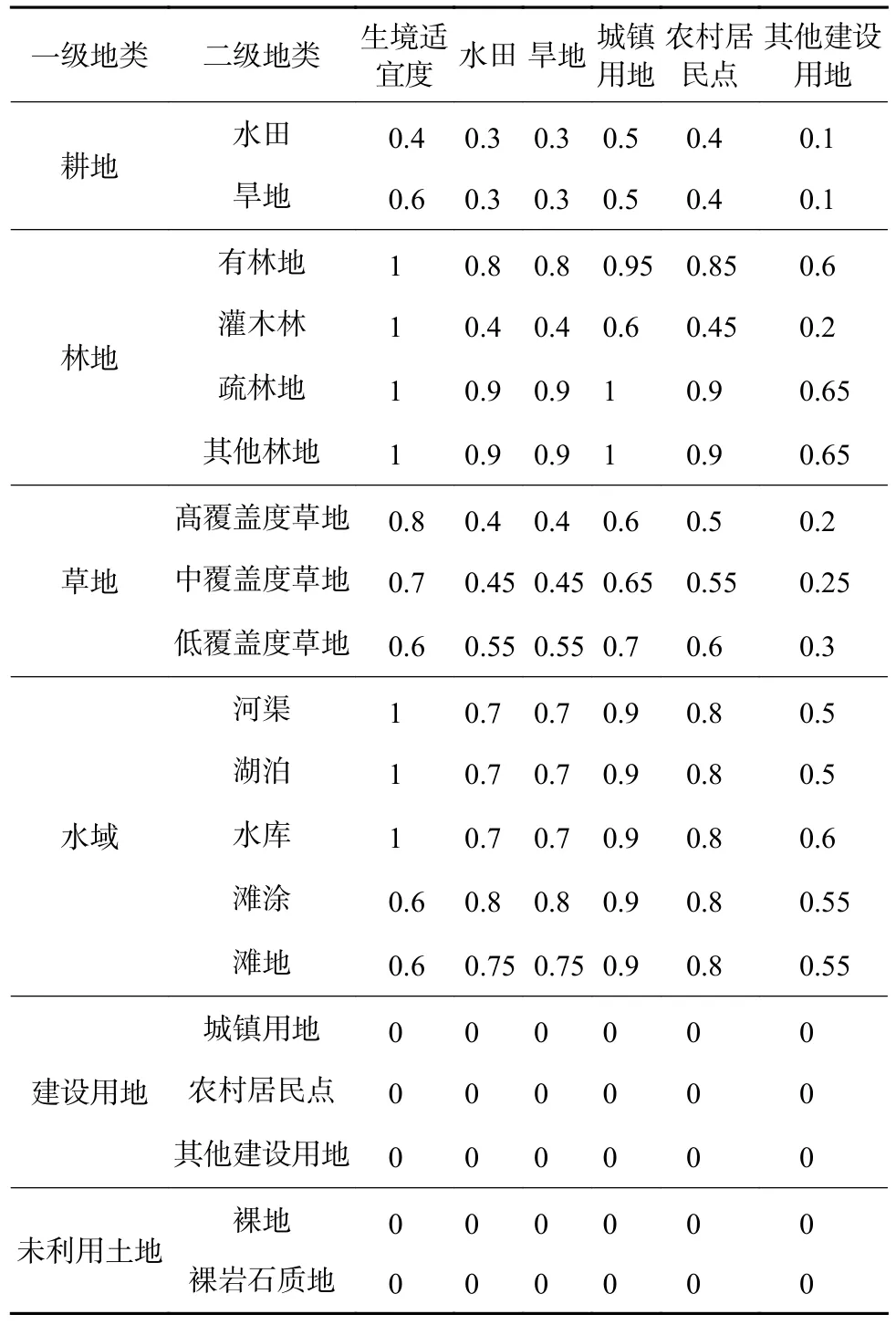

耕地是人类重要的生产用地,建设用地则是社会活动最频繁的用地,受人类活动影响较大,所以将水田、旱地、城镇用地、农村居民点和其他建设用地定为威胁因子。参考刘智方等[17-18]对福建省生境质量的研究,得到威胁因子的最大影响距离及其权重如表2 所示,各土地利用类型的生境适宜度及其对威胁因子的敏感性如表3 所示。

表2 威胁因子的最大影响距离及其权重Table 2 Threat factors and its maximum influence distance and weight

表3 各土地利用类型的生境适宜度及其对威胁因子的敏感性Table 3 Habitat suitability of each land use type and its sensitivity to threat factors

2.2 土地利用转移矩阵

土地利用转移矩阵来源于系统分析中对系统状态与状态转移的定量描述[19],可以直观反映各生境质量等级不同年份间的转移量和转移方向[20]。利用ArcGIS 叠加分析中的相交工具,对福州市2000 年、2010 年和2020 年不同生境质量等级间的空间转移和面积大小进行分析。计算公式[19]为:

式中:Aij为生境质量类型i转 移为生境质量类型j的面积矩阵;矩阵中的每一行元素代表转移前生境质量类型i向其他类型转移的流向信息,每一列元素代表转移后生境质量类型j从转移前的其他类型的来源信息;n为生境质量类型数量。

2.3 最优参数的地理探测器

2.3.1 参数优化

根据研究区域范围并结合相关学者对空间尺度效应的研究[21],构建0.5、1、1.5、2、2.5、3、3.5 和4 km 共8 种尺度,分别生成46 650、12 094、5 524、3 203、2 111、1 489、1 127 和884 个网格。

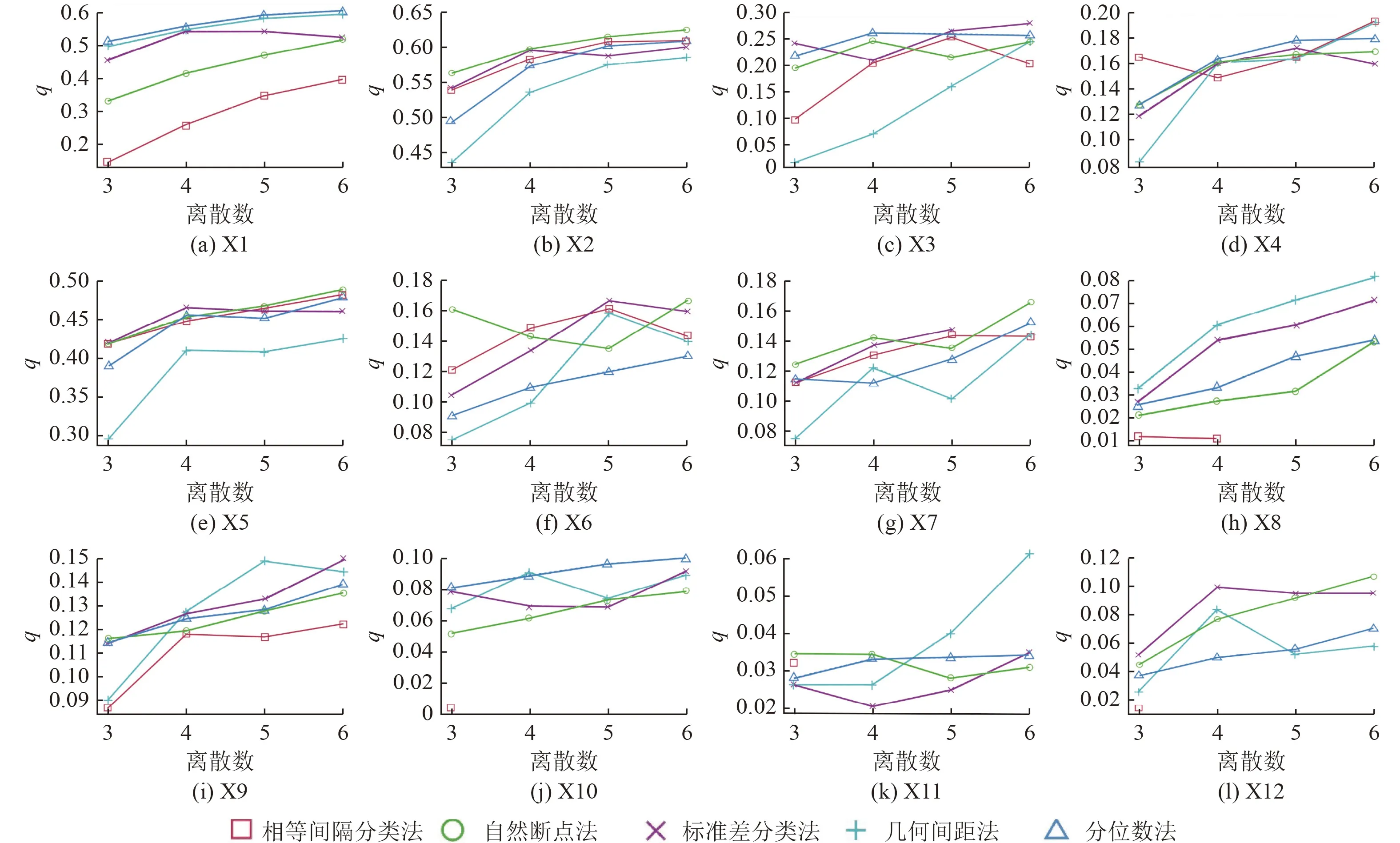

参数优化包括空间离散化优化和空间尺度优化。首先,将分类方法设置为相等间隔分类法、自然断点法、分位数法、几何间距法和标准差分类法,分类数设置为3~6 类,利用OPGD 模型计算每个驱动因素在不同分类方法和不同分类数下的q,本研究中,q为驱动因素对生境质量的解释力。其次,筛选出驱动因素q值最高的组合(分类方法与分类数)进行离散化,q值最高的组合即为驱动因素的最优空间离散化[14]。最后,比较8 种不同空间尺度上,具有最优空间离散化的所有驱动因素q的第90%分位数,该分位数达到最高值时,即为最优空间尺度[14]。

2.3.2 地理探测器的方法

在参数优化基础上,通过因子探测分析单因素对生境质量的解释力程度,并采用交互探测识别2 个因素共同作用时对生境质量的解释力程度。计算公式[11]为:

式中:q在 0~1 之间,q越 大,解释力越强;L为因素的分层;Nh为h层 生境质量和因素对应的单元数;N为全区生境质量和因素对应的单元数;σ2h为 第h层生境质量变化方差;σ2为全区生境质量变化方差。

2.3.3 驱动因素选择

地形是影响生境质量空间格局分异的重要因素,能通过影响水热能量分配,进而对生物多样性分布格局产生影响[22],气候条件会影响植被分布,为生境质量提供良好基础[23];生态环境受道路建设的影响且与距行政中心距离相关[24];侧面反映人类活动强度的夜间灯光强度、人口数量和GDP 会干扰生境质量[25]。综合以上因素,结合数据的可获取性,从自然环境、社会经济和区位条件3 个维度选择12 种驱动因素(表4)。

表4 驱动因素栅格数据介绍Table 4 Introduction to driver factor raster data

3 研究结果

3.1 生境质量时空特征

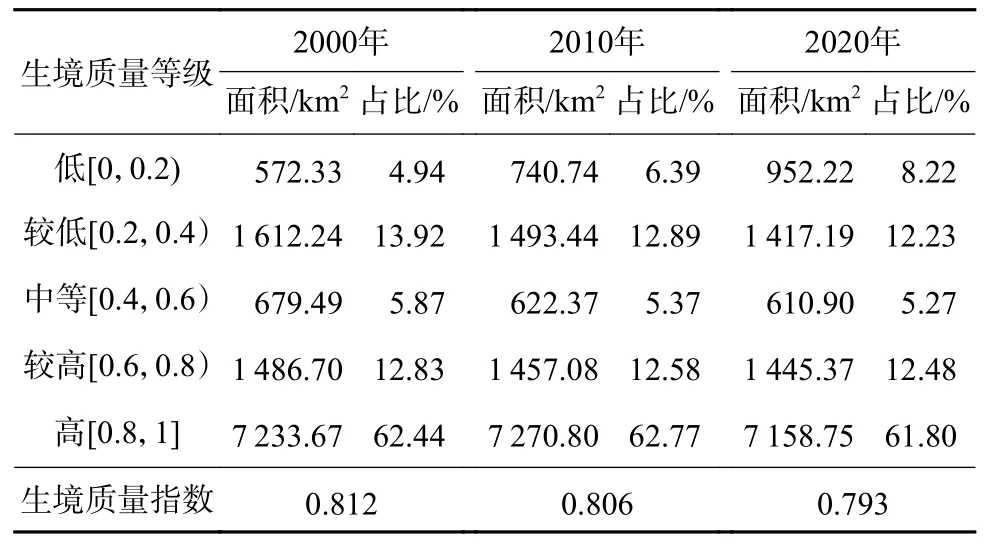

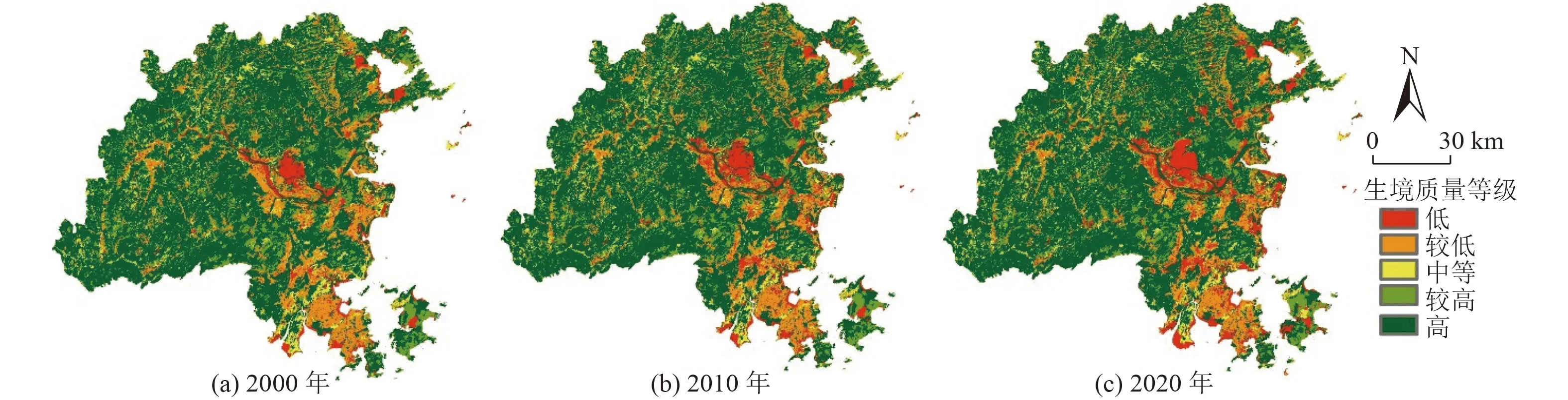

参考相关文献[20],将生境质量划分为低[0,0.2)、较低[0.2,0.4)、中等[0.4,0.6)、较高[0.6,0.8)和高[0.8,1]共5 个等级。2000 年、2010 年和2020 年福州市生境质量指数分别为0.812、0.806 和0.793,呈下降趋势(图2,表5)。其中,2000 年福州市生境质量等级为较高和高的区域分布广泛,共8 720.37 km2,面积占比高达75.27%,主要分布在永泰县、闽清县、罗源县和连江县等区域,这些区域以林地和草地为主,生态环境较为稳定;而生境质量等级为较低和低的区域共2 184.57 km2,仅占总面积的18.86%,主要分布在福州主城区和东部沿海的长乐区和福清市,这些区域主要以建设用地和耕地为主,生境退化程度较高。

表5 2000—2020 年福州市生境质量等级和面积统计Table 5 Statistics of habitat quality grade and area of Fuzhou City from 2000 to 2020

图2 2000—2020 年福州市的生境质量分布Fig.2 Habitat quality distribution of Fuzhou City from 2000 to 2020

2000—2010 年,低和高生境质量面积分别增加168.41 和37.13 km2,其面积占比分别增加1.45%和0.33%,较低和较高生境质量面积分别减少118.80和29.62 km2,其面积占比分别减少1.03%和0.25%。低和较低生境质量仍位于福州主城区和东部沿海区域,虽然生境质量变化程度较小,但福州主城区低和较低生境质量有向外扩张的趋势。2010—2020 年,福州市低和较低生境质量面积共增加135.23 km2,高和较高生境质量面积共减少123.76 km2,福州主城区和马尾区沿海区域的生境质量明显退化。

2000—2020 年期间,福州市低和较低生境质量面积占比共增加1.59%,高和较高生境质量面积占比共减少0.99%。整体上,20 年来福州市生境质量空间分布格局异质性显著,福州主城区和东南沿海区域的生境质量相对较差。

3.2 生境质量变化趋势

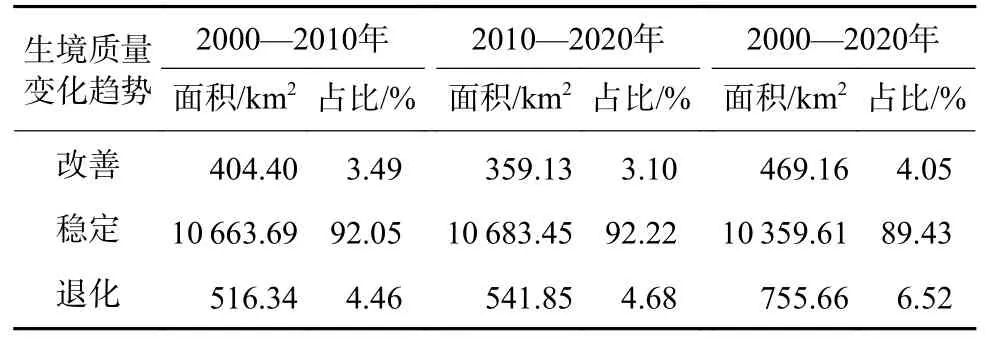

根据转移矩阵将生境质量变化趋势划分为改善(低等级转向更高等级)、稳定(前后等级不变)和退化(高等级转向更低等级)3 个等级。

2000—2010 年生境质量稳定区域分布广泛,面积占比高达92.05%,主要分布在西北各县区,如永泰县、闽清县、罗源县、连江县和晋安区等;退化区域次之,面积占比为4.46%,比改善区域多0.97%(图3 和表6)。退化区域主要分布在仓山区和闽侯县的上街镇,局部分布在福清市市区;改善区域主要分布在海拔较高的罗源县北部。

表6 2000—2020 年福州市生境质量等级变化Table 6 Changes in the habitat quality grade of Fuzhou City from 2000 to 2020

图3 2000—2020 年福州市生境质量变化的空间分布Fig.3 Spatial distribution of changes in the habitat quality of Fuzhou City from 2000 to 2020

2010—2020 年,生境质量稳定区域面积占比仍最大,高达92.22%,变化幅度较小;退化区域面积为541.85 km²,主要分布在主城区边缘、东部沿海区域和平潭岛;改善区域面积占比3.10%,呈点状式无规律分布在全市各处。

2000—2020 年,89.43%的区域生境质量较为稳定,改善区域面积仅占4.05%,退化区域面积高达6.52%。整体上看,福州市西北区域生境质量较为稳定,东南区域生境破碎化程度逐年加剧。

3.3 生境质量驱动机制

3.3.1 最优参数识别

不同空间尺度下各因素驱动程度有差异(表7)。随着空间网格的变大,较多驱动因素q随之变大且趋于稳定。现有研究通常比较各空间尺度所有驱动因素q第90%分位数的大小,分位数达到最大时则为最佳空间尺度[14]。所有驱动因素q第90%分位数呈先增加后减少的趋势,在空间网格为3 km 时达到最大值0.588。因此,8 种网格中,3 km 网格能更好地反映潜在变量对生境质量变化的影响。

表7 驱动因素q 和90%分位数的空间单元尺度效应比较Table 7 Comparison of size effects of spatial units for q values and 90% quantile of driving factors

不同离散化组合对驱动机制有显著影响(图4)。任意的离散化分类可能无法描述驱动因素与地理现象之间的实际关联[26],以高程(X1)为例,当离散数为4 时,分位数法的解释力约是相等间隔法的2 倍,且不同离散化组合的解释力差异较大,在表达中容易产生偏颇。现有研究通常将q值最大的组合作为研究中数据离散化的最优参数[14]。对于人口数量(X6),当分类方式为标准差分类法且分类数为5 时,q最大,故选用标准差分类法将人口数量(X6)分为5 类;同理,选用分位数法将高程(X1)和与二级道路距离(X10)划分为6 类;选用自然断点法将坡度(X2)、夜间灯光(X5)、GDP(X7)和与四级道路距离(X12)划分为6 类;选用标准差分类将年均温度(X3)和与一级道路距离(X9)划分为6 类;选用几何间距法将与区县行政中心距离(X8)和与三级道路距离(X11)划分为6 类;选用相等间隔分类法将年均降水量(X4)划分为6 类。

图4 3 km 最佳空间离散化Fig.4 3 km optimal spatial discretization

3.3.2 驱动因素分析

从单因子探测结果来看(表8),自然环境因素对生境质量的单因素解释力远大于社会经济因素和区位条件因素。其中,坡度(X2)和高程(X1)对生境质量的驱动力,分别为0.630 和0.599,是生境质量时空分布的主要驱动因素,其次是夜间灯光(X5),为0.486,而与三级道路距离(X11)的驱动力最小,仅为0.060。

表8 单因子探测结果Table 8 Results of single factor detection

从交互探测结果来看(图5),不同因素综合作用后皆增强对生境质量的解释力,包括47 对双因素增强和19 对非线性增强。其中,坡度(X2) ∩夜间灯光(X5)的交互解释力最强,为0.682,坡度(X2) ∩年均降水量(X4)次之,为0.671,与三级道路距离(X11) ∩与四级道路距离(X12) 最低,仅为0.164。与自然因素交互作用后的社会经济因素和区位条件因素,解释力明显增强。

图5 因子交互探测结果Fig.5 Results of interactive detection

4 讨论

4.1 生境质量时空演变

从空间分布来看,福州市生境质量呈西北高,东南低的分布格局。东南区域城镇分布密集,人口集中度高,耕地、草地和林地等被建设用地逐步占用[27],原有生境成为新威胁源,使得生态环境失去平衡;西北区域林地分布广泛,生物多样性和生态系统较为完整。

近20 年来,生境质量保持稳定的区域约占总面积的90%,这得益于长时序生态监测[28]和补偿机制健全[29]等措施逐步展开,较高和高生境质量区域保持稳定的同时,较低和低生境质量区域得到改善。但仍有局部区域的生境质量恶化较为显著。2000—2010 年,生境质量退化区域与大学城建设区域相吻合。2002 年后,伴随大学城建设陆续开展,周边环境质量和植被覆盖面积显著下降,陈子越等[30]研究也表明,福州大学城建设后,该区域耕地和绿地大量转变成建设用地,这导致威胁源的增加。2010—2020年,生境质量退化的区域主要分布在沿海区域。近年来,福州市坚持 “东扩南进,沿江向海”的发展战略,在东部沿海区域打造滨海新城,推动城市建设和人口向东南沿海方向聚集,造成该区域土地利用格局的显著改变[31]。此外,退化的区域还分布在中心城区边缘和平潭县,中心城区边缘基本处在城市开发边界范围以内,是国土空间规划指引下的合理城市开发;2010 年之后,随着平潭综合实验区的确立,房地产开发和道路修建等人类活动不断威胁平潭岛的生态环境,造成原生植被破坏和生态源地消失等生态问题[32]。

4.2 生境质量驱动因素

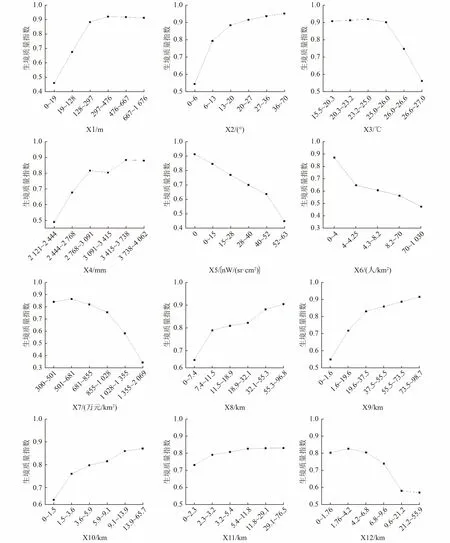

生境质量指数在各驱动因素上的分区统计如图6所示。地形因素(X1~X2)是生境质量的主要影响因素。地势险峻且海拔高的区域,多以林地为主,生境质量指数高;地势平坦且海拔低的区域,多以威胁源耕地和建设用地为主,因此生境质量指数与坡度和海拔呈正相关。气候因素(X3~X4)通过影响植被分布进而改变区域生境质量[23]。在15.5~26 ℃时,生境质量指数较高,但在26~27 ℃时,生境质量指数显著下降。这是因为适宜的水热条件能加速土壤有机质的分解并延长植被生长周期,从而促进植物生长[23];而当温度过高时,土壤和植被冠层的水分蒸散增加,导致生态环境恶化[23]。社会经济因素(X5~X7)反映人类活动对生境的威胁程度[25],与生境质量指数呈负相关。围绕人口生产和生活的需要,城镇建设和工业化挤占生态用地。研究期内,福州市不透水面面积从280.325 km2增至1 362.974 km2[33],引起水污染和栖息地受损等一系列生态问题。生境质量指数随着距行政中心距离(X8)的增大而增大,在距行政中心较远的农村区域,路网稀疏分散且植被覆盖广,生境质量指数高于城市。与一、二和三级道路距离(X9~X11)越近,生境质量指数越低,道路建设会造成生态环境恶化,道路等级越高,生境质量指数越低。这与陈晓辉等[24]在福州市的研究结果相吻合。此外,可能是因为福州市四级道路多分布在城区周边,与四级道路距离(X12)越远,与城区重叠部分越多,因此生境质量指数较低。

图6 生境质量指数在各驱动因素上的分区统计数据Fig.6 Statistical data of habitat quality in each driving factor

社会经济因素、自然环境因素和区位条件因素共同影响福州市的生境质量。其中,坡度(X2) ∩夜间灯光(X5)和坡度(X2) ∩年均降水量(X4)的交互解释力更强,高达0.682 和0.671。其原因是地形与种群分布格局和群落多样性相关[22],生境质量较差的区域大多城镇化水平较高,地势平坦,生态、生活和生产用地三者矛盾加剧;生境质量较好的区域通常海拔高且地势起伏大,受到地形地貌的限制,基础设施薄弱,人类活动造成的干扰程度更低,因而生境质量更高。值得一提的是,虽然道路因素(X9~X12)的单因子解释力最低,仅为0.06~0.15,但与各因素综合作用后,解释力也显著提高。道路建设能加快沿线城市扩张速度和提高区域间的经济联系,但同时会破坏景观连通性。因此在后续的规划中,应合理布局道路网络。

4.3 参数最优地理探测器的优势

空间尺度效应在地理问题中普遍存在,空间数据离散化的结果与离散化方法和分类数有关。但GD 模型对这些问题的定量研究不足,一定程度上影响驱动因素对生境质量时空分布的解释程度。OPGD模型在GD 模型的基础上集成参数优化,能够更准确判断驱动因素的地理特征,对推动福州市生态治理具有一定的参考价值。尽管区域间的生态系统具有差异性,但本文对于空间离散化和空间尺度的选择可以为相关分析提供参考依据。

5 结论

(1)2000—2020 年福州市生境质量指数从0.812 降至0.793,呈下降趋势。生境质量空间分异显著,生境改善区域分布在罗源县北部、平潭县的潭城镇以及闽侯县和台江区的部分水域,生境退化区域分布在福州中心城区的东部沿海地区,与福州市的发展战略相关。

(2)3 km 网格是本研究分析的最佳空间尺度,且不同驱动因素的离散化方法和分类数存在差异。

(3)福州市生境质量受自然因素、社会经济因素和区位条件因素的共同作用。其中,高程、坡度和夜间灯光对福州市生境质量空间分异的贡献率较大,坡度和夜间灯光对生境质量变化的协同作用最强。

——福州市冯宅中心小学简介(二)

——福州市冯宅中心小学简介(一)