大学生孤独感对问题性手机使用的影响

李 雪 常 扩 张 磊 张 辉

1.首都医科大学医学人文学院,北京 100069;2.南开大学周恩来政府管理学院,天津 300071

第50 次中国互联网络发展状况统计报告指出,截至2022 年6 月,我国手机网民规模已达10.51 亿,网民使用手机上网的比例为99.6%,其中学生占比达21.0%,位居首位[1]。智能手机带来巨大便利的同时,问题性手机使用现象也愈发明显[2]。问题性手机使用是指对个体日常生活产生不良影响的、不受控的、过度的手机使用[3],易导致生理病变(如手部腱鞘炎、近视眼等)和心理问题(如焦虑、抑郁、自杀倾向),与睡眠质量差、学业成绩降低有密切联系[2,4]。因此探究问题性手机使用的影响因素及机制对预防和干预大学生健康具有重要意义。基于病理性互联网使用的认知-行为模型[5]和网络使用障碍的人格-情感-认知-执行功能交互(person-affect-cognition-execution,I-PACE)模型[6],本研究关注孤独感、反刍、逃避动机对问题性手机使用的影响。

1 对象与方法

1.1 研究对象

采用方便抽样法发放网络问卷,进行2 次问卷测试。第1 次问卷填写时间为2021 年12 月,3 个月后对同一批被试进行第2 次测量。纳入标准:18~28 岁在读学生;阅读能力正常;对研究知情同意,自愿参加。该研究已取得首都医科大学医学伦理委员会审批(2022Y087)。

1.2 调查方法

1.2.1 孤独感量表(UCLA loneliness scale,UCLA)采用Russel 等[7]编制的孤独感量表,共20 个条目,分数越高,孤独感水平越高。≥44 为高度孤独,39~<44 为一般偏上孤独,33~<39 为中间水平孤独,28~<33 分一般偏下孤独,<28 为低度孤独[8]。本研究中,T1 和T2 孤独感量表的Cronbach’s α 系数分别为0.920 和0.921。

1.2.2 问题性手机使用测量 采用赵显文等[9]修订的智能手机成瘾问卷(smartphone addiction scale,SAS),由日常生活干扰、情绪安抚、戒断性、网络空间导向关系、过度使用及耐受性、重要性6 个因素构成,共33个条目,得分越高,提示问题性手机使用程度越重。其中,10 道题组成了简版智能手机成瘾问卷(the short versin of the smartphone addiction scale,SAS-SV)[10],女生>33 分、男生>31 分作为问题性手机使用的临界值。本研究中,T1 和T2 Cronbach’s α 系数分别为0.923 和0.930。

1.2.3 大学生反刍思维量表(positive and negative rumination scale,PANRS)该量表由Yang等[11]编制,采用消极情绪分量表,共12 个条目,包括消极反刍思维(自我否定、消极归因)和积极反刍思维(积极应对)。T1、T2 消极反刍的Cronbach’s α 系数分别为0.839 和0.845,T1、T2 积极应对思维的Cronbach’s α 系数分别为0.745 和0.692。

1.2.4 逃避动机测量 采用彭姓编制的大学生手机使用动机问卷(mobile phone use motivation questionnaire,MPUMQ)中的逃避动机分量表[12],共3 个条目,总分越高提示使用手机的逃避动机越强。T1 和T2 Cronbach’s α 系数分别为0.845 和0.812。

1.3 质量控制

剔除填写时间<380 s、测谎题出现错误及问卷所有答案一致的无效问卷。采用Harman 单因素检验控制共同方法偏差,结果显示,T1、T2 特征值>1 的因子均为20 个,第一个因子的变异解释率分别为17.810%和17.218%,均<40%的临界标准,因此共同方法偏差不明显。

1.4 统计学方法

采用SPSS 21.0 统计学软件进行数据分析。符合正态分布的计量资料以均数±标准差()表示,计数资料以例数或百分比表示。使用Amos 21.0 构建交叉滞后模型,考察孤独感和问题性手机使用间的纵向关系;使用SPSS 宏程序PROCESS 插件的模型6、模型92 检验中介和调节作用。以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 被调查大学生孤独感和问题性手机使用现状特点

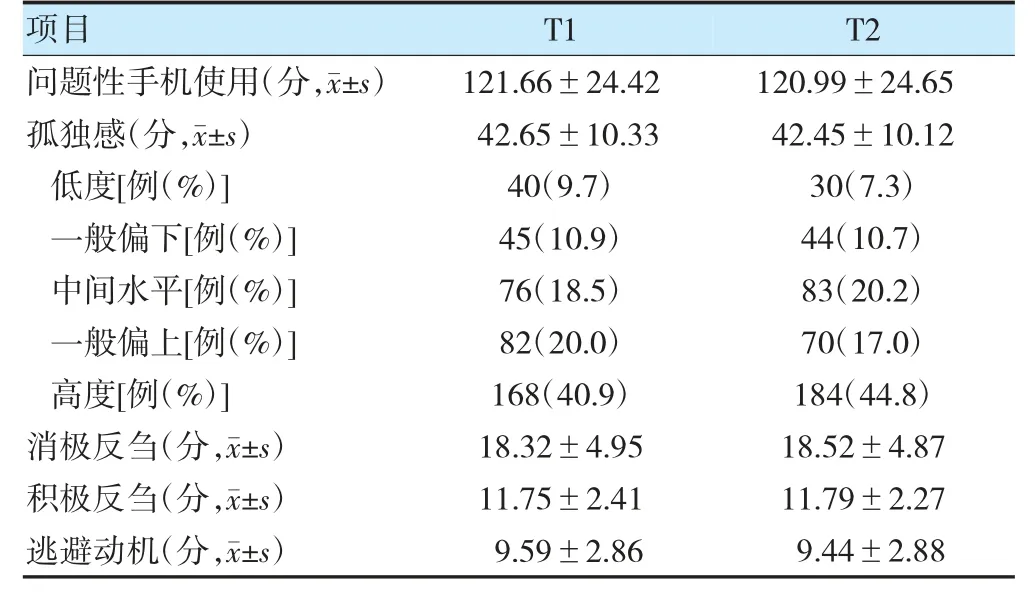

第1 次调查发放问卷695 份,有效问卷为557 份(有效回收率为80.14%,男生201 名,女生356 名);第2 次调查共发放422 份,有效问卷数为411 份(有效回收率为97.39%,男生137 份,女生274 份)。第1次测量时的年龄为(20.69±1.97)岁。T1、T2 时各变量得分及不同孤独水平个体占比情况见表1。

表1 被调查大学生孤独感和问题性手机使用现状特点

2.2 各变量得分相关性

结果显示,T1 孤独感、T2 孤独感、T1 问题性手机使用、T2 问题性手机使用、T1 逃避动机与积极反刍呈负相关(r<1,P<0.05),与其他维度呈正相关(r>1,P<0.05)。除T1 积极反刍外,T1 消极反刍与其他维度呈正相关(r>1,P<0.05)。见表2。

表2 各变量得分相关性(r 值)

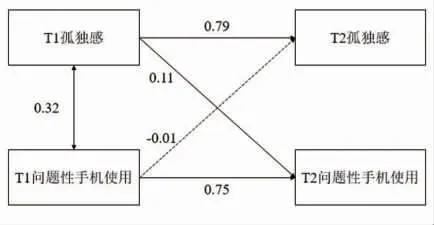

2.3 孤独感与问题性手机使用的交叉滞后分析

交叉滞后结果显示,控制T1 问题性手机使用后,T1 孤独感能显著预测T2 问题性手机使用(β=0.11,P<0.001),而控制T1 孤独感后,T1 问题性手机使用不能显著预测T2 孤独感(β=-0.01,P=0.705)。见图1。

图1 孤独感与问题性手机使用的交叉滞后分析图

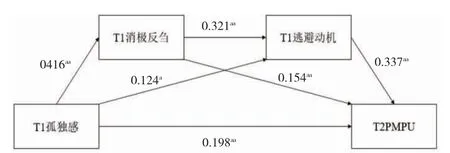

2.4 消极反刍和逃避动机的链式中介作用

根据相关分析结果,把T1 孤独感作为预测变量,T2 问题性手机使用作为结果变量,T1 消极反刍和T1逃避动机作为中介变量,对变量进行标准化,控制性别、年龄,采用SPSS PROCESS 中Model 6 检验链式中介效应。结果显示,T1 孤独感正向预测T2 问题性手机使用[β=0.198,t=4.217,95%CI=(0.106,0.290)],直接效应显著。消极反刍和逃避动机的间接效应Bootstrap 95%CI 均不包含0,提示消极反刍和逃避动机单独的中介作用均显著。另外,消极反刍和逃避动机的链式中介效应Bootstrap95%CI 也不包含0,链式中介作用显著。总间接效应值为0.151,占孤独感对问题性手机使用影响总效应的43.24%。见表3、图2。

图2 中介模型图

表3 中介效应检验的Bootstrap 分析

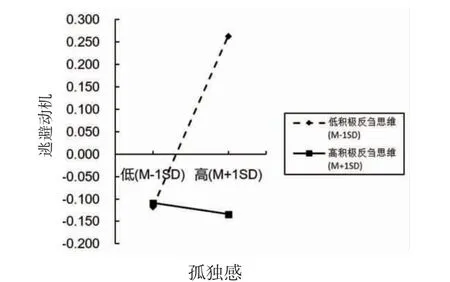

2.5 积极反刍的调节作用

控制年龄和性别,将数据中心化,采用SPSS PROCESS 的Model 92 检验积极反刍在孤独感通过消极反刍和逃避动机预测问题性手机使用模型中的调节作用。结果显示,积极反刍负向预测逃避动机[β=-0.100,t=2.052,95%CI=(-0.190,-0.004)],孤独感和积极反刍的交互项对逃避动机的负向预测作用显著[β=-0.102,t=2.161,95%CI=(-0.194,-0.009)],提 示积极反刍可以显著调节孤独感对逃避动机的路径。

采用简单斜率检验法进一步明确积极反刍的调节作用。结果显示,积极反刍低分组的孤独感正向预测逃避动机[β=0.191,t=2.744,95%CI=(0.054,0.327)];在积极反刍高分组,孤独感对逃避动机的预测作用不显著[β=-0.013,t=0.176,95%CI=(-0.152,0.127)]。见图3。

图3 积极反刍的调节作用

3 讨论

本研究采用两时间点的纵向设计,调查了大学生孤独感和问题性手机使用现状,考察了两者的关系、消极反刍和逃避动机的中介作用及积极反刍的调节作用,试图阐释孤独感是如何跨时间地影响问题性手机使用,弥补了横断设计的不足。

首先,T1、T2 的问题性手机使用率分别为68.6%和70.8%,显著高于燕婉楹等(23.9%)[13]、高蕾等(38.0%)[8]的研究结果,这主要是由于测量工具不同[14],问题性手机使用流行率在不同研究工具间差异显著,SAS-SV 的值最高。研究结果也显著高于同一工具所测结果,如张珂欣等(54.5%)[14]、吴芳等(53.7%)[15],略低于Venkatesh 等调查结果(71.9%)[16]。总体来说,当前大学生群体的问题性手机使用率较高,这可能是由于手机本身的功能多样性和便携性[15];还与大学生自控力较差,易被外界诱惑(手机、游戏)吸引有关[2];此外,线上课程的普及增加了学生的手机使用时长,易导致习惯性手机使用行为[17]。

其次,交叉滞后结果显示,孤独感能显著预测问题性手机使用的水平,而问题性手机使用不能预测孤独感,即孤独感是“因”,问题性手机使用是“果”,这与已有的研究结果一致[18]。该结果显示,孤独感更强的人使用手机缓解负面情绪[19]或进行间接人际交往来排解、回避孤独[13,20],获得在线社会支持,这更容易陷入问题性手机使用[21],符合补偿性网络使用模型。

此外,本研究显示,消极反刍和逃避动机均可单独中介孤独感对问题性手机使用的影响,也可通过链式中介起作用。该结果与已有横断调查结果一致[18]。当个体感到孤独时,一方面容易陷入对自我的否定和对自身处境的反思,出现消极反刍思维[18];反刍会引发一系列的情绪障碍(如抑郁、社交焦虑)[22],而焦虑、抑郁的个体更容易出现问题性手机使用情况[2]。此外,Peele 提出成瘾行为的主要动机是通过逃避来减少疼痛、焦虑或其他消极情绪状态[23-24]。孤独水平高的人非常渴望建立真正的人际关系,他们使用互联网来逃避现实世界的压力、满足自己的需求,更有可能出现问题性手机使用行为[24]。

最后,本研究发现,积极反刍在孤独感对逃避动机的路径上存在显著调节作用。对消极情绪的积极反刍能削弱孤独感对逃避动机的负面影响,根据积极心理学,积极反刍是以更积极的视角思考当前的消极情绪和压力[11],会从更具适应性的角度思考解决当前困境的方法,减少抑郁情绪[25-26],而不是选择逃避现实,更少沉浸在智能设备中。

综上所述,本研究认为孤独感对问题性手机使用的预测作用具有跨时间稳定性,可通过三条中介路径产生影响。此外,本研究也首次探究了积极反刍在上述中介路径中的调节作用,但该结果还需进一步探索。最后,本研究追踪时间较短,后续会增加追踪时长和次数,以探究在长时间内孤独感与问题性手机使用间的关系及影响机制。