聂耳女性题材影剧歌曲的空间表述

范真璇

茅原先生曾这样描述聂耳笔下的妇女形象: “同是写妇女, 《塞外村女》 是凄凉深沉, 《飞花歌》 是怀有希望的坚持挣扎, 《铁蹄下的歌女》 是痛苦的倾诉和悲愤的抗议。 在 《新女性》 中, 六首歌曲分别表现不同情绪, 沉郁、 控诉、 愤慨、 坚定、 严肃、 雄壮, 是女工形象的各个侧面, 也是历史发展的不同层次, 女工觉悟的成长过程”。 聂耳 “女性题材” 歌曲通过对民族矛盾和阶级压迫的揭露, 对时代女性等革命主体进行意识形态的塑造, 传达出了左翼思潮的深刻影响, 也形塑出女性思想成长的空间。

一、 认知空间的形塑

聂耳在1934年1 月29 日的日记中开门见山地写道: “一九三四年是我的音乐年”[1]。 聂耳1934年4 月进入上海百代唱片工作, 这一年他创作了19 首影剧作品。 不管从时间还是空间上看, 上海都是一个多元文化混杂交汇的 “多维立方体”, 从形成这种状态的背景看:19世纪中期, 欧洲文明论通过西方传教士与维新知识分子对西方文明论和东洋学术的译介逐渐传入中国。 这些传教士编译的书如 《智蒙启蒙塾课初步》 《佐治刍言》①英国传教士傅兰雅 (John Fryer, 1839-1928) 根据英国钱伯斯校兄弟为主灯教育编撰的政治经济学教材Political Economy(1852) 为底本编译的书。 书中明确将中国的 “缠足” 同 “西国妇女塑腰” 批评为属于低等社会的陋习。中对影响中国成为 “国之被教化而颇全者” 的开化文教治国 “缠足” 进行了批判, 明确抨击女性 “缠足” 是影响社会文明等级程度的落后符号。 林乐之 (Allen J.Young, 1836—1907) 《全地五大洲女俗通考》 中 “观于人的耻辱” 和 “废缠足” 的观点更是西方文明中的性别标准在中国的落地和转化。 人作为万物中一员的生物性观念随着生物进化论在近代中国中的持续发酵而逐步成为人们稳定的认知。 聂耳长期生活在这座多元且包容性极强的城市中, 更容易有机会接触到这些西方思潮不足为奇, 其影响也反映在他的作品中。

至20世纪20年代, “一战” 为欧美国家的女性增加了工作机会与独身观念的同时, 我国女子教育的发展也促使越来越多的女性参与社会分工进入职业领域, 男女竞争逐渐常态化, 也进一步促使父权制观念的瓦解:以往以绝对性重量倒向男性掌握话语权的天秤开始逐渐向男女平权移动。 然而, 在近代女性全力突破家庭与旧的伦理秩序束缚、 大力进行职业扩张和参政的同时, 也引发了男性焦虑: 就社会职业容量而言, 女性参政与就职的增加, 会导致男性就职与参政比例的减少。 因此,“掌握话语权的新型男性知识分子开始利用手中所掌握的近代媒体报章杂志, 试图为中国女权的未来指明方向”[2]即发出言论指出: 女性为了达到与男性的抗衡, 尝试尽力模仿与靠近他们的属性, 将自己塑造成为 “去性化” (unisex) 的 “男人婆” 形象。 郑苏学者在其论述《女英雄和多变的爱人》 中除梳理出近代中国女性形象和身份如何从 “女子” 到 “女性” 再到 “妇女” 的转变, 更是揭露在社会转型、 政治诉求、 西方观念、 古典素材、 男性视角等因素影响下, 女性表现呈现出复杂性、 模糊性与游离性。 并指出以往用于女性身上的 “柔弱的” “可爱的” “纤细的” 等形容词被更为男性化的词语 “强健的” “活力的” “英豪的” 逐步取代, 甚至致使女性形象趋向 “无性化”。[3]这种分析不无道理, 但是我们可以试想一下, 为什么认为 “强健的” “活力的” “英豪的” 这样的词语会更具男性化了? 我们大胆假设: 如果按母系计算世系血统和继承财产的母系氏族制社会没有被后来的父系氏族制社会所取代, 而一直延续至今, 那么用来形容女性的词语或者也会是 “英雄的” “威武的” 或 “强健的”?

由此看来, 不是词汇本身的问题, 而是取决于人们对逐渐普泛化的意识采取何种态度的问题。 不管是郑苏学者所提出的游移多变的妇女身份, 抑或是社会变革和分工带来的真实存在的男性焦虑等因素, 都是造成社会性别认知逐渐转变的重要因素。 聂耳在他具有代表性的“女性题材” 作品中毫无保留地、 大胆地采用两种方式来唤醒中国劳动妇女的女性意识: 第一种是直书被压迫妇女的生活境遇, 如 《塞外村女》 《媚娘曲》 《铁蹄下的歌女》 《饥寒交迫之歌》 等, 以 “共鸣联想” 唤醒当时女性对自我境遇的精确识别; 第二种则是如 《新女性》 组歌般选用 “新的女性是建设新社会的前锋” “造成女性的荣光” “翻卷时代的暴风” 这样的歌词辅以音乐旋律与节奏的塑性, 打造出他心目中理想的时代新女性造型, 以唤醒当时女性的审美认同, 这即是聂耳为当时追求进步的 “新女性” 打造的认知转型空间。

二、 听觉空间的视觉化转换

(一) “缺位” 与 “在场” 的运用

德国哲学家马丁·海德格尔 (Martin Heidegger,1889—1976) 对传统哲学普遍思辨的问题——“什么是空间” 做出解释, 他认为我们不应该在 “空间是什么”上面绞尽脑汁, 而是以 “空间化” 来诠释 “空间如何存在”, 即应该 “不断地设置空间、 整理空间和给予空间”。[4]这一点在聂耳的 《飞花歌》 中得到很好的展现。

《飞花歌》 是一首很有意思的歌曲, 聂耳于1934年为蔡楚生编剧的影片 《飞花村》 作的主题歌。 影片讲述了铁路伙夫阿华与妻子一家不但贫困交加, 还饱受火车站站长的欺凌, 虽然站长的罪恶最终被揭发并得到应有的惩罚, 但穷苦的劳动人民没能真正摆脱悲惨命运这一现实故事。 这首歌有趣在整首作品从词上看, 除了 “纯净” 的景物白描和看似与剧情毫无关系地对花农职业境遇的感叹外, 似乎完全没有提及与剧情相关的场景和人物。 从歌词的表面词义上也看不出这是一首 “女性题材” 的作品。 但汪毓和先生却将这首貌似只 “描景” 的作品直接归入他的著作 《聂耳的音乐》 中 “被压迫妇女的呼声” 章节中, 也就是将这部作品认定为聂耳女性题材的作品之一, 这绝对是有道理的, 来看这首曲子的前几句歌词:

“春季里花开飞满天, 桃花万点, 红遍人间; 杏花一片, 暖讯争先。

夏季里花开红照眼, 榴花开遍, 火样明鲜; 荷花吐艳, 十里红田。

秋季里花开随去雁, 桂花不剪, 香气回旋; 菊花磨练, 傲立霜前。

冬季里花开飞雪片, 雪花扑面, 愁上眉尖; 梅花刚健, 开到明年。”

歌词中一共出现了7 种不同的花: 桃花、 榴花、 桂花、 杏花、 荷花、 菊花、 梅花和一种自然现象形成的“花” ——雪花, “花” 作为文学创作中经常用来影射女性或具有女性气质、 女性意向的存在, 在这里更多的是对 “飞花村” 这一 “悲惨” 故事空间的建构, 即成为故事运行的 “容器”, 没有这个空间, 故事将无法开展。故事空间的 “物性” 创造了故事空间内在发展的 “机制”, 形成空间中 “缺位” ——《飞花歌》 中影片飞花村相关剧情和人物的缺位, 以及 “在场” ——《飞花歌》中影片场景 “飞花村的四季” 和对 “花农” 悲惨职业境遇感怀的在场。 另外, 歌词中的 “桃花” “杏花” “桂花” “荷花” 展现了构建空间的另一要素——“时间”的流动, 桃花的花期是3—5 月, 榴花的是6—8 月, 桂花是9—10 月, 以此类推, 季节的更迭造成时间的位移, 相对静止的 “歌词” 促成了 “时间轴” 向前滚动,构成流动的 “画面”。 加之, 作曲家在这首bD 宫调七声音阶的作品中加入 “清角” (G 音) “变宫” (C 音),形成调性上本位宫系统对另一宫系统调性上的游离, 曲式结构上采用更具民间气息的四季调分节歌形式, 作曲旋律技法上的 “行云流水” 和影视作品空间的交互运动, 造就了被描述对象灵动流畅的 “视觉” 效果。 事实的缺位造成听众对 “缺位” 之事和 “缺位” 之人的构想, 让听众在脑海中 “补位” 出新的故事空间和 “视觉” 空间。

(二) 单元场景的设置

在聂耳所有的歌曲中, 《新女性》 是唯一以 “组歌” 形式呈现的作品。 根据聂耳日记的记载, 《新女性》 在创作之初, 歌词是非常冗长的一整首, 并非现在所呈现的六个部分:

“当师毅将 《新女性》 歌词拿给我的时候, 我马上便觉到这个歌的作曲是非常艰苦的工作。 第一, 歌词太长; 第二, 情绪的表现相当复杂且深沉。 因为对象是女工, 当然要极力求其大众化, 所以首先要解决的问题是如何将歌词弄短。 我们商量的结果只有把它分成六个小歌, 分开唱时各歌有它的独立性; 同时, 连起来唱也能成为一个整个的东西, 于是才产生了六个标题。”[5]

当原本的歌词被分割成六个部分后, 聂耳根据分割的内容重新作了标题命名, 《组歌》 中每首作品都能以单幅画面表现出来, 由歌词文本打造的文本画面, 而聂耳通过调整分配给词汇的节奏型 (多用附点节奏)、 时值长短、 进入的时间 (是否在强拍进入) 等来制造紧凑画面单元中的戏剧性冲突, 来传达每个分镜头歌曲所表达的人物和情节。 即 《新女性》 组歌就是通过创造六个场景之间的连接与互动形成了各种类型的视觉化转换:前三首 《回声歌》 《天天歌》 《一天十二点钟》 以白描的手法从纺织机的声响导入来勾勒纺织女工们起早贪黑、 终日十二小时无尽无休的辛苦劳作场景, 如歌词中出现的描述场景的句子: “头回声, 响嗡嗡……二回声, 赶路匆匆……三回声, 进厂就开工” “街头灯影暗, 夜色正朦胧” “天天, 耳听机器闹哄哄, 声声振耳聋” “天天, 手跟着机轮忙转动, 一点不能松” “一点不能松, 一天十二点钟……加上女人的苦痛, 更比男人甚一重!”。

后三首: 《四不歌》 《奴隶的起来》 《新女性》 则勾勒出符合他审美标准的时代 “新女性” 形象, 如歌词中表现出新女性要 “不做恋爱梦” “不做寄生虫” “用功! 挺胸! 自重!”; 同时具备 “富贵不能移, 威武不能动; 一死无大难, 做工不再穷” 的坚韧精神力; 并认同她们跟男人一样是 “社会的劳工” “建设新社会的前锋”, 是建立 “无分男女世界大同” 社会的中坚力量。

没有看过这部影片的人, 不会深有感触地体会到纺织女工的艰辛与不易, 也不会直观的了解到作为新时代的女性所有具备的 “条件”, 所以这首作品所 “假定”的接收者是已经参与到社会大生产中的职业女性, 不管她们参与的原因是基于生活所迫还是女性独立意识的萌发。 聂耳实际上是用音乐去建构具有特定性别认知意义的音乐空间, 而完成空间设定的手法是: 节奏。 这个音乐元素在原本的文本歌词中仅是暗含的, 但在构建 “音画” 中却是被赋予关键的结构性意义, 这一点在他与好友吕骥的通信中可得到证实。

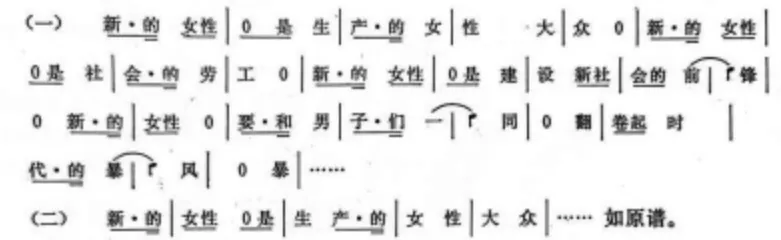

据信件考证: 1935年5 月21 日, 聂耳与友人吕骥通信就如何处理 《新女性》 歌词做了详细探讨: 聂耳坚持自己原先的音乐安排是: “极力求其大众化” 和突显全歌主题 “新的女性是什么”, 具体内容围绕歌词中多个 “新的女性” 的节奏与重音布局展开。 吕骥强调把“新的” 这个词放在正拍重音上起, 这样看上去 “新”字在重音上, 整体音乐布局也更方整; 而聂耳则觉得从前面开始将 “新” 放在弱拍上, 突显三个 “女性” 的说明语 “生产的女性大众” “社会的劳工” “建设新社会的劳工” 才能体现全曲的主旨——女性同样是建设新时代不可或缺的重要力量[6](见图1)。 另一个讨论点在《新女性》 中的第三首 “一天十二点钟” 中: “加上女人的痛苦, 更比男人甚一重!” 的节拍安排上, 聂耳更是坚持自己强化 “更比男人甚一重” 的在唱法加大力度和 “苦痛” 仍坚持用四分音符表达, 以保证不破坏这首作品愤慨的情感。

图1: 摘自 《聂耳全集》 中聂耳 “致友人吕骥”的通信内容[7]

另外, 我们从原书信中的简谱也可看出, 按照第一种编排方式, 歌词到后面 “女性” “新社会” “前锋”“男子” “翻卷” 等重要词语都将会被小节线拆开; 而按照第二种方式编排, 这些具有意义的词语都在每个小节里按照节奏 “合理的” 构建出完整的词义空间。 除了女性题材作品, 在聂耳其他多部作品: 如他反映时代呼声的 《毕业歌》 《义勇军进行曲》 《逃亡曲》; 反映劳动者呐喊的 《开矿歌》 《码头工人》 《大路歌》 《开路先锋》 等中也都能找到以音乐要素来强化文本语义性能的例子。 如在 《码头工人》 这首歌歌词中有一句 “笨重的麻袋、 钢条、 铁板、 木头箱, 都压在我们身上吧!”,聂耳分别在 “麻袋” “钢条” “钢条” “木头箱” 四个词后面均加上了八分休止符, 后接两小节重拍附点音符和最后一小节两个短促的八分音符, 后接一个四分休止符有力的收住, 形成一个力量不断增长的高潮, 将男性的力量展现无余! “附点” 代表的是 “转移”, “弱起”代表的是重音后移和弱化句子的开端, 这也是聂耳音乐旋律的特点之一。

结 语

无可厚非, 也许聂耳写作的音乐确实发自于当时的政治情状, 并且作曲家也曾坦言: “音乐和其他艺术、诗、 小说、 戏剧一样, 它是代替着大众在呐喊。 大众必然会要求音乐的新的内容和演奏, 并要求作曲家的新态度”[8], 即他的主观意识对这些政治情态做出的反应。 所以他在之后表示 “革命产生的新时代音乐家们, 根据对于生活和艺术不同的态度, 灌注生命”[9], 其中的 “不同的态度” 即反映在聂耳的女性观上, 他以音乐塑造的虚拟空间为当时的女性搭建了通向 “认同自我、 表达自我、 奋勇前行” 真实空间的通道。