老那的旗

何君华

一抬头,老那发现旗杆子上的旗叫昨夜的西北风扯了一道口子。

老那将旗降下来,才发现那口子有将近二十厘米长,跟学生们使用的直尺长度差不多。怪可惜的,这么好的一面旗就这样叫风毁了。老那在心里叨咕着,去库房里寻一面新旗。

老那在库房里翻箱倒柜,却没有找到新旗。老那明明记得,库房里还有一面备用的新旗,但把所有的柜子、箱子翻了个底朝天,愣是没找着。兴许是记错了?不应该啊,绝对还有一面!老那又是一通找,仍是没找着。老那这才确信是自己记错了。“老啦,不中用啦,这记性是越来越差了!”这么一感慨,老那忽然觉得伤感起来。

老那是个不服老的人,也是个从来不服输的人,浑身的力气总也使不完,但他终究是老了。这么想着,老那就一屁股坐在了地上。

岁月匆匆催人老,不服老不行啊。老那也不知道在冰凉的地面上坐了多久,忽然腾地站了起来。老那觉得,不能这么坐下去了。今天是星期日,明天就是星期一,他还得给孩子们升旗呢。他得抓紧时间去苏木(乡)上买一面新旗回来。

我在《巴音诺尔的旗》那篇小说里写过,只要看到学校的旗升起来,我们就知道该上学了。升旗的除了老那,不会有别人,因为老那是我们嘎查(村)小学的校长。老那名叫那日苏,但没人叫他“那日苏”,也没人叫他“那校长”,包括我们学生在内,背地里都喊他“老那”。他除了是校长,还是我们的蒙古语老师、汉语老师、数学老师和体育老师,是我们各个正课副课的老师。整个嘎查小学只有他一个老师。老那有个雷打不动的习惯,那就是每天早上六点准时起床升旗。一旦哪天没升旗,那意思就是学校放假。起初我们连什么是星期都不知道,时间久了才知道一个星期是七天,只有星期天一天不上学。在我们嘎查,谁都不习惯按照星期过日子,因此仍然每天还是看老那升旗没有,升旗了就赶紧起床上学。

我也说过,老那的“旗语”在我们巴音诺尔嘎查还真是挺实用的。我们嘎查虽然地势极平坦,但却是出了名的“幅员辽阔”(这个词当然也是老那用半生不熟的汉语教给我们的)。不夸张地说,我们嘎查可能是整个内蒙古自治区乃至全中国最大的嘎查,各家各户住得远,升旗确实是最简单有效的沟通方式。老那每回去苏木或是旗里乃至盟里,除开买回一些教具文具外,一定还会买一面崭新的国旗回来。我们嘎查地处科尔沁草原腹地,夜间风大,每天傍晚老那都要把国旗降下来收好。盡管这般爱护,可国旗还是经不住每天的风吹日晒,因此只要有机会出门,老那就一定会买一面新国旗回来。

老那跳上一辆突突冒烟的农用三轮车就往苏木上赶去。苏木上有一家(也是唯一一家)文化用品商店,那里能买到国旗。文化用品商店在苏木中学南门西侧,苏木中学在苏木街道最南边,可老那搭的这辆农用三轮车到苏木街道北头就往东拐了。老那不敢耽搁,跳下车就往南走,还有两里多地呢。

老那好不容易走到苏木中学,才发现文化用品商店关门了,一把大铁锁牢牢地把着店门。老那打听一圈才闹明白,今天是星期天,商店老板回花吐古拉嘎查家里去了。这可怎么办?花吐古拉嘎查离苏木五里多地呢!

老那咬了咬嘴里的老牙,决计去一趟花吐古拉嘎查,他要去找商店老板回来给他开门。

等老那气喘吁吁地找到商店老板,商店老板却不乐意跑一趟:“这大周末的,不去!”商店老板打着酒嗝连连摆手。

老那苦口婆心地告诉商店老板,孩子们等他升旗上学呢。老板不吱声了,从炕上爬起身,默默跟着老那回了店里。

商店老板郑重其事地将国旗交到老那手里。老那接过旗,想了想,又掏出一沓零钱来,慢悠悠地说:“再买一面,买两面吧!这么大老远折腾你一趟,不容易!”

从商店出来,老那才发现天已经完全黑了。他还没吃饭呢!可他已经顾不上咕咕叫的肚子了,他得抓紧时间去苏木街道上找辆车赶回去。可眼下哪有车啊?这大冷天的!

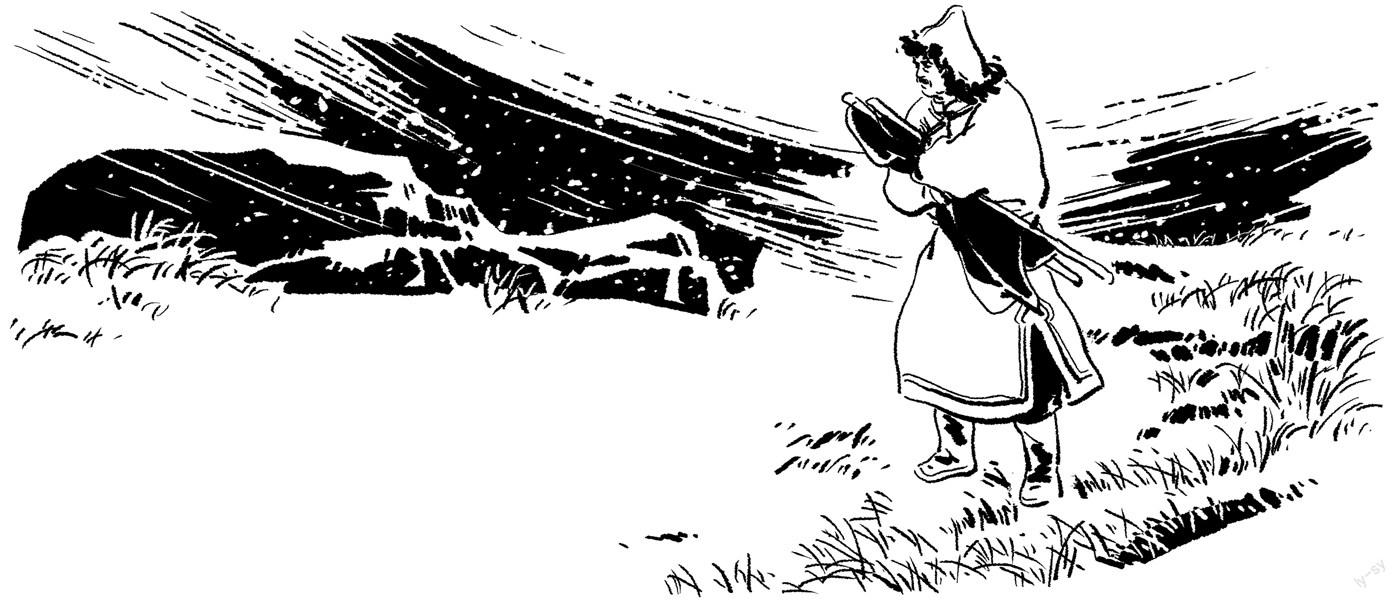

老那只好迈开腿往回走,边走边看有没有顺路车可以搭。这天可真是太冷了,西北风那个吹呀!刮在脸上跟刀割似的。也是,昨夜那风都能把旗子扯出一道老长的口子,能不冷吗?

光刮风还不算,雪忽然就下起来了,不一会儿就下大了,而且越下越大,大雪片子像鹅毛一样。老那心知眼下是不可能碰到什么顺风车了,他只能靠自己的双腿一步一步往回走了——或者说,往回“挪”可能更准确。

老那抬了抬头,似乎远远地看见了嘎查小学里矗立的旗杆。看着光不出溜的旗杆,老那顶着科尔沁腊月里的西北风和鹅毛大雪,坚定地向嘎查小学迈着步子。

事实上,老那哪能看见旗杆呢?还有好几里地呢!他只不过在心里想着,孩子们明天就要上学,上学就要升旗。这么想着,他就迈开了步子。

[责任编辑 冬 至]

———走进去,就感到快乐