装配式建筑工人胜任力评价方法与实地验证研究

赵向东

(甘肃林业职业技术学院,甘肃 天水 741020)

0 引言

与现场浇筑式建筑相比,装配式建筑的优势主要集中在4 个方面:搭建速度快、建筑质量更有保证、减少资源浪费、生产过程中污染少[1]。而现阶段约束其发展的因素则主要集中于前期成本高、熟练劳动工人短缺、生产技术不够成熟等几个方面。

目前国内对于装配式建筑的研究主要集中在建筑成本、构件质量、产业管理等方面,而对于装配式建筑工人方面的研究较少。众所周知,工人素质是影响装配式建筑推广的重要因素之一,而工人胜任力这一指标则可以较好地反映出工人的素质水平。正确评价装配式建筑工人胜任力有利于选择出合适的工人,提高工作绩效,从而促进装配式建筑的发展。同时各装配式工人培训机构也可基于此模型对工人进行精准培训,挖掘每位工人的潜力。

1 胜任力理论

1.1 胜任力的来源与发展

有关于胜任力的研究最早起源于心理学。20世纪70年代,著名美国心理学者David C.Mc Clelland 在《美国心理学家》发表了一篇名为《Testing Competence Rather Than Intelligence》的文章,在这篇文章中他指出通过传统的智力测试以及在学校的学术成绩等来判断个人能力和预测个人发展是不准确的,并且这种方式还存在着对弱势群体的不公平问题,同时David C.Mc Clelland提出可通过个人的行为特征、个人的条件来有效地反映出个人的工作绩效[2]。他的这一设想在情报局情报官员的选拔中得到应用。

1.2 胜任力评价模型

根据Mc Clelland 的理论,胜任力模型是指一组影响个人工作的主要部分,与工作绩效紧密相关的,同时是可以被测量的知识、态度以及技能。而Guiford 则认为胜任力模型是指能够区别绩效优秀者与绩效平庸者的一组特质、能力以及技能的行为特征。综合来看,胜任力模型是指通过比较绩效优秀者与绩效平庸者之间的区别,得到一组可以被标准测量,且与工作绩效之间存在密切联系的特征(包括知识、技能、性格等内容),利用该特征去选拔人才、培训员工以及分配工作,以达到提高工作绩效的目的。

目前胜任力模型应用最为广泛的领域为管理领域,并且主要集中于研究中高层管理人员的胜任力,对于基层管理人员的胜任力研究相对较少。建筑领域对于胜任力的研究则主要聚焦在设计人员以及项目经理身上,缺少对于现场施工人员的胜任力研究。

2 基础模型构建

本文将在前人对于胜任力研究的基础上,结合装配式建筑现场搭建要求及工作特点,利用行为事件法与职能分析法构建装配式建筑现场搭建工人的胜任力模型。

2.1 装配式建筑现场搭建工作特征

装配式建筑现场工作主要包括运输预制构件、对预制构件进行妥善的存放以及吊装、脚手架搭建等,其施工流程主要分为基础、主体结构以及装饰工程3 部分,其中预制构件的搭建工作是最为重要的部分。对于预制构件现场搭建的高精准度要求是限制装配式建筑大规模推广应用的重要因素之一,因而装配式建筑工人胜任力特征的最重要部分为预制构件的现场搭建能力。

综合装配式建筑施工方面的研究可知,装配式建筑现场搭建过程中导致质量不合格的因素主要来源于两个方面:第一是平板制作以及安装的问题,其所涉及到的主要有转角板折断、叠合板断裂、外墙板保温层断裂等;第二为预制构件的连接问题,该问题发生的原因主要有4 个,包括灌浆不饱满、套筒连接错位、管线及构件埋设错误、预制构件成品保护不够。

根据上述分析可以发现,与传统现浇式建筑相比,装配式建筑对于现场施工的工作秩序以及施工管理提出了更高的要求,并且由于其工作步骤的不可逆性,要求装配式建筑施工工人要对自身工作高度负责,同时对于现场的工作安排以及现场施工情况要非常了解。

2.2 结合半开放式问卷确定胜任力因素

根据技术人员胜任力模型以及装配式建筑现场特征,初期共确定了32个特征因素。这32个特征因素可划分为2 个方面共4 个维度。第一个方面为显现型胜任力特征,其中的知识与技能维度包括有:教育程度、资格证书、工作资历、健康状况、职业培训、与上级的沟通能力、专业知识;行为与影响力维度包括:遵守秩序、社交情况、工作态度、帮助他人、安全意识、工作完成程度、团队合作意识、操作规范。第二个方面为隐藏型胜任力特征,其中的动机与成就维度包括有:成就导向、职业规划、主动性、权利取向、成就欲;个人效能维度包括:责任心、逻辑能力、突发事件处理情况、准确的自我评估、细致程度、信息收集(现场情况了解程度)、喜欢与人相处、开拓创新能力、人际关系洞察能力、学习能力、学习意愿、身份认同(企业认同)。最终,基于半开放式调查问卷,筛选优化后确定了20 个核心特征因素。

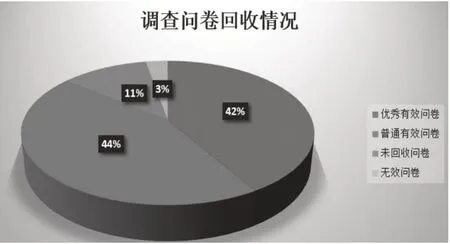

本次调查的地点选择在甘肃省兰州市市区,主要调查项目为兰州市某棚户区改造项目施工现场。在施工现场的项目部管理人员的协助下,现场指定了优秀员工和普通员工各45 名,向他们发放问卷,同时由现场管理人员监督填写问卷,图1 为装配式建筑工人胜任力特征问卷的回收情况统计。

图1 装配式建筑工人胜任力特征问卷调查情况

2.3 基础胜任力评价模型的构建

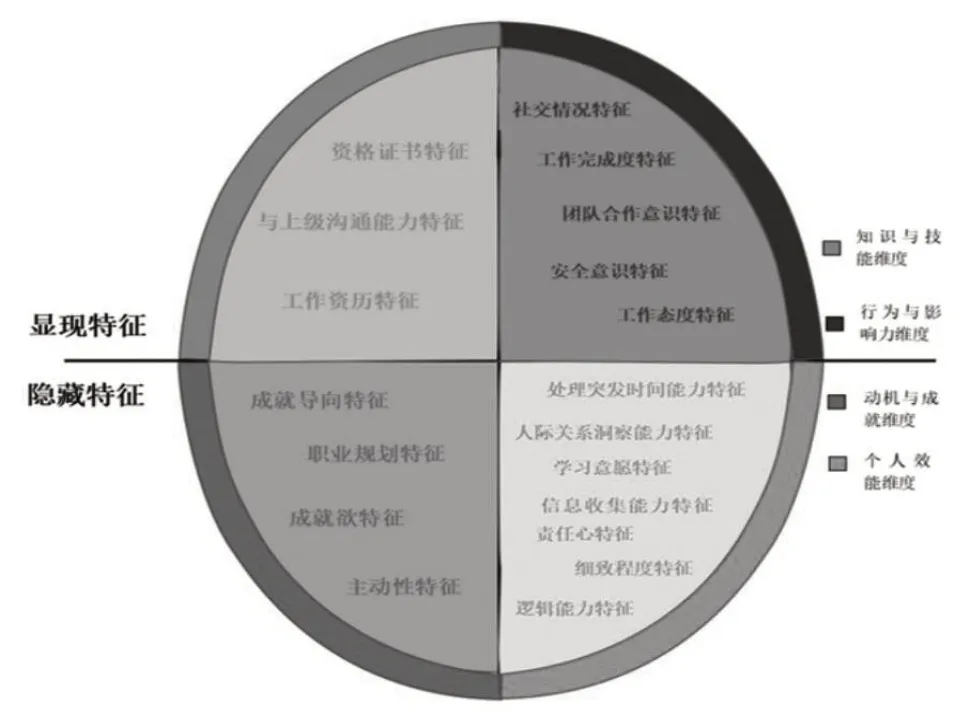

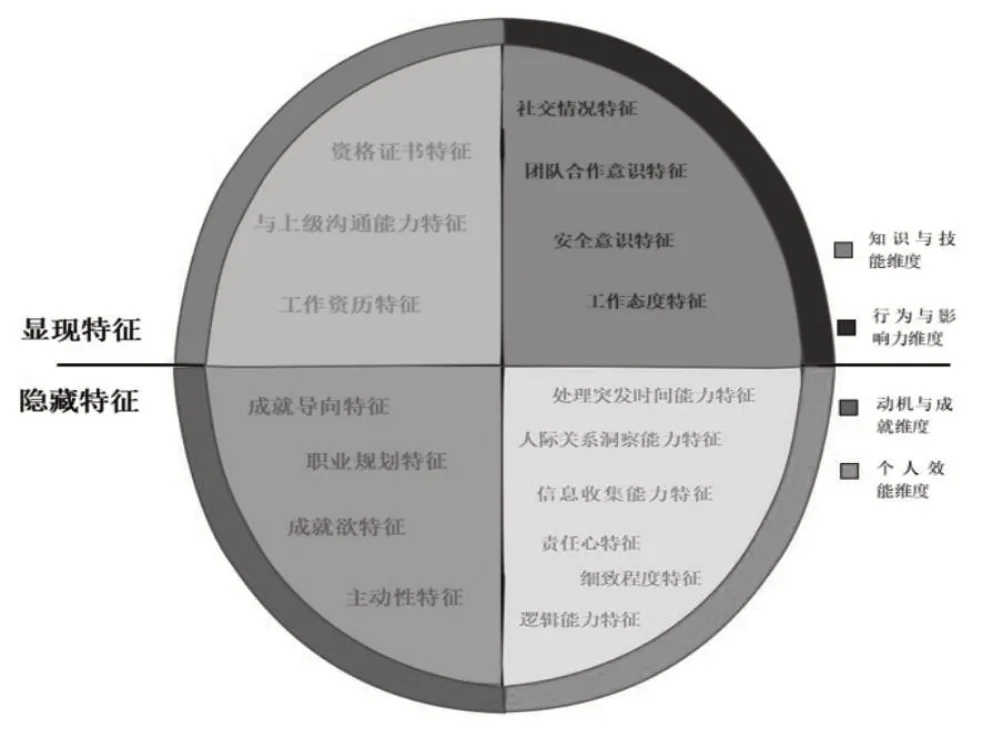

装配式建筑现场搭建工人的胜任力模型包括有隐藏部分与显现部分2个方面。

(1)隐藏部分分为动机与成就维度和个人效能维度。经过精确的调查和详细分析,最终确定的动机与成就维度包括有:成就导向特征、职业规划特征、主动性特征、成就欲特征;而个人效能维度包括有:责任心特征、逻辑能力特征、处理突发事件的能力特征、细致程度特征、信息收集能力特征、与人相处能力特征、人际关系洞察能力特征、学习意愿特征。

(2)显现部分分为知识与技能维度和行为与影响力维度,其中知识与技能维度包括有:资格证书特征、工作资历特征、与上级的沟通能力特征;行为与影响力维度包括有:社交情况特征、工作态度特征、安全意识特征、团队合作意识特征、工作完成度。具体模型情况见图2所示。

图2 装配式建筑工人胜任力基础评价模型

3 模型验证以及修改

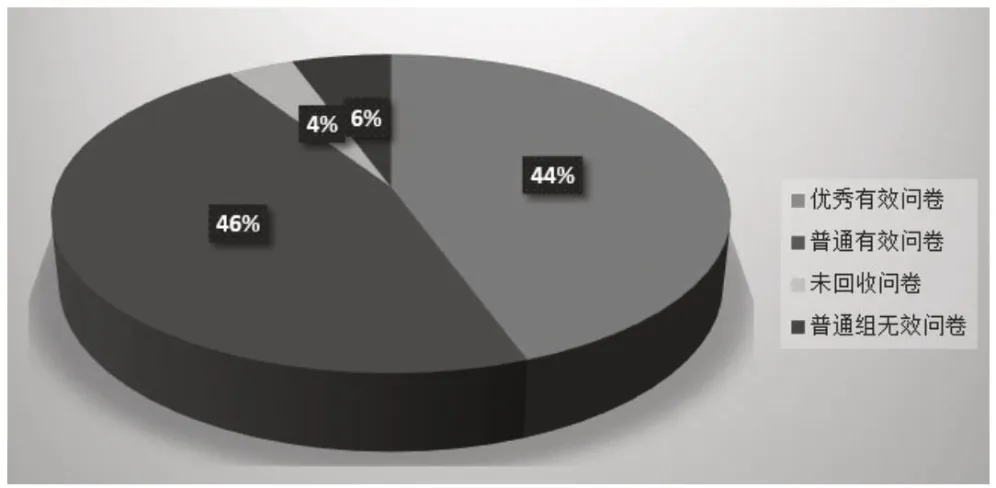

为验证上文中基于初次调查问卷数据而建立的装配式建筑工人胜任力评价模型,对兰州市的另一装配式建筑施工工地进行了问卷调查。

3.1 验证方法及数据处理

为最大限度保证数据的真实性以及模型的准确度,在本次调查中由现场施工技术人员和监理人员根据工人的日常表现和工作实绩,经过仔细讨论和投票,最终选择了25 名优秀员工和30 名普通员工作为本次问卷调查的对象,具体问卷回收情况见图3所示。

图3 基础模型验证问卷回收情况

将调查问卷按照事先确定的优秀员工以及普通员工进行划分,并将优秀员工组名称设置为A 组,普通员工组名称设置为B组。

第一步综合计算A 组与B 组各问卷在各个维度的总分数值,其具体计算方法是将各个维度的所有胜任力特征因素所对应的题目分值进行求和。

第二步是将各个维度的分值总和,然后按照总分数降序排列筛选出前24名员工。

第三步是对比通过分数筛选出的24 个优秀工人名单和前期讨论投票确定的优秀员工名单,以此对模型进行验证性评价。

通过对比可知总分值排名前24 位的工人中,存在22 位A 组成员,2 位B 组成员(B3、B15)。其中B3 处于20 名,B15 处于22 名,并且第25 名与26 名均为A 组成员。可根据以下公式计算偏差值:△=(前24 名B 组成员/24)*100%=(2/24)*100%=8.33%。

3.2 结论分析与模型修正

3.2.1 结论分析

通过上节数据分析可知,本研究所构建的基础模型的实际偏差值为8.33%,小于最大偏差值限值10%,因此该基础模型合理。

虽然模型偏差处于可接受范围内,但依然存在较大的偏差,通过比较A 组与B 组中各胜任力特征因素之间的差值可知,存在有工作完成度、成就导向、成就欲、责任心、学习意愿五个胜任力特征分数的差值小于0.5。具体偏差分布情况见表1所示。

表1 模型验证胜任力特征因素差值表

3.2.2 模型修正

通过以上数据分析,将基础模型(见图2 所示)进行了修正,具体修正内容为:

(1)隐藏部分:取消了个人效能维度的“学习意愿特征”一项。其余特征项不变。

(2)显现部分:取消了行为与影响力维度的“工作完成度特征”。其余特征项不变。

修正后的模型见图4所示。

图4 装配式建筑工人胜任力评价模型

4 结束语

本文在前人对于胜任力特征研究的基础之上,通过对甘肃省兰州市装配式建筑施工工地的现场调查,建立了装配式建筑工人胜任力评价模型并对其进行了验证和修正。研究结果和相关建议如下:

(1)政府在解决装配式建筑工人劳动素质缺失的问题上最好的办法是建立相关职业培训机构对工人进行针对性培训。若培训机构能依据本模型确定培训方式并及时调整侧重点,将会提高输出优秀工人的比率,推动当地装配式建筑施工质量提高、工期缩减、成本降低。

(2)政府相关管理部门和企业可依据本模型在普通建筑工人素质要求的基础之上确定出装配式建筑工人的职业素质要点,以此进行装配式建筑工人的招聘和筛选。

(3)装配式建筑施工企业可以利用该模型设置问题筛选工人,选择出有潜力成为优秀工人的人员进行针对性培养,为企业发展提供强有力的人力支撑。