地下水回补环境污染风险研究进展

贾永锋,尚长健,廉新颖,臧永歌,冯 帆,席北斗,姜永海*

1.中国环境科学研究院,环境基准与风险评估国家重点实验室,北京 100012

2.中国环境科学研究院,国家环境保护地下水污染模拟与控制重点实验室,北京 100012

地下水回补可有效改善地下水资源短缺及过度开采引发的地质环境问题[1].地下水回补采用人工措施将地表水源通过河道、回灌井等方式注入地下,经土壤含水层过滤后补充地下水,可实现扩大地下水储量、增加水资源季节性调配能力、防止海水入侵以及减缓地面沉降等多种效益,在国内外有广泛的应用或探索,如美国、法国、澳大利亚及以色列等采用深度处理的再生水回补地下水防止海水入侵或作为饮用水源[1].瑞典、荷兰和德国地下水回补贡献的水量分别占到总供水的20%、15%和10%[2].我国华北地区采用河湖地下水回补方式开展了地下水的超采治理[3],水利部数据显示,截至2021 年底,华北地区累计入渗回补地下水近80×108m3.

作为人工强烈干预下的补给方式,地下水回补可能引发的环境污染风险尤其值得关注.回补需要良好的地层渗透性,但这也会导致地下水污染的风险增大.回补水来源广泛、水中组分复杂多样,除常规的氮磷营养盐外,还有重金属、有机污染物,尤其是抗生素、内分泌干扰素、细菌及病原虫等[4-10].世界范围内常见的回补水源有再生水、雨洪水,我国南水北调水也是华北地区主要的回补水源.这些回补水源中再生水成分最为复杂,环境风险也存在诸多不确定性.再生水水质由于污水来源及处理工艺差别,水质存在空间上的差异,加之季节对处理效果的影响,水质也存在时间上的波动.因此用于回补的再生水均采用强化的水处理工艺,如膜生物反应器(MBR)、微滤、反渗透强化处理、过氧化氢加紫外线消毒处理等.雨水本身各类成分背景值较低,但在径流过程中可能溶解地表的污染组分.已有研究[11-12]发现,城市雨洪水COD、NH4-N、TN、TP、Fe、总石油烃、挥发酚等指标浓度部分超过《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) Ⅴ类,且不同城区位置及下垫面的污染组分浓度有显著差异.对于未受明显人类活动影响的区域,雨洪水的水质安全性往往较高.

此外,回补场地含水层沉积物中易于迁移的原生矿物组分以及包气带残留的污染组分,也给回补后地下水环境的变化带来诸多不确定性.因此,科学认识回补水源与含水层矿物之间的生物地球化学过程,识别包气带中残留污染组分的分布特征与性质至关重要.美国佛罗里达州某回补场地因富含O2等氧化性组分的回补水源,造成含水层硫化铁矿物的氧化溶解释放,进而导致地下水As 含量上升[13].农业活动区包气带中残留的硝酸盐在地下水位回升下的污染风险也得到广泛关注[14].因此亟需科学认识地下水回补的环境污染风险,为回补工程的科学实施提供技术支撑.该文将系统总结地下水回补后的水质污染风险及防控措施并对未来的研究方向提出相关建议,以期为地下水回补的可持续发展提供科学与技术支撑.

1 回补后地下水环境条件变化

1.1 地下水回补基本形式

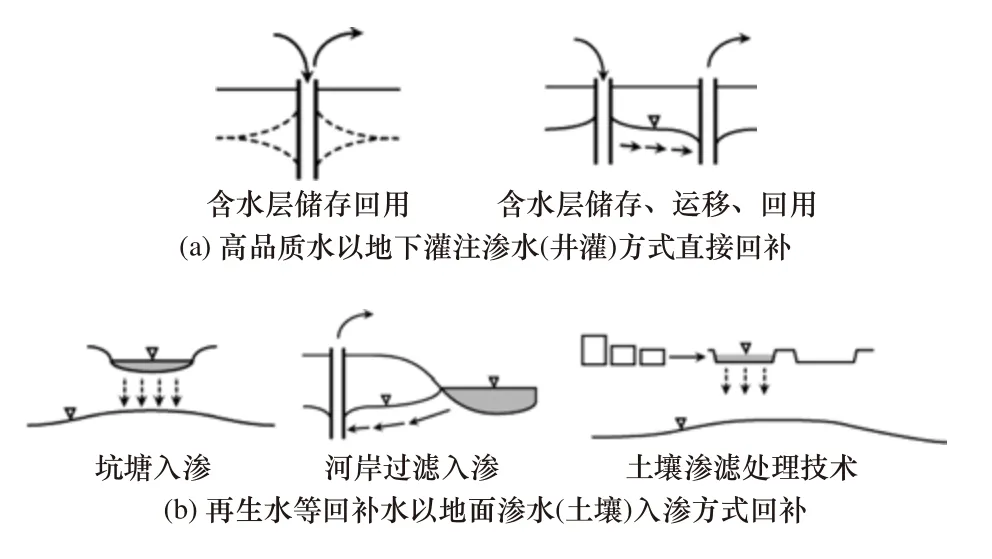

地下水回补主要分为地面渗水补给和地下灌注渗水补给两种类型[1].地面渗水补给包括选取易于渗透的河道、水库、砂石坑等渗水补给(见图1).地下灌注渗水补给是为了直接穿越上部弱透水层进入下部强透水层,采用管井、大口径井、竖井等灌水注入地下.因为包气带本身具有一定的净化能力,地面渗水方式对回补水的水质要求相对较低,直接灌注则对回补水质要求很高,往往要达到饮用水标准.

图1 不同地下水回补方式示意[15]Fig.1 Schematic diagram of different MAR ways[15]

1.2 回补后地下水环境条件变化特征

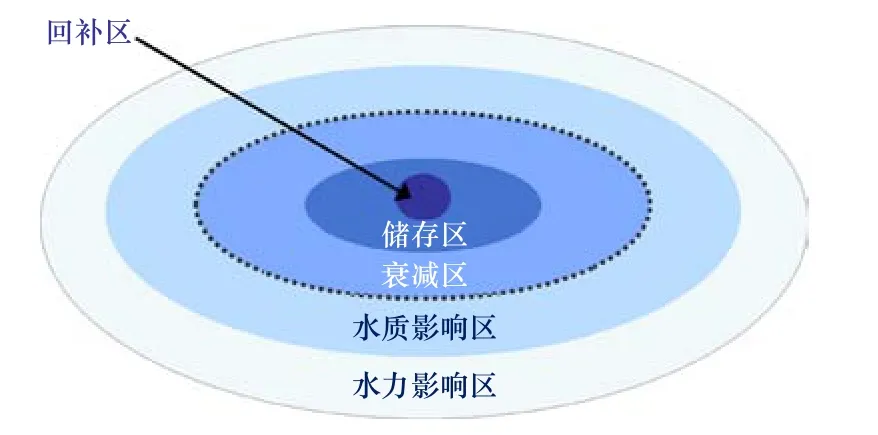

地下水回补后最显著的变化是回补区及周边水力影响区地下水位的抬升,进而改变地下水的流场等水动力条件.回补的影响区域可分为储存区、衰减区、水质影响区、水力影响区[16](见图2),这些区域的边界确定对于回补后水位水质监测点位的布设具有重要的参考价值.据北京市水科学研究院监测数据显示,2018-2019 年南水北调水在潮白河上游的河道回补使得地下水位上升12.47 m,显著改善了周边的地下水漏斗状况.回补另一个重要的影响是对地下水化学条件的改变.回补水会输入地下水环境大量的物质组分,改变地下环境的氧化还原、溶解沉淀、吸附解吸等条件.回补水中不同氧化还原组分的入渗,如活性有机质、溶解氧会导致地下水环境向还原环境[17-18]、氧化环境[19]的转变,入渗过程中有机质降解产生的CO2会促进CaCO3的溶解[20],不同盐分水源的回补可能产生Na、Ca 等阳离子交换作用[20-23].

图2 地下水回补后影响区域示意[16]Fig.2 Schematic diagram of affected area after MAR[16]

回补地下水环境条件的变化,会导致含水层沉积物中稳定的矿物组分、包气带残留的污染物发生释放,造成回补的次生污染风险.因此回补后的环境风险一方面来自回补水源及回补场地等地表污染源的入渗风险,另一方面来自回补后的次生污染风险.前者主要取决于水源中残存的污染物,而后者主要取决于回补水源的水化学成分与含水层及包气带中矿物组分的生物地球化学状况[24],而且次生污染风险更为复杂,也存在更多的不确定性、未知性且风险的长期缓释特点显著.

2 回补后地下水直接污染风险

回补水中污染物可能会对地下水产生直接的污染(见图3).直接污染的产生与回补水的水质密切相关,再生水中由于污染组分复杂多样,对地下水直接污染的风险显著高于其他回补水源.直接污染的产生也与回补的方式及包气带等介质条件有关,井灌回补的风险大于包气带入渗类型;包气带介质的生物地球化学性质控制氧化还原、吸附解吸等反应的发生,影响污染物的去除效率,进而影响直接污染产生的可能性.

图3 地下水回补过程中不同类型污染风险示意Fig.3 Schematic diagram of different types of groundwater pollution risk during MAR

2.1 盐分

如表1 所示,回补水源(如再生水) 盐分含量高时,可能会造成地下水盐化.水中盐分一般以TDS 表征,地表水源盐分的主要组成离子有Na+、Cl-、SO42-等.不同于有机物、重金属等组分在回补路径中由于生物降解,物理化学吸附等作用发生明显衰减,盐分组分,尤其是Cl-,往往化学性质稳定,不易发生吸附及其他化学作用,因此随水流直接迁移至含水层,累积效应会造成地下水盐分的不断升高.过去40 年来,我国很多地区均发现了地下水的盐化现象,很多虽然不是直接与地下水回补有关,但是与污染河水的入渗、污水灌溉等可能有明显关系[24].因此对于高盐分的再生水回灌地下水时应综合土柱试验,模型模拟等手段进行必要的地下水盐化风险评估[4].

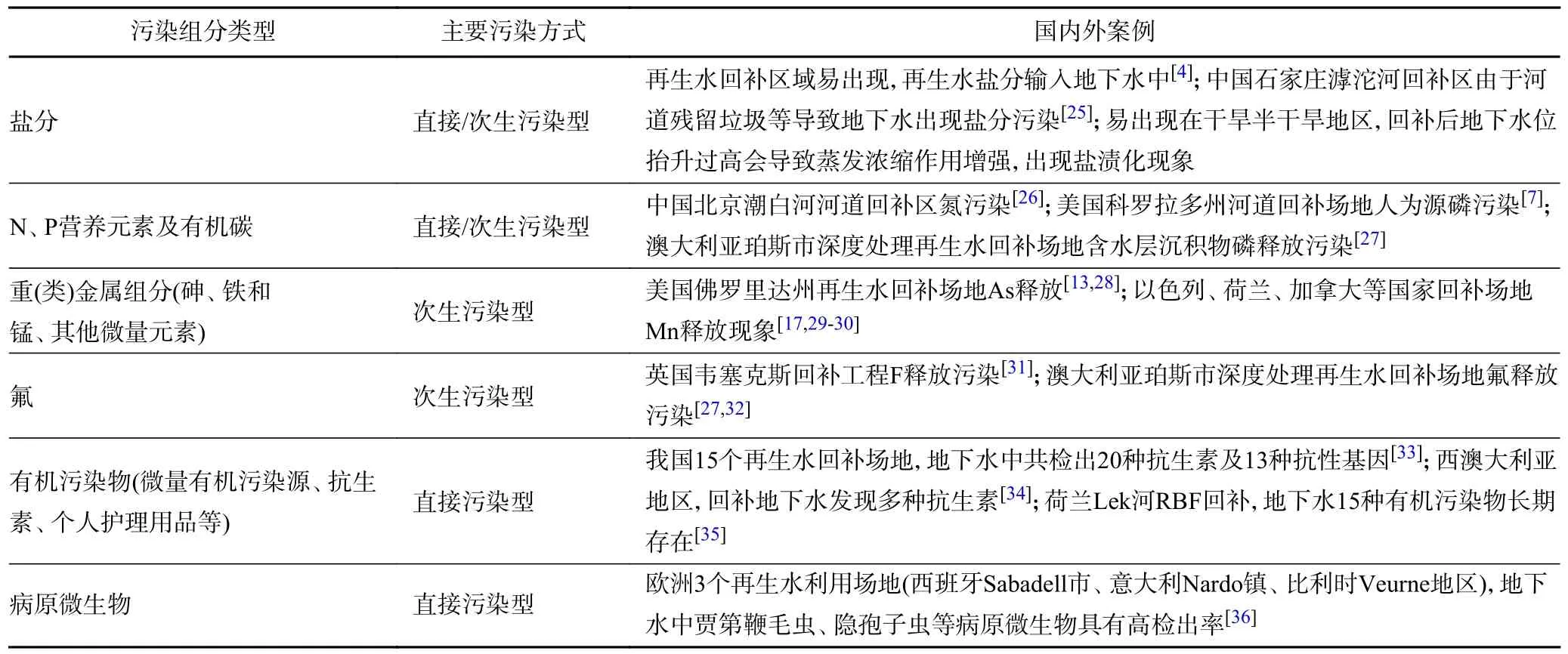

表1 地下水回补过程中主要污染组分特征Table 1 The Occurrence of Main Groundwater Pollutants during MAR

2.2 N、P 营养元素及有机碳

回补水中氮的主要存在形式为有机氮(蛋白质)、氨氮及硝氮.硝氮由于本身带负电,比氨氮更易迁移进入地下水中[37].氨氮受硝化作用及吸附作用影响阻滞其迁移进入地下水中.SAT (soil aquifer treatment,土壤含水层处理系统) 对回补水中N 的去除率为12%~93%[38].回补水或者沉积物中活性有机质的存在控制了回补水中NO3-反硝化的强度,进而决定其污染地下水的风险.低水力梯度、干湿循环中更长的干间隔(提供需氧环境)和丰富的有机质有利于N 的去除[15].柱试验模拟研究表明,干间隔时间的增加可显著提升回补水中氨氮的去除,持续进水氨氮的平均去除率为36.8%,干湿间隔各6.4 d,去除率可达98%,显著降低回补污染风险[39].沉积物中Fe、Al 氧化物等的吸附作用以及磷酸钙等的沉淀作用直接影响回补的P 污染风险.美国科罗拉多州河岸过滤回补(RBF)场地的研究发现,P 的去除率从2009 年的80%降至2012 年的40%,可能是由于入渗路径中沉积物对P 的吸附位点饱和所致[7].

作为地表水BOD、COD 污染指标的重要贡献因子,有机碳也直接影响回补后的地下水水质.地下水回补中有机碳的去除率介于30%~88%之间,非腐殖质组分优先被去除,如脂肪族有机物、生物聚合物等.南澳大利亚博利瓦地区[40],含水层储存回用方式(ASR)回补的再生水中有机碳含量为10~20 mg/L,在强烈注入条件下有机碳造成注入井周边产生显著的产甲烷化还原环境,在井周边4 m 水平距离内,20%~24%的DOC 发生了矿化降解.

除了人为直接来源的氨氮在回补过程中对地下水水质的影响,人类排放的有机物也可能分解释放氨氮.法国塞纳河河流底部沉积物孔隙水中铵根离子浓度高达300 mg/L,地下水中铵根离子浓度为7~20 mg/L[41].多孔介质的吸附作用有效抑制了氨氮向地下水中迁移,但如果有机物长期输入河流,其降解产物氨氮会因为吸附饱和进而出现穿透现象,导致取水井中氨氮污染[41].

2.3 有机污染物

回补水中可能存在的有机污染物有农药、石油烃、多环芳烃、藻毒素、消毒副产物(三氯甲烷)、新污染物(药物活性化合物、内分泌干扰素、个人洗护用品)等[15,42].地下水回补过程中有机污染物的去除主要依赖于吸附及生物转化作用,而后者是最理想的去除方式,因为污染组分已发生化学性质的变化,可转化成无害的无机组分,而吸附作用会发生吸附点位的饱和以及解吸附现象.微量有机物污染物降解与转化主要取决于微生物作用,含水层体系中固有微生物酶的活性成为总代谢与共代谢去除有机组分的关键因素[43].较高的温度可以提升酶的活性,增强有机组分的矿化作用.因此有机物的降解存在明显的季节性特点,夏季有机物对地下水的回补污染风险低于冬季[7].易于降解的有机污染物及有机物在回补入渗的初期即可被有效去除,但是对于较难生物降解的组分,可能需要更长的迁移时间才能够得以降解[44].从有机物特性来说,疏水性有机污染物在土壤有机质的吸附作用下比亲水性有机污染物更易被阻滞截获.由于不同类型污染物降解所需要的氧化还原条件不同,因此回补过程中氧化还原条件的序列变化,可以增强对多种有机污染物的去除[45].常采用的干湿循环回补模式通过影响氧气等进入地下环境会导致包气带及含水层氧化还原条件的周期变化,有利于降低回补过程中有机污染物对地下水的污染风险(见图1).

在ASR 系统中,三卤甲烷(THMs) 的衰减受控于氧化还原条件,其半衰期介于1~65 d 之间,以三氯甲烷持续的时间最长,三溴甲烷持续的时间最短[46].在西班牙受污染Besòs 河流补给的地下水中,二苯甲酮衍生物、樟脑衍生物、对氨基苯甲酸衍生物、三唑和对羟基苯甲酸酯等16 种个人洗护用品被检出,苯并三唑(BZT) 和甲基苯并三唑(MeBZT) 浓度最高,最高值达2 000 ng/L,但其在入渗过程中发生了部分的降解,风险评估结果表明,现有浓度对水生生物没有明显的威胁[47].北京潮白河再生水利用场地中,内分泌干扰素(EDCs),如雌酮(Estrone,E1)、雌二醇(17β-estradiol,E2)、17α-乙炔基雌二醇(17αethinylestradiol,EE2)、雌三醇(Estriol,E3)、双酚A(Bisphenol A,BPA)等的检出率均为100%;51 个地下水样品(埋深为30~80 m)中EDCs 的检出率为80.4%,其中BPA 浓度最高,BPA 和EE2 被筛选为再生水回补场地的典型内分泌干扰物[48].

地下水回补过程中,抗生素、非甾体抗炎药(NSAID)、β 受体阻断药物和类固醇激素通常表现出良好的去除率,特别是对于具有疏水中性特征的化合物[45].吸附作用可有效阻滞酸性药物活性化合物、非甾体抗炎药(NSAID)、血脂调节药物(Lipid regulator)等的迁移.然而,抗癫痫类药物表现出持久性特点,难以去除.部分药物活性化合物受氧化还原条件影响明显,如有机碘(AOI) 和磺胺甲恶唑(Sulfamethoxazole),在缺氧条件下更有利于降解,Phenazone 型药物(NSAIDs)在有氧条件下表现出更好的去除效果.但AMDOPH(1-acetyl-1-methyl-2-dimethyloxamoyl-2-phenylhydrazide)在各种条件下均难以去除.在我国15 个再生水回补场地中,地下水中共检出了20 种目标抗生素及13 种抗性基因,地下水抗生素浓度水平(19~1 270 ng/L)低于再生水(212~4 035 ng/L)1~2 个数量级[33].受污灌和河道污水入渗等影响,北京市地下水中共检出13 种抗生素,呈现一定的环境风险[49].西澳大利亚地区回补地下水中发现了卡马西平(Carbamazepine)、奥沙西泮(Oxazepam)和羟基安定(Temazepam) 等,其中卡马西平(Carbamazepine)基本没有衰减[34],因此也有研究认为其可以作为人类污染的标识物[50].美国爱荷华州Fourmile 溪流受到污水影响其周边6 m 地下水中,卡马西平(Carbamazepine)、磺胺甲恶唑(Sulfamethoxazole)及免疫类药物组分的浓度均在0.02 μg/L 以上,且在周边20 m 地下水中的检出率均达16%[51].

通过对荷兰Lek 河1999-2013 年的长期研究发现,在RBF 模式的地下水回补中,回补源水监测的247 种组分中有15 种在地下水中被监测出,其中包括卡马西平、乙二胺四乙酸(EDTA)、甲基叔丁基醚(MTBE)等10 种持久性组分,其经过3 年7 个月的运移,没有任何衰减迹象;而1,3,5-萘三磺酸盐(1,3,5-NTS)、1,3,6-萘三磺酸盐(1,3,6-NTS)等5 种组分发生了部分的去除[35].由于这类新污染物种类与来源途径众多,尤其是降解产物难以识别[52],导致环境效应认识不清,对于其回补环境风险的认识仍需进一步加强.

2.4 病原微生物

回补水中往往含有多种病原微生物,如大肠杆菌是比较常见的种类.对于再生水,其病原微生物种类更为复杂,可能含有细菌、原生动物类、寄生虫和病毒等.回补地下水时大肠杆菌在土层中的去除率较高[39],对地下水的污染风险较小,但仍需对一些存活能力和迁移能力强的病原微生物给予重点关注(见表1).在回补地下水时应严格限制回补水中病原微生物的含量,此外还需根据具体的回补水质、回补区土壤性质等进行病原微生物的风险评估.在欧洲3 个再生水利用场地中,贾第鞭毛虫(Giardia)和隐孢子虫(Cryptosporidium)检出率最高,分别达63.2 和36.7%;沙门氏菌(Salmonellaspp.) 和蠕虫类(Helminth eggs)检出率较低,分别为16.3%和12.5%;弯曲杆菌细胞仅为2%[36].地下水原位的病原体衰减试验表明[53],隐孢子虫属卵囊(Cryptosporidiumspp.oocysts)、轮状病毒(Rotavirus)及肠道沙门氏菌(S.enterica)的T90 衰减期(病原体消减90%或一个数量级所需时间)分别为39、29、1 d.病原微生物污染主要来源于地表水携带的直接污染,但是在进入地下水环境后如果条件适宜,可能会进一步繁殖,导致污染恶化.回补过程中难降解微生物对水质安全风险的影响还有待进一步研究与关注.

3 回补后地下水次生污染风险

地下水回补可能导致非回补水中组分释放到地下水中,发生显著的次生污染.这一方面是由于回补后含水层生物地球化学平衡被打破,导致含水层赋存的元素释放到地下水中;另一方面是地下水位上升后包气带的污染组分被淋滤释放(见图3).

3.1 回补后环境条件变化导致的背景组分的释放污染

回补过程中,地下水中重(类)金属含量升高现象较为普遍,但是这种现象的发生常常是含水层介质释放所致[54-55],而回补水中重(类)金属迁移造成的污染鲜见报道.这一方面与回补水中重金属含量较低有关,另一方面是因为重金属易于被包气带中的矿物吸附,引起明显的阻滞效应.

3.1.1 砷

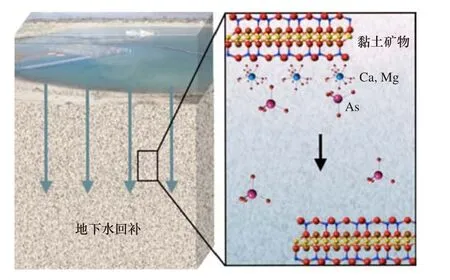

地下水回补场地常出现As 释放的现象.美国佛罗里达州再生水场地的研究[13]发现,回补抽出地下水中As 含量为10~130 μg/L,远高于回补水源中的3 μg/L.在美国的加州、威斯康星州、爱德华州、蒙大拿州以及澳大利亚、德国、荷兰等地区均发现再生水回补过程中As 的迁移转化现象[56],这其中有研究区地下水As 天然本底值为3~8 μg/L,回补后升至22.5~24 μg/L.As 在含水层沉积物的广泛分布[57-59],为回补后As 的释放提供了必要条件.对于这些地下水回补过程中As 的迁移转化,也存在不同的释放特点,有报道发现其与回补携带溶解氧等氧化组分导致沉积物中黄铁矿的氧化有关[28],也可能是由Fe 氧化物矿物的还原作用导致[56],还有观点认为与水岩离子间的吸附解析作用有关(见图4)[60].这与As 十分敏感的生物地球化学特性有关,也反映出不同水文地质条件下地下水回补过程中As 生物地球化学过程的复杂性.

图4 回补水源中Ca、Mg 离子强度差异导致地下水中As 的解吸释放[60]Fig.4 Groundwater arsenic release caused by desorption due to the varied Ca and Mg content in recharge water during MAR[60]

3.1.2 铁和锰

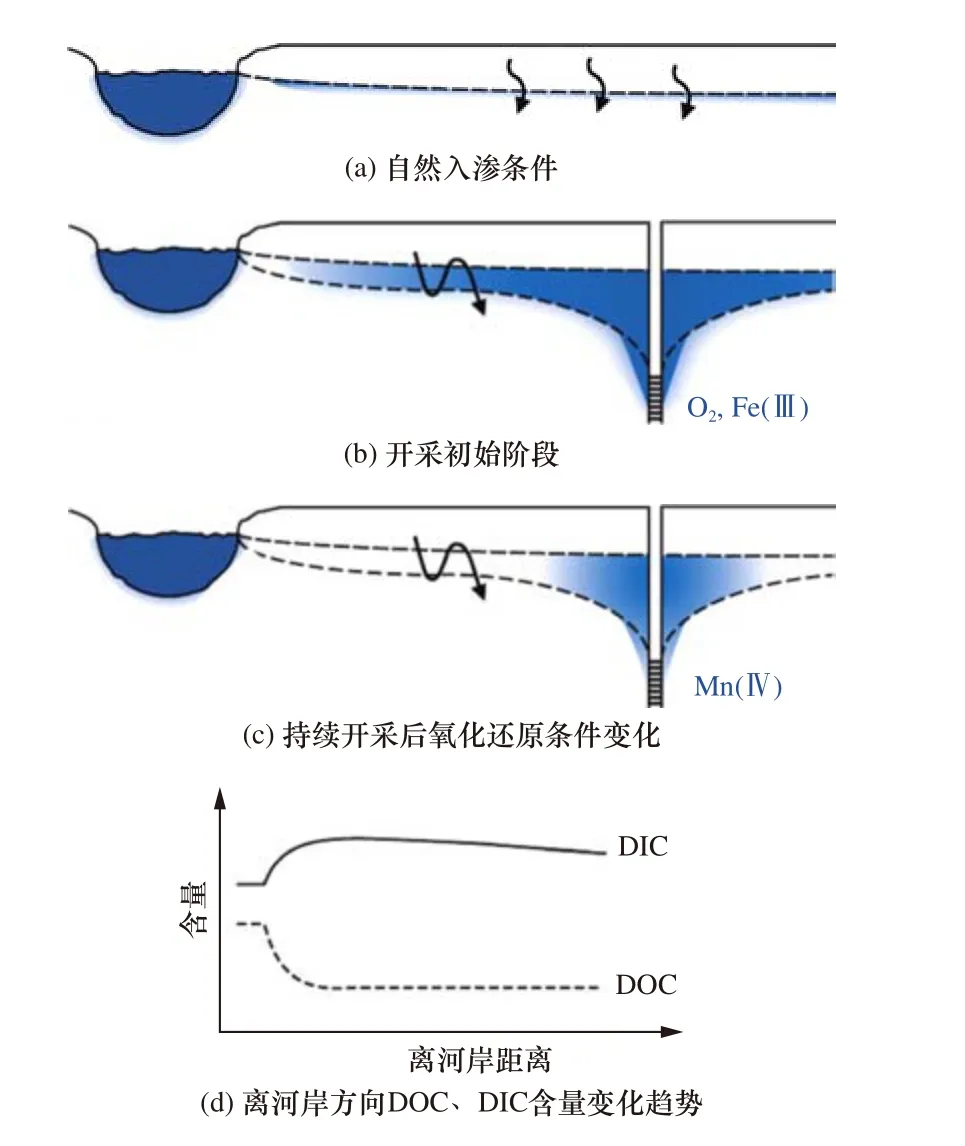

回补地下水中Fe、Mn 的释放较为常见.铁锰的释放可能与回补水携带O2、NO3-造成黄铁矿的氧化有关,也有可能是携带的有机组分造成Fe、Mn 氧化物的还原性溶解导致,此外,回补水引发的pH 变化也可能造成Fe、Mn 释放.以色列及荷兰等地回补场地中出现了Mn 的释放现象[17,29],加拿大弗雷德里顿受河岸回补地下水中的Mn 在34 年间从0.02 mg/L升至1.0 mg/L,诱因是大量抽水导致有机组分进入含水层引发含Mn 氧化物的还原性溶解[30].河岸过滤系统中入渗的有机物被消耗,造成Fe、Mn 的释放,但地下水位的波动造成地下氧气的进入,还原态的Fe、Mn 被氧化(见图5),可能造成含水层及取水设施的堵塞.Fe 的释放不会有明显的毒害作用,但是会影响回用水的色泽等感官性状,同时可能伴随着As 及Ra 有害微量组分的释放[61].不同于Fe,研究发现高Mn 饮用水对儿童的智力有明显影响[62].

图5 自然和河岸过滤系统剖面地球化学变化示意以及有机、无机碳含量的变化[17]Fig.5 Profile of geochemical changes along a natural and bank filtration flow path as well as variation trend of DOC and DIC[17]

3.1.3 其他微量金属元素

由于含水层中Fe、Mn 氧化物常常赋存多种微量元素,因此其溶解释放可能伴随着Al、Sb、As、Ba、Be、Cd、Cr、Co、Cu、F、Pb、Mo、Ni、V 等微量元素的一并释放与富集[63-65].在瑞士格拉特河流域RBF 回补中,Cu、Zn 和Cd 发生迁移[17].溶解的Zn 和Cd 在入渗的前3~5 m 处于上升状态,浓度分别达到470和5.5 nmol/L,后出现下降趋势[66].前期上升主要是因为入渗水pH 较低以及有机物降解效应,后续的下降与沉积物的吸附作用有关[67].在佛罗里达州的研究发现,回补水中发生了U 和Ni 的释放,但是浓度处于低水平,均小于10 μg/L[68].荷兰回补场地地下水中发现了Co 和Ni 的释放[69].

3.1.4 氟

英国韦塞克斯回补工程中含水层出现萤石的溶解,造成回用水中F 的超标[31].回补模拟柱试验研究显示,即使在含氟矿物含量很低,不足以用XRD 检测出的情况下F 仍可被淋洗释放,3 种不同进水条件F 浓度在1~3 d 内达到峰值(2.6~21 mg/L),随后出现下降且逐渐接近源水中F 含量[70].笔者认为现场实际条件下,由于包气带厚度远大于室内柱试验的20 cm,F 浓度出现峰值的时间可能更长.F 的释放主要是含氟矿物(主要为萤石CaF2)的溶解,如果回补水中Ca含量较低,会打破地下水中原有的F 与Ca 之间的平衡,造成CaF2的溶解,释放更多的F 进入地下水中.但是如果这种溶解效应释放的F 不足以抵消大量水分进入的稀释效应,后期F 浓度会出现降低.澳大利亚珀斯市深度处理再生水回补场地由于该原因导致F 释放污染[27,32,71].基于我国北方8 个高氟地区的模拟研究[72]发现,对于地下水中Ca2+浓度高,甚至萤石饱和的区域,回补可能会增加F-释放风险.

3.2 回补后水位抬升导致的包气带残留污染释放风险

地下水大量开发利用导致水位下降,包气带厚度增加,有利于地面污染物在包气带中大量积累,如来自农业氮素在包气带的滞留[54],同时部分地区还存在历史遗留的填埋垃圾.地下水回补后水位上升导致包气带污染物淋滤进入地下水中,产生另一种形式的地下水次生污染.研究[54]发现,在北美、中国以及中东欧的一些地区,硝态氮的储存量超过4 000 kg/hm.华北平原山前地区的研究[73-74]显示,整个包气带(厚度约为45 m)的硝态氮储存量可达6 600 kg/hm,近40年化肥使用导致的硝酸盐在土壤中的迁移已影响到地面以下24 m,硝酸盐向下的平均输送速度约为0.6 m/a.硝酸盐在深层包气带向下的传输速度通常不超过1 m/a.在地下水位深度超过数十米的地方,硝酸盐可能需要数十年才能到达地下水位.地下水回补后水位的回升将缩短硝酸盐进入到含水层的时间,增大地下水硝酸盐的污染风险[14].

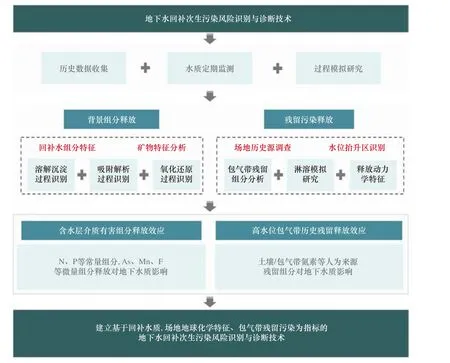

3.3 地下水回补次生污染风险识别与诊断技术构建

基于回补后环境条件变化导致的背景组分的释放污染,以及回补后水位抬升导致的包气带残留污染释放风险,构建了地下水回补次生风险识别与诊断技术体系(见图6).该技术体系一是考虑背景组分释放的次生污染风险.地下水回补引发的地下水化学场及动力场变化,导致地下水中溶解沉淀、吸附解吸、氧化还原等条件变化,诱发含水层介质矿物组分释放背景组分,进而导致次生污染的发生.因此需要识别回补后地下水环境条件的变化,对回补水源组分特征及含水层介质矿物特征进行分析,识别水岩作用再平衡的关键过程,明确背景组分释放效应,为开展水源水质调控提供依据.二是考虑到包气带残留污染组分对水位抬升响应的污染风险.回补水源直接入渗区域包气带中残留污染的淋溶以及回补影响区域水位抬升后包气带污染的浸泡释放,是造成历史残留污染释放的主要过程.因此需要结合回补水位影响区域及深度的监测与模拟,对场地历史污染源进行调查分析,明确不同污染组分淋溶释放的动力学特征及影响因素,识别土壤氮素等人为来源残留组分对地下水质的影响.

图6 地下水回补次生污染风险识别与诊断技术框架Fig.6 Technical framework for identification and diagnosis of secondary pollution risk of MAR

4 地下水回补风险的防范措施

对于回补水质标准的限定,以及地表污染源的管理是防范直接污染的主要措施,而对于水源的预处理,场地地球化学条件与水源组分的合理匹配,回补水位阈值的合理调控是防止地下水次生污染的关键.不同回补方式风险防范措施及关注重点存在差别.对于地下灌注渗水回补,由于回补水直接进入到含水层,因此回补水源水质本身的污染物控制是保障回补后水质安全的关键,同时回补水中非污染指标(如溶解氧、低Ca 含量),可能由于与含水层介质发生反应,导致含水层介质释放背景污染组分的现象发生,因此这种类型的回补方式尤其是关注水源中各项指标,适当需要对水质组分进行调节.地面渗水补给类型,由于包气带对水源中污染组分有一定去除作用,因此场地本身的特点,是否存在包气带污染残留,是否会与回补水源发生不利的次生反应成为防范风险的重要考量.

在回补水质标准方面,我国于2005 年实施《城市污水再生利用 地下水回灌水质》(GB/T 19772-2005),规定了21 项常规指标和52 项非常规指标,有学者结合回灌方式和回灌目的,初步筛选出物理学指标、毒理学指标、卫生学指标、综合性指标等作为再生水地下回灌的水质安全评价指标[75],但随着新污染物的不断认识,如何综合考虑科学性与经济性,筛选回补水与地下水监测指标是重要的科学问题.

在考虑环境及健康风险的场地适宜性评估方面,与地下水源保护区及垃圾填埋场的距离作为环境指标被应用于相关的评估研究[76];也有学者考虑了研究区重点污染源(生活、工业、农业)的排放负荷作为DPSIR 模型的压力准则层指标[77];但总体上对于场地回补适宜性的评估,更多考虑的是回补效率及社会经济等要素,对于如何耦合环境风险要素还缺乏认识,而进一步分析含水层地球化学性质规避环境风险则更为有限.

在地下水回补环境风险整体管控体系方面,国际上较为成熟的是澳大利亚地下水回补健康及环境风险评价体系,其提出了地下水回补风险评估及管理的4 个阶段,包括入门评估、最大风险评估、试验阶段残留风险评估及运行阶段风险评估,这其中考虑了回补工程与流域及地下水管理目标是否相符,工程的人体健康及环境最大风险是否在可接受范围,针对性的监测要求,回补工程长期的健康和环境风险以及长期运行管理措施等[15];美国加州行政管理法规则对具体的技术细节进行了规定,涉及回灌再生水的处理工艺(二级处理、过滤、去除有机物、消毒和活性炭吸附)、地下停留时间(6 个月以上)、地下运移距离(注入点离地下水位≥3 m,抽水点离注入点≥150 m)、与天然地下水混合程度(抽取水中回灌水≤50%)、出水后的水质[78];国内学者提出了关注场地筛选与勘查,源水特征,预处理工艺与回灌技术,公众健康风险,地下发生的物理、化学与生物反应及污染物的归趋,水质监控与安全评价技术系统,以及法律、制度、组织及经济方面的因素[1,75].

5 结论与展望

a) 在科学理论研究方面,目前对于新污染物及其非常规毒理性组分在入渗过程中的迁移转化特征,含水层系统矿物成分及与回补水源耦合的长期效应等方面仍缺乏系统认识.新兴微量污染物,如抗生素、个人护理用品,在地下水回补过程中的环境效应已经取得了一定认识,但仍需系统识别不断增加的新污染物在回补环境中的行为,保障回补后地下水质安全.对于新污染物环境归趋行为的认识也将指导回补水质标准以及回补水预处理工艺的研究;含水层的矿物组分是决定地下水与回补水混合后水质长期变化的重要因素.地下水与含水层矿物间的反应动力学具有长期性,短期的监测难以识别.因此科学认识含水层中矿物特征及稳定性,研究水岩作用长期效应具有积极意义,同时应辅以回补后的长期监测以及监测指标的科学选取.

b) 从回补工艺的技术研发角度,需要加强多组分协同去除效应的回补工艺研究.回补过程中包气带含水层对于污染物的去除效应是确保水质净化的关键,对于多组分多特性的污染物难以在同一生物地球化学条件下实现降解去除,如何优化回补工艺,如干湿交替,实现回补过程中地下氧化还原等条件的梯度变化,促成不同污染组分协同强化净化,值得深入研究.

c) 从回补风险管控的角度,亟需加强回补水质标准制定、回补场地适宜性评估、回补生态环境安全水位阈值制定、回补监控预警体系以及后续的健康风险评估研究,这是有效保障地下水回补科学管理体系的关键.