芬兰女性社会参与及其影响因素分析

贾纪红

(南京工程学院外国语学院,江苏 南京,211167)

芬兰被称为“千湖之国”“世界上最幸福的国家”“最适合女性居住的地方”。作为欧洲小国,芬兰人口虽少,但经济发展位于欧盟前列。世界经济论坛发布的《2022年全球性别差距报告》显示,全球性别最平等的国家里芬兰排名第二,芬兰女性拥有较高的社会地位。

我国以芬兰女性为研究对象的文献主要涉及芬兰文学作品中的女性形象、芬兰女性教育、芬兰福利保障体系、芬兰女性参政与政策制定、性别平等化进程等,但具体分析女性社会参与和政策的文章并不多。相对而言,国外学者的研究多基于实证与模型假设验证,更多放在全球视野、欧洲、经合组织内部进行整体研究。系统描述女性参政、女性教育状况的文章多发表在2010年之前,而2015年后的文章更主要是分析家庭、生育、健康、宗教、移民权力和发展等。本文从社会学领域广义的社会参与角度出发,分析芬兰女性社会参与和影响因素,结合芬兰统计局数据,为芬兰女性社会参与发展现状提供新的信息和视角。

一、芬兰女性社会参与的两个阶段

芬兰女性作为社会主体投身社会事务的行为涉及经济参与、政治参与、文化参与、教育参与等。积极的社会参与既可以让女性实现自我完善、自我发展,又可满足普通公民参与公共事务管理的要求,还可增强现代民主政治的发展[1]。芬兰女性社会参与按照各个时间段的主要影响因素分为两个阶段。

1.第一阶段

19世纪末至20世纪初,芬兰女性社会参与主要受第一次女性主义运动思潮和民族主义影响。在此之前,芬兰女性社会地位也与当时其他国家类似,只能作为男性社会政治经济的附庸,女性社会参与主要集中在家庭层面。仅有部分上层阶级女性在文化艺术领域能享受艺术教育和文化交流。随着启蒙运动发展和女性主义运动浪潮的影响,芬兰女性社会参与状况发生了改变。

自1789年《妇女与女性公民宣言》发布起,法国、美国、德国等国家纷纷成立女性团体,为争取女性权益而展开活动。这些组织共同推动了第一次女性主义运动浪潮的发展[2]。1878年,芬兰女性获得与男性同等继承权;1884年,芬兰女子社团成立;1892年,芬兰女权主义联盟成立;1900年,职业妇女联盟成立,女权组织的成立为女性争取普选权提供了保障。早期党内人员来自上层阶级女性,后期才有底层劳动人民加入。以芬兰大罢工为代表的一系列无产阶级斗争和女权组织的努力促使芬兰议会考虑妇女的选举权[3]。1906年,芬兰成为世界上第一个赋予妇女充分政治权利的国家——既有投票权,也有竞选公职的权利。这一顺应时代发展的决定,为提升女性政治地位奠定了基础。1907年,芬兰议会200名席位中,19人为女性;1926年,明娜·西兰帕成为芬兰第一位女部长。这些平权运动成果影响深远,也使得当今芬兰成为众多国家在性别平等策略方面学习的对象[4]。

得益于政治活动的胜利,芬兰女性在文化教育领域开展社会参与。1873年,第一位芬兰女性进入大学深造;1883年,第一所男女混校成立。在此之前,普通女性教育参与主要是通过家庭教育(培养合格的妻子)和宗教形式展开(路德教派为推广宗教举办的扫盲活动大大提高了大众芬兰语的读写水平)。Marjanen分析了当时芬兰社会的三种语言,作为统治阶级的俄语在情感上认可度很低。瑞典语作为管理语言,得到上层人士的青睐,如果想在社会上获得更高的地位,必须学习瑞典语。现代芬兰语到19世纪晚期最终成型,芬兰语地位的确定对芬兰民族主义身份认同的形成有着重要的意义[5]。第一次女性主义运动浪潮最有名的代表人物芬兰作家和社会活动家明娜·康特(1844—1897)用芬兰语和瑞典语写作,发表了不少小说、戏剧,探讨了女性婚姻状况、女性受到的阶级压迫以及工人阶级生活[6]。

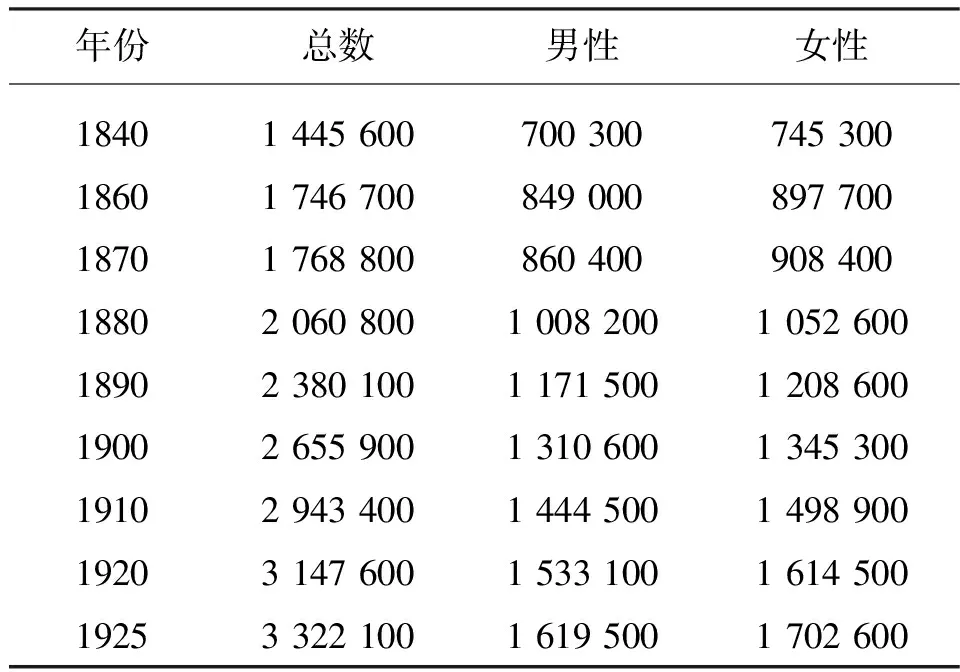

随着欧洲工业化的发展,处于农业发展时期的芬兰经济也受到影响,慢慢发展造纸业与冶炼业,这一时期人口稳定增长。根据芬兰统计局数据,1840—1925年,芬兰人口总数增长了129%,女性占总人口的比例为51%(表1)。追溯至16世纪,女性人口仍然多于男性,芬兰社会的女性基础比较坚实。

表1 1840—1925年芬兰人口统计

2.第二阶段

1920—1980年,女性社会参与主要受到经济大萧条、战争与第二次女性主义运动浪潮的影响。大萧条席卷了欧洲工业化国家,芬兰依赖对外贸易,很快就受到了世界经济影响。Kauppila以1928年芬兰经济的投入产出数据对大萧条的影响进行了量化,芬兰林业、农业、制造业都停滞发展,影响了芬兰经济,直至1937年以后,芬兰经济才恢复到大萧条前的水平[7]。当时的外贸主要依赖自然资源出口(纸、纸浆成为主要出口产品)。同时,与木材相关的行业,如建筑业也受到了影响。这些行业都是男性占主导的职业,行业经济不景气导致家庭收入减少,因此部分女性积极参与到捕鱼行业,补贴家庭收入。

二战期间与苏联的两次战争使得芬兰国力损耗严重。战争带来了贫困、通货膨胀、领土割让、战争赔款,还要接收割让地区的难民。贫困也成为经济发展的动力,促进了芬兰工业和制造业的发展,芬兰社会向着知识型经济转变[8]。在这种转变中,女性社会参与也起到了推动作用。二战中,芬兰几十万男性牺牲,女性除了在家庭和其他社会活动中承担职责,也在战场上发挥作用。女性打破职业限制,积极尝试各种工作[8]。战后改变妇女地位的主要事件和运动包括:1967年,芬兰政府通过了《同工同酬法》,该法规定女性从事相同工作的报酬不得低于男性;1969年,芬兰政府通过了《产假法》,赋予妇女带薪休产假的权利;1971年,赫尔辛基大学设立了女性研究项目,这意味着女性研究正式成为文学批评、文化领域的术语;1978年,芬兰政府宣布提供陪产假、育儿假,为期3周,父亲可以与母亲一起照料孩子,一起商讨育儿时间,以达到工作家庭平衡[9]。

第二次女性主义运动浪潮影响的范围比第一次面广,主题探讨更深入,女性提出“个人的就是政治的”的口号,认为女性关注的问题如生育、婚姻、家务等也是政治问题[10]。与第一次女权浪潮明显的胜利相比,第二次浪潮的成果更加主观,为芬兰女性的社会参与打下了良好的基础。自此,女性也走出家庭参加社会政治活动,积极参与国家治理与推进性别平等。她们认为传统刻板印象对于性别的定义束缚了女性和男性的发展。在第二次女性主义运动浪潮中,芬兰女性建立大量组织,展开各种活动,对女性相关主题进行了充分讨论。

二、芬兰女性社会参与现状分析

二战结束后,女性社会参与和女性主义运动发展进入多元时期,社会性别研究开始呼吁消除社会性别角色对立和偏见等,主张应从性别、种族、阶级及性倾向的交叉中关注女性的地位。芬兰女性也积极参加社会经济活动,这些可以通过教育参与、就业、家庭分工、政治参与、文化参与等维度的数据来体现(下文“社会分工”维度的数据来自芬兰统计局,其他数据来源于Statista全球统计数据库)。

1.教育参与

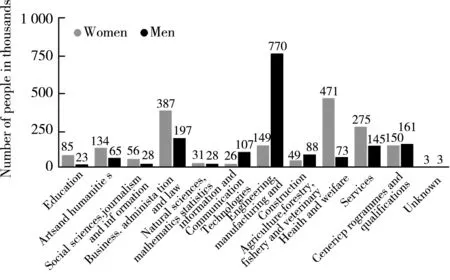

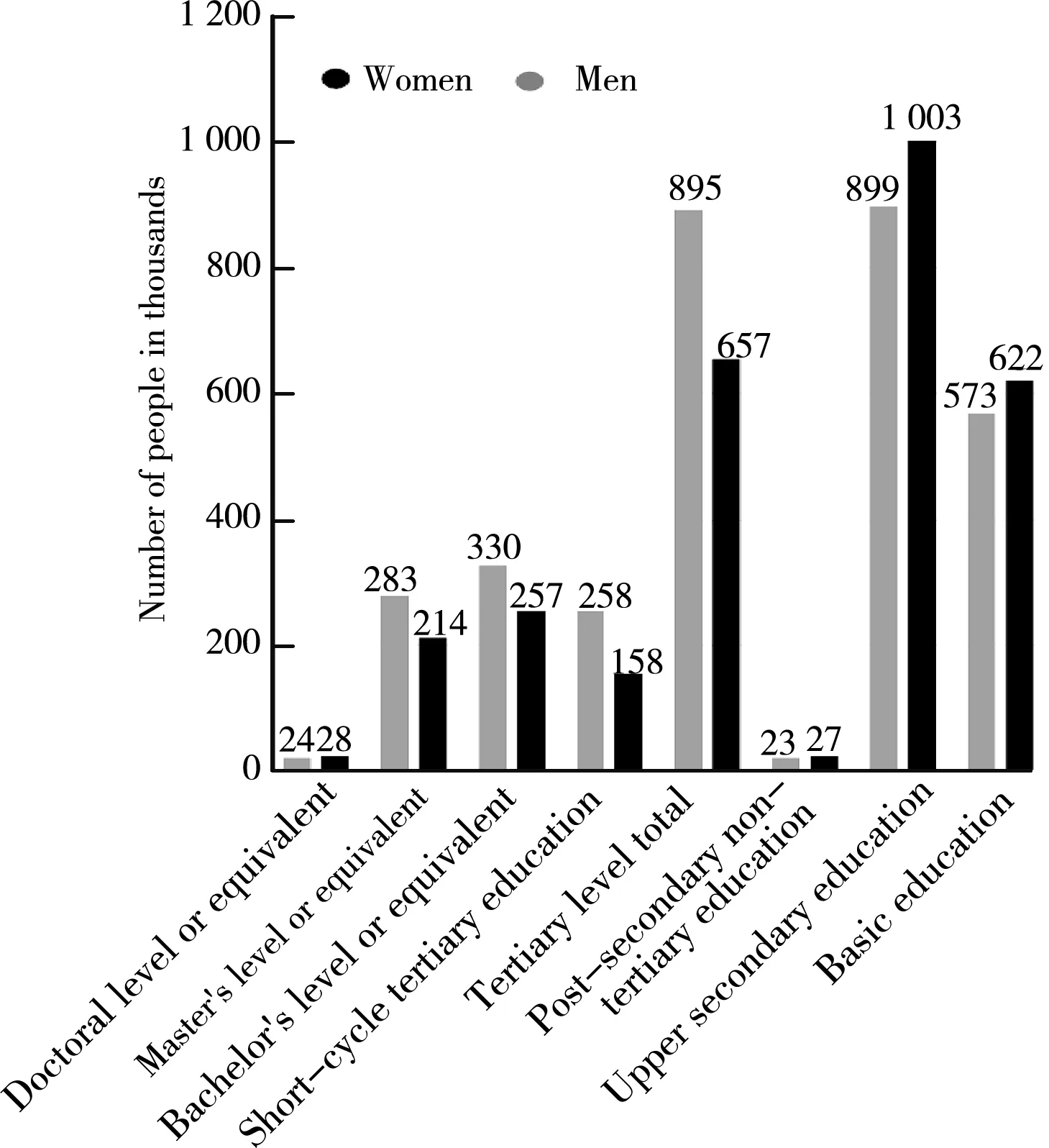

由于平权运动的推进,芬兰女性受教育的机会达到100%;芬兰鼓励职业教育,提升学历,这样更能为经济发展提供高效的人才输出。高层次的教育为女性提高更好的就业机会,提升政治自信与文化参与意愿。学科专业的选择与就业紧密联系,也可以看出就业意向。芬兰男女在专业上的选择有鲜明的区分。从图1可以看出,2021年,芬兰女性选择较多的专业领域包括健康与服务业、艺术和人文、教育、商业、行政和法律,这些也是女性传统优势专业。选择商业作为未来就业方向的女性数量较以前有所增加,显示了女性职业选择的变化。男性传统优势专业包括工程、制造、通信和建筑。女性在弱势行业所占比例较低。由图2可知,平均而言,芬兰女性整体受教育程度高于男性。与男性相比,女性更有可能获得学士学位以及硕士学位。

图1 2021年芬兰在校生专业选择(按性别和专业分类)

图2 2021年芬兰学生获得学历证书(按性别和学历分类)

2.就业

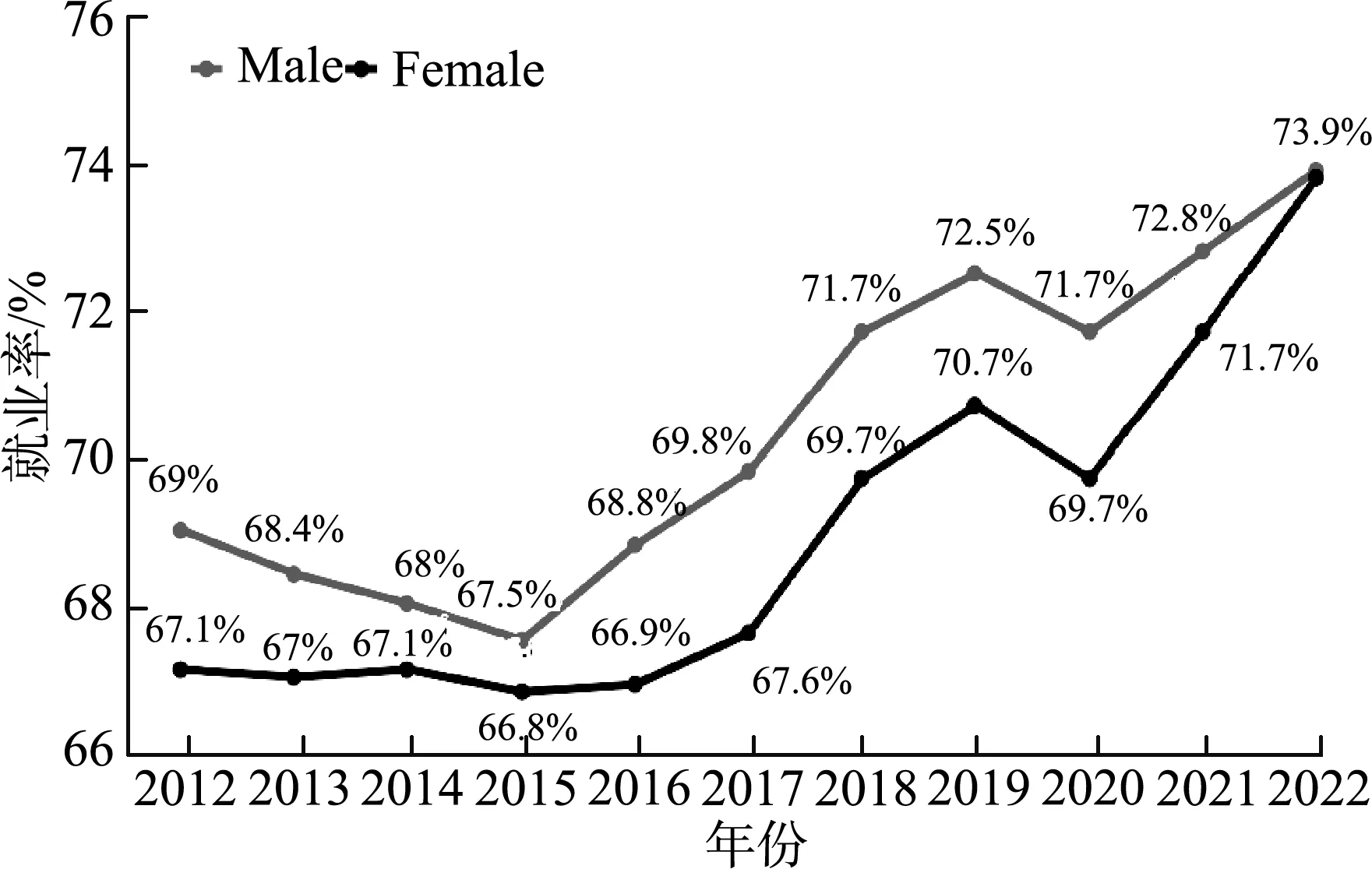

女性就业是女性保持人格独立、经济独立、维持女性自身生存和发展的基本保证,是维护和提高社会和家庭地位不可或缺的手段,也是实现经济发展和社会稳定的内在需要。女性就业与失业状况取决于劳动力的供给,市场对劳动力的需求、政府就业政策的导向与保障情况,直接反映了就业意愿的实现程度[10]。由近十年芬兰就业数据可以看出(图3),男性的就业率一直高于女性,随着经济不断发展,就业整体状况不断好转,只在2015年和2020年受经济影响,就业率稍低。之后数据上涨,到2022年因为性别差距导致的就业率差距逐渐减小。

图3 2012—2022年芬兰就业率(按性别分类)

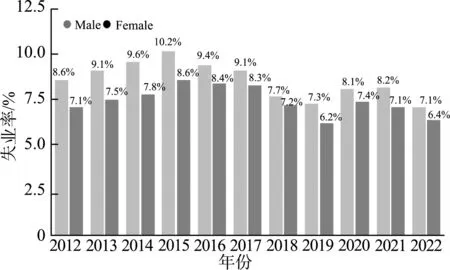

失业率可以反映劳动力资源的需求与经济发展状况。由图4可知,男性失业率整体高于女性,差距最小在2018年(0.5%),最大在2014年(1.8%)。2020年开始失业率上升(受新冠疫情影响),直到2022年稍微下降。失业率的变化,与整体经济、行业发展、个人选择、数据申报密切相关,但是整个劳动力市场的情况比较稳定。芬兰政府也会为失业人员提供失业补贴以及就业培训。另外,根据芬兰统计局报告,2020年因为新冠疫情影响,有91 100人处于长期失业状态,增加最多的人群为年纪较大(55~64岁)、学历低(高中及以下)并从事技术、商业、行政、法律和服务行业的人群。

图4 2012—2022年芬兰失业率(按性别分类)

2012—2022年,芬兰各年龄组的失业率整体有所下降。图5显示,各组之间,15至24岁的年轻人失业率最高,变化幅度大,可以推测这一年龄段人群从事的工作种类更易受整体经济发展影响,尤其是疫情的影响。

3.社会分工

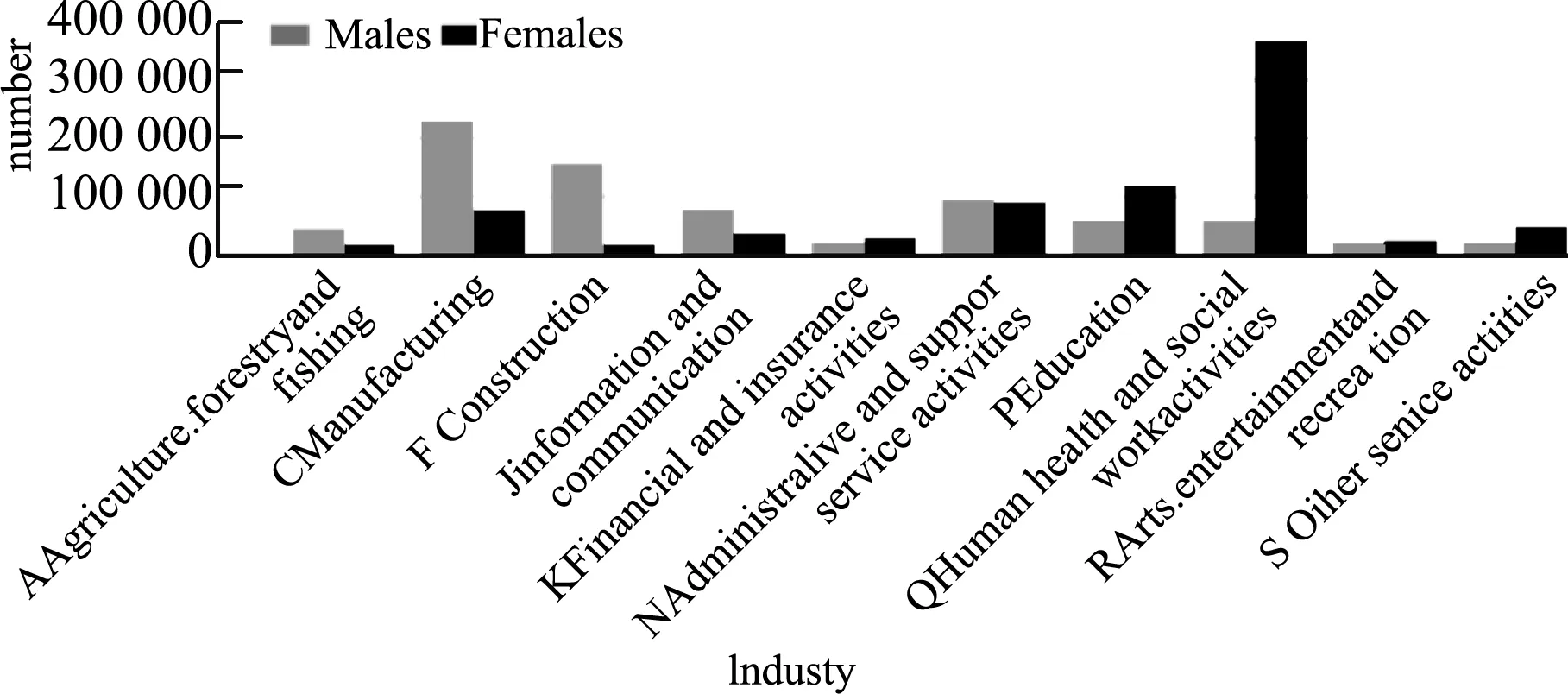

女性就业观念容易受传统性别差异影响。女性在芬兰劳工市场更多受雇于市政部门,而男性愿意选择成为企业家,或选择国企,或受雇于私营企业。芬兰健康与福利中心数据显示,芬兰企业家中三分之二为男性。2021年就业数据显示,男女就业方向与此前学科选择一致(图6)。

图6 2021年芬兰就业人口分布

行业构成是反映女性参与经济发展的重要指标。就芬兰女性而言,她们的就业参与度不断提高,在劳动力市场占据一半份额。比较2018年与2021年芬兰女性就业行业分布(表2)可以发现,女性在传统就业行业,如教育、医疗、社会工作的人数稳定增长,而从事传统农林业的女性人口减少,幅度为8%。受疫情影响,金融、管理行业女性减少约5%。虽然女性在制造业(增长0.6%)、建筑业(增长3%)、通信(增长9%)人数不占优势,但是可以看到更多女性愿意尝试以前男性工作的岗位。尤其是信息与通信行业人数的增长,反映出女性顺应时代变化,更愿意走向高科技就业。

表2 2018年与2021年芬兰女性不同行业就业人数

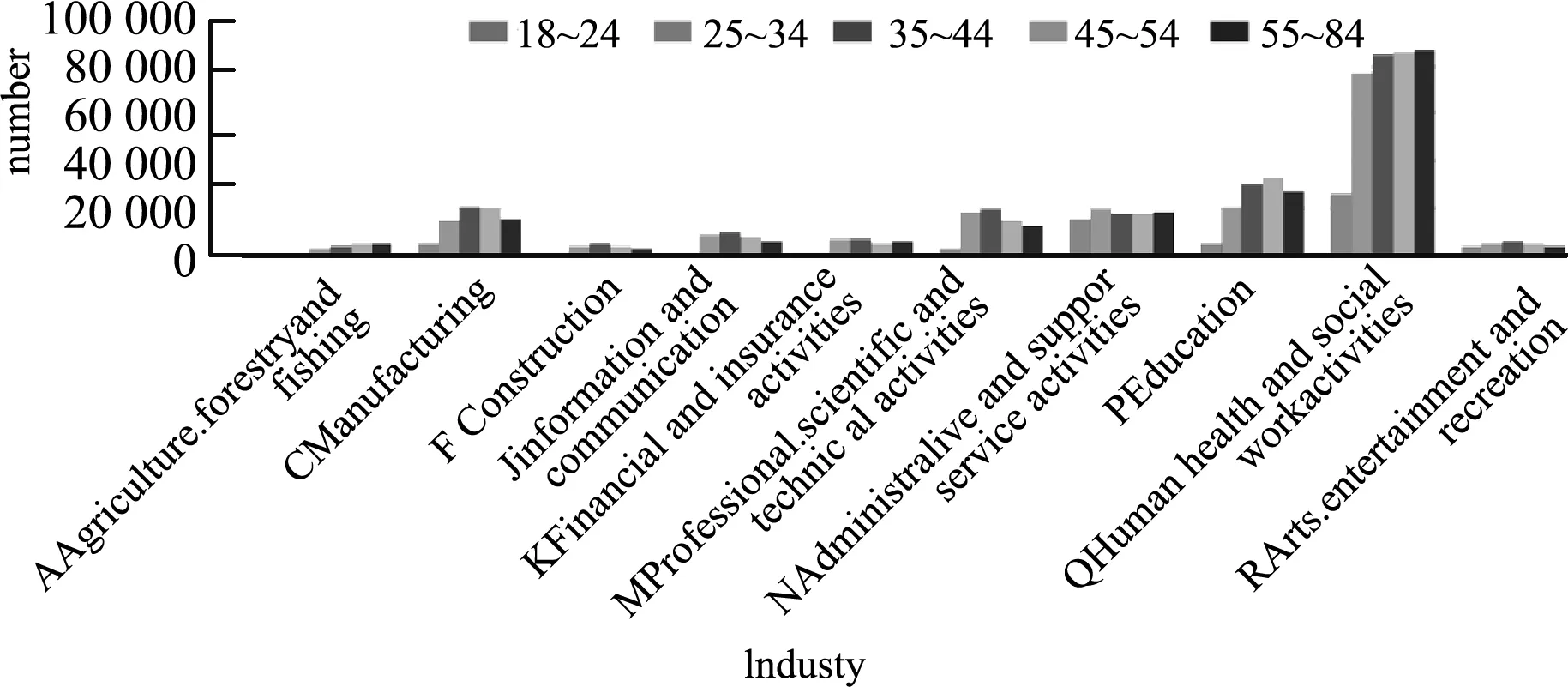

由图7可以看出,各个年龄层女性从事最多的行业是健康和社会工作。这些行业的特点是职业准入门槛不高、工作时间长、收入较低。

图7 2021年不同年龄女性在各行业就业人数

此外,18~24岁的年轻女性第二选择是行政工作,25~34岁的女性选择科技行业人数较多。制造业和农林业就业人数随年龄增长而增加。女性也会因为家庭原因选择稳定、压力小、时间更自由的工作。女性比男性承担更多的家庭护理工作,孩子基本由父母照顾,大部分由母亲承担。除了陪伴子女,女性也要比男性承担更多的家务劳动,而男性比女性更经常负责维护和修理工作。

4.工资收入差距

芬兰的性别薪酬差距正在缓慢缩小。根据2020年经合组织国家的性别薪酬差距统计数据可知,芬兰男女薪酬仍有差距,男性平均薪酬比女性高17.16%,高于欧盟平均值,排在第五位。薪酬差距的产生可能有以下几个因素。女性和男性在不同的领域工作,职务也不同。女性主导的行业,如社会工作、行政管理、教育等,薪酬均低于男性主导的通信、建筑、制造业等行业。同一个行业,男性的收入发展比女性强,平均而言,男性比女性更早达到收入高峰。女性要获得同等认可,需要付出更大努力。女性的薪酬发展也会因生产、育儿休假时间长于男性而放缓。虽然女性受教育程度高于男性,但因为以上几个因素,同级比较中,女性的平均收入低于男性。

5.政治参与

社会参与的一个重要体现就是政治参与,芬兰女性以积极的姿态参与国家治理。自1906年芬兰的女性获得投票权与参选权以来,女性参与政治选举投票等活动的积极性大于男性。妇女参与议会选举人数的增加始于20世纪70年代,女性候选人的比例在1991年的选举中首次超过40%。从那以后一直维持在稳定状态,2019年议会选举中,74%的女性和71%的男性参与投票。在公开选举中,对于候选人的性别没有配额限制;在议会席位中,人数比例也与政党内部性别比例、政党属性相关。2021年,芬兰19名政府部长中有10名是女性,200名议员中有92名女性[11]。刚刚结束的2023年芬兰议会选举中,虽然最终男性候选人获得胜利,但是他的对手选举候选人都是女性,女性比例达到有史以来最高值,在200个席位的新议会中,46% 的议员是女性[12]。

6.文化参与

根据芬兰统计局发布的统计,2017年,83%的10岁及以上的芬兰人至少参加过一场文化活动。文化活动包括电影、音乐会、戏剧、博物馆展览、舞蹈表演和歌剧,其中电影和音乐会最受欢迎,看歌剧仍然是最不常见的文化参与形式[13]。而Statista统计数据显示,2018年芬兰按性别在线购买剧院、音乐会和电影院门票的比例中,女性比男性更有可能在网上购买文化活动门票。2018年,近40%的女性在网上购买了剧院、音乐会、电影院和类似活动的门票[14]。

三、芬兰女性社会参与的影响因素

芬兰女性目前在社会中发挥着重要作用和地位,在政治、商业和教育领域发挥自己的专业技能,并实现了高度的性别平等。芬兰女性社会参与最主要的影响因素有以下几点:

1.性别平等

虽然芬兰性别差异较小,但性别不平等导致的收入差距和职业发展问题很突出。就业选择差异确实与个人能力、兴趣爱好相关。Kantola考察了政治学院的性别平等问题,传统政治学仍然被认为是男性的天下,政治学概念偏男性化,整个学科受到性别影响[15]。即使是同样的工作,由于早期职业选择、专业化计划、价值观和职业认同感方面的性别差异,女性和男性职业意识也不一样。Karaharju-Suvanto等通过对牙医行业的问卷调查发现,女性牙医更可能将自己视为社会工作者和健康促进者,而男性牙医则倾向于将自己视为技师[16]。这些职业身份与早期职业选择相互关联。性别不平等的另一个体现是女性高管在公司管理层中占比较低,这是个全球普遍现象。芬兰女性在公司董事会成员中所占比例远远低于男性,2007年女性占比12%,2020年已经上升到30%,显示出良好的势头[17]。女性在薪酬、晋升和工作机会方面经常受到歧视。她们在担任领导职务时也常常被忽视,很难得到与男性同行相同的认可。

2.家庭支持

女性愿意在就业方向上妥协来换取家庭稳定。由于生育意愿、照顾家庭成员需求,女性对于弹性工作时间与地点、工作量、工作压力有一定妥协。而女性对于家庭的照顾会影响女性在职场晋升发展。Heikkinen 开展了对配偶支持女经理的职业生涯的定性研究,配偶为妻子提供各种形式支持,往往更容易对其妻子的职业生涯具有积极影响,尤其是育儿时期,有助于妻子返回职场[18]。良好的家庭关系也是女性产生社会参与意愿的基础。

3.政策支持

如果女性的经济状况不好,那她主动进行社会参与的可能就会变小。没有时间和精力进行政治参与或者文化参与。教育水平、社会地位、家庭关系、工作压力、宗教信仰也影响女性关注社会政治发展的意愿。因此,芬兰政府已经通过加大资源投入、立法保障和社会福利支持来帮助女性解决工作与家庭冲突。政府公共财政支出可以用来解决托幼、教育等问题,分担母亲的照料责任并缓解家庭的财务压力。芬兰女性可以享受长时间的产假,获得额外生育补助,父母均有育儿假。福利制度的建立为女性走出家庭、母亲走上职场提供了便利。

四、结语

纵观芬兰一个世纪以来的发展,芬兰女性已在很大程度上开始享受积极参与社会活动带来的硕果。女性社会地位不断提升,女性话语权得到体现,社会分工更合理。女性的社会参与也在提高,芬兰正走向一个更平等的未来。尽管芬兰女性社会参与发展道路还不完美,但其经验能够为我国女性社会参与提供一些思路。目前,虽然我国女性教育和健康水平不断提高,但是女性面临的就业压力和职场之路却常常因性别、生育等因素受到挑战。即使具有相同技能的劳动者,女性的工资水平常常也低于男性。目前,很多中国女性社会参与意识不强,劳动价值在很多职场和家庭被低估,社会和政府也没有提供足够的政策保障来帮助女性更好地走向政治舞台。女性的政治参与和志愿服务意识和能力还需提高。我国可以借鉴相应政策,为提升女性社会参与提供更为有力的支持。