我国农业农村数字化水平基本现状、动态演进及空间溢出

郑丽楠,刘林龙,许 宁

(1.云南大学 马克思主义学院,云南 昆明 650500;2.中共云南省委党校(云南行政学院),云南 昆明650504;3.河南师范大学 公共政策与社会管理创新研究中心,河南 新乡 453000)

互联网信息技术高速发展,数字经济已成为全球新一轮竞争的制高点,成为产业转型升级的重要推力,是实现“双循环”新发展格局的内在动力。随着数字经济在我国的迅速推广,农业农村发展也日益受到数字化的积极影响,正在加快寻找融合切入点,加速融合进程。《数字农业农村发展规划(2019—2025年)》提出“当前及‘十四五’时期是推进农业农村数字化的重要战略机遇期,必须顺应时代趋势、把握发展机遇”,这为我国农业农村向数字化发展指明了方向。

我国的农业农村发展和数字信息技术的结合还处于起步阶段[1],但信息技术和信息化基础设施已经显示出了对农业全要素生产率的积极影响[2-4]。同时对农村整体经济发展[5]、农村居民就业[6]和收入水平[7]起到了促进和提升作用。目前国内学者也在重点关注农村数字化规模测算[8]、数字乡村治理[9]和提升我国农业农村数字化水平[10]等相关话题,并提出系列对策建议。现有研究都表明数字化技术与农业农村的结合将有效促进要素自由配置,推动农业高质量发展。我国是一个农业大国,实现农业农村数字化发展需要科学地测度和客观反映全国农业农村数字发展水平的现状特征、区域差异和动态演进过程,需要进一步了解中国农业农村数字化水平的空间变化规律和对其产生影响的因素,在发现规律、总结规律的基础上提出针对性对策建议,对于提高全国农业农村现代化水平具有重要的意义。

一、理论探讨

(一)农业农村数字化发展相比于其他领域数字化发展的特殊性

首先,农业发展对三次产业贡献程度逐年降低,更多的资源和要素流向经济发展需求更迫切的城市地区,汇集到工业、制造业和服务业中,广大农村地区生产设施与生活设施已落后于社会生产力的整体发展。数字化信息技术在农业中的应用情况需要被了解和重视。其次,虽然农业对经济增长的贡献度降低,但农业发展关乎14亿中国人口的生计,农村占有更广阔的国土面积,农村人口占比仍然较大。在数字化信息技术快速发展和普及的时代,只有农业农村数字化水平得到提升,才更能体现中国经济的高质量发展和现代化发展。最后,农业生产是社会生产力与自然生产力的有机结合,除了要提高农业生产率,确保粮食安全外,还需要保证农业生产的生态化。按照国土空间优化格局,农业空间和生态空间有较多重叠,利用数字化信息技术发展农业生产、销售,能够有效降低农业在生产和流通环节对环境的污染,可以说农业农村数字化发展具有十分特殊的意义。

(二)农业农村数字化发展影响因素的作用机理

熊彼特的创造性破坏理论认为,创新会破坏原有生产结构,推动技术不断进步。目前实现经济高质量发展,更加离不开技术要素的支持。同时,传统的资本、劳动力等要素和资源的配置一直对经济发展产生着重要影响,厘清市场和政府的边界也是理论界长期探索的问题。由此,拟从技术、市场和政府角度,探讨其对农业农村数字化发展的影响。首先,技术因素可以包含技术创新环境、技术市场化程度和技术应用程度3个方面,良好的技术创新环境是农业数字化发展的土壤,同时还会影响周边地区。先进发明专利及时转化为市场要素是推动农业农村数字化发展的前提,最终技术广泛应用,不断创新生产模式和经营管理理念,才能够真正成为提高农业农村数字化发展水平的助力。在市场作用下,资源配置对区域间要素的流动会产生正向影响。政府的制度和政策支持将引导农业发展和农村生活增加对数字化技术的使用,不断完善农村基础设施。市场机制和政府政策相互补充,共同作用,可以促进效率提升、技术普及和管理优化。在技术、市场和政府3方面作用下,要素自由流动,实现空间溢出和产业联动,从而有效提升农业农村数字化发展水平。

二、研究方法与数据来源

(一)研究方法

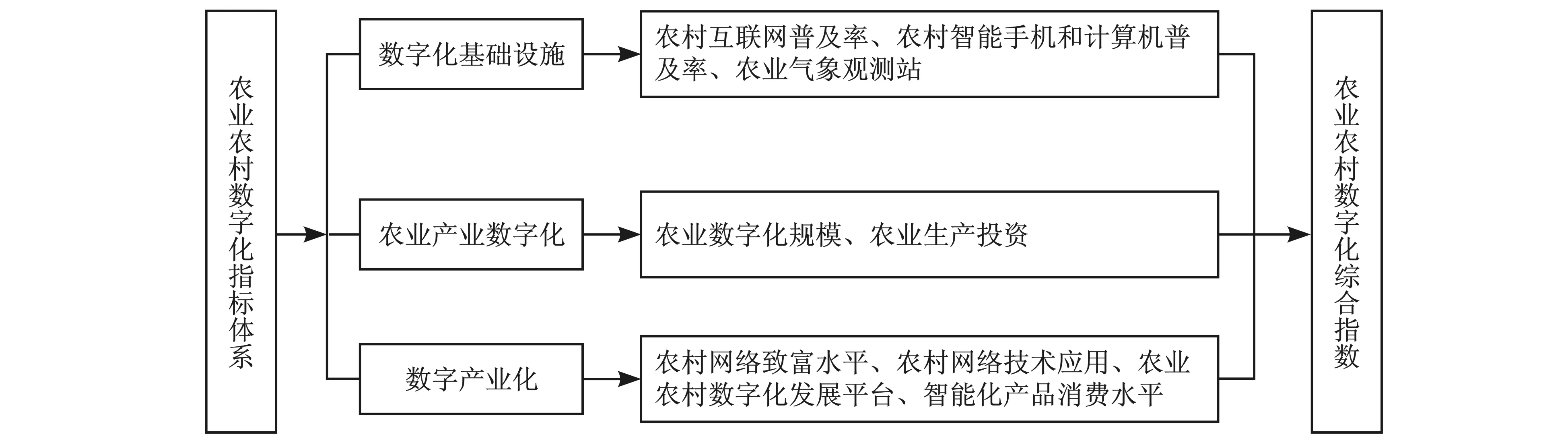

1.农业农村数字化水平测算。参考现有研究成果[11],从3个方面测度中国农业农村数字化水平,如图1所示。

图1 农业农村数字化测算指标体系

一是将农业与农村基础设施用农村互联网普及率、农村智能手机和计算机普及率、农业气象观测站数量来表示。其中,农村互联网宽带接入用户占该地区农村人口百分比表示农村互联网普及率。农村居民每百户年移动电话和计算机拥有量表示农村智能手机和计算机普及率。农业气象观测站表示农业气象观测业务。二是将农业数字化水平,使用农业数字化规模和农业生产投资2个指标表示。具体参考已有做法[11],将农业生产数字化程度用第一产业中的数字技术应用规模占比来衡量。通过投入产出表,计算第一产业数字产品和服务中间投入在第一产业部门总投入中的比重为调整系数,作为第一产业增加值的权重,计算数字化规模。2011—2014年调整系数通过2012年投入产出表计算而得,2015—2020年调整系数通过2017年投入产出表计算而得。三是农村数字产业化水平。使用农村网络支付水平、农村网络技术应用、农业农村数字化发展平台、智能化产品消费水平4个二级指标表征。其中,采用北京大学数字普惠金融指标数据中不同县域指数均值来表示农村数字金融普惠指数,进一步反应农村网络支付水平。采用平均每一邮政电信营业网点服务人口数表示农村网络技术应用使用情况。采用阿里研究院报告中不同省(区、市)淘宝村数量来表示农业农村数字化发展平台使用情况。采用每百人照相机和洗衣机等智能消费品拥有量表示智能化消费水平情况。

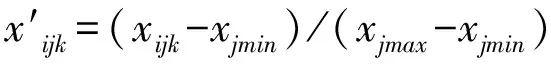

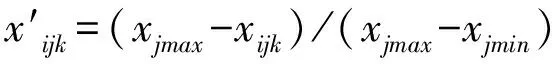

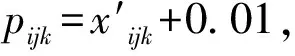

进一步,对数据进行标准化处理,具体方法为:

(1)

(2)

确定指标占比:

(3)

计算熵值和变异系数:

(4)

gij=1-eij

(5)

计算第j项指标在综合评价中的权重:

(6)

综合指数为:

(7)

2.区域差异分析。测度相对差距的常用方法包括基尼系数、对数离差均值和泰尔指数,3种指数分别为中等、低等、高等变化水平反映灵敏,因此采用上述3种方法来对比分析我国农业农村数字化水平的区域差异。具体计算公式如下:

(8)

(9)

(10)

3.核密度分析。核密度分析法是分析某一变量随时间动态演进的重要非参估计方法,通过构建连续、光滑的密度曲线呈现随机变量的具体形态。但由于其表达形式不一,借鉴已有处理方式[12],选用高斯核对农业农村数字化进行分析,具体的表达式为:

(11)

上式中,k(x)为核函数,x表示独立同分布的观测值。判断标准为:密度曲线随着时间推移向右移动表明水平上升,反之水平下降。波峰形态表现出“尖窄型”时,表明峰值较高同时变动区间较小,代表区域差异的缩小。波峰形态表现出“宽扁型”时,结论相反。当出现多个峰值时,表明随机变量有多极化现象。

4.空间计量分析

(12)

(2)空间杜宾模型。基于时空维度采用空间杜宾模型来研究中国农业农村数字化的影响因素。具体而言,以农业农村数字化为被解释变量,以技术、市场和政府3方面的指标为解释变量,构建空间杜宾模型,表达式如下:

(13)

式(13)中,i和j代表不同省份,t表示各个年份。W为空间权重矩阵,具体包括邻接空间权重矩阵和地理距离空间权重矩阵。β、ρ、φ为各回归系数,μi和δt分别表示个体和时间固定效应,εit为随机误差项。

被解释变量为农业农村数字化指数,拟从农业农村数字经济基础设施、农业数字化水平、农业数字产业化水平3个方面对我国及省域农业农村数字化综合指数进行考察。

解释变量Xit包括技术、市场和政府3个层面的因素。首先,技术层面的因素从技术创新能力、技术市场化能力和技术落地应用水平3方面考虑,分别使用专利申请授权数(RD)、技术市场成交额(TMT)和互联网宽带接入端口数(LAP)3个指标来表征。

其次,市场层面因素包括农业发展水平和资源配置环境2个方面。具体来看,农业发展水平(AGDP)使用人均农业增加值作为指标,并基于第一产业从业人员计算人均农业增加值。资源配置环境使用市场配置资源程度(MAFR)来表示,参考王小鲁市场化指数构建指标体系,充分考虑数据的可得性,使用地方财政支出占GDP比重的剩余项计算得来[9]。

最后,政府层面因素用财政支农力度(SFA)表示。由于用于农业的各项支出发生变化会对基础设施和农业生产造成影响,进而影响农业农村数字化水平。因此,将财政支农力度作为解释变量,具体计算方法为:财政支农力度=农林水务支出/财政总支出。

(二)数据来源与处理

测算农业农村数字化水平的数据和影响因素原始数据来源于EPS数据库中的宏观经济数据库、区域经济数据库、《中国统计年鉴》、阿里研究院报告以及北京大学数字普惠金融指标数据中县域数字惠普金融指标。各变量的描述性统计如表1所示。

表1 变量的描述性统计(2011—2020年)

三、我国农业农村数字化水平特征分析

(一)农业农村数字化水平的时序特征

表2列示了2011—2020年我国30个省(区、市)农业农村数字化综合指数。由表2可知,2020年中国农业农村数字化水平较2011年有较大提升,平均年上升率超过12%。2011年中国农业农村数字化综合指数仅北京、浙江、福建、广东4地大于0.1,到2020年,30省(区、市)农业农村数字化综合指数均得到较大提高。从整体来看,2011—2020年我国农业农村数字化水平呈上升态势,但同时伴随一定的年际波动,结合其演变特征可大致分为3个不同阶段。

2011—2012年为第一阶段。2011—2012年我国农业农村数字化综合指数较低,2012年有所提高,但变化不大,平均提高5.43%。这一阶段我国农业农村数字化水平较低,但处于小幅提升阶段。

2013—2015年为第二阶段。2013—2015年我国农业农村数字化综合指数得到进一步提高,从整体上看,虽然绝对指数不高,但提高幅度处于最高阶段,2013年平均提高幅度达到20.27%,2015年达到25.54%。这一阶段我国农业农村数字化水平较低,但处于大幅提升阶段。

2016—2020年为第三阶段。2016—2020年,中国农业农村数字化综合指数有较大提高,从整体上,提高速度低于第二阶段,但绝对数值处于最高阶段。2020年综合指数超过0.25的省(区、市)数量达到7个。这一阶段中国农业农村数字化水平较基期高,但提高速度较第二阶段有所下降。

表2 我国30个省(区、市)农业农村数字化综合指数

由表2可以看出,2020年农业农村数字化综合指数高于0.2的有11地,依次为浙江、广东、江苏、河南、河北、福建、黑龙江、山东、安徽、甘肃和湖北,其中浙江农业农村数字化综合指数高于0.76,广东和江苏也在0.4以上。而北京、重庆、云南、内蒙古、陕西、宁夏、天津、吉林和上海则依次排在倒数后10位,农业农村数字化综合指数均低于0.15。与2011年相比,2020年全部省(区、市)的农业农村数字化综合指数处于上升态势,湖北和甘肃提高幅度大于3倍,宁夏、江西、广西、山东、山西紧随其后,提高幅度大于2倍。研究期内,中国各省(区、市)农业农村数字化综合指数呈上升态势,但相对于2018年,2019年北京、山西、内蒙古、吉林、上海出现下降趋势。

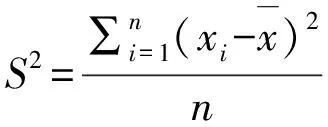

(二)农业农村数字化水平的区域差异

表3更直观地反映农业农村数字化水平的省际差异。可以看出,2011—2012年,我国农业农村数字化水平的省际差异小,2013年省际差异出现大幅下降,2014—2016年省际差异逐渐扩大,2017年及以后各省(区、市)之间农业农村数字化差异快速扩大。可能的原因在于2017年以后,新一代数字化信息技术,如云计算和大数据等迅速发展并向各地扩散,各地纷纷进行学习和应用,重视数字技术对产业转型的作用,但由于各地经济发展水平和产业结构等方面存在差异,从客观上造成了农业农村数字化水平的差距逐渐拉大。2020年各省(区、市)之间农业农村数字化差异呈现缩小趋势。

表3 2011—2020年我国农业农村数字化水平的省际差异指数

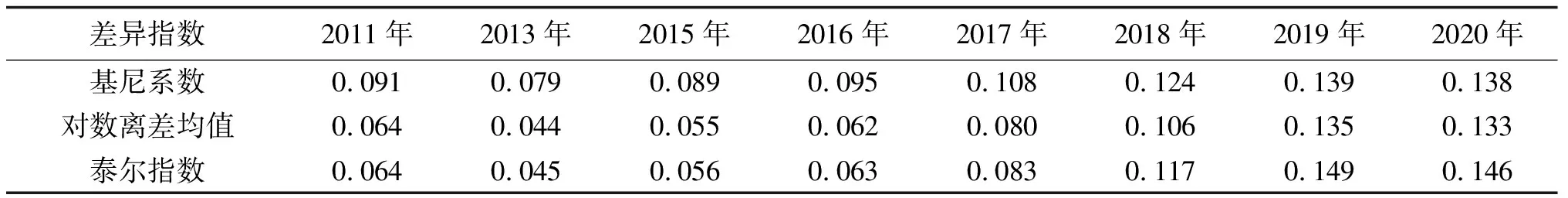

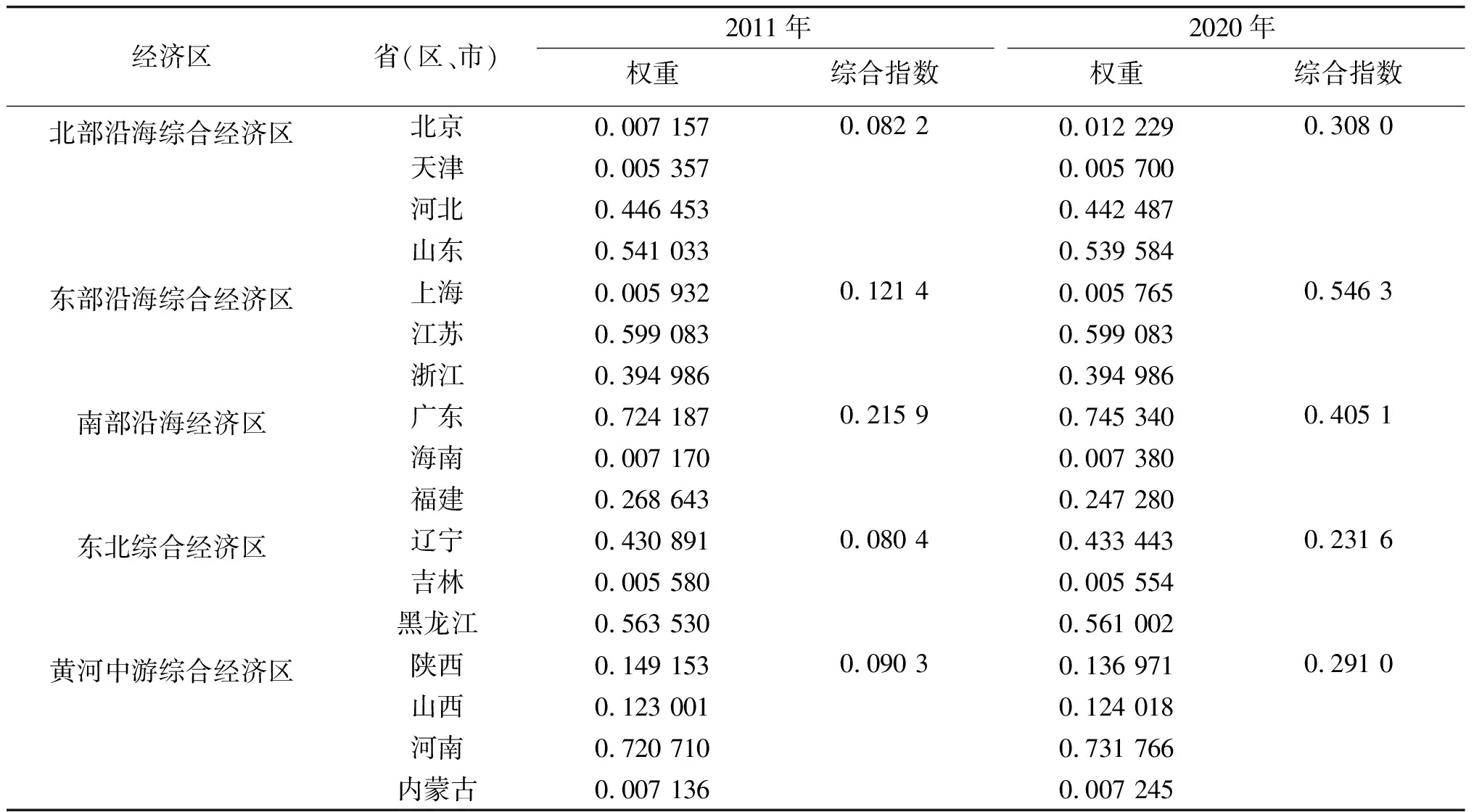

从2011年和2020年八大经济区农业农村数字化综合指数可以看出(见表4),八大经济区农业农村数字化水平得到较大提升。其中,东部沿海综合经济区农业农村数字化水平最高,提高速度也最快。上海农业农村数字化水平最低,但所占权重最低,而浙江综合指数最高,同时所占权重高,从客观上成为全国综合指数最高的区域。其次是南部沿海经济区,这一地区拥有较好的农村数字化发展基础。排名第三的是北部沿海综合经济区,这一地区2018年完成对黄河中游综合经济区的超越,农业农村数字经济发展速度较快。

总体来说,各地区农业农村数字经济水平不断提升,2017年,南部沿海经济区已经排名第一,大西南综合经济区、北部沿海综合区和东部沿海综合经济区发展水平相当,东北综合经济区、大西北综合经济区相对落后。2011年以来,黄河中游综合经济区农业农村数字化水平一直较高,2015年以后虽发展速度有所减慢,但依然远远高于东北综合经济区、长江中游综合经济区、大西北综合经济区和大西南综合经济区。东北综合经济区虽都是农业大省,农产品品质高,但受经济发展影响,数字化水平一直缓慢提高。长江中游综合经济区农业发展以水稻种植和棉花生产为主,并逐渐发展成为相关农产品的深加工基地,数字化发展的基础好、潜力大。大西南、大西北综合经济区同时受地理位置和经济发展水平的影响,农业农村数字化水平较低。

表4 我国八大经济区农业农村数字化水平

续表

四、我国农业农村数字化水平的动态演进

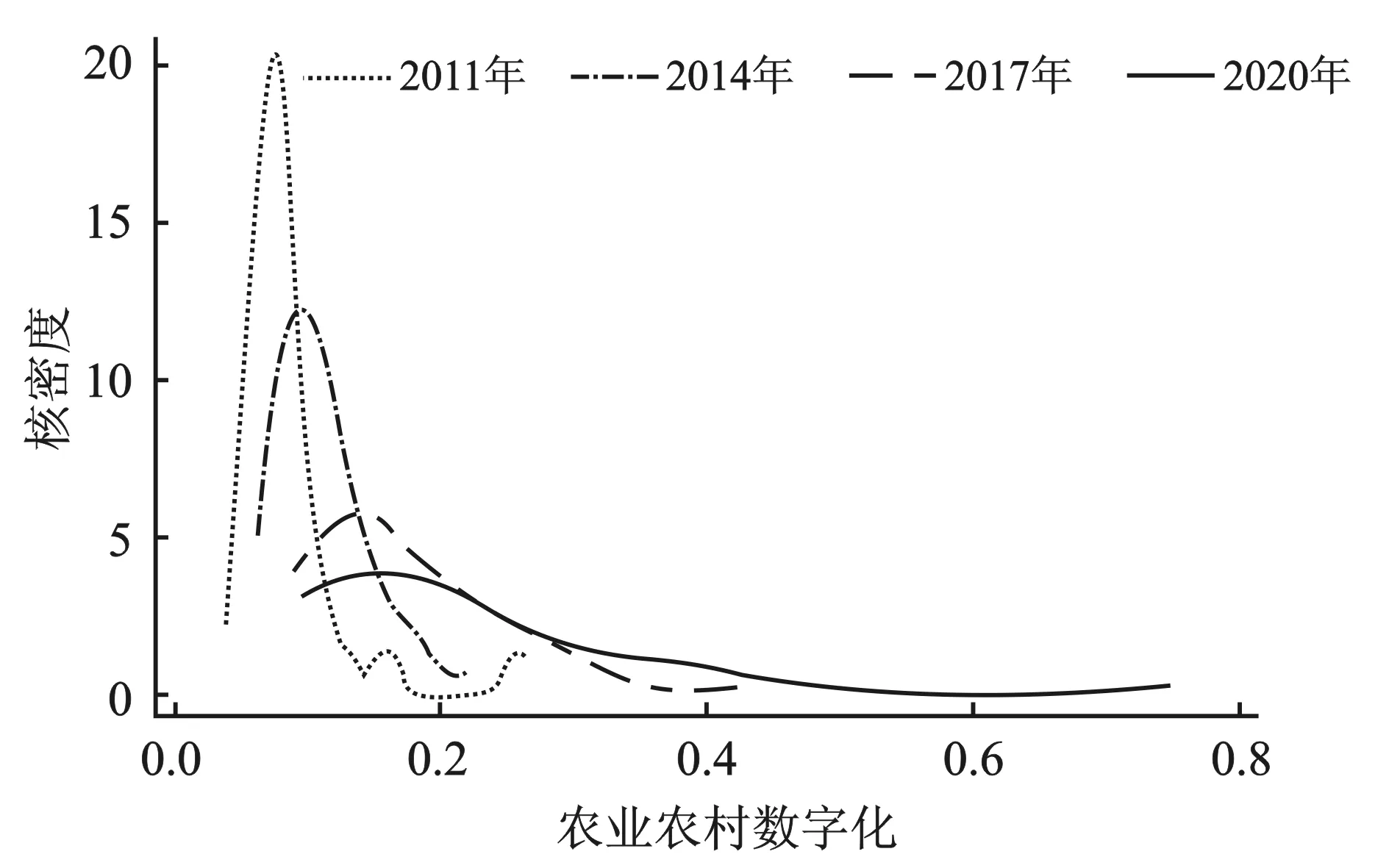

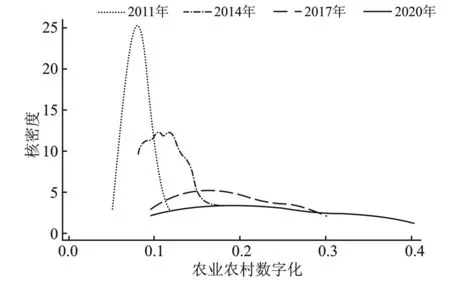

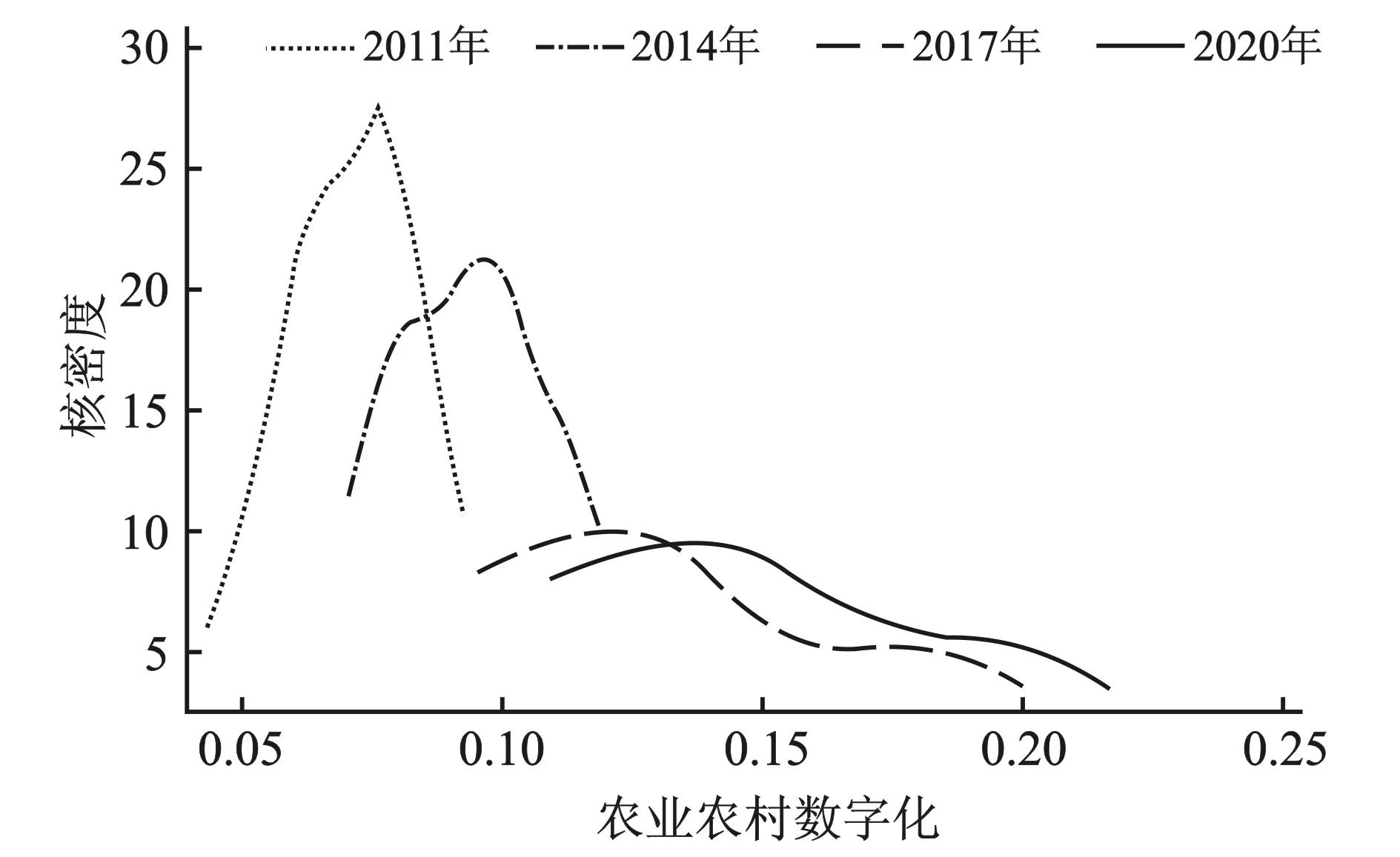

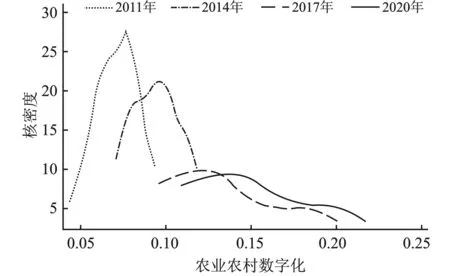

对全国、粮食主产区、主销区和产销平衡区农业农村数字化水平的动态演进过程展开探讨,结果如图2所示。

(a)全国总体

(b)粮食主产区

(c)粮食主销区

(d)粮食产销平衡区

(一)全国农业农村数字化水平的动态演进

图2(a)整体上描绘了全国农业农村数字化水平在研究期内的动态演变。整体上看,密度函数中心均自左向右偏移,并逐步由“尖窄型”变为“扁宽型”,2017年以后变化区间明显变大。首先,2014年的曲线形态较2011年没有大变化,但密度函数中心数值有所扩大,且最大值稍有降低。表明该阶段我国农业农村数字化水平有所提升且区域差距有所扩大。其次,2017年的密度函数中心数值继续扩大,最大值继续降低,变化区间也明显变大。该阶段农业农村数字化水平继续上升,区域差距也继续扩大。再次,与2017年相比,2019年的密度函数中心小幅右移,峰值继续降低,变化区间继续扩大。可见,该阶段农业农村数字化水平继续上升,而且区域差距继续扩大。最后,与2011年相比,2020年的密度函数中心大幅右移,主峰峰值略有增大,变化区间有所扩大。这表明,在研究期内中国农业农村数字化水平明显上升,区域差距大幅扩大。可能的解释是,随着各地数字经济的发展,各城市之间经济社会、数字化发展基础存在差异,各地区发展进度不同,从而客观上加剧了农业农村数字化水平的地区差距。

(二)粮食主产区农业农村数字化水平的动态演进

图2(b)整体上描绘了粮食主产区的农业农村数字化水平在研究期内的动态演变。整体上看,密度函数中心均自左向右偏移,并逐步由“尖窄型”变为“扁宽型”,2017年以后变化区间明显变大,2020年变化区间远大于全国水平。首先,与2011年相比,2014年的曲线形态开始出现明显变化,密度函数中心向右移动且峰值有所降低,变化区间有一定幅度的扩大。表明该阶段粮食主产区农业农村数字化水平有所提升且区域差距有所扩大。其次,2017年的密度函数中心数值有小幅度扩大,最大值稍有降低,变化区间明显变大。该阶段农业农村数字化水平继续上升,区域差距也继续扩大。再次,与2017年相比,2020年的密度函数中心小幅右移,峰值继续降低,变化区间大幅扩大。可见,该阶段农业农村数字化水平继续上升,而且区域差距继续扩大。最后,与2011年相比,2020年的密度函数中心大幅右移,变化区间大幅扩大。这表明,在研究期内粮食主产区农业农村数字化水平明显上升,区域差距明显扩大。粮食主产区中的河北、江苏、山东、河南等地农业农村数字化综合指数在全国都处于较高水平,但内蒙古、吉林等地数字化水平在全国处于最低层级,可见各地农业农村数字化水平的差距之大。

(三)粮食主销区农业农村数字化水平的动态演进

图2(c)整体上描绘了粮食主销区的农业农村数字化水平在研究期内的动态演变。整体上看,密度函数中心均自左向右偏移,并逐步由“尖窄型”变为“扁宽型”,2017年以后变化区间明显变大,2020年变化区间远大于全国水平。首先,与2011年相比,2014年的曲线形态变化较小,密度函数中心向右移动且峰值有所提高,且区域差距有小幅扩大。其次,与2014年相比,2017年的密度函数中心继续右移,峰值降低,“扁宽型”曲线特征明显。该阶段农业农村数字化水平继续上升,区域差距也继续扩大。再次,与2017年相比,2020年的密度函数中心继续右移,峰值继续降低,变化区间大幅扩大,核密度曲线几乎没有明显峰值。可见,该阶段农业农村数字化水平继续上升,而且区域差距大幅扩大。最后,与2011年相比,2020年的密度函数中心大幅右移,变化区间明显扩大,且扩大幅度大于粮食主产区。这表明,在研究期内粮食主产区农业农村数字化水平明显上升,区域差距显著扩大。粮食主销区农业农村数字化水平之所以差距甚大,是因为该区域中有数字化发展水平居全国首位的浙江,较高的北京,同时还有居于全国末位的上海、天津。

(四)粮食产销平衡区农业农村数字化水平的动态演进

图2(d)整体上描绘了粮食产销平衡区的农业农村数字化水平在研究期内的动态演变。整体上看,密度函数中心均自左向右偏移,并逐步由“尖窄型”变为“扁宽型”,2017年以后变化区间明显变大,2020年没有明显变化。首先,与2011年相比,2014年的曲线形态变化较小,密度函数中心向右移动且峰值有所降低,且区域差距有小幅扩大。其次,与2014年相比,2017年的密度函数中心继续右移,峰值降低,“扁宽型”曲线特征明显,同时由单峰变为“一大一小”双峰格局。该阶段农业农村数字化水平继续上升,区域差距也继续扩大。再次,与2017年相比,2020年的密度函数中心继续右移,峰值和区间变化不大,双峰特征不明显。可见,该阶段农业农村数字化水平继续上升,而且区域差距变化不大。最后,与2011年相比,2020年的密度函数中心大幅右移,变化区间明显扩大,且扩大幅度大于粮食主产区。这表明,在研究期内粮食产销平衡区农业农村数字化水平明显上升,区域差距显著扩大。粮食产销平衡区大多数省份位于西部地区,各省份农业资源禀赋较为接近,畜牧业占比大,数字化水平不高。西部大开发战略的实施使各省份经济快速发展,促使各省份的农业发展水平拉开差距,数字化差距也随之扩大。

五、农业农村数字化水平的影响因素

(一)全局空间自相关检验

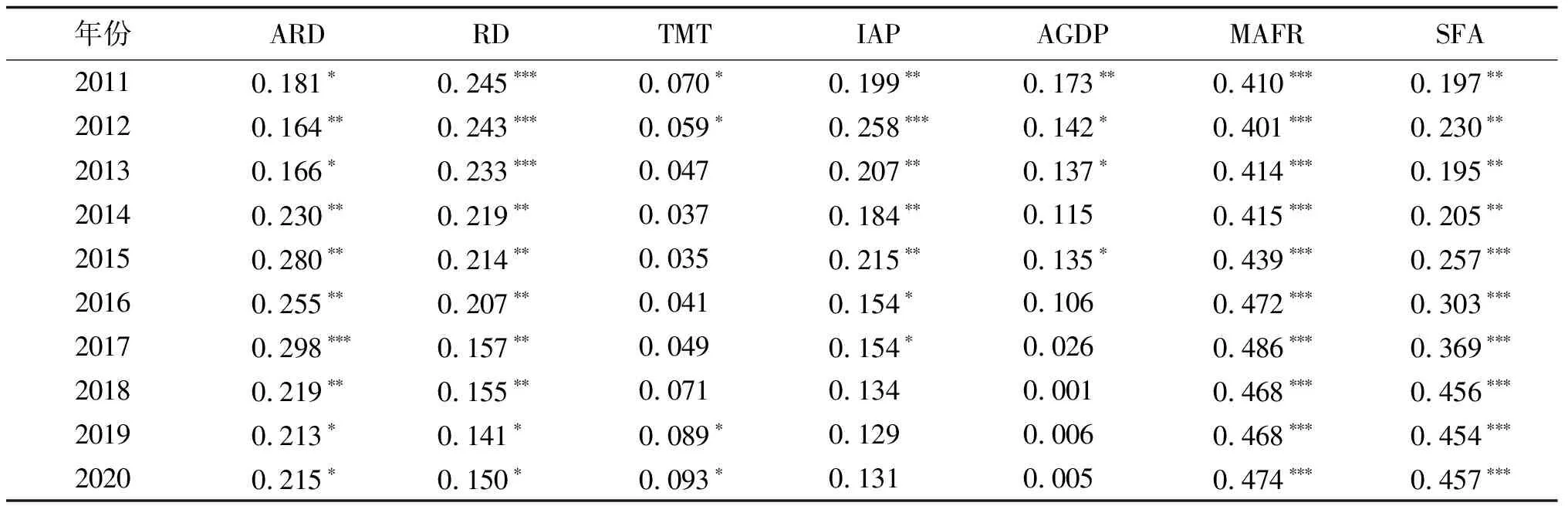

在进行农业农村数字化的影响因素分析之前,对农业农村数字化及各影响因素进行全局空间自相关检验,结果如表5所示。可以看出,农业农村数字化的莫兰指数的集聚程度随时间变化有所波动,但整体上都通过了显著性检验,呈现出先上升后下降的态势。揭示出我国农业农村数字化水平具有高值省份与高值省份在地理上相邻或地理距离相近的空间分布特征。在农业农村数字化水平的影响因素中,市场配置资源程度通过了显著性检验,且显著程度最高,莫兰指数最高。财政支农力度通过了显著性检验,且呈现出莫兰指数逐年提高,集聚程度越来越显著的趋势。技术创新能力的集聚程度也通过显著性检验,但其显著性水平逐渐降低,莫兰指数逐年下降,表明该指标现在呈现空间集聚态势,但有随时间扩散的可能性。技术市场化、技术应用和农业发展水平在前几年有空间集聚趋势,但随时间推移不能通过显著性检验,呈现扩散态势。整体上来看,以上影响因素呈现出差异化的空间自相关效应。

表5 2011—2020年农业农村数字化和各影响因素的莫兰指数及其显著性水平

(二)农业农村数字化影响因素

首先,在进行空间面板模型回归之前,进行各项前置检验。各影响因素方差膨胀因子最大值为3.42,可忽略多重共线性问题。LM(err)和LM(lag)检验结果(分别为χ2=68.794,P=0.000;χ2=45.568,P=0.000)表明模型中包含空间误差和滞后效应,显著拒绝了OLS回归模型优于空间误差模型和空间滞后模型的原假设。LR(err)与LR(lag)的检验结果(分别为χ2=23.95,P=0.000 5;χ2=16.88,P=0.009 7)均通过了显著性检验。以上检验结果表明空间杜宾模型更适合本研究。同时,Hausman检验结果(χ2=37.89,P=0.000 3)在1%水平上显著,可以在空间杜宾模型中加入固定效应。由此,本部分采用空间杜宾模型,将2011—2020年我国30个省(区、市)农业农村数字化作为因变量,基于距离平方倒数权重矩阵(W1)与所选6个影响因素进行回归。同时,选取距离倒数矩阵(W2)和邻接权重矩阵(W3)替换距离平方倒数矩阵重复以上回归过程,进行稳健性检验。回归结果如表6所示。

表6 各因素对农业农村数字化影响的回归结果

由以上回归结果可知,在技术因素中,技术创新环境在1%的水平上通过显著性检验,但回归结果方向与预期相反。表明以专利授权数为指标的技术创新环境对农业农村数字化产生显著的负向影响。可能的解释是,目前各地区专利授权以工业、制造业技术创新为主,专利数越高的省(区、市)工业和制造业越发达,农业及其数字化发展水平越低,两者之间并不一定具有因果关系,但从数据显示来看,我国确实存在这样一种空间分布趋势。技术市场化和技术落地应用对农业农村数字化的影响均通过了显著性检验,且表现为正影响。可能的解释是,技术创新只有面向市场,被大众接受、使用,才能真正实现技术推动经济发展。同时互联网技术被农村百姓广泛使用,对于提升农产品网络销售额、数字产业增加值都具有作用,从而促进农业农村数字化水平。

在市场因素中,农业发展水平对农业农村数字化的影响通过了显著性检验,且为正向影响。可能的解释是,随着农业自身发展水平的提高,农业产业结构更加合理,生产管理模式不断创新,销售途径不断拓展,进而有效促进数字化技术的应用和普及,显示出对农业农村数字化水平的促进作用。市场配置资源程度对农业农村数字化的影响通过了显著性检验,但为负向影响。可能的解释是,这与专利技术的影响类似,市场化程度越高的省(区、市),制造业、服务业发展水平可能越高,农业发展水平较低,由此数据分析结果显示两者呈现相反的趋势。

在政府因素中,财政支农力度对农业农村数字化的作用方向为正,即在其他条件不变的前提下,财政支农力度越高,农业农村数字化水平越高。表明目前中国各地农业农村数字化发展更依赖政府政策支持而非市场自由发展。随着财政对农业农村的支出越多,农业机械以及灌概设备不断更新换代,基础设施更趋于完善,科技水平不断提高,对数字技术的需求更高,从而推动数字化水平的提高。

通过比较以上3个回归结果可知,使用距离矩阵和邻接矩阵进行回归时,各个变量的作用方向与显著性特征在大多数情况下表现一致。回归估计结果在整体上具有较强的稳健性。

(三)各因素对农业农村数字化发展的空间溢出效应

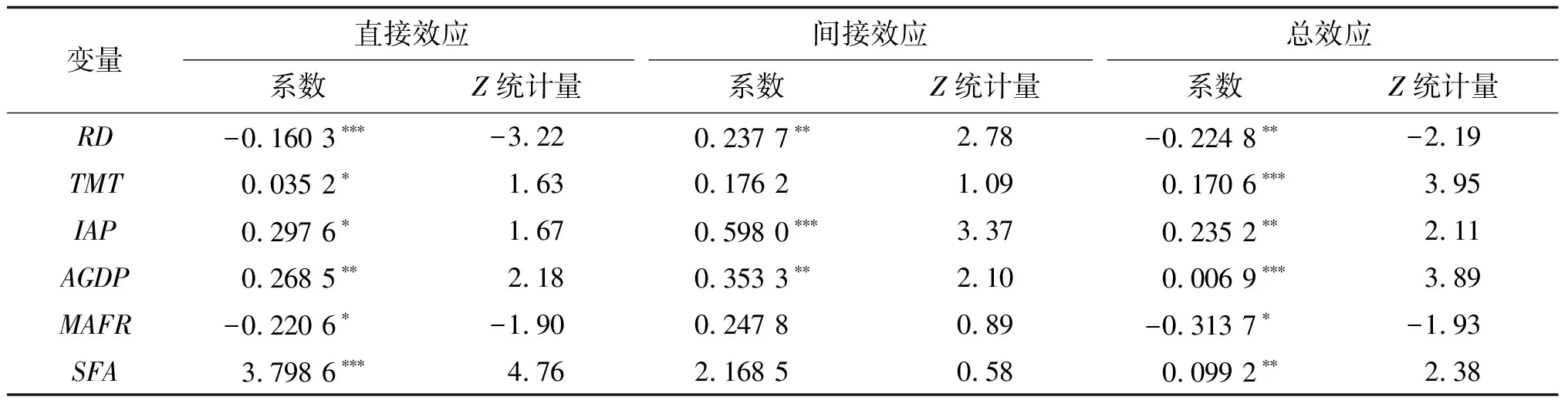

为了更为准确地呈现各因素对农业农村数字化的作用机理与实际影响程度,参照现有研究[12],利用偏微分法对表6回归的估计结果进行无偏处理,进而将其分解为直接效应、间接效应与总效应。其中,直接效应由2部分构成:一是各因素对本地农业农村数字化的影响;二是本地农业农村数字化接受的反馈效应,即本地各因素对邻近地区产生影响之后又反作用于本地农业农村数字化。间接效应即为空间溢出效应,特指邻近地区各因素对本地农业农村数字化的作用方向及影响程度。结果如表7所示。

表7 各因素对农业农村数字化影响的空间溢出效应

由表7可知,在技术因素中,技术创新环境、技术市场化和技术落地应用的直接效应值分别为-0.160 3、0.035 2和0.297 6,且基本通过了显著性检验。并且3项指标的直接效应值较无偏处理前分别提高了0.013 8、0.031 9和0.045 9,表明本地技术创新环境、技术市场化和技术落地应用在对邻近地区产生影响后,由于存在反馈效应,自身农业农村数字化水平还会有所提高。技术创新环境和技术落地应用的间接效应值分别为0.237 7和0.598 0,分别在5%和1%水平下,通过了显著性检验。由此揭示,技术创新环境和技术落地应用对农业农村数字化具有显著的空间溢出效应,且二者间表现出正向关系。具体而言,邻近地区技术创新环境和技术落地应用水平提升会推动本地农业农村数字化水平提升;在市场因素中,农业发展水平对农业农村数字化的影响存在直接效应,也存在空间溢出效应,且间接效应超过直接效应。市场配置资源程度对农业农村数字化的影响仅存在直接效应,间接效应不明显,且反馈效应微乎其微;在政府因素中,财政支农力度存在一定的直接效应却无明显的空间溢出效应,同时表现出一定的反馈效应(0.142 1)。

总体而言,上述较多影响因素对农业农村数字化产生有较强的空间溢出效应,且为促进作用。可能的原因是:良好的技术创新环境和创新能力会产生知识溢出效应,同时带动周边地区学习和模仿,当知识向外扩散时,会被运用到各行各业。当部分技术被运用到农业生产和经济管理上,同时伴随着农业生产效率的提高,农业产业结构积极调整,农业财政支持持续增加,由此带来农业发展水平的快速提高与对数字化技术的持续应用,邻近地区通过有效学习与充分吸收,逐步产生空间溢出效用,并由此产生正向反馈效应,进而促使本地和邻近地区农业农村数字化水平提高。

六、研究结论与启示

(一)研究结论

在对我国农业农村数字化水平进行测算的基础上,分析我国农业农村数字化的现状特征,并围绕其动态演进趋势、影响因素和空间溢出效应展开探讨,得出以下主要研究结论。

1.我国农业农村数字化水平呈上升态势,但同时伴随一定的年际波动,结合其演变特征可大致分为3个不同阶段:我国农业农村数字化水平较低,但有小幅提升阶段;我国农业农村数字化水平较低,但有大幅提升阶段;我国农业农村数字化水平较基期高,但提高速度有所下降阶段。

2.我国农业农村数字化水平的地区差异明显。从经济区来看,东部沿海综合经济区农业农村数字化水平最高,提高速度也最快。南部沿海经济区、北部沿海综合经济区和黄河中游综合经济区农业农村数字化水平较高;从省际差异来看,以2020年为例,浙江农业农村数字化综合指数高于0.76,广东和江苏也在0.4以上。北京、重庆、云南、内蒙古、陕西、宁夏、天津、吉林和上海农业农村数字化综合指数均低于0.15。

3.全国以及粮食主产区、主销区和产销平衡区农业农村数字化水平的动态演进特征表现出了细微区别,但整体上类似。考察期内我国农业农村数字化水平整体上升趋势明显且省际差距有所扩大,其原因可能归结于各城市之间经济社会、数字化发展基础存在差异,各地区发展进度不同,从而客观上加剧了农业农村数字化水平的地区差距。

4.农业农村数字化水平受技术、市场和政府3个层面因素的共同影响。在技术因素中,技术市场化和技术落地应用对农业农村数字化的影响为正,技术创新环境反之。技术创新环境和技术落地应用对农业农村数字化具有显著的空间溢出效应;在市场因素中,农业发展水平对农业农村数字化的影响为正,市场配置资源程度反之。农业发展水平对农业农村数字化既存在直接效应,也存在空间溢出效应,且间接效应超过直接效应。市场配置资源程度仅存在直接效应,间接效应不明显,且反馈效应较小;在政府因素中,财政支农力度对农业农村数字化的作用方向为正,且存在一定的直接效应却无明显的空间溢出效应,同时表现出一定的反馈效应。

(二)启示

基于以上发现,得到如下政策启示:一是加快推进技术创新成果的市场交易和推广应用,加快形成最新成果对农业发展的积极作用。不断提高农业生产的技术应用水平,推动农业生产对数字化技术的需求和使用。二是加快推进农业高质量发展,提高农业生产效率,调整优化农业产业结构。在充分发挥市场配置资源的决定性作用下,进一步提供必要的政策和财政支持,不断优化农业生产基础设施建设,鼓励各方积极使用先进的数字化技术,赋能农业绿色高效发展。三是积极倡导互利共赢,以长远利益为重。提高农业农村数字化发展不是一个或几个地区单独可以完成的,知识存在一定的空间溢出效应。共建地方之间的合作发展机制,引导省际农业数字化互动发展,以推动本地和邻近地区农业农村数字化水平的提高。