翻译规范理论视域下《孙子兵法》两英译本的对比研究

董聪琪

【摘要】本文从图里的翻译规范理论出发,对《孙子兵法》格里菲斯和林戊荪两个英译本从不同的维度进行了深入的对比研究。本文认为两位译者在预备规范的影响下选择了相异底本,在初始规范的影响下使得两个译本最终呈现倾向于源语规范与倾向于目的语规范两种不同的翻译倾向,以及在操作规范的作用下采取了相应的翻译方法,进而使译文文本呈现各自不同的文本特征。本文通过研究翻译规范对译者翻译行为的影响,希望对于译本的批评以及中国文学作品在国外的翻译和传播产生一定的积极作用。

【关键词】《孙子兵法》;翻译规范;格里菲斯;林戊荪

【中图分类号】H315 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2023)35-0104-03

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2023.35.032

一、引言

《孙子兵法》是中国及世界上最早的军事著作,内容深邃,言简义丰,被奉为“兵学圣典”。几百年间,《孙子兵法》已被译成四十六种语种,尤其是在英语世界,一百一十多年间译作跌出。其复译本的数量之巨,所译语种之多,以及翻译规模的宏大都是十分罕见的。这些译本中,格里菲斯和林戊荪的译本内容准确、语言简练、通晓畅达。但两个译本在中西方普通读者群体中接受程度存在较大差异,不同地域评论家对两个译本的评述也褒贬不一。格里菲斯(Samuel B.Griffith)译本曾连续数月位居亚马逊畅销书排行榜首位,是西方世界接受程度最高的译本之一。但该译本受到了国内评论家的大肆批判,认为其误译过多,不尊重源文文本。而林戊荪译本在国内广受赞誉,被誉为“译事典范”,且被收录于《大中华文库》丛书。但其在国外的图书馆馆藏以及读者阅读情况都不太理想(李宁,2015:78-80)。本文选取了较为经典的格里菲斯与林戊荪的译本,结合图里(Gideon Toury)的翻译规范理论,进行描写性翻译研究。

二、图里翻译规范理论

图里认为通过对一系列翻译个案进行描写性研究之后,可以分辨翻译行为的趋势,概括译者的决策过程,进而重构翻译过程的规范。对于规范一词,图里定义为“某一群体共享的普遍价值观或观念——如对正确与否,是否恰当的看法——这些观念转化为适用于特定场景的行为指南”。他提出了三种翻译规范:初始规范、预备规范和操作规范。初始规范左右译者在目标语系统与源语系统之间做出选择。若译者倾向于目标语系统,译本表现出可接受性(acceptability):反之则表现出充分性(adequacy)。与初始规范相较,较低层次上的规范包括预备规范与操作规范。预备规范主要关注翻译政策以及翻译的直接性。操作规范描述目标语文本的呈现以及语言问题。其下又包括与译本完整性有关的矩阵规范与影响微观层面语言语篇特征的篇章语言规范。

三、翻译规范理论视角下《孙子兵法》两英译本的比较分析

(一)预备规范制约下格里菲斯与林戊荪的文本选择

预备规范在翻译活动正式开始之前发挥作用,图里提出预备规范主要考察翻译政策以及翻译的直接性。格里菲斯的译文底本为孙星衍与吴人骥编写的《孙子十家注》,林戊荪的译文底本是吴如嵩与吴显林重新校订的原文十三篇。两个译文底本不同,但主体部分差异不大,两者都是直接由中文译为英文,没有经过转译,因此这部分不做讨论。但影响两个译本在特定时间翻译出版的政策以及相關的社会文化因素有较大差别。图里提出“翻译政策是指在特定的语言、文化或时代中决定翻译文本选择的因素。”(Toury,2012:82)。格里菲斯译本于1961年出版,而在20世纪五六十年代,西方世界出现了“孙子热”现象。具体到翻译领域,二战后美国高层次汉语翻译人才的匮乏。因此美国的政府机构与非政府机构设立专项资金,鼓励在大学开设有关中文以及中国文化的课程,同时掀起了翻译中国文学作品的热潮。可以说,格里菲斯译本产生于积极的翻译政策与当时社会历史需求中。而林戊荪译本的产生也有其相应的历史文化背景。1972年,山东省银雀山两座汉墓中发掘了《银雀山汉墓竹简》,共计有完整简、残简4942简。其内容包括《孙子兵法》《孙膑兵法》《六韬》等古籍,这消除了对于《孙子兵法》与《孙膑兵法》是同一本兵书的误解。此时新发现的兵书《孙膑兵法》中蕴含的军事理论需要通过翻译加以再现传播。林戊荪提到,当时正好有一个朋友在出版社工作,询问他是否愿意进行《孙子兵法》与《孙膑兵法》合译本的翻译。可以说,当时有新文化典籍翻译的需要。而当时的翻译政策也促成了《孙子兵法》的翻译。1992年之后,全国大力发展市场经济,进行文化体制改革,相应削减了对出版社的经济资助。经济与市场因素介入出版过程中,甚至成为作品题材选择的主要因素。1993—1997年间,出版社与刊物紧跟读者市场的转变,造成当代作品对外译介数量下降,而古典作品的译介数量大幅增加,《孙子兵法》这样一部古典军事著作在这一时期得以翻译也就不足为奇了。因此林戊荪译本产生于文化典籍翻译的实际需要以及20世纪90年代翻译政策的转变中。

(二)初始规范制约下林戊荪译本与格里菲斯译本的翻译倾向

林戊荪与格里菲斯受到不同的语言文化系统的制约,显示出不同的翻译倾向。林戊荪倾向于源语系统,其译文表现出充分性;格里菲斯倾向于译语系统,其译文表现出可接受性。这两种翻译倾向可以通过前言,附录以及译文本身找到例证。

1.林戊荪以源语规范为导向的翻译倾向

林戊荪译本由外文出版社出版发行,在出版前言中谈到要“力求全面而准确地反映中国文学及中国文化的基本面貌和灿烂成就。”通过对译文的研究,发现林译本与原文文本的内容与形式基本一致。客观辩证,说理性强。排比、比喻、对偶等修辞手法在译文中得到了充分重现。层层递进、节奏感强、古味庄重、句式整齐,这也正是《孙子兵法》源文文本的写作风格。可以看出,林戊荪翻译过程中更倾向于源语系统,充分再现了原文的内容与形式,译语文本体现出充分性的特点。在采访中,林戊荪曾经谈到译者要帮助目标语读者了解源语文化,否则读者会感到困惑或者无聊,最后完全停止阅读,这样翻译便不可避免地失败了,他认为应该努力通过翻译来普及中国文化。

2.格里菲斯以译语规范为导向的翻译倾向

格里菲斯的《孙子兵法》译本更注重军事思想的阐释,首先考虑的是能否准确平易地传达文本所要表达的内容,因而更倾向于译语规范,采用归化的翻译方法。“从俄文和德文翻译成的五种英文译本都不令人满意,即使翟林奈1910年的译本也有很多不尽如人意之处。”可以看出,格里菲斯的翻译实践更多出于一种实用的目的。细读原文,会发现译文用词简练,多用浅化翻译方法,语言通俗易懂,句式地道贴切,可读性很强。

(三)初始规范与操作规范共同制约下格里菲斯译本与林戊荪译本的文本特征

图里的翻译规范理论中,初始规范决定了译者的翻译倾向,而充分性与可接受性的翻译倾向又进一步决定了更低层次上的操作规范。操作规范其下又分为矩阵规范与篇章语言规范。矩阵规范关注原文的省略、增补、分割以及脚注的增加,与原文的完整性有关。篇章语言规范关注文本的词汇,短语,风格等特征,主要影响微观层面的语言语篇特征。

1.矩阵规范影响下两个译本的文本特征

“副文本(Paratext)”这一概念由法国文学理论家Gérard Genette首创,他将之定义为所有围绕文本的相关材料(李汉平,2021:140)。副文本是相对于“正文本”而言的,目的是辅助读者更好地阅读、理解文本本体,有插页、插图、献词、题记、注释、序言等形式。副文本是原文信息的重要组成成分,且与正文本一样体现着译者的翻译思想。因此通过对格里菲斯与林戊荪两个译本中副文本差异的对比研究,本文试着探索初始规范怎样影响译者的副文本的创作过程。之前提到,格里菲斯译文的底本是《孙子十家注》。该书中除了孙子所著内容外,还增加了十位大家的注解,即曹操、李筌、杜佑、杜牧等。格里菲斯选择翻译《孙子兵法》原文以及副文本的注解部分,一方面可以释明词义,另一方面对《孙子》书中的军事问题进行诠释,对军事案例加以分析,使读者能对孙子的军事原则和策略有较明确的了解。可以看出,格里菲斯选择这一译本是站在海外读者的立场上考虑,通过副文本的注释为读者解释疑惑,加深理解。另外,格里菲斯译本介绍部分补充了六部分的信息,即孙子其人、其文本、战国时期、孙子时代的战争、孙子论战争、孙子与毛泽东。附录部分有三部分内容,即孙起兵法、孙子对日本军事思想的影响、西方语言中的孙子。这些背景信息介绍给读者,知人论世,加深对于文本的理解。这一译本中对于文化负载词的解释基本上都集中在脚注部分。但脚注部分历来不被读者所重视。不止一位当代的批评家指出,脚注妨碍了叙述。许多作家也认为,用脚注破坏了叙事的外观。可以看到,格里菲斯对于中华文化的传播是不甚热衷,甚至是有些回避的。军事思想的准确传达是其首要目的,因此格里菲斯不重视源语规范中的形式与内容,更倾向于译语规范。而林戊荪的译本中最后一部分为附录:佚书辑录,也就是把各类古书中所征引的原佚书的某些章节、语句搜辑起来,以存原书的残篇及概貌。通过辑侠,可以“存旧学之梗概,窥古人之崖略”。一方面可以丰富古代文化典籍;另一方面可以为学术研究提供宝贵的资料。林译对于源语文本的补充阐释体现出其以源语规范为导向,重视充分性的翻译倾向。

2.篇章语言规范影响下两个译本的文本特征

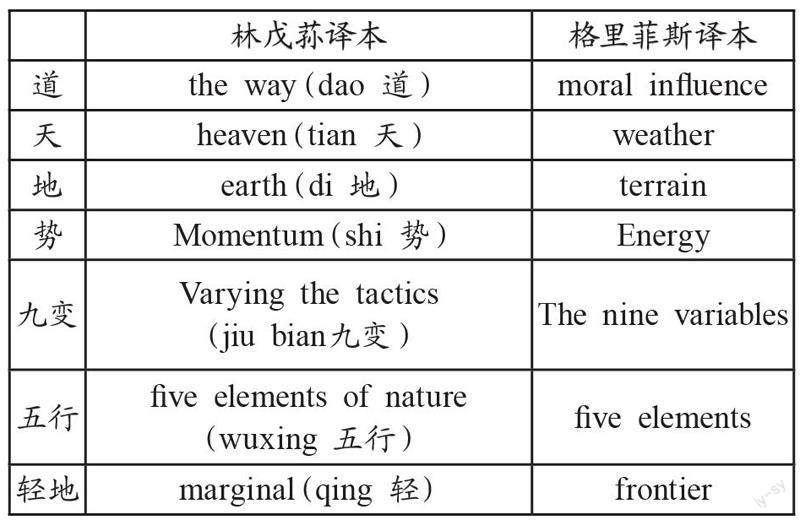

(1)词汇层面的比较分析。格里菲斯与林戊荪在初始规范和预备规范的影响下对于词汇的处理有着比较明显的差异。对于军事术语以及文化负载词的翻译,林译中采用文内注释的方式,先给出其英文释义,然后在括号内给出汉语拼音及汉字,始终以源文文本为中心。而格里菲斯译本中多用意译的翻译方法,将术语直接翻译为其对应的意义,部分消除了原文的文化特色。此外,格里菲斯将注释安排到了脚注,增加了译语读者阅读的流畅性,以译语规范为导向。以下以表格形式整理两译本中的一些例子:

(2)句法层面的比较分析。格里菲斯译本倾向于目的语规范,林戊荪译本倾向于源语规范,这造成了两个译本在句子层面的较大差异。英文中很少重复同一个结构,而在汉语中这种重复时常出现,且经常是被推崇的。为了避免重复现象,英语中往往使用代词、同义词、近义词以及替代句型等来替代前文出现过的词语和结构,而汉语则倾向于使用相同的结构来呼应前文。

例:孙子曰:凡治众如治寡,分数是也;斗众如斗寡,形名是也。

格里菲斯译本:1.Generally,management of many is the same as management of few.It is a matter of organization.

2.And to control many is the same as to control few.This is a matter of formations and signals.

林戊荪译本:There is no difference between administering many troops and few troops.It is a matter of organization,of instituting layers of control.There is no difference between commanding a large army and a small one.It is a matter of communication,of establishing an efficient system of command signals.

可以看到,原文是对偶结构,前后两句话结构相同、字数相等、意义对称。格里菲斯与林戊荪都在试图重构这一结构。但格里菲斯遵循目的语规范,“治众”与“斗众”这两个结构相同的詞在译文中为了避免重复,分别用“management of many”和“to control many”来阐释,用名词和动词不定式两个结构以避免重复。相较而言,林戊荪的译本中两部分都用动名词来阐释,做到了结构的基本一致,更贴合汉语的写作和阅读习惯。此外,“是也”在格里菲斯译本中分别用“It is”“This is”来表达而在林戊荪译本中只用“It is”也是同样的道理。

四、结语

本文依托于翻译规范理论,对格里菲斯与林戊荪译本进行了比较深入的描写性研究。预备规范在翻译活动开始之前发挥作用,制约两位译者对于文本的选择,两个译本都受到该时期翻译政策影响,有其特定的社会历史因素。格里菲斯译本产生于二战后西方开始重视东方军事思想的潮流下,而林戊荪译本则是产生于文化典籍翻译的实际需要以及20世纪90年代市场经济所带来的翻译政策的转变中。此外,在初始规范的制约下,格里菲斯译本倾向于目的语规范,注重译文的可接受性,更符合西方读者的审美和阅读习惯;林戊荪译本倾向于源语规范,注重译文的充分性,在形式和内容上更切合原文。相应地,初始规范影响了操作规范,进而影响译文中语言内容的呈现。也就是说,在初始规范和操作规范的制约下,两位译者采取了不同的翻译策略,形成了两个译本各自的文本特征,包括矩阵规范的副文本的不同以及篇章语言规范中词汇和句法的差异。图里的翻译规范理论“开辟了社会学视角进入翻译研究的先河”“既关注了宏观层面的初始规范,亦考察了微观层面的具体规范。”(王运鸿,2013:11-12)通過对译本以及来自翻译活动参与者评论的探索研究,可以了解初始规范,预备规范,操作规范对于译者行为的制约作用,更深入地探索译文文本的产生过程以及其鲜明特点。文章希望通过对中国古典作品的英译过程进行的描写性研究,对于译本的批评以及中国文学外译实践有积极作用。

参考文献:

[1]Lin Wusun.Sunzi:The Art of War Sun Bin:The Art of War[M].Beijing:Foreign Languages Press,2007.

[2]Munday,Jeremy.Introducing Translation Studies:Theories and Applications[M].London/New York:Routledge,2001.

[3]Samuel B.Griffith:The Art of War[M].New York:Oxford University Press,1963.

[4]Toury,Gideon.Descriptive Translation Studies and Beyond(Revised edition)[M].Amsterdam&Philadelphia:John Benjamins Publishing Company,2012.

[5]龚献静.二战后美国资助翻译中国文化文本的项目特点及启示[J].中国翻译,2017,38(01):42-48.

[6]李汉平.从副文本的角度分析彦琮《辩正论》的翻译问题[J].中国翻译,2021,42(05):140-146.

[7]李宁.《大中华文库》国人英译本海外接受状况调查——以《孙子兵法》为例[J].上海翻译,2015,(02):77-82.

[8]屠国元,吴莎.《孙子兵法》英译本的历时性描写研究[J].中南大学学报(社会科学版),2011,17(04):187-191.

[9]王宏印.译品双璧,译事典范——林戊荪先生典籍英译探究侧记[J].中国翻译,2011,32(06):7-11.

[10]王洪涛,王海珠.基于图里翻译规范理论的《文赋》两英译本比较研究[J].外国语文,2021,37(05):110-118.

[11]王运鸿.描写翻译研究及其后[J].中国翻译,2013,(03):5-13.

[12]郑建宁.《孙子兵法》译史钩沉[J].西北民族大学学报(哲学社会科学版),2019,(05):178-188.