场地规划与设计理论综述

李强,尚宇辰,邵丹丹,夏楚瑜

0 序言

场地规划与设计(site planning and design)是连接城市规划和建筑设计的重要环节,也是塑造物质空间环境的重要手段。在现代城市规划理论诞生前,场地规划与设计并不是一个独立的研究领域,而是被包含在相关的设计活动中。田园城市运动后,场地规划与设计逐渐从城镇规划中独立出来,并在理论层面上得到明确的概念界定与系统的论述。场地规划与设计理论自诞生以来就开始沿着三大传统路径发展:(1)以满足人类需求为主要目标的人本主义传统;(2)以保护生态环境并使人类活动适应自然过程为主要目标的景观与生态传统;(3)以合理化、标准化及场地最大效益为主要目标的科学管理传统。在不断发展的过程中,三大传统在理论思想上重合的部分越来越多,并在当代可持续发展价值观的基础上,呈现合流的趋势。

然而,西方场地规划与设计理论发展至今还没有形成统一的概念、设计程序及理论范式。究其原因,正如罗比内特(Gary O.Robinette)所说:“场地规划与设计是一个涉及社会、经济、环境及工程技术在内的多学科活动,其涉及到的每个专业领域都存在大量的文献用以解决特定学科背景下的场地规划与设计问题”[1]。因此,后人无法以更先进的文献或更深的研究深度去覆盖此前的研究内容,且难以形成专业共识。

我国城市规划法定体系中并没有场地规划与设计的概念。与场地规划与设计内容相似的“修建性详细规划”(site plan),是基于“工程技术”的视角指导场地内各项建筑和工程设施的设计和施工的方法,非法定体系之外与其相似的概念还有建筑学中的“场地设计”(site design)。修建性详细规划是在满足上位规划需求与各项指标的基础上,对场地内的建设项目进行具有“建筑设计”深度的、细致的安排,其缺陷是过于重视刚性指标的落实以及场地建设效益的最大化。而建筑学中的场地设计是依据建设项目使用功能要求、场地现状条件以及相关法律、规范进行的设计活动,缺乏“规划”视角。两者在具体实践中都存在着些许问题,包括难以准确认知并分析场地相关的社会、经济、文化、环境和历史要素特点,割裂了场地与更大区域之间的有机联系等。这样的场地安排方式具有一定的局限性,不利于场地未来的发展。自1920 年代以来,受益于前人的理论与实践经验,场地规划设计逐渐成为了一门具有成熟教学体系的课程,并在此后得到了上百年的发展,其理论思想具有一定的高度,技术方法较为完善,实践经验较为丰富。从场地规划与设计理论的发展中汲取经验,可以对我国现行城市规划体系进行有效补充。本文在对近现代场地规划与设计理论发展历程与演变进行系统回顾的基础上,提出场地规划与设计理论发展至今存在的问题,并尝试将场地规划与设计作为城市规划中的一个重要体系提出,为新时代下的场地规划与设计理论范式构建提供支持。

1 场地规划与设计理论的三大传统

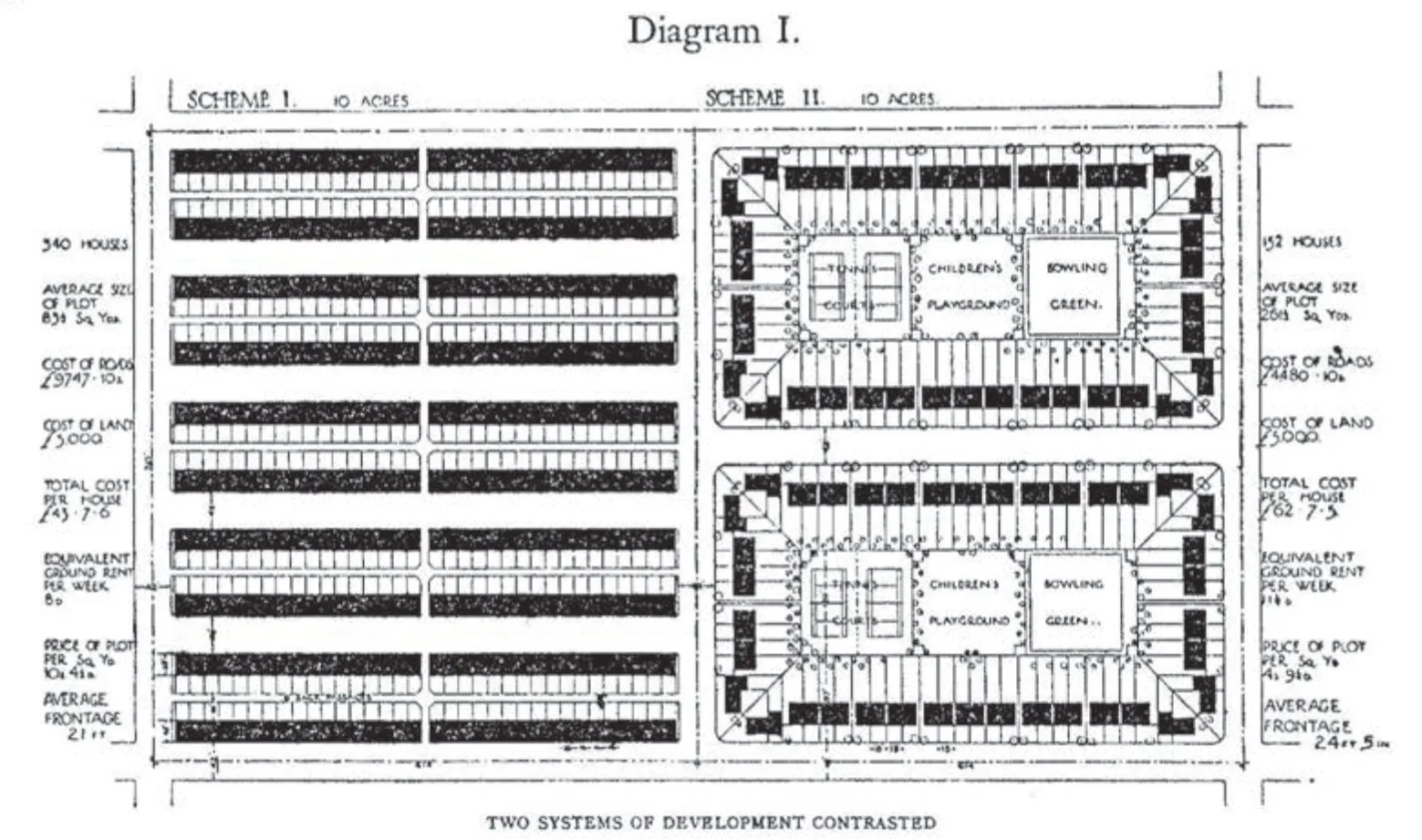

1.1 场地规划与设计的人本主义传统

自19 世纪末的“田园城市运动”(Garden City Movement)以来,城市规划师开始以健康、便利、美丽为目标进行城镇布局及场地规划与设计,并关注于城镇与乡村、住宅与花园的结合[2]。昂温(Raymond Unwin)根植于花园城市理念,将城市规划的研究视角从宏观的城镇布局规划拓展到了微观的场地规划与设计。昂温认为场地规划与城镇规划之间是没有分界线的,城镇规划的原则同样也适用于场地规划,但两者之间仍存在着相当大的区别。城镇规划会优先考虑城镇总体的便利性与主要道路的布置,与之不同,场地规划首要考虑的是建筑物布局与效果最佳的场地开发模式[3]。昂温的场地规划原则主要强调:(1)创造美丽的环境;(2)从场地内的给定元素、背景和居民需求中得到经验;(3)对场地进行彻底的研究,并回应每块场地的独特需求[4]。在具体实践中,昂温主张采取低密度的场地规划模式,通过节省道路建设成本来抵消由低密度开发导致的额外土地成本,并将释放出的大量开放空间用于创造理想的人居环境(图1)[2]。这种人本主义的场地规划思想对后来著名的“邻里单位”(neighborhood unit)理论产生了深刻影响。

1 过度拥挤与低密度两种场地开发模式对比,引自参考文献[2]

20 世纪初,人们从以往几十年的规划实践经验中逐步意识到,只有通过对每块场地的道路、建筑物和开放空间进行前瞻性的操作与合理的安排,才能获得最佳的场地开发效果。罗宾逊(Charles Mulford Robinson)撰写了美国第一本关于场地规划的教科书,并在书中总结了自伊利诺斯州河滨小镇住区规划以来近半个世纪的场地规划与设计实践经验与知识。他继承了昂温的规划理念,并认为在满足了合理的卫生、建筑和火灾防范要求后,场地规划首要考虑的应该是居民的便利、乐趣以及场地开发建设中的经济合理性。作为开创性著作,这本书传达了场地设计的最佳实践,并作为当时美国规划新街道、地块、公园和中心的指南[5]。1920 年代后,场地规划理论与实践得到了长足的发展。汤普森(F.LongstrethThompson)在《场地规划实践》(Site Planning in Practice)一书中详述了场地地形问题、街道类型与规模、住宅区形式与美学以及场地基础设施等方面的内容。他将住区场地作为主要研究对象,并首次提出将住房开发作为城市规划和城市发展综合政策中不可分割的组成部分进行详细研究。汤普森认为场地规划是“对城镇一小部分区域进行适宜安排的过程”,在实践中不能轻易的从自然环境中剥离出来并接受基于技术效率的、纯粹的科学分析,而应该在哲学和社会学层面进行更多的思考,成为提供公民理想的一种手段。城镇规划师的职责就是在实际考虑的限制范围内,尽可能的对居民的需求、愿景进行指导和解释,并为居民提供物质上的舒适与便利[6]。亚当斯(Thomas Adams)也有着丰富的花园城市运动经验。他在《居住区设计》(The Design of Residential Areas)一书中提出了“家庭邻里”(home neighbourhood)的概念,并认为住区场地不应该被视为一个孤立的“单元”,而应作为城镇的组成部分去研究。亚当斯认为对住区进行场地规划是提升人类福祉的一种手段,应当尊重场地功能、自然条件、社会福利及真实的经济情况[7]。在1930 年代后,以罗宾逊教授和亚当斯教授的两本经典著作为教科书,场地规划与设计成为了美国大多数大学建筑与规划学科的必修课程之一[8]。

1960 年代以来,凯文·林奇(Kevin Lynch)总结前人的实践经验以及在麻省理工学院(MIT)任教以来收集的场地规划与设计相关资料,撰写了第一版《场地规划》(Site Planning),并在此后不断进行修订。林奇把场地规划定义为“安排外部物质环境以支持人类行为的艺术”。他肯定了昂温对于场地规划不能大规模、批量化进行的观点,并认为每块场地都具有独特性,预设的、标准化的清单不能满足场地需求。同时,林奇也拓展了前人对场地内涵的定义,认为一块场地不仅仅是建筑物和街道的集合,而是一个包含构筑物、地表、空间、生物、气候和各种详细资料的系统。作为前人实践与方法的补充,他在书中不仅详细描述了住区场地规划与设计方法,同时也描述了包括公共机构、公用设施、工业区、商业区等场地的规划与设计准则及使用规则[9]。

自1980 年代以来,场地规划领域发生了快速变化,可持续性的相关内容变得愈发重要。规划师们开始清晰地认识到,场地规划与设计不仅应该借鉴长久以来在物质环境规划层面的知识体系与实践经验,还应当深深根植于当代的价值观和行为模式[8]。怀特(Edward T.White)把场地视为一组非常活跃的网络,建筑物、使用者和场地环境以复杂的关系交织在一起。规划师不仅有必要了解这3 个部分各自的构成特征,还应该从区位、邻里环境、区划管控、权属特征、自然特征、人造特征、人文特征、气候特征、交通流线、公用事业等方面的信息中,了解它们是如何对自身和彼此造成影响的[10]。第三版的《场地规划》由林奇和哈克(Gary Hack)共同完成。他们在传统人本主义思想的基础上,将场地规划的目标描述为“在道德和美学层面,打造一个能够改善日常生活的场所,解放身处其中的居民并赋予他们一种场所感”。林奇和哈克认为场地规划是一个循环的线性过程,规划师需要在场地规划过程的每个阶段中确定客户利益、场地可变因素以及潜在使用者需求等关键信息,从而系统地分析与指导场地规划。同时,他们也试图扩大场地规划师的知识范围,使其超出场地的物质层面,包括场地经济状况、场地建设组织工作以及场地规划的公众参与等[11]。盖尔(Jan Gehl)、马库斯(Cooper Marcus)和萨尔基西安(Wendy Sarkissian)也提供了一套基于客观评估和调查结果来探究场地空间如何在动态的社会与环境设计背景下为人们服务的方法论[12-13]。哈克延续了林奇的场地规划与设计传统,并在此基础上强调了可持续性、文化态度和新兴技术在场地规划与设计中的重要性。他进一步延伸了场地的内涵,并认为其是自然系统的一部分、一件经济商品、社区中的一个方面,是人工道路和基础设施的延伸,更是一块服务于居住者的领土。他在书中以案例分析的方式,分别从场地规划的价值观和愿景、场地分析技术、场地规划过程、场地基础设施及场地开发标准5 个方面对30 多年来场地规划实践的快速变化予以回应[8]。

1.2 场地规划与设计的景观与生态学传统

奥姆斯特德(Frederick Law Olmsted)在1858 年定义了“景观设计师”(landscape architect)一词,此后直到19 世纪末,景观设计师参与了美国各地的场地规划与设计实践[14]。奥姆斯特德认为景观设计师是一个关注环境质量,并能够规划城乡开发细节的职业[15]。这一时期景观设计师大多以保护和增强环境的视觉属性作为场地规划与设计的主要任务之一。然而,正如西蒙斯(John O.Simonds)所说:“所有的规划都应该满足、但不能仅限于满足人的生理本能,还需满足作为一个完整的人的、更广泛的需要”[16]。

20 世纪后,土地过度开发引起了一系列环境问题,人类的生态意识开始觉醒。利奥波特(Aldo Leopold)批判了此前传统的、以经济为基础的人地关系。他提出的土地伦理(land ethic)重塑了这一关系,并把人类和土地上的土壤、水、植物、动物等视为具有平等地位的生物共同体(biotic community):“当一切事物趋向于保护生物共同体的完整、稳定和美丽时,它就是正确的”[17]。此后,卡逊(Rachel Carson)在《寂静的春天》(Silent Spring)一书中也生动地展示了人类活动对环境的影响[18]。这激发了人们的环境意识,并促进了包括场地规划在内的各个领域环境运动的开展。

在1960 年代后,对环境问题的关注和生态价值观的塑造,引导人们形成了一种从以消费主义和开发为主的社会,转变为更加重视可持续性的未来社会的共识[19]。这种可持续发展观念也延伸到了场地规划与设计领域。麦克哈格(Ian McHarg)较早地提出采用生态调查的方法进行场地分析。他把自然视为一个拥有固定价值的过程,也是一个相互作用的系统,该系统任何部分的变化都会影响到整体的功能。基于此,麦克哈格将场地视为一个包含气候、地质、地貌、水文、土壤、植被、野生生物等自然要素的整体,并通过分析多种自然要素叠加对场地的影响,确定场地适宜的土地利用形式[20]。这种观点将场地规划与设计由最初为了满足人类生理尺度需求而注重环境视觉属性的形式主义转向注重自然过程的生态主义,并对后来学者的基本观念与认知形成产生了重大影响。例如,莱尔(John Lyle)提出了场地形态的塑造应该是向场地使用者揭示和交流自然过程的表现[21]。加拉托维茨(Susan Galatowitsch)也认为,使自然过程可见不应该以人为设计手法为主,而应该在场地中诚实地揭示生态现象(ecological phenomena)[22]。

自麦克哈格的开创性著作之后,部分学者在其基础上,对景观与生态学传统的场地规划与设计理论方法进行了补充。这解决了麦克哈格理念中存在的一些唯环境论、唯技术论,以及在场地分析与生态调查中只针对于垂直层面的自然生态演化过程,而忽视了水平、动态的自然循环过程的问题。1980 年代,以福尔曼(Richard T.T.Forman)为代表的学者将研究空间结构的景观设计学与研究能量流、物质流的生态学进行融合,形成了景观生态学[23]。在此基础上,更多学者开始以区域生态系统作为场地分析的视角,并将垂直层面的自然演化过程、水平层面的动态自然循环过程以及场地自然与人文特征的交互过程作为规划分析与决策的重要信息,这弥补了麦克哈格方法论的缺陷。斯本(Anne Whiston Spirn)提出将所有生物体、结构体和过程视为相互作用的整体:“能量和物质在生态系统中循环流动,将空气、土地、水和生物连接在一个巨大的网络中,彼此相互联系。”[24]斯本认为设计应该结合场地的“深层结构”(deep structure)和“深层肌理”(deep context),前者表示基本的自然过程,后者可以被认为是自然过程和场地文化交织形成的空间特征。她强调人类发展应该融入自然过程,而场地规划与设计可以在自然与文化相互交织过程的基础上,使具有独特空间特征的“自然过程及其循环”更加形象化[25-26]。斯坦纳(Frederick Steiner)继承并突破了麦克哈格的范式,他将生物物理和社会文化过程作为场地分析框架的同时,更加注重人文社会要素与生物物理环境要素的结合。这将麦克哈格的规划需要被生物物理过程制约的观点,改造为规划是主动衔接生物物理过程的手段的观点[27]。马什(William Moulton Marston)认为场地是经过各种过程和系统的作用而形成的景观的一部分。规划师需要在比场地更大的范围内进行环境分析,包括一定时间内区域土地与景观的变化;环境空间与生物的相互作用;营养流、水循环、生物运动等水平流的景观过程等[28]。莱尔致力于场地层面的环境再生设计(regenerative design)。他认为光合作用、水的流动、生物生长、废物降解等看似没有联系的自然过程具有共通性和协同效应。他的核心观念是让自然做功,通过塑造场地环境形态、整合并优化场地功能,达到显化自然作用、引导功能流的目的[21]。此外,同时期还出现了以低影响开发场地设计(low impact development site design)为代表的以具体的某一生态过程(水循环)为分析框架的场地规划与设计方法,也在具体实践中得到了广泛的普及[29]。许多场地规划、设计与分析的理论方法跟上述观点相似,笔者在此就不一一赘述。

20 世纪末21 世纪初后,景观与生态学传统的场地规划与设计相关研究开始明确以可持续性为目标,试图超越单一的、以环境为导向的理论范式,转向以环境为主导、整合多层级需求的范式,包括满足社会需求、经济需求、文化需求、生态需求以及人类个体需求等。鲁宾斯坦(Harvey M.Rubenstein)提出了一份详细清单作为指导场地规划过程的基础。与林奇的观点不同,他认为一份详细清单可以提供有效的组织方法,为此后的场地开发建立指导方针。这份清单的研究内容主要集中在自然、文化和场地的美学特征等3 个方面[30]。安妮(Beer Anne)提出了可持续场地规划的四大原则:(1)满足环境可持续性的基本要求,这意味着在场地规划中首先要考虑保留肥沃的土壤、提供干净的水源与洁净的空气并建设适宜的庇护所;(2)提供人类福祉,规划者需要在地方环境、经济和社会特征的约束下,以更广泛的视角思考如何维护或创造能够维持人类福祉的环境;(3)满足文化多样性,在提供支撑人类生存的可持续性环境的同时,应该营造多样化的人类栖息地,以此减少未来会发生的问题及社会成本;(4)关注地球上的不可再生资源。当涉及到土壤、矿物及某些特定生境等不可再生资源时,应当谨慎的进行场地开发。安妮认为场地规划的重点是保护自然环境、满足人类对自然环境的需求并指导人们对过去场地开发导致的生态环境损害进行修复,但这并不意味着场地规划是一个“阻碍开发”或“减缓开发”的过程。任何对环境因素的考虑也都涉及到经济和社会问题,未能适当考虑自然环境的场地规划可能会造成个人和社会的经济损失[15]。拉斯(Thomas Russ)扩展了可持续场地规划与设计的内容,包括应对人口老龄化、水资源保护以及气候变化和能源问题等等。他认为可持续场地规划必须考虑开发行为对本地生态系统及全球生态系统在当下或未来的影响。他通过构建绿色场地规划和设计指南,致力于解决社会、经济、生态层面的可持续性问题[31]。拉格罗(James A.LaGro)将场地规划描述为“一项旨在确保以功能高效、美观和环境可持续的方式利用土地的多阶段活动”。他制定了可持续性场地规划与设计的总体框架,并提出可持续场地规划的三大基本原则:设计结合自然、设计结合文化、为人类设计场所。拉格罗的场地分析清单也涉及了重要的物质属性(土壤、地形、水文、地质、气候等)、生物属性(植被、野生动物等)及社会文化属性(土地使用、法律、历史、公用事业等)等方面的内容[32-33]。施瓦布(Kristin Schwab)认为场地是更大的土地综合体中的一部分,场地规划与设计则拥有吸引并推动积极影响进入场地的能力。他提供了景观设计的可持续设计框架和标准,旨在通过场地规划加强或修复场地与区域环境的联系,揭示与表达区域价值和个性,具体理念为:(1)保持联结性,包括场地与周边环境的联结、文化系统与自然系统的联结、景观生命的时间联结;(2)明确规划的意义,定义明确的场所感,并使场地使用者参与到景观过程中去;(3)明确规划的目标,将场地中的景观视为空间和生活的媒介而不是背景,实现基于土地文化和生态的规划目标;(4)保证效率,在实施和维护中投入较少资源的基础上,创造最大的经济、社会效益,并满足多元的土地用途;(5)管理工作,以场地利益相关者为主体进行参与式与协作式的场地规划与设计,唤醒场地使用者的长期责任感。[34]

1.3 场地规划与设计的科学管理传统

在1920 年代初之前,昂温基于花园城市运动的实践代表了场地规划与设计的正统。1920 年代末,国际现代建筑协会(CIAM)第三次会议在布鲁塞尔(Brussels)以“基于理性的场地规划方法”(rational methods of site planning)为主题召开,从表面上看,正统的观点开始朝截然不同的方向发展[4]。在大会的场地规划方案展示中,出现了以格罗皮乌斯(Walter Gropius)的达默斯托克住区和恩斯特·梅(Ernst May)的韦斯特豪森住区为代表的典型泽伦堡(Zeilenbau)布局方案(图2),即行列式布局的雏形。在这次展示中,所有住区场地规划与设计方案都以这种标准化、科学的布局方式呈现[35]。这与此前受花园城市理念影响的典型住区布局方案截然不同,但同样提供了大量的开放空间、花园、树木,并以低成本、标准化的模式满足了每个人在获取开放空间、绿地、阳光上的平等。格罗皮乌斯在CIAM 第三次会议的总结中,称其为“最经济的、对社会最有益的场地规划方法”。

这种场地规划与设计模式的转变并非空穴来风。早在20 世纪初著名管理学家、经济学家泰勒(Frederick Winslow Taylor)在《科学管理原则》(Principles of Scientific Management)一书中就首次提出了科学管理(scientific management)一词,并认为最有效的生产方法来自于合理化(rationalisation)和标准化(standardisation)[36]。勒·柯布西耶(Le Corbusier)等建筑师在CIAM 第一次大会上对建筑的本质及建筑师职责进行了探讨,并在《拉萨拉兹宣言》(La Sarraz Declaration)中提出了将合理化和标准化直接作用于现代建筑和建筑行业的工作方法,这开启了科学管理场地规划与设计传统的序幕。不仅运用于住区场地,这种基于最大生产效率的科学系统理论其实更多的被运用于工业建筑场地规划中,其主要内容是对场地内包括人、物料、设备、能源、信息等在内的集成系统进行设计和布局。早期最具有代表性的实践有美国密歇根高地公园福特工厂、红河区福特工厂等。

科学管理的系统理论与思想不仅在欧美国家盛行,同样也传入了社会主义国家苏联,并在1920 年代后的几次“五年计划”中对苏联工业发展起到了至关重要的作用。苏联工程师兹斯曼诺维奇和卓洛突金基于科学管理思想撰写了《工业场地总平面设计》一书,并在书中详细介绍了包括工业企业总平面布置、竖向布置、管线综合布置及铁路、道路运输等方面的设计原则。其主要设计内容与目标包括:(1)确保生产流线以及人、物、机在空间上的连贯性;(2)确认建、构筑物的大致尺寸与层高;(3)考虑与周边区域规划进行协调;第四、确定运输与工程技术管线的准确位置以及场地的竖向标高;第五、确定场地的美化设计。他们把这类场地规划与设计称为“总平面设计的科学”,是研究“互相协调的一系列问题的实际学问”[37]。这是苏联最早的对工业场地总平面设计理论进行系统介绍的书籍。此后,苏联专家对我国进行了工业建设援助,并以这本书作为教科书,将工业场地总平面设计理论传入了中国。此后的几十年里,“工业场地总平面设计”被我国专业相关人员称之为“总图运输设计”,并在我国工业发展中起到了至关重要的作用[38]。

然而,苏联的这套工业场地规划与设计方法受限于冷战的时代背景,无法与国际上先进、科学的理论方法接轨,导致其存在偏定性分析、唯经验论等问题[38]。1950 年代后,欧美学者开始提出基于系统论、运筹学的工业场地规划与设计方法,他们将其称之为设施规划(facility planning)。美国著名的“工业设施系统规划之父”缪瑟(Richard Muther)在《实用工厂布置》(Practical Plant Layout)一书中首次全面、系统地描述了工业场地总平面布置的原则和方法[39]。1960、1970 年代后,缪瑟(1961)在《系统布置设计》(Systematic Layout Planning,简称SLP)中提供了一套通用的场地布局规划方法和特定的、可供遵循的规划程序,这深化了他的工业场地布局规划思想。他在书中提出了场地布局规划的目标,包括:(1)尽量减少物料搬运,特别是运输的距离和时间;(2)根据需要的变化保持安排和操作的灵活性;(3)促进在制品的高流动率——保持其运转;(4)控制设备投资;(5)节约利用建筑面积;(6)促进劳动力的效率;(7)为员工提供安全、舒适和方便的环境。SLP 的场地分析方法主要采用了量化作业单位的方式,根据作业单位关系的密级来判断部门间的关联程度,形成空间关系表和关系图,最终用于指导场地总平面布置[40]。同一时期,还有一些相关领域专家进行了工业场地布局规划的研究。爱伯尔(James M.Apple)认为工业场地布局及设施规划的本质是对物质设施(设备、土地、建筑物、公用事业)的平面布置或安排,主要用于优化职工、物流、信息流以及有效、经济、安全地实现企业、事业目标的措施之间的相互关系[41]。汤普金斯和怀特(James A.Tompkins &John A.White)提出设施规划就是对有形的固定资产进行最合理安排的过程,也是为实现企业运营目标提供支持所做出的决定。它能使得各种资源以最高效率组合成为产品或服务[42]。同时,也有学者提出,这种基于科学管理及最大功能效率的场地规划理论方法不但能运用于工厂,也可应用于居民区、医院、机场、商业中心及其他各类场地的布局规划中。这一时期,科学管理的场地规划与设计传统开始结合定性分析与定量分析,并在系统论、运筹学、物流学等科学方法的基础上,走向了更加系统化、科学化的道路[38]。

1980 年代后,在可持续发展的时代背景下,科学管理传统的场地规划与设计也开始引入可持续性内容作为补充。在工业建筑场地规划领域,学者开始研究工业系统与自然生态系统的联系以及工业建筑场地规划与设计的生态化改革。福布什和加洛什(Frosch,Robert A.&Nicholas E.Gallopoulos)首次提出了工业生态学的概念[43]。此后众多学者开始在工业生态学领域对原料与能量流动、物质的减量化和脱碳、生命周期评价、为环境设计以及生态工业园建设等方面进行了开拓性的研究[44]。其中,生态工业园(ecoindustrial-parks)不但是工业生态学的核心,也是工业建筑场地设计与环境可持续设计的结合。此后,洛(Ernest Lowe)、卡尔(Audra J.Potts Carr)等人基于工业共生关系,提供了生态工业园场地规划与设计方案,包括单个场地设计、园区结构规划、工业设施布局以及共享配套服务等方面的内容,并注重于将单个生态工业园场地与包括自然系统、能源系统及本地社区集成系统在内的工业生态系统进行联系。这种方法致力于通过场地规划与设计、场地管理综合措施、场地政策等综合的方式,实现工业场地的生态化改革[45-46]。此外,还有学者关注于将基于功能效率的场地规划与设计理念与可持续的生态过程进行结合。德·基亚拉(Joseph De Chiara)在《场地规划的省时标准》(Time-saver Standards for Site Planning)一书提出了以节省时间为目标的、基于最大效率的标准化场地规划与设计的方法与技术手段。他强调了场地规划与设计的关键是在自然循环设计和施工技术上提高功能效率。这种方法本质上是提供一种同时满足环境可持续与功能效率最大化的场地规划与设计标准化技术手段与方法[47]。

2 结论与展望

2.1 重要结论

笔者对自19 世纪末以来的三大场地规划与设计理论传统的发展历程及其演变进行综述,总结了以下5 点重要结论:

(1)场地的内涵逐渐被拓展

场地规划与设计的发展过程也是学者对场地内涵的再认知过程。早期将场地简单理解为是城镇的一小部分区域,是城市道路分割所形成的空间,是建、构筑物与街道的集合。在融入生态主义思想后,场地内涵在物质环境层面得到了扩充,被认为是包含建构筑物、地表、空间、气候、地质、地貌、水文、土壤、动植物以及一切场地内部详尽资料的系统和整体。从宏观区域视角,场地被认为是更大土地综合体的一部分,是构成社区的基本空间单元,是构成宏观生态系统的最小单元,即微生态系统(microecosystems)[48],是经过各类自然过程及系统作用而形成的景观的一部分。后来,场地进一步被抽象为一张由使用者、建构筑物、场地背景等多要素交织在一起的活跃网络。现今,场地内涵更加综合,它既是自然系统的一部分,也是一件商品,既是社区的组成部分,也是社会公用事业的延伸,更是必须服务于使用者的领域。由此可见,学者们对场地的认知从最初由不同物质要素组成的空间,拓展到了实现社会、经济、文化、生态等多元目标的空间载体以及多种要素交织在一起的完整、复杂的功能系统[49]。

(2)场地规划与设计的概念逐渐明确

在场地规划与设计从城镇规划体系中剥离出来的最初阶段,相关研究者简单将其定义为“对城镇一小部分区域的安排”[6]。显然,在这一时期,人们还没有完全意识到场地规划与设计作为一项独立研究领域所发挥的作用,只是笼统的将其视为城镇规划的细节补充。此后几十年里,三大传统在场地规划与设计的概念性认知中各持己见。人本主义学者总结其为“安排外部物理环境以支持人类行为的艺术”[9];功能主义学者则认为其是“最大化场地效益的安排过程”[4];生态主义学者称其为“满足场地环境可持续性的手段”[15]。近些年,随着三大传统理论思想的互补嵌入,场地规划与设计在分析过程中开始强调场地的物质属性、生物属性、社会文化属性等多方面内容,成为了一项以功能高效、美观及环境可持续的方式利用土地的多阶段活动[32]。

(3)场地规划与设计的目标发生了转变

不同的场地规划与设计传统,其目标存在差异。最初场地规划与设计以满足人类道德层面和物质层面的需求为目标,例如,增强场地空间的视觉属性,实现建设的经济合理性,创造理想的人居环境,塑造适应人类活动的场地物质空间形态等。后来基于哲学和社会学的视角,满足“公民理想”成为了场地规划与设计的重要目标,包括以规划设计的手段解决本地主义、种族主义以及性别歧视等社会问题。在现代主义和功能主义的影响下,场地规划与设计开始强调科学化、标准化以及实现场地与建筑的最大功能效率。生态中心主义的观点认为,场地规划与设计应该以保护环境为首要目标,注重在场地尺度上保留并揭示自然过程,并使人类活动适应自然过程。后来,基于可持续发展的当代价值观,场地规划与设计的目标开始被整合并拓展为包括社会、经济、环境、文化、技术、美学等多方面的综合性目标。具体包括:探索如何以功能高效、形式美观、环境可持续的方式利用土地;加强或修复场地与区域社会、经济、文化、生态等背景的联系,并以此为基础揭示和表达区域价值与个性;使场地在动态的社会与环境设计背景下为人们服务等。

(4)场地规划与设计的分析范式发生了转变

最初场地规划与设计强调对街道、地块、公园、中心、住区、工业区、公用设施等各类型场地内部的物质空间进行规划设计,是一个将房屋、工程设施、开放空间、自然物质等要素在一起分析的综合概念。后来,在景观生态学、工业生态学、物流学等学科的发展基础上,场地规划与设计的分析范式开始以更大的视角对场地及周边区域层面的人流、物流、信息流进行合理地衔接与安排,并对营养流、碳循环、水循环、生物运动等物质循环和能量流动过程进行场地层面的有效组织和利用。再后来,场地规划与设计开始关注场地空间、人类活动与场地背景等在内的一系列交织在一起的复杂系统的内在耦合关系,并通过对其进行统筹分析与合理安排,促进场地的最佳发展。

(5)场地规划与设计的相关实践活动得到了发展

场地规划与设计实践在一开始注重于在住区规划、工厂规划、公园规划等领域,吸取前人的经验、理念以及技术手段,加以总结创新,形成固定的空间结果。后来,场地规划与设计开始基于时代背景与当代人类行为模式,在具体实践中关注于超越物质空间设计层面的内容,包括场地未来发展的政策形成、场地的经营管理过程和财务目标、场地的建设组织工作以及场地规划与设计中的公众参与组织工作等。

2.2 发展展望

通过上文总结可以发现,自场地规划与设计理论诞生以来,就开始沿着人本主义、景观与生态学及科学管理三大传统路径发展,并在可持续发展的当代价值观影响下,最终呈现合流的趋势。然而,基于当代可持续发展理念的场地规划与设计理论还是面临着规划目标过于繁琐、难以落实等问题。例如,在为切萨皮克湾(Chesapeake Bay)项目召开的圆桌会议中,21 个不同的利益相关部门就住区街道与停车场、地块开发与自然区域保护3 个部分内容的22 个模型开发原则与目标达成了一致[50]。斯坦纳(Frederick Steiner)、皮亚夫卡(K.David Pijawka)等人的可持续场地设计清单中也设定了包括创造新的永久工作机会、建筑与空间相协调、提供教育机会、减少不公正性等34 个来自不同领域的目标[51]。相较于早期理论,近些年来的场地规划与设计理论范式大多强调实现社会、经济、文化、生态等多领域的综合性目标,这些经典的规划目标与设计手法也在不同国家、地区的场地规划与设计实践中被广泛应用。但是发展至今的经验提醒我们,场地是具有独特性的,不同区位的场地具有不同的自然禀赋与人文特征,因此,任何的场地规划与设计理论都不具有普适性的指导意义,场地规划与设计的实践也并不是一个可以完全使用标准化清单进行量化的过程。尽管规划师们尝试以多学科、多领域的全面视角去探索最佳的场地规划与设计模式,但还是会因为个体的知识结构缺陷及场地的地域性差异而导致预先设定的目标无法有效落实。

于是,笔者认为,新时代的场地规划与设计应当在整合人本主义、景观与生态学及科学管理这三大理论传统的基础上,摒弃繁琐的规划目标,回归到人地关系的最古老体系框架中,形成具有一定高度的、统一的理论范式。这与我国古代儒家的“天人合一”思想,以及1970 年代以来中外学者提出的地球表层系统理论(The Earth Surface System)[52]、社会—经济—自然复合生态系统理论[53]、人与自然耦合系统理论(Coupled Human and Natural Systems)[54]等观点是相似的,其核心要义是明确人类和自然环境之间相互依存、相互制约的关系,并在此基础上寻求场地最佳发展模式。国际自然与自然资源保护联盟(IUCN)在2016年首次提出“基于自然的解决方案”(Nature Based Solution,简称NbS),并将其定义为:“保护、可持续管理和恢复自然及被改变的生态系统的行动,能有效并适应性地应对社会挑战,同时提供人类福祉和生物多样性效益。”[55]场地规划与设计在未来可以成为NbS 在微观场地层面的有力抓手。随着时代发展,场地规划与设计理论及相关技术方法可以逐渐发展为一套成熟的工具包与运作机制,突破传统的人类中心主义、生态中心主义及功能主义范式,在场地这个最基本的空间单元内,以规划设计为主要手段,保障本地生态系统正常运转,并更有效率地提供人类福祉,最终实现人文系统与自然环境系统在场地内的动态平衡。