城中村启蒙与塑料袋美学※

——如何理解仁科的《通俗小说》?

林 峥

内容提要:随着中国改革开放和城市化进程的不断深入,城市边缘群体的创作成了一个特殊的文化现象,五条人的出现是对这一脉络的丰富与超越。其艺术表现提炼了一种源自珠三角城中村的“塑料袋美学”,有别于中产阶级作者自上而下、自外而内的视角,亦突破了打工文学、底层书写的限度,在城市与乡村的审美取向间往来流动,从而跨越阶层、地域、文化的差异获得广泛共鸣。五条人是广东城市文化的产物,其走红也折射了复杂的社会情感结构,从而成为一种时代症候式的文化现象。

一 通俗小说?

在中国乐坛上,一支源自广东海丰的乐队——五条人值得关注,他们深受广州城中村文化和珠三角小县城的风物人情的滋养,其音乐本身带有强烈的文学性。1“五条人”的核心成员由两位主唱仁科和茂涛构成。近期,主唱仁科出版了短篇小说集《通俗小说》。《通俗小说》作为一个音乐人的首次跨界尝试,会对读者或批评家习以为常的阅读趣味构成某种挑战。它的出现,同时质疑了“通俗”与“小说”两个概念。

在中国的文学传统中,小说缘起于“稗官野史”,统归俗文学。一个多世纪前,仁科的广东老乡梁启超在宏文《论小说与群治之关系》中,将小说擢拔至文学之最上乘,强调小说对读者有“熏、浸、刺、提”四力,与革新政治、道德、宗教、风俗、学术皆有莫大之关系,乃至“欲新一国之民,不可不先新一国之小说”2梁启超:《论小说与群治之关系》,《饮冰室合集·文集之十》,中华书局1989年版,第6~10页。。继起的新文化运动主将如胡适、陈独秀、鲁迅等进一步将以小说为首的新文学提升到建设新文化和新道德、改造国民性的高度,与之相对立的,除了作为批判对象的旧文学外,也建构了新文学与俗文学的分野以及价值上的高下之判。一百余年来,小说委实与中国的历史、政治、社会、文化息息相关,而在21世纪的今天,《通俗小说》反其道而行之,将小说放逐至最底层,从形式到内容,似乎都在重新定义小说的价值与意义。

《通俗小说》带着五条人或曰仁科强烈的个人色彩。它首先缴械投降,标题即带着七分戏谑,三分诚恳,自我招认(抑或是标榜)为“通俗小说”。书籍装帧采用110mm×185mm的小开本,这是仁科选择的尺寸,有意打造轻薄甚至廉价的质地和可随身携带的“口袋书”。随书附赠一卷厕纸,外层的塑料包装是《通俗小说》编辑里所与仁科关于创作的对谈,内里的手纸则印有八段摘自书中不同篇章的试读段落(见图一)。同时,它也是真正可以使用的厕纸,一种带有反讽意味的自我指涉——我就是厕所读物——令人联想到书中借人物之口对一位业余爱好者作品的辛辣批评:“太可怜了,写成这样,如同嚼过了一辈子的口香糖,浪费生命,如果说狗屎存在的意义是因为狗的胃曾消化过肉,那么这些文学的屎,本身就是吃屎消化得来的。”对话者不同意,“她认为这是作者真诚、真实的表达,是值得尊重的”3仁科:《通俗小说》,四川文艺出版社2022年版,第168页。。这是仁科以其特有的幽默和狡黠,对于元批评的预设和辩白。甚至连封底煞有介事的推荐语都系子虚乌有,以一种五条人惯用的“山寨”方式——如“捷克文学评论家卡夫勒”戏仿作家卡夫卡——并在最末才以一行不易察觉的小字揭晓“以上推荐人和推荐语纯属虚构”。

图一 《通俗小说》纸卷

在内容上,《通俗小说》也“名副其实”。整本书仿造了一种地摊文学加《故事会》的质感,这灵感实际上源自仁科自身的生活经历。中专辍学后,18岁的仁科于2004年来到广州城中村,以卖盗版书为生。而《故事会》则是其年少时在文化资源贫瘠的海丰县城嗜好的读物,五条人对于这本一度风靡1990年代、带有城乡接合部猎奇趣味的期刊情有独钟,曾将专辑打造为一本“山寨”《故事会》,从封面到歌词本、从形式到内质,皆戏拟《故事会》(见图二)。《通俗小说》的情节带着一点《故事会》的猎奇感,叙述都市底层人的喜怒哀乐、爱恨情仇,日常生活中的不平常。发廊妹、啤酒妹、超市小妹、文身师、打工仔、古惑仔、送外卖的、派传单的、走鬼、骗子、底层嫖客与妓女、流浪歌手、流水线上的工人……不徐不疾地铺陈开一幅城中村百景图。

图二 五条人《故事会》专辑

但令人困惑的是,《通俗小说》的叙述本身又是消解故事、消解技巧的。仁科并非一个合格的“讲故事的人”,《通俗小说》给人的阅读体验有某种带摩擦力的颗粒感,缺乏真正的“通俗小说”所应拥有的跌宕起伏的情节、扣人心弦的张力,许多叙事是反高潮的,有时候甚至说不好一个故事。但这种说不好故事,似乎又有别于先锋小说家有意试炼的叙事技巧。小说本身亦消解意义,更毋论“熏、浸、刺、提”之使命担当。因此,在这一意义上,《通俗小说》既是反“通俗”的,又是反“小说”的。正如一位读者忿忿地在豆瓣上写下的点评:这本书既不通俗,也不小说。确实如此么?

实际上,若对仁科的文学积累有所了解,这个问题就变得更意味深长了。仁科未曾受过高等教育,是广州城中村独特的文化哺育了他。广州的城中村有别于一般城乡接合部,大多置身寸土寸金的市中心,仁科初到广州时落脚的石牌村就是广州最大的城中村,位于最繁华的商业区,毗邻暨南大学、华南师大等高等学府,以及博尔赫斯等书店和岗顶打口碟市场,这些都供给了仁科丰沛的知识养分。博尔赫斯是广州最好的独立书店,店主陈侗为广州美术学院教授,同时也是一位知名的独立出版人,多年来致力于将法国新小说等外国先锋文学及理论引入中国,策划了“实验艺术丛书”“午夜文丛”等系列的出版。仁科曾长期租住于博尔赫斯书店的后院,阅读视野深受陈侗以及其他有南方系、广美等背景的文化人影响。我为撰写此书评,特请仁科开列一份影响其创作的书目给我,仁科的书单蔚为大观:阿兰·罗伯-格里耶(Alain Robbe-Grillet)、塞缪尔·贝克特(Samuel Beckett)、让·艾什诺兹(Jean Echenoz)、查尔斯·布考斯基(Charles Bukowski)、杰克·凯鲁亚克(Jack Kerouac)、亨利·米勒(Henry Miller)、让·热内(Jean Genet)等作家赫然在列。当然,受其影响,并不一定意味着能完全落实——在气质上,我认为《通俗小说》最接近布考斯基的短篇小说集《苦水音乐》,其作品多描写美国社会边缘人的生活,故事短小精悍,笔触洗练而余韵无穷,被誉为“贫民窟的桂冠诗人”,也是仁科钟爱的音乐人汤姆·威兹(Tom Waits)最喜欢的作家。从这份书目,按图索骥,我们可以捕捉到某种共通的趣味,某些重新理解《通俗小说》的线索。

仁科在对我谈及阿兰·罗伯-格里耶的时候,提到最令他印象深刻的不是某部小说,而是《为了一种新小说》中的文学观念,虽然并未作具体说明。格里耶在这部文论集中阐释了其“新小说”的理念,挑战以巴尔扎克为代表的传统小说,消解人物、故事乃至意义。譬如关于小说的故事性,格里耶谈到传统小说之根本在于它所讲述的故事,因此作者和读者约定俗成的默契是叙事应尽量贴近真实,“故事的叙事必须没有阻碍地通畅顺溜,仿佛自动流淌,带着那种不可抗拒的冲劲,把种种的黏着物全部一下子带走”,但作家的力量恰在于虚构,因此现代叙事“有意地肯定这一特征,甚至于达到了这样的程度,使得虚构和想象在迫不得已时成为了作品的主体”。“总之,缺少的并不是故事插曲,而仅仅是它确定的特性、它的安稳、它的天真。”1阿兰·罗伯-格里耶:《为了一种新小说》,余中先译,湖南文艺出版社2011年版,第36~39、165、158页。在格里耶自身的小说创作中,如仁科喜爱的《幽会的房子》,这种有意突出叙事在现实与虚幻之间不确定性的特征表现得十分鲜明。同时,格里耶反对文学负载文学之外的意义,“新小说并不提出现成的意义”2阿兰·罗伯-格里耶:《为了一种新小说》,余中先译,湖南文艺出版社2011年版,第36~39、165、158页。。而影响仁科的另一位作家贝克特,也正是格里耶所推崇的,其存在主义戏剧同样有意解构叙事,消解戏剧性,以凸显人生的荒诞与虚无。格里耶在《为了一种新小说》中以反讽的口吻模拟批评家对他的质疑:“人们对我们说:‘你们没有形象地塑造人物,因此,你们写的不是真正的小说’,‘你们没有讲述一个故事,因此,你们写的不是真正的小说’,‘你们没有探索一种性格,也没有探索一种环境,你们没有研究激情,因此,你们写的不是真正的小说’。”3阿兰·罗伯-格里耶:《为了一种新小说》,余中先译,湖南文艺出版社2011年版,第36~39、165、158页。对于《通俗小说》,这些观点同样适用。

二 在虚幻中追求真实

《通俗小说》看似漫不经心的粗粝叙事,实际是一种着意经营的结果,这在前文提到的形式和标题上即暗藏玄机。小说的开本,既是轻薄的口袋书,也因为仁科钟情的“午夜文丛”中阿兰·罗伯-格里耶的新小说,同样采用了这种瘦窄的开本。《通俗小说》标题有意呼应昆汀·塔伦蒂诺(Quentin Tarantino)的电影《低俗小说》(PulpFiction)。Pulp Fiction本身指内容通俗、装帧简陋的读物,往往由废弃书籍报纸搅和成纸浆制成,《低俗小说》以蒙太奇式的拼贴,打乱线性时间,自由切换若干看似各自独立、趣味低俗离奇的故事,实则草蛇灰线,所有故事都相互勾连,以一种环状叙事结构揭示生活的荒诞本质。《通俗小说》同样借鉴了这种自我指涉的游戏趣味,其篇目多采取“顶针”结构,即上一篇的结尾与下一篇的开头相互呼应,不同篇目间的人、物或情节也相互呼应。封底子虚乌有的推荐语下,印着一行字:“城中村存在主义文学”,“蟑螂一般的生命力,蝴蝶一般的诗意”,这才是夫子自道。

著名音乐人陈升曾半是质疑半是困惑地追问五条人的主理人张晓舟,五条人的音乐“为什么要这么贫穷呢?”他是指一种美学上的贫穷。仁科正是以一种贫穷的美学去捕捉和表达一种贫穷的边缘群体的生活状态,无论是以音乐还是文学。试读手纸的塑料包装上所印《通俗小说》中的一句话:“我比狗屎还狗屎,我比零还少”,也是仁科朴素的美学宣言:“比零还少”的贫穷美学。

五条人的音乐也曾挑战过专业乐评人的审美趣味,在音乐上他们同样消解技巧,如《曹操你别怕》只有一个和弦,《抄电表》只有两个和弦。张晓舟笑言这是“二流子民谣加半吊子朋克”,但这两首歌表现的“本来就是二流子半吊子,就是用语气和节奏而不是和弦来推动”。张晓舟认为五条人的音乐保持了木刻般线条粗硬的刀功,“他们打破了编曲和和声的套路,用简单的配器,以扁担加菜刀的方式攻城掠寨,在中国乐坛,几乎没听过像五条人这样的唱片,充斥着如此嘈杂的叫嚷,吵架,骂娘,自言自语,聊天,充斥着如此神叨叨的鸟语”,“是有意用生活去激怒艺术,调戏艺术,甚至打破艺术的头”。1张晓舟:《豪猪或走鬼》,https://wutiaoren.info/reports/2013-04-01-zhangxiaozhou.html#undefined。这样的评价有助于我们理解仁科的小说。

在表现对象上,五条人的音乐与仁科的小说有诸多重叠和相互指涉,仁科的小说甚至可以看作其音乐创作的灵感注脚。同样关注城市的边缘人群,歌曲和小说都脱离了现实主义的苦难书写,超越了世纪之交“底层写作”的逻辑和方式。但鉴于媒介的不同,仁科的小说与音乐在表达方式上又有一定差异。五条人的歌中更多的是诗意,比如对于底层工作者的吟咏,宛若一首浪漫感伤的抒情诗:“风吹过石牌桥,我的忧伤该跟谁讲,天空挂着一轮红月亮,她来自梦幻丽莎发廊。”即便是《烂尾楼》这样取自真实悲剧的题材,它的表达方式也是魔幻现实主义的:“烂尾楼耸立在他面前,冰冷的水泥包围着他,像神秘的撒哈拉沙漠,这里居然有人号称酋长……那些流浪汉身上披着麻袋,自称为古代的匈奴王,大楼结构像迷宫一样,里面的人都疯疯癫癫。”而他的小说则更多侧重表现日常生活的荒诞与无聊,仁科曾不止一次谈道,他的创作就是要对抗日常生活的无聊。如何表现和对抗这种日常生活的荒诞与无聊?仁科在印签版的扉页上写下:“在虚幻中追求真实”,这也是五条人专辑《故事会》歌词本上的标语。

《通俗小说》有意出入于真实与幻境之间,向读者揭示叙事的骗局,在这一点上可以看到阿兰·罗伯-格里耶影响的痕迹。如《梦幻士多店》,仁科描绘了一个如同梦境的场景。士多店(杂货铺)的墙上挂着金色的塑料挂钟,下方的酒鬼花生与泡椒凤爪之间隐藏着一个门把手,拉开门把手,里面是一个粉红色的世界——一个隐蔽的、廉价的、满足男性幻想的温柔乡。当“我”完事下楼时,听到二楼一个房间传出皮鞭抽打的呻吟声,“我”紧张地凑近窥视,门缝溢出粉红色的灯光,推开门,却发现房内空无一人,声音来自角落柜子上的电视机,地上放着一个金色的塑料钟。而“我”凝视着墙上行画(仿制的世界名画)中的美女和误认作狗的猫,刚才服务“我”的少女抱着猫走来——这又形成一重幻境与现实的对照——“我”从少女那儿得知这是另外一位小姐美丽的房间,让她去把美丽叫来,其间“我”还把美丽的姓搞错了。在“我”等待美丽的过程中,校准了金色塑料钟,同时看到广东新闻里宣布要让珠江焕然一新,于是“我”感到士多店有即将被扫黄大队包围的危险,迅速离开了房间。待“我”去附近的沙县小吃店喝了碗炖汤,重整旗鼓前往士多店,士多店看上去一切如初。但“我”买好啤酒后,走向酒鬼花生与泡椒凤爪,却发现原本隐藏的门把手现在格外醒目,少了一包泡椒凤爪。推开门,里面什么都没有,两条白炽灯管照亮了整个房间,墙上挂着一个金色的塑料钟。在这篇言简意赅的小说中,充满了误会和幻觉,作者让“我”跌入一重又一重的幻境,而金色塑料钟是一个现实与虚幻交界处的触发机制。

《电影爱好者》中,“我”进入扫黄前名为“梦幻洗浴城”的桑拿店,回忆起一部关于杀手的电影,电影中的小偷拿走了杀手的背包,跟随包里的线索来到一间桑拿店,“我”想象杀手若也追随进入桑拿店,只能一丝不挂地走进淋浴室,他会选择以怎样的方式结果“我”?此时,幻想与现实突然混淆不清了,“我”是否是那个小偷?而谋杀的紧张感却又被裸体的荒诞感消解。《火影忍者和蜘蛛侠在街上派传单》中,派传单的伙伴说士多店新来的小妹是个大美女,“我”怀疑他在骗“我”,却依然在好奇心的驱使下前往,发现果然被他骗了,那只是个小美女。但二人还是愉快地进行了一场调情式的对话,并约定下班后去看电影。正当读者以为这一底层青年的浪漫轻喜剧即将落幕时,结尾突然峰回路转:“蜘蛛侠还是骗了我,士多店里坐了个大妈,我什么都没买,转身就回到街上继续派传单,一边构思着刚才那番对话。”1仁科:《通俗小说》,第114、10、186~190、93页。

玩弄叙事的圈套在先锋小说中早已不稀奇,但压住虚构的是仁科小说中自底层经验而来的实感,对于城中村日常细节的体贴入微。如发廊小妹与客人的对话,“给客人洗头,肯定要陪他们吹水聊天的”,客人问什么,小妹一律回:“你猜”“你猜嘛”,“就这样猜一猜,聊一聊,一天就过去了”。2仁科:《通俗小说》,第114、10、186~190、93页。这样有生活质感的细节,单凭想象无法完成。关键是为何要“在虚幻中追求真实”?“梦”是一个在《通俗小说》中屡屡出现的关键意象,幻境对于仁科笔下的主人公们有何意义?

《通俗小说》实际上充斥了城市边缘人群琐碎的苦难和悲哀,只是仁科以一种冷峻节制甚至有些荒诞的笔触将它们表现出来。触动我的是一篇具有鲜明自传性质的《旅行、蓝色的水母,还有一巴掌》,主人公许昌龙(仁科本名许昌锄)的奇思妙想总是与庸常的县城日常生活格格不入,最令他痛苦的是一次偷听父母的对话,父亲认真地怀疑他有精神病,父亲是一个通情达理的人,对于同性恋都表示理解,但“他说他们家族几乎每一代人里都会出现一个神经病,而这一代,他怀疑是昌龙”。这篇小说的结尾,倒叙昌龙初中作文考试时将老师的形象代入了命题作文《游泳》中的溺水者,父亲被请到学校谈话,当昌龙试图解释他只是把它当故事来写,写着好玩,从没想过要咒谁死时,“‘闭嘴!’他父亲大喊了一声,一巴掌打在他脸上。这巴掌很响,响到现在它还在响”3仁科:《通俗小说》,第114、10、186~190、93页。。锥心的刺痛和无力感力透纸背。幻想是底层个体对抗平庸和无聊生活的唯一方式,如上文在士多店、桑拿城和街头徘徊的城市边缘人们,然而于他们而言,连幻想都是奢侈的,冒着被否认被剥夺的风险。因此,这种现实与虚构的交错不再是叙事的游戏,而成为仁科对抗日常生活平庸和无聊的武器。

在小说《老鼠和啤酒妹》中,第一人称叙事者“我”是个在路边摊吃烧烤的底层青年,钟情于推销啤酒的小姐,点了一瓶又一瓶的啤酒,却没有勇气跟她搭话。“我”想象如果自己是导演,会拍一部电影,让她本色出演啤酒妹,“这里就是片场,所有东西都不用动,所有人都不用换,我要在她的塑料凉鞋上粘一颗假钻石,让它走起来闪闪发亮”4仁科:《通俗小说》,第114、10、186~190、93页。。这一梦想是如此廉价又如此动人,而仁科的小说恰是生活的塑料凉鞋上那一颗假钻石,让现实在虚幻中闪闪发亮。

三 塑料袋美学

从塑料钟到塑料拖鞋,塑料是《通俗小说》的一个重要意象。五条人对“塑料”情有独钟,且渊源有自。作为不曾受过高等教育的都市边缘青年,仁科与阿茂在音乐上自学成才最重要的途径就是打口碟。20世纪初,他们通过在广州城中村周边淘打口碟、卖打口碟,得以接触到多元而小众的外国前沿音乐,从而完成自我音乐启蒙。打口碟本是西方唱片业试图处理的积压废品,被称为洋垃圾、塑料垃圾,却阴差阳错地成为一代中国青年获取西方先锋音乐资源的媒介,五条人成名后亦津津乐道当年淘“塑料垃圾”的经历。其中,他们通过打口碟而了解并深受影响的一个乐队,是布拉格之春时期重要的地下文化乐队“宇宙塑料人”(The Plastic People of the Universe)。1关于打口文化背后的意义,详见笔者另一篇专文《未完成的现代性:五条人与珠三角城中村美学》(未刊稿)的讨论。

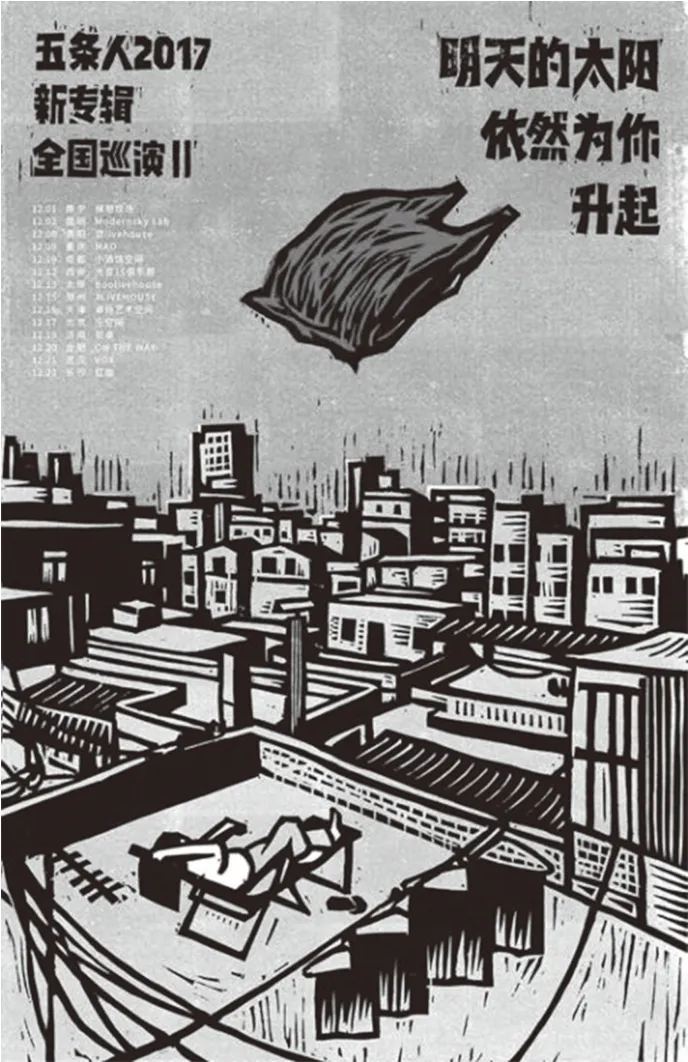

五条人的logo就是一个红色塑料袋,这源于2017年“明天的太阳依然为你升起”的巡演海报,黑白的城市建筑群之上,一只鲜红的塑料袋替代了太阳飘荡在蓝天中,照耀着躺在楼顶晒太阳的城市边缘人(见图三)。五条人的设计师,同样出身于海丰小镇的胡子如此阐释他们的设计理念:“在城市这种高楼林立的地方,塑料袋就是一个不守规则的东西,它是随意飘动的,跟那种很严谨的高楼大厦不一样。他们不会直接反叛,而是很暧昧,那种暧昧就跟现实场景的力量形成拉扯,产生了他们想要的诗意。”2张明萌:《人间及格》,《南方人物周刊》第643期,2020年8月24日。从此,红色塑料袋成了五条人的标志,这是他们的美学宣言。五条人以“塑料感”自居,不以为耻,反以为荣,唱着塑料味的摇滚乐,说着塑料味的普通话,阿茂的招牌单品是不离脚的塑料人字拖,在《乐队的夏天》获胜时他们甚至用塑料袋装奖杯。

图三 “明天的太阳依然为你升起”海报

塑料袋象征了五条人无论是在音乐、文学还是生活中一以贯之、自觉追求的美学趣味,即我所谓“贫穷的美学”。塑料袋美学是城中村文化的精髓,五条人现象级的走红是城中村美学在当代中国的胜利。为何是塑料袋?塑料袋是中国日常生活中普遍而廉价的东西。它既不同于消费主义的奢侈品手袋,也有别于环保主义的文艺帆布袋,它是廉价的、市井的、不可降解的,从珠三角城中村的土壤中滋生,无关宏大叙事,但又并非不介入现实,正如胡子所言,“不会直接反叛,而是很暧昧,那种暧昧就跟现实场景的力量形成拉扯”,这是珠三角的市井智慧,一种看似游戏式的、实则四两拨千斤的力量。2020年以综艺《乐队的夏天》一举出圈,正是因为五条人打破了一切条条框框,他们挟着鲜明的南方地域特色、毫不掩饰的底层出身及趣味,如同一只闯入瓷器店的大象,颠覆甚至重新定义了“乐夏”的比赛规则和秩序。

五条人对于塑料袋美学有十分自觉的意识。除了反复使用的红色塑料袋意象外,专辑《昨夜我又梦见自己去流浪》的再版封面来自一张真实的照片:一个地下车库,陈列有电视机、中国地图和世界地图,地图下面的下水道上还摆了一株塑料桃花,这是仁科与胡子讨论的结果,也是五条人美学的提炼——在见不到多少阳光的地下车库,看到的却是中国和世界;桃花象征着浪漫,却又是塑料的,“在那样的语境里,荒诞感出来了,生命力也出来了。这是反传统的诗意”,胡子自我评价道。1张明萌:《人间及格》,《南方人物周刊》第643期,2020年8月24日。

在2021年的MV《塑料花》中,因成名而有了充裕经费的五条人进行了极具实验性的美学尝试,利用次世代建模及动作捕捉技术,两位主唱被虚拟引擎打造为塑料假人的形象,与比摩天大楼还要高大、胸部被马赛克打码的裸体塑料模特(抑或女神)一同置身于魔幻的现代城市洪流中,营造出一种奇特的城中村赛博朋克视觉体验:“服装店的模特摇摆在橱窗里,公园里的假马永远在行走……京东里面的超人模型,淘宝里面的未婚志玲,明日之星需要一艘渡轮,在德国浴缸里随风而去”,对于资本主义全球化和消费主义加以五条人式的反讽。这首歌又与《通俗小说》中一篇《外卖仔》相互呼应:

我擅长的是骑马射雕,如今却在都市里送外卖,今天你饿了么?我给你送吃的。

……面对高楼大厦,把它当成大自然来看待,一座水泥山,穿梭在里面的不是蚯蚓是人。

礼橙专车变成千里马,月亮变成塑料花,半夜出门的人醉倒在马路边。2仁科:《通俗小说》,第121页。

其中既有对于当下的时代、社会以及城市和资本对人的异化点到即止的批判,也有对于城市边缘群体的温情,这不是自上而下的怜悯,而是将他们本身有权利拥有的英雄主义的想象和诗意还给他们。

仁科最新发布的第一首英文单曲,题为PlasticDream(塑料梦),来自其旅居纽约曼哈顿期间的灵感,延续了他对于底层的关怀,只是这一次不再是广州的城中村,而是纽约的“地下人”:I’m a dirty man, living in the underground.People saw me like a little mouse(我是一个肮脏的人,居住在地下城,人们视我如过街老鼠),时而抒情主人公又幻化成一只中国制造(made in China)的塑料青蛙,以迷幻的电音喃喃自语它的“塑料梦”。“曼哈顿就像一个巨型城中村”,第一次来美国的仁科在哈佛大学费正清中心的讲座上提出这样有趣的观察,并以塑料英文表达低端全球化的“世界大同”。塑料垃圾、塑料人、塑料袋、塑料花、塑料梦,五条人/仁科打造了一个“塑料宇宙”,并不断追求塑料袋美学的自我更新和突破。

我认为,仁科有一种整体性的对于“塑料袋美学”的关怀和思考。他关注“三和大神”,《通俗小说》中《三和大神》的灵感就缘于2018年日本NKS拍摄的纪录片《三和人才市场·中国日结百元的青年们》。三和人才市场位于“世界工厂”深圳市的龙华区,周边遍布廉价网吧、旅馆、杂货店,聚集了一批新生代打工者们。不同于试图依靠个人努力改变生活的初代农民工,他们基本上是“90后”的二代留守儿童,缺乏知识文化和专业技能,无法适应技术转型的新兴产业,遂形成了一种独特的价值观:悬浮于城市与乡村之间,不愿回归家乡,却又抵抗进入工厂,以一种日结、低消费低欲望的生存方式,得过且过,不考虑未来,以换取某种逃脱既定社会结构和价值体系之外的自由,因而被戏称为“大神”,甚至成为抵抗资本的异托邦精神象征。

同时,《通俗小说》的三部分,分别由三首歌开篇,第三部分仁科原本选择的并非自己的歌,而是庞麦郎的《我的滑板鞋》,后因版权问题而作罢。《我的滑板鞋》曾一度是网络神曲,原创者庞麦郎是一位来自陕西的底层青年,这首歌以一种笨拙、贫穷的表达方式,抒发自己对于一双滑板鞋的渴望,卑微到令人心酸,却又带着一点滑稽感:“我的滑板鞋,时尚,时尚,最时尚……”因强烈不和谐的美学碰撞而风靡一时。

仁科选择《我的滑板鞋》作为尾章的“题眼”,透露了某些更深入理解五条人的线索。某种程度上,庞麦郎其实与五条人具有镜像性。2014年因《我的滑板鞋》一夜爆红,庞麦郎可以算是最早因网络时代而崭露头角的草根,但很快又沦为舆论猎奇、嘲笑的对象,以2015年《人物》的一篇报道《惊惶庞麦郎》为集大成。该报道以一种来自城市的毫不留情的视角,冷静、残酷地将庞麦郎的偏执、自卑、拧巴和欲“时尚”而不得的尴尬揭露得淋漓尽致。庞麦郎瞬间成为小丑式的人物,迅速陨落。2018年,一部纪录片《梦与路——小镇青年 双面人生》以更为温情平等的视角,采访了庞麦郎、杀马特家族的创始人安文轩以及写出《我是范雨素》的月嫂范雨素。应当把五条人的走红放在庞麦郎、杀马特、三和大神、打工诗人的脉络中去重新审视和思考。

随着中国城市化进程,城市的外来打工者、小镇青年成为一个数量庞大的社会群体。五条人并非小镇青年第一次试图对主流社会进行草根趣味的表达。庞麦郎对于“时尚,时尚,最时尚”的一双滑板鞋的渴望,凝结了一个小镇青年对于现代都市人的全部想象,他也曾反复表达过对国际化的期许。“杀马特”受日本视觉系与欧美另类摇滚的影响,是世纪之交一代从农村来到城市的年轻人试图融入城市的笨拙姿态,却与庞麦郎一样,在网络和现实中备受嘲讽和围剿,2009年、2011年、2013年分别掀起过三次反杀马特风潮,“杀马特家族”最终解散。庞麦郎与杀马特,看似滑稽,却是城市的底层边缘人发出的无声呐喊,杀马特可以视作尚未“躺平”的三和大神的前身。2018年,庞麦郎的西安“巡演”海报上写着:“如果你不曾看到我的努力,请不要亵渎我的梦想;如果你不曾看到我的执着,请不要亵渎我的人生。”2021年,他因精神分裂而住院。

将五条人放在这个脉络中,更能见出五条人的代表性和独特性。五条人的意义在于他们完全超越了被猎奇、被观看的底层创作,把握并提炼出了一种具有时代性的、代表中国小县城和城中村趣味的美学。一方面,五条人有别于中产阶级式的自上而下、自外而内的视角,他们本身就曾是城市的底层边缘人,被珠三角的小县城和城中村文化所孕育、所滋养,又反过来关怀、表现自己出身的阶层。他们的作品带着粗犷鲜辣的泥土的气息——这不再是乡土社会的泥土,而是作为时代产物的城中村及城乡接合部的泥土。但另一方面,五条人又打破了打工文学、底层写作的限度,仁科和阿茂虽出身底层,但其作品的意义不囿于草根或曰底层,而是以先锋的表达手法,将现实提炼为艺术,苦难升华为文学。从乡村到城市,五条人所表现出的不再是“我们是来改造城市”的豪情万丈,也不是“让城市来改造我们”的局促被动,而是同时在乡村与城市的审美取向间往来流动。

五条人不是个案。当代中国更广泛的地区,其实处于城市与乡村交错的地带,这才是中国城市的独特发展模式,也是其生机勃勃之处。从乡村向城市过渡的县城,某种程度上代表了中国向市场经济转型的现代化进程。近年来,一批中国艺术家的作品(包括文学、音乐、影视、摄影、绘画等)都以小县城为灵感,甚至抖音、快手相关视频的流行,都体现着“小县城美学” 的发扬光大。贾樟柯的电影就是县城美学的代表,五条人受其影响,《广东姑娘》是仁科看完《天注定》后有感而发,为东莞打工仔创作的情歌;贾樟柯亦十分欣赏五条人,2022年曾邀请他们作为其策划的访谈《甲乙丙丁》的对谈嘉宾;在最新的EP中,仁科以电音的方式重新演绎了贾樟柯同名电影中使用的迪斯科时代的经典曲目《站台》,甚至在宣传文案中幽默地提出“贾樟仁科”的说法,仁科对于小县城美学的承继和建构是非常自觉的。

五条人之所以没有成为下一个庞麦郎,相反以如此自洽、从容的人格魅力征服观众,且具备相当的理论自觉和充沛的创造力,本身就是一个值得深究的文化现象。这当然与个体自身的能动性有关,但五条人也是广东城市文化的产物。广东在历史上长期地处边缘,边缘也意味着与外部接触的前沿,因此,自近代以来,广东始终求新求变,得风气之先。这造就了广东开放的视野和自信的心态,面对外来的影响,不是亦步亦趋,而是别有一种“以土化洋”的独特表达。广东社会的阶层并非泾渭分明,改革开放以来,广东成为先行一步的试点,不仅经济生态和对外交流十分活跃,还是流行文化与新兴传媒业的大本营。比如五条人作为未曾受过高等教育、在城中村“走鬼”(流动摊贩)为生的边缘青年,能广泛接触到独立书店、打口碟市场、live house、高校、新闻业,与文化人深入交往。五条人虽出身草根,但其在“乐夏”上与专业评委之间的张力,所折射出的与其说是精英与草根的趣味冲突,毋宁说是北方精英与南方精英的审美差异。五条人的背后,有一批广东籍文化人。他们策划独立出版、引介先锋音乐,五条人其实就是世纪之交那个生气淋漓而又野蛮生长的广州最浑然天成的产儿。1与五条人相交甚深的文化人,包括陈侗,广州美院教授,博尔赫斯书店创始人,独立出版人;张晓舟,五条人的主理人,南方系媒体人出身,同时也是乐评人、演出策划人;涂飞,深圳B10 Live House和旧天堂书店创始人;刘庆元,广州美院教授,木刻艺术家;等等。五条人的首张专辑《县城记》于2009年发行,即当选《南方周末》年度音乐人,颁奖词写道:“这张专辑舒展了原汁原味的乡野中国,在音乐日趋娱乐化的大背景下,它无异于‘盛世中国’的音乐风景画,它所富含的原创性彰显了音乐的终极意义——吟咏脚下的土地与人。”早在因“乐队的夏天”获得全国知名度之前,五条人长期是南方媒体欣赏和力推的对象。

五条人的走红,是观众选择的结果,也是时代情感结构的投射。五条人为何会被观众选中、被时代选中,在什么意义上,他们突破了阶层、地域、文化的差异,召唤出一种社会性的共鸣?这一方面源于一种伴随中国发展而逐渐滋长的文化自信。自晚清以来,国人长期处于一种崇拜、追赶西方的进化论焦虑中,从日常用语的习焉不察如“洋气”“土气”即可窥得一斑。全球化、现代化、城市化三位一体,唯有西式的、现代的、城市的审美才是值得追摹的。而当中国与西方的差距日趋缩小,新一代的年轻人不再一味趋新、趋西,而是返身从本土、地方的传统中寻找灵感,不再排斥“土味”,甚至以“土味”自诩,身体力行着“民族的就是世界的,传统的就是现代的”的追求。这也是城中村与小县城美学、二十世纪八九十年代怀旧风在当代中国风靡一时的原因。

但另一方面,这其间恐怕还隐藏着一个潜意识的结构:审美是需要心理距离的,追捧五条人的往往不是五条人书写的对象,而是以受过高等教育的年轻白领、在读大学生、城市中产为主体。正是因为中国的发展,城中村与小县城日益成为过去式,新一代人不再有重新堕入曾经的匮乏状态的忧虑,城中村、小县城、塑料袋才会成为审美与乡愁的对象。

与此同时,五条人在2020年的夏天横空出世,还有一个现实因素不容忽视——此时正值疫情方兴未艾之时。疫情的暴发更进一步触发了大众内心深处对于自身处境及未来的隐忧。虽然五条人的乐迷并不都是真正的底层,甚至大部分是城市中产,人们不再以“人生赢家”自居,转而在心理层面上与底层、与弱者共情,在五条人抒写的小人物上看到了自己。而五条人在“乐夏”中无招胜有招,以小人物的姿态四两拨千斤地解构都市精英文化的“权威”、跳脱一切规则之外的人格魅力,又是观众心向往之而不得的。这是为何五条人在此时被选择、被看见,被观众齐心协力地投票“打捞”,从而突破青年亚文化的范围,进入大众文化的视野。五条人为何如此迷人?因为他们的身上,折射出纷繁复杂甚至自相矛盾的社会心理与时代精神。

- 中国现代文学研究丛刊的其它文章

- “中国风”与经典故事的重新讲述※

——关于原创绘本艺术叙事的考察