城市落户门槛与流动人口性别工资差距

胡涛文

摘要:降低落户门槛能否缩小性别工资差距的研究,对促进我国性别平等和改善收入分配具有重要意义。文章使用双重差分模型探讨了城市落户门槛变化对流动人口性别工资差距的影响。研究发现,城市落户门槛的上升扩大了流动人口性别工资差距,更高的落户门槛显著降低了女性工资收入,同时显著提高了男性工资收入。进一步地,落户门槛上升对男性流动人口工资收入的正面影响仅在政策当年以及第二年显著,落户门槛上升对女性流动人口工资收入具有长期负面影响。

关键词:落户门槛;户籍制度;性别工资差距;双重差分

【中图分类号】 F249.24;D631.42 doi:10.3969/j.issn.1674-7178.2023.03.010

引言

性别工资差距是世界各国劳动力市场中普遍存在的经济现象。缩小性别工资差距是改善我国收入分配状况和实现共同富裕的重要目标。缩小性别工资差距和改善女性经济机会的获得,有助于促进经济增长[1-2]。BOSS直聘发布的报告《2021年中国职场性别薪酬差异报告》显示,男性平均薪酬比女性高29.7%。那么,导致性别工资差距存在的原因是什么?从户籍视角看,户籍制度影响着中国经济的诸多方面。例如,能不能落户在城市是流动人口必然考虑的因素,中国的户籍制度改革影响着人口流动的方向,城市落户门槛起到调控流动人口数量和筛选落户人群的作用。因此,考察城市落户门槛变化对流动人口性别工资差距的影响具有重要的学术价值和应用价值。

本文借助中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies, CFPS)数据库2012—2020年的数据,整理了各年份男性和女性小时工资①的中位数以及男女小时工资的差值(男性小时工资中位数减女性小时工资中位数),具体结果如图1所示。从图1可以看出,2012—2014年我国性别工资差距大幅缩小,但自2014年以后性别工资差距逐渐扩大,从2014年的2.76元/小时的差距上升至2020年的4.91元/小时,累计上涨了77.90%。同时,2014年也是我国户籍制度改革的强化阶段,因此从图1可以观察提出一个假设:户籍制度改革可能是刺激我国性别工资差距扩大的一个原因,后文将通过实证进一步论证。2012年居民小时工资的数值较高,这可能与当年最低工资标准提高和通货膨胀有关②。

性别工资差距问题是学术界长期关注的话题,与本文最直接相关的是,国内学者主要从城市规模和技能差异两个方面分析了中国性别工资差距的影响因素。例如,潘丽群和张少华研究发现城市规模缩小了性别工资差距[3];刘诗洋和吴玉鸣研究发现,城市规模对女性劳动者的工资溢价效应更强[4]。进一步地,陈飞和苏章杰指出大城市能够通过加强劳动者就业保护、降低工作搜寻时间成本和促进人力资本外溢等途径促使劳动者工资收入提高[5]。屈小博和胡植尧认为高户籍门槛会使得低人力资本流动人口离开城市,从而导致劳动供给减少和劳动者工资溢价[6]。部分学者认为技能差异是导致性别工资差距产生的重要原因,如宋旭光和何佳佳指出,相较于本地低技能群体,劳动力流入更能促进本地高技能劳动力工资提升[7],进而扩大了本地居民工资差距。有学者研究表明,工业企业内男性平均劳动生产率比女性高72.2%,从而导致存在较大的性别工资差距[8],而生产线升级能够大幅度缩小高技能工人的性别工资差距[9]。许健等研究发现工业机器人应用能通过提高劳动者工资从而缩小性别工资差距[10]。但不同工业部门存在较大差异,孙早和韩颖研究表明人工智能会缩小低技术工业部门的性别工资差距,高技术工业部门则相反[11]。

据本文的有限观察,现有研究存在以下不足:第一,已有实证文献一致认为城市规模越大、户籍门槛上升对劳动者工资具有溢价效应,且多关注于户籍制度的城乡分割[12-13],未能区分工资溢价的性别差异,即未关注到城市落户门槛变化对性别工资差距的影响。与已有研究不同,本文实证研究结果表明,城市落户门槛(普通就业落户门槛)上升对男性流动人口工资具有溢价效应,但却降低了女性流动人口工资收入,进而导致性别工资差距扩大。城市规模的工资溢价更多强调的是集聚效應,本文关注的城市落户门槛是限制效应,二者并不完全一致。第二,已有研究在内生性问题处理上还比较有限。由于国内微观数据库城市层面地理信息难以获得,多数文献使用截面数据和工具变量法进行实证研究,然而合适的工具变量很难找到,内生性问题仍然没有得到较好的解决。

本文借助2011—2018年中国流动人口动态监测调查数据库(China Migrants Dynamic Survey, 简称CMDS)构建城市层面的非平衡面板数据集,将2014年的新型户籍制度改革作为准自然实验,使用双重差分模型探讨城市落户门槛(普通就业落户门槛)变化对流动人口性别工资差距的影响,从而回答城市落户门槛上升是否导致我国性别工资差距持续扩大的原因。本文的边际贡献主要体现在以下三个方面:第一,在研究视角上,本文基于流动人口调查数据,从城市落户门槛变化的视角去解释我国性别工资差距扩大的原因,并从议价能力的性别差异和落户门槛的挤出效应两个方面解释了落户门槛变化影响性别工资差距的机制,丰富了有关落户门槛的实证研究文献。第二,在识别策略上,本文以2014年新型户籍制度改革作为准自然实验,准确识别了落户门槛变化对性别工资差距的净效应,较好地克服了内生性问题导致的估计偏误,丰富了相关文献对于内生性的处理。第三,从政策含义上,户籍制度改革会影响城市流动人口的流入或流出,进而影响到城市的人力资源结构、性别平等和收入分配状况,本文为进一步深化户籍制度改革提供了新的经验证据,同时能够对促进性别平等和改善城市收入分配带来政策上的启示。

一、政策背景与影响机制

(一)政策背景

我国的新型户籍制度改革起步于2013年,同年11月出台的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中指出,对于小城市和中等城市要全面放开、有序放开落户限制,合理确定大城市落户条件,并严格控制特大城市人口规模。2014年7月国务院出台的《关于进一步推进户籍制度改革的意见》中明确提出:全面放开建制镇和小城市落户限制;城区人口50万~100万的中等城市要有序放开落户限制;城区人口100万~300万的大城市要合理确定落户条件;城区人口500万以上的特大城市要建立完善积分落户制度,依据就业、社保、居住年限等指标合理设置积分分值。之后,户籍制度改革在国内全面铺开,各城市对落户政策进行了相应的变动并落实,如北上广深对普通就业者的学历、社保缴纳、就业等做出了更高的要求;相反地,南京、合肥等地则对落户者的学历和社保缴纳等放松了要求。

2016年,城镇落户限制政策进一步放宽。国务院发布的《关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》指出,鼓励各地区进一步放开落户条件,对于除超大城市和特大城市以外的其他城市,不得以要求购买房屋、积分制等方式设置落户限制。2019年,中共中央、国务院印发的《关于促进劳动力和人才社会性流动体制机制改革的意见》中指出,全面取消城区常住人口300万以下的城市落户限制,城区常住人口300万~500万的大城市落户条件要全面放宽,精简城区常住人口500万以上的超大特大城市落户积分项目,确保社保缴纳年限和居住年限分数占主要比例。张吉鹏和卢冲量化分析了2000—2013年、2014—2016年总计120个城市在户籍改革前后的落户门槛指数[14],门槛指数越高则落户越难。本文的城市落户门槛变化直接使用其投影寻踪法测算的落户门槛指数。一方面,本文使用的CMDS数据库于每年5月份开展调查,而2013年的户籍改革方案于11月推出,在时间上,CMDS 2013年数据库中受访者的月收入不会受到2013年户籍改革方案的影响。另一方面,2014年各城市修改的落户政策是依据城市人口规模设计出的差异化落户方案,因此使用2014年落户政策作为外生冲击,更有利于识别户籍制度改革在不同城市间落户门槛的差异,进而评估城市落户门槛变化对流动人口性别工资差距的影响,从而解释我国性别工资差距扩大的原因。

(二)影响机制

城市落户门槛上升影响流动人口性别工资差距主要体现在两个渠道:

第一,议价能力存在性别差异,女性流动人口议价能力更弱。我国的户籍制度与城市提供的教育、醫疗、养老保险等福利待遇密切相关,外地户籍的劳动者往往会为了获得本地户口而选择从事低于自身人力资本的工作[15-16],进而导致劳动力市场配置效率降低。萨曼莎·沃尔姆斯(Samantha A. Vortherms)等通过对农民工为户口付费的意愿进行调查,指出北京的农民工愿意损失五年内9%~14%的收入来获得本地户口[17]。因此,城市落户门槛会影响劳动力的流动决策,进而影响劳动力的工资收入。马可·圭拉齐(Marco Guerrazzi)等研究表明,劳动者的议价能力是影响工资的重要因素[18],在高落户门槛的城市,劳动力易流出。受传统观念影响,中国家庭对男性的教育投资相对更多,从而男性劳动者受教育水平相对更高,也就具有比女性更强的议价能力。高落户门槛的城市为留住人才会给予其收入补偿,从而导致高落户门槛城市的男性工资更高,最终形成了城市内部性别工资分化趋势。第二,高落户门槛对男性流动人口也具有挤出效应。与高落户门槛城市相对应的高房价会挤出劳动力,导致部分劳动力离开城市[19]。而男性劳动力在进行流动决策时会更多考虑结婚、买房等因素,因此高落户门槛对男性劳动力的挤出效应更强,降低了男性劳动力居留在本城市的意愿,从而带来男性劳动力供给减少和工资收入提高。

综上所述,落户门槛上升对性别工资差距的影响可以从议价能力和劳动力供给两个方面来解释。从议价能力方面看,在高落户门槛城市,由于女性劳动力议价能力较弱,使得女性劳动力工资收入降低,进而扩大了性别工资差距。从劳动力供给方面看,城市落户门槛上升对男性劳动力具有挤出效应,使得男性劳动力供给减少和工资收入提高,进而扩大了性别工资差距。据此,提出以下两个研究假说:

假说1:由于女性劳动力议价能力较弱,因此落户门槛上升对女性流动人口工资收入具有负向影响,进而扩大了性别工资差距。

假说2:落户门槛上升对男性流动人口具有挤出效应,导致城市男性劳动力供给减少和工资收入提高,进而扩大了性别工资差距。

二、计量模型与数据说明

(一)计量模型

本文使用双重差分模型探究2011—2018年各城市落户门槛变化对流动人口性别工资差距的影响。将CMDS数据库中普通就业落户门槛提高的城市设为实验组,剩下的为对照组。双重差分基准模型设定如下:

[lnWagect=β0+β1didct+Xctβj+δc+θt+εct] (1)

其中,c和t分别表示城市和时间,[Wagect]为城市c在t年的男性或女性流动人口人均月工资收入。[Xct]为城市人均GDP、城市房价和第三产业产值占比控制变量。[δc]为城市固定效应,[θt]为年份固定效应,[εct]为随机扰动项。估计使用省份层面的聚类稳健标准误。

式(1)中,[didct=treatc×postt]。[postt]表示第t年是否处于2014年及以后,处于2014年及以后赋值为1,否则为0。[treatc]表示城市c是否为实验组,实验组城市赋值为1,否则为0。若[β1]显著为正,则表明城市落户门槛上升能够促进流动人口工资收入提高,反之则减少了工资收入。

(二)变量界定

1.被解释变量:城市人均月工资收入。回归方程中的被解释变量为城市男性或女性流动人口人均月工资收入再取对数,人均月工资收入由CMDS数据库中各城市个人月收入(元)③变量加总再求平均值④得到。

2.核心解释变量:普通就业落户did。普通就业落户did=普通就业落户实验组城市×年份虚拟变量。借助投影寻踪法测算的中国城市普通就业落户门槛指数,将2014—2016年普通就业落户门槛指数高于2000—2013年的城市设为实验组(落户门槛提高),剩下的设为对照组,实验组城市赋值为1,对照组城市赋值为0。对于年份虚拟变量,将2014年及以后的城市样本赋值为1,2014年以前的赋值为0。

3.控制变量。参考陆铭等[20]和李静等[21]的研究,本文的控制变量包括滞后一期的城市人均GDP(取对数)、当年城市房价(取对数)和第三产业产值占GDP的比重,这些指标能够反映城市经济发展状况。城市人均月工资收入和城市房价(城市商品住宅平均销售价格,元/平方米)均通过世界银行公布的中国CPI指数(2010年为基期)调整为实际值。城市劳动力人均教育年限⑤和人均工作年限⑥能够反映劳动者的工资议价能力,但同时也是城市落户门槛设置的重要指标,故本文不将其作为控制变量。

(三)数据来源与变量描述性统计

本文的核心数据由两部分组成:一是西南财经大学中国家庭金融调查研究中心公布的中国城市落户门槛指数。该数据库使用投影寻踪法、熵值法和等权重法测算了2000—2013年、2014—2016年共120个城市的落户门槛综合指数,且能够细分为投资指数、购房指数、人才引进指数和普通就业指数。考虑到普通就业落户政策与流动人口群体关联更紧密,因此本文使用投影寻踪法计算的普通就业指数作为城市落户门槛的代理变量,重点考察普通就业落户门槛变化对流动人口性别工资的影响,后文也将进一步说明。二是2011—2018年CMDS数据库。该数据库采用PPS抽样方法,样本量覆盖全国31个省、自治区、直辖市,每年样本量近20万户。该数据库对15~60岁流动人口的上月收入、就业单位类型等方面进行了较为详细的调查,且提供了城市区县地理信息,能够满足分析城市落户门槛变化对流动人口性别工资差距影响的研究需要。

基于研究主题,对CMDS数据库进行如下处理:第一,仅保留目前在就业且就业身份是雇员的样本。第二,为控制微观数据计算可能导致的异方差,本文仅保留当年调查的流动人口样本大于150人的城市。第三,为排除极端值干扰,剔除上月工资小于200元的样本。本文通过结合CMDS数据库、中国研究数据服务平台(CNRDS)和国信房地产信息网等多种数据来源构建了地级市层面的非平衡面板数据,部分年份缺失数据由插值法得到。将西南财经大学发布的中国城市落户门槛指数与该数据进行匹配,最终得到包含我国70个城市的465个城市⑦非平衡面板样本。表1为城市层面主要变量的描述性统计。

三、计量结果與分析

(一)基准回归

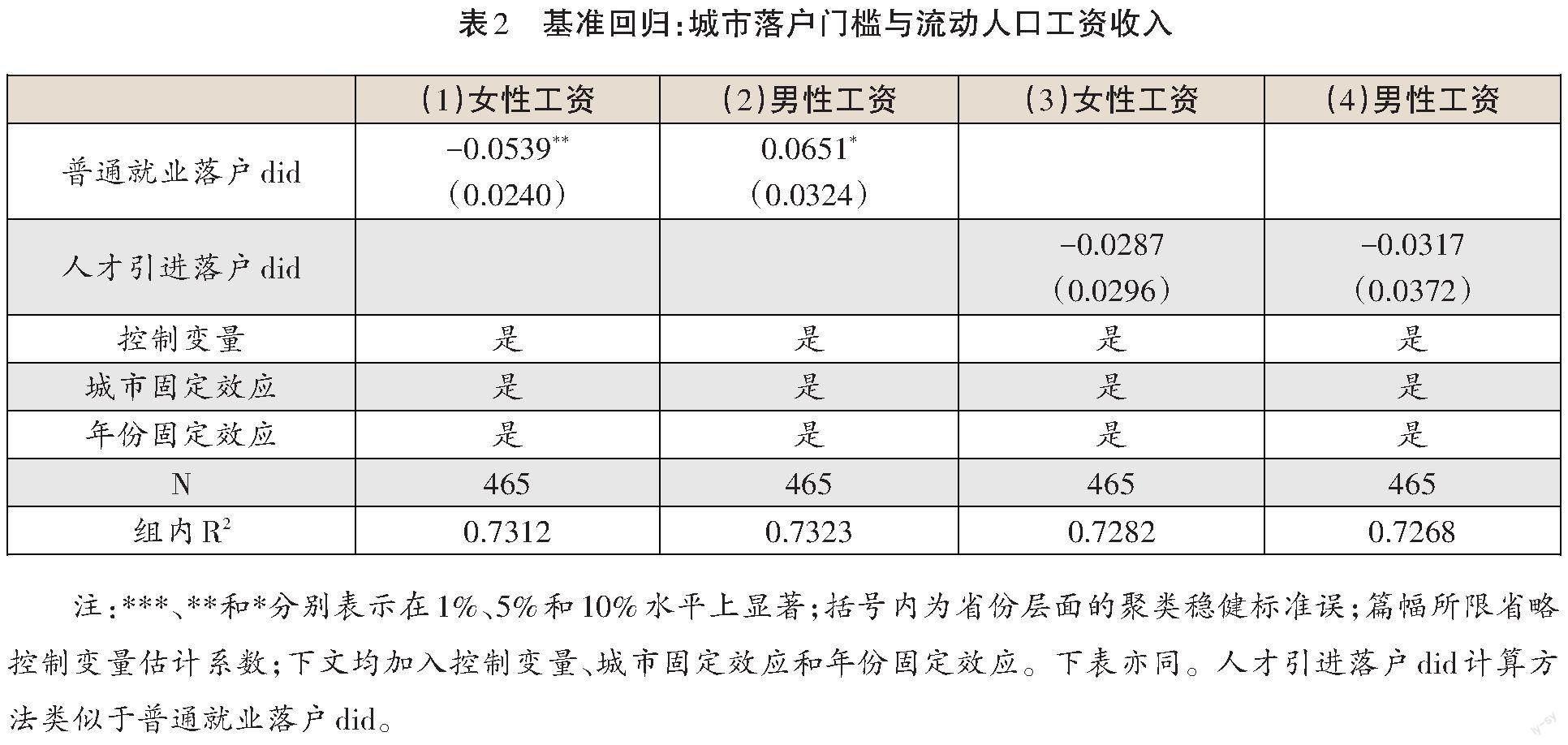

基准回归结果如表2列1至列4所示。列1中关于普通就业落户政策估计系数在5%水平上为-0.05,表明普通就业落户门槛上升会显著降低女性流动人口工资收入;列2中关于男性流动人口工资收入的估计结果在10%水平上显著为0.07,表明普通就业落户门槛上升会显著提高男性流动人口工资收入。这意味着城市普通就业落户门槛上升扩大了流动人口性别工资差距。

列3和列4中人才引进落户门槛上升对女性和男性流动人口工资收入的估计结果均为负但不显著,表明人才引进落户门槛上升对女性和男性流动人口的工资收入具有负面影响,但并不明显。这是因为,在CMDS各年数据库中,大学本科及以上学历的人数占比不足10%,其余人数普遍受教育水平较低,故不会受到人才引进落户政策的较大影响,因此后文仅考察普通就业落户门槛变化对流动人口性别工资差距的影响。

(二)稳健性检验

1.平行趋势检验

本文使用事件研究法进行平行趋势检验,以政策前一年(2013年)为基准年,设定普通就业落户实验组与年份虚拟变量的交乘项,交乘项的置信区间设为90%,检验模型设定如下:

[lnWagect=α0+t≠2013αt treatc×dummyt+Xctβj+δc+θt+εct] (2)

其中,[treatc]表示城市c是否为普通就业落户实验组的二元变量,普通就业落户实验组城市(普通就业落户门槛提高)赋值为1,否则为0。[dummyt]表示每一年的二元变量,[αt]表示在t年实验组与对照组的差异,是平行趋势检验重点关注的系数,具体结果如图2所示。图2中左图为普通就业落户政策对女性流动人口工资收入的估计结果。在政策出台前(2014年之前),估计系数在0附近且不显著,体现出平行的趋势;政策出台当年(2014年),普通就业落户门槛上升显著降低了女性流动人口工资收入,此后的第2~4年,这种负面影响逐步扩大。图2中右图关于男性流动人口工资收入的估计结果表明,在政策出台前,估计系数在0附近且不显著,体现出平行的趋势,在政策出台当年男性流动人口工资收入得到了最大幅度的提高,政策出台后1年估计系数大小有所下降但仍显著,政策出台后第2~4年,估计系数不再显著,但仍为正。

2.城市安慰剂检验

男性或女性流动人口工资收入是否会受到除城市落户门槛变化以外的其他因素的影响?进一步地,为检验遗漏变量或随机因素是否对估计结果造成了干扰,本文借鉴拉·费拉拉(La Ferrara)等的做法[22],借助2014年城市截面数据,随机抽取25个城市⑧作为实验组,并生成虚假的政策虚拟变量纳入基准模型进行估计,将抽样次数重复500次,从而进行安慰剂检验。图3为虚假政策回归后的估计系数分布,左图和右图分别为关于女性流动人口、男性流动人口的估计结果。可以发现,虚假政策估计系数均集中在0附近,且均近似服从正态分布,基准回归中的政策估计系数明显落于虚假政策估计系数分布之外,表明基准模型设定并未遗漏足够重要的影响因素,不存在严重的遗漏变量问题,核心结论依然成立。

3.剔除特殊样本

北京积分落户制度成文于2016年⑨,而上海和广州较早地推出了积分落户制度。因此,在2014年的户籍政策未出台前,上海和广州的流动人口工资收入可能已经受到落户门槛变化的影响,进而可能低估落户门槛对流动人口性别工资的影响,故本文剔除了上海和广州城市样本。表3列1、列2给出了相应的估计结果。列1中,普通就业落户政策估计系数在5%水平上显著为负;列2关于男性流动人口工资收入的估计系数在10%水平上显著为正,表明城市普通就业落户门槛上升显著降低了女性流动人口工资收入,同时提高了男性流动人口工资收入,从而扩大了性别工资差距。

4.剔除特殊年份

“抢人大战”自2016年率先从武汉开始,之后各城市逐步出台了相应的人才引进优惠政策,其中包括了降低落户门槛限制,进而可能低估了2014年各城市落户门槛变化的边际影响,故本文删除了2017年和2018年城市样本。表3列3、列4给出了相应的估计结果。列3关于女性流动人口工资的估计系数在1%水平上为-0.06,列4关于男性流动人口工资的估计系数在5%水平上为0.06,表明落户门槛上升显著降低了女性流动人口工资收入,同时显著提高了男性流动人口工资。相较于表2列1、列2,表3列3、列4估计系数的绝对值的大小差别不大,但显著性提高,这意味着落户门槛提高显著扩大了流动人口性别工资差距。

5.加入城市—年份趋势项固定效应

为克服政策出台的非随机性所导致的内生性问题,本文加入了城市与年份的交乘项固定效应,并改用城市层面的聚类稳健标准误。表3中列5关于女性流动人口工资收入的估计系数在10%水平上为-0.05,列6关于男性流动人口工资收入的估计系数在10%水平上为0.06,表明城市普通就业落户门槛上升扩大了流动人口性别工资差距。与表2列1、列2估计系数相比,表3列5、列6估计系数绝对值的大小以及显著性有所降低,但核心结论保持不变,这表明基准估计结果是稳健的。

四、机制分析

本部分将考察城市落户门槛变化导致流动人口性别工资差距扩大的作用机制,理论分析表明落户门槛上升主要通过女性流动人口更弱的议价能力和对男性流动人口的挤出效应,进而扩大了性别工资差距。

(一)城市落户门槛与流动人口议价能力

上文估计结果表明,城市落户门槛上升会使得男性流动人口工资收入显著提高,同时女性流动人口工资收入显著下降,进而扩大了性别工资差距。理论分析表明,形成性别工资差距的原因是流动人口议价能力存在性别差异。面对落户门槛上升,女性流动人口议价能力更弱,也更可能为了落户而放弃高收入。本文使用教育年限和工作年限来反映劳动者的议价能力,在基准回归模型中逐步加入了城市人均教育年限、人均工作年限以及其与普通就业落户did的交乘项,并根据城市经济发展程度,大致可将流动人口样本分为东部城市⑩和非东部城市样本,表4给出了相应的估计结果。表4列1至列4中普通就业落户did与人均工作年限交乘项估计系数总体上均显著为负,表明落户门槛越高的城市,流动人口工作经验越丰富,工资收入反而减少越多,且非东部城市男性流动人口工资收入减少更明显。列2中普通就业落户did与人均教育年限交乘项估计系数在1%水平上为0.08,列1中关于人均教育年限的交乘项估计系数虽不显著但为正,这意味着女性流动人口教育水平提升能够提高其议价能力和工资收入,女性流动人口教育水平的议价能力要强于工作经验。综上,城市落户门槛越高,男性和女性流动人口工作年限越高,则工资收入减少越多,但女性流动人口教育水平提高能够显著增加其工资收入。结合表1可知,由于女性流动人口受教育年限普遍偏低,故议价能力低,落户门槛上升对其工资收入的负向影响更大,从而导致了性别工资差距扩大。

(二)城市落户门槛与流动人口居留意愿

本文进一步考察了普通就业落户门槛变化对流动人口居留意愿的影响,依据CMDS数据库“您是否打算在本地长期居住5年以上”一问,将回答“打算”的样本赋值为1,回答“不打算”或“沒想好”的样本赋值为0,再按照城市和性别分类计算出各城市男性或女性流动人口打算长期居住在本地的人数占比,以此构建出城市层面的居留意愿变量11。表5中列1关于男性流动人口的估计系数在5%水平上为-0.04,关于女性流动人口的估计系数虽为负但不显著,表明落户门槛上升会显著降低男性流动人口居留在本地的意愿,但对女性流动人口居留意愿并无明显负面影响。这意味着落户门槛上升会挤出男性流动人口,城市男性流动人口供给减少会导致男性工资收入提高,进而扩大了性别工资差距。

五、结论与政策含义

近年来,性别工资差距扩大问题成为学术界关注的焦点,本文主要借助中国流动人口动态监测调查数据库构建了城市层面的非平衡面板数据,以2014年新型户籍制度改革为政策实验,使用双重差分法考察了城市落户门槛(普通就业落户门槛)变化对流动人口性别工资差距的影响,为缩小我国性别差距和改善收入分配提供了理论支撑。研究结果表明:第一,落户门槛上升是导致我国性别工资差距持续扩大的重要原因,城市落户门槛的高低与女性流动人口工资收入成反向关系,与男性流动人口工资收入成正向关系。具体而言,更高的落户门槛显著降低了女性流动人口工资收入,同时显著提高了男性流动人口工资收入,进而扩大了性别工资差距。第二,落户门槛上升对男性流动人口工资收入的正面影响在政策当年以及第二年显著,之后便不再显著。但落户门槛的上升对女性流动人口工资收入具有长期显著负面影响。在落户门槛越高的城市,男性和女性流动人口丰富的工作经验并不能提高其议价能力,反而会显著抑制其工资收入。然而,女性流动人口受教育水平提升能够显著提高其议价能力和工资收入,但由于女性流动人口教育水平较男性普遍偏低,以及高落户门槛对男性流动人口具有挤出效应,导致男性劳动力供给减少,故高落户门槛会带来工资收入的扭曲,最终形成城市内部性别工资分化趋势。

本文的政策含义为:第一,为促进性别平等和改善收入分配,降低落户门槛限制对女性流动人口工资收入的不利影响,需要进一步深化户籍制度改革,尤其是经济欠发达的城市需要全面降低落户门槛。部分大城市、特大城市需要继续放松积分落户限制,防止人才流失以及人才过度集聚在中等城市而导致的人力资本浪费。降低教育水平在积分落户中的比例,促进劳动力自由流动,提高劳动力生产效率,同时城市福利和公共服务要逐步普惠到流动人口,加强住房、公共服务等方面的供给,最终推进公共服务按常住人口配置。第二,实证结果表明,在高落户门槛的非东部城市,女性流动人口教育水平的提升能够显著提高其议价能力和工资收入,且受教育程度的议价能力要强于工作经验,因此政府需要格外重视女性受教育水平的提高,同时为女性流动人口提供更多的教育和培训服务。

本文研究的局限性在于样本量不够多。研究落户政策需要使用到城市层面的地理信息,出于保护受访者隐私的需要,国内大多数微观数据库不公开城市地理信息,因此本文使用CMDS数据库来构建城市层面的数据集,从而解决了获取城市地理信息困难这一问题。未来若有更合适的数据集,后续研究可对本文研究结论进行进一步验证,从而为深化户籍制度改革提供更多的理论证据。

参考文献:

[1] Duflo Esther,“Women Empowerment and Economic Development”[J], Journal of Economic literature, 2012, 50(4): 1051-1079.

[2] Chang-Tai Hsieh, Erik Hurst, Charles I. Jones and Peter J. Klenow,“The Allocation of Talent and U.S. Economic Growth” [J], Econometrica, 2019, 87(5): 1039-1474.

[3] 潘丽群、张少华:《城市规模对性别工资差距影响的研究》[J],《贵州财经大学学报》2021年第4期,第89-91页。

[4] 刘诗洋、吴玉鸣:《女性劳动力从大城市受益更多吗?》[J],《世界经济文汇》2022年第2期,第1-18页。

[5] 陈飞、苏章杰:《城市规模的工资溢价:来源与经济机制》[J],《管理世界》2021年第1期,第15-16、19-32页。

[6] 屈小博、胡植尧:《劳动力流动的“半透膜”——城市户籍门槛对流动人口工资溢价的影响》[J],《中国人口科学》2022年第5期,第77-91、128页。

[7] 宋旭光、何佳佳:《劳动力流入对本地居民工资的影响研究——基于劳动力技能分化的视角》[J],《财经研究》2022年第6期,第19-33、169页。

[8] 陈国强、罗楚亮:《劳动生产率与工资决定的性别差距——来自我国工业企业数据的经验研究》[J],《经济学动态》2016年第8期,第38-52页。

[9] 魏下海、曹晖、吴春秀:《生产线升级与企业内性别工资差距的收敛》[J],《经济研究》2018年第2期,第156-169页。

[10] 许健、季康先、刘晓亭:《工业机器人应用、性别工资差距与共同富裕》[J],《数量经济技术经济研究》2022年第9期,第134-156页。

[11] 孙早、韩颖:《人工智能会加剧性别工资差距吗?——基于我国工业部门的经验研究》[J],《统计研究》2022年第3期,第102-116页。

[12] 吴贾、姚先国、张俊森:《城乡户籍歧视是否趋于止步——来自改革进程中的经验证据:1989—2011》[J],《经济研究》2015年第11期,第148-160页。

[13] 赵西亮:《教育、户籍转换与城乡教育收益率差异》[J],《经济研究》2017年第12期,第164-178页。

[14] 张吉鹏、卢冲:《户籍制度改革与城市落户门槛的量化分析》[J],《经济学(季刊)》2019年第4期,第1509-1530页。

[15] 宋月萍、宋正亮:《户籍制度对大学生工资的影响——来自北京市的证据》[J],《人口与经济》2016年第4期,第103-112页。

[16] 封世蓝、谭娅、黄楠:《户籍制度视角下的大学生专业与就业行业匹配度异质性研究——基于北京大学2008—2014屆毕业生就业数据的分析》[J],《经济科学》2017年第5期,第113-128页。

[17] Samantha A. Vortherms and Gordon G. Liu,“Hukou as Benefits: Demand for Hukou and Wages in China” [J], Urban Studies, 2022, 59(15): 3167-3183.

[18] Marco Guerrazzi and Mauro Sodini,“Efficiency-Wage Competition and Nonlinear Dynamics” [J], Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 2018, 58: 62-77.

[19] 宋弘、罗吉罡、蒋灵多:《城市落户门槛变化如何影响人才流动与产业创新》[J],《财贸经济》2022年第5期,第82-95页。

[20] 陆铭、张航、梁文泉:《偏向中西部的土地供应如何推升了东部的工资》[J],《中国社会科学》2015年第5期,第59-83、204-205页。

[21] 李静、刘璐、王敬博:《城市工资差距分化——房价与劳动力市场的议价和“溢价”》[J],《世界经济文汇》2023年第1期,第63-82页。

[22] Eliana La Ferrara, Alberto Chong and Suzanne Duryea,“Soap Operas and Fertility:Evidence from Brazil” [J], American Economic Journal: Applied Economics, 2012, 4(4): 1-31.

注释:

①依据CFPS问卷中主要工作每月税后工资(元)和主要工作每周工作时间(小时)两个问题,小时工资=每月税后工资/(4×每周工作时间)。

②《专家解读:如何看待2011年平均工资的较快增长》[DB/OL],2012年5月29日,http://www.gov.cn/gzdt/2012-05/29/content_2147972.htm,访问日期:2023年5月10日。

③CMDS数据库仅询问了上月个人收入,并未区分个人劳动收入和非劳动收入,但受访者年龄限定在15~60周岁,可以认为其月收入主要是指劳动收入。

④由于CMDS 2011—2013年数据库中大多数城市受访者的个人抽样权重值缺失,城市人均月工资收入无法通过个人月收入加权平均求得,故本文通过求取平均值的方法得到城市层面的人均月工资收入数据。

⑤依据学历变量受访者回答的“未上学”“小学”“初中”“高中/中专”“大专”“大学本科”和“研究生”,分别赋值0、6、9、12、15、16和19。

⑥受访者工作年限做如下推算[21]:若受访者未上过学,则工作年限=年龄-12;若受访者上过学,则工作年限=年龄-受教育年限-6。

⑦2011—2018年城市数量分别有49个、55个、65个、63个、62个、56个、59个和56个。

⑧这里随机抽取25个城市,是因为真实情况下普通就业落户门槛上升的城市数量为25个。

⑨2016年,北京市出台《北京市积分落户管理办法(试行)》。

⑩这里的东部城市定义为隶属于北京市、天津市、河北省、上海市、江苏省、浙江省、福建省、山东省、广东省、海南省的城市。其他城市定义为非东部城市。

11城市数量2012年55个、2014年63个、2015年62个、2016年56个,其他年份问卷未询问受访者的居留意愿。