中国生态国际报道的“反向驯化”特征

苏蕾 纪小静

摘 要:中国故事的国际传播需要突破新闻驯化,本文选择我国对外传播优秀案例云南象北迁的国际报道为样本,分析了该报道的框架、主题以及消息来源,研究发现:在该报道中,国际媒体沿用了我国媒体报道框架,新闻驯化率较低,训化策略比较简单,在调用本国和西方消息来源“驯化”新闻方面表现较弱,大量使用了我国消息来源,具有“反向驯化”特征。对此,提出生态软新闻能够有效降低新闻驯化程度,我国媒体要拓展报道深度和广度,突破新闻驯化,以增强中国故事的传播效果。

关键词:中国生态国际报道;“反向驯化”;云南象北迁;讲好中国故事

中图分类号:G206 文献标识码:A 文章编号:1672-8122(2023)09-0050-05

基金项目:陕西省社会科学基金项目:“美国媒体涉华报道的虚假性研究”(2022M016);中央高校基本科研业务费资助项目:“中国形象的国际传播及国际话语权提升策略研究”(300102113602)。

2021年,云南象北迁的国际报道被评为中国“对外传播十大优秀案例”,成为了展示真实、立体、全面的中国,创新对外传播方式,讲好中国故事的样板案例。习近平总书记在《生物多样性公约》大会上也高度肯定了该案例,指出:“云南象的北上及返回之旅,让我们看到了中国保护野生动物的成果”[1]。

新闻驯化是“国际新闻生产的内在逻辑”,中国故事在走向国际传播的时候往往要遭遇新闻驯化,而新闻驯化程度的强弱直接影响到中国故事的传播效果[2]。以往新闻驯化研究的案例多为战争、政治、科技、灾难等硬新闻,硬新闻的新闻驯化程度较深。相对于硬新闻,富含“人性”与“情感”的软新闻是否具有不同的驯化特征及驯化策略?能否为讲好中国故事提供有价值的思路?本文围绕上述问题,选取云南象北迁案例展开研究。

一、文献回顾

“驯化”从生物学概念迁移到新闻领域,最早出现在1991年古列维奇(MichaelGurevitch)等人的研究中,他们提出新闻驯化是一种促进新闻消费的策略,即“本国媒体驯化的他国新闻事件,会以更熟悉、更易于理解和更兼容的方式供不同国家的受众消费”[3]。后来该团队的学者科恩通过进一步研究,强调了“新闻驯化”是一种加强外国新闻事件与本国历史、文化、政治、社会关联性的过程,是一种新闻本地化的策略[4]。2002年,陈韬文等人通过研究香港回归事件的国际报道,将“驯化”理论引入国内,为新闻驯化概念加入了民族、国家的内涵,指出“新闻驯化是把外国新闻事件纳入民族国家论述的过程”[2]。也正是在民族、国家这个内涵下,新闻驯化与如何讲好中国故事的研究命题产生了思维碰撞。“驯化”的目的无论是为了新闻报道国的利益,还是将外国事件纳入本国的议程框架,都是为了更适合本国受众,更利于本国政治、文化的传递。讲好中国故事事关中华民族伟大复兴战略,是为了传播中国先进的政治、文化思想。这样看来,新闻驯化和对外讲好中国故事的逻辑是矛盾的。然而,新闻驯化是国际新闻生产的惯例,是中国故事对外传播不能回避的传播壁垒,因此,有必要从考察国际新闻驯化程度和驯化策略出发,找到讲好中国故事的新思路。2014年,Ulrika Olausson的研究为新闻驯化带来了新变化,Olausson发现除了常见的在报道外国新闻事件时进行本地化改造外,还存在“反向驯化”,即一种超越地理边界的去中心化报道模式,在这种报道模式下,国家与地区的地理边界变得模糊,旨在呼吁全人类针对共同面对的问题采取联合行动,话语统一,强调科学知识[5]。“反向驯化”的达成和新闻事件的性质密切相关,比如,Olausson选择的研究案例就是“地球关灯一小时”。

二、样本采集及研究设计

本研究从LexisNexis中进行样本采集。LexisNexis是国际新闻研究常见的样本采集数据库,拥有9000多个数据源,囊括了全球2500多种报纸以及数量庞大的杂志、新闻简报、电视台和广播电台的新闻稿等。文本采集的时间范围设定为2021年4月16日至8月8日,这是因为2021年4月16日是15头云南野生亚洲象从西双版纳自然保护区出发的日子,这些野生象途经普洱市、红河州、玉溪市等地,一路向北,几乎跨越了半个云南省;8月8日则是象群回归传统栖息地宁洱境内的日子。本研究在选样时,将类别设定为“新闻”范围,以关键词“中国”(China)和“大象”(elephant)进行搜索并采集文本。剔除搜索结果中的无关和重复内容,共采集到有效样本15篇,其中,《紐约时报》有2篇,《泰晤士报》有4篇、美联社有5篇、CNN有3篇、BBC有1篇。本研究将上述文本建成小型语料库,总字数是7247字,然后对文本进行翻译和编码,并对全部样本进行信度检验,利用Holsti信度公式进行计算,显示信度系数大于0.90。

三、国际媒体沿用了我国媒体对云南象北迁的报道框架

报道框架是媒体对新闻事件报道内容的框限,通过分析和统计新闻主题可以描摹出新闻框架的大致轮廓。新闻主题是一篇新闻报道的主旨,是报道内容阐释的依归。由于新闻报道具有组装式特点,所以一篇新闻报道往往有多个主题。经过文本细读和主题归纳,云南象北迁国际报道存在以下主题:1.迁徙状态(路线、活动等);2.迁徙原因;3.迁徙影响(公众和社交媒体的反响);4.迁徙处置(政府和公众的举措);5.迁徙后果(经济、生态后果)。通过对比我国媒体有关云南象北迁的报道,本研究发现国际媒体沿用了我国媒体的报道框架,这使得我国媒体采集的有关云南象北迁事件的事实和设置的议题能够被传播到世界各地,包括我国政府对生态问题的执政理念和措施,我国人民对生态保护的重视及爱心,以及云南象迁徙过程中沿途真实的山川地貌、风土人情都被“带出”了国门。产生这一传播效果的原因有两方面:第一,是云南象北迁自带“萌宠”和“冒险、神秘”气质,引起了国际媒体的关注;第二,是我国媒体做足了功课,给予了云南象北迁事件“上天入地”式的全媒体报道规模。

四、云南象北迁国际报道的新闻驯化研究

(一)云南象北迁国际报道的新闻驯化率较低

在判定新闻文本是否驯化方面,黄顺铭的测量方法最为宽松。该方法规定,报道中只要出现任何一种能够让受众将国际新闻与本国联系起来的明确标记(如国名、地点、机构、人物和货币等),甚至是一个标记或一个单词,该报道就被认为运用了驯化手法[6]。本研究利用该方法统计了云南象北迁国际报道的新闻驯化率,发现被驯化的篇目占比为47%。与其他研究数据相比(如美国媒体关于英国脱欧报道的驯化率为88.7%、国际媒体对中国雾霾报道的驯化率为89%、《纽约时报》对于马航事件的新闻驯化率为86.8%)[6-8],云南象北迁国际报道的驯化率较低。但是从驯化次数来看,所有报道共驯化了15次,驯化次数4次以上的为2篇,2次以上的为2篇,1次的为3篇。从媒体来看,《纽约时报》驯化了5次,美联社驯化了5次,《泰晤士报》驯化了2次,CNN驯化3次,BBC为0次,驯化程度也不深。

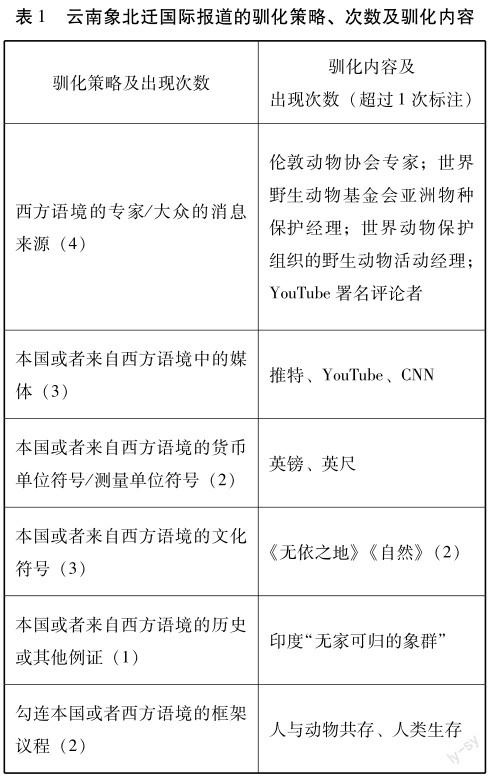

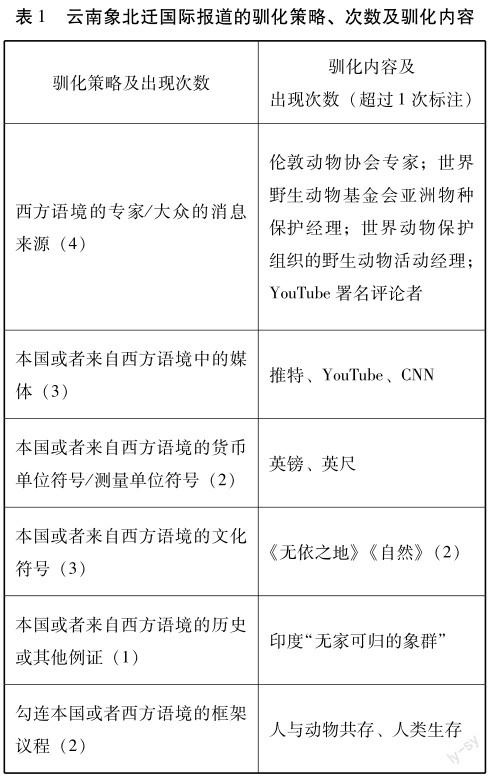

(二)云南象北迁国际报道的驯化策略较为简单

本研究通过梳理中国知网上有关驯化研究的56篇文献,总结出以往研究中已发现的驯化策略有:1.选派主持人、特派记者、驻地记者进行目击报道;2.依赖本国政府和高级官员的言论;3.侧重于引用本国消息来源;4.让“老百姓”发声,更具有人情味和接近性;5.把遥远事件放在较大的历史情境中报道,勾连民族历史记忆;6.把国际事件的框架、议程设置本土化;7.多讲述个人轶事,煽情化描写,增加趣味性;8.简化硬新闻,方便受众理解;9.关联本国政治、经济利益和外交政策,赋予本国意义或本地价值;10.在报道中加入正面或负面的评价性内容;11.假借多元的声音表达一元的主题;12.利用法律条款、数据、相似案例等多种背景资料影响受众认知;13.强调他国与本国在有关状况方面的异同;14.突出报道负面信息;15.编辑方式亲民化。

本研究通过分析云南象北迁国际报道发现,国际媒体的新闻驯化策略有:1.使用来自西方语境的专家/公众作为消息来源(4次);2.提及本国或者来自西方语境中的媒体(3次);3.采用本国或者来自西方语境的货币单位符号/测量单位符号(2次);4.采用本国或者来自西方语境的文化符号(3次);5.采用本国或者来自西方语境的历史或其他例证(1次);6.勾连本国或者来自西方语境的框架议程(2次)。由此来看,云南象北遷国际报道的驯化策略较为简单,并且实施次数也较少。

(三)云南象北迁国际报道消息来源研究

消息来源是新闻驯化研究中常见的研究变量,几乎所有的新闻驯化研究都会依据消息来源统计、分析、判断新闻驯化程度的强弱,这是因为消息来源对新闻文本具有强大且微观的建构能力。在以提高外国新闻事件和本国受众接受程度及议程框架相关性为导向的新闻驯化操作中,自然离不开消息来源。新闻驯化中消息来源的常见类目有:本国消息来源、外国消息来源、官方消息来源、公众消息来源、学者专家消息来源等。

1.调用本国消息来源较弱

科恩(AkibaCohen)最早将新闻报道中出现了本国组织或人设定为新闻驯化的标志和策略[4]。陈韬文等人认为可以通过本国官员、专家学者和社会名流等权威性的消息来源,也可以通过与本国有联系的公众来“驯化”新闻[2]。因此,根据报道中是否存在此类消息来源及其数量多寡、类型丰富程度,就可以判断新闻驯化程度。据此,本研究设置了以下分析指标:(1)本国媒体;(2)本国社团、公众;(3)本国学者、专家、名人;(4)本国政府、官员。

图1显示云南象北迁国际报道在调用本国消息来源“驯化”新闻方面表现较弱。其中,美联社使用本国社团、公众3次,《泰晤士报》使用本国媒体1次。这一结果显示,各国在报道云南象北迁事件时较少调用来自本国的各类消息来源。究其原因,作为一个生态新闻事件,并且带有“动物故事”属性,在很大程度上会降低权威人士及名流介入新闻话语生产的冲动,进而弱化了将云南象北迁事件卷入各国议程的“再生产”中。因此,以软新闻为主要类型的生态新闻是更利于中国故事传播的新闻类型。

2.调用西方消息来源较弱

西方国家由于政治体制和文化脉络相似,在新闻报道中往往会采用来自彼此国家的消息来源,这也是新闻驯化的方式之一。基于此,本文设置了以下分析指标:(1)西方媒体;(2)西方社团、公众;(3)西方学者、专家、名人;(4)西方国家政府、官员。

图2显示云南象北迁国际报道在调用来自西方的消息来源方面表现并不突出。其中,《纽约时报》使用西方学者、专家、名人9次,美联社使用6次,CNN使用2次;美联社和《泰晤士报》各使用西方媒体1次。

3.大量使用我国的消息来源

以上研究从正面证明了云南象北迁国际报道新闻驯化程度较弱,下面将通过统计来自我国的消息来源,反向判断新闻驯化程度。本研究设计了以下指标:(1)我国媒体;(2)我国社团、公众;(3)我国学者、专家、名人;(4)我国政府、官员。

图3显示云南象北迁国际报道共采集到88个消息来源,来自我国的消息来源是78个(占比为 89%),来自新闻报道国和西方其他国家的消息来源是9个(占比为10%)。其中,我国媒体作为消息来源共出现了29次;我国社团、公众作为消息来源共出现了19次;我国学者、专家、名人作为消息来源共出现了24次;我国政府、官员作为消息来源共出现了25次。从这些数据中可以明显看出,云南象北迁国际报道调用了大量来自我国的消息来源。

通过进一步的文本细读,本研究发现来自我国的消息来源具有以下特征:(1)提供新闻事实,如大象迁徙路径和状态;(2)类型丰富,有政府、官员、工作人员、科学家、群众、媒体等分类,反映了我国社会各方面对云南象北迁事件的关注;(3)定义事件,转述了我国专家、学者对云南象北迁事件的解释;(4)媒体实践倍受重视,新华社、《新京报》《环球时报》、微博、抖音等都有记录。

云南象北迁国际报道大量使用我国消息来源,不仅较好地传播了新闻事实,也很好地传播了我国的生态形象和理念,这和我国媒体评价国际媒体“画风变了”相符合[9]。

五、云南象北迁国际报道“反向驯化”特征的形成原因

通过以上研究我们可以看到,国际媒体有关云南象北迁的报道沿用了我国媒体的报道框架,新闻驯化率较低,驯化策略比较简单,在调用本国和西方消息来源“驯化”新闻方面表现较弱,大量使用了来自我国的消息来源。这几个方面都使得云南象北迁国际报道表现出“反向驯化”特点。但是,“反向驯化”并不是自然达成的,因此,有必要分析云南象北迁案例之所以形成“反向驯化”特征的原因。

(一)云南象北迁报道属于富含“人性”“情感”的软新闻

云南象北迁案例属于软新闻中最受人们欢迎的“动物萌宠”类型,符合解救“无辜者困境”[3]的新闻原型,属于全球化时代最具传播效果的“轻松一点的小故事”[10]。这类新闻故事富含“人性”与“情感”,在全球化传播时代更能引起情感共鸣、产生理念互通[10]。云南象的憨萌投射了人性对天真浪漫的喜爱,它们的迁徙又蕴含着神秘和未知。国际媒体的报道选择了很多与象群有关的“趣闻轶事”,比如,《纽约时报》报道了“大象误入酒窖,喝醉了”“闯入厨房,压扁鸡,用鼻子戳破养老院窗户”的故事;美联社报道“大象出现在一家养老院,并把行李箱塞进一些房间,导致一名老人躲在床底下”的故事。这些故事激发了国际受众对象群的好奇心和爱心。BBC引用了网友对大象睡觉的描述:“小象睡在它妈妈的怀里看起来很安逸,大象真的是非常聪明和有灵性的动物”;CNN引用微博网友的话语:“它们睡觉的时候会感冒吗?”“我想把它们藏在被子下面”。

(二)我国媒体做足了功课,向国际媒体输送议程

我国对外传播的主流媒体《中国日报》、中国国际电视台、中国国际广播电台采用“北遷情况”“政府治理”“人象互动”“象群活动”四大细分框架,将文字与图片、视频、音频、超链接等媒介元素融合到一起,采集各方消息来源,进行了多层级消息来源设置,将我国保护野生动物、倡导生物多样性、重视人民财产安全、提倡动物栖息地建设等生态理念融入云南象北迁报道中。中国日报官方网站上云南象北迁报道阅读量高达几十万,中国国际电视台有关云南象的视频占据了YouTube官网页面近50%的报道量,观看人次数百万,在国际上取得了广泛的传播效果。由此可见,我国媒体做足了功课,向国际媒体输送了充足的事实、议程和观念。

六、结 语

云南象北迁案例取得了备受瞩目的国际传播效果,究其原因,一方面是该新闻类型的“软”弱化了新闻驯化的“硬”改造;另一方面,我国对外传播媒体对该事件的报道既全面又充分,给国际媒体提供了丰富的新闻素材。因此,该案例冲破了新闻驯化壁垒,成为了经典的中国故事国际化传播案例。通过分析、研究该案例,我们能重新认识软新闻独特的国际传播价值,也能明晰新闻驯化并非是牢不可破的传播壁垒。只要深刻了解并发挥新闻类型的优势,又能做足功课,就能够更好地传播中国声音,讲好中国故事。

参考文献:

[1] 习近平.共同构建地球生命共同体[N].人民日报,2021-10-13(02).

[2] 陈韬文,李金铨,潘忠党,等.国际新闻的“驯化”:香港回归报道比较研究[J].新闻学研究,2002(73):2-3+19.

[3] MichaelGurevitch,MarkR.Levy,ItzhakRoeh.The globalnewsroom:Convergencesanddiversitiesinthe globalizationoftelevisionnews[A].Communication andCitizenship:JournalismandPublicsphere,Routledge,1991:205-207.

[4] AkibaA.Cohen,MarkR.Levy,ItzhakRoeh,andMichaelGurevitch.Globalnewsrooms,localaudiences:AstudyoftheEurovisionNewsExchange[M].London:JohnLibbey&CompanyLtd.,1996:85.

[5] UlrikaOlausson.TheDiversifiedNatureof“Domesticated”NewsDiscourse[J].JournalismStudies,2014,15(6):722.

[6] 黄顺铭.国际新闻的驯化———“马航事件”的跨国比较研究[J].四川大学学报(哲学社会科学版),2015(6):36.

[7] 张梦妮.中美媒体对英国脱欧报道中的国际新闻驯化[J].今传媒,2019,27(6):124.

[8] 田甜,王玲宁.新闻驯化视角下国际媒体对中国雾霾的报道策略研究[J].对外传播,2019(3):50.

[9] 李磊,叶莉.现“象”级传播:如何激发外媒点赞中国的内生动力?[EB/OL].https://mp.weixin. qq.com/s/wJ1wiSDriNf0P7IXoKLThg,2021-6-13.

[10] 臧国仁,蔡琰.叙事传播:故事人文观点[M].杭州:浙江大学出版社,2019:4+58.

[责任编辑:武典]