黎锦装饰纹样艺术特征及造物思想

张超 王静静 赵达源

黎锦是黎族璀璨夺目的典型文化代表。黎锦装饰纹样集中反映了黎族的历史、文化、审美和精神风貌,是黎族文化的浓缩。本文通过追溯黎锦发展历程,分析黎锦装饰纹样起源、色彩特征和构成形式,探讨黎锦在功能层、形态层、审美层、心理层和精神层五个层面所蕴含的造物思想。研究发现,黎族造物活动与黎族生活环境、宗教信仰、心理诉求和精神世界等息息相关。黎锦是黎族造物思想的外化表征,黎族造物思想是黎锦形成与发展的内在动因。黎锦所呈现的独特艺术风貌及其造物思想,为黎族传统文化研究及现代设计创新提供有益参考。

黎锦;装饰纹样;艺术特征;造物思想;黎族文化;以人为本

引言

黎锦是中国最早的棉纺织品,其传统染织技艺精湛,装饰纹样独特丰富且古朴精致,被世人誉为中国纺织史和黎族文化的“活化石”。黎锦是黎族文化的缩影和符号化的史诗,它不仅表现了黎族的社会生活、审美取向和民族精神,而且体现了黎族文化的艺术创造力和多层面的价值。历经三千年的发展,黎锦及其装饰纹样已然转变为黎族文化传承和发展的特定视觉语言符号。对于黎锦的研究,多数学者聚焦于黎锦传统织造技艺[1]和黎锦文化价值及传承路径[2],或关注于黎锦服饰文化[3]、黎锦特定纹样艺术特征和文化内涵[4],而对黎锦中的思想、精神和心理等根源问题论述不多。学者专家们从人类学、社会学、民族学、符号学以及宗教信仰、社会变革、支系差异等方面对黎锦文化进行了论证,但鲜有文献对黎锦携带的诸多造物思想进行系统化探讨。本文将聚焦于黎锦的起源、历史沿革和发展现状,分析黎锦装饰纹样、色彩特征和构成形式,从功能、形态、审美、心理和精神五个层面探讨黎锦所蕴含的造物思想,为黎族传统文化研究及现代设计创新提供有益参考。

1.黎锦溯源与发展现状

1.1 黎锦起源与历史沿革

黎锦即黎族妇女所造织物,古称“吉贝布”,是中国最早的棉纺织品。《尚书·禹贡》记载“岛夷卉服,厥筐织贝”。“岛夷”指黎族先民,“织贝”指木棉织品。由此可见,早在战国以前黎族先民就已掌握棉纺织技术。早先的黎民使用葛、麻、藤、吐絮灌木等野生植物纤维作为编织材料,随着棉花的出现,粗糙的原始编织技术被精细的棉纺织技术逐步取代。由于黎族没有自己的文字,他们长期处于“结绳记事、刻木记年”的生活状态中,然而聪明勤劳的黎族妇女创造了御寒遮体的织锦,并以纺织刺绣的形式将黎族人民生活的方方面面进行记录和归纳。黎锦及其装饰纹样便由此产生。

汉代,黎锦不断进步发展,成为地方岁贡品。隋唐时期,黎锦棉纺织技术处于全国前列,品种繁多。直至宋代,黎锦于国内闻名遐迩,纺织技术已领先于中原汉族。宋末元初著名女纺织家黄道婆曾在黎族学习棉纺织技艺,并对棉纺织工具进行改革,掀起了数百年的“棉花革命”,推动了整个中国棉纺织业的发展。明清时期,黎锦工艺进入精工细作、瑰丽绚烂的阶段,黎锦品质持续提升,为世人所称道。清代屈大均在《广东新语》中夸赞黎锦“机柕精工,百卉千华”[5]。鸦片战争之后,国内纺织业受西洋纺织的冲击,传统织布被洋纱洋布代替,黎锦的发展处于停滞时期。新中国成立后,相继出台多项非遗保护与传承政策,业内学者逐渐关注该领域研究,黎锦因而得到相应的保护和发展。

1.2 黎锦发展现状

历史上黎汉两族人民一直保持着密切的往来,汉族先进生产工具、技术和文化持续在黎族中传播,黎族人民的物质生活和文化生活都不断受到汉族的影响。清代明谊所修《琼州府志·海黎志》记载[6],较为落后的崖州地区黎族已是“饮食衣服与汉人同……言语相通”,文昌等较为繁荣的地带甚至出现了“无黎”之说,黎族基本与汉同化。可见,汉文化对黎锦后期发展影响之大,黎锦中的“文字纹”便是汉文字潜移默化的结果。

黎族传统织造技艺主要凭借记忆力和口述的方式小范围传承,较高的织造难度和劳动强度在一定程度上阻碍了技艺的传承和提升。随着现代纺织业的发展,物美价廉、批量生产的纺织品比比皆是,人们穿衣盖被已不再成为问题,越来越少的人愿意学习这项技艺,黎锦的传承与发展已然受到威胁。

2.黎锦装饰纹样起源及其艺术特征

装饰纹样是各个历史时期或各个民族思想文化的直观形象写照,受当时社会科技、经济、政治、文化、宗教等多方面影响,往往展现出时代独特的品性、审美、价值和艺术风貌,反映着人类的精神内涵,寄托着人们对生活的理解和希望[7]。黎锦装饰纹样是由黎族妇女通过简化、变形和夸张的手法将客观世界的事与物图像化地织绣于棉布上的黎族独特视觉艺术符号。它不仅是黎族特征的外在标志之一,也是黎族各方言区的标识符号[8]。

2.1 黎锦装饰纹样起源及种类

黎锦装饰纹样的产生并非一蹴而就,它主要源于生产力的提升、审美情趣的需要和精神信仰的再现。从生产力角度来说,黎锦装饰纹样的产生是在基本织造技术成熟的基础上进行的视觉体验优化,织造技术的加持为纹样多样化提供可能性。新石器时期的黎族先民使用石拍将绳、麻、藤席等有肌理的物品拍印在陶器表面,从而形成了绳纹、席纹、米字纹等几何印纹。随着织造技术的出现和提升,原始陶器印纹逐渐在织锦中发展为更加灵活多变且内涵丰富的抽象几何织绣纹样。从审美情趣来说,黎锦在满足人们御寒遮体的实用功能后,人们便开始探寻视觉上的审美功能,从纯色素布到图案丰富多彩的黎锦就有力地证实了这一点。黎族人民常年生活在花鸟草木、鱼蛙湖海四相环绕的美丽岛屿上,因此,自然界中目光所及且与美相关的事物便被织造于吉贝布上。从精神信仰角度来说,黎锦装饰纹样的出现是黎族先民自然崇拜和祖先崇拜的结果。由于早期黎族生产力落后,对世界的认知局限,黎族先民认为生活中发生的自然灾害和生理疾病皆因触犯了天神、水神及山神等自然界的神灵或祖先的在天之灵,而祭天、祭祖等活动有助于消除灾难、保佑平安。为了求得福泽,故黎锦中常出现祭祀场景。

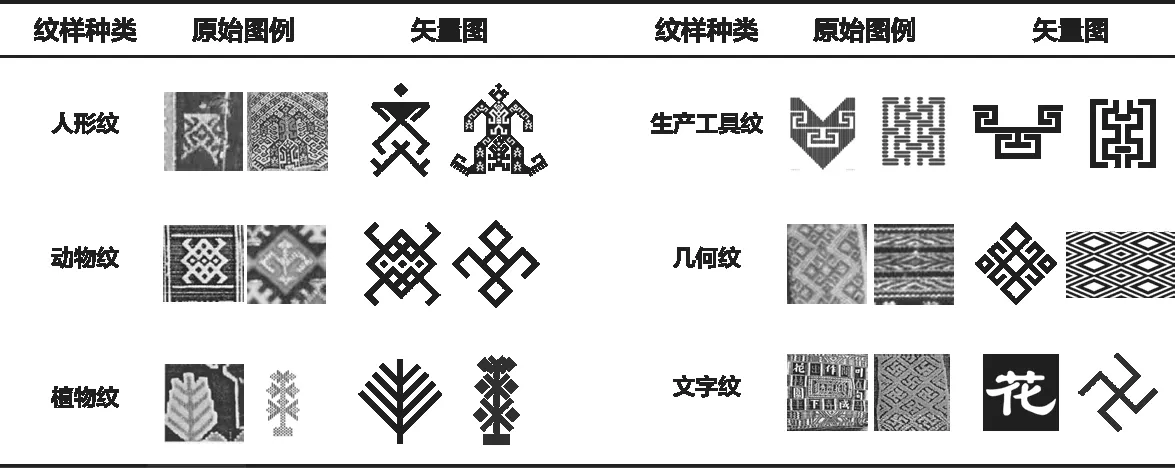

纹样是装饰艺术重要的内容,但在黎族社会中,它并非一种单纯的装饰元素。黎锦装饰纹样是黎族先民对纷乱世界的归纳与记录,浓缩了黎族的历史、文化和精神世界。从某种意义上来说,黎锦装饰纹样是黎族传递信息并实现沟通的视觉语言符号,为黎族历史和文化研究提供着可视化的参考。据不完全统计,黎锦纹样有百余种,总体上可分为人形纹、动物纹、植物纹、生产工具纹、几何纹、文字纹六大类(表1)。

表1 黎锦纹样种类

2.1.1 人形纹

黎族相信万物有灵,对祖先极为崇拜。一方面他们认为人死后灵魂仍在,患病遇灾是祖先作祟的结果,同时逝去的祖先也可以庇佑族人。另一方面黎族人相信“人”是最伟大的存在,他们具有强烈的“自我”信仰和“人本”意识,因此人形纹常常作为黎锦的焦点纹样出现。经过高度概括后,人形纹呈现出几何化、抽象化的艺术特征,其中最具代表性的是大力神纹。黎锦中常织有大力神纹,一是纪念其丰功伟绩,二是保平安,求福泽。

2.1.2 动物纹

动物纹的出现反映着人与自然之间的相处模式。一是黎族人民对部分动物极其崇拜,甚至将其作为族群图腾。早期社会多灾多难,黎族先民无力掌控人类后代的繁衍。因此,他们视青蛙、鱼等繁殖能力强的物种为吉祥之物,并将这些物种织绣于织锦上,以求人丁兴旺。二是借物抒情,表达对生活美好愿景的追求。甘工鸟是黎族的吉祥鸟,在黎族民间流传着美丽动人的爱情故事。因而,甘工鸟纹便寄托着黎族人民美好的情操以及对爱情的向往,成为表达爱情忠贞不渝的绝妙选择。

2.1.3 植物纹

在生产力落后的早期社会,从果实采集到农耕种植,植物贯穿黎族人民的日常生活,因而逐渐成为黎锦装饰纹样题材。黎族人民世世代代生存在植被丰富的亚热带地区,种类多样的植被造型直接为黎族妇女提供了黎锦装饰纹样题材灵感,如木棉花纹、椰子花纹、竹叶花纹等。

2.1.4 生产工具纹

生产工具纹包括农耕用具纹、狩猎用具纹和生活物品纹等,在黎锦中具有指示性象征和表达性象征的功能。一方面生产工具纹的出现直观地描述着黎族社会生产力发展水平;另一方面黎族人民认为拥有狩猎工具即代表可能拥有食物和生的希望。从生产工具纹中可见人们渴望获取食物的诉求。

2.1.5 几何纹

黎锦织造采用经纬编织法中的通经回纬的方法,故多使用直线、折线构成的几何形态来呈现各种装饰纹样,如此纹样统称为几何纹。在黎锦中,几何纹多数起到辅助装饰主纹样的作用。常规的几何纹有菱形纹、三角纹、十字纹等。这些纹样趋近现代化审美,具有高度传播的可能。

2.1.6 文字纹

黎族没有自己的文字,黎锦中的文字大多是指汉文字。历史上黎族与汉族一贯保持着频繁的经济往来和文化交流,在汉文化的持续影响下,黎族开始使用汉文字。久而久之,黎族人民将汉字中具有吉祥美好含义的文字织绣于黎锦上,通过这种方式表达福寿康宁、喜庆欢乐的美好祝愿,如“福”“禄”“寿”等。

2.2 黎锦装饰纹样色彩三要素及色彩语言体系

黎锦染料以野生植物为主,矿物质为辅。黎锦装饰纹样多以黑、蓝等深色为基色,以青、绿、黄、红、褐等自然界可获取的浅色为辅助色,呈现出鲜明的深浅、明暗对比。从色彩三要素来说,黎锦装饰纹样的色相多以邻近色(色环上30度以内)和中差色(色环上90度左右)为主,视觉上给人一种和谐美[9]。在色彩明度上,黎锦装饰纹样以明度差较小的中高明度为主,塑造出高雅不俗且不失稳重的风韵。在色彩纯度上,高纯度和中纯度色彩组合搭配,节奏感强。如海南省博物馆文物藏品中的润方言女子筒裙(图1),以红色为主调,搭配橙、黄两种邻近色,明度纯度适中,整体呈现出欢快明亮、道法自然的和谐之美。

图1 润方言女子筒裙色彩分析

黎锦中不同的色彩往往象征着不同的事物,寄托着不同的愿景,流露着不同的情绪,常能唤起人们的情感体验[10]。久而久之,黎锦渐渐形成了一套独特且具有神秘主义的色彩语言体系,每块织锦都流溢着黎族人民与众不同的色彩感受和美好追求。如黑色表示吉祥、永久、稳重与驱邪避妖,是黎族服饰中不可缺少的色彩;红色象征权威、尊严,也可驱赶妖魔,是仙人之色,亦是黎民百姓崇拜的颜色;黄色蕴含着男性的健美、活力和刚强,也寓意着生机活力、平安长寿;蓝色具有智慧渊博、美好祥和之意,给人沉稳古朴、冷峻幽美的视觉体验;绿色代表生命,是自然赋予的生命之色,黎族妇女穿戴绿色衣物或在织锦中运用绿色图案,表示穿戴者年轻美丽、具有延绵子嗣的能力;白色则表达圣洁、善良和吉祥,黎族妇女在黎锦中用白色进行搭配和点缀,用来表示女性的纯洁美好。

2.3 黎锦装饰纹样构成形式

2.3.1 主次之美

黎锦图案主要由母体纹样和子体纹样组成。母体纹样通常在画面的视觉中心,占幅面积较大,而子体纹样常作为陪衬或辅助,围绕母体进行构图。图案构成形式大体上呈现出结构严整和主次分明的美感。

2.3.2 秩序之美

黎锦装饰纹样多采用程序化的二方连续、四方连续式构图,利用相同的纹样进行重复排列,从而得到一个丰富的图案区。这种可无限扩展和变化的构图方式,大大提升了画面的韵律和秩序。如美孚锦中平行排列的线条、交替排列的菱形均体现出繁而不乱、层次分明的艺术特征,黎锦装饰纹样的秩序之美尽收眼前。

2.3.3 对称之美

从整体来看,黎锦服饰中的纹样一般分布在领口、袖口、衣身下摆及左右侧摆处,空间分布平衡对称(图2)。从局部来看,单个纹样或区域图案大多仍运用左右对称的手法,纹样协调均衡,具有高度对称之美。

3.黎锦蕴含的造物思想

3.1 功能层

3.1.1 “以用为美,先用后美”的实用主义造物思想

日本著名民艺理论家柳宗悦认为“民间器物由民众制作并服务于民众”,且“所有的工艺都产生于用途”。黎锦织造是一项以维持自身生命和群体生命的实用需求为目的的生产活动,与黎族人民的生活有着密切的关系。黎锦是典型的实用品。墨子曰:“食必常饱,然后求美,衣必常暖,然后求丽”。黎锦最初仅具有御寒遮体、防御蚊虫、保护肌肤的实用功能。从“生存”到“悦目”的转变基于物质生活得到基本满足,人们才产生审美和精神需求,开始在造物活动中寻求可美化形象、愉悦身心的织物。黎锦是实用和审美的有机统一体,离开了“用”,“美”便没有了根基。

3.1.2 “社会身份识别”功能下的文化认同意识

首先,黎锦是区分黎族和其他民族和部落的重要标识。在远古时期,为保持族群内部团结和一致对外,各个族群形成了与之对应的民族标志,或是信仰,或是图腾,或是装扮。在历史的长河中,这些标志逐渐成为族群产文化认同的符号。其次,黎锦装饰纹样是黎族五大方言区相互区别的标识符号。各方言区受地方生活环境、地理条件、生活习俗、经济和教育等因素的影响各有侧重,黎锦装饰纹样既存在一定的相似性,又相互区别。再者,黎锦是区分同族人性别、年纪和社会身份的标识符号。黎族男性服饰中的“丁”字形腰布,便是区分性别的显性特征。黎族人民通过辨别黎锦的式样及其装饰纹样还可以定义穿戴者的婚配情况、家庭状况和社会地位等。最后,在黎族人民心中,黎锦是认祖归宗的寻祖信号。黎族女性死后须穿上本支系的黎锦服饰才能入殓,否则祖宗将无法辨别其身份,最终将变成孤魂野鬼无法归根。

3.2 形态层

3.2.1 自然之道

人类造物活动的开展,是基于人类与自然和社会的互动而产生的。黎族人民与大自然密切接触,其艺术创作和生产生活始终遵循着古朴的“自然之道”生态道德观。在黎锦创作中,纺织原料、工具、染料都取之于自然,装饰纹样题材也多源于自然,更有甚者将自然界中特定物种作为族系标志元素或图腾信仰。种种迹象皆显现出黎族人民“取之自然、崇拜自然”的思想观念。另外,黎族妇女织造黎锦时不曾提前画图做样,其式样造型均凭心记口授才得以延续。这一方式也表现出黎族技艺传承的“自然之道”。

3.2.2 和谐共生

黎族生活在植被茂盛、物种多样的环海亚热带地区,这种原生态的生存环境对黎族人民的生活观念和道德风尚产生深远影响。黎锦图案中常常出现“人”的形象,如“祖先图”“婚礼图”和“舞蹈图”等经典图案,这些图案记录的场景中除了“人”还有动物、植物等自然之物的身影,氛围其乐融融。这不仅彰显了黎族人民朴素的自然观,还反映了人与自然和谐共生的美好愿景,与中国古代哲学思想“天人合一”不谋而合。

3.2.3 物以载道

器物具有特定的文化属性[12],能反映出一个国家或民族特定时期的经济、文化、意识形态和思想观念。“图必有意,意必吉祥”[13],黎锦百余种纹样中分别蕴含着对自然的崇拜、对祖先的敬仰和对美好生活的向往。黎锦多采用中高纯度和邻近色进行搭配,色彩欢快明亮且不俗,如同黎族人民开朗活泼且质朴纯真的性格。黎锦装饰纹样构图中以均衡、反复和对称的艺术手法为主,表现出强烈的节奏韵律和秩序美感,从中可体会到黎族传统审美中的均衡意识。

3.3 审美层

3.3.1 形中有神,象外之象

黎锦织绣纹样不仅注重“形似”的形态特征,还具有“神似”的艺术造诣和“象外之象”的思想境界。黎锦纹样经历了由具象到抽象的转变,形成了很多具有强表现力的纹样符号。以蛙纹为例,早期蛙纹呈现出一定程度的写实风格,其特征、姿态高度还原,大众一眼便可识别。后期黎锦蛙纹逐渐简化,更具有神韵,纹样表现为装饰性和艺术性极强的线性几何图形,甚至有的蛙纹看起来更像“出”字,若无织造者解惑很难辨别纹样原型。此时的蛙纹是“人丁兴旺、多子多福、平安喜乐”的代名词,原本单纯的装饰符号已上升为人类精神与渴望的象征符号。

3.3.2 大美无言

庄子云:“天地有大美而不言。”黎锦虽不能语,却将秩序之美、古朴之美、自然之美、和谐之美、生命之美集于一身,令人流连忘返。黎锦质朴典雅的风格、简约无华的几何纹样、朴素雅致的色彩搭配和精湛的织造技艺所产生的视觉体验本身就是一种美。此美不言,已成优雅。黎民并非刻意营造大美和崇高的格调,他们心无旁骛地织造着内心的精神世界。这种审美取向的形成是无意识的,也正是美之所在——美而不自知、不骄纵。黎锦是黎族文化、民族精神和思想意识的高度凝练,是物与心的高度契合。这种主客统一、物我交融之美很难不令人悦于形、感于意,会于心。

3.4 心理层

3.4.1 “生殖崇拜”下的“种族兴旺,生命繁荣”诉求

黎锦作为民间艺术之一,具有“生命繁荣”的鲜明特征。早期社会由于生产力低下、科学不发达,黎族先民对洪水灾害无力抗拒,便将生的希望寄托于超自然的神秘力量。聪明的黎民逐渐发现强烈的“蛙鸣”示意着“雨至”,青蛙成为预测风雨灾难的神灵之物,同时也被认为具有农事中“卜丰歉”的特异功能,因此织绣蛙纹于黎锦上有助于获得“神力”保佑,减少灾害中人类的死亡并保证农耕丰收。除此之外,青蛙是繁殖力极强的物种,织绣蛙纹是黎族妇女期望氏族兴旺,万物生生不息的强烈表达。

3.4.2 “祖先崇拜”下的“灵魂救赎”诉求

黎族先民对自然和宇宙几乎一无所知,他们将生老病死的原因与神秘的未知世界挂钩,逐渐形成“天上怕雷公、人间怕禁公、地下怕祖公”的思想观念,从此“生命和福祸”与“自然和祖先”息息相关。祁庆富[14]在研究中表明,黎锦中的“人形纹”是基于“蛙纹”的图形演变,两者之间具有不可割舍的联系。黎族信仰祖先崇拜,认为人死后灵魂不灭,黎族已逝女性需要身着蛙纹黎锦入殓才能得到祖先的接纳,才有所归依,因此,“蛙纹”黎锦则是认祖归宗的特殊“符号”。黎族女性身着蛙纹黎锦入葬与其文身习俗殊途同归,旨在敬畏祖先,祈求“灵魂救赎”。

3.5 精神层

3.5.1 坚强不息的创业精神

据文献考究,黎族祖先是从我国东部浙江河姆渡地区向海南岛迁徙的。此行跋山涉水,饥寒交迫,但黎族先民并未退却。他们以百折不挠的精神、乐观顽强的意志艰苦创业,最终使得族群繁衍生息。这一事迹被后人们世代流传,并将祖先神化、将自然力人格化,营造出“大力神”的形象。民间传说中,“大力神”具有回天之力,他不辞劳苦开创天地、造河铺路,最终为子孙后代创建了崭新的家园并献身其中。为纪念祖先舍生忘死开创家园的丰功伟绩,歌颂祖先坚强不息的创业精神和高尚品质,人们便将其织绣于黎锦上永续流传。

3.5.2 勇于开拓的创新精神

黎族是一个富有创造力的民族,聪慧的黎族先民早早掌握了火的使用和陶的制作,发明创造了“树皮布”“独木舟”及“腰舟”等生存技术和工具。其中“树皮布”和“陶轮”的发明为黎锦的产生提供了物质基础并迈出了纺织业的第一步。黎锦历经千年发展,织造技艺和品质多次得到提升,其品类、色彩纹样和纺织工具不断丰富。从“广幅布”到“龙被”,从石质纺轮到三锭脚踏纺车,从素布到五色斑布再到丰富多彩、图案多样的黎锦,无一不是黎族人民在实践中自主设计、自主创新、自主创美的结果。黎锦的发展历程充分反映了黎族人民锐意进取、勤于探索的创新精神,是黎族人民以创新精神谱写的一部织锦史[15]。

3.5.3 以人为本的人文精神

人是社会生产实践的主体,同时也是黎锦纹样的焦点。纵观黎族各时期不同方言区的黎锦纹样,人形纹出现次数最为频繁且占据图案中心位置。各种动物纹、植物纹、几何纹等皆围绕人形纹进行布局。这种重人轻物的布局形式体现了黎族人民对祖先的高度崇拜。此外,黎锦中的大力神纹由一个母体人形纹和多个子人形纹组合而成,给人营造出世人皆被庇佑的感觉,反映了黎族人民崇尚力量、崇尚“自我”的价值观。黎锦是黎族文化的载体和黎民思想观念的意化物,织造者用巧妙的构思、精湛的技艺和丰富的色彩全力歌颂万物之灵的人。人的光辉形象、本质力量和创造精神等全都系在经纬交错的纱线间。

结语

历经千年发展,黎锦不仅是人们御寒遮体的生活用品,还是黎族人民传达历史文化、艺术审美、理想追求和思想观念的特殊载体和视觉语言符号。黎族造物思想形成于造物实践活动,黎锦是黎族造物思想的外化表征,从中可解读出实用主义、文化认同、自然之道、和谐共生、物以载道、象外之象、大美无言、生命繁重、灵魂救赎、以人为本等思想内容。黎锦与黎族历史同行,关注其造物思想,有益于深刻地感受黎族文化、品赏黎锦艺术。受现代纺织业冲击,黎锦逐渐淡出了人们的日常生活,但黎锦艺术所蕴含的一系列造物思想仍具有极高的美学价值和文化研究价值,在当代社会熠熠生辉。