迷“网”的少年:网瘾风险青少年的症状演化*

陈诗韵 屈笛扬 卜 禾 梁凯欣 张沛超 迟新丽

迷“网”的少年:网瘾风险青少年的症状演化*

陈诗韵1,2屈笛扬3卜 禾4梁凯欣1张沛超5迟新丽1

(1深圳大学心理学院, 深圳 518061) (2香港理工大学应用社会科学系, 香港) (3清华大学万科公共卫生与健康学院, 北京 100091) (4华东理工大学社会与公共管理学院, 上海 200237) (5武汉大学现代心理学研究中心, 武汉 430072)

本研究对深圳市1279名初一学生进行连续3年追踪测量, 采用增长混合模型和网络分析方法, 识别网瘾风险青少年及其网瘾症状的演化规律。增长混合模型结果显示, 根据青少年网瘾的发展趋势可以将青少年区分为正常组和风险组。网络分析结果表明, 风险组青少年的网瘾在不同阶段呈现不同的核心症状:在初一时, “强迫性网络使用”、“满足感缺失”、“情绪失控”和“戒断反应”的中心性均较高; 在初二时, “满足感缺失”成为了该时间点中心性最高的核心症状; 在初三时, “戒断反应”成为了中心性最高的核心症状。本研究拓宽了对青少年网瘾动态变化性的认识, 扩充了识别网瘾风险青少年的方法, 为未来设计有针对性的干预方案提供实证依据。

网瘾, 网络分析, 发展轨迹, 纵向研究, 症状演化

1 前言

现代社会, 互联网已成为人们生活中不可或缺的一部分。其中, 青少年俨然已成为网络主要用户群体之一。据《中国互联网络发展状况统计报告》(2022)显示, 截止2022年6月, 青少年网民已高达13.5% (CNNIC, 2022)。尽管适当的网络使用会给青少年带来积极影响(比如, 促进信息传递和交流, 建立更丰富的社会支持网络), 但不可否认的是, 过度依赖互联网可能会对青少年产生诸多负面影响, 如网络成瘾(以下简称“网瘾”; Chi et al., 2020; Pan et al., 2020)。网瘾指的是个体在无其它成瘾物质的影响时对上网的过度依赖, 并因此导致学业、人际和社会功能等的损害(Young, 1998)。由于青少年的身心发展尚不成熟, 对网络中良莠不齐的信息缺乏辨识能力(Kuss et al., 2013), 且对于网络使用行为缺乏足够的自制力(Tokunaga, 2015), 导致这部分群体成为了网瘾的高风险人群。据中国互联网信息中心报道, 中国青少年的网瘾检出率已高达19.5% (CNNIC, 2022), 这意味着我国将近3315万青少年被检出网瘾。大量研究表明, 网瘾对青少年的身体健康(Güzel et al., 2018)、学业表现(Kuss et al., 2014)以及心理健康问题(Singh & Barmola, 2016)有不良影响。鉴于青少年网瘾的高检出率和高危害性, 迫切需要拓宽和加深对青少年网瘾的认识, 为青少年网瘾评估和预警提供新的视角和解决思路。

青春期是个体身心都会经历急剧变化的阶段。已有研究指出, 网瘾风险青少年的识别和评估需要考量青少年网瘾的动态变化性(Bu et al., 2021)。例如, Chang等(2014)追踪了2315名10年级的台湾高中生, 发现其中有六分之一的学生, 在一年后(11年级)被检出有网瘾, 而七分之一学生的网瘾水平在一年后显著降低。随后, 在我国不同地区的青少年中开展的研究也相继验证了青少年网瘾在不同阶段的动态变化性, 如Bu等(2021)在深圳青少年的追踪研究中发现, 初一表现出网瘾的青少年群体中, 有59.3%的网瘾水平会随着时间的推移降低至临界值以下。在初一时未出现网瘾的青少年中, 10.2%在初二时发展出网瘾。然而, 上述研究仅采用两波次追踪数据, 无法呈现青少年网瘾发展的趋势和重要拐点。此外, 仅通过临界值标准区分“有”和“无”网瘾类别, 再以不同时间点的青少年所属的类别变化来定义其网瘾的发展态势, 可能会忽略网瘾发展存在的异质性, 即具有相同类别变化的青少年可能表现出完全不同的发展轨迹。例如, 根据临界值标准, 一部分青少年在两个时间点均被归于无网瘾类别, 往往会被认为是没有风险, 但是这部分群体可能正呈现向风险发展的态势。因此, 纳入网瘾发展轨迹异质性的考量, 可以在临界值识别网瘾风险组的基础上, 更全面且清晰地揭示青少年网瘾发展特点。

研究发现采用增长混合模型(Growth Mixture Model, 以下简称GMM)考察网瘾发展轨迹, 能够有效弥补上述不足(Choo et al., 2021)。已有研究证实了GMM分析方法在识别网瘾风险群组中的独特优势。例如, Choo等(2021)研究者通过4次的追踪调查结果发现, 基于临界值标准, 在一个或以上时间点被定义为有网瘾的青少年群体中, 能够区分3个异质性群组:网瘾边缘组(在第一个时间点时网瘾水平达到临界值, 随后网瘾水平波动于临界值附近)、网瘾改善组(在第一个时间点时网瘾水平远高于临界值, 随后网瘾水平波动于临界值附近)和网瘾波动组(在其中两个非连续时间点网瘾水平远高于临界值, 而另外3个时间点网瘾水平在临界值以下)。此外, 学者Hong等(2014)和Zhou等(2018)分别在韩国青少年和中国经历了创伤事件的青少年群体中考察网瘾发展轨迹, 也同样发现在某一个及以上时间点表现出较高网瘾水平的青少年中具有群体差异性, 既包括网瘾逐步上升至高水平的群组, 也包括网瘾在高水平缓慢下降的群组。由此可见, 相比于临界值区分方式, 通过发展轨迹区分风险组青少年更佳。此外, 根据“失补偿”假说, 上网行为是青少年在心理发展过程中受阻时的一种补偿表现。在这一过程中, 青少年如果采用“建设性补偿”的方式, 例如通过网络社交平台改善或修复同伴关系、适度通过网络游戏缓解压力来满足发展受阻所产生的需求, 则意味着顺利完成补偿, 从阶段性过度上网恢复到正常水平, 即属于正常上网行为; 如果采用的是“病态性补偿”, 例如为逃避现实生活中的问题而沉迷网络, 或网络成为个体获得满足和支持的唯一途径, 则意味着失补偿的产生, 导致青少年发展偏差或中断, 即形成网瘾行为(高文斌, 陈祉妍, 2006)。该理论提示我们, 基于不同的补偿方式, 青少年网瘾发展轨迹可能存在异质性群组。基于此, 本研究首先采用GMM分析方法, 以3年三波次的纵向研究数据识别青少年网瘾发展轨迹的异质性群组, 并提出以下假设:青少年网瘾发展轨迹存在群组异质性, 且存在网络使用行为不断增加并最终发展成为网瘾的风险组青少年(假设1)。

此外, 对于呈现风险发展态势的风险组青少年, 本研究将进一步关注该群体的网瘾症状表现。由于网瘾尚未被世界卫生组织(WHO)、精神疾病诊断和统计手册(DSM-IV)或国际疾病分类(ICD-11)定义为一种心理疾病, 因此目前学术界对于网瘾及其症状的界定仍然存在一定的争议。普遍认为, 网瘾是成瘾行为的一种, 并通过参考其它成瘾行为的标准对网瘾症状进行识别。其中, Young (1998)提出的以下8个症状作为识别网瘾的标准最广为应用, 具体包括:(1)强迫性网络使用; (2)保证满足感; (3)反复尝试减少上网行为; (4)当网络使用受限时, 产生易怒、抑郁或情绪不稳定等情况; (5)过度时间消耗; (6)为了上网甚至危害工作或社会关系; (7)隐瞒上网行为; (8)逃避现实。根据这8项评判标准, 不同学者分别发展出了7条目(Griffiths, 1998)、8条目(Suler, 2004)、10条目(Young, 1998)及20条目(Young, 1998)的网络成瘾量表。然而, 最初发展出来的7条目和9条目的网络成瘾量表并非针对网瘾行为本身制定,而是参照DSM-IV中的赌博成瘾和精神活性物质依赖的标准制定, 所以在后续的研究中使用较少(Griffiths, 1998; Suler, 2004)。随后, Shek等人(2008)通过比较中文版Goldberg网络成瘾量表和Young的10条目网络成瘾量表(Internet Addiction Test-10, IAT-10), 确认了Young的10条目网络成瘾量表在香港青少年中表现出较好的信效度。10条目的网络成瘾量表在Young (1998)提出的8个网瘾症状基础上, 将“反复尝试减少上网行为”症状细分为“戒断症状”和“情绪失控症状”。“戒断症状”关注的是停止上网后的消极情绪反应, 而“情绪失控症状”关注的是尝试控制或者减少上网时产生的消极情绪反应。同时, 有研究者认为, 因为网瘾所引发的过度金钱耗费是突出症状之一(Cao & Su, 2007), 因此10条目的网络成瘾量表新增了一项关注上网花费问题的症状, 即将上网所带来的过度金钱消耗也纳入为判定网瘾的标准之一。基于此, 在本研究中, 以Shek检验的中文版10条目网络成瘾量表作为参考依据(Young, 1999), 将单个测量条目视为网瘾的不同症状以考察其发展演化特点(Hirota et al., 2020)。近几年来, 病理网络理论的发展为考察青少年网瘾成因和高复发提供了新的视角。根据病理网络理论, 网瘾的症状网络中存在着一个或几个中心性较高的症状(又称核心症状), 通过激活其它症状, 从而形成负性循环, 导致成瘾行为的持续发展(Borsboom & Cramer, 2013; Borsboom, 2017)。此外, 网络全局强度越高, 症状内部连接越紧密, 稳定性越高, 网瘾易感性就越强(Borsboom, 2017; Tio et al., 2016)。相比于以往的研究, 基于精神病理学的网络分析方法可以更加直观地展现不同症状, 以及症状之间的关联在网瘾中发挥的作用, 从而为风险组青少年的网瘾核心症状的识别和干预提供实证证据。

目前, 仅有两项研究采用了网络分析方法考察青少年的网瘾情况, 其研究结果一致表明不同网瘾症状和症状之间的两两关联在网络中发挥独特的作用。如, Hirota等(2020)对日本青少年网瘾进行症状网络分析发现, “因为上网影响了学习效率”这一症状是网瘾的核心症状, 能够更大程度地对其他症状产生影响。此外, Liu等(2022)对处于不同青春期阶段的中国青少年的网瘾症状网络分析发现, 网瘾的核心症状在青春期早期为“满足感缺失”, 中期为“睡眠减少”、“无法停止上网”和“感到抑郁”, 后期为“感到抑郁”。然而, 由于现有的青少年网瘾的网络分析研究均采用横断面研究设计, 因此对网瘾症状随着时间如何演化仍然是未知的。尽管Liu等(2022)的研究已经关注到不同青春期阶段网瘾核心症状的变化, 但该研究比较的是3个独立样本的症状网络, 研究结果容易受到不同样本之间个体差异的影响。因此, 有必要采用追踪研究设计考察相同被试群体的症状网络演化。目前, 有学者提出网络比较分析和被试间网络分析(如, 交叉滞后网络分析)方法均适用于纵向数据(Robinaugh et al., 2020), 但两者的关注点有所不同。前者强调的是不同时间点下核心症状和症状之间关联的差异, 而后者则侧重于揭示网络症状在跨时间上的因果关系。目前学术界达成的共识在于两种分析方法均能提供有价值的部分信息, 但关于何种方法更能体现精神病学症状之间的关系仍然存在争议(Robinaugh et al., 2020)。基于本研究目的, 我们采用网络比较分析方法探索网瘾风险组青少年症状网络演化, 旨在回答以下研究问题:网瘾症状总体连接程度和两两症状之间的关联在不同时间点有何不同, 以及不同时间点网瘾核心症状是否有所改变。

综上所述, 本研究选取初一年级的青少年作为研究对象, 采用3年三波的纵向研究设计, 结合GMM和网络分析方法, 识别网瘾风险青少年并考察其症状演化规律, 旨在实现以下目标:(1)根据青少年网瘾发展轨迹区分不同的异质性群体, 并假设存在网瘾风险组青少年; (2)在症状层面比较不同时间点下风险组的网瘾症状网络(症状总体连接程度和两两症状之间的关联), 并识别不同阶段时的网瘾核心症状。

2 方法

2.1 被试与施测过程

本研究采用整群随机抽样法, 以学校为标准进行分群。采用随机数表的方式从深圳市中学中抽取5所中学。每所中学的被试均为2016级初一学生, 且以1年时间为间隔, 参与3次追踪测查。该研究项目为深圳市青少年心理健康调查项目, 通过大样本追踪设计探讨青少年积极青少年发展及网瘾、抑郁及内外向行为发展特点及影响机制, 旨在揭示青少年心理社会发展变化及差异, 促进青少年健康成长。项目测查由心理学专业研究生担任主试, 项目负责人事先对主试在测验目的、内容、要求、测验流程以及相关注意事项等方面进行统一的专业培训。施测前, 首先征得学校和班主任老师的同意, 向家长和学生介绍测试的整体情况, 并获得家长和学生的知情同意。施测时, 以班级为单位, 采用纸笔测验的形式在教室进行统一施测, 待所有学生做答完毕后, 主试当场收回问卷。在3个时间点的测查中, 施测程序完全一致。

本研究所得数据于2016年10月~11月进行第一次施测(T1), 之后每隔1年进行一次追踪调查。第一次施测共获得有效被试1544名, 第二次施测(T2:2017年10月~11月)获得有效被试1511名, 第三次施测获得有效被试1480名(T3:2018年10月~ 11月)。由于本研究拟采用网络分析方法对研究问题进行探讨, 目前现有的网络分析方法无法处理包含缺失数据在内的计算(Epskamp & Fried, 2018)。因此, 本研究删除未报告性别和年龄以及未完整报告所有网瘾条目的被试。差异性检验结果表明样本被试与流失被试在性别(= 0.15), 年龄(= 0.66), T1网瘾得分(= 0.79)均无显著差异。表明本研究被试中不存在结构化流失。三次都参与问卷调查的有效被试1279名构成了本研究的样本。其中, 男生662名(51.8%), 女生617名(48.2%)。首次调查时, 被试的平均年龄为12.46岁(= 0.63岁)。采用Harman单因素检验法对本结果进行检验, 结果表明共有7个因子的特征根大于1, 其中最大因子解释的变异量为17.55%, 远小于临界标准40%, 由此可以推断本研究不存在明显的共同方法偏差。

2.2 工具

10条目网络成瘾量表(Internet Addiction Test-10, IAT-10) 3次调查均采用Young编制的10条目网络成瘾量表(Young, 1999)。Shek等(2008)在中国青少年群体确认了该量表中文版具有良好的信效度。该量表共包含10个网络成瘾症状, 被试根据其在过去1年中网络使用情况回答“是”和“否”, 其中“是”计1分, “否”计0分, 共10个题目。以往的研究建议将4分作为该量表的临界值, 即得分等于或大于4分的个体则可以被认为有网瘾(Shek et al., 2008)。在本研究中, 量表在3个时间点的克朗巴哈系数分别为0.76, 0.75和0.83。同时, 该量表在3个时间点均表现出较好的结构效度(χ2= 185.31~245.05,= 34,< 0.001, CFI = 0.91~0.93, TLI = 0.88~0.91, RMSEA = 0.06~0.09, SRMR = 0.04)。

2.3 统计分析

本研究首先采用Mplus 8.0 (Muthén & Muthén, 2017)进行描述性统计和相关性分析。其次, 将性别和年龄作为协变量, 采用GMM估计不同异质性群体的发展轨迹, 并采用差异性检验比较不同异质性群体的人口统计学差异。最后, 使用R-package version 4.1.3估计网瘾风险群组3个时间点的网络结构和中心症状演化。

2.3.1 GMM分析

首先, 基于3年三批次的追踪数据, 通过评估和比较GMM的拟合程度, 分析青少年网瘾的3年发展轨迹的异质性。传统的增长模型假设样本中所有的个体有着相同的增长轨迹, 与之相比, GMM允许群体内存在异质性, 即假设样本中存在不同的类别群体有着相似但不完全相同的增长轨迹。GMM的独特优势在于能够在考虑时间因素前提下, 更准确地分辨不同个体之间的异质性, 根据个体的发展轨迹更加准确识别出网瘾的风险群组。本研究采用增长因子方差和协方差自由估计的GMM, 即允许类别内所有个体具有不完全相同的增长轨迹, 以最大限度保证拟合的优化和体现发展轨迹的异质性。在GMM模型分析中, 截距和斜率均存在均值和方差两个参数。截距因子的均值用于描述个体的平均初始水平, 而截距因子的方差则反映个体在特定时间点之间的差异程度, 即方差值越大, 说明个体间的初始水平差异越明显。斜率因子的均值表示的是各个时间点之间的平均增长率, 而斜率因子的方差则反映个体间增长率的差异程度, 即方差值越大, 个体间发展轨迹的差异越明显(王孟成等, 2017)。GMM模型的检验指标包括信息指数:艾凯克信息准则(AIC)、贝叶斯信息准则(BIC)、样本校正的BIC (aBIC)、信息熵(Entropy); 检验统计量:似然比检验指标(LMR)和基于Bootstrap的似然比检验(BLRT)指标。根据“Entropy更高, AIC、BIC和aBIC更低者, LMR和BLRT两个指标值达到显著水平, 模型拟合效果更好”的选择方法, 且保证每个类别的人数比例不少于5%, 确定最优类别模型 (张洁婷等, 2010)。

2.3.2 网络分析

采用R-package对不同时间点时的网瘾症状网络进行估计, 该分析方法遵循Epskamp和Fried发表的标准指南(Epskamp & Fried, 2018)。

首先, 使用R程序包IsingFit对症状网络进行估计及可视化。采用基于里斯模型的eLasso方法, 使用正则化逻辑回归的方法估计网络结构。为避免假阳性关联的出现, 该程序使用最小绝对收缩和选择算子(Graphical Least Absolute Shrinkage and Section Operator, GLASSO; Tibshirani, 1996)对此进行了控制。该方法适用于估计二进制数据的加权无向网络, 其网络边缘可以理解为一个变量与其他所有变量的回归方程系数(斜率与截距)的加权平均值。由于本研究的网络结构的节点较少, 为使网络结构更具灵敏性, 本研究采用OR规则定义节点(Node)和边缘(Edge)的存在, 即若两个回归方程系数中, 若有其中一个系数非零, 则被定义为存在边缘(Van Borkulo et al., 2014)。为了纳入影响网络的协变量(性别和网瘾得分均值), 参考Funkhouser (2020)建议的方法, 将协变量纳入网络的估计中但是不讨论其对网瘾各症状的影响。第二步采用R程序包Network Comparison Test (NCT), 通过1000次迭代的置换测试从总体和局部的维度比较3个时间点网络结构、强度中心性以及边缘联结差异的显著性(Van Borkulo et al., 2022), 显著性水平设置为0.05。第三步是通过中心性指标评估网络中各项症状所发挥的作用。常见的中心性指标包括强度中心性(Strength)、中介性(Betweenness)和接近性(Closeness; Opsahl et al., 2010)。由于以往的研究均表明强度中心性的稳定性较高, 因此本研究主要解释这一中心性指标, 另外两个指标作为参考(梁一鸣等, 2020)。在本研究中, 所有中心性系数均为标准化的分数, 因此系数越高, 意味着该症状在网络中更容易激活其它的症状, 从而可以确定各个时间点的最为重要的症状。最后, 使用R程序包bootnet进行对网络估计、边缘估计和中心性估计进行准确性分析。首先通过自举边缘权重的95%置信区间估计边缘的准确性, 置信区间覆盖的区域越小意味着边缘估计越准确。其次, 通过子集构造程序删除一定比例的被试并重新估计节点中心性, 该中心性与原中心性指标相关程度达到0.7时, 删除被试的比例被定义为中心性稳定系数(Centrality stability coefficient; CS-coefficient), CS系数大于0.25意味着稳定性可接受, 大于0.50意味着稳定性较好。

3 结果

3.1 各变量描述统计及相关性分析

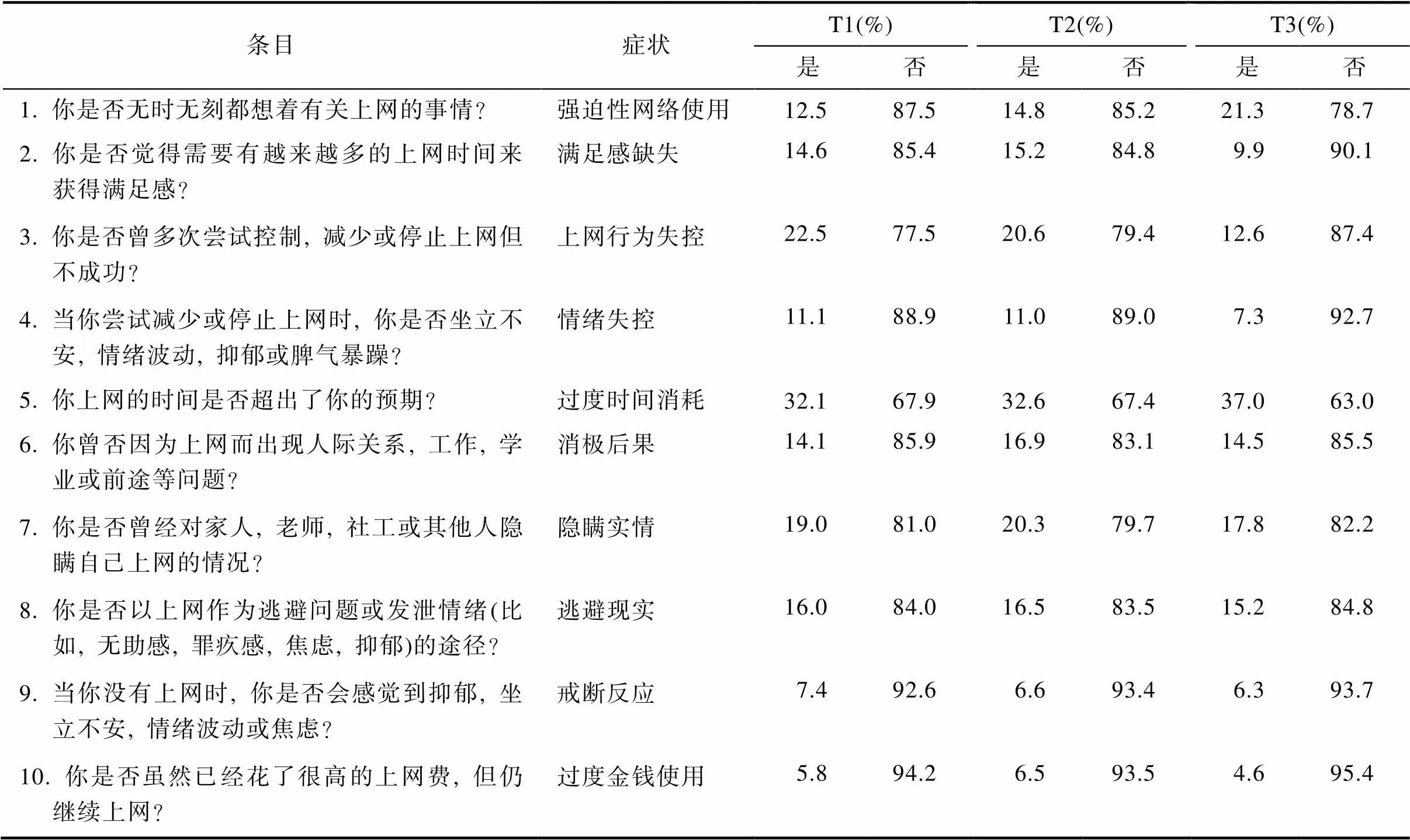

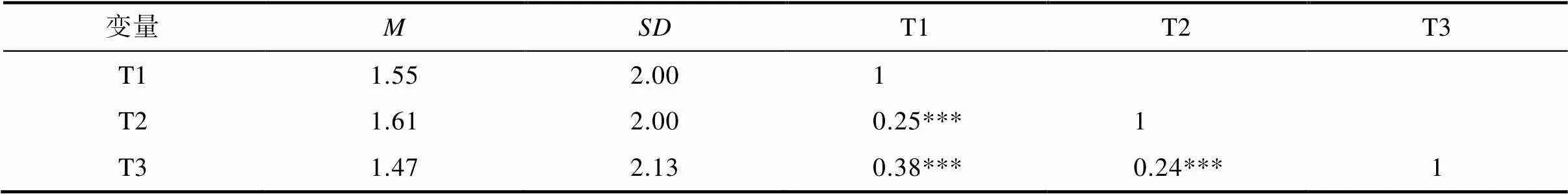

所有题目加总后得分用于衡量青少年的网瘾程度(各条目的作答率见表1)。表2为所有被试在3个时间点的网瘾得分均值、标准差以及相关性分析。结果表明, 在3次测量中, 网瘾均值在T2时最高, 其次为T1, 在T3时最低。初一的网络成瘾青少年占14.1%, 初二上升至15.6%, 初三又下降至14.9%。其次, 3个时间点的标准差逐年增加, 说明青少年个体间的网瘾得分差异逐年增大, 暗示着青少年的网瘾得分存在一定程度的个体差异。相关性分析结果表明, 初一和初二的网瘾得分的相关系数为0.25 (< 0.01), 初二和初三的网瘾得分的相关系数为0.24 (< 0.01), 初一和初三的网瘾得分的相关系数为0.38 (< 0.01)。根据相关系数的稳定性标准, 网瘾得分在相邻时间间隔的稳定性较低, 在两年的时间间隔呈中等稳定性。

3.2 GMM分析

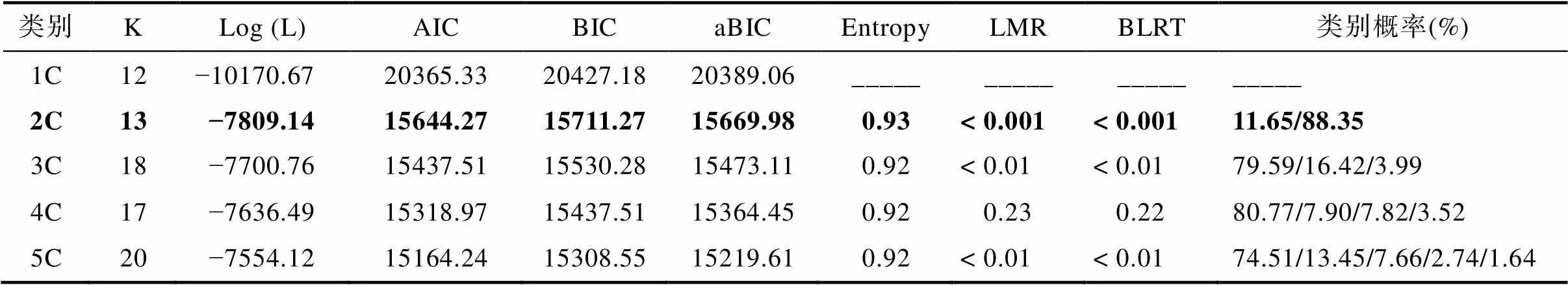

本研究分别选取1~5种类别的GMM进行模型拟合度分析, 各项拟合指数见表3。在所有模型中, 四类别模型的BLRT和LMR未达到显著水平, 提示二类别模型和三类别模型更佳。考虑到二类别模型Entropy系数更高, 提示了二类别模型的分类更加准确。因此, 综合考量后选择保留二类别模型。在此基础上, 进一步考察两个潜在类别的发展轨迹特征。研究结果表明, 两个潜在类别的截距均值分别为C1:2.36 (= 0.25,= 9.47,< 0.001); C2:1.48 (= 0.05,= 27.32,< 0.001)。两个潜在类别的截距均值存在显著的差异, C1组网瘾得分初始值较高, 而C2组的初始值得分相对较低。此外, 通过斜率的均值考察每个类别的平均增长率。两个潜在类别的斜率均值分别为C1:1.62 (= 0.14,= 11.45,< 0.001); C2:−0.27 (= 0.03,= −8.36,< 0.001)。两组的网瘾得分水平随时间的变化均发生了显著的变化, 且C1组的网瘾水平随时间显著升高, 而C2组的网瘾水平有所下降。

表1 三个时间点网瘾各条目的作答情况(N =1279)

注:T1:首次测量, T2:第二次测量, T3:第三次测量。

表2 各时间点网瘾得分描述性统计及相关性分析(N = 1279)

注:***< 0.001。M: Mean; SD: Standard deviation。T1:首次测量, T2:第二次测量, T3:第三次测量。

表3 GMM拟合信息

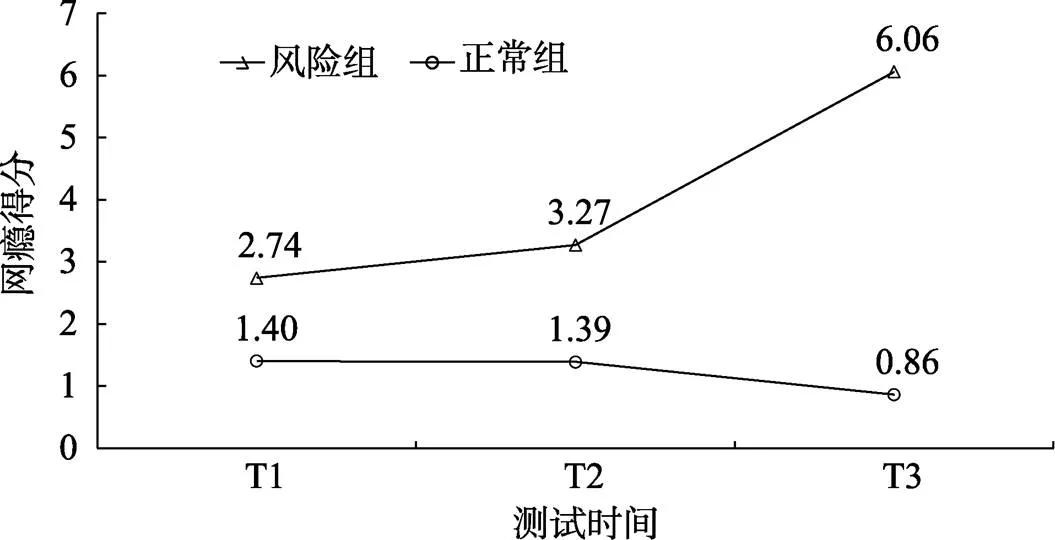

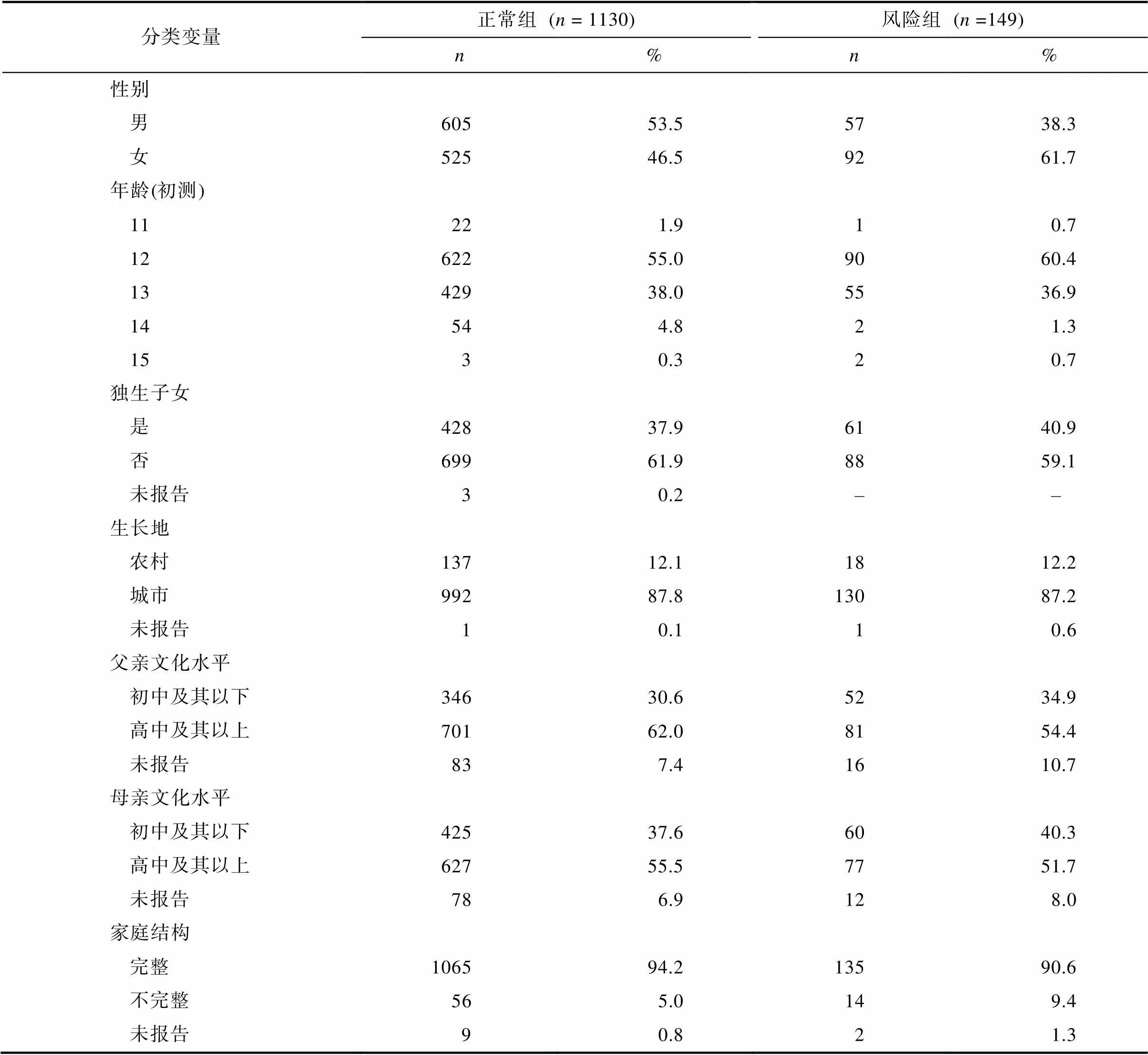

截距和斜率均值的分析结果表明:C1组的初始水平较高, 且随时间显著升高。相比之下, C2组的初始水平较低, 且随时间显著下降。基于此, 本研究将两个潜在类别命名为:C1风险组, 样本占比11.65% (= 149); C2正常组, 样本占比88.35% (= 1130)。二类别模型的增长轨迹见图1。各组的初测时的人口统计学信息及差异见网络版附录表1。

图1 二类别模型增长轨迹图

注:T1:2016年10月~11月(初一); T2:2017年10月~11月(初二); T3:2018年10月~11月(初三); 风险组:= 149 (11.65%), 正常组:= 1130 (88.35%)。

3.3 网络分析

3.3.1 网络估计及比较

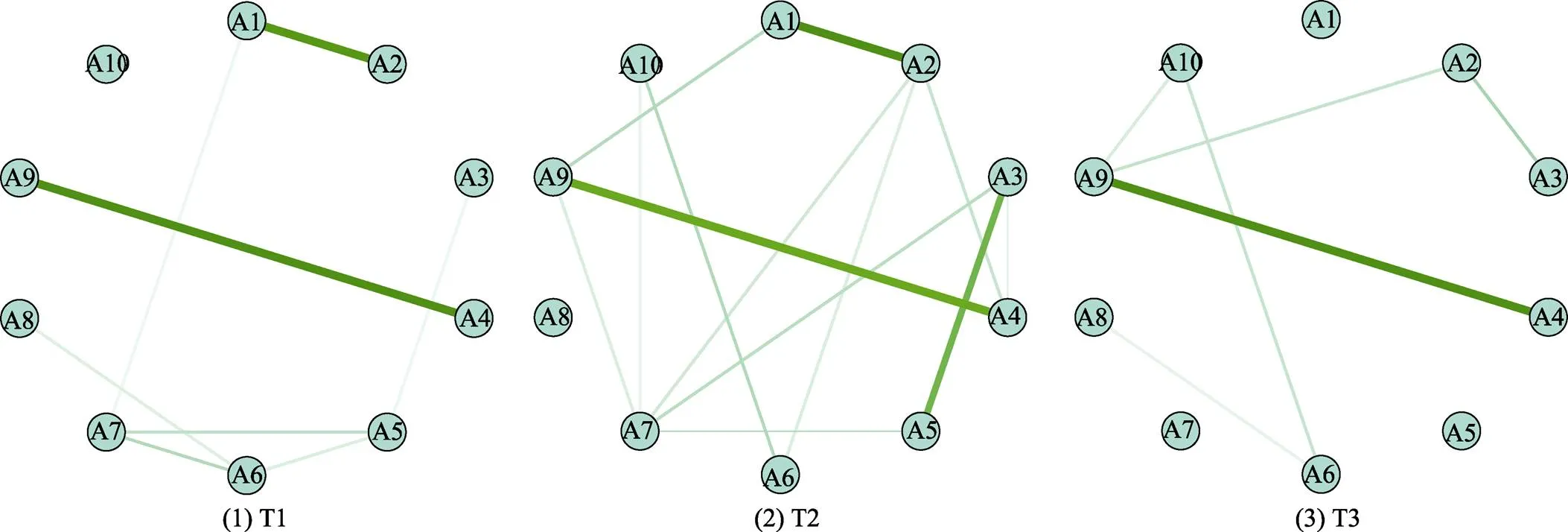

为进一步了解风险组的症状演化, 本研究在上述GMM分析结果的基础上, 进一步采用网络分析方法估计风险组青少年(= 149)的症状网络结构及总结其变化规律。由于根据3个时间点网瘾均值得分所区分的有网瘾组和无网瘾组在各网瘾症状得分中具有显著的差异, 根据Van Borkulo等(2015)的建议, 将各时间点网瘾均值得分作为协变量纳入到网络估计中。同时, 由于年龄在风险组青少年中区分度不大, 因此网络分析中仅纳入性别作为协变量。为了方便对3个时间点的网络进行比较, 3个症状网络的节点均采用相同的节点布局。3个网络均形成55条边(11×(11−1)/2)。其中, T1网络中具有14条非零权重边, 而T2和T3的非零权重边数量分别为17和8。3个时间点的平均网络密度分别为0.25, 0.30和0.15, 表明T2时症状之间的联结最强, 而T3时症状之间的联结最弱。3个时间点的症状网络见图2。

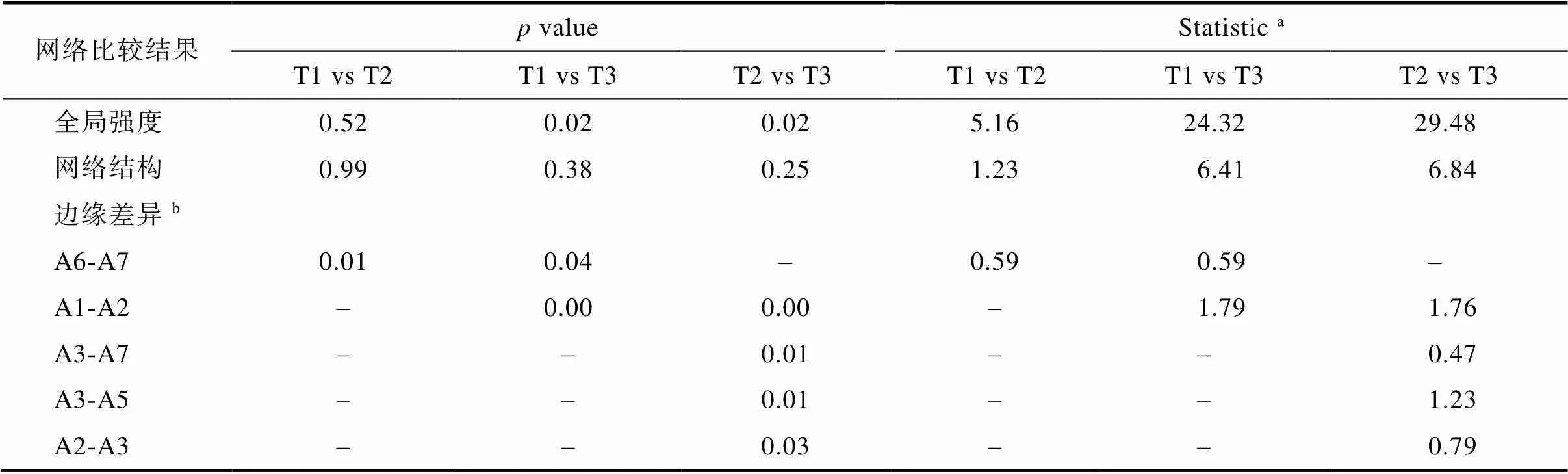

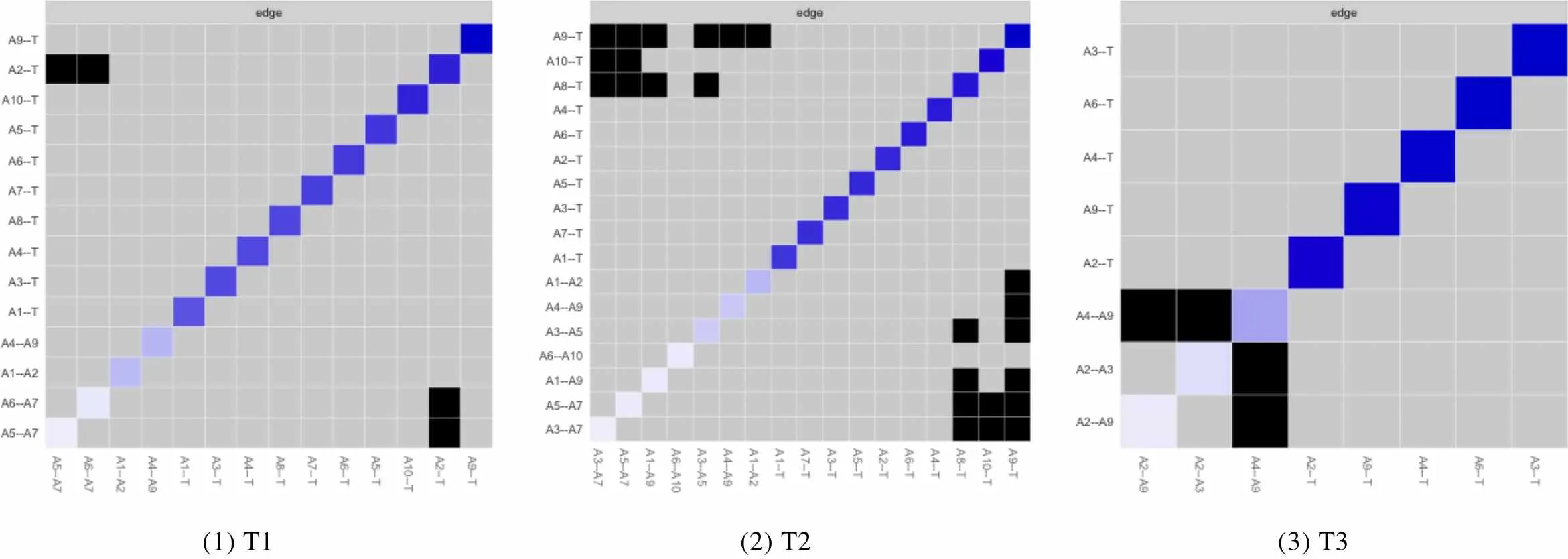

通过网络比较分析的置换网络检验进一步比较3个时间点症状网络的网络结构、全局强度和边缘差异。结果表明(见表4), T1 vs T2的网络结构(= 0.99)之间及全局强度均值之间(= 0.55)均无显著差异, T1 vs T3的网络结构无显著的差异(= 0.38), 而全局强度均值之间具有显著的差异(< 0.05), 而T2 vs T3的网络结构同样无显著的差异(= 0.27), 全局强度均值之间具有显著的差异(< 0.05)。其次, 根据网络比较分析的局部置换结果, T1与T2的网络边缘仅有“消极后果” (A6)和“隐瞒实情”联结显著减弱(A7,< 0.01), 其余边缘均无显著的差异。T1与T3的网络边缘中, “强迫性网络使用” (A1)和“满足感缺失” (A2,< 0.001); “消极后果” (A6)和“隐瞒实情” (A7,< 0.05)存在显著的差异。在T2到T3时, 诸多边缘的强度随着时间的推移显著减弱, 包括“强迫性网络使用” (A1)和“满足感缺失” (A2,< 0.001); “上网行为失控” (A3)和“过度时间消耗” (A5,< 0.01); “上网行为失控” (A3)和“隐瞒实情” (A7,< 0.05); “上网行为失控” (A3)和“满足感缺失” (A2,< 0.05)。

图2 三个时间点网络成瘾的症状网络

注:A1:强迫性网络使用; A2:满足感缺失; A3:上网行为失控; A4:情绪失控; A5:过度时间消耗; A6:消极后果; A7:隐瞒实情; A8:逃避现实; A9:戒断反应; A10:过度金钱使用

表4 跨时间点网络比较结果

注:A1:强迫性网络使用; A2:满足感缺失; A3:上网行为失控; A4:情绪失控; A5:过度时间消耗; A6:消极后果; A7:隐瞒实情; A8:逃避现实; A9:戒断反应; A10:过度金钱使用

a 该数值来源于网络比较分析关于差异值的计算

b 仅列出具有显著差异(< 0.05)的边缘

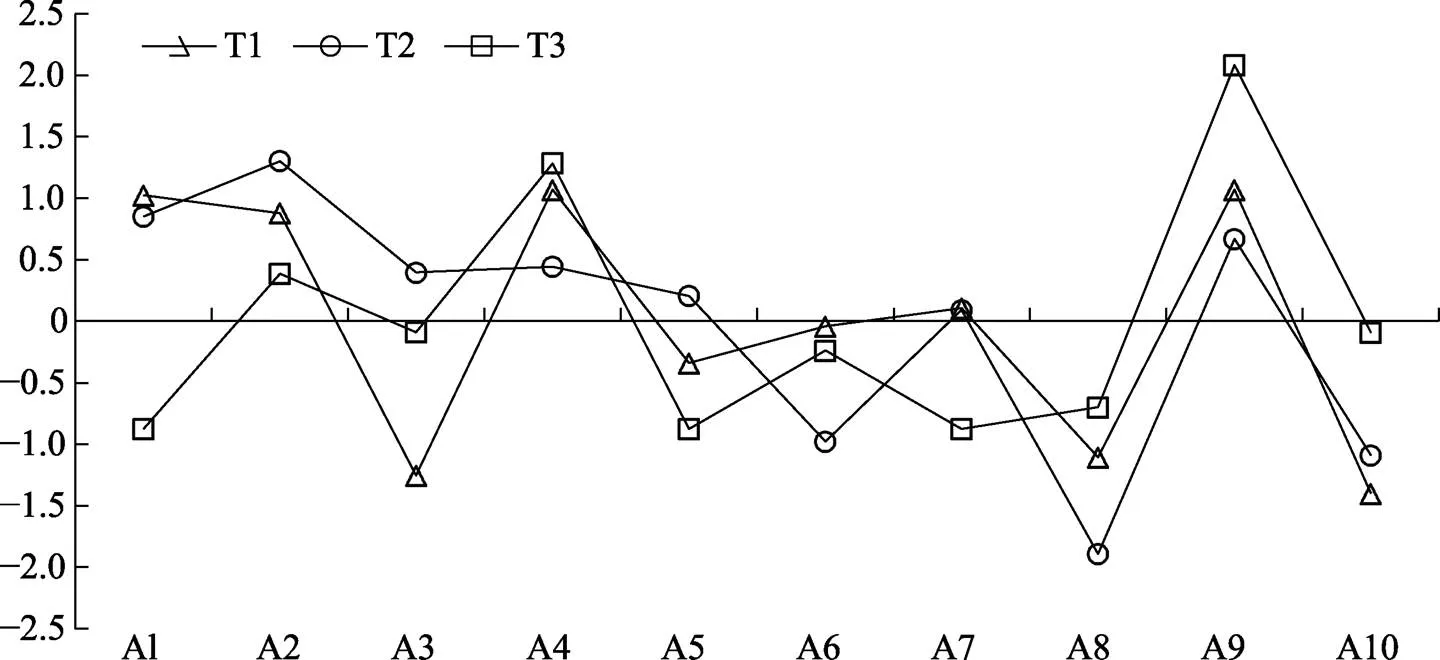

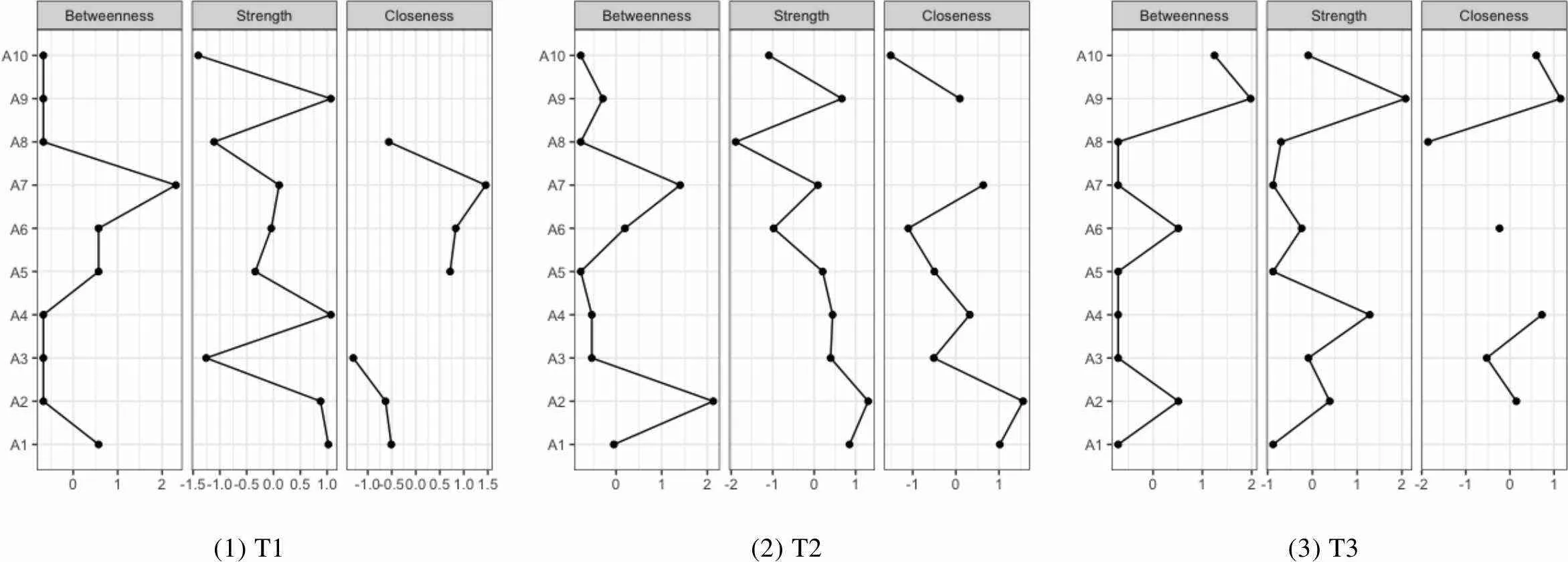

3.3.2 中心性估计

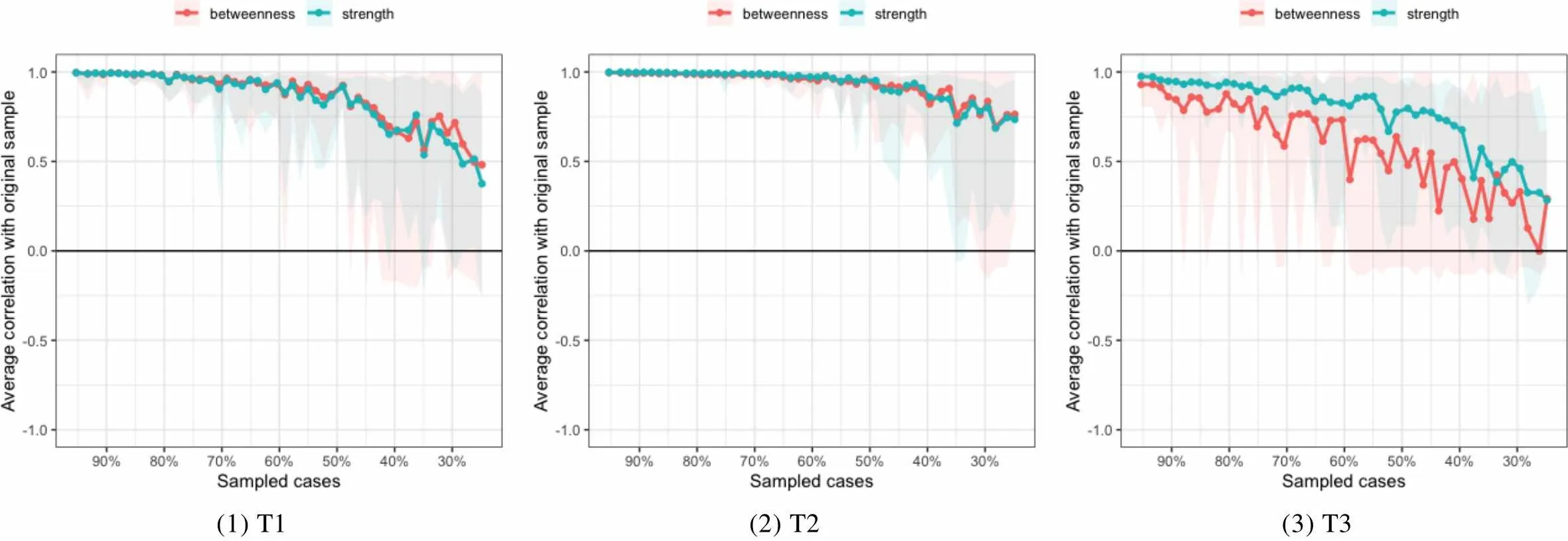

风险组3个时间点的强度中心性如图3所示。在初一时, “强迫性网络使用” (A1), “满足感缺失” (A2), “情绪失控” (A4)和“戒断反应” (A9)的中心性均较强, 意味着在该时间点这些症状与其它症状的关系紧密。在初二时, “满足感缺失” (A2)的强度中心性上升至3个时间点中的最高值, 成为该时间点下中心性最高的核心症状。在初三时, “戒断反应” (A9)的中心性均在初二时下降后重新表现出上升的趋势, 成为该时间点时的核心症状。3个时间点其它中心性指标已补充至网络版附图1。

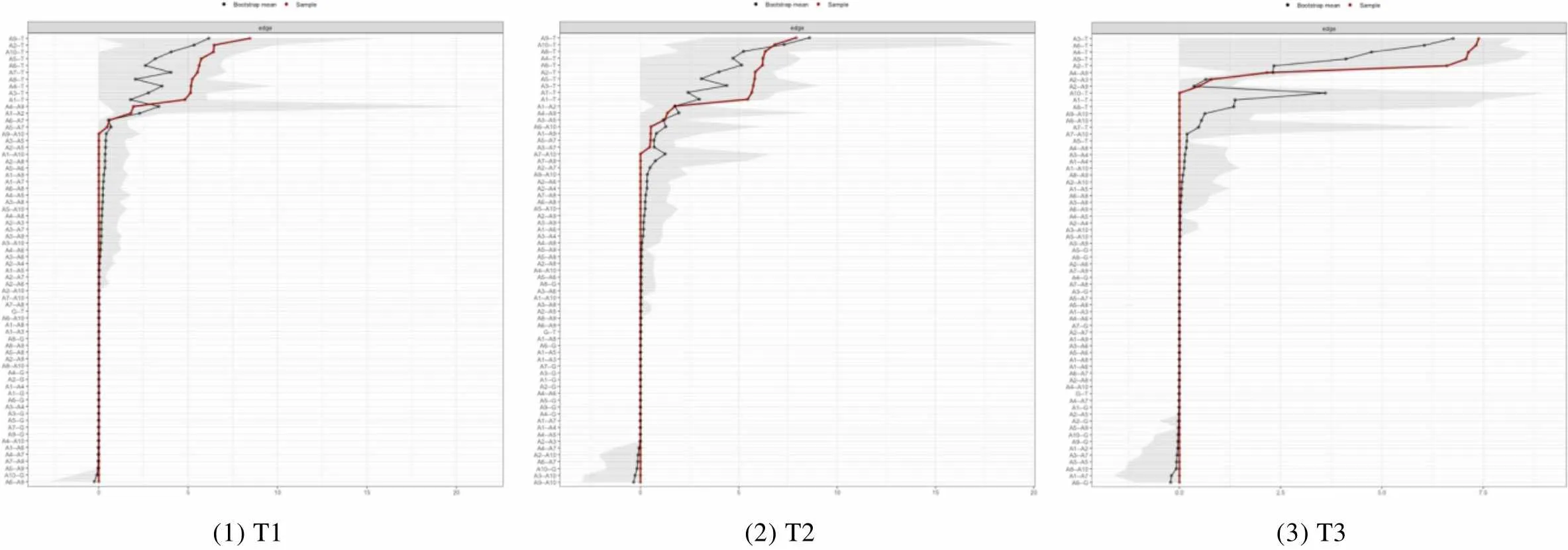

3.3.3 网络准确性和稳定性检验

边缘权重自举程序的结果表明(见网络版附图2), 3个网络的边缘估计是较为准确的:除去协变量与网瘾症状之间的边缘以外, 其余边缘权重的95% CI之间存在较少的重叠。根据自举结果对最强边缘差异性进行计算以作参考(见网络版附图3), 结果表明较少边缘之间存在显著的差异, 提示本文在对边缘解释时需要更为谨慎。通过子集自举程序对中心性稳定性系数(CS-coefficient)进行了估计。结果表明, 强度中心性的CS-coefficient在3个时间点分别为0.51, 0.59和0.45。子集自举程序的结果见网络版附图4。

图3 三个时间点网络的强度中心性估计

注:A1:强迫性网络使用; A2:满足感缺失; A3:上网行为失控; A4:情绪失控; A5:过度时间消耗; A6:消极后果; A7:隐瞒实情; A8:逃避现实; A9:戒断反应; A10:过度金钱使用。

4 讨论

本研究使用GMM分析探究青少年网瘾发展轨迹, 识别网瘾风险群体, 并借助网络分析比较风险组青少年在不同时间点下的网瘾症状网络演化特点, 识别各个阶段的核心症状。研究结果证实了假设1, 即青少年网瘾发展轨迹存在群组异质性, 且存在网络使用行为不断增加最终发展成为网瘾的风险组青少年。其次, 网络分析结果表明, 风险组青少年的网瘾症状之间的连接在初二时最强, 且在不同阶段表现出不同的核心症状:“强迫性网络使用”, “满足感缺失”, “情绪失控”和“戒断反应”在初一时处于高中心性位置。在初二时, “满足感缺失”成为该时间点中心性最高的核心症状, 且强度中心性为3个时间点中的最高值。随着成瘾行为的形成, “戒断反应”成为初三时的核心症状。本研究结果结合了GMM分析和网络分析的优势, 为网瘾风险组青少年的识别和认识提供了新的视角和见解, 为未来制定有针对性的干预方案提供强有力的实证依据。

4.1 网瘾风险组的识别

GMM分析结果显示, 基于网瘾发展轨迹可将青少年分为正常组和风险组。其中, 正常组占总被试的88.35%, 其网瘾得分在T1时较低, 且在T1至T2时间点保持稳定, 在T2至T3时缓慢下降。风险组占总被试的11.65%, 该群组的网瘾初始水平显著高于正常组。该群组中的青少年群体虽然在T1和T2期间网络成瘾得分较为稳定, 但是在T2到T3期间随时间变化得分迅速上升, 在T3时该组青少年网瘾水平均达到临界值以上, 表明该组的潜在风险较高。

具体而言, 尽管正常组和风险组青少年在初一和初二阶段都处于相对稳定的低网瘾水平。但在初二过后, 两组网瘾发展状况表现出了截然不同的态势, 即正常组网瘾得分轻微下降, 而风险组得分迅速上升。这可能是因为初二作为青少年发展过程中的一个重要阶段, 生理心理发展达到最高峰, 心理和行为会发生剧烈的变化, 部分青少年会出现以往研究中所提出的“初二现象” (又称“中二病”; 沈永江, 张景焕, 2011)。“初二现象”是指青少年进入初二后, 消极情绪增多、自尊水平下降、生活满意度较低等问题频繁出现(卢家楣等, 2009; 邓林园等, 2015)。根据“失补偿假说” (高文斌, 陈祉妍, 2006), 对于正常组青少年而言, 由于他们本身可能存在较为充足的积极资源(例如, 稳定且积极的朋辈关系, 良好的家庭氛围和个人心理品质), 因此他们在应对“初二现象”所带来的负面影响时, 能够积极寻求有效的资源来满足自身的适应性需要, 而网络对他们的吸引力会随着其积极资源的增加而逐渐减少(Lee et al., 2001), 从而发展出“建设性补偿”。因此, 经过了适应性阶段后, 该群组的青少年网络使用行为逐渐减少。对于风险组的青少年而言, 在面对“初二现象”时, 由于他们本身可能缺乏一定的积极资源, 因此互联网可能是他们用于逃避现实困难的重要途径, 从中所获得的积极体验进一步正强化了他们的网络依赖行为(Schimmenti et al., 2017; Yee, 2006), 形成了“病理性补偿”, 最终走向网瘾的道路。

4.2 网瘾风险组的核心症状

为进一步发现不同时期的干预靶点, 本研究采用网络分析的方法探讨风险组的网瘾症状网络演化及识别各时间点的核心症状。与以往青少年网瘾网络分析研究相比, 本研究进一步补充了追踪研究数据所得结论。具体来说, 尽管Liu等人(2022)的研究表明早期(初一和初二)、中期(初三和高一)和后期(高二和高三)的青少年网瘾症状网络结构和全局强度无显著差异, 但该研究采用的是横断研究设计, 通过比较处于青春期早期、中期和晚期的青少年的网瘾症状网络结构和全局强度, 以表明青春期不同阶段的群体趋势。然而, 由于青少年在青春期不同阶段时的网络使用行为存在个体差异, 因此群体趋势可能会掩盖网瘾症状网络随时间变化的差异性。相比之下, 本研究采用的追踪研究设计能够弥补这一缺陷, 从而补充青少年在不同时间点网瘾症状网络结构和症状强度随时间变化的实证证据。本研究发现, 风险组青少年在T2时症状之间的全局强度最高, 其次为T1时间点, 最后为T3时间点。T1 与 T2的网络结构及全局强度之间均无显著差异。尽管T1、T2 与 T3的网络结构无显著的差异, 但T3时间点的网络全局强度显著强于T1和T2。根据病理网络理论, 全局强度的增加意味着当一个症状被激活时, 其它症状也更容易被激活, 从而表现为疾病的恶化(Robinaugh et al., 2020)。据此, 随着风险组青少年的网瘾症状之间的连接在初二至初三阶段变强, 网瘾在该阶段表现出恶化的态势。该研究结果与网瘾发展轨迹结果相呼应, 共同暗示着初二为风险组形成和网瘾恶化的拐点。

其次, 风险组的症状网络在3个时间点的中心性估计结果表明, 不同阶段的核心症状有所不同。初一时, 风险组的青少年具有4个高中心性的核心症状:“强迫性网络使用”, “满足感缺失”, “情绪失控”和“戒断反应”。这可能是因为, 在该阶段初入中学的青少年对于新鲜事物保持着高度的好奇心和探索欲, 同时也是适应新学习环境的时期, 网络使用可能会成为这部分青少年满足好奇心和适应新的学习生活的重要方式(Arnone et al., 2009)。由于网络可以给个体带来积极和新鲜的情绪和体验(Zhang & Bian, 2021), 相比于现实世界中所面临的困难以及伴随而来的满足感缺失, 高频率的网络使用能够帮助他们有效满足自身的情感需要。因此, 当这部分青少年试图减少或者停止上网时, 所产生的负性体验可能与上网时的积极体验形成强烈对比, 容易出现情绪失控或者相应的戒断反应, 从而更加依赖互联网。初二时, “满足感缺失”的中心性进一步上升至3个时间点中的最高点, 成为该时间点的核心症状。这暗示着, 风险组的青少年的上网行为是其为应对“初二现象”所带来的满足感缺失的补偿行为。当这部分青少年的社交需求, 应对负面情绪的需求, 及自我实现的需求无法被恰当满足时, 互联网可能是他们满足感获得的最佳途径(才源源等, 2007; Liu et al., 2016)。因此, 初二作为青春期的关键时间点, 如何让青少年学习以正确的方式满足自身需要, 是预防风险组青少年发展出“病理性补偿”的关键点。在初三时风险组青少年的核心症状是 “戒断反应”。与以往的研究一致, 戒断症状一直以来都被认为是网瘾的突出症状(Giordano et al., 2020; Kaptsis et al., 2016)。在该时间点, 风险组青少年已逐步形成网瘾, 戒断反应也因此成为了该阶段的核心症状。对于风险组青少年而言, 此时网络使用可能已成为他们满足自身需求的主要甚至是唯一途径。因此, 当这部分青少年在停止使用网络时, 感知到的负性情绪(如, 空虚、孤独、无助、抑郁)和问题行为尤为突出。另一方面, 以往的研究表明, 持续的网瘾会损害青少年大脑的认知功能(Hong et al., 2013), 从而降低问题解决的能力(Say & Batigun, 2016)。长期的网瘾可能会导致这部分青少年对网络使用所带来的其他问题(例如, 金钱使用问题、时间管理问题、学业表现)的麻木。因此, 相比于与网络使用所带来的消极影响, 戒断症状在该阶段会有突出的表现。

4.3 研究局限

本研究存在一定的不足, 有待未来研究加以完善。首先, 由于本研究所涉及的所有变量均采用自我报告的测量方式, 尽管我们在施测过程中尽可能确保了被试的匿名性和测谎题, 但是这种测查方式仍然难以克服主观所产生的偏差问题, 影响所得数据的准确性。未来的研究应考虑结合老师、家长等多方报告的数据。其次, 本研究所使用的样本仅限于公立学校青少年, 不能代表所有的青少年群体(如, 私立和中职院校), 且只针对初中阶段进行了为期3年的追踪, 所得的结论不能推广到其他年龄段的青少年, 未来可尝试扩大样本范围, 设计更为长程的追踪(如初一到高三)以进一步检验或者扩展本研究的发现。最后, 由于目前学术界对网瘾症状尚无统一的界定方式, 因此本文目前的症状分析仍是基于测量工具的条目进行区分。未来的研究可以完善对网瘾症状的归纳, 并检验本研究的结论。

4.4 研究结论与启示

根据网瘾发展轨迹, 本研究发现网瘾发展呈现风险态势的青少年在刚进入初中的时间(初一), 突出表现为“强迫性网络使用”、“满足感缺失”、“情绪失控”和“戒断反应”这4个症状。随后进入初中高危阶段(初二), 突出表现为“满足感缺失”, 并且症状之间连接最为紧密。随着整体成瘾行为的发展与固化, 初三作为网瘾后期表现, “戒断反应”为其中最为突出的症状。

基于上述发现, 本研究认为对风险组青少年的干预不仅需要关注青少年被判断为网瘾后的介入, 也需要关注这部分青少年网瘾形成的过程。重要的是, 临床工作者和学校管理者应将网瘾纳入学生心理健康档案, 定期对学生网瘾情况进行调查, 建立动态管理机制。本研究提出应对青少年网瘾风险的“三预”策略(“预防”−“预警”−“干预”)。首先, 初一到初二作为“预防”阶段。在该阶段, 正常组和风险组的网瘾程度虽然有所差别, 但是差异不大, 且该阶段两组的青少年网瘾均未达到临界标准。因此, 该阶段目标应该以预防风险为主, 比如学校的心理健康教育课程可以向学生普及正确的网络使用行为和网瘾带来的消极后果, 也可以通过丰富多彩的校园或者社区生活转移学生对网络的需求和注意力。值得注意的是, 在初一至初二阶段, “强迫性网络使用”、“满足感缺失”、“情绪失控”和“戒断反应”的突出作用启示我们, 应当重点关注青少年的好奇心和满足感, 引导他们正确缓解停止网络使用时所带来的消极情绪反应。此外, 纵向研究发现初一时期的学校适应不良会增加初三时网瘾的发生率(Bu et al., 2021)。因此, 将预防工作嵌入到传统的小升初入学适应辅导中, 或能在原有的学校框架中为网瘾预防提供介入空间, 防患于未然。其次, 初二应当作为 “预警”网瘾的关键阶段。初二作为正常组和风险组产生分化的关键时间点, 在该阶段识别潜在的网瘾风险青少年尤为重要。 “满足感缺失”作为初二时风险组青少年的核心症状更是启示教育和临床工作者应当将青少年对满足感的需求作为识别的关键依据, 密切关注满足感缺失的青少年的网络使用行为, 对初一阶段已表现出网瘾的学生进行重点预警, 并在必要时进行有针对性的监管措施, 帮助青少年学习如何恰当地使用网络, 并且采用积极的方式(如, 运动、阅读、社交活动等)弥补他们的满足感需要。此外, 家庭环境不仅是青少年网瘾发生和持续的风险因素(Bu et al., 2021), 亦是青少年满足感的重要来源。因此, 发挥家校合作功能, 及时向家长发出警示, 提升家长的意识, 做好共同防护工作, 也是系统地应对青少年网瘾问题的重要手段。最后是“干预”阶段。初三时风险组青少年的网瘾行为已经形成, 因此, 应当重点关注戒断反应的干预措施, 帮助青少年克服当下的网瘾戒断反应, 比如通过认知行为疗法、正念干预、运动干预、家庭治疗等手段, 帮助学生戒除网瘾, 不再迷“网”, 也避免其产生更为严重的心理和行为后果。

Arnone, M. P., Reynolds, R., & Marshall, T. (2009). The effect of early adolescents’ psychological needs satisfaction upon their perceived competence in information skills and intrinsic motivation for research.,(2), 115−134.

Borsboom, D. (2017). A network theory of mental disorders.,(1), 5−13.

Borsboom, D., & Cramer, A. O. (2013). Network analysis: An integrative approach to the structure of psychopathology.,, 91−121.

Bu, H., Chi, X., & Qu, D. (2021). Prevalence and predictors of the persistence and incidence of adolescent Internet addiction in Mainland China: A two-year longitudinal study.,, 107039.

Cai, Y., Cui, L., & Li, X. (2007). A research on the psychological needs of teenagers’ online game behaviors.(1), 179−172.

[才源源, 崔丽娟, 李昕. (2007). 青少年网络游戏行为的心理需求研究.(1), 169−172.]

Cao, F., & Su, L. (2007). Internet addiction among Chinese adolescents: Prevalence and psychological features.(3), 275−281.

Chang, F., Chiu, C., Lee, C., Chen, P., & Miao, N. (2014). Predictors of the initiation and persistence of Internet addiction among adolescents in Taiwan.,(10), 1434−1440.

Chi, X., Hong, X., & Chen, X. (2020). Profiles and sociodemographic correlates of Internet addiction in early adolescents in southern China., 106385.

China Internet Network Information Center. (2022).Beijing: CNNIC. http://www.cnnic.cn/n4/2022/0914/c88-10226.html

Choo, H., Chng, G. S., Gentile, D. A., & Lau, S. P. (2021). The role of peer support in the growth trajectory of pathological Internet use among youth: A protective factor.,(8), 558−565.

Deng, L., Ma, B., & Wu, Y. (2015). Attachment and subjective well-being of junior middle school students: The mediating role of self esteem.,(2), 230−238.

[邓林园, 马博辉, 武永新. (2015). 初中生依恋与主观幸福感: 自尊的中介作用.(2), 230−238.]

Epskamp, S., & Fried, E. I. (2018). A tutorial on regularized partial correlation networks.,(4), 617−634.

Gao, W., & Chen, Z. (2006). A study on psychopathology and psychotherapy of Internet addiction.,(04), 596−603.

[高文斌, 陈祉妍. (2006). 网络成瘾病理心理机制及综合心理干预研究.(4), 596−603.]

Giordano, A. L., Prosek, E. A., Bain, C., Malacara, A., Turner, J., Schunemann, K., & Schmit, M. K. (2020). Withdrawal symptoms among American collegiate internet gamers.(1), 63−77.

Griffiths, M. (1998). Internet addiction: Does it really exist? In J. Gackenbach (Ed.),(pp. 61−75). Academic Press.

Güzel, N., Kahveci, İ., Solak, N., Cömert, M., & Turan, F. N. (2018). Internet addiction and its impact on physical health.,(2), 32−36.

Hirota, T., McElroy, E., & So, R. (2021). Network analysis of Internet addiction symptoms among a clinical sample of Japanese adolescents with autism spectrum disorder.(8), 2764−2772.

Hong, B., Zalesky, A., Cocchi, L., Fornito, A., Choi, J., Kim, H., … Yi, H. (2013). Decreased Functional Brain Connectivity in Adolescents with Internet Addiction.(2), Article e57831. https://doi.org/10.1371/journal. pone.0057831

Hong, S., You, S., Kim, E., & No, U. (2014). A group-based modeling approach to estimating longitudinal trajectories of Korean adolescents’ online game time.,, 9−15.

Kaptsis, D., King, D. L., Delfabbro, P. H., & Gradisar, M. (2016). Withdrawal symptoms in Internet gaming disorder: A systematic review., 58−66.

Kuss, D. J., Griffiths, D., Karila, L., & Billieux, J. (2014). Internet addiction: A systematic review of epidemiological research for the last decade.,(25), 4026−4052.

Kuss, D. J., Van Rooij, A. J., Shorter, G. W., Griffiths, M. D., & van de Mheen, D. (2013). Internet addiction in adolescents: Prevalence and risk factors.,(5), 1987−1996.

Lee, M. S., Oh, E. Y., Cho, S. M., Hong, M. J., & Moon, J. S. (2001). An assessment of adolescent Internet addiction problems related to depression, social anxiety and peer relationship.,(4), 616−628.

Liang, Y., Zheng H., & Liu, Z. (2020). Changes in the network of posttraumatic stress disorder among children after the Wenchuan earthquake: A four-year longitudinal study.,(11), 1301−1312.

[梁一鸣, 郑昊, 刘正奎. (2020). 震后儿童创伤后应激障碍的症状网络演化.(11), 1301−1312.]

Liu, Q., Fang, X., Wan, J., & Zhou, Z. (2016). Need satisfaction and adolescent pathological Internet use: Comparison of satisfaction perceived online and offline., 695−700.

Lu, J., Liu, W., He, W., Yuan, J., Zhu, P., Lu, S., … Tian, X. (2009). An investigation of the Status quo of China’s Contemporary Youth’s Affective Quality.,(12), 1152−1164.

[卢家楣, 刘伟, 贺雯, 袁军, 竺培梁, 卢盛华, ... 田学英. (2009). 我国当代青少年情感素质现状调查.(12), 1152−1164.]

Liu, S., Xu, B., Zhang, D., Tian, Y., & Wu, X. (2022). Core symptoms and symptom relationships of problematic internet use across early, middle, and late adolescence: A network analysis., 107090.

Muthén, B., & Muthén, L. (2017).(pp. 507−518). Chapman and Hall/CRC.

Opsahl, T., Agneessens, F., & Skvoretz, J. (2010). Node centrality in weighted networks: Generalizing degree and shortest paths.,(3), 245−251.

Pan, Y., Chiu, Y., & Lin, Y. (2020). Systematic review and meta-analysis of epidemiology of Internet addiction., 118, 612−622.

Robinaugh, D., Hoekstra, R., Toner, E., & Borsboom, D. (2020). The network approach to psychopathology: A review of the literature 2008−2018 and an agenda for future research.(3), 353−366.

Say, G., & Batigun, A. D. (2016). The assessment of the relationship between problematic internet use and parent-adolescent relationship quality, loneliness, anger, and problem-solving skills., 324−334.

Schimmenti, A., Passanisi, A., Caretti, V., La Marca, L., Granieri, A., Iacolino, C., ... Billieux, J. (2017). Traumatic experiences, alexithymia, and Internet addiction symptoms among late adolescents: A moderated mediation analysis.,, 314−320.

Shek, D. T., Tang, V. M., & Lo, C. Y. (2008). Internet addiction in Chinese adolescents in Hong Kong: Assessment, profiles, and psychosocial correlates.,, 776−787.

Shen, Y., & Zhang, J. (2011). Influence of group guidance on second grade junior middle school students’ class environment.,(3), 410−412.

[沈永江, 张景焕. (2011). 团体心理辅导对初二学生班级环境的影响.(3), 410−412.]

Singh, N., & Barmola, K. C. (2015). Internet addiction, mental health and academic performance of school students/ adolescent.,, 98−108.

Suler, J. (2004). Computer and cyberspace “addiction”.(4), 359−362.

Tibshirani, R. (1996). Regression shrinkage and selection via the lasso.,(1), 267−288.

Tio, P., Epskamp, S., Noordhof, A., & Borsboom, D. (2016). Mapping the manuals of madness: Comparing the ICD‐10 and DSM-IV-TR using a network approach.,(4), 267−276.

Tokunaga, R. S. (2015). Perspectives on Internet addiction, problematic Internet use, and deficient self-regulation: Contributions of communication research.(1), 131−161.

Van Borkulo, C. D., Borsboom, D., Epskamp, S., Blanken, T. F., Boschloo, L., Schoevers, R. A., & Waldorp, L. J. (2014). A new method for constructing networks from binary data.,(1), 1−10.

Van Borkulo, C., Boschloo, L., Borsboom, D., Penninx, B. W., Waldorp, L. J., & Schoevers, R. A. (2015). Association of symptom network structure with the course of depression(12), 1219−1226.

Van Borkulo, C. D., van Bork, R., Boschloo, L., Kossakowski, J. J., Tio, P., Schoevers, R. A., ... Waldorp, L. J. (2022). Comparing network structures on three aspects: A permutation test.Advance online publication. https://doi.org/10.1037/met0000476

Wang, M., Deng, Q., & Bi, X. (2017). Latent variable modeling using Bayesian methods.,(10), 1682−1695.

[王孟成, 邓倩文, 毕向阳. (2017). 潜变量建模的贝叶斯方法.(10), 1682−1695.]

Yee, N. (2006). Motivations for play in online games.,(6), 772−775.

Young, K. S. (1998). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder.,, 237−244.

Young, K. S. (1999). Internet addiction: Symptoms, evaluation and treatment. In C L. VandeCreek & T. L. Jackson (Eds.),(Vol. 17, pp. 351−352). Professional Resource Press.

Zhang, J., Jiao, C., & Zhang, M. (2010). Application of latent class analysis in psychological research.,(12), 1991−1998.

[张洁婷, 焦璨, 张敏强. (2010). 潜在类别分析技术在心理学研究中的应用.(12), 1991−1998.]

Zhang, M., & Bian, Y. (2021). An analysis of the brain structures underlying the link between pathological Internet use and anxiety.,, 106632.

Zhou, X., Zhen, R., & Wu, X. (2018). Trajectories of problematic internet use among adolescents over time since Wenchuan earthquake.,, 86−92.

附表1 正常组与风险组被试初测时人口统计学信息

分类变量正常组 (n = 1130)风险组 (n =149) n%n% 性别 男60553.55738.3 女52546.59261.7 年龄(初测) 11221.910.7 1262255.09060.4 1342938.05536.9 14544.821.3 1530.320.7 独生子女 是42837.96140.9 否69961.98859.1 未报告30.2–– 生长地 农村13712.11812.2 城市99287.813087.2 未报告10.110.6 父亲文化水平 初中及其以下34630.65234.9 高中及其以上70162.08154.4 未报告837.41610.7 母亲文化水平 初中及其以下42537.66040.3 高中及其以上62755.57751.7 未报告786.9128.0 家庭结构 完整106594.213590.6 不完整565.0149.4 未报告90.821.3

附图1 三次网络的中介性和接近性指标估计结果

附图2 三个网络中的边缘权重的自举置信区间

注:T:各时间点网瘾得分均值, G:性别; 红线表示边缘权重值, 灰色区域表示95%置信区间。

附图3 三次网络边缘强度差异性检验

注:T:各时间点网瘾得分均值, G:性别; 黑框表示两个节点间存在显著差异。

附图4 三次网络子集自举结果

注:T:各时间点网瘾得分均值, G:性别。

Changes in the network association of Internet addiction among heterogeneous high-risk adolescents

CHEN Shiyun1,2, QU Diyang3, BU He4, LIANG Kaixin1, ZHANG Peichao5, CHI Xinli1

(1School of Psychology, Shenzhen University, Shenzhen 518061, China)(2Department of Applied Social Science, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong SAR, China)(3Vanke School of Public Health, Tsinghua University, Beijing 100091, China)(4School of Social and Public Administration, East China University of Science and Technology, Shanghai 200237, China)(5Research Centre for Modern Psychology, Wuhan University, Wuhan 430072, China)

The China Internet Information Center reported that the internet addiction rate among Chinese adolescents has reached as high as 10%, indicating that this problem has become a major social health concern among adolescents in China. Previous studies have identified one or more subgroups of adolescents whose trajectory of internet use behaviors puts them at a high risk of addiction, but further research is needed to determine and understand these high-risk groups and fill research gaps. Furthermore, most previous studies have approached the problem from the perspective of the variables of internet addiction, but its symptomatology remains poorly understood. The current study combines a growth mixture model (GMM) with network analysis to identify heterogeneous groups of adolescents at a high risk of internet addiction and to explore the changes in symptomatology in these groups.

A three-year longitudinal study followed students from the time they entered junior high school. Three assessments were conducted yearly at identical intervals (T1: October 2016 to November 2016, T2: October 2017 to November 2017, and T3: October to November 2018). Ultimately, 1, 279 adolescents (662 boys and 617 girls) completed the assessments at each time point. Internet addiction was assessed using the 10-item Internet Addiction Test. Mplus 8.0 was used for the descriptive statistics, correlation analysis, and the GMM to estimate the development trajectories of various heterogeneous groups. An R package was used to estimate the network structure and core symptoms of internet addiction of each high-risk group at each time point.

The GMM showed a normal group and a high-risk group, which consisted of adolescents who were heterogeneous in terms of the development trajectory of internet addiction. Network analysis revealed that the core symptoms of Internet addiction among the adolescents in the high-risk group differed at each time point. In the first year of junior high school, “Compulsive Internet Use”, “Lack of Satisfaction”, “Emotional Outbursts”, and “Withdrawal Symptoms” were the core symptoms. In the second year, “Lack of Satisfaction” was the core symptom, and in the third year, “Withdrawal Symptoms” became the core symptom.

This study enhances the understanding of the symptomatology of Internet addiction among high-risk adolescents, indicating that targeted interventions must be developed based on the various stages of adolescence. From the first year of junior high school, strategies should be implemented to prevent the development of Internet addiction in high-risk groups. In the second year, adolescents in the high-risk group should be identified by focusing on their satisfaction deficits. In the last year of junior high school, interventions should target adolescents’ withdrawal symptoms of Internet addiction.

Internet addiction, network analysis, trajectory, longitudinal study, symptomatology

R395

2022-01-10

* 国家社会科学基金(16CSH049), 广东省基础与应用基础研究基金自然科学基金面上项目(2021A1515011330)。

迟新丽, E-mail: xinlichi@szu.edu.cn