细读“弘一体”

黄醒佳

说起弘一法师李叔同的书法,你一定不会陌生。“朴拙圆满,浑若天成。得李师手书,幸甚!”鲁迅曾在得到一幅弘一法师书法后,无比兴奋地感慨道。“最超脱,以无态而备万态。”丰子恺这样评价弘一法师晚年的字。叶圣陶则说:“(弘一法师)有时有点像小孩子所写的那么天真,但一边是原始的,一边是纯熟的,这分别又显然可见。”

朴拙、稚态,带着点儿孩童般的天真,又透露着洗尽铅华之感。弘一法师的书法风格是如何炼成的?

李叔同从八岁起就开始习字。和所有初学者一样,他从篆书、魏碑学起,然后广读隶、行、草、隋帖,走过了博采众长的阶段。就在他临写先秦《石鼓文》、北魏《张猛龙碑》、黄庭坚《松风阁诗卷》之际,书法界盛行两股风气,一是文字学学术传统下的篆书学习,一是为参加科举而练习隋楷。虽然学什么像什么,天性却让年轻的李叔同作出了选择——偏好篆书、魏碑,而不爱隋楷。直到长大后留学日本,李叔同有了融汇古今的眼界。而1905年科举制废除,他的书法之路就完全自我了。

在这样的自主选择下,走结体茂密路线、结合了弘一法师所爱《张猛龙碑》与黄庭坚体的《青史红颜五言联》,成为这一时期的代表作。这件作品结合《张猛龙碑》和黄庭坚书风,以斩钉截铁、方首方尾的笔画去组建中聚外张结构。

1918年,人到中年的李叔同经历了最为重大的人生转变——出家为僧,成为弘一法师。书法上,一方面,他继续着以魏碑为基架、解散“苏黄”体势的楷书,将其推向极致茂密。另一方面,他开始纳钟繇入于魏碑。有趣的是,这种貌似稚拙的钟繇体曾是一代又一代的文士追求返璞归真的桥梁。

同时,为僧后的弘一法师开始大量写经。开始还带有信札中爱用的潦草行楷风格,经印光法师指点后,他在写经中融入晋唐小楷的法度,逐渐显出工整的面貌,形成肥瘦两种倾向。如1924年书写的两件作品,就呈现不同的面貌。《佛说大乘戒经》,字形扁方,显示了秀雅中清和的偏王字气质;而《佛说八种长养功德经》更近隋唐楷书,笔画方圆参用、劲挺腴润,形成了雍华风貌。

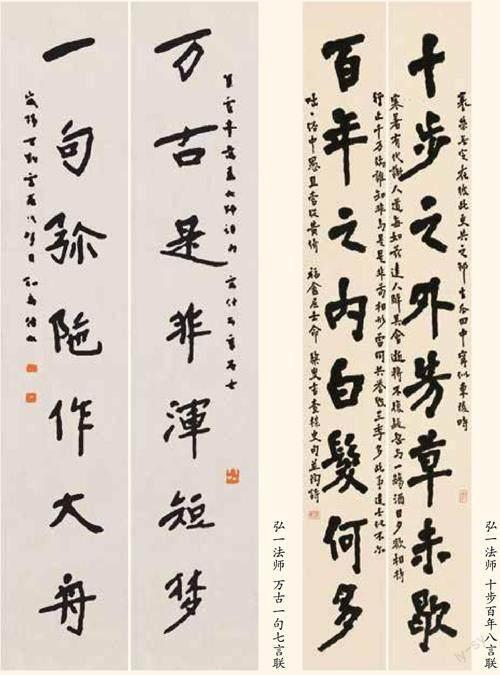

《十步百年八言联》《万古一句七言联》是弘一法师变法期的另外两件重要作品,《十步百年八言联》是推古入新,开1929年后方笔写饱满的晋唐写经体的源头;而1922年5月所写的《万古一句七言联》,巧用断开的笔画留白施黑,主体能动性强,是“弘一体”创意别裁之滥觞。

1927—1937年的十年间,在书法实践与佛学理念的不断交融中,“弘一体”逐渐形成,并走向成熟。20世紀30年代初,弘一法师遭受了一连串身心上的打击,患了几场大病,严重时甚至连遗嘱都准备好了。而作为佛子,弘一法师想要创办佛学院的心愿以失败告终,对他打击甚大。与此同时,弘一法师自感视力渐衰,难以达到写经的工整要求。种种因果间,弘一践行着“以法自娱”的理念,书写更加自由、自我。

于是我们看到,他的佛教观念融入他的书法表达,不再纠结“工”“活”,出现了碑、帖融合的理想之体。《佛说弥陀经十六条屏》就是弘一法师理想书体境界的代表作,在学生刘质平心中,是“为先师生平最重要墨宝”。由此,弘一法师在笔画肥瘦、结体松紧间游刃有余地创作,达到了一种“游戏”境界。

生命的最后五年,弘一法师的书法进入从心所欲的升华期。抗日战争爆发,弘一法师仍在乱世流离中坚持以书法策众救国。同时,在佛教“常乐我净”思想的影响下,他的书法中多了些坚毅、悲悯的内容,以实践彻底的纯净、自由、安和为至乐。

而视力和笔力渐弱,也成为影响弘一法师书写的客观因素。渐渐地,弘一法师的书法到达了“无相之相”的高度,从技法到神韵都“决不用心揣摩”,出现了儿童般的憨态可爱的字。对工整规矩的审美追求与“随意”的书写心态结合,呈现出“以无态而备万态”的面貌。

直到圆寂前三天,弘一法师仍然坚持书写。去世当日下午,他以超拔的生命意志,通过肌肉思维,为世人留下《悲欣交集》绝笔。“绚烂至极,复归平淡”,说的不仅仅是弘一法师的书法,亦是弘一法师人生的写照。

(作者就职于上海书画出版社)