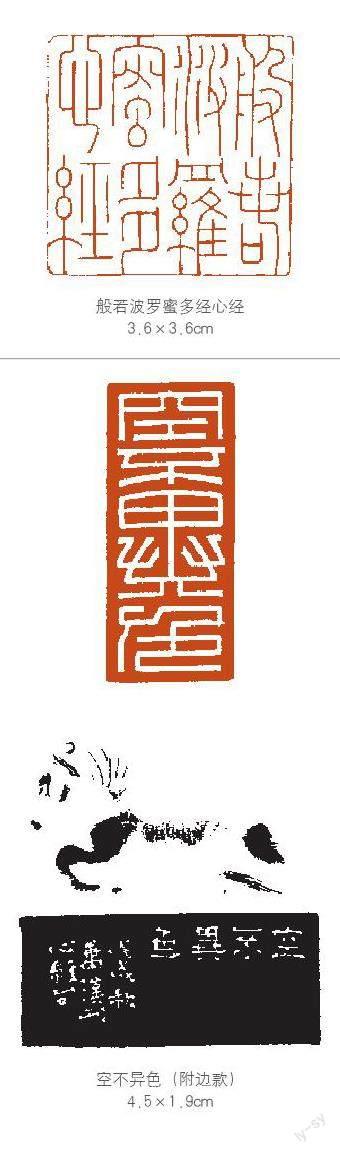

元朱文印创作思考

肖春光

元朱文印风格静雅秀逸、工致隽美,是工稳一路的代表形式之一。『工』是元朱文印实践的技术准则及基本的技术手段,『雅』则是追求理想境界上和形式上的表达方式。我初学篆刻就被唯美的元朱文印所打动,从而先取法近代元朱文大家陈巨来的印风。我笃行其元朱文创作理念且结合自身认识,承袭宋元,上溯隋唐,追其源头,将隋唐官印中的圆融、宽博的气象纳于其中,把握『工』和『雅』这两个元朱文创作的最基本要素。

隋唐官印结篆由小篆和汉缪篆结合洐变而来,多了变化和生动;整体上愈巧愈拙、奇正相生、方圆相济、疏密多变;线条圆劲丰厚、刚健雄强、流动中不失涩劲;其线条的意味耐人寻味,似铜浇铁铸,结实有力、韧性十足。可从中寻求到线条的厚度、弹性、韧性、圆劲的质感,规避元朱文细、弱、小巧之失,力争气息雍容、典雅、高古、醇厚。

徐上达在《法印法参同》的『笔法类』中说:『须从章法讨字法,从字法讨笔法。』[1]三者是相互关联、缺一不可的。根据章法的总体要求,篆书的篆法进行屈伸、方圆、避让和呼应等相应的调整,这就是平时所讲的印化;篆书是由单个线条组成的,单个线条的质量、线条的交错和成组线条排列方式都是在篆法统一的要求下完成的;线条的质感又直接支配着刀法的形式,可谓『牵一发而动全身』。这种依存关系是相互的,反过来是一样的,刀法影响线条,线条影响篆法,篆法影响章法。下面我具体从刀法、篆法和章法这三方面谈一下我的元朱文印创作。

单纯的刀法

用刀刻石的过程是对篆法、章法的落实与再创作,更是赋予线条以生命的过程,即是为线条服务的,所以刀法的选择直接影响线条的质感,如线条的粗细、直曲、方圆、静燥等。陈巨来在《安持印话》中这样论述刀法:客有就余而问曰:『君于篆刻历有岁月矣,于刀法必究之有素。何谓冲刀?何为涩刀?何谓切刀?

何谓留刀?此中微妙可得闻钦?』余曰:『否!夫治印之道,要在能合于古而已。章法最要,刀法其次者也。旧传一十四种刀法之说,是古人故为高谈炫世之语,未足信也。』[2]陈氏认为,章法第一重要,刀法次要,用什么刀法并不重要,重点是要『能合于古』,有古意才可以,所以线条的质感是由审美要求决定的,光洁、细腻、均一、圆润、古穆的线条才符合简静纯雅的要求。但并非是简单的细致、均一、灵动,实质上线条是有笔触、笔意的,是抒发感情和感性的表达,这才符合传统艺术的本质精神。冲刀而不露刀痕,用『埋刀』法,刀无来去,线条光洁流畅。逐渐隐去用刀的痕迹,以及弱化笔意,表现为圆起圆收、中段变细、转折处变细。这样的线条与玉箸篆的线条基本一致,与篆书书写节奏相同,是对小篆线条书写性的高度概括和抽象化,是更加理性的书写。在这样的审美要求下,作品线条才能变得光洁劲挺、细腻均一、圆润工致,保持起收、转折细微的粗细变化,愈发理性化;线条的排列更有秩序,横、竖、弧之间的结合更几何化,保留并弱化线条交接的『焊接点』,在其细劲挺拔的线条中增添一种饱满稳重之感,同时在线条弧度的变化上,更加规律化。

我在元朱文印创作中,用刀相对纯粹而单一,即冲刀法,并十分理性地驾驭它,使线条光洁、劲挺、流畅,埋刀不露痕迹,呈现出一根周围光洁而无棱角的单一线条,看似简单的线条,尽量使其精神内涵饱满丰富。正如明代朱简在《印经》中所论述:『刀法者也,所以传笔法也,刀法浑融,无迹可寻,神品也。』[3]对用刀的理解为『无迹可寻』,这种极致化的追求,是在刀笔结合的基础上的,二者结合得恰到好处,才能使刀如笔。这种表现元朱文印圆润、工致的线质,使线条挺劲清秀、笔画均匀,线条两端圆润干净,需要运用具有微妙笔意变化的刀法。单纯表现用刀的趣味,线条则过于刚猛生硬;只表现书写的笔意,线条则显得软弱无力,少了金石气;刀笔结合,既有金石气又有书写性,线条才能刚柔相济,富有生命力。

我追求的唯美印风需要整体上相互呼应,线条是最基本的要素,需要用几乎无提按但略带笔意,无刀痕且圆润、光洁、均一的线条来表现。这种简约无杂尘、流畅轻快的线条,看似简单却饱含丰富而高妙的内涵,只有这样的线条质感才符合这样唯美的印风,同时形成的这种『纯粹性』,作为元朱文印的一种特质而存在。

中正平和的字法

篆法是元朱文印的核心部分,是彰显独特风格的来由。小篆是元朱文印基础的入印文字,在入印过程进行印化,有的会融入汉缪篆或大篆等其他篆书的篆意,使小篆呈现方正、简洁、内敛等意味。这种融入,由于篆刻的审美倾向不同而有所侧重,因而形成独特的个性。

相对而言,我在元朱文印创作中篆法追求的是整体呈现出一种圆润、劲挺、精致、古穆之风。

我主要取法汉印、隋唐官印、宋元鉴藏印等,借陈巨来面目遍学诸派元朱文印,用汉缪篆和玉箸篆相融入印,汉缪篆多呈方势,玉箸篆多呈圆势,二者并用就是一个方圆结合的过程,恰到把握用篆的分配比例,才能做到方中有圆,圆中有方。关于篆法的方圆,徐上达在《印法参同》中记载:张怀瓘云:『古文篆籀,为书之祖,都无节角,盖欲方而有规,圆不失矩也。又有谓其体实方,其笔实圆。二说足征互用之妙。』又语云:『隶以规为方,草则圆其矩。余以为篆印者,当兼用之。』[4]所以,我在篆法的应用是将汉缪篆和玉箸篆进行融合和变化,主要是指二者之间主次关系的转换。一是以汉缪篆和玉箸篆相融合入印,略掺大篆的篆意。具体从元朱文印字形上来看,在玉箸篆已有结构的基础上,有意识地加以改造,通过更加规则和理性的设计,强调对称性,将方正的结构配以几何化的圆弧,使其文字结构图案化,将大篆的结构小篆化。二是将汉缪篆与玉箸篆相互融合,以汉缪篆为底,以玉箸篆为貌,并略带古籀之意,篆法简洁大方、古雅静逸,秩序性更强,有几何化、图案化的趋向,设计感更强。

我对篆法的改造充分把握简古、雍容、典雅和华美的特性,使其秩序井然;适当融入几何化、图案化的结构,极富设计性,更加理性地『追求艺术形式和技巧的完美』来提高作品的品质。统一在唯美精神的追求下,篆字严格遵守着对称性的规则,结字多用几何化品图案,用相对意义上的圆形、半圆、圆弧、菱形和方形等。这些装饰性的几何图案,不是为了装饰而装饰,而是在极致、纯粹的审美追求下设计出来的。形象的几何圖形,实际上是在借鉴陈氏简练篆法的基础上,取法经典的玉箸篆和汉缪篆,将其中唯美的结构高度概括,形成简单凝练的结构,既深得古法又新意十足,蜕变得自然而生动,并非生硬照搬几何图形。

设计性和书写性二者既对立又统一地存在于元朱文印当中,它贯穿了刀法、篆法和章法的整个过程,只有通过设计才能更加理性地处理好每个细节,但设计性过多,完全由理性来支配作品,就会缺少感性的生动和鲜活。正如徐上达在《印法参同》的『摹古篇』中说:书家者云:『有功无性,神采不生;有性无功,神采不实。』[5]在这里『功』是指功力,是对艺术语言规律的掌握能力,是一种娴熟的技巧,是理性的驾驭;『性』是指灵性,是对艺术天生的敏感和感知力,是感性的表达。只有理性的技巧,没有感性的升华,这样作品没有神采,缺少自然、生动、鲜活,徒有其表,缺少触碰心灵的美感;只有感性的升华,没有理性的技巧,艺术作品可能如空中楼阁,也可能如昙花一现,可能是意外偶得神采,不能落于实地,很难准确把握、捕捉和再现。

所以设计性和书写性二者缺一不可。在成熟的艺术作品中,理性和感性是要合理分配的。

在元朱文印的书写性上,我借鉴陈巨来的处理方式,常常表现在笔画的起收和转折处。起收处有两种处理方式:一是起收处留有小的笔触,其中小的笔触的性质又不尽相同,有的是在表现书写中切锋而铺毫,保留入笔的痕迹,给人一种爽利和峻逸的美感;有的是笔画的简省,既是笔画又是笔触,这些简省的笔画,使篆法简约大方,笔画之间常用以映带、观照和呼应的关系。

二是圆起圆收,如书写时的藏锋逆入,不露痕迹,圆润光滑;转折处稍细,方圆兼备,如提笔使转。起收和转折的细微变化,看似不经意,实则费尽心思,可谓意足不求颜色似,意到足矣,既表现书写的笔意又不破坏其唯美的秩序。

中正平和是元朱文印篆法相对显著的特点,我的创作强调以理性的安排,将字内的空间不断规律化和秩序化。

唯美的布局

章法是篆刻风格面貌的集中体现,完全为篆刻形式服务。形式的完美重在协调各种因素的对比关系,如虚实、方圆、呼应、动静等,它们作为对立又统一的矛盾共同体,存在于篆刻作品之中。明代甘旸在《印章集说》的『章法』中论道:布置成文曰章法。欲臻其妙,务准绳古印。明六文八体,字之多寡,文之朱白,印之大小,画之稀密,挪让取巧,当本乎正,使相依顾而有情,一气贯串而不悖,始尽其善。[6]

章法是谋篇布局、整体安排。与章法最密切相关的是篆法,篆法作为章法的组成要素,直接影响章法的安排,同时篆法也会根据章法的需求进行调整。

通过对文字进行合理搭配与调度,从而实现自我的审美目的,来赋予篆刻作品鲜活的生命。常用的处理文字的方法有穿插、避让、增减等,但因人而异,运用不尽相同,最终达到『相依顾而有情,一气贯串而不悖』的和谐美的境界。

元朱文印在工稳印中空间变化小,相对比较平缓,文字之间独立性强,内在联系多以篆法为依托,愈工易板,也容易符号化、模式化,变得十分匠气。如何通过章法改变此状态,徐上达在《印法参同》的『章法类』中这样论道:布置无定法,而要有定法。无定法,则可变而通之矣;有定法,则当与时宜之矣。是故,不定而定者安,定而不定者危。去危即安,乃所以布置也。[7]

法度和规则是理性的驾驭,可以变通,但要看具体的情况而定。过于追求定法,印章容易变得僵化呆板、毫无生机。元朱文印工整平和为基本特征,自然排布,任其疏密变化,篆法强烈的秩序,笔画之间的距离平均性,促使章法的空间形有规律的平行对称。另外,设计性在元朱文印创作中表现为对古印精神的高度概括理解,同时兼有典雅秀润这一元朱文印审美的精神实质,并不是为了设计而设计,不是简单的机械形式。所以在元朱文印创作中,运用多种手段以达到『相依顾而有情,一气贯串而不悖』的境界,巧妙自然,可谓理性高度下的感性。

章法方面,陈巨来有自己的见解,在《安持精舍印话》中,其认为元朱文印在章法结构上应『布置匀整,雅静秀润』,为了达到『神情轩朗』的效果,可以『人所有不必有,人所无不必无』,可谓法无定法。陈巨来在元朱文印创作中以写意的心态进行空间上的处理,而又以极为精工的面貌呈现,这种方式使元朱文印风更具开放性,可以说是极尽巧思,工放天成,打开了元朱文印更广阔的创作天地。他在元朱文印的创作中经常运用到其他篆刻家往往回避的对称性、重复性、几何图形性、图案性等方式,强调装饰性,做到了美学意义上极致化,可谓至精至纯。

总而言之,我们可以在下面几个方面表现元朱文印的整体风貌:一是净:干净、纯净、光洁,不做任何修饰;二是静:安静、静穆,动势少,静中自有禅机;三是精:精致、精到、精神,三者是递次不断叠加最后呈现出来的;四是简:简洁、简练,均匀一致,平铺直叙,干净利索;五是圆:圆厚、圆劲、圆挺,如玉箸篆中锋运笔;六是敛:内敛、含蓄,精神内涵饱满;七是润:温润,与燥相对,是最不可缺少的传统审美要素;八是境:境界;通过上述七种方式营造出一种精神状态。元朱文印所具有的这些特点是技术层面的准则,也是精神气质的集中体现。

注释:

[1][3][4][5][7]韩天衡.历代印学论文选[C].杭州:西泠印社出版社,1999:123,123,122,113,121.

[2]中国书法家协会.当代中国书法论文选·印学卷[C].北京:荣宝斋出版社,2010:556.

[6]甘旸.印章集說:卷上[M].清道光虞顾氏刻本.

作者单位:吉林师范大学文学院

本专题责编:范国新