1980-2020年滇池生态脆弱性评价及主要驱动因子*

徐灵芝,潘继征,李 勇,5,华跃洲,李清濯,阳 振,何尚卫,杜成栋

(1:苏州科技大学环境科学与工程学院,苏州 215011) (2:江苏省环境科学与工程重点实验室, 苏州 215011) (3:中国科学院南京地理与湖泊研究所,湖泊与环境国家重点实验室,南京 210008) (4:滇池湖泊生态系统云南省野外科学观测研究站,昆明650228) (5:广东省佛山市南海区苏州科技大学环境研究院,佛山 528200) (6:中国科学院大学,北京 100049)

滇池是我国西南地区第一大湖,是人类活动与发展的热点区域和生态敏感区[1]。1970s以来,随着人类活动的加剧和经济社会的发展,滇池开发强度持续增加,导致湖体水质恶化、动植物栖息地退化、水生生物多样性降低等生态环境问题[2]。自“九五”以来,滇池在污染控制与生态修复等方面开展了一系列水环境治理行动,但目前滇池生态系统功能仍未显著改善,给流域生态安全带来了巨大影响[3-4]。

生态脆弱性研究始于20世纪初期美国学者Clements将生态过渡带(ecotone)的概念引入生态学研究领域[5]。一般而言,生态脆弱性是指生态系统由于暴露在自然和社会环境压力下容易受到干扰的状态,可以认为是暴露程度、敏感程度和适应程度的函数[6-8]。通过分析生态脆弱性评估结果,可以识别关键的驱动因子,对开展针对性的区域保护和发展至关重要[9]。目前生态脆弱性评估已逐渐从单一生态要素向自然、经济、社会复合的综合化方向发展[10]。同时,生态脆弱性评估也已构建一系列定量评价模型[11],包括二元统计建模算法[12]、压力-状态-响应(PSR)模型[13]、驱动力-压力-状态-影响-响应(DPSIR)模型[14]、生态敏感性-生态压力-恢复能力模型[15]、社会生态脆弱性模型[16]等。其中,暴露程度-敏感程度-适应程度模型(Vulnerability-Scoping-Diagram, VSD模型)的评价指标建立过程逐级递进、流程规范清晰,可以揭示自然经济社会的复合影响,近年脆弱性评价也逐渐趋于以VSD为主要思路的评价体系[17-19]。

基于此,本文以滇池生态系统作为研究对象,建立暴露程度-敏感程度-适应程度评价指标体系,通过逼近理想解排序法(TOPSIS法)与鲁棒性检验选取最优权重,构建滇池生态脆弱性VSD评估模型,探究1980-2020年滇池脆弱性的变化趋势,从暴露程度、敏感程度和适应程度3个角度分析影响滇池生态系统的驱动因子,为滇池及流域后续生态修复方向及其他湖泊脆弱性评价提供参考依据。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

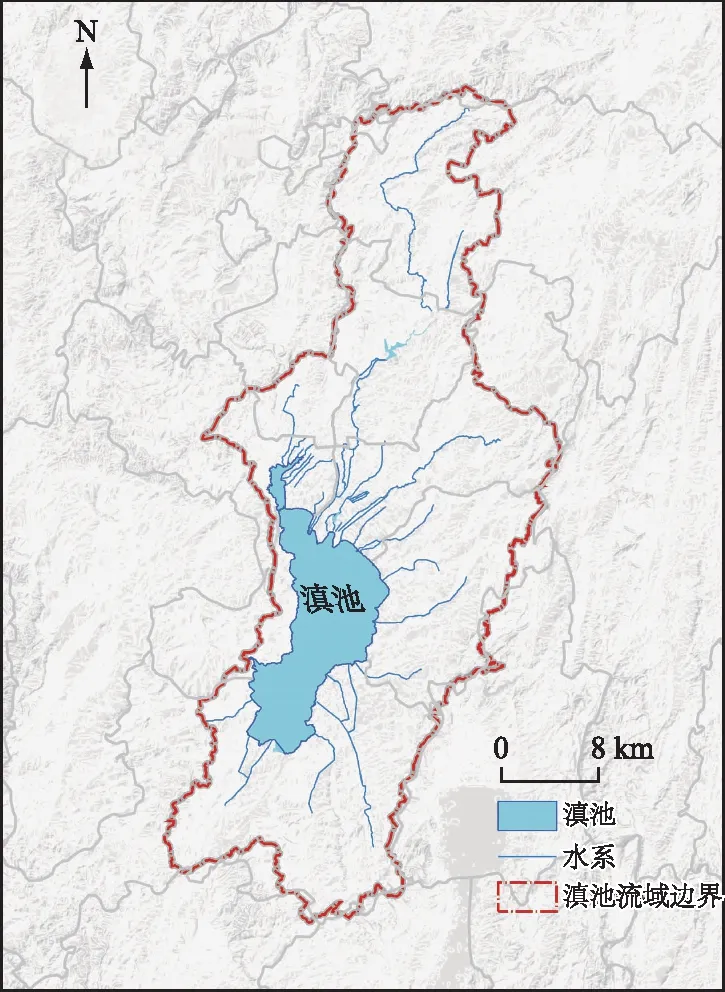

滇池为长江流域金沙江水系的高原淡水湖泊,位于云南省昆明市主城区的南部(24°40′~25°03′N,102°37′~102°48′E)[20]。滇池南北长约40 km,东西宽约12 km,湖面面积共309.5 km2,库容15.96亿m3,蒸发量4.3亿m3[21]。滇池流域为典型的高原盆地地貌,滇池地处流域最低点,是流域唯一汇水和出水通道,入湖河流源近流短(图1)。

图1 滇池概况Fig.1 The overview of Lake Dianchi

1.2 数据来源

1980s以来为保护沿湖农田及村舍,昆明市水利局于滇池开展了环湖防浪堤修建项目,切断了水体与陆地生态连续性,致使沿湖湖滨带生态环境急剧恶化[22],根据现有的水体数据显示,滇池1980-1989年水体营养盐含量呈逐步攀升的趋势;随着1990年《综合治理滇池的“八五”计划和十年规划》的出台,昆明市政府开始了漫长的滇池污染治理工程,但1990-2009年滇池水体TN、TP及CODMn仍呈现波动增加的趋势;直至2010年对滇池15条入湖河流污染的治理管控、入草海污染物总量的大幅度削减、滇池水生态修复措施的逐步推进,2010-2020年水质趋稳向好,水体营养盐含量呈下降趋势。

基于以上的人类活动、滇池治理程度以及滇池水环境变化,故将评估阶段分为4个阶段:1950-1979年、1980-1989年、1990-2009年和2010-2020年。由于1950-1979年时间久远,此时还未开展详细的水质与生态调查,同时该时间段社会经济数据缺失量较多,因此仅对1980-1989年、1990-2009年、2010-2020年这3个阶段进行脆弱性的研究与外界驱动因子的识别及分析。其中1980-1989年作为反映滇池受人类活动破坏剧烈的阶段,1990-2009年作为滇池污染初步治理的阶段,2010-2020年作为滇池综合治理的阶段。

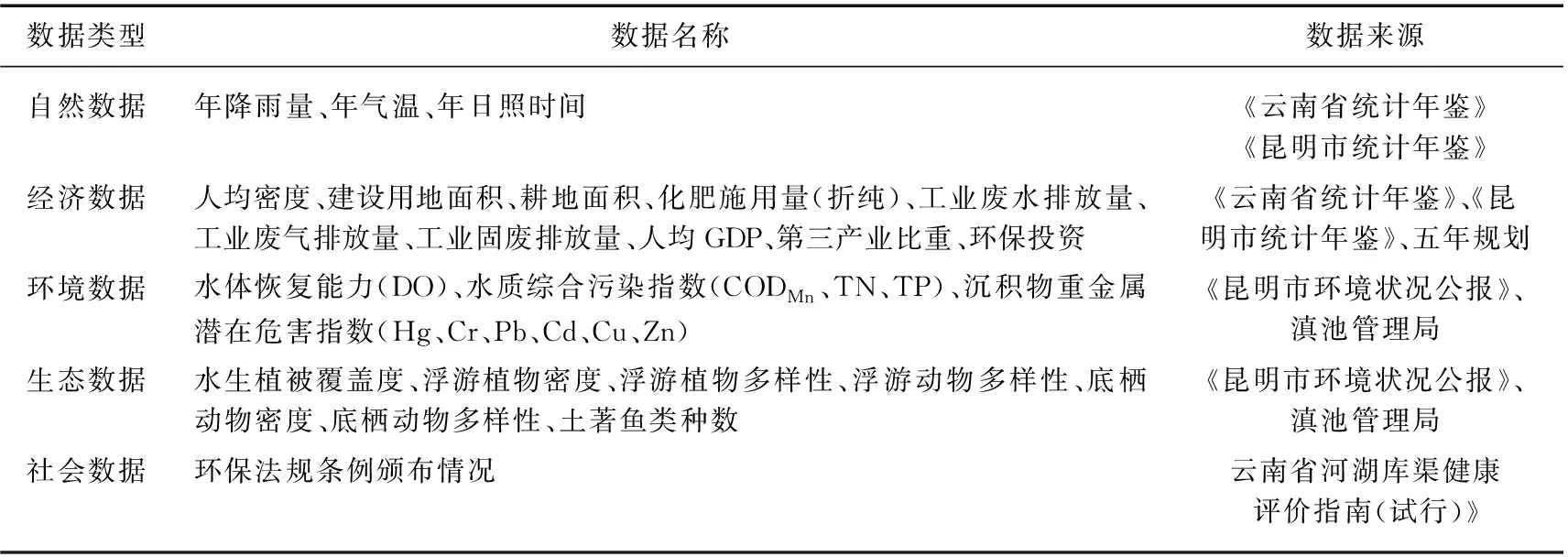

对滇池生态脆弱性进行评价及分析,其中所用到的数据来源情况如表1所示。其中,环境数据与生态数据采用的是全湖平均值。环保法规条例的颁布情况为定性指标,为便于后续权重的计算,参照《云南省河湖库渠健康评价指南(试行)》中渠系管理水平的赋分进行定量,无环保法规条例、有法规条例但未完善、有法规条例且已完善分别赋分0、50和100分。1988年通过并出台的《滇池保护条例》为第一部真正意义上针对滇池管理的条例[23],但由于存在水环境质量标准不明确、管理机构不合理、执法力度不够等问题[24],其体系尚未完全;2002年《中华人民共和国环境影响评价法》与《滇池保护条例》修订版出台[25],意味着滇池生态保护体系的法制程度已基本完善。因此以1988和2002年为分界点:1988年前,环保法规条例的颁布情况赋分0分;1988-2001年赋分50分;2002-2020年赋分100分。

表1 数据来源情况Tab.1 Data sources

2 研究方法

2.1 指标体系构建

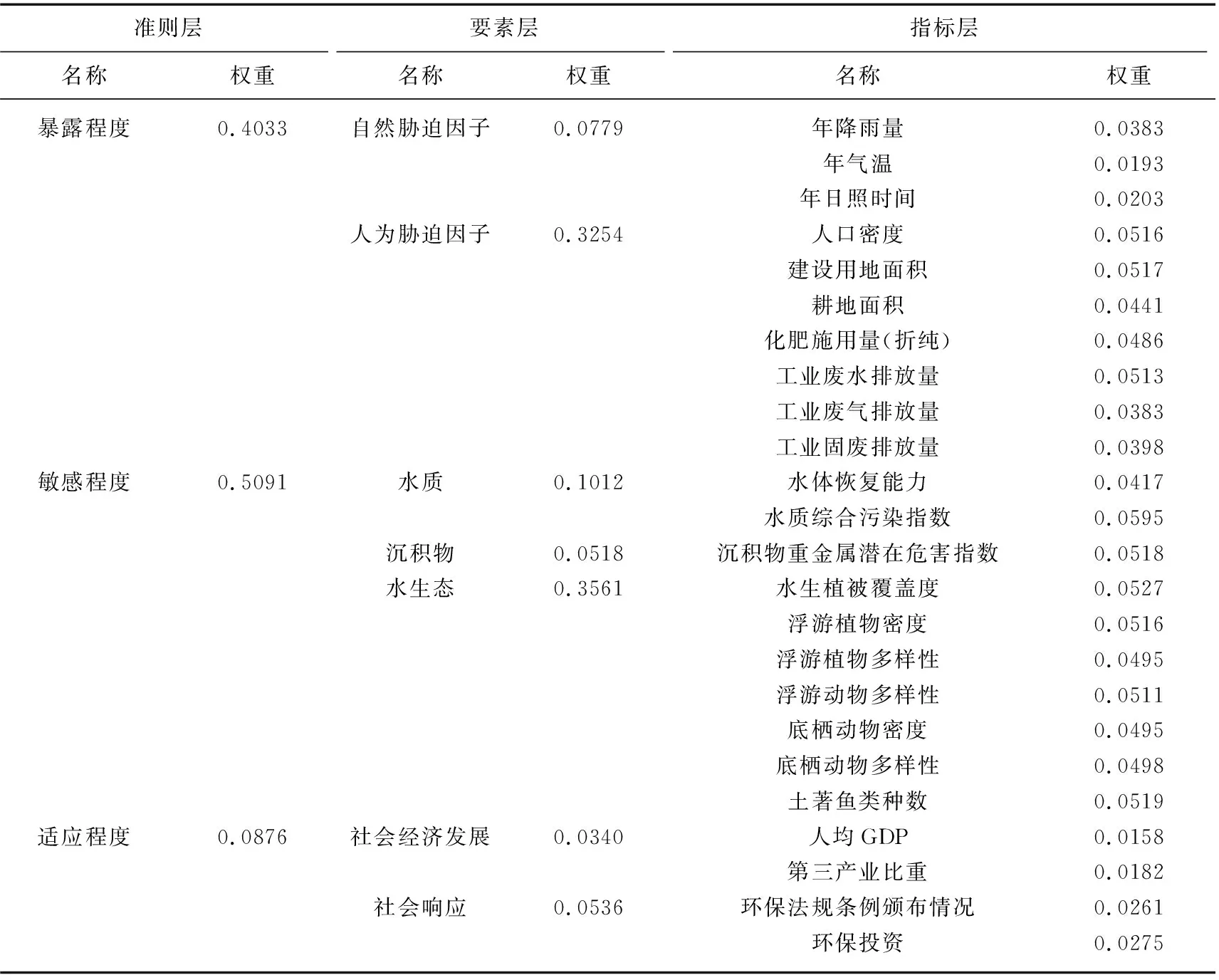

本文基于评估指标的完整性、代表性、可比性和可获取性原则,根据滇池的实际情况,从暴露程度-敏感程度-适应程度3方面选择适用性强、代表性高的指标[26],最终构建了7个要素层24个指标层的滇池生态脆弱性评价体系(表2)。

暴露程度指生态系统受到外界压力的胁迫程度,主要考虑自然胁迫和人文胁迫因素。滇池作为旱雨季分明的高原湖泊,降雨量、气温、日照时间会通过影响滇池流域水文条件从而影响滇池水环境水生态,故选取降雨量、气温、日照时间作为自然胁迫因子;同时,由于滇池流域环湖开发、贴线建设缺乏有效约束,形成了“环滇发展、环湖开发”的空间形态,与经济发展相关的人口密度、建设用地面积、耕地面积、化肥施用量(折纯)、工业废水排放量、工业废气排放量、工业固废排放量是影响滇池生态脆弱性的重要因素,故将这些因素作为人文胁迫因子。

敏感程度反映生态系统内部因素对外界干扰的响应程度,主要包括水质、沉积物与水生态。水质指标是影响湖泊生态脆弱性的基本因素之一,而水体恢复能力与水质综合污染指数是文献中普遍用来评估湖泊水质的指标[27];滇池作为浅水湖泊,沉积物中高毒性的重金属会影响大型底栖动物的生存与水生植物的根系,改变水体大型底栖动物与水生植物的优势群落,故采用沉积物重金属潜在危害指数评估沉积物[28];水生态指标是决定生态脆弱性的重要因素,湖泊中水生植被、浮游动植物、底栖动物以及鱼类往往是水生态系统的重要组成部分,这些生物丰度以及生物多样性是指示湖泊生态环境的重要因子[29],且滇池土著鱼类发生显著变化,故以水生植被覆盖度、浮游植物密度、浮游植物多样性、浮游动物多样性、底栖动物密度(以寡毛类为主)、底栖动物多样性、土著鱼类种数作为水生态指标。

适应程度指生态系统受到外界胁迫后再恢复的能力,在VSD模型中主要体现人为的干预(社会经济发展和社会响应)。社会经济发展是间接性表征人为干预、提升滇池生态系统功能的指标,人均GDP是社会经济发展程度的重要指标,第三产业比重意味着依靠自然资源的社会经济能够的可持续发展程度[30],第三产业的发展可以降低污染物排放,故将人均GDP和第三产业比重作为评估社会经济发展的指标。滇池自“九五”以来一直是昆明乃至全国保护的重点湖泊,连续出台各类滇池生态环保保护条例,且环保投资力度较大,故将环保法规条例颁布情况和环保投资作为评估社会响应的指标。

2.2 指标权重确认

为保证各时段滇池生态脆弱性结果的准确性,削弱主观选择权重方法的不确定性,本文通过TOPSIS法确定权重的最优方案,再利用鲁棒性检验分析该方案的权重,提高结果的可信度。

2.2.1 权重方法比选 TOPSIS法能够准确有效地识别理想解,使用广泛,且计算简单方便,因此运用TOPSIS法选择最优权重计算方案。本文在通过极值法[31]对各指标进行标准化处理的基础上,运用层次分析法(AHP法)、模糊层次分析法(FAHP法)、熵权法、灰色关联分析法(GRA法)以及模糊灰色关联分析法(FGRA法,包括FGRA欧几里得距离法、FGRA熵权法、FGRA-GRA法)计算不同指标的权重[32-36],最后利用TOPSIS法[37]计算各方法到正负理想解的贴近程度(附表Ⅰ),FGRA欧几里得距离法为所有权重评价方法中排序最高的计算方式。

2.2.2 权重检验性分析 综合指数的鲁棒性分析是指评估模型参数改变的情况下,检验指标是否能够保持相同排名的方法[38]。虽然本文选择了TOPSIS法以削弱主观选择权重方法的不确定性,但数据标准化的选择上仍存在一定的主观性,为降低这种不确定性因素带来的影响,利用鲁棒性方法检验权重计算的最优方案,以提高结果的精确度。本文共采用4种不同的标准化方法(极值法、均值化法、四分位距法和Z-score法)、5种不同的权重方法(AHP法、FAHP法、熵权法、FGRA法和GRA法),共形成18种滇池生态系统各指标权重的排名。根据各指标在18种权重中出现的频数,建立排名频率-变化范围矩阵,纵坐标为FGRA欧几里得距离法的各指标排序,频数表示经不同标准化方法及权重方法计算后该排名出现的次数(附表Ⅱ),对角线位置相对其他区域频数较高,鲁棒性检验较强,表明FGRA欧几里得距离法具有较高的可信度与稳定性。

因此,最后使用FGRA欧几里得距离法确定权重,各指标最终权重值如表3所示。

表3 滇池生态脆弱性评估各指标权重Tab.3 Weight of indicators of ecological vulnerability assessment in Lake Dianchi

2.3 生态脆弱性评价模型

目前VSD模型常用的计算方法为[39]:

EVI=(V+S)-D

(1)

(2)

(3)

(4)

式中,EVI为生态脆弱度,范围为[0,1],EVI越趋近于1,生态系统越脆弱;V、S和D分别为暴露程度综合指数、敏感程度综合指数和适应程度综合指数;Vj、Sj和Dj分别为暴露程度、敏感程度和适应程度中各指标的标准化值;wj为权重值;m、n和k分别为暴露程度、敏感程度和适应程度所选的指标数。

为明确1980-2020年各时间段滇池生态系统脆弱性的变化,需对评价结果进行分级。目前脆弱性评价的分级有等间距法、数轴法、总分频率法、自然断裂法。数轴法与总分频率法呈现正态分布,其中心位置需存在大量的落点,自然断点法因多与ArcGIS联用需存在较多空间样点[40]。由于本文的滇池生态脆弱性评价仅以3个时间段进行研究且空间样点较少,数轴法、总分频率法、自然断裂法不适用本文的脆弱性分级,因此使用等间距法进行分级评价。具体分级依据:[0,0.200),微度脆弱;[0.200,0.400),轻度脆弱;[0.400,0.600),中度脆弱;[0.600,0.800),重度脆弱;[0.800,1.000],极度脆弱。

2.4 驱动因子识别

单参数分析法能够确定每个指标对生态脆弱性的贡献程度[41],基于此可以提出相应的生态治理和保护建议。计算方法如下:

(5)

式中,Wj为指标j对生态脆弱性的贡献程度;rj为指标j的标准值;wj为指标j的权重。

3 结果与讨论

3.1 脆弱性评价结果

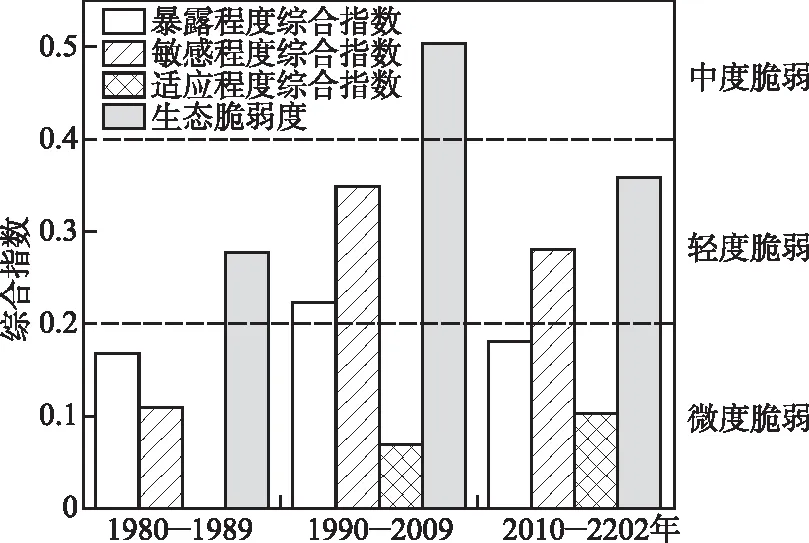

滇池1980-2020年各时间段生态脆弱度如图2所示。1980-2020年滇池生态系统脆弱程度呈先增加后减少的趋势,其中生态脆弱度最高的是1990-2009年(0.502),属于中度脆弱;其次为2010-2020年(0.359),属于轻度脆弱;最后是1980-1989年(0.277),属于轻度脆弱。其中,暴露程度综合指数总体略有上升,敏感程度综合指数先显著增加后又下降,适应程度综合指数呈线性上升趋势。

图2 滇池生态脆弱性评价结果(1980-1989年适应程度综合指数为0,是相对数)Fig.2 Results of ecological vulnerability assessment of Lake Dianchi

对比1980-1989与1990-2009年的暴露程度、敏感程度与适应程度综合指数,1990-2009年的生态系统高敏感程度综合指数是造成该时间段内生态系统为中度脆弱的主要原因。相比1980-1989年,1990-2009年敏感程度综合指数由0.108上升至0.349,增加了约2.2倍,后因2010-2020年水环境污染治理与生态修复等活动的开展,改善了水生态环境,敏感性综合指数由0.349降至0.281。

3.2 驱动因子识别

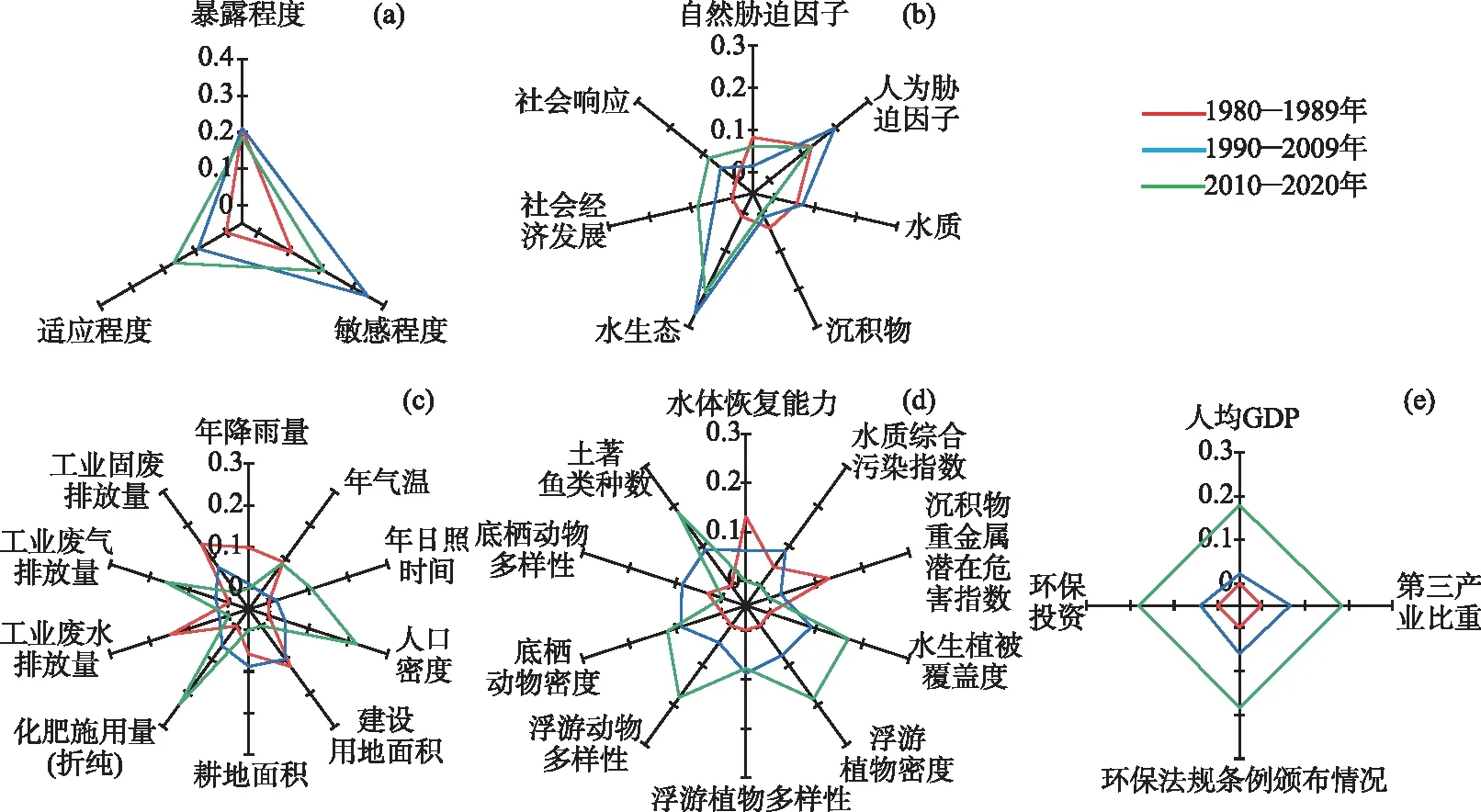

不同时间段,影响滇池生态脆弱度的主要驱动因子也存在差异(图3)。1980-1989年,滇池生态脆弱度受暴露程度指标的显著影响,其次为敏感程度指标。暴露程度方面,主要受人为胁迫因子的影响,其中工业废水排放量和工业固废排放量是主要驱动因子;敏感程度方面,主要受水质的影响,其中水体恢复能力是主要驱动因子。1990-2009年,滇池生态脆弱度受敏感程度指标的显著影响,其次为暴露程度指标。敏感程度方面,主要受水生态的影响,其中土著鱼类种数、水生植被覆盖度和底栖动物密度是主要驱动因子;暴露程度方面,主要受人为胁迫因子的影响,其中建设用地面积和耕地面积是主要驱动因子。2010-2020年,滇池生态脆弱度受敏感程度指标的显著影响,其次为暴露程度指标。敏感程度方面,主要受水生态的影响,其中土著鱼类种数、浮游植物密度和浮游动物多样性是主要驱动因子;暴露程度方面,主要受人为胁迫因子的影响,其中化肥施用量(折纯)和人口密度是主要驱动因子。

图3 1980-2020年准则层(a)、要素层(b)、暴露程度指标层(c)、敏感程度指标层(d)和适应程度指标层(e)对滇池生态脆弱度的贡献程度Fig.3 Contribution of criterion layer (a), element layer (b), exposure index layer (c), vulnerability index layer (d), and adaptation index layer (e) to the ecological vulnerability of Lake Dianchi from 1980 to 2020

总体而言,1980-2020年,滇池生态脆弱度的主要影响因素由暴露程度指标转变为敏感程度指标,由人为胁迫因子转变为水生态因子。暴露程度方面,主要驱动因子由工业废水排放量、建设用地面积转变为化肥施用量(折纯)和人口密度;敏感程度方面,主要驱动因子由水体恢复能力转变为土著鱼类种数、浮游植物密度和浮游动物多样性;适应程度方面,虽然其不是主要影响因子,但是随着滇池流域经济社会的发展以及对生态环境建设的重视,人均GDP、第三产业比重、环保法规条例颁布情况和环保投资这些指标的贡献程度也呈现增加趋势。

3.3 驱动因子分析

通过对1980-2020年人为胁迫因子与水质指标的整体趋势进行分析,明确指标的整体变化规律。

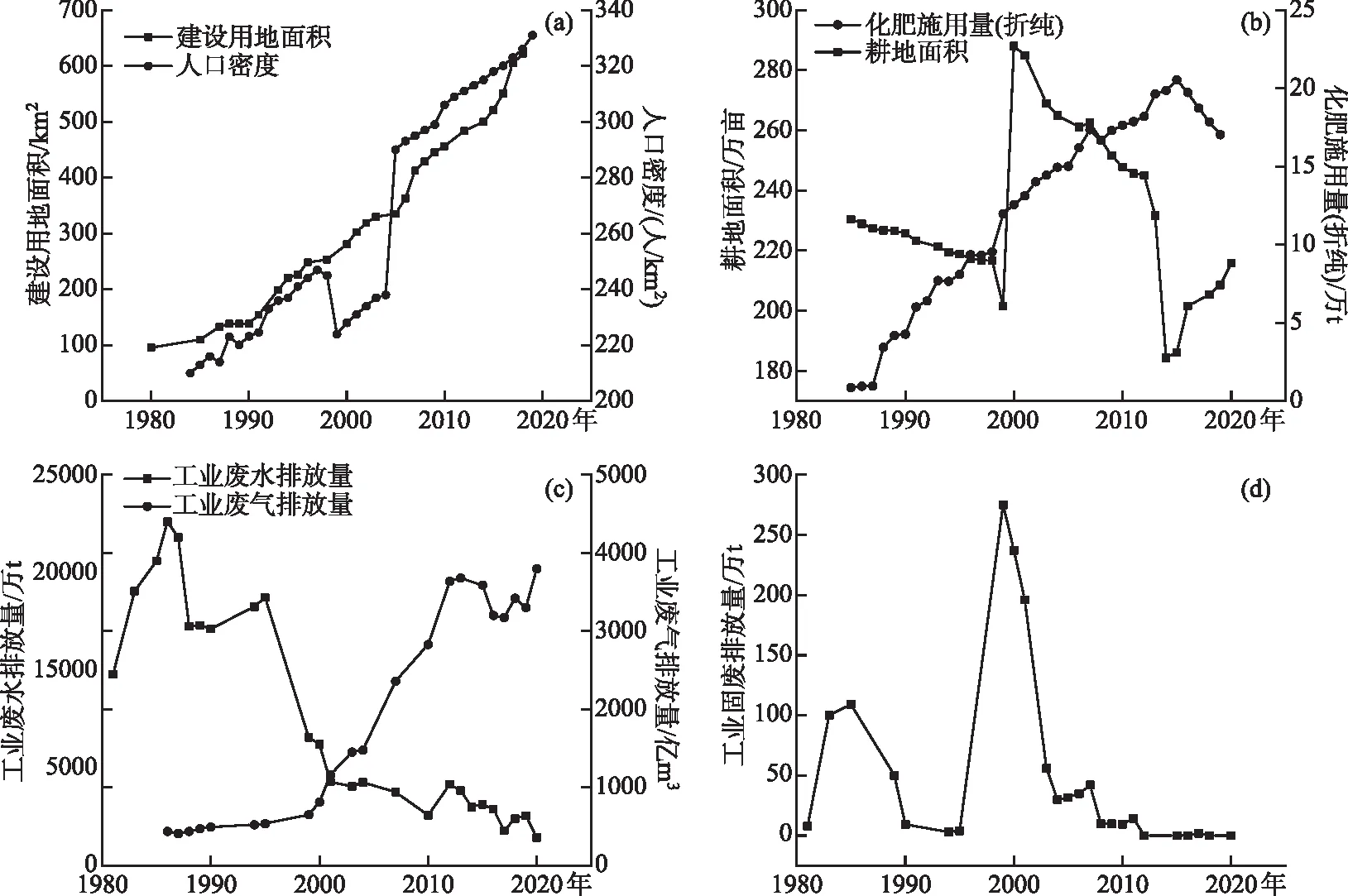

1980-2020年滇池人为胁迫因素的变化趋势中(图4),建设用地面积、人口密度、化肥施用量(折纯)呈现逐年递增的趋势;工业废气排放量2014年前逐年递增,之后呈上下波动的状态;工业废水排放量1990-1987年呈攀升趋势,1988-2020年逐年递减;耕地面积曲线为库兹涅茨曲线(倒U曲线),2000年达到最大值;工业固废排放量曲线呈现上下波动的状态,最大值位于1990-2009年。

图4 1980-2020年滇池建设用地面积与人口密度(a)、耕地面积与化肥施用量(折纯)(b)、工业废水排放量与工业废气排放量(c)和工业固废排放量(d)的变化特征Fig.4 Interannual changes of construction land area and population density (a), arable land area and fertilizer application (b), industrial wastewater discharge and industrial waste gas discharge (c), and industrial solid waste discharge(d) in Lake Dianchi from 1980 to 2020

1980-2020年滇池全湖TN年均值先上升再下降,1987-2009年呈现波动攀升的趋势,2007年达到最大值,为5.077 mg/L,2007-2020年呈现下降的趋势(图5a)。1980-2020年滇池TP年均值与TN表现出相似的变化曲线,1987-2006年呈现波动攀升的趋势,2006年达到最大值,为0.43 mg/L;2007-2020年呈现下降的趋势(图5b)。1980-2020年全湖CODMn年平均值波动式下降,2019年达到最小值,为3.89 mg/L(图5c)。2000-2020年全湖Chl.a年均值波动式下降,于2019年达到最小值,为46 μg/L,但近3年滇池全湖年平均Chl.a浓度为52 μg/L,全湖仍存在藻华的风险(图5d)。

3.3.1 1980-1989年主要驱动因子分析 暴露程度方面,该阶段工业废水排放量与工业固废排放量是主要驱动因子。滇池流域此时处于城镇化发展初期,工业发展较快,同时由于社会对生态环境的忽视导致环保体系的缺失,工业固废、废水等污染物乱排乱放现象频发。

敏感程度方面,该阶段水体恢复能力(DO)是主要驱动因子。1980s滇池呈现富营养化,至1990s滇池为重度富营养。1970-1975年滇池草海部分区域水体溶解氧已降至4 mg/L以下,最低不到1 mg/L,1980s草海水体溶解氧仍呈逐级递减的趋势,造成了水体缺氧的状况[42]。但是此时滇池由于早期较好的水质,水体营养盐浓度相对较低,水质综合污染指数在水质因素中占比较低,故溶解氧成为1980-1989年影响滇池生态系统的主要水质因素。

3.3.2 1990-2009年主要驱动因子分析 暴露程度方面,该阶段建设用地面积、耕地面积与工业固废排放量是主要驱动因子。在此期间,全国正处于城镇化快速发展阶段,滇池流域城镇化水平持续上升,建设用地面积持续至增加。同时,根据图4,耕地面积与工业固废排放量的最大值均位于1990-2009年。1999年,国务院将曲靖市的寻甸回族彝族自治县划分为昆明市管辖,这直接导致了昆明市耕地面积与工业固废贮存量的骤然增加[43-44],工业固废排放量也因贮存量的增加而升高。根据2000-2020年《中国人口和就业统计年鉴》,2005年末贵州省总人口数为3730万人,与2004年同比减少了174万人。同时昆明市五华区启动外来务工人员教育服务管理体系[45],解决了外来务工人员的教育及就业问题,因此2005年末人口数的急剧增加可能与因该教育服务管理体系的启动而迁移至昆明市的贵州省人口有关。

敏感程度方面,该阶段土著鱼类种数、水生植被覆盖度和底栖动物密度是主要驱动因子。1980s滇池进行大范围的围湖造堤,导致水生生物栖息地遭到破坏,但水生态指标对环境的响应具有滞后性,故1990-2009年水生动植物逐渐成为影响生态脆弱性的显著因素。该阶段滇池水环境处于高营养盐浓度、高藻密度水平,不断从清水草型向浊水藻型退化,生物逐渐由敏感种向耐污种转变,受水质恶化及微囊藻的毒害作用影响,水生植被覆盖度和土著鱼类种数明显减少,高藻密度也为耐污种底栖动物提供了丰富的食物来源。

3.3.3 2010-2020年主要驱动因子分析 暴露程度方面,该阶段化肥施用量(折纯)、人口密度是主要驱动因子。耕地面积自2000年后逐年递减,与《环滇池生态保护规划2000-2030年》以及《滇池湖滨“四退三还一护”生态建设工作指导意见的通知》等生态保护政策的颁布有关;2010年后滇池流域工业废水及固废的排放量因环保意识的提高、生态保护政策的颁布,自2000年后逐年递减。与之相对的是由于化肥施用等导致的农业面源污染存在难监测、难控制、难管理的问题,正在成为滇池流域的主要污染源之一;同时随着社会经济的持续发展,人口不断增加,人口密度逐渐成为影响滇池生态脆弱度的主要因素。

敏感程度方面,该阶段土著鱼类种数、浮游植物密度和浮游动物多样性是主要驱动因子。虽然2010-2020年间已展开诸多土著鱼类增殖放流的活动,但由于2016年刚建立滇池土著鱼类保护研究科技创新团队,鱼类驯化技术、增殖放流及种子工程还待完善,且鱼类的生态恢复需要较长的时间尺度,故土著鱼类种数仍维持在极低水平。2015-2016年滇池全年平均藻密度约为1.34×108cells/L,达到了重度水华水平,与1990-2009年相比,2010-2020年浮游植物密度较高。2012-2015年随着以鱼控藻项目的开展,以鲢、鲫为主的经济鱼类喜食大型浮游动物,同时滇池水体的富营养化程度较高,均导致浮游动物物种趋于单一化、浮游动物多样性下降。

3.4 建议

根据滇池生态脆弱性评价结果,近年来土著鱼类种数、浮游植物密度和化肥施用量(折纯)是滇池生态系统功能紊乱的主要影响因素。因此,未来对滇池的保护建议从以下几个方面出发:

1)改善湖区生境条件,修复水生生物种群。实施底质改良与地形重塑等措施,利用自然恢复方式恢复滇池湖体水生植被,构建湿地、水域、河漫滩、跌水等丰富多样的鱼类产卵场和栖息繁衍地生境,科学制定增殖放流种类与数量,恢复土著水生生物种群。

2)建设农业面源污染控制体系。推广测土配方施肥技术,调整滇池流域种植业生产结构,扩大绿色种植、循环农业规模,在有效削减化肥施用量的同时因地制宜地构建源头-过程-末端全过程的农业面源污染控制体系,促进农业绿色可持续发展。

4 结论

1)从时间分布来看,1980-2020年滇池生态系统脆弱程度呈先升高后降低的趋势,其中生态脆弱度最高的是1990-2009年(0.502),属于中度脆弱;其次为2010-2020年(0.359),属于轻度脆弱;最后是1980-1989年(0.277),属于轻度脆弱。其中,暴露程度综合指数总体略有上升,脆弱程度综合指数先显著增加后又下降,适应程度综合指数呈线性上升趋势。

2)滇池生态脆弱性受敏感程度指标的显著影响,其次为暴露程度指标。暴露程度方面,影响生态系统的主要驱动因子逐渐从单一的工业污染向工农业的复合污染转变,1980-1989年工业废水排放量为主要驱动因子,1990-2009年建设用地面积是主要胁迫因素,2010-2020年化肥施用量(折纯)为影响滇池生态系统的主要外界因素。敏感程度方面,影响生态系统的主要驱动因子逐渐从水质指标向水生态指标转变,1980-1989年水体恢复能力是主要内部因素,1990-2009年与2010-2020年土著鱼类种数为主要驱动因子。

3)根据滇池生态系统存在的问题与滇池已开展的生态修复,结合2010-2020年滇池生态脆弱性评价的主要驱动力,改善湖区生境条件、修复水生生物种群、建设农业面源污染控制体系是提升滇池生态系统健康水平的主要对策。

致谢:本文的数据获取得到了滇池管理局的大力协助,在数据处理、分析及评估过程得到了杨齐老师、周晓辉、徐双、华映肖等人的大力帮助,在此表示诚挚的谢意。

5 附录

附表Ⅰ和Ⅱ见电子版(DOI: 10.18307/2023.0528)。