中国农戾合作社研究现状、演进趋势与研究空间

○邓衡山 唐威

(福建农林大学经济与管理学院,福建 福州 350002)

一、引言

自2007年《中华人民共和国农民专业合作社》(后文简称《合作社法》)实施以来,各地纷纷出台了各种支持措施,引发了合作社的井喷式增长[1]。截至2022 年年底,我国农民专业合作社数量达到了224.36万家①数据来源:浙大卡特—企研中国涉农研究数据库。。然而,合作社的发展是否实现了《合作社法》出台的初衷?相关法律和支持政策是否需要进一步调整?国内现有合作社研究能否满足现实的需要?

目前,已有大量文献对国内合作社进行研究,有必要对既有研究进行总结,看看既有研究能够告诉我们什么,还有哪些问题亟需研究。已有一些文章对合作社既有研究进行了综述。例如,韩国明等[2]分析了2000—2015年的国内合作社研究热点,梁巧和董涵[3]分析了2015—2018 年国内外合作社研究热点。但上述综述更多只是归纳了既有研究热点,未能在提出具有公共政策含义的学术问题的基础上指出既有研究的不足,尤其是没有评价既有文献是否已经很好地回答了“合作社的发展是否实现了《合作社法》出台的初衷、相关法律和支持政策是否需要进一步调整”问题。

本文拟梳理发表于2000—2022年的国内合作社相关文献,并以2007 年《合作社法》出台和2017年《合作社法》修订为时间节点将所有文献分为三个阶段进行分析,最后对既有研究进行总结性述评,指出既有研究在回应“合作社的发展是否实现了《合作社法》出台的初衷、相关法律和支持政策是否需要进一步调整”上的不足和未来的研究空间。

二、文献来源与重要文献甄选方法

(一)文献来源

有关中国合作社的研究汗牛充栋,对每一篇文章进行述评是不现实的。本文拟以影响力较大的代表性文章为评述对象,以CNKI 数据库中的合作社发文量较多且影响力较大的CSSCI 期刊作为主要文献来源,具体地,将《中国农村经济》《中国农村观察》《农业经济问题》《农业技术经济》以及《中国社会科学》《经济研究》《管理世界》《经济学季刊》作为主要文献来源。其中,《中国农村经济》《中国农村观察》《农业经济问题》以及《农业技术经济》即俗称的“农经四大刊”,是国内农业经济领域的代表性期刊,也是合作社发文的主要权威期刊,而《中国社会科学》《经济研究》《管理世界》及《经济学季刊》则被称为经济学四大顶刊,代表国内经济学领域的最高水平期刊。同时将一些合作社领域影响力较大的学者在其他期刊的文章作为次要文献来源。搜索时,将论文主题确定为“合作社+合作组织”,并将发表时间设置为2000年至2022年。

(二)重要文献甄选方法

尽管本文限定8个期刊作为主要文献来源,但文献样本量依然高达1 135篇,难以一一进行分析。为此,本文以文献在CNKI 上的被引量以及是否被人大复印资料库转载等为依据,从中筛选代表性文献进行分析。具体而言,在《合作社法》出台前(2000—2006 年)这一阶段,由于该阶段年份较早,文献被引量往往较高,故本文将被引量设置为200以上,来甄选代表性文献。在《合作社法》出台后(2007—2016 年),按照被引量排序甄选代表性文献。而在《合作社法》修订后(2017—2022 年),该阶段文献相对较新,无法仅按照被引量来选取,故选取被引量较高、或被引量不高但被人大复印资料转载的文献作为代表性文献。

三、《合作社法》出台前有影响力的研究

《合作社法》出台前(2000—2006 年),国内学术界对于合作社的称呼尚未统一,最常见的称呼是“合作经济组织”或“合作组织”。另外,不同的学者对合作社类型的划分也各不相同。例如,余永龙[4]将合作经济组织分为符合国际合作社原则的合作社、合作社初级形式的合作协会、股份合作社、专业技术协会(农技协)。潘劲[5]将合作经济组织分为社区合作组织、供销合作社、信用社和改革开放后新组建的农民专业合作组织。胥爱贵和韩卫兵[6]则将农村新型合作经济组织主要分为专业合作社和专业协会。尽管现实中合作经济组织的称呼并不统一,但是学界阐述合作经济组织的功能、作用机制等问题时,基本还是援引国际合作社的定义,并引用合作社相关理论。

这一阶段有影响力的研究主要是阐释合作社制度,强调合作社的积极作用,呼吁国家加快对合作社的立法以及政府对合作社的政策支持。例如,杜吟棠[7]比较了合作社与公司后认为,相比“公司+农户”模式,“合作社+农户”模式中合作社与农户的利益联结更加紧密。黄祖辉和徐旭初[8]认为,合作社不仅有助于农民组织化,还有益于农业产业化。不过,也有少数学者指出,与公司(投资者所有的企业)相比,在与农民的交易中,虽然农业合作社可以更有效地降低交易成本,但同时也会增加组织成本[9],因而组建合作社并不是必然的选择。总体而言,强调合作社积极作用的占绝对主流,认为合作社的良好发展离不开外部条件的支持,学界对政府加快合作社立法的呼声高涨[10-12]。呼吁的理由有:合作社制度的反市场性决定了其对国家扶持具有天然的倾向性[13];合作社能够提供公平收益来降低社会成本、减轻社会负担,同时它又有较高的组织成本,在市场竞争中处于弱势,因此国家需要在经济、政策和道义上对合作社给予多方支持[14]。至于具体的支持方式,张晓山[15]提出,政府最大的扶持就是通过法规和政策为合作社确立一个法律和制度的框架。

这一阶段的研究对于促进2007年《合作社法》以及支持政策的出台起到了很大的推动作用,不足之处在于,大多数研究未能基于合作社的本质规定来讨论合作社产生发展的适宜条件尤其是适宜于什么样的支持政策,未能预见到《合作社法》以及各种物资支持政策的出台会促使大量名不副实的合作社的产生。

四、《合作社法》出台后有影响力的研究

《合作社法》出台后(2007—2016 年),现实中合作社的名称趋向于统一,常见的称呼是“农民合作社”“农民专业合作社”。这一阶段有影响力的研究主要是探讨合作社的作用以及合作社产生发展的影响因素,并对合作社名不副实现象进行反思。具体研究视角主要集中于以下四点:

第一,农户在合作社中的参与行为及其影响因素。具体包括农户加入合作社的意愿的影响因素[16]、成员合作意愿的影响因素[17]、成员参与合作社治理的影响因素[18]、社员资格开放度的影响因素[19]、社员退社行为的影响因素[20],以及社员退社对合作社可持续发展的影响[21]。

第二,合作社绩效及其影响因素。不同学者提出的绩效类型或度量指标各有不同。例如,董晓波[22]将合作社绩效分为经济绩效和社会绩效,崔宝玉等[23]则将合作社绩效分为经济绩效、社会绩效、社员收入绩效和交易绩效等。影响合作社绩效的因素则主要被分为两方面:一是合作社治理机制,如,盈余分配方式[24];二是合作社社会资本[25]。

第三,合作社的服务功能及其影响因素。现有研究主要是从产业基础等内部条件以及政策支持环境等方面来讨论。例如,黄季焜等[26]实证分析后发现,组织化潜在收益、组织的创建方式均对组织服务功能有明显影响。黄祖辉、高钰玲[27]的实证研究表明合作社主营产品的产品特性对其服务功能有着显著影响。王图展[28]则提出,自生能力和外部支持是影响农民合作社服务功能的重要因素。

第四,合作社的名不副实问题。不少学者指出,中国合作社存在普遍的名不副实现象。例如,潘劲[29]通过调查研究发现,尽管各地合作社发展迅猛,但各种“假合作社”“翻牌合作社”等现象层出不穷。邓衡山和王文烂[30]通过大量的案例分析后提出了中国到底有没有真正的农民合作社的质疑,邓衡山等[31]通过随机大样本调查发现,中国几乎没有真正意义上的合作社。

需要指出的是,“中国几乎没有真正意义上的农民合作社”这一判断在学界引起了较大的反响②《合作社的本质规定与现实检视——中国到底有没有真正的农民合作社?》(邓衡山和王文烂,2014)一文基于合作社本质规定的理论辨析和大量案例研究,提出了“中国到底有没有真正的农民合作社”的质疑。《新华文摘》2014年第20期、复印报刊资料《农业经济研究》2014 年第10 期对该文进行了全文转载。而后,《真正的农民专业合作社为何在中国难寻?——一个框架性解释与经验事实》(邓衡山等,2016)一文基于随机调查的大样本数据得出了“中国几乎没有真正意义上的农民合作社”的结论,并基于交易成本理论和国际比较剖析了原因。复印报刊资料《管理科学》《体制改革》均在2016年第10期对该文进行了全文转载。这两篇论文也是学界高被引论文。,也引发了较大的争议。对于这一判断所依赖的案例材料的真实性和样本数据的代表性,学界并无太多质疑;争议主要围绕判断合作社真假的标准——合作社的本质规定而展开。刘西川和徐建奎[32]在《再论“中国到底有没有真正的农民合作社”——对〈合作社的本质规定与现实检视〉一文的评论》中,对“中国几乎没有真正意义上的农民合作社”这一判断及其所依据的标准——合作社的本质规定进行了系统的批判,认为中国存在真正的农民合作社,但也认同目前大部分农民合作社名不副实这一事实。然而,徐旭初和吴彬[33]则认为应该放宽合作社的定义域,并推断当前中国大多数农民合作社是具有合作制属性、产业化和制度性色彩鲜明、股份合作性质的改进型(且为过渡型)中间组织,这些合作社并非异化的或者伪形的合作社,而是富有中国本土特色的创新形态。但秦愚[34]认为,将这种名不副实的合作社称为“合作社的创新形态”是一种臆想。上述学者虽看法不一致,但都主张将某些稳态特征作为合作社的本质规定。还有一些学者认为合作社应该与时俱进,因此也就否认了合作社应当具备某些稳态特征。例如,刘老石[35]秉持“实用主义”的态度,认为真假合作社的争论没有意义,应该留给合作社更多的实践空间,人们要能够从合作社的实践中寻找到中国本土的评价标准。“中国几乎没有真正意义上的农民合作社”这一判断能够引起学界的较大反响和激烈争论,缘于这个判断具有牵一发而动全身的重要性:如果上述判断为真,就必须对相关的支持政策进行系统的反思和大幅度的调整。相关政策支持的目标和初衷必然是促进真正的合作社而不是名不副实的“空合作社”和“伪合作社”的产生与发展。

至于合作社名不副实的成因,学者们主要从社会经济条件、政策支持以及监管措施等方面予以解释。例如,冯小[36]认为合作社成为下乡资本的牟利工具、乡村精英投机资本包装以及政府招商引资的载体,使得合作社制度发生异化;邓衡山和王文烂[30]则认为主要是农户间异质性以及现行的物资性支持政策所致。邓衡山等[31]建立了合作社发展适宜条件的分析框架,认为农产品质量监管不完善、农户经营规模小、农户异质性强且制度性建构外部支持缺失是合作社普遍名不副实的根本原因。

对于如何解决合作社名不副实问题,仝志辉和温铁军[37]认为仅靠规范合作社内部治理结构无法解决,许建明和李文溥[31]、邓衡山等[38]则一致认为应积极调整现行合作社支持政策——由物资性支持转向制度性建构。

上述研究中,对合作社名不副实现象的研究影响最大。一方面,有关这方面研究的文献较多,而且学术影响力较大。另一方面,这些研究也很可能推动了相应的政策和法律调整。例如,继2017 年《合作社法》修订后,国家陆续出台了2019年的《开展农民专业合作社“空壳社”专项清理工作方案》以及《关于开展农民合作社规范提升行动的若干意见》、2021年的《农业农村部办公厅关于建立“空壳社”治理长效机制促进农民合作社规范发展的通知》,均是政府针对合作社名不副实现象所进行的政策调整。

五、《合作社法》修订后有影响力的研究

《合作社法》修订后(2017—2022 年),已有研究主要集中于对空壳社和异化社现象的解释,以及合作社在乡村振兴中的作用。具体研究如下:

(一)空壳社和异化社问题

围绕农民专业合作社的真假之争,邓衡山等[39]基于企业产权理论,审慎地讨论了合作社的本质规定,讨论了“盈余按惠顾额返还”“成员民主控制”两大基本原则是否可以突破,以及突破的底线,文章认为,“盈余按惠顾额返还”是合作社最不可突破的原则;而以“一人一票”为基础的“成员民主控制”制度是富有弹性空间的,并以“盈余按惠顾额返还的比例超过50%就算是真正意义上的合作社”作为标准,检视国内合作社的性质后得出目前绝大多数合作社的合作社元素均较弱甚至缺失的结论。关于空壳社和异化社的成因,学者们分别从社会经济条件与政策环境等不同视角进行阐释。黄洁等[40]认为,农业产业化逻辑、农业市场化逻辑与合作社的法定形式存在冲突导致合作社走向“公司化”;张益丰和孙运兴[41]认为,部分空壳社的产生乃是正规运行的合作社在与农户和市场交易过程中交易成本过高造成其无法生存的结果,异化社的组织变异是顺应市场发展与政府需求的结果;马太超和邓宏图[42]认为,在城乡二元结构约束下,合作社的物质资本和人力资本的双重缺乏会诱使合作社从劳动雇佣资本异化为资本雇佣劳动的形态。至于如何看待空壳社和异化社问题,现有研究主要有两种看法,一种认为应该加强对合作社的监管。如,张益丰和孙运兴[41]建议在合作社内部构建“社员—合作社”的“置信承诺”机制来有效控制合作社交易成本,从而防范合作社异化和“空壳化”。胡联等[43]则认为,政府应在立法、政策和机构设置上加快推进完善合作社监管体系。另一种观点则认为需要调整的恰恰是政策本身,邓衡山等[39]认为,在农民合作社数量多达200多万家、约三倍于中国行政村数量的情况下,要政府对所有农民合作社进行全面监管是不现实的,必须尽快调整现行合作社支持政策——由物资性支持转向制度建构。

(二)合作社在乡村振兴中的作用

部分学者从产业链的视角展开研究,认为合作社有利于农业产业链多元化。徐旭初和吴彬[44]认为,合作社能够有效衔接小农户与现代农业,在原始合作社的基础上衍生出多种类型的合作社或是嵌入合作社的农业产业综合体,包括合作社自办公司、公司领办合作社以及家庭农场领办合作社等。还有部分学者从益贫性的视角展开研究,认为合作社具有农户益贫、缩减贫富差距的作用。刘同山和苑鹏[45]认为,合作社天然具有益贫功能,并通过实证研究得出贫困户加入合作社后能够提高其收入和生活满意度的结论。胡平波和罗良清[46]认为,合作社通过输血式、造血式、制度化和社会化的建设方式,可以缩小合作农户之间的分化差距。崔宝玉和孙倚梦[47]则进一步指出,合作社贫困治理功能的实现依赖于贫困治理主体之间的多向互构,依赖于贫困主体之间有为意愿、有效能力和有序行动的多维互嵌。

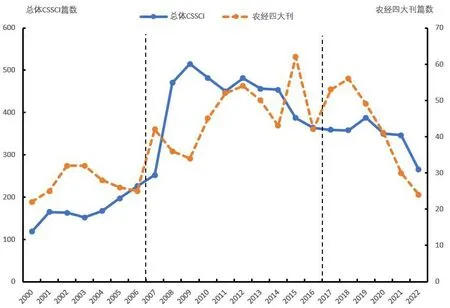

通过上述梳理不难看出,有关合作社真假问题的争议正在减少,“合作社普遍名不副实”越来越成为学界的共识。此外,从CSSCI发表的合作社相关文献数量来看(如图1所示),近年来合作社文献呈现明显下降的趋势,这很可能也与合作社普遍名不副实有关:一方面,强调合作社的诸多积极作用难以得到现实数据的支撑;另一方面,中国合作社实践难以检验合作社相关理论假说。

图1 合作社CSSCI历年文献数量

六、总结性述评与未来研究展望

(一)总结性述评

通过梳理既有文献,不难看出,合作社的功能、作用机制、产生发展的适宜发展条件等问题是学界关心的焦点问题。学界从多个视角对这些问题进行了理论和实证研究,取得了不少成果,解释了合作社迅猛增长以及大量合作社名不副实的成因,讨论了合作社产生发展的适宜条件,对既有支持政策进行了系统反思。但既有研究尚存一些不足之处:

第一,理论研究较少,严谨性也略显不足。既有研究大多未能阐释合作社的本质规定,并基于合作社的本质规定阐释合作社的功能、作用机制与适宜发展条件,而是将合作社模糊地理解为农户集体行动的组织载体,将合作社与其他性质的组织错误地混淆。由于基本概念定义的不明确,所得结论就难以严谨甚至是错误的。

第二,实证研究与理论研究普遍脱节。由于现实合作社名不副实现象的普遍性,在检视合作社理论时,就必须首先检视现实合作社的实际性质,但是大部分实证研究都没有这么做。也即,既有研究只是讨论了名不副实的合作社的功能、产生发展的影响因素等,并未回应真正的合作社产生发展所需的适宜条件问题。

(二)研究展望

合作社发展的国际经验表明,合作社在农业农村发展过程中能够发挥重要作用,但中国合作社却出现普遍的名不副实现象,我们既不能不顾中国国情简单地照搬合作社发展的国际经验,也不能轻言中国不需要合作社。以下研究亟需进一步加强:

一是理论研究需加强。合作社的本质规定问题,即合作社的定义问题,是合作社领域的基础性问题,需要被更多地讨论,毕竟,所有合作社相关问题的讨论都始于合作社的定义。合作社具备哪些性质或者哪些功能以至于合作社值得政策的特殊支持?如果值得政策支持,适宜于什么样的政策支持?既有研究虽然对于这些问题有部分回应,但还需要更多严谨的理论研究。

二是经验研究需加强,尤其是合作社发展的国际经验。虽然学术界已经给出了合作社名不副实现象的解释,但这些解释的经验依据还有待进一步补充:由于中国的合作社普遍名不副实,因此,要给出合作社名不副实现象成因的经验依据,只能从国际社会去寻找,而这方面研究还不多见。需要注意的是,在介绍国际经验时,不能就经验谈经验,而必须给出合作社发展的理论框架,然后基于国际经验给出经验依据,而后分析这些经验在中国的适用性。