不同覆盖方式对旱地春小麦土壤水热及生长的影响

王文杰,马建涛,柴雨葳,吴炳权,常 磊,柴守玺,程宏波

(1.甘肃农业大学生命科学技术学院,甘肃兰州 730070; 2.甘肃省干旱生境作物学重点实验室/甘肃农业大学农学院,甘肃兰州 730070)

西北黄土高原旱作雨养农区是我国重要的小麦生产区之一,其中陕西、甘肃、新疆等寒旱山区是旱地春小麦集中分布区。该区寒旱共存,降水少且土壤蒸发强烈,降水多集中于6-9月,与小麦需水期错位,并且常有春寒发生,严重限制了小麦的高产稳产[1-4]。因此,探寻高效绿色的栽培技术对该地区小麦生产具有重要意义。

覆盖栽培是西北旱作区春小麦一项重要增产技术。研究表明,地膜覆盖和秸秆覆盖均具有明显的调温、抑蒸及保墒作用[4],特别在寒旱区,地膜覆盖已在小麦[5-7]、玉米[8-9]、马铃薯[10-12]等作物上广泛应用。地膜覆盖能改善作物土壤水热环境[10,13-16],促进作物生长,增加作物株高[9,17]、干物质量[18-20]等农艺指标,可使小麦、马铃薯等作物增产28.3%以上。小麦地膜覆盖虽增产效果显著,但在小麦生育后期,地膜覆盖存在脱水现象,会加速了植株衰老,不利于籽粒灌浆,有减产或不增产风险。同时,地膜的大量使用也会造成土壤矿化加快及农田生态环境污染[21-22],不符合现代绿色农业发展的要求。

近年来,秸秆覆盖因其具有较好的蓄水保墒和增产作用而广受关注。在旱作区,秸秆覆盖能明显增加农田土壤水分[23-26],且降低了土壤温度2.5~5.3 ℃[15,27-28]。在小麦生产上,秸秆覆盖的抑蒸保墒作用能明显促进植株生长,改善叶片光合性能,进而促进干物质积累,并且秸秆覆盖的降温作用可延长籽粒灌浆持续期[29],使小麦增产17%~40%[24,30-32]。但秸秆覆盖的增产效果也因作物种类、气候及覆盖方式的不同而表现不一。常见的秸秆全地面覆盖虽能保墒蓄水,但其过度的降温作用不利于小麦前期生长和形成壮苗,进而有减产风险[20]。为了解决传统秸秆全覆盖保墒与降温过度的矛盾,本研究团队提出了秸秆局部带状覆盖的田间栽培模式,在前期冬小麦的研究中,已基本明确了其具有明显的蓄水保水作用,并有效调节了土壤温度,使冬小麦产量明显增加。但该技术在旱地春小麦生产中应用效果如何,需进一步进行研究。本试验以西北旱作雨养农业春小麦分布区的生态生产条件为背景,采取不同的覆盖栽培方式,比较研究不同覆盖处理对旱地春小麦土壤水热、干物质和产量等重要指标的影响,以期为选择适合西北寒旱区春小麦覆盖种植技术提供依据,推动旱地春小麦高产生产更好发展。

1 材料与方法

1.1 试区概况

试验于2021年3-7月在甘肃省定西市通渭县甘肃农业大学旱作循环农业试验基地进行。该地区属于典型的西北黄土高原雨养农业区,为半湿润半干旱季风性气候,农业生产无灌溉条件,作物一年一熟;平均海拔1 750 m,年无霜期120~170 d,年均温7.2 ℃,年蒸发量大于1 500 mm,多年平均降水量为390.7 mm,且主要集中在6-9月份。试验地土壤质地为黄绵土,0~20 cm土壤容重为1.25 g·cm-3。试验年度春小麦生育期(2021年3月15日-7月23日)气候状况见表1,其中春小麦生育期内多年平均降水量为239.3 mm,而本试验年春小麦生育期内降水量为220.8 mm,较常年平均降水低7.7%,属于平水年。

表1 2021年春小麦生育期气候状况Table1 Climatic conditions during growth period of spring wheat in 2021

1.2 试验设计

试验采用单因素完全随机区组设计,设置玉米秸秆带状覆盖、黑膜全覆盖和白膜全覆盖3个覆盖处理,以露地无覆盖为对照,各处理3次重复,小区面积为180 m2(30 m×6 m),试验材料为春小麦品种西旱3号。

玉米秸秆带状覆盖(SM):田间分为玉米秸秆覆盖带和春小麦种植带,种植带宽70 cm,小麦播种5行,覆盖带宽50 cm,两带相间排列,覆盖度约为42%。于春小麦播前覆盖,将玉米秸秆整秆按设计放置在预留覆盖带上,覆盖量均为风干秸秆9 000 kg·hm-2。黑膜全覆盖(HM):采用黑膜覆土穴播模式,采用幅宽120 cm、厚度0.01 mm的高强度地膜进行平作覆膜,行距20 cm,膜上覆土1 cm,穴距12 cm,覆膜时间为2021年3月10日。白膜全覆盖(BM):采用白膜覆土穴播模式,其余同黑膜全覆盖。露地条播(CK):露地平作条播小麦,无覆盖,行距17 cm。

各小区基施纯氮120 kg·hm-2和P2O590 kg·hm-2。春小麦于2021年3月15日播种,各处理播种量均为225 kg·hm-2,7月23日收获。开花后7 d用吡虫啉、三唑酮和磷酸二氢钾进行至少1次“一喷三防”,以防后期病虫害、干热风和小麦植株早衰。

1.3 测定指标与样品采集

1.3.1 土壤含水量测定

于小麦播种期、苗期、拔节期、孕穗期、开花期、灌浆期和成熟期,分别在小麦行间,按照0~20、20~40、40~60、60~90、90~120、120~150、150~180和180~200 cm共8个土层用土钻采集样品,用烘干法测定土壤含水量。土壤含水量=(土壤鲜重-土壤干重)/(土壤干重-铝盒重)×100%。

1.3.2 土壤温度测定

各小区选择一定点,按5、10、15、20、25 cm土层将5支曲管温度计依次埋入春小麦行间,在春小麦各生育时期选择晴天读取早晨(7:00)、中午(14:00)和傍晚(19:00)的地温,取3次读数的平均值作为日平均值,全生育期均在固定地方读取地温。

1.3.3 小麦干物质测定

在各生育时期,从各小区随机选取20株长势均匀的小麦植株,带回实验室,按器官称鲜重后置于105 ℃烘箱中杀青30 min,后于80 ℃下烘干至恒重,称干重并计算相关指标。花前干物质转运量=开花期植株干物质量-成熟期营养器官干物质量;花后干物质积累量=成熟期籽粒干重-花前干物质转运量。

1.4 小麦产量测定

小麦完全成熟时在各小区进行随机取样,采集5个样点春小麦样品并进行混合,在各个小区的混合样中随机取20株小麦进行室内考种,测定株高、穗长、单株干重、小穗数、穗粒数、千粒重等。收获时使用联合收割机,按小区面积测实产,现场称鲜重并取样测定籽粒含水量,待将其去麸皮和晒干后称重计产。

1.5 数据处理

试验数据使用Microsoft Excel 2019进行整理,用SPSS Statistics 26.0进行统计分析。采用Duncan法进行0.05水平差异显著性检验。

2 结果与分析

2.1 覆盖对春小麦0~200 cm土壤含水量的影响

2.1.1 不同生育时期全土层土壤含水量的变化

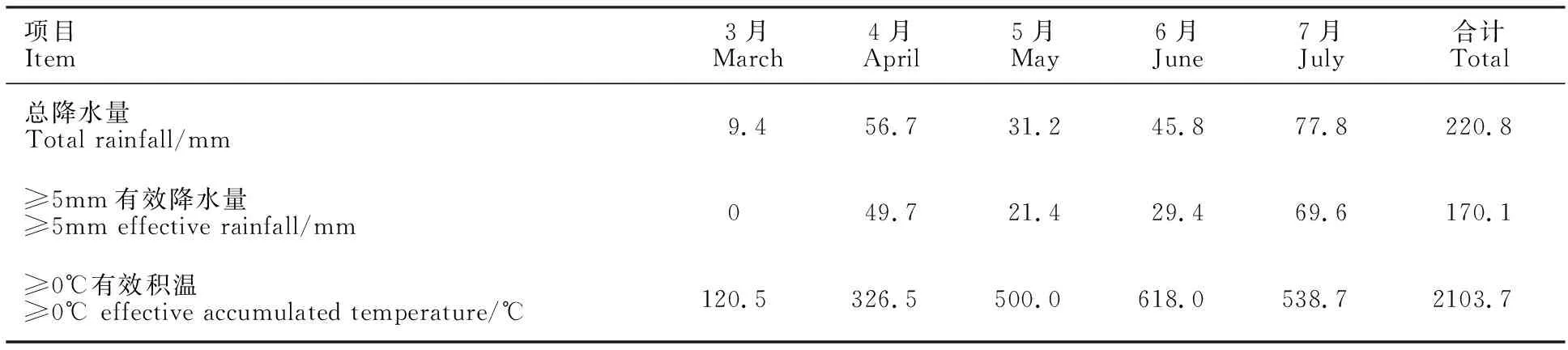

覆盖能显著提高春小麦播种期至成熟期0~200 cm土壤平均含水量(图1)。与CK相比,SM、HM、BM处理的土壤含水量分别平均提高0.86、0.79和0.77个百分点。各处理的土壤含水量在不同时期间差异明显。从播种期至成熟期,SM处理的土壤含水量较CK提高了0.50~1.11个百分点,增幅以开花期最大,孕穗期最小;HM和BM处理的土壤含水量增幅分别为0.41~1.19和0.56~1.13个百分点,均以灌浆期增幅最大。不同覆盖处理间比较,SM处理在春小麦全生育期的土壤含水量总体高于HM和BM处理。因此,覆盖处理普遍具有增墒效应,且秸秆带状覆盖的增墒效果大于地膜覆盖。

SW:播种期;SD:苗期;JT:拔节期;BT:孕穗期;FL:开花期;GF:灌浆期;MT:成熟期。图柱上小写字母的不同表示同一时期不同处理间差异在0.05水平上显著。下图同。SW: Sowing; SD: Seedling; JT: Jointing; BT: Booting; FL: Flowering; GF: Grain-filling; MT: Maturity. The error bars represent the least significant differences at 0.05 level. The same in figures 2-5.图1 不同处理下小麦各生育时期的土壤平均含水量Fig.1 Average soil moisture content of wheat at different growth stages under different treatments

2.1.2 春小麦关键生育时期土壤水分剖面分布

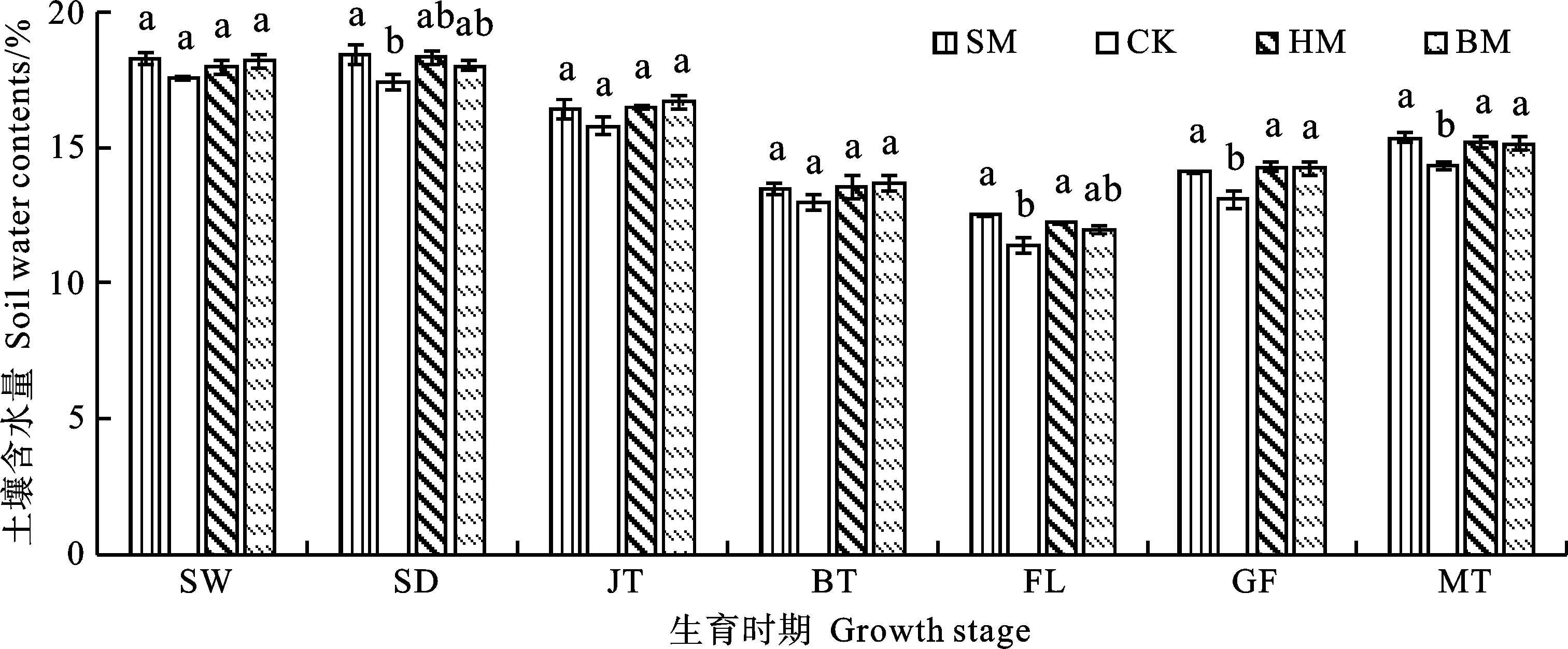

覆盖栽培能有效改善春小麦关键生育时期的土壤剖面水分状况(图2)。覆盖处理下苗期、拔节期、开花期和灌浆期0~200 cm土层土壤水分含量平均较CK增加了1.0、0.7、1.5和1.4个百分点,并且总体上增墒幅度以60~90 cm土层最大,以120~150 cm土层最小。

图2 不同处理下春小麦田0~200 cm土壤含水量垂直变化Fig.2 Vertical variation of soil water content from 0 to 200 cm in spring wheat field under different treatments

在春小麦苗期,SM、HM和BM处理下不同土层的土壤含水量较CK分别提高了0.0~1.5、0.3~3.2和0.2~2.8个百分点,且增幅均以0~20 cm土层最大。在拔节期,覆盖处理的不同土层土壤水分含量较CK均有下降的现象。SM处理的土壤水分含量在120~200 cm土层较CK下降0.3个百分点,其余土层较CK增加0.6~1.8个百分点,以0~20 cm土层增幅最大;HM处理土壤含水量在40~60 cm土层较CK略微下降0.1个百分点,其余土层较CK增加0.6~2.7个百分点,以0~20 cm土层增幅最大;而BM处理土壤含水量在20~60 cm土层较CK下降0.7个百分点,其余土层较CK增加0.4~1.5个百分点,以60~90 cm土层增幅最大。在开花期,SM、HM和BM处理下不同土层的土壤含水量较CK分别提高了0.4~3.5、0.1~3.0和0.5~2.4个百分点,且增幅均以90~120 cm土层最大。在灌浆期,SM处理的土壤水分含量在150~200 cm土层较CK下降0.4个百分点,其余土层较CK增加1.0~2.8个百分点,以40~60 cm土层的增幅最大;HM和BM处理的土壤含水量较CK分别增加0.1~2.7和0.7~3.3个百分点,且增幅均以0~20 cm土层最大。

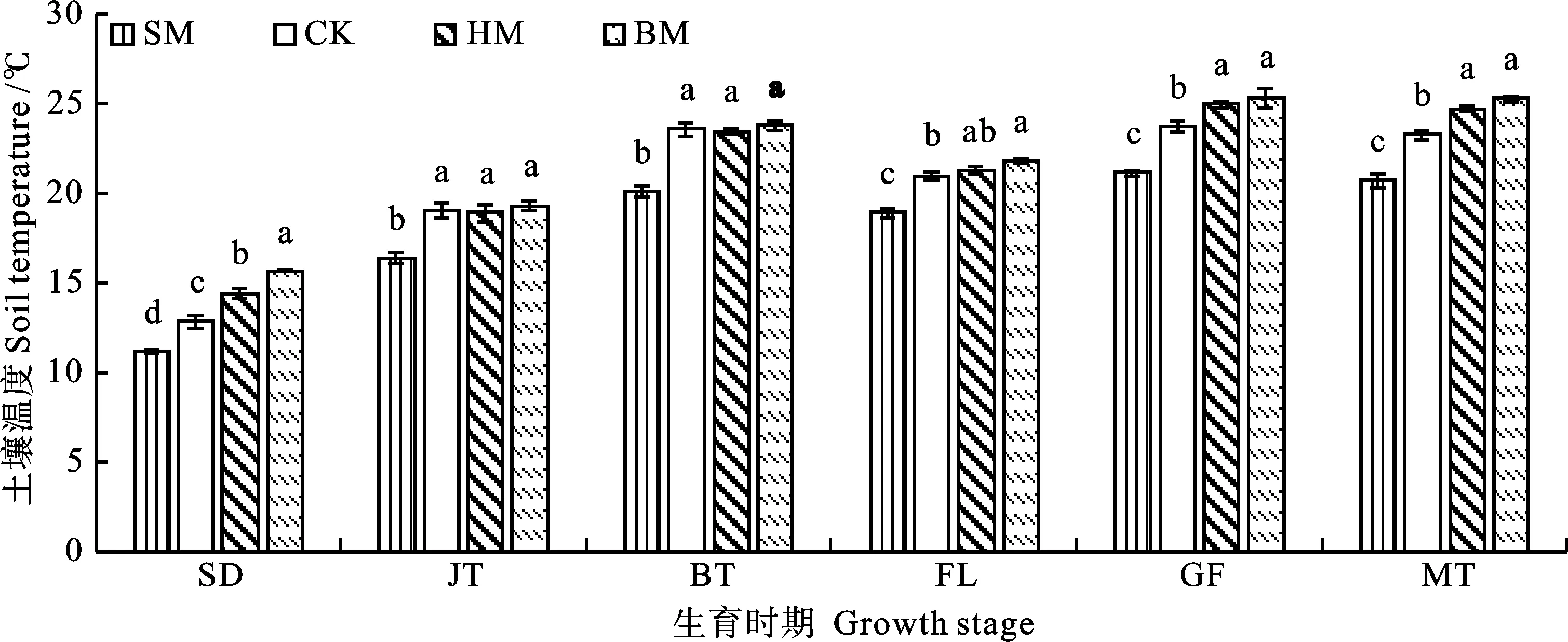

2.2 覆盖对春小麦0~25 cm土壤温度的影响

覆盖对春小麦各生育时期土壤平均温度有明显影响(图3)。总体来看,地膜覆盖表现出增温效应,而秸秆带状覆盖的表现则相反。与CK相比,在春小麦苗期至成熟期,地膜覆盖处理的0~25 cm土壤平均温度增加了0.2~2.8 ℃,BM处理的增幅大于HM处理;BM处理各生育时期均显著较CK增温,增幅0.2~2.8 ℃,而HM处理除拔节和孕穗期较CK微弱降温(0.1 ℃)外,其余时期较CK增温0.3~1.6 ℃,且BM和HM处理增幅均在苗期最大。SM处理各生育时期较CK显著降低土壤温度1.7~3.5 ℃,降幅以孕穗期最大。随春小麦生育进程的推进,玉米秸秆带状覆盖的降温效应逐渐减弱,表现出前期降温,中后期保温的双重效应。

图3 不同处理下小麦各生育时期的土壤平均温度Fig.3 Average soil temperature of wheat at different growth stages under different treatments

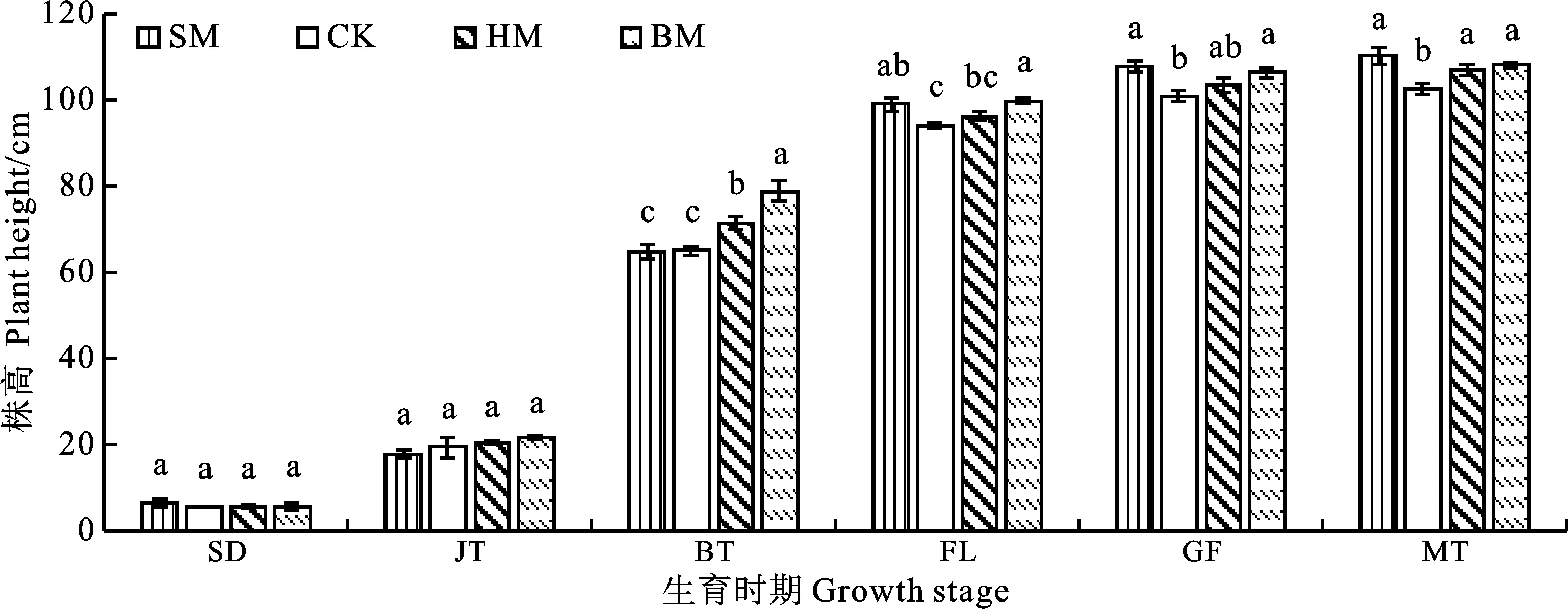

2.3 覆盖方式对春小麦植株生长的影响

2.3.1 覆盖方式对株高的影响

由图4可见,在春小麦各生育时期,不同处理间株高存在显著差异,覆盖处理的株高总体上高于CK。其中,与CK相比,SM、BM和HM处理株高的增幅分别为5.3%~15.6%、3.2%~21.1%和1.1%~9.9%。

图4 不同处理下小麦各生育时期的平均株高Fig.4 Average plant height of wheat at different growth stages under different treatments

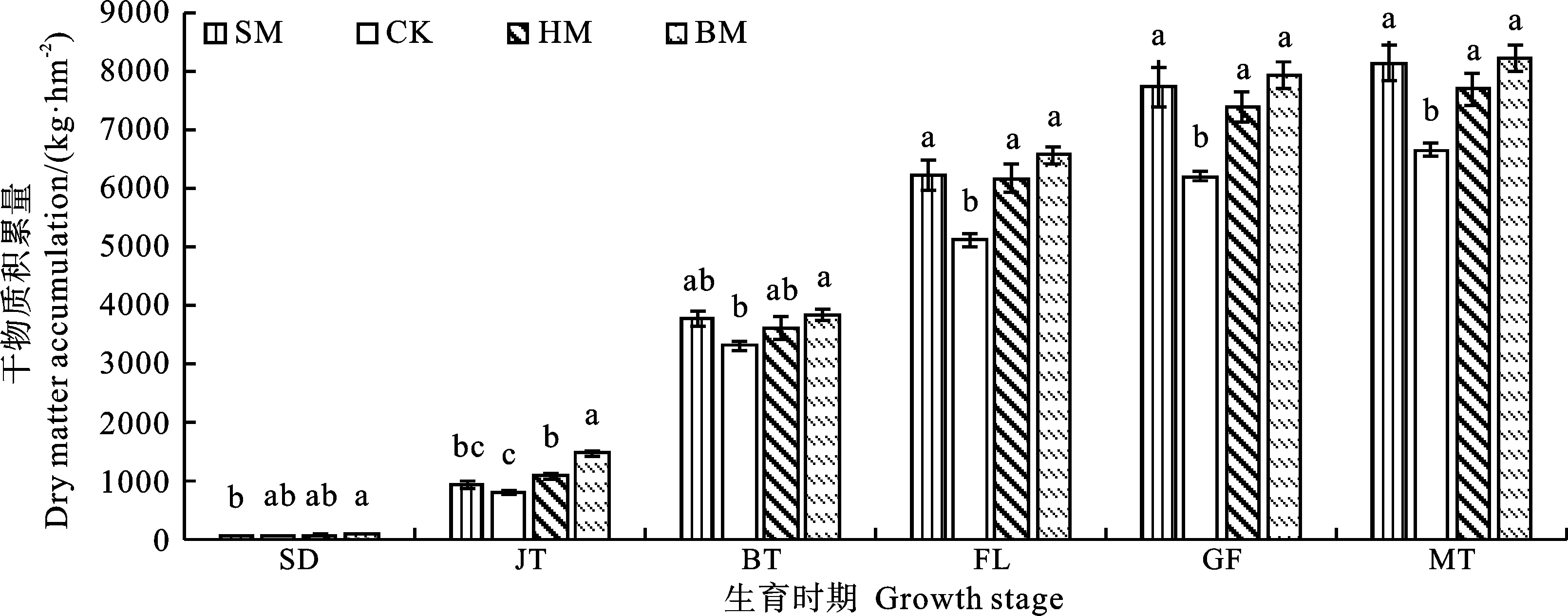

2.3.2 覆盖方式对春小麦地上部干物质积累的影响

随生育进程的推进,春小麦地上部干物质积累量均呈增加的趋势,覆盖对春小麦地上部干物质积累具有一定的促进效应(图5)。在苗期,不同处理间地上部干物质积累量差异较小;拔节期后,SM、BM、HM处理均高于CK,尤其是从开花期开始覆盖处理与CK差异均显著,但覆盖处理间差异不显著。与CK相比,SM处理全生育期干物质积累量平均提高19.4%,孕穗期增幅最大;BM和HM处理分别平均提高31.6%和16.7%,均于拔节期增幅最大。

图5 春小麦各生育时期干物质积累量Fig.5 Dry matter accumulation of spring wheat at each growth stage

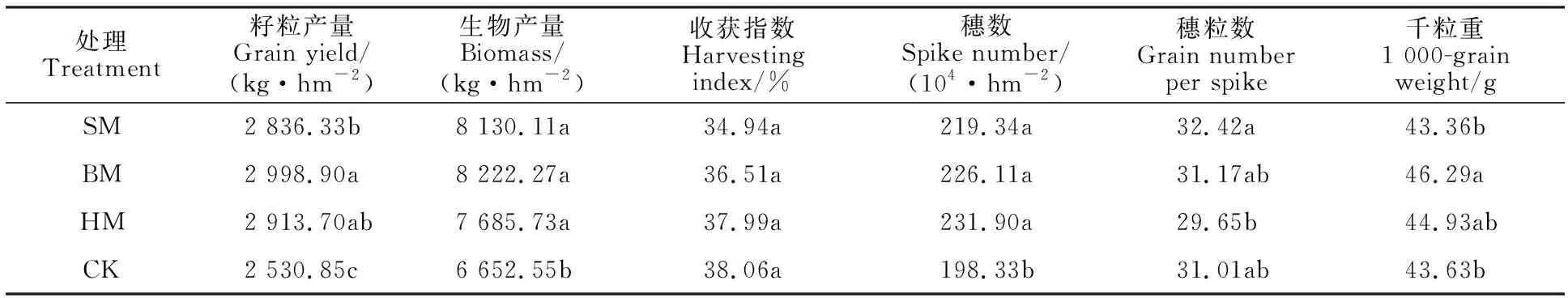

2.4 覆盖方式对旱地春小麦产量及其构成要素的影响

覆盖对春小麦籽粒产量、生物产量、穗数以及千粒重影响均显著(表2)。与CK相比,覆盖处理显著提高了春小麦籽粒产量和生物产量,SM、BM、HM处理的籽粒产量增幅分别为12.1%、18.5%和15.1%,生物产量增幅分别为22.2%、23.6%和15.5%。可见,秸秆带状覆盖的增产潜力与地膜覆盖相当。

表2 春小麦产量及其构成要素Table 2 Yield and its components of spring wheat

从产量构成来看,与CK相比,覆盖处理显著增加了春小麦穗数;其穗粒数与CK差异均不显著;BM和HM处理的千粒重高于CK,但只有BM处理与CK差异显著。这说明覆盖处理的增产作用主要归因于穗数增加。

3 讨论

3.1 覆盖对春小麦土壤水热的影响

自然降雨少且季节变化分布不均是限制西北雨养农业区高效农业可持续发展的主要因素。研究表明,秸秆和地膜覆盖栽培可以蓄水保墒,促进作物对土壤水分的有效利用,有利于作物生长及产量形成[11,24,33-37]。在本研究中,与露地对照相比,不同覆盖处理能明显提高春小麦播种期至成熟期0~200 cm土壤平均含水量,这与前人研究结果一致。旱地小麦土壤含水量的高低取决于自然降水、耗水和覆盖保墒几个方面。本研究中,相较于露地对照,秸秆覆盖具有与地膜覆盖相近的蓄水保墒能力,且玉米秸秆带状覆盖增墒效果优于地膜覆盖,可能是秸秆覆盖在地表上形成物理阻隔层的同时能较好地方便雨水入渗,从而能更好集雨保蓄土壤水分,形成良好的增墒效果。对于土壤温度,与露地对照相比,地膜覆盖在春小麦全生育期具有普遍的增温效应,玉米秸秆带状覆盖则具有降温效应,这与前人研究结果相似[2,4]。但本研究还发现,在春小麦各生育时期,尤其是灌浆期和成熟期,地膜覆盖处理间0~25 cm土层平均温度差异显著,这可能主要与不同覆盖材料吸收太阳辐射的能力有关,BM处理的白膜比HM处理的黑膜能够透过更多的太阳辐射,所以BM处理的土壤温度显著高于HM处理。不同覆盖种植方式对土壤温度影响不同,而土壤温度的高低必然会影响土壤水分的运行交换和植株水分代谢,土壤温度的升高会加剧土壤水分蒸发和植株蒸腾作用,导致土壤耗水加快和含水量下降,反之亦然[3]。虽然地膜和秸秆覆盖均能改善土壤墒情,调节地温,促进作物生长发育,提高作物产量,但从生产实际来讲,与地膜覆盖相比,玉米整秆带状覆盖种植有效利用了玉米秸秆,既没有环境污染,又资源高效利用,因而是一项绿色可持续的生产技术,与现代农业发展要求一致,更适宜于西北半干旱区春小麦种植。

3.2 覆盖方式对春小麦生长的影响

株高是影响小麦高产、稳产的重要性状之一[38]。秸秆覆盖栽培有利于小麦和小黑麦植株伸长生长[17,39]。小麦开花期后,植株进入生殖生长阶段,此阶段气温较高,植株蒸腾、土壤蒸发强烈。由于生育前期覆膜与秸秆覆盖地表后土壤水热条件得到了改善,促进了小麦生长,增加了群体数量,导致生育后期田间群体透光度减弱,从而对土壤产生降温效应,有利于植株适应高温环境,增强干物质量生产和积累,进而有助于产量形成。有研究表明,与露地对照相比,秸秆覆盖与地膜覆盖均促进了小麦地上部干物质积累[19-20]。本试验也得到与相同的结果,说明秸秆带状覆盖和地膜覆盖处理可通过改善土壤水温条件,促进小麦干物质积累和增产。

3.3 覆盖对春小麦产量的影响

覆盖能有效增加旱地小麦的单位面积穗数和千粒重[20,24,40],进而增加产量。在本研究中,覆盖处理也显著增加了春小麦穗数,但对穗粒数和千粒重影响较小,这与前人研究结果有所差异。干物质累积是作物产量形成的基础[19]。众多研究表明,旱地农田地表覆盖能有效改善土壤水分[6,7-8,25],调节土壤温度[2-4,27-28],而良好的土壤水热环境能促进作物植株水分代谢和光合生产,有利于干物质积累和增产。本研究中,SM、HM、BM处理分别较CK增产12.1%、15.1%和18.5%,进一步证实地表覆盖能促进旱地小麦增产。从本研究看,覆盖的增产效应主要归因于穗数的增加,而穗数的增加与地表覆盖明显改善了土壤水热条件,促进春小麦前中期生长发育,增加了群体数量和质量有关;此外,水热条件的改善也有利于生育后期光合物质生产和积累,减少了干热风对籽粒灌浆的影响,最终增加了春小麦产量。

4 结论

与露地平作相比,玉米秸秆带状覆盖和地膜覆盖栽培均显著提高春小麦全生育期土壤平均含水量,覆盖处理在春小麦各生育时期的蓄水保墒效果相近。地膜覆盖全生育期均具有增温效应,而玉米秸秆带状覆盖则明显降温,且降温效应在生育后期较为明显。随小麦生育进程的推进,覆盖栽培总体促进了春小麦地上部生长,增加了小麦干物质积累量,并且显著提高了春小麦籽粒产量,增幅表现为BM>HM>SM。与传统覆膜栽培相比,秸秆带状覆盖栽培是一种更加环保又高效的覆盖方式,值得在西北干旱半干旱雨养农业区推广。