任务群视域下小学语文学习单元的设计方略

王崧舟

【摘要】 当任务群作为课程实施路径时,它的基本表现样态就是学习单元,一个任务群就是一个学习单元,学习单元具有情境性、实践性、综合性、关联性等特征。设计一个学习单元,要通过划定学习领域、重构学习内容、确立学习目标等,明确单元学习方向;还要通过创设学习情境、分解学习任務、策划学习活动等,创生单元学习路径。

【关键词】任务群视域;学习单元;设计方略

随着《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“2022年版课标”)的颁布施行,如何依托现行统编本小学语文教科书及相关资源,遵循学生的认知特点及语文学习规律,有效落实“语文学习任务群”(以下简称“任务群”)的各项规定与要求,成为当前推进语文课程改革的重中之重。

一、任务群与学习单元

任务群是2022年版课标最为重要的课程概念。课标在第四章“课程内容”中指出:“义务教育语文课程内容主要以学习任务群组织与呈现。”显然,任务群在这里指的是语文课程内容,它既是课程内容的组织方式,也是课程内容的呈现样态。作为课程内容与呈现样态的任务群,课标从横向角度将其划分为六个“学习领域”,即:语言文字积累与梳理、实用性阅读与交流、文学阅读与创意表达、思辨性阅读与表达、整本书阅读、跨学科学习。而每个学习领域,又从纵向角度将其划分为四个学段的系列学习任务,以此构建起基于不同类型学习任务的课程内容体系。

但任务群的构建,势必引发课程路径及实施策略的调整与变革。为此,2022年版课标在第六章“课程实施”中又指出:“教师要明确学习任务群的定位和功能,准确理解每个学习任务群的学习内容和教学提示。在此基础上,综合考虑教材内容和学生情况,设计不同类型的学习任务,依托学习任务整合学习情境、学习内容、学习方法和学习资源,安排连贯的语文实践活动。”由此可见,任务群在这里不仅是课程内容的组织与呈现方式,同时也是课程内容的实施路径与活动样态。

作为课程路径与活动样态的任务群,要在明确学习领域、理解学习内容、考虑教材实际、尊重学情特点的基础上,设计出指向学生核心素养发展的,由特定学习主题统领的,具有情境性、实践性、综合性、关联性的语文学习单元。

显然,当任务群作为课程实施路径的时候,它的基本表现样态就是学习单元,一个任务群就是一个学习单元。因此,任务群的设计,就是学习单元的设计;任务群的教学,就是学习单元的教学。任务群视域下的学习单元,具有以下基本特征:

1.情境性

2022年版课标指出:“义务教育语文课程实施从学生语文生活实际出发,创设丰富多样的学习情境,设计富有挑战性的学习任务,激发学生的好奇心、想象力、求知欲,促进学生自主、合作、探究学习。”学习单元不同于知识单元,它要将知识学习置于系统设计的、包含特定问题和任务的、具有一定召唤力结构的场景之中,以此勾连语文学习与生活世界的关系。

2.实践性

2022年版课标指出:“义务教育语文课程围绕立德树人根本任务,充分发挥其独特的育人功能和奠基作用,以促进学生核心素养发展为目的,以识字与写字、阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究等语文实践活动为主线,综合构建素养型课程目标体系”。学习单元不同于内容单元,它不是对教学目标和教学内容的静态呈现,而是要将静态的教学内容融入识字与写字、阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究等语文实践活动中,以此落实素养本位的课程宗旨。

3.综合性

2022年版课标指出:“义务教育语文课程结构遵循学生身心发展规律和核心素养形成的内在逻辑,以生活为基础,以语文实践活动为主线,以学习主题为引领,以学习任务为载体,整合学习内容、情境、方法和资源等要素,设计语文学习任务群。”学习单元不同于教材单元,它要将学习主题、学习任务、学习内容、学习情境、学习活动、学习方法、学习资源等多种要素整合在一起,形成一套完整的学习方案,以此彰显语文学习的整体性特点。

4.关联性

2022年版课标指出:“关注不同学习任务群之间的内在联系,以及同一学习任务群在不同学段的连续性和差异性”。学习单元不是一个封闭、孤立的存在,而是一个多要素联结、多环节贯通的结构化组织。就单元内部看,各项学习任务之间以及为完成各项学习任务而设计的一节课一节课之间,均存在逻辑联系与功能关联,以此体现单元内部学习过程的完整性;就单元外部看,各个学习单元之间以及各个学习单元综合起来所形成的学习背景和课程境域之间,同样存在因果联系与价值关联,以此反映语文学习的连续性和发展性。

事实上,作为一个学习单元,实践性已经内蕴着情境性,因为实践的客观性决定了学习活动的真实性,而真实性正是情境的内在规定性;学习单元的关联性,则是综合性在任务逻辑上的一种特指与强调,其本质依然体现了语文学习的综合性特征。概言之,学习单元的综合性、实践性特征,正是在技术层面和战术路径上,对“语文课程是一门学习国家通用语言文字运用的综合性、实践性课程”这一根本属性的具体反映。

二、任务逻辑与学习单元设计

学习单元,是作为课程路径的任务群的基本表现样态;而单元学习,则为落实作为课程内容的任务群提供了实践保障。如何依据情境性、实践性、综合性、关联性等特征,做好一个学习单元的设计呢?

1.依据任务的纵向逻辑,明确单元学习方向

学习单元的设计,首先要解决的是“学什么”的问题,即学习内容的加工与构建。任务群视域下,如何依据任务逻辑来加工与构建一个具体学习单元的学习内容呢?

(1)划定单元学习领域。

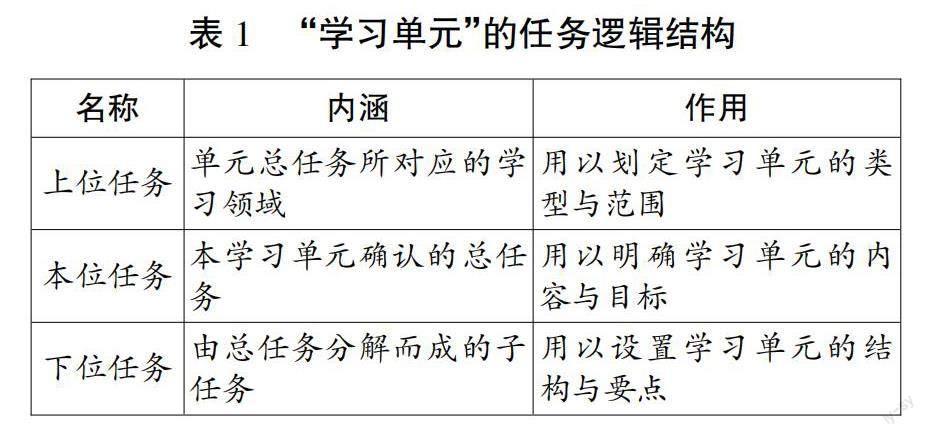

从纵向逻辑的角度看,一个学习单元的学习内容须由“上位任务”“本位任务”“下位任务”三个层次构成。其具体内涵与逻辑关系如表1所列。

由表1可知,一个学习单元的设计,首先要明确它的上位任务,即该学习单元处在哪个学习领域,该学习领域的主要学习内容又是什么。因为这决定着整个学习单元的学习类型与范围。例如,五年级下册第一单元,根据该教材单元的人文主题和语文要素,分析该教材单元的选文性质与内容,结合该教材单元的口语交际、习作和语文园地的要求,我们可以将依托该教材单元的学习单位划定为“文学阅读与创意表达”这一学习领域(任务群)。而根据该学习单元所处的学段位置,联系2022年版课标中对该学习领域(任务群)在第三学段的内容要求,我们可以明确该学习单元的上位任务是:

阅读表现人与社会的优秀文学作品,走进广阔的文学艺术世界,学习品味作品语言、欣赏艺术形象,复述印象深刻的故事情节,积累多样的情感体验,学习联想与想象,尝试富有创意地表达。

一旦明确了该学习单元的上位任务,也就明确了该学习单元的学习类型——“文学阅读与创意表达”,以及它的学习范围——“学习品味作品语言、欣赏艺术形象”“学习联想与想象,尝试富有创意地表达”等。上位任务,决定了学习单元的战略方向与领域。

(2)重构单元学习内容。

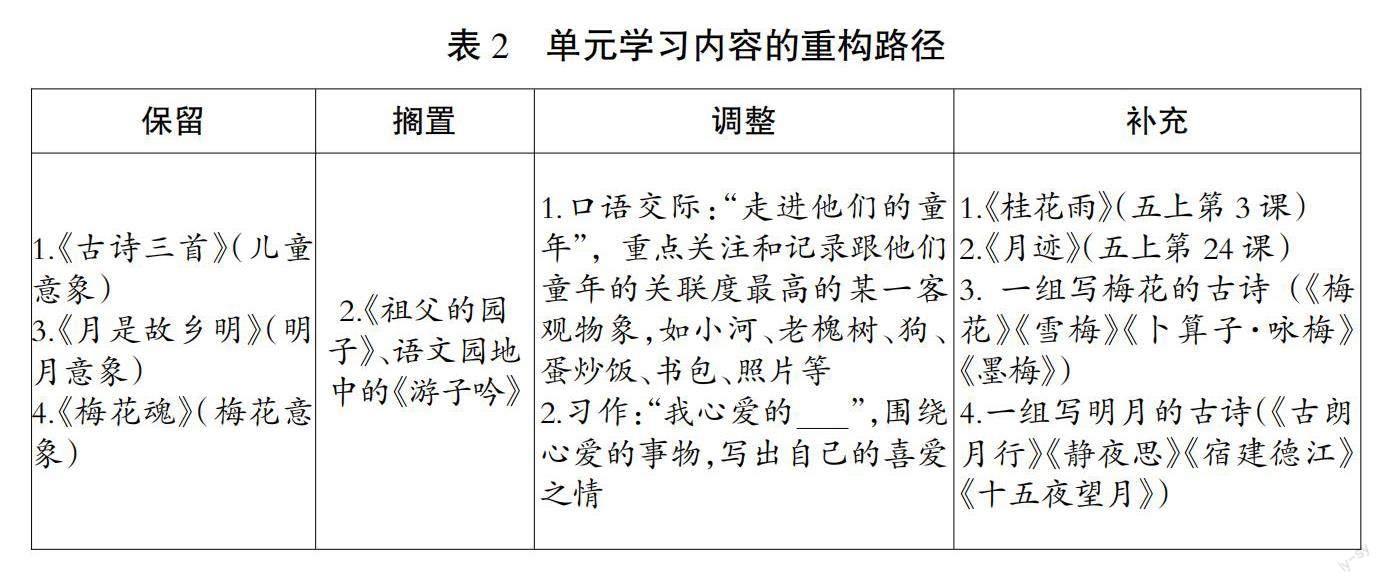

需要明确的是,教材单元不是内容单元,更不是学习单元,教材单元只是为学习单元的学习内容提供了加工素材与原料。而学习单元的学习内容,需要教师依据上位任务所划定的学习类型与范围,在充分领会与把握教材单元作为素材的性质与特点的基础上,对其作出重新构建。继续以五年级下册第一单元为例,我们由“学习品味作品语言、欣赏艺术形象”这一上位任务出发,将“文学意象”作为该学习单元的学习主题,围绕学习主题确立“文学意象是文学作品所

描写的客观物象,融入了作者的主观情意。通过对文学意象的关注与分析,有助于体会作品所蕴含的思想感情”这一大概念。再根据学习主题及大概念的内涵要求,对该教材单元进行加工:(见表2)

事实上,重构而成的单元学习内容,均紧扣“学习体会作品中文学意象的内涵,并初步运用文学意象尝试富有创意地表达”这一学习单元的总任务,也就是由上位任务统摄下的本位任务。所保留的三篇课文,《古詩三首》集中指向作品中“儿童意象”的感受与体悟;《月是故乡明》集中指向作品中“明月意象”的感受与体悟,同时结合补充的《月迹》和一组写明月的古诗,进一步加深对“明月意象”的理解与把握;《梅花魂》集中指向作品中“梅花意象”的感受与体悟,同时结合补充的《桂花雨》和一组写梅花的古诗词,进一步拓宽对植物类意象的梳理与鉴赏。而调整之后的口语交际与习作,均以某个文学意象如“小河”“老槐树”“琵琶”“旅行手账”等作为重点,学习富有创意地表达童年生活经历。至于被搁置的《祖父的园子》和《游子吟》,因其作品中的意象不够集中而被挪移到其他更合适的学习单元中。

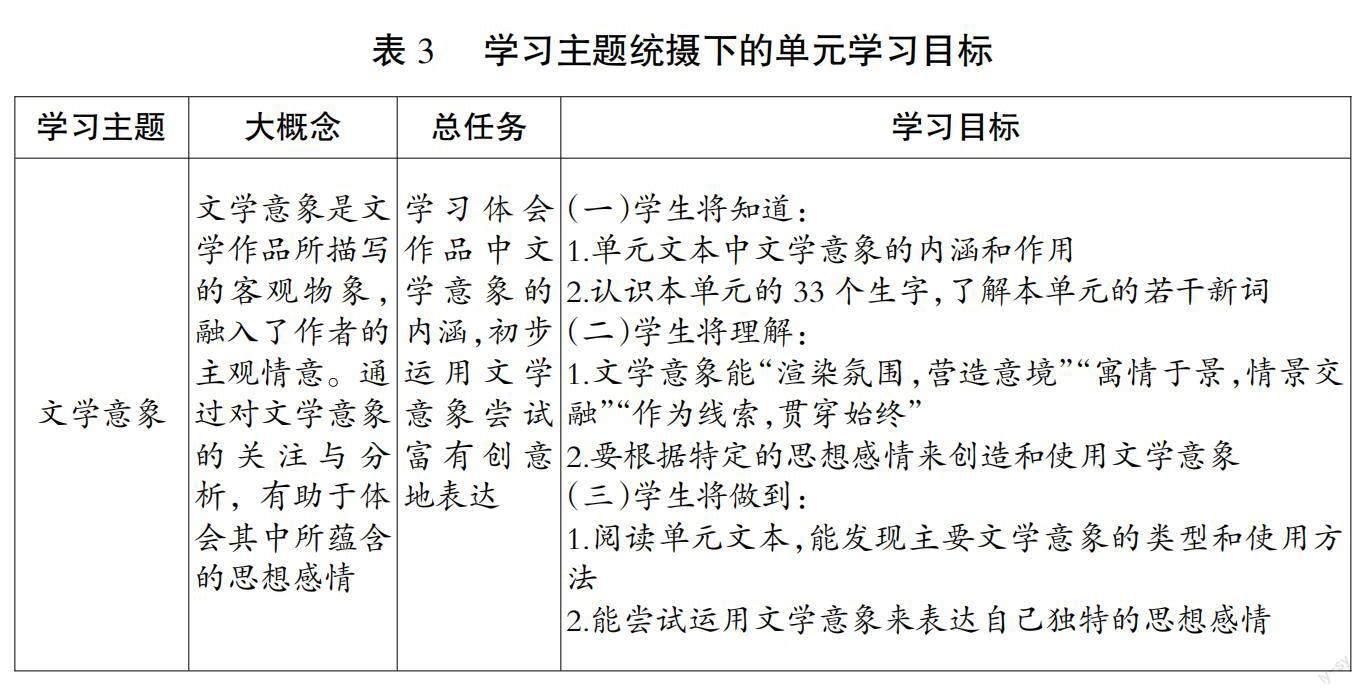

(3)确立单元学习目标。

依据上位任务“学习品味作品语言、欣赏艺术形象”的内容要求,结合该学习单元所确立的学习主题、大概念及总任务,依托重构的单元学习内容,我们可以为该学习单元确立学习目标:(见表3)

该单元学习目标的设置包含四个层级。第一层级的“学习主题”规定了单元学习目标的性质和范围,并统摄整个单元的学习目标;第二层级的“大概念”是对学习主题内涵的界定,进一步明确了单元学习目标的取向和意义;第三层级的“总任务”是对大概念的整体迁移和掌握,是操作化、行动化的大概念;第四层级的“学习目标”是对总任务的具体化、结果化,从知能掌握(知道)、意义建构(理解)、实现迁移(做到)等三个维度作出明确说明。

2.遵循任务的横向逻辑,创生单元学习路径

在解决了“学什么”之后,学习单元的设计就需要进一步回答“怎么学”的问题,即学习路径的选择与规划。任务群视域下,如何依据任务逻辑来选择与规划一个具体学习单元的学习路径呢?

(1)创设单元学习情境。

单元学习情境,是为了考查学生综合运用语文知识和能力解决相对复杂的语言实践问题而设计的真实性场景。一个相对理想的单元学习情境,至少应该包括以下设计要素:一是“场景”,即任务产生的具体情境,该情境往往是对现实生活中可能面临的问题情境的再现或模拟;二是“角色”,即任务落实过程中学生扮演怎样的角色,需要以什么身份去完成该项任务;三是“任务”,即角色在真实性场景中要解决哪些问题、克服哪些困难、达成哪些目标;四是“成果”,即在任务完成之后需要形成的可展示、可检测的结果。

例如,我们可以为“文学意象”这一学习单元创设如下学习情境:

过年贴窗花,我们常常会看到“喜鹊登梅”“牡丹花开”“鱼跃龙门”等造型;正月十五闹元宵,我们常常会看到“莲花盛开”“鸳鸯戏水”“龙凤呈祥”等花灯;老人庆生,有人会送上“松鹤延年”的国画;企业开张,有人会送上“大鹏展翅”的匾额;你吃过的月饼,偶尔会看到“祥云映日”的团花;你读过的语文书,封面上出现过“哪吒闹海”的皮影……

这些生活中常见的图案,显然有着特殊的寓意和象征。马上就是学校的校庆纪念日了,现在你是一位创意广告设计师,需要为校庆纪念日设计一款图案,作为学校校庆宣传的标志性符号。这个图案要有一定的创意,又要有一定的文化寓意。你不仅要完成图案的设计,还要用一段文字对图案的创意和文化寓意作出具体说明。

上述单元学习情境,既有对真实生活场景的再现,也有明确的角色定位,更有具体任务的安排以及最终成果的要求。而无论是场景再现、角色定位,还是任务设置、成果表现,均紧扣文学意象这一学习主题,并最终指向单元总任务的落实。学生将在这一任务背景下展开整个单元的学习活动和语言实践。

(2)分解单元学习任务。

从纵向角度,我们将学习任务划分为“上位任务”“本位任务”与“下位任务”三个层级;而从横向角度,我们又需要将本位任务进一步分解为若干子任务,每一个子任务也需要进一步分解为若干目标任务。其中,本位任务是整个学习单元的一级任务,子任务是学习单元的二级任务,而目标任务则是学习单元的三级任务,也是处于单元最底层的可执行任务。如图1是“文学意象”学习单元的三级任务结构图。

由图1可知,作为本位任务的“文学意象的品鉴与表现”是学习单元的总任务,即一级任务,统摄由此衍生的整个任务群;由一级任务推导出来的“感受文学意象”“品鉴文学意象”“表现文学意象”这三个子任务,则是依据总任务的过程生发逻辑分解而成,属于二级任务;而“感受‘儿童文学意象”等三级任务,则是由具体事件、具体事例等支撑起二级任务的完成,由此形成一个围绕“文学意象”的、具有逻辑关联的三级任务体系。

(3)策划单元学习活动。

学习单元的主题、大概念、目标以及三级任务,均须通过学习活动的设计加以落实。事实上,学习活动既是学习任务的进一步细化,以确保三级任务的可执行、可监控;同时,也是学习任务的操作化,需要设计出用以完成具体任务的各种支架,通过支架搭建支撑起任务的实施和落地。表4为“文学意象”学习单元的学习活动规划。

总之,任务群视域下小学语文学习单元的设计,不同于以往的单元整体设计。它的逻辑起点是从作为课程路径的任务群出发,将一个任务群视为一个学习单元;它的设计逻辑就是任务逻辑的展开过程,即纵向展开的“上位任务”“本位任务”“下位任务”,横向展开的“一级任务”“二级任务”“三级任务”;而任务的情境化、实践化、综合化、关联化则是其逻辑终点。由此而来的学习单元,必将成为素养型课程目标体系构建中最为坚实的语文学习基础。

(作者单位:杭州师范大学经亨颐教育学院、浙江省新型重点培育智库-杭州师范大学中国教育现代化研究院)

责任编辑 郭艳红