现代主义艺术中的原型美学

内容提要 挪威艺术家爱德华·蒙克(1863—1944)是现代艺术之父,他以表现主义风格颠覆了西方艺术的古典传统,开创了激进的现代主义艺术。首先,从艺术与原型关系入手探究蒙克一生反复绘制同一主题的心理动因,进而阐释他的诸多重复性形象所具有的突出的原型美学特质。其次,着力分析蒙克最具代表性的三种情感原型形象:死亡意象、爱欲意象和孤独意象。这三类原型形象在其生命的不同阶段反复出现,由此构成了蒙克艺术的独特气质,进而成为深受其影响的德国表现主义艺术的典型形象。最后,转向艺术家蒙克的一个个体性问题,他明显带有情绪障碍的不稳定状态,为何导致了生命力旺盛的长寿艺术生涯,这其中的重要原因乃是艺术创作与艺术家自我慰藉的心灵疗愈关系。蒙克作为一个现代主义大师,其艺术为美学思考提供了丰富的案例。

关键词 蒙克 原型形象 艺术慰藉 表现主义艺术

周宪,南京大学艺术学院人文社会科学资深教授

爱德华·蒙克(1863—1944)是现代主义艺术之父,他的艺术成就和艺术风格在现代主义艺术史上令人瞩目。作为一个北欧的挪威人,他虽然在巴黎习画,和法国画家多有交集,但是他独特的个体生命体验和北欧沉重而带有悲剧性的文化,既使他迥异于塞尚式的法国画家,也让他有别于毕加索式的西班牙画家。他开创了表现主义风格,深刻影响了德国艺术,其艺术独一无二的美学特质,甚至吸引了鲁迅。据说鲁迅曾有意编辑一本蒙克的画册,不知何种原因最终没有付诸实施。关于蒙克的艺术,存在着许多不同的研究和观点,笔者认为从原型视角来看蒙克,也许最能触摸到他艺术深邃的内核。

一、生命原型中的悲剧性存在

蒙克的一生充满了悲剧性,他一辈子过着起伏不定的生活。其家人多有疾病缠身且早亡,但他却奇迹般地活到81岁,这在当时的艺术家中并不多见。在其漫长的职业生涯中,有一个现象值得注意,那就是他的创作习性不同于很多艺术家,有些主题、形象他在一生的不同时期反复去画,甚至可以说贯穿了他的一生。毕加索是一个多变的魔法师,他每隔几年艺术风格就会有突变,而且一生都在不停地变。但蒙克则相反,他喜欢不断地重复某些主题或意象。由此便不难引出一个推测:蒙克是不是一生都在矢志不渝地探索人类的基本情感?这便涉及一个重要的美学范畴——艺术的情感原型。以此来理解蒙克,似乎可以探寻到这位特立独行的艺术家及其作品的某些奥秘。

2015年在西班牙的蒂森-波奈米萨美术馆举办了一场蒙克画展,题为“蒙克-原型”。展览集中展出了蒙克的80多件作品。按照策展人的理念,这些作品汇集了诸多当代人类的情感原型,从爱和欲望,从嫉妒、忧郁、焦虑到疾病、死亡,围绕不同场景中人的形象来展示,诸如海边、病房、深渊、绿屋子、森林、夜晚和艺术工作室等,彰显出蒙克作品的主题循环。这次展览为我们理解蒙克艺术提供了一种颇有新意的路径。

或许我们可以将蒙克称为一位“原型艺术家”,因为:其一,他一生坚持对人类基本情感原型做反复持续的探索和表现;其二,在其艺术生涯中形成了一些不断重复的独特情感意象类型。根据分析心理学泰斗荣格的看法,所谓原型就是在漫长历史中通过遗传在人类集体无意识中所积淀的东西,是一种“前理性心灵的器官”。原型深藏在人们心里却看不见摸不着,它反复出现在梦、神话、传说和文学艺术作品的原型形象和原型母题之中。“我们必牢记,我们用‘原型所要表示的东西本身是不可呈现的,但是它却有某些使其可能可视化的效果,亦即原型形象和观念。”[1]“根据定义,原型是一些要素和母题,它们把心理元素组织进某些形象中,呈现出原型的特征,但在这种方式中,它们只能在其产生的效果中加以辨识。”[2]荣格常提及的原型形象有:阴影、老智者、少年(包括少年英雄)、作为上位人格的母亲(“原始母亲”和“大地母亲”)和她的对手少女、男人中的阿尼玛和女人中的阿尼姆斯等。一方面,荣格认为,“一个用原始意象说话的人,是同时在用千万个人的声音说话。他吸引、压倒并且超出了偶然的暂时的意义,进入永恒的王国”[3]。另一方面,荣格又强调,“原型乃是心灵中的形象,它展现了一个人的生活过程。原型的内容一部分是物质的,另一部分则是精神本源”[4]。这就是说,人类集体无意识原型虽然博大精深不可捉摸,但它最终是通过艺术家个人所刻画的原型形象来呈现的,因此艺术家个人的生活经历也就进入了原型形象的生成过程。

如果说荣格还稍显抽象,且着力于分析原始的和过往的文化的话,那么,从荣格的原型理论出发,进入蒙克的艺术世界,原型就不再是抽象宽泛的了,而是活生生的和触手可及的。说蒙克是一位伟大的“原型艺术家”,这并不是给他归类或赋予一个名头,而是寻找一个新的视角,即透过原型来洞见其他分析方法所难以把握的“蒙克艺术特质”。在艺术史上,最常见的解释路径是采用弗洛伊德的精神分析方法,从性压抑和无意识等方面去理解蒙克,并以此来解析他的诸多代表性画作。诚然,这一视角的确可以揭示蒙克艺术的某些面向,但是,比较说来,从原型视角来凝视蒙克的艺术,可以把我们思考的触角更深入地带进艺术家的内心世界,揭示出他狂风暴雨般的悲剧性体验,以及看似混乱而无章法的激进风格。

二、蒙克的三类情感原型形象

下文着重分析蒙克的三类情感原型形象,以期揭橥所隐含的集体无意识原型意义。

蒙克作品中最为突显的原型形象是死亡意象。死亡原本是一个正常的人生节点,恰如一些哲学家所指出的,人一生下来所面临的严峻考验便是死亡,因为死亡对于每个人来说,是一种随时随地的可能性。然而,在蒙克悲剧性的一生中,他经历了太多的死亡体验,因此死亡像一个挥之不去的阴影始终伴随着他的生活和艺术创作,也使他以不同形式重复地表现死亡意象(图1、图2)。

《病孩儿》是蒙克第一幅产生较大影响的作品,用他自己的话说是“艺术上突破性的”作品[1],创作于1885—1886年間。画中描绘了他姐姐索菲,倚在一个白色的大枕靠上,病中神情恍惚,她15岁死于肺结核。旁边坐着的是他的姨妈凯伦,她陷入了深深的悲伤之中,不忍直面病魔缠身的孩子。其实,蒙克自己也曾患上肺结核,当时挪威的肺结核流行,很多人都死于这一流行病。作为一个亲历病痛并体验了亲人离世悲痛的艺术家,他以直击人心的方式描绘了病人及其死亡的阴影,给人以强烈的悲情体验。从精神分析角度说,亲人受疾病折磨以至离世的悲伤,显然已经成为蒙克的个体无意识情结,它反复呈现并激发他反复描绘这一主题。这幅画他不同阶段画了六个不同的版本,他甚至绘制了诸如在手术台上、病房、离世等悲痛场景中的自己,这在艺术史上似不多见。图1是蒙克赴巴黎三周回到挪威后创作的,显然他是受到了毕沙罗和莫奈的印象派技法的影响,这从厚涂、笔触、色块和光影的色彩效果等中可见一斑。不同于印象派主要捕捉客观场景效果,这幅画更像是透过蒙克内心透镜折射出来的,因而少了印象派绘画的客观纪实性,而多了画家主观体验的情绪性,以至于有批评家认为这幅画的场景仿佛是透过朦胧泪眼所见。蒙克这幅不拘一格的创新之作,在1886年公开展出时遭遇了保守的艺术界的批评和嘲笑,这恰恰说明他另类风格在艺术上的颠覆性。

用蒙克自己的话来说,他一生都在深渊的边缘行走。他5岁时母亲因肺结核病逝,14岁时姐姐索菲也因肺结核病故,26岁时父亲离世,后来弟弟安德里亚又先他而去,妹妹又患上精神疾病等。至亲的人不是在病患中便是离他而去,这无疑给他的心理造成了巨大的阴影,所以死亡始终是他一生重复呈现的艺术母题,而病人和死亡的形象则成为蒙克最具代表性的原型形象之一。不但疾病和死亡是一再重复的母题,在蒙克所创造的形象和场景中,似乎总有某种阴郁伤感的情调挥之不去。在姐姐索菲去世二十年后,蒙克又创作了《病房里的死亡》(图2),描绘了索菲离开人世的那悲惨一刻。但画面强调的并不是坐在靠背椅上看不见的索菲,而是屋里的六个家人对死亡的悲伤反应。父亲、姨妈、两个妹妹和一个弟弟,还有画面中央背对着观者的是蒙克自己,他们彼此没有交流,完全沉浸在亲人离世的沉痛中。如他所言:“在我画的病人坐着的那同一把椅子上,我和母亲的所有亲人一冬又一冬地一直坐在那里渴望阳光——直到死亡把他们带走——我和父亲的所有亲人则在地板上走来走去,陷入焦虑之中。”[1]蒙克一生还创作了一系列与疾病和死亡母题相关的画作,医院病房、停尸房、临终场景、骷髅等形象反复出现在他的画作中,他甚至画了一幅自己躺在手术台上的自画像。

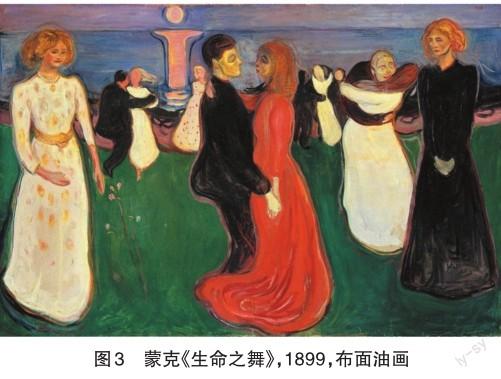

与死亡密切关联的另一个母题是爱情。蒙克一生虽未结婚,却也不时陷入爱的情感旋涡之中。对蒙克来说,爱情总是与痛苦相伴。他一生结交了数个女友,这些女人在蒙克的心上留下了深深的印迹,而且成为他画作中的一系列女性形象。蒙克的第一个女友是米莉·塔乌洛,是他22岁时的初恋对象,这段感情对蒙克影响至深。塔乌洛离开蒙克后与另一个男人结婚,后又离婚再婚,完全不在意蒙克的情感,这对蒙克造成了巨大的心理创伤。他的第二个女友是图拉·劳森,两人不稳定的情感纠葛使蒙克深受“爱与痛”的折磨,以至于他在与劳森争吵时,不小心手枪走火打断了自己的左手中指。他的《生命之舞》(图3)据说就是和劳森赴意大利旅行回来后创作的,有学者认为画面中央的男女舞伴就是蒙克和劳森。此画不但是两人情感关系的形象再现,更是蒙克复杂情感的完整表现。左边的女性身穿纯洁的白色连衣裙,代表了纯洁的女性,但她已是满脸通红,期待着爱情的到来;中间两个翩翩起舞的男女,则代表他们坠入爱河、享受着爱情的快乐;右边的黑衣女子,看上去已是走向中老年的妇人,以嫉妒的眼光看着两个年轻的舞伴。前景的三个女性象征着青春少女、热恋的成熟女人和走向衰老的妇人,揭示了女性发展的三个阶段。这幅画还可结合另一幅作品《女人的三个阶段》来解读。同时,这幅画也可以看作是蒙克与劳森复杂关系的写照。白衣女子是求爱阶段的劳森,看上去纯洁且急切;红衣女子是热恋中的劳森,她近距离地直面蒙克表达爱意;黑衣女子则是结束关系后的劳森,深陷情感挫折的痛苦之中[2]。

与爱的母题密切相关的另一组经典性作品是《吻》。“吻”其实是西方艺术中表现爱情常见的题材,比如与蒙克有过交集的法国画家劳特雷克就有一幅《床吻》(图4),比较写实地描绘了情侣拥吻的场景。20世纪初奥地利画家克里姆亦有经典的《吻》(图5)。前者比较写实,后者较具装饰性。但蒙克与他们均有很大差异。他的《吻》(图6)系列看上去则复杂得多,既没有前者的幸福感,亦没有后者的浪漫气息,多了几分沉重甚至恐怖。

在蒙克的《吻》中,有不少細节值得分析。首先是画面黑暗的背景,虽露出半扇窗户的光亮,但大部分背景均处在黑暗中。这里的黑暗意味着什么?是不是暗示了存在着爱情的某种潜在威胁?而窗外一线光明是爱的希望所在吗?有学者认为,这里的黑暗代表了蒙克对爱情的不确定性的矛盾反应。其次,情侣两人看不清脸面,蒙克故意将两人眉目表情处理得模糊不清,两人的脸好像已融为一体了。这或许是表现此刻一对情侣落入爱之愉悦中,或许是暗示失去自我的尴尬。这幅画蒙克做了多个不同版本和媒介的重复性创作,光木刻版就有四种,虽在一些姿态上或是否裸体上有所不同,但黑暗背景与脸面模糊却一以贯之。这不禁使人联想到比利时画家马格利特的同名画作(图7),一对情侣蒙面相拥而吻,彼此却没法看见对方,看似彼此很亲密,但又好像内心相距甚远。蒙克从自己的爱情经验中深刻体悟到,爱是一个包含了复杂矛盾的混合体,包含了爱与死、欲望、不忠、嫉妒、焦虑、绝望和升华等各种可能性。正像他自己所说的那样:“我的艺术实际上是一种自愿的告白,是一种解释我自己与生活之间关系的努力,所以说,它事实上是某种自我论,但我始终希望借此我能帮助别人也搞清楚。”[1]

蒙克艺术中的第三个母题是孤独。从历史发展的角度看,孤独在现代社会变得越来越普遍。现代性进程摧毁了传统社会的有机性,“传统导向”及其紧密的宗族、家庭和社区关系,让位于现代社会的“自我导向”和普遍的社会“原子化”,孤独作为一个常见的社会问题出现了。从文化地理学的角度看,挪威地处欧洲北方,由于气候寒冷,居家生活时间远多于社交时间,因此那里忧郁、独孤和焦虑更为普遍。加之病魔不断导致有亲人离世,而蒙克在爱情上屡经坎坷,所以内心的孤独便成为他持久的精神特质。孤独其实并不意味着没有社交或社会联系,蒙克一生的艺术活动和社会交往还是比较丰富的,但与生俱来的内心或精神孤独却伴随他一生。对蒙克画作进行检视不难发现,在不同时期的不同作品中,孤独是一个贯穿始终的艺术母题,它以不同形式、不同氛围或不同形象表现出复杂的孤独的情绪及其体验。

《圣克劳的夜色》(1889)(图8)是一幅典型的孤独体验的视觉呈现。这是蒙克第二次游学巴黎时所作。他开始在博纳画室学习,后来因为不满老师博纳的保守风格而离开,并于1889年底在巴黎爆发霍乱时搬到了巴黎郊区圣克劳。他在一家咖啡馆楼上租了一间屋子,可欣赏到塞纳河风景。此画深受印象派画家德加以及美国画家惠斯勒的影响,朦胧的画面与朦胧的夜色融为一体,月光从窗户中射入昏暗的室内,留下斑驳的光影。尤为值得注意的是,窗框就像是一个十字架,其阴影更是让人浮想联翩。一位绅士坐在窗前,手托着头放眼窗外的塞纳河景,陷入了孤独的沉思之中。他在日记中写道:“这夜晚多么悲伤,这盏破灯,还有温柔春天气息——多么美妙。浅蓝面纱中的巴黎和全景,已经微光闪烁的煤气灯——好忧伤。我真想哭——并大声嚎叫。”[1]据说画面上凝神思索的是蒙克的朋友丹麦诗人戈尔斯坦,他为蒙克创作此画当了一回模特。夜色本身就是导致孤独萌生的条件,画面上又设置了一人独处的场景,更加呼应了夜色中主人公的外在孤独。我们也可以把画中人设想为蒙克自己,他创作此画时正值父亲离世,也许是想通过这件作品传达父亲离去的悲哀和孤独感,正像《病孩儿》是对姐姐离去的忆念一样。此外,他还绘就了一系列窗边主题的画作,与此画构成了绘画“姊妹篇”,诸如《窗边少女》(1893)等。

蒙克大多数作品都透出某种程度的内在或精神的孤独感,特别是他的“忧郁”“绝望”主题的作品,一眼望去都能强烈地感受到难以释然的孤独情感。蒙克有些作品虽然人物众多,但往往是貌合神离,或彼此虽没有空间距离,却可以明显感觉到他们的心理距离。最典型的是他一系列描绘男女相会或相处的作品,比如《眼对眼》(1899)或《头靠头》(图9)。以后一幅画为例,画面上蒙克与其女伴劳森紧紧地依偎在一起,可是仔细审辨便会发现,两人似乎各有心思,并无爱情的欢愉,反倒觉得两人的心理距离遥不可及。蒙克眼睛往下俯视着,似心有不快,而劳森索性闭上眼睛不再凝视眼前的世界。幽暗的蓝绿背景一方面将具体的空间环境给抽象了,使之失去了方位感;另一方面由粗放而急促的笔触所画出的幽暗背景,又暗示了某种不详的气氛。孤独是两人共有的情绪状态。

孤独主题在许多现代主义艺术家那里经常看到,诸如塞尚、凡高、高更、劳特雷克等均表现过孤独。但比较起来,蒙克的孤独似乎更为深邃也更为持久。正是在这一点上,他与德国哲学家尼采同病相怜。他崇拜尼采,阅读了尼采的很多著作,虽未与尼采谋过面,但他在尼采去世六年后,创作了《尼采》(1906)的画像。尼采一人站在一座桥上,做哲人的沉思状。下面是湍急的河水,天空中黄红色的流动云彩,独自一人的形象亦透露出哲人内心的精神孤独。从社会文化方面来说,蒙克是一个敏感的人,对时代变迁中孤独的体验尤为敏锐;从个人经历来看,蒙克一生比较不幸的家境遭遇,也给他带来了难以排遣的孤独。尤其是他的艺术创作决不走他人老路,颇有些石涛的意味,即所谓“我之为我,自有我在。古之须眉不能生我之面目,古之肺腑不能如我之腹肠。我自发我之肺腑,揭我之须眉”[1]。蒙克的表现主义艺术特质总是与现有的文化传统和流行的艺术风格背道而驰,他天马行空不拘一格,孤独的体验便在所难免。恰如他在柏林艺术家协会的个展酿成被拒斥的文化事件一样,他的艺术不停地遭遇来自各个方面的质疑、批评和抵制。这样的处境加深了他的孤独感。然而,从另一种角度来看,孤独亦有积极的一面,孤独感对于一个艺术家的艺术创作来说,有时也是一种必要的条件和内在动力。所谓“丰饶的孤独”导致艺术家比常态下更专注地创作,更深刻地体验到社会、文化乃至人生的真谛。海明威在诺贝尔文学奖授奖仪式上有一段精彩发言,对于我们理解蒙克之孤独有所启迪:“写作,在最成功的时候,是一种孤寂的生涯。作家的组织固然可以排遣他们的孤独,但是我怀疑它们未必能够促进作家的创作。一个在稠人广众中成长起来的作家,自然可以避免孤苦寂寥之虑,但他的作品往往流于平庸。而一个在岑寂中独立工作的作家,假若他确实不同凡响,就必须天天面对永恒的东西,或者面对缺乏永恒的状态。”[2]

三、在艺术中寻找原型的慰藉

蒙克的精神生活甚至精神疾病,一直是个热门的话题。很多研究运用精神分析或原型理论对此进行解释。20世纪50年代精神分析学家以蒙克46岁(1909年)时精神病发作住院治疗为个案,考察他为何一生着迷于那些混乱、痛苦、疾病和死亡场景,以此来解释此前十五年不断重复的忧郁、焦虑、狂躁、孤独和嫉妒等形象原型,并发现他经过治疗出院后,艺术风格渐趋宁静和装饰性,也更趋向于传统[3]。这类研究一直很是热闹,研究者大多是一些心理学家、精神病学家或医生,对蒙克做出了许许多多精神病症的诊断,诸如认定他属于“神经症人格”“边缘型人格”“自恋型人格障碍”,或是“先天偏执型”“广场恐惧症”“阉割焦虑症”“迫害妄想狂”等等。尽管这些说法都隐含了片面的真相,但一个令人感兴趣的问题是,艺术对于蒙克来说,是不是也具有疗愈他心灵创伤的功能呢?因此,这里我们不再遵循病理学的分析,而是从艺术的自我慰藉作用展开討论。

蒙克不但是一个伟大的艺术家,同时也是一个可用于解释艺术复杂功能的范本。相较于他的不少亲人身患疾病和早早离世,蒙克可算是一个长寿的艺术家,他从19世纪下半叶一直活到20世纪中叶,其间还经历了两次世界大战,81岁才离开人世。这就引出了两个与蒙克有关的问题:一个问题是,他为何能如此长寿而在病患和动荡生活中生存下来;另一个问题是,他的艺术创作与其生命之间是否存在着某种关联。换言之,如果他不是从事绘画艺术的创作,他会不会像其家人一样早早就离开人世呢?对蒙克所有作品稍加浏览便可发现一个有趣的现象,他的艺术创作或形象创造,与其个人生活之间存在着极为密切的关联。我们知道,诗人作家通常会写自传或日记,记录下自己的心路历程。这些文字其实不只是记录,也有不同程度的自我对话和心理疗愈功能。虽然蒙克也有记日记的习惯,但对他来说造型性的绘画是不是更具自传性、对话性和疗愈性呢?他70岁时曾邀请媒体人士访问他的画室,将自己描述为一个孤独的天才,并说艺术就是他的“孩子”,他的一生就存在于和“自己的孩子”(艺术)的对话之中。蒙克与自己的艺术品的关系也颇为有趣,一些他不满意的作品经常会受到他的粗暴对待,比如被踢、打、踩踏,诅咒甚至惩罚它们,或是把它们扔在室外日晒雨淋,希望经过“折磨”作品会变得更好一些。他还常常把自己的画作当作有生命的东西,有一回他把一幅画扔进了阁楼,却又时常害怕有一天它可能会从楼梯间跳下来刺穿他的脑袋[1]。这些看似荒诞不经的事例说明,艺术家与其艺术品之间具有某种复杂的情感关联,艺术创作是其情感投射的对象。可以肯定,蒙克的艺术创作显然具有自我对话、自我慰藉和疗愈心灵的特殊功能。

晚近艺术治疗研究发现,视觉经验在人的认知和表达方面具有无可争议的优先性。很多经验和情绪无法用语言来准确描述,却可以用图像来呈现。更重要的是,人的创伤经验通常是以意象、场景、动作或人物的形象方式留存在记忆中,因此,对创伤记忆的唤起及对创伤的疗愈,形象或视觉思维是最有效也最直接的路径[2]。我们知道,蒙克的很多作品要么是对当下心态或事件的某种心理反应的记录,如《头靠头》或《尖叫》,要么是对某种创伤记忆的回溯忆念,如《病孩儿》和《病房中的死亡》,这种直露的自传性是视觉形象所具有的心理自我疗愈功能的最好说明。

其实,自古以来美学中就存在着种种关于艺术心理安慰或疗愈功能的理论,可以说艺术的这些独特功能早就为美学家们所发现。比如在中国古代美学中,关于艺术的情感宣泄功能就有很多描述。《毛诗序》形象地描述了诗歌与不同的情感抒发方式之间的关联。“诗者,志之所之也,在心为志,发言为诗。情动于中而形于言,言之不足故嗟叹之,嗟叹之不足故永(咏)歌之,永(咏)歌之不足,不知手之舞之,足之蹈之也。”[3]这段经典表述说明了几个重要的美学原理。首先,诗歌是志在心中,心有所动有话要说,所以发言才为诗。这个过程是一个情动于中的过程。其次,心中之志会随着变化而选择不同的表现方式,最初是言之,如果语言不足以表达,就开始嗟叹之,嗟叹之再不能满足,就会吟唱,吟唱还是不足以表达,就要用肢体动作手舞足蹈了。这是情感(心中之志)一步一步提升,表达形式一步一步变化的过程。情感用合适的形式表达出来了,心中也就舒坦平静了。所以孔子对诗歌的心理疏导慰藉功能有深刻的认知,子曰:“小子何莫学夫诗?诗可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君,多识于鸟兽草木之名。”[4]“兴”“观”“群”“怨”四个字,是对诗歌乃至广义的艺术复杂功能的经典概括。“兴”就是感发志意、唤起情感并深受鼓舞;“观”就是通过诗歌可以观社会风俗之盛衰变化;“群”则道出了诗歌可以加强人们的社会交往与社群团结;而“怨”一方面是可以将心中块垒一吐为快,另一方面又对时政起到批评讽谏作用。总之,艺术在传统社会中具有复杂的多重功能。

从西方美学来看,早在古希腊时期,亚里士多德就指出悲剧的“卡塔西斯作用”,亦可称之为“净化”或“宣泄”作用。针对柏拉图认为欣赏悲剧使人变得软弱且会形成哀怜癖的批评,亚里士多德在《诗学》提出了相反的見解。他认为悲剧是模仿比我们优秀的人,所以当悲剧主人公遭遇悲剧情境时,一定会引起我们两种典型的心理反应:其一是恐惧,因为悲剧主人公深陷危险之中,导致命在旦夕的危境必然引起观众的不安和惊骇;其二是怜悯,由于悲剧主人公遭遇不幸,我们自然会产生对他不幸命运的深切同情。“怜悯是由一个人遭受不应遭受的厄运而引起的,恐惧是由这个要遭受厄运的人与我们相似而引起的。”[1]所以,亚里士多德对悲剧做了一个经典的定义:“悲剧是对于一个严肃、完整、有一定长度的行动的模仿;……借引起怜悯与恐惧来使这种情感得到陶冶。”[2]所谓“陶冶”,也就是“卡塔西斯”(katharsis),这原本是一个医学用语,意思是指情感宣泄或净化。这里亚里士多德不同意柏拉图关于艺术的否定性审美判断,而是力主一种肯定性的审美判断,认为悲剧可以通过怜悯和恐惧使情感得以宣泄或净化。观众在观戏过程中与悲剧主人公产生了情感和心理上的认同,替他担忧,为他遭遇不该有的悲惨命运深感不安,这就在同情中一方面将自己提升到悲剧主人公一样的道德境界上来,扩大了自己的胸怀和见识,另一方面又释放了心中的不快和欲望,最终达致身心健康。

影响深远的精神分析学说及其疗法的基本原理,亦可视为“卡塔西斯”的宣泄疗法。根据弗洛伊德的理论,人格乃是一个冲突性的结构,其中本我、自我和超我三种力量处在紧张关系中,本我是原始的欲望和本能,超我则是某种道德良知,而自我则在其中充当调节者。进一步,本我以无意识的形式出现,被称之为原初过程,而自我则是以意识状态,属于继发过程。每当本我的原始欲望处于超我压抑状态而不能释放时,人便会显出精神问题或心理病态。精神分析的谈疗法就是在催眠状态中,将受压抑的本我原始欲望释放或缓解出来,以达到心理疗愈的效果。尤其值得注意的是,弗洛伊德通过对达·芬奇艺术创作的分析,从他童年和母亲分离的体验和记忆入手,把他一生都未完成的《蒙娜丽莎》视作对母亲的视觉忆念。进一步,弗洛伊德深信,艺术家或作家的创作实际上是一种“白日梦”,是被压抑的童年经验(欲望)经过艺术的包装,实现了某种形式的转移,这也产生了某种宣泄或净化的效果,既使艺术家得到释然的快感,亦使观者或读者获得愉悦。因此,艺术创作对艺术家来说具有潜在的心理慰藉和自我治疗功能,因为艺术作品就是一个想象的替代物,使得艺术家隐蔽的、被压抑的欲望在想象性替代中得以实现。而对于欣赏者来说,艺术品亦有相同的心理疗愈功能。弗洛伊德写道:

一篇创造性的作品像一场白日梦一样,是童年时代曾做过的游戏的继续和代替物。

我认为,一个作家提供给我的所有美的快乐的实际享受来自我们精神紧张的解除。甚至可能是这样:这个效果的不小的一部分是由于作家使我们从作品中享受到我们自己的白日梦,而不必自我责备或感到羞愧。[3]

弗洛伊德所说的“美的快乐的实际享受来自我们精神紧张的解除”,这个判断是对艺术“卡塔西斯”功能的精神分析学注释。以此来反观蒙克显然是具有说服力的一种解释。蒙克童年有太多的生活阴影和消极情感体验,而他成年后又不断坠入情感旋涡和艺术界的拒斥批评中,这些都对他的心理产生了阴影和压力,而蒙克的艺术创作不是间离自己的生存体验,而是不断融入这些体验,甚至就是对自己过往经历的率真表现。所以,我们有理由认为,绘画对于蒙克来说具有明显的自我对话和自我疗愈功能。回到前面提出的问题,蒙克之所以比他家人都长寿,正是艺术使他不断地缓解自己的精神紧张,将压抑了的欲望转化为“白日梦”,建构出奇异独特的形象,进而以想象性的替代实现了艺术对心灵的自我净化。甚至可以做这样一种理解,蒙克一生之所以总是在重复绘制同一主题的画作,比如《尖叫》,乃是由于他要不断地宣泄内心积郁的某种情绪。再比如《病孩儿》,他姐姐肺结核早早离世的场景一再重现在他绘画中,一生不同时期他共绘制六幅《病孩儿》。不妨推测,童年积郁的这些悲伤抑郁的情绪,在不同阶段通过不断重复某一主题的绘画,一次又一次地宣泄出来,进而使其心灵趋于安宁和健康。

精神分析学以后,又出现了一些其他理论对“卡塔西斯”进行诠释。一种是借助水力模型论来说明,流体压力过大时就需要释放以减缓压力,比如水库里的水在汛期就必须放水减压。人的精神或情绪世界亦复如此,积累了过多的被压抑的情绪必须释放出来,这其实就是对精神分析理论的一种形象说明。再有一种进化论理论,其原理是说情绪乃是人类自身进化的产物。比如哭就是人的一个本能,可是人类社会和文化始终在教导人学会抑制或控制哭的能力。因此,当人们心中积累过多压抑的情绪时通常自己意识不到,但却会造成人的精神疾患。所以宣泄是必要的,尤其对敏于创伤性情感体验的艺术家来说更是如此。

就蒙克来说,他一生都在焦虑不安中挣扎,他曾在日记中说,焦虑对他来说是与生俱来的,虽然就像是一种病,但离开它却没法活下去,因此他必须伴随焦虑一起生活[1]。他一方面知晓焦虑是病,另一方面又离不开它,同时他还可以高产地创作艺术品,这里的内在关系是显而易见的。艺术之于蒙克,当然地成为他平衡焦虑压力和烦恼的必然途径。反过来说,焦虑也成为他创作的一个心理驱动力,并使他的艺术出现了非他莫属的独特的表现主义特征。诚如他的自白:“我的痛苦是我自己及其艺术的一部分。它们与我彼此没有分别,它们的破坏性会毁坏了我的艺术,但我却想保留那些痛苦。”[2]这一点在凡高身上体现得更是明显,凡高在日记里记载说,他不画画,甚至画不出想要的黄色,他就会发疯。

自从20世纪中叶以来,人们对艺术的认知发生了深刻的变化,以往被当作休闲娱乐的艺术,越来越在疗救现代人的心理问题方面发挥着独特的作用。于是,一个新的知识和实践领域迅速发展起来,那就是所谓的艺术治疗。代表性的看法有两类:一类是认为艺术创作过程本身就隐含着某种治疗效果。因为艺术创作是借想象力展开的本真而自发的表现过程,它可以实现个人满足、情感补偿和欲望转移,进而促进心理健康和扩大个人经验。另一类看法是关注艺术象征符号的交流功能,强调艺术的表达方式有助于沟通、缓解情绪,促进新的理解并化解冲突,最终导致积极的变化和心理愈合[3]。前面我们是从艺术来看心理治疗潜能,现在我们可以从心理治疗反观艺术,也许对艺术的理解会有新的认知。因为越来越多的研究表明,艺术的确有某种药物或医学治疗无法取代的功能。从艺术的疗愈效果入手,可以摆脱刻板的美学和艺术理论的教条,敞开一条理解艺术奥秘的新路径。有艺术治疗学者认为,“艺术的驱动力来源于人格内部:这是一种将混乱带入秩序的方式,混乱包括杂乱的感觉与内在冲动,来自外部的大量令人困惑的印象。它也是一种手段,通过它去发现自我与世界进而确立两者之间的关系。在整个创作过程中,内在现实与外在现实会融为一个全新的实体”[4]。这一说法切中艺术的本根。从混乱走向秩序,从内在冲突走向艺术和谐,这是一个追求真善美的精神升华过程。尤其是在现代社会,复杂的社会现实造成主体越来越多的精神压力和内心冲突,而艺术则在这样的境况中,为人们提供了某種韦伯所说的“世俗的救赎”,将人从理性主义不断增长的压力中解脱出来。由此来认知艺术,我们便会认可艺术治疗研究中的一个共识性看法:“自人类社会存在以来,艺术已帮助人类调和了个体本能欲望和社会需求之间的永恒冲突。因而从艺术这个词语最宽泛的意义上来说,所有艺术都是疗愈性的。”[5]这么说来,蒙克不但在其艰辛的艺术创作中获得了自我疗愈的效果,他的那些艺术作品也为人们的自我心灵慰藉提供了丰富的方法和资源。

〔责任编辑:清果〕

[1][4]"Carl Jung on Archetype-Anthology", https://carljungdepthpsychologysite.blog/2019/12/13/carl-jung-on-archetypesanthology-3/#.YTNYgdMzYwk.

[2]"Carl Jung on Archetype and Archetypal Image", https://carljungdepthpsychologysite.blog/2020/02/12/carl-jung-onarchetype-and-archetypal-image-lexicon/#.YTNYgdMzYwk.

[3]荣格:《心理学与文学》,冯川译,译林出版社2014年版,第86页。

[1]蒙克写道:“由于《病孩儿》这幅画,为我打开了一个新的路径——这幅画成为我艺术上的一个突破。我后来的大多数作品的出现都归功于这幅画。”Quoted in Thomas M. Messer, Advard Munch, New York: Abrams, 1985, p.51。

[1]Quoted in Sadra Bertman, "Death in the Sickroom", https://medhum.med.nyu.edu/view/10303.

[2]在蒙克日记中,有大量篇幅记载他与女性相爱过程及其情感起伏变化。参见Edvard Munch, The Private Journals of Edvard Munch, trans. by J. Gill Holland, Madison: University of Wisconsin Press, 2005。

[1]https://joyofmuseums.com/museums/europe/norway-museums/oslo-museums/national-museum-art-architecture-designnorway/kiss-by-the-window-by-edvard-munch/.

[1]Edvard Munch, The Private Journals of Edvard Munch, trans. by J. Gill Holland, Madison: University of Wisconsin Press, 2005, p.26.

[1]石涛:《画语录》,转引自叶朗:《中国美学史大纲》,上海人民出版社1985年版,第538页。

[2]海明威:《在诺贝尔文学奖授奖仪式上的书面发言》,象愚译、王宁主编:《诺贝尔文学奖获奖者作家谈创作》,北京大学出版社1987年版,第253—254页。

[3]Stanley Steinberg and Joseph Weiss, "The Art of Edvard Munch and Its Function in His Mental Life", Psychoanalytic Quarterly, 1954(23), pp.409-423.

[1]V. Y. Skryabin, et al, "Edvard Munch: The Collision of Art and Mental Disorder", Mental Health, Religion & Culture, 2020,7(23), p.576.

[2]Cathy A. Malchiodi, The Art Therapy Sourcebook, New York: McGraw-Hill, 2007, pp.12-13.

[3]《毛诗序》,郭绍虞主编:《中国历代文论选》第一册,上海古籍出版社1979年版,第63页。

[4]《论语》,郭绍虞主编:《中国历代文论选》第一册,上海古籍出版社1979年版,第17页。

[1][2]亚里士多德/贺拉斯:《诗学/诗艺》,罗念生、杨周翰译,人民文学出版社1963年版,第38页,第19页。

[3]弗洛伊德:《作家与白日梦》,《弗洛伊德论美文选》,张唤民、陈奇伟译,知识出版社1987年版,第36—37页。

[1][2]Edvard Munch, The Private Journals of Edvard Munch, trans. by J. Gill Holland, Madison: University of Wisconsin Press, 2005 , p.18, p.18.

[3]Cathy A. Malchiodi, The Art Therapy Sourcebook, New York: McGraw-Hill, 2007, p.6.

[4]Quoted in Judith A. Rubin, Introduction to Art Therapy, London: Routledge, 2010, p.92.

[5]德波顿、阿姆斯特朗:《艺术的慰藉》,陈信宏译,华中科技大学出版社2019年版,第72页。